节水灌溉条件下氮密互作对双季晚稻丰源优299物质生产特性的影响

龙文飞,傅志强,钟 娟,苏 姗,李康丽

(湖南农业大学 农学院,作物生理与分子生物学教育部重点实验室,湖南 长沙 410128)

节水灌溉条件下氮密互作对双季晚稻丰源优299物质生产特性的影响

龙文飞,傅志强,钟 娟,苏 姗,李康丽

(湖南农业大学 农学院,作物生理与分子生物学教育部重点实验室,湖南 长沙 410128)

为明确湖南双季稻区节水灌溉条件下水稻生产适宜的施氮水平和栽植密度,采用裂区试验设计,以施氮量为主区,栽植密度为副区,研究不同氮密处理对晚稻丰源优299物质生产特性的影响。结果表明:水稻产量随生物量的增加而增加,在水稻生育后期二者呈极显著相关关系;而施氮量对生物量的增加有一定促进作用,密度增加对生物量也有显著提高作用,总体上以低氮高密处理生物量最高。光合势对水稻产量的建成有正向促进作用,而光合势随施氮量和栽植密度的增加呈上升趋势,净同化率对水稻产量的作用不明显。在物质转运方面,水稻产量与穗后干物质积累量呈显著正相关,与茎叶表观输出量、茎叶表观输出率、茎鞘物质转换率及茎鞘物质输出率相关性不大,穗后干物质积累量总体随着施氮量和栽植密度的增加而增加,以施低氮高密处理的穗后干物质积累量最大。水稻产量随叶面积指数的增加呈上升趋势,同时施氮量、栽植密度对叶面积指数呈极显著正相关。水稻产量与叶绿素含量无直接相关性,叶绿素含量随施氮增加有所上升,栽植密度对叶绿素含量无直接影响。水稻产量与根系活力呈正相关关系,施氮量增加明显提高前期根系活力,但后期无明显作用,栽植密度有利于提高根系活力。所以,构建适宜的水稻群体对水稻高产十分重要,研究表明适宜降低施氮量和增加栽植密度能够有效形成水稻高产高效的群体结构,进而促进产量的增加。

节水灌溉;氮密互作;生物量;净同化率;叶绿素含量;根系活力

水稻产量形成过程的本质为干物质积累与分配的过程[1]。总生物量和收获指数是决定稻谷产量的主要因素,大幅提高生物量对进一步提高产量至关重要[1-2]。光合产物是水稻产量的主要来源,光合物质的积累及其运输、分配和转化是否协调合理是决定产量高低的关键[3]。一般研究认为稻谷产量随干物质积累总量的增加而提高,其中90%的稻谷产量来自抽穗后的光合产物[4]。产量主要取决于生物量的高低[5],尤其是中后期的生物量[6]。因此,研究水稻生物量与其光合特征对揭示产量形成和高产群体调控有重大意义[7]。合理的水稻群体结构是保障抽穗后光合生产能力的关键,适宜的叶面积是高光合的基础[8],而施氮量和栽植密度是影响水稻群体结构及生物量的形成、积累与转运的2个最为重要的栽培因素。在水稻生产中,传统的灌溉方式耗水量巨大,加之我国水资源日趋匮乏以及分布不均衡,促使了水稻传统灌溉方式逐步被节水灌溉方式取代[9]。有研究表明[10-11],间歇节水灌溉方式较传统灌溉方式节水13%~43%,产量表现不降低。

通过不同施氮水平和栽植密度配置来进行水稻生物量及其他相关群体指标的研究主要集中在收获期产量及干物质重等相关指标方面,在节水灌溉条件下探讨氮密互作对水稻全生育期的研究尚少。本研究通过在节水灌溉条件下研究不同施氮水平和栽植密度配置对水稻群体物质生产、叶片特性及根系活力的影响,明确不同施氮水平和栽植密度配置及其互作效应对水稻物质生产、叶片特性及根系活力与水稻产量之间的相关性的影响,旨在为双季稻节水高产增效栽培提供理论依据和技术途径。

1 材料和方法

1.1 供试地概况

试验地位于湖南省衡阳县西渡镇梅花村富乐农场,地理位置为26°99′ N,112°39′ E,属于亚热带季风气候,该地区年日照时间约1 356 h,年均气温18 ℃左右,年均降水量约1 352 mm。试验稻田土壤为壤土,其耕前基本理化性状为:全氮1.45 g/kg,全磷594.00 mg/kg,全钾20.45 g/kg,碱解氮138.46 mg/kg,有效磷7.96 mg/kg,速效钾40.94 mg/kg,pH值 5.66,有机质含量37.93 g/kg。

1.2 试验设计

试验采用裂区设计,以施氮量为主区,栽植密度为副区,随机区组排列,3次重复。设 4个施氮水平分别为无氮N0(0 kg/hm2)、低氮N1(135 kg/hm2)、中氮N2(180 kg/hm2)、高氮N3(225 kg/hm2);设3个栽植密度水平分别为低密T1(22.5万穴/hm2)、中密T2(25.5万穴/hm2)、高密T3(30万穴/hm2),共12个处理。

试验于2014年双季晚稻进行,供试品种为三系杂交中熟晚籼丰源优299。于6月29日播种,7月29日移栽,移栽时每穴2~3株苗,10月19日收获。

磷、钾肥各处理均按P2O590 kg/hm2、K2O 180 kg/hm2的量施入。磷肥为基肥一次性施入,而钾肥按基肥∶分蘖肥=1∶1分2次施入,氮肥则按基肥∶分蘖肥∶穗肥=5∶3∶2分3次施入。设小区面积20 m2,各小区作田埂覆膜分开,单独排灌,以防水肥串灌。水分采用间歇灌溉节水管理模式,即在返青期保持20~60 mm水层,水稻分蘖末期晒田,黄熟期自然落干,其余各时期采用薄水层(10~20 mm)与无水层相间的灌水方式,其他管理措施按常规栽培要求实施。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 生物量 在水稻分蘖盛期、孕穗期、抽穗期、乳熟期、成熟期按平均分蘖数各小区取样3穴,茎、叶、穗分装,105 ℃杀青30 min,80 ℃下烘干至恒重,测定各植株各部位干物质重。

1.3.2 叶面积 在水稻分蘖盛期、孕穗期、抽穗期、乳熟期按平均分蘖数各小区取样3穴,用直尺量取15片叶片的长度(a)和宽度(b)。单叶面积计算按公式单叶面积= a×b×0.75计算得到,总叶面积通过比重法测定。

1.3.3 叶绿素含量 在水稻分蘖盛期、孕穗期、抽穗期、乳熟期用SPAD-502测定水稻功能叶中部SPAD值,每次测10叶,各小区重复3次。

1.3.4 根系活力 在水稻分蘖盛期、孕穗期、抽穗期、乳熟期测定水稻植株茎伤流量。选取各小区具有平均茎蘖数的植株3穴进行测定,在根基部以上10 cm处用剪刀平齐剪断,擦拭伤口后,用脱脂棉包裹,再用自封袋与外界隔绝皮筋固定。测前对自封袋和脱脂棉称重,待收回后,将自封袋表面水分擦干后再整体称重,2次重量差即为水稻根系伤流量。收集时间为17:00-次日7:00,共14 h。

1.3.5 产量 各小区实际收获去除杂质,测定稻谷湿重后以含水量13.5%折算水稻产量。

1.3.6 参数计算方法 净同化率(NAR)的测定依据水稻干物质的增长与叶面积的变化间接计算得出。计算公式为:NAR(g/(cm2·d))=(lnLAI2-lnLAI1)×(W2-W1)/((LAI2-LAI1)×(t2-t1)),其中,前后2次测定叶面积指数分别以LAI1和LAI2表示,前后2次测定的单位面积干物质积累量分别以W1和W2表示,前后2次测定的时间分别以t1和t2表示。

光合势(×104(m2·d)/hm2)=1/2(L1+L2)×(t2-t1),其中,前后2次测定叶面积分别以L1和L2表示。前后2次测定时间分别以tl和t2表示。

茎鞘、叶片物质输出率及物质转换率:茎叶表观输出量(t/hm2)=抽穗期茎叶干质量-成熟期茎叶干质量;茎叶表观输出率=(抽穗期茎叶干质量-成熟期茎叶干质量)/抽穗期茎叶干质量×100%;茎鞘物质转换率=(抽穗期茎鞘干质量-成熟期茎鞘干质量)/籽粒干质量×100%;茎鞘物质输出率=(抽穗期茎鞘干质量-成熟期茎鞘干质量)/抽穗期茎鞘干质量×100%;穗后干物质积累量(t/hm2)=成熟期地上部干物质重-抽穗期地上部干物质量。

1.4 数据统计分析

数据采用Excel 2003处理,并采用SPSS进行统计分析,方差分析的多重比较采用Duncan法进行。

2 结果与分析

2.1 水稻生物量

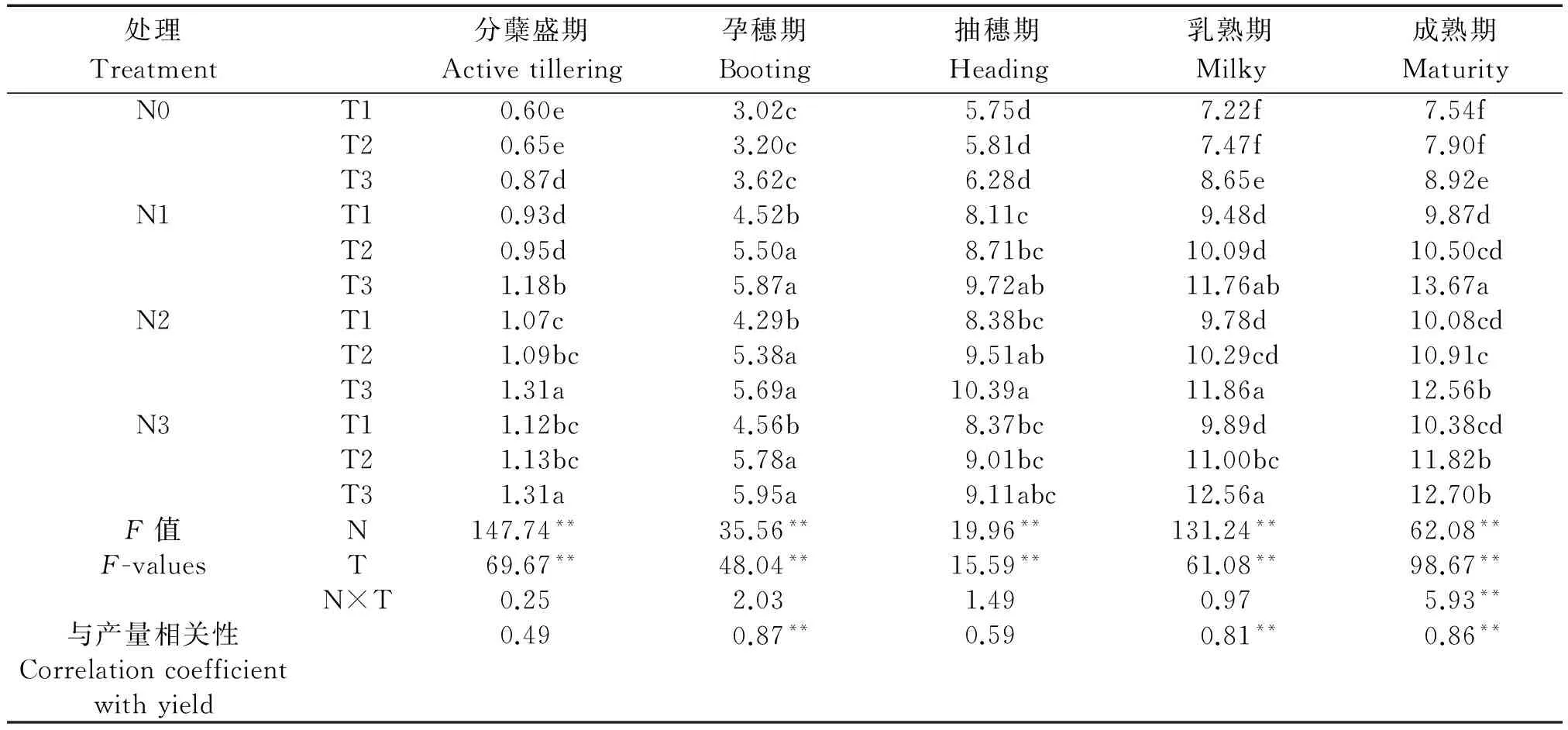

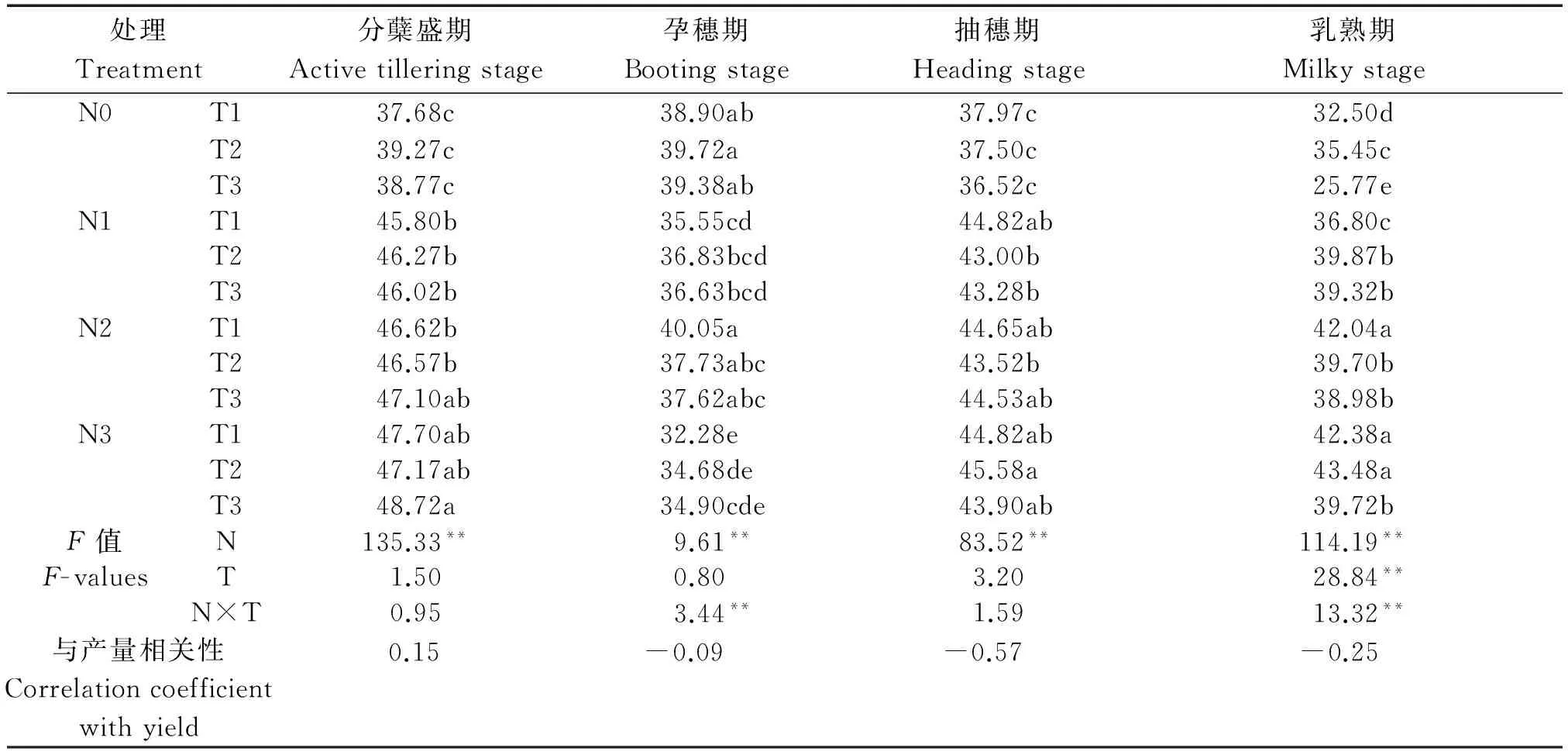

由表1可知,施氮量和栽植密度对水稻各主要生育期生物量均存在极显著影响,肥密互作效应在成熟期影响极显著。但孕穗期、抽穗期和水稻生物量施氮处理间(N1、N2、N3)差异性不显著。同一栽植密度下,不同施氮处理间,孕穗期和乳熟期均以高氮处理生物量最高,分别较其他施氮处理高2.88%~69.05%和4.72%~43.29%,均表现为水稻生物量随着施氮量的增加而增加的趋势。相同施氮水平下,不同栽植密度处理间,水稻不同生育期生物量均以高密高于中密和低密,分别高22.15%~25.77%,6.36%~28.98%,7.46%~15.97%,17.13%~28.18%,总体上,水稻生物量表现出随着栽植密度的增加而增加的趋势。由此可知,对水稻生物量形成的影响栽植密度较施氮水平更为显著。肥密互作效应下,分蘖盛期、孕穗期、抽穗期、乳熟期和成熟期分别以处理N3T3、N3T3、N2T3、N3T3和N1T3最高,分别较其他各处理高0.61%~118.33%,1.46%~97.29%,6.89%~80.61%,7.65%~81.19%。通过不同处理水稻不同生育期之间的比较可知,水稻初级生产力以分蘖盛期-孕穗期和孕穗期-抽穗期最高,但2个时期内不同处理表现不同,其他不同时期呈现趋势为抽穗期-乳熟期>播种期-分蘖盛期>乳熟期-成熟期,说明水稻生物量主要的积累时期是在分蘖盛期-抽穗期。相关分析表明,水稻产量随生物量的增加而增加的趋势,其中孕穗期、乳熟期和成熟期呈极显著正相关(P<0.01)。

2.2 水稻净同化率

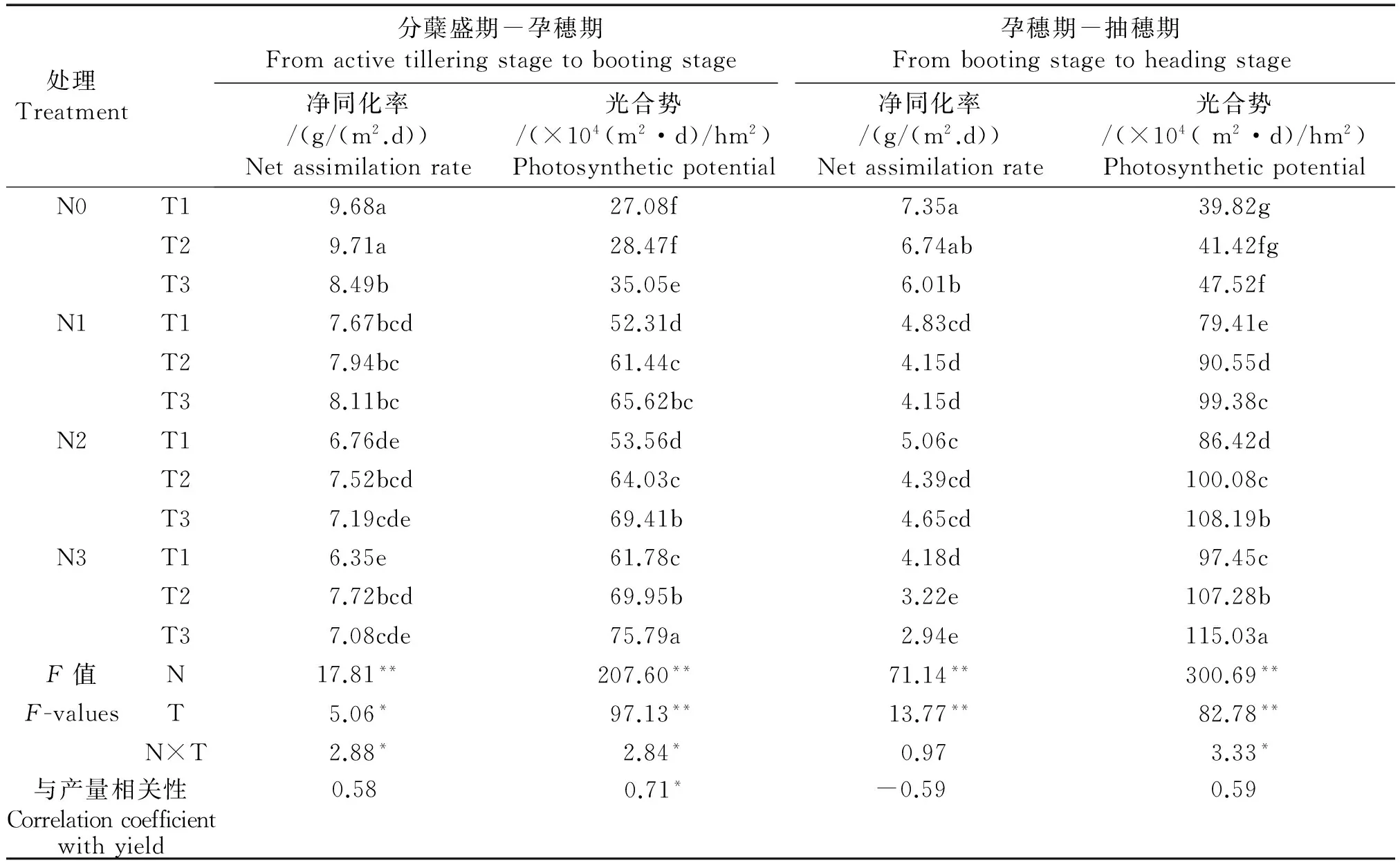

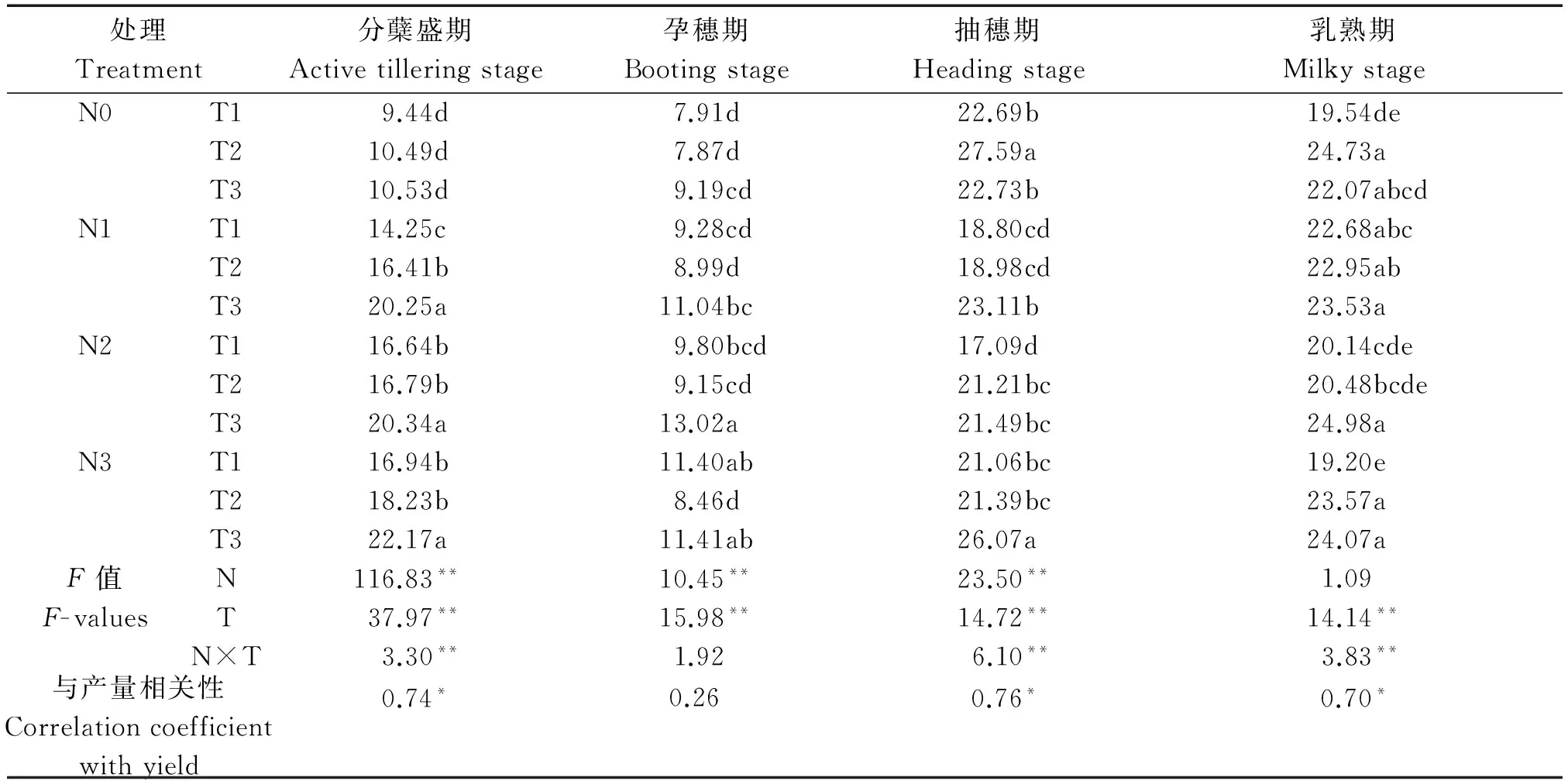

施氮量和栽植密度对水稻光合势及净同化率的影响显著,如表2所示。相同栽植密度下,不同施氮处理间,光合势呈现出随施氮量的增加而增加的趋势;净同化率则总体上表现出随施氮增加而减少的趋势。相同施氮水平下,不同栽植密度处理间,光合势均呈现出随栽植密度的增加而增加的趋势;净同化率在分蘖盛期-孕穗期随密度的增加基本表现为先增加后减少的趋势,而孕穗期-抽穗期表现为随密度的增加呈减少的趋势。肥密互作效应下,各处理水稻光合势均以处理N3T3最高,分蘖盛期-孕穗期和孕穗期-抽穗期分别比其他施氮处理高8.36%~44.89%和6.32%~44.86%,比不施氮处理分别高116.27%~179.89%和142.06%~188.88%;各施氮处理水稻在分蘖盛期-孕穗期和孕穗期-抽穗期净同化率分别以N1T3和N2T1最高,分别比其他施氮处理高2.20%~27.69%和4.66%~72.35%,但比不施氮处理分别低4.48%~16.51%和15.82%~31.20%。相关分析表明,水稻产量呈现随光合势增加而增长的趋势,尤其在分蘖盛期-孕穗期与光合势呈显著正相关关系(P<0.05);产量与净同化率则无显著相关关系,表明水稻净同化率对产量无直接影响。

表1 不同处理对水稻群体生物量的影响

注:N.氮肥;T.栽植密度。同列数据后不同字母表示处理间差异显著(P<0.05);*和**分别表示在P<0.05和P<0.01水平下显著。表2-6同。

Note:N. Fertilizer; T. Planting density. Values followed by different letters in same column mean significant difference at the 5% levels, respectively;*and** mean significant difference at 5% and 1% levels, respectively. The same as Tab. 2-6.

表2 不同处理对水稻净同化率和光合势的影响

2.3 水稻物质输出及物质转换率

在节水灌溉条件下,施氮量和肥密互作效应对水稻茎叶表观输出量、茎叶表观输出率、茎鞘物质转换率和茎鞘物质输出率的影响不显著,对穗后干物质积累量的影响极显著;栽植密度对茎叶表观输出率、茎鞘物质转换率和茎鞘物质输出率有显著影,对穗后干物质积累量影响极显著,如表3所示。相同栽植密度下,施低、中、高氮相比,总体以施中氮的水稻茎叶表观输出量、茎叶表观输出率、茎鞘物质转换率和茎鞘物质输出率最高,分别比低氮和高氮处理高16.89%~26.53%,2.98~6.63个百分点,2.01~8.23,0.89~6.19个百分点,说明施氮量过高或过低均不利于水稻生育后期茎叶物质的转运。

穗后干物质积累量以高氮处理最高,较低氮处理高11.25%,较中氮处理高58.56%。相同施氮水平下,不同栽植密度间,水稻茎叶表观输出量、茎叶表观输出率、茎鞘物质转换率和茎鞘物质输出率均以中密处理最高,分别比低密和高密高11.22%~12.44%,2.43~7.61,4.19~5.38个百分点,3.32~6.82个百分点,说明水稻茎叶生育后期群体物质的转运随着密度的增加呈现先增加后降低的趋势;穗后干物质积累量以高密处理最高,较中密处理高52.39%,较低密处理高69.74%。肥密互作效应下,水稻穗后干物质积累量、茎叶表观输出量、茎叶表观输出率、茎鞘物质转换率和茎鞘物质输出率分别以处理N1T3、N2T2、N2T2、N2T2和N0T1最高,分别较其他各处理高10.08%~181.81%,7.67%~84.04%,2.75~15.95,1.95~15.35,0.05~14.83个百分点。相关分析表明,水稻产量有随茎鞘物质输出率、茎叶表观输出率和茎叶表观输出量增加而降低的趋势,但相关性不显著;经济产量与穗后干物质积累量呈极显著正相关关系,表明水稻穗后干物质积累量越多产量越高。

不同处理间,水稻茎鞘物质输出率达35.21%~50.66%,茎叶表观输出率达30.55%~46.50%,且茎鞘物质转换率也达28.11%~43.46%,表明水稻生育前、中期对水稻产量的形成也起到十分重要的作用,在水稻生育前、中期积累一定生物量的基础上不断提升穗后物质形成是提高水稻产量的主要途径。

表3 不同处理对水稻干物质转运特性的影响

注:EASL.茎叶表观输出量;EPSL.茎叶表观输出率;TPMS.茎鞘物质转换率;EPMSS.茎鞘物质输出率;DMAH.穗后干物质积累量。

Note:EASL. Export amount of the matter in stem and leaves;EPSL. Export percentage of the matter in stem and leaves;TPMS. Transformation percentage of the matter in stem and sheaths;EPMSS. Export percentage of the matter in stem and sheaths;DMAH. Dry matter accumulation after heading.

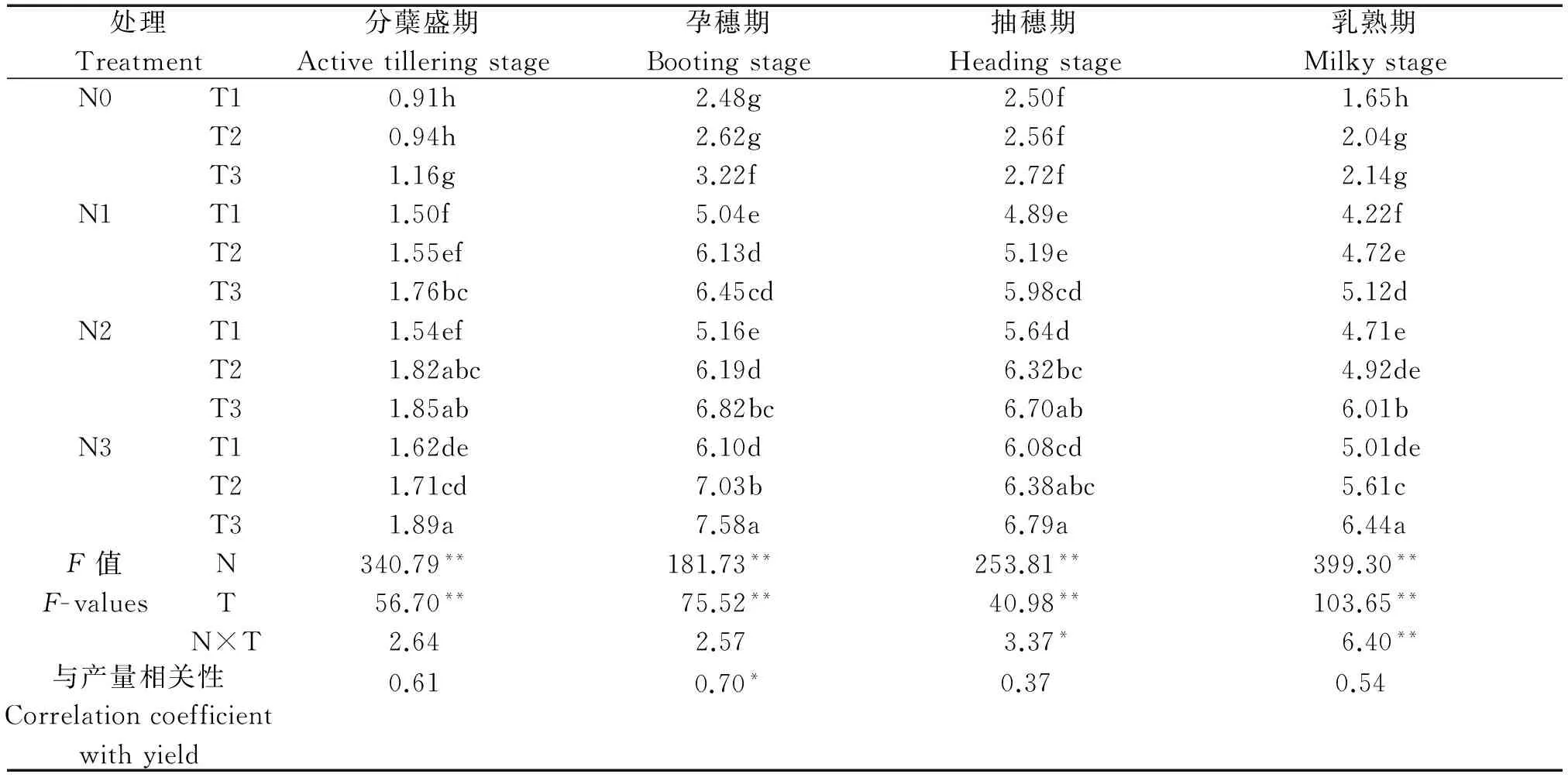

2.4 叶面积指数

由表4可知,无论是施氮量还是栽植密度对水稻主要生育期叶面积指数均存在极显著影响;肥密互作效应生育前期对水稻叶面积指数影响不显著,抽穗期影响显著(P<0.05),乳熟期影响达极显著(P<0.01)。不同处理水稻叶面积指数均以孕穗期左右达到最大,然后逐渐降低。水稻不同生育期叶面积指数均表现为随施氮量和栽植密度的增加而增加的趋势。肥密互作效应下,各处理水稻不同生育期叶面积指数均以处理N3T3叶面积指数最高,分别比其他处理高2.12%~107.79%,7.89%~206.38%,1.43%~171.57%和7.22%~291.18%。相关分析表明,水稻产量随水稻叶面积指数增加有上升的趋势,在孕穗期两者相关性达到显著正相关(P<0.05),说明各生育期有足够的绿叶面积有利于产量的增加,孕穗期对水稻生物量的影响最大。

2.5 叶绿素

由表5可知,施氮量对水稻各个主要生育期叶绿素含量(SPAD值)的影响差异极显著,栽植密度对水稻乳熟期叶绿素含量(SPAD值)的影响差异性极显著,其他时期表现不显著;肥密互作对水稻孕穗期和乳熟期叶绿素(SPAD值)影响极显著,其他时期差异性不显著。水稻叶绿素含量(SPAD值)随着水稻的生长各施氮处理均呈现出先降低后增加再降低的趋势,但不施氮处理呈现出生育前期基本一致,抽穗期后才逐渐降低的趋势。相同栽植密度下,不同施氮处理间,分蘖盛期、抽穗期和乳熟期叶绿素含量(SPAD值)均以高氮处理最高,不施氮处理最低,分别较其他施氮处理高2.35%~24.08%,1.21%~19.93%,4.03%~34.00%,但抽穗期各施氮水平间(N1、N2、N3)差异不显著;孕穗期表现为高氮处理含量最低,不施氮处理含量最高,比施氮处理高2.25%~15.84%。在施氮处理(N1、N2、N3)水平下,水稻各分蘖盛期和抽穗期不同栽植密度间叶绿素含量(SPAD值)差异性不显著。肥密互作效应下,分蘖盛期、孕穗期、抽穗期和乳熟期分别以处理N3T3、N2T1、N3T2和N3T2最高,分别较其他各处理高2.13%~29.28%,0.84%~24.06%,1.71%~24.83%,2.60%~68.76%。相关分析表明,在节水灌溉条件下不同施氮量和栽植密度处理间,水稻产量与分蘖盛期叶片叶绿素含量(SPAD值)呈不显著正相关,与孕穗期、抽穗期和乳熟期叶片叶绿素含量(SPAD值)呈不显著负相关。

表4 不同处理对水稻叶面积指数的影响

表5 不同处理对水稻叶片叶绿素(SPAD值)的影响

2.6 根系活力

由表6可知,施氮量对水稻分蘖盛期、孕穗期和抽穗期根系活力影响极显著,栽植密度对水稻各个主要生育期根系活力影响均达极显著水平,肥密互作效应对水稻分蘖盛期、抽穗期和乳熟期影响极显著,但对孕穗期影响不显著。相同栽植密度下,不同施氮处理间,不同水稻生育时期表现不一致,在水稻分蘖盛期根系活力随着施氮量的增加而增强;在孕穗期则随着施氮量的增加呈现先增加后减少的趋势;在抽穗期随着施氮量的增加呈先减少后增加的趋势。相同施氮水(N1、N2、N3)平下,不同栽植密度间,水稻分蘖盛期、抽穗期和乳熟期根系活力呈现出随着栽植密度的增加而增加,高密比中密和低密分别高22.03%~31.22%,14.76%~24.09%,8.33%~17.03%;孕穗期以高密高于低密和中密,分别高16.37%和33.34%。肥密互作效应下,水稻分蘖盛期、孕穗期、抽穗期和乳熟期根系活力分别以处理N3T3、N2T3、N0T2和N2T3最高,分别较其他各处理高9.01%~134.98%,14.14%~64.55%,5.84%~61.45%,1.01%~30.09%。相关分析表明,水稻产量随着水稻单位面积茎伤流量的增加而增加,在分蘖盛期、抽穗期和乳熟期二者呈显著正相关(P<0.05)。

表6 不同处理对水稻群体根系活力的影响

3 讨论与结论

3.1 不同处理对水稻物质生产的影响

水稻产量的高低很大程度上取决于水稻生物量的高低,而水稻生物量的形成受品种特性、生态环境以及栽培措施等因素影响[12],适量施氮和合理的栽植密度是水稻获得高产最为重要的两大栽培技术措施[13]。通过调整施肥量与栽植密度配置,改善水稻群体结构,协调水稻个体与群体之间的关系,建立适宜高光效生产体系是提高生物量的有效措施。施氮水平与栽植密度对水稻库、源的形成和生物量及经济产量的形成密切相关,且有效库容、生物量等与稻谷产量呈线性关系[14-15]。适宜施氮量和栽植密度及增加中后期的施氮比例可提高抽穗期的茎鞘重、总干物重和储存物质的转运[16]。适当减小株距则可提高前期物质生产量和后期物质积累量[17]。而种植密度的减小有效促进了水稻个体生长,但导致水稻群体干物质积累明显降低,造成光温资源及土地资源的浪费,且产量也未有明显提高[18]。本试验研究结果同样表明,水稻产量随各生育期生物量的增长而增长,尤其在孕穗期、乳熟期和成熟期二者呈极显著正相关。说明水稻中后期的生物量建成极大地促进了经济产量的增加,要发挥水稻高产潜力,关键是如何提高中后期总生物量的积累。水稻初级生产力以分蘖盛期-孕穗期和孕穗期-抽穗期最高,其他时期呈现趋势为抽穗期-乳熟期>播种期-分蘖盛期>乳熟期-成熟期,说明水稻生物量主要的建成时期是在分蘖盛期-抽穗期,要实现中后期总生物量的提高就必须提高分蘖盛期-抽穗期物质的生产。相同栽植密度下水稻生物量分蘖盛期施氮处理间(N1、N2、N3)差异性显著外,栽植密度对生物量的影响极显著,且表现为密度越大生物量越高,说明栽植密度是影响水稻生物量的主要栽培因素。肥密互作效应下,水稻生育前中期生物量均以高氮处理最高,但最终生物量最高的是低氮高密组合,说明要实现水稻总生物量的增加必须协调好全生育期群体结构,维持生育前中期基础生物量的积累,同时增加生育后期物质生产是构建合理群体结构的重要条件。水稻产量与分蘖盛期-孕穗期光合势呈显著正相关(P<0.05),孕穗期-抽穗期呈现出光合势越高水稻产量越高的趋势;分蘖盛期-孕穗期呈现出净同化率越高水稻产量越高的趋势,而孕穗期-抽穗期呈现出相反的趋势,即随着净同化率的增加水稻产量呈现出下降的趋势。说明孕穗前光合势和净同化率越高对产量的贡献越高,但孕穗期-抽穗期净同化率过高反而会影响产量的增加。随着茎鞘物质输出率、茎叶表观输出率和茎叶表观输出量的增加水稻产量呈现出下降的趋势,随着茎鞘物质转换率的增加水稻产量呈现出微弱增加的趋势,穗后干物质积累量与水稻产量呈极显著正相关(P<0.01)。水稻茎鞘物质输出率达35.21%~50.66%,茎叶表观输出率达30.55%~46.50%,且茎鞘物质转换率也达28.11%~43.46%。深入的剖析可知,高产处理不仅生育前期生物量积累高,且穗后物质生产也高,经济产量需要从茎叶输入的物质也相应地减少,从而表现出产量越低的处理其茎鞘物质输出率、转换率和茎叶表观输出率反而越高的现象。这也说明水稻产量的形成高产群体主要依赖于穗后物质的生产和穗前有较高的群体结构和物质储备。只有构建合理的群体结构,协调前中后期物质生产才能实现高产目标。

3.2 不同处理对水稻叶片特性的影响

在产量库大幅扩增的条件下,绿叶面积及其持续的时间是确保库源协调的主要影响因素[1]。在一定范围内通过增加施氮量和提高栽植密度,有利于群体叶面积与个体叶面积的协调发展[14]。剑叶出生初期,叶绿素含量在不同氮水平间差别不大,随着叶龄增长,各施氮水平之间的差异显著,表现出随着施氮量的增加而增加的趋势[13,19];不同栽植密度处理间,水稻为齐穗期、灌浆期和蜡熟期剑叶SPAD值差异不显著,但乳熟期差异显著[19];氮密互作对冠层叶片SPAD值的影响,齐穗期剑叶氮密互作效应差异显著,乳熟和蜡熟期的影响不显著[13]。各施氮处理灌浆期叶面积指数均随施氮量的增加而增加;不同密度间灌浆期叶面积指数随栽培密度的减小而增大[19]。本试验研究结果表明,各处理水稻叶面积指数均在抽穗期左右达到最大。施氮量和栽植密度对水稻主要生育期叶面积指数的影响均表现为极显著,且均随施氮量和栽植密度的增加而呈现增加的趋势;施氮量对水稻主要生育期叶绿素含量差异极显著,栽植密度对水稻乳熟期叶绿素含量差异极显著,其他时期差异不显著。肥密互作效应对水稻生育前期叶面积指数影响不显著,抽穗期影响显著,乳熟期影响极显著,且均以高氮高密处理最大;对水稻孕穗期和乳熟期叶绿素含量影响极显著,其他时期差异不显著,基本以高氮中密处理含量最高。施氮处理和水稻产量相关分析表明,水稻各生育期叶面积指数与水稻产量均呈正相关,孕穗期达到显著正相关(P<0.05),与分蘖盛期叶片叶绿素含量呈不显著正相关,与孕穗期、抽穗期和乳熟期叶片叶绿素含量呈不显著负相关。说明随着施氮量及栽植密度的增加群体叶面积指数增加,由于群体的增加导致了叶片叶绿素含量的降低,要实现水稻高产高效生产的目标就必须有一个合适的群体结构。因此,通过施氮量和栽植密度实现水稻叶面积指数和叶绿素含量的优化配置,构建合理群体结构,提高光合效能,从而实现高产。

3.3 不同处理对水稻根系活力的影响

根系是作物吸收水分、养分及合成某些内源激素的重要器官,其发育状况与地上部形态建成及产量密切相关[20]。施肥对根系生长发育具有显著影响,不仅能改变根系构型[21],更重要的是直接影响根系生理功能[22]。不同施肥水平和种植密度条件下,产量构成因素与水稻根部性状间均存在着密切的直接关系[23]。适当提高氮素供应水平可明显提高和维持后期根系活力,延缓根系衰老[24]。本试验研究结果表明,施氮量对水稻分蘖盛期、孕穗期和抽穗期根系活力影响极显著,栽植密度对水稻各个主要生育期根系活力影响均极显著,肥密互作效应下对水稻分蘖盛期、抽穗期和乳熟期影响极显著,但对孕穗期影响不显著。施氮处理和水稻产量相关分析表明,水稻各生育期单位面积茎伤流量与水稻产量均呈正相关,其中分蘖盛期、抽穗期和乳熟期呈显著正相关(P<0.05)。说明不同施氮水平和栽植密度对水稻群体茎伤流量存在密切的联系,实现水稻高产高效的生产需要维持水稻生育期一定的根系活力,联系经济产量可知,试验各生育期氮密组合N1T3根系活力表现较高,能够协调好水稻群体结构,实现高产的目标。

施氮量和栽植密度对水稻生物量的形成有极显著影响,但交互作用除成熟期外其他时期表现均不显著,成熟期生物量及经济产量最高的是N1T3。并且该组合在测定的几个主要生育期的光合势、净同化率、叶面积以及根系活力等指标均维持在较高的水准。由此可知,水稻最终生物量及产量的形成并不在于某一特定时期某项或多项指标表现很高,而是能够协调好整体的生育环境及群体结构,从而使物质的吸收、光合同化作用以及物质的转运形成一个良性的循环整体,进而实现高产的目标。本研究施氮及栽植密度范围内,增加栽植密度适当地减少氮肥的施用量,可以显著优化群体结构,实现高产高效生产。结果表明,氮肥施用135 kg/hm2的基础上配合栽植密度30万穴/hm2可以实现较好的群体结构,生物量最高,经济产量也最高(7.2 t/hm2)[25]。

[1] 吴文革,张洪程,钱银飞,等.超级杂交中籼水稻物质生产特性分析[J].中国水稻科学, 2007, 21(3):287-293.

[2] 邹应斌,万克江.水稻“三定”栽培与适度规模生产[M].北京:中国农业出版社, 2014.

[3] 凌启鸿.作物群体质量[M].上海:上海科学技术出版社, 2000.

[4] 蒋彭炎.水稻高产栽培理论与技术讲座(2)高产水稻的若干生物学规律[J].中国稻米, 1994, 1(2):43-45.

[5] 陈温福,徐正进,张龙步,等.水稻超高产育种研究进展与前景[J].中国工程科学, 2002, 4(1):31-35.

[6] 程式华,曹立勇,陈深广,等.后期功能型超级杂交稻的概念及生物学意义[J].中国水稻科学, 2005, 19(3):280-284.

[7] 李 杰,张洪程,常 勇,等.不同种植方式水稻高产栽培条件下的光合物质生产特征研究[J].作物学报, 2011, 37(7):1235-1248.

[8] 周春和,苏祖芳,王辉斌,等.水稻生育中期群体叶面积组成与光合生产的研究[J].扬州大学学报:自然科学版, 1999, 2(4):47-50.

[9] 康绍忠.新的农业科技革命与21世纪我国节水农业的发展[J].干旱地区农业研究, 1997, 16(S1):63-66.

[10] 茆 智.水稻节水灌溉在节水增产防污中发挥重要作用[J].中国水利, 2009(21):11-12.

[11] Tripathi R P, Kushwaha H S, Mishra R K. Irrigation requirements of rice under shallow water table conditions[J]. Agricultural Water Management, 1986, 12(1/2):127-136.

[12] 丁国华,杨 光,白良明,等.插秧密度与苗数对不同分蘖类型寒地水稻群体构成的影响[J].华北农学报, 2015, 30(6):146-152.

[13] 刘文祥,青先国,艾治勇,等.氮密互作对陆两优996冠层特性和产量的影响[J].华北农学报, 2013, 28(1):213-220.

[14] 陈海飞,冯 洋,蔡红梅,等.氮肥与移栽密度互作对低产田水稻群体结构及产量的影响[J].植物营养与肥料学报, 2014, 20(6):1319-1328.

[15] 江青山,蒋 鹏,姜方洪,等.不同密肥组合对优质杂交稻宜香4245产量形成及稻米品质的影响[J].西南农业学报, 2014, 27(5):1989-1994.

[16] 徐春梅,周昌南,郑根深,等.施氮量和栽培密度对超级稻中嘉早17物质生产特性的影响[J].浙江农业学报, 2010, 22(4):502-508.

[17] 汪秀志,李 军,刘崇文,等.施氮和密度对寒地水稻干物质积累的影响[J].西北农业学报, 2013, 22(9):55-64.

[18] 滕 飞,李传友,陈惠哲,等.机插密度对杂交稻干物质积累及产量形成的影响[J].中国农业大学学报, 2016, 21(3):1-7.

[19] 徐春梅,周昌南,郑根深,等.施氮量和栽培密度对超级晚籼稻天优华占非结构性碳水化合物积累、分配和稻米品质的影响[J].中国农业科技导报, 2010, 12(5):86-91.

[20] 杨建昌.水稻根系形态生理与产量、品质形成及养分吸收利用的关系[J].中国农业科学, 2011, 44(1):36-46.

[21] 唐拴虎,徐培智,张发宝,等.一次性全层施用控释肥对水稻根系形态发育及抗倒伏能力的影响[J].植物营养与肥料学报, 2006, 12(1):63-69.

[22] 张振华,刘 强,宋海星,等.水稻生长,根系生理特性和ABA含量的基因型差异与耐盐性的关系[J].植物营养与肥料学报, 2011,17(5):1035-1043.

[23] 冯 跃,王伯伦,王慧新,等.不同施肥水平和种植密度对水稻根部性状的影响[J].沈阳农业大学学报, 2007, 38(4):467-471.

[24] 王余龙,姚友礼,刘宝玉,等.不同生育时期氮素供应水平对杂交水稻根系生长及其活力的影响[J].作物学报, 1997, 23(6):699-706.

[25] 龙文飞,傅志强,钟 娟.节水灌溉条件下施肥与密度对双季晚稻丰源优299产量和稻米品质的影响[J].中国农学通报, 2016, 32(9):1-5.

Effects of Nitrogen Application and Planting Density on Late RiceFengyuanyou 299 Material Production Characteristics under theCondition of Water Saving Irrigation

LONG Wenfei, FU Zhiqiang, ZHONG Juan, SU Shan, LI Kangli

(College of Agronomy, Hunan Agricultural University,Key Laboratory Crop Physiology Molecular Biology, Ministry of Education,Changsha 410128,China)

To explore suitable nitrogen fertilizer and planting density of rice under water saving irrigation in the double cropping rice area of Hunan, a split-plot experimental with the nitrogen treatment as amount area and planting density as subplot was designed, to explore the effects of different nitrogen and density to the matter production characteristics of double cropping late rice cultivar Fengyuanyou 299. The results showed that:Rice yield increased with the increase of biomass, they were extremely significantly correlated in the late growth stage of rice; while the application of nitrogen promoted the biomass to some extent, high planting density also significantly enhance the biomass, generally low density nitrogen treatment got the highest biomass. Photosynthetic potential played a positive role in the formation of rice economic product, and photosynthetic potential increased with the planting density and nitrogen application rate on the rise, the effects of net assimilation rate to rice yield was not obvious. In terms of assimilation transport, economic yield of rice and dry matter accumulation after heading were significantly positively related, with the export amount of the matter in stem and leaves, export percentage of the matter in stem and leaves, transformation percentage of the matter in stem and sheaths, export percentage of the matter in stem and sheaths correlation were not correlated, the overall amount of dry matter accumulation after heading increased with the rising of nitrogen and planting density,the dry matter accumulation was most abundant under the treatment of low nitrogen and high density. Rice yield increased with the rising of leaf area index, while the level of nitrogen fertilizer, planting density showed a significant positive impact to leaf area index. Rice yield and chlorophyll content had no direct correlation, chlorophyll content increased with the increase of nitrogen fertilizer, planting density had no direct influence on chlorophyll content. Rice yield and root activity were positively correlated, the application of nitrogen significantly increased pre-root activity, but later no significant effect, high planting density helped improve root activity. So, it was very important to build appropriate rice population for high-yield rice, our study demonstrated that the optimum low nitrogen level and high planting density could help to form an efficient high-yield rice population structure, thus contributing to the increase of production.

Water saving irrigation; Interaction of nitrogen and density; Biomass; Net assimilation rate; Chlorophyll content; Root activity

2016-11-07

农业公益性行业(农业)科研专项(201503123-05);国家科技支撑计划项目 (2013BAD07B11)

龙文飞(1990-),男,湖南茶陵人,在读硕士,主要从事水稻高产高效栽培研究。

傅志强(1968-),男,湖南涟源人,教授,博士,主要从事水稻栽培、稻田碳氮循环研究。

S143.1;S511.3+3

A

1000-7091(2017)02-0185-09

10.7668/hbnxb.2017.02.028