方闻《<夏山图>:永恒的山水》与美国1970年代中国艺术史研究的重要转折点①

谈晟广

(清华大学建筑学院,北京100084)

方闻《<夏山图>:永恒的山水》与美国1970年代中国艺术史研究的重要转折点①

谈晟广

(清华大学建筑学院,北京100084)

方闻将早年从李健师处获得的对于中国古代书画的体悟,与普林斯顿大学诸位导师授予他的“自己本身文化背景中所不可能提供的新途径”相结合,认识到中国正统画派的发展是一个历代个体演变所参照的创作典范的演变历程,使其成为后来所构建山水画视觉结构的起点。在《〈夏山图〉:永恒的山水》中,方闻坚持风格、表达和思想的传统分析与理解中国艺术史不能分开。而在其后的研究中,方闻运用更多视觉的,特别是考古的图像例证,不断“重复”了对中国山水画的视觉结构分析,进而关注艺术品如何从视觉迹象进入到思想的历史。

方闻;中国艺术史;风格创新;视觉结构

一

作为现代人文学科的中国艺术史,如今已在世界各地的著名大学、博物馆和研究所等学术机构落地生根、日益成长,究其在20世纪简短的发展历程,1959年于普林斯顿大学组织创办了美国历史上第一个中国艺术考古博士研究培养项目的方闻教授②1959年,29岁的方闻刚从普大获得博士学位不久,就联合其终生的挚友普大汉学家牟复礼(Frederick W.Mote,1922~2005年,1969年在普大创办东亚学系)教授,在普林斯顿大学建立了美国第一个中国艺术史与考古的博士学位专业。(Prof.Wen C.Fong,Edwards S.Sanford Professor of Art History Emeritus,Princeton University),无疑是一位永远无法绕越的里程碑式人物。

①本文为方闻著《<夏山图>:永恒的山水》(上海:上海书画出版社,2016年)中译本的导读。文中诸多史实细节,所据乃笔者2012年9月~2014年1月先后在纽约大都会艺术博物馆担任安德鲁· W.梅隆研究员(Andrew W.Mellon Fellowship)和普林斯顿大学艺术考古系担任访问研究员(Visiting Fellow)期间,方闻教授和夫人方唐志明女士对笔者历次口述的笔记,文中还使用了二老私藏的资料与图片,特向二老诚致谢意!文中使用了笔者在上述二机构任职期间收集的官方资料与图片,亦致以特别的感谢!

方闻,字闻之,1930年12月9日出生于上海,祖籍浙江省仙居县。早年跟随李瑞清(中国现代美术教育的先驱)之侄兼得意弟子李健(1882~1956年,字仲乾,号寉然居士)学习书画。方闻5岁即能书写大字(图1),12岁在上海举办书法展览(图2),时人誉之为“书法神童”:

(方闻)擅长书法。氏五岁能作壁窠大字,十岁卒业小学,读书聪颖过侪辈。父子俊,母沙1言女士,皆为教育家,父母皆奇其子,礼聘名师教育之。十六,卒业中学,即考入交通大学。氏十二时,即开书画展览,观赏者,啧啧称奇,目为神童。盖其书已能上探殷墟契文,三代、秦汉、六朝、唐宋,靡不备究。氏初受业于翁之琴氏,继而师事李鹤然氏,从此既通书画,旁及篆刻,莫不察精拟似,挥翰流离。谭瓶斋氏(按:谭泽闿,1889~1948年,近代书法家)呼为小友,直为畏友。氏今年年甫十八耳,拳手群经孜孜矻矻未尝一日离师辅。①王扆昌等编《中国美术年鉴》“方闻”条目,上海:上海文化运动委员会,民国三十六年(1947年)。按:年鉴中“氏五岁”原文作“氏八岁”,“氏十二时”原文作“氏十四时”,此据方闻教授本人亲自修改。

图1 方闻5岁时书写照片,方闻夫妇藏③附记:“民国廿四年(1935年),随双亲赴吉隆坡坤成女校访姨母,适逢该校十周年纪念,奉姨命对客挥毫,有五龄童之稀。”

1948年,18岁的方闻决定从就读了两年的上海交通大学物理系退学,怀揣梦想,渡洋赴美留学,就读于普林斯顿大学艺术史专业,先后获学士、硕士和博士学位,并于1954年开始在该校艺术考古系任教。大学期间,他通过学校的联谊活动认识了一位与普林斯顿相距并不算远的著名女校布尔茅尔学院(Bryn Mawr College,Pennsylvania)的迷人女生唐志明(即方唐志明,Constance T.Fong)。她比他小3岁,更早抵美,同样来自中国上海。②方唐志明女士的父亲唐炳源(字星海,1898~1971年,江苏无锡人),早年就读于北京清华学堂、美国麻省理工学院,1923年回国创办实业,抗战前在无锡拥有著名的庆丰纱厂(居所位于今无锡市石皮巷2号,现无锡市建筑设计研究院),抗战胜利后无锡的实业移驻上海(居所位于今上海市淮海中路1341号,现法国驻上海总领事馆官邸),1948年移居香港后,又创办南海纱厂,是战后香港著名的实业家和公益事业家;母亲唐温金美早年亦曾于美国留学,她的父亲是晚清公派留美第二批幼童之一的温秉忠(1861~?年,祖籍广东台山,生于上海),后来也是实业家宋查理(即宋子文和宋氏三姐妹之父)的连襟。据方唐志明女士告知,当年唐温金美护送表妹霭龄、庆龄和美龄三人至美国接受教育。唐炳源与唐温金美育有四子三女,分别名骥千、骏千、骅千、骝千、志静、志明和志云,其中,唐骝千(Oscar L.Tang)后来长期担任大都会艺术博物馆的董事至今,作为著名的赞助人,他向大都会捐赠了包含晚唐—五代《宫宴图》、五代董元《溪岸图》、宋李公麟《孝经图》等在内的诸多名品。两人一见钟情并顺理成章地结婚了。方闻后来事业的成功,绝对离不开这位夫人在背后始终如一的默默支持。(图3a、b)

直到1999年荣休,在长达45年的时间里,方闻教授在普林斯顿大学共培养了40多名中国(东亚)艺术史与考古专业的博士。这些方教授当年的学生,以及学生的学生,或在北美、欧、亚三大洲的著名大学担任教授,或在著名博物馆担任部门研究主管,更是组成占如今美国各大学中国(东亚)艺术史学科比例多达四分之三的教师队伍③方闻教授在普林斯顿大学任教45年的成就总结,可参见普林斯顿大学官方网站:http://artandarchaeology.princeton.edu/people/faculty/wen-fong,2014-09-24。,此即西方著名的中国艺术史学之“普林斯顿学派”。

图2 民国三十六年(1947年)《中国美术年鉴》"方闻"条目及所刊方闻书法作品

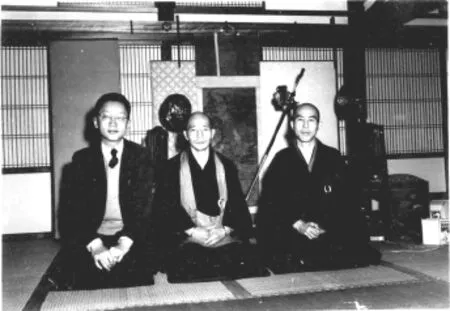

图3 a撰写博士论文《罗汉与天桥:大德寺五百罗汉》期间,方闻夫妇在日本京都大德寺,1956年,方闻夫妇藏。

图3b

方闻教授毕生所取得的另一项伟大成就,是从1971年至2000年担任纽约大都会艺术博物馆的特别顾问和亚洲部主任,并负责普林斯顿大学艺术博物馆(The Princeton University Art Museum)中国艺术品的收藏④方闻曾于1970~1973年担任三年一度的普大艺术考古系系主任,并长期担任普大艺术博物馆执委会主席,直至1978年。对于这阶段,方闻曾表示:“无论对艺术考古系还是对普大艺术博物馆来说,那都是关键变化的几年。”,在这两处建立了除中国大陆和台湾地区以外最好的中国古代书画收藏系列。30年间,方闻通过不懈的努力,将原本只有1间陈列室、1个全职岗位和2位专职研究专家(Curator)的大都会艺术博物馆“远东艺术部”,发展成为拥有50多间常设展厅①大都会艺术博物馆重要亚洲艺术展厅的扩建,前后经历如:1981年开放阿斯特·考特庭园(明轩)和道格拉斯·狄隆中国书画厅(The Astor Court and the Douglas Dillon Galleries for Chinese Painting and Calligraphy);1987年开放赛克勒翼楼日本艺术厅(The Sackler Wing Galleries for the Arts of Japan,又于1999年翻新);1988年开放夏洛特C.韦伯中国古代艺术厅(The Charlotte C.Weber Galleries for the Arts of Ancient China,又于1997年翻新);1994年开放弗洛伦斯和赫伯特·欧文南亚及东南亚艺术厅(The Florence and Herbert Irving Galleries for the Arts of South and Southeast Asia);1997年,狄隆中国书画厅改造,弗朗西斯·唐中国书画厅(The Frances Young Tang Gallery for Chinese Painting and Calligraphy)、王季迁家族书画厅(The C.C.Wang Family Gallery for Chinese Painting and Calligraphy)、新弗洛伦斯和赫伯特·欧文中国装饰艺术厅(The New Florence and Herbert Irving Galleries for Chinese Decorative Arts)同年开幕;1998年,韩国艺术厅开幕(The Arts of Korea Gallery)。、近6 000m2展览面积和13名专职研究专家的西方规模最大、最全面的“亚洲艺术部”,百科全书式地全面展示书画、青铜器、陶瓷、佛教雕塑、玉器、织物、家具、园林庭院等多门类中国艺术和日本、韩国、印度及东南亚诸国艺术。方闻为大都会和普大艺术博物馆收购重要的希世珍品,推行现代化的文物修复、保存手段与制度,举办了几十次经典展览,出版图录,撰写专题论文,不遗余力地向西方世界介绍中华文化,产生了深远影响。例如:1980年举办的“伟大的青铜时代”(The Area of Chinese Art:The Great Bronze Age of China)吸引了50余万观众参观;1996年举办的“台北‘故宫’珍品展”(Possessing the Past:Treasures from the National Palace Museum,Taipei),吸引了80余万观众参观,是当年全球参观人数最多的一次艺术展览。②方闻教授在大都会30年(1971~2000年)的成就总结,可参见纽约大都会艺术博物馆官方网站:http://www.metmuseum.org/aboutthe-museum/press-room/news/2000/wen-c-fong-to-retire-from-metro politan-museum-after-three-decades-of-pioneering-leadership-inthe-field-of-asian-art,2014-09-24。(图4)

图4 方闻教授在大都会艺术博物馆担任特别顾问和亚洲艺术部主任期间(1971~2000年)所举办的部分书画展览图录书影

由于方闻在开拓亚洲艺术史研究方面所作出的杰出贡献,2006年4月1~2日,普林斯顿大学召开东亚艺术史国际研讨会,以“天桥”(Bridges to Heaven:International Symposium in Honor of Professor Wen C. Fong,Princeton University)为题,庆祝方闻从普大荣休。①研讨会的论文发表见JeromeSilbergeld,DoraC.Y.Ching,JudithG.Smith, AlfredaMurcked.,“BridgestoHeaven:EssaysonEastAsianArtinHonorof ProfessorWenC.Fong”,Princeton:PrincetonUniversityPress,2011。取“天桥”之深意,不仅包含了对方闻艺术史生涯之肇始的博士论文题目《罗汉与天桥:大德寺五百罗汉》(The Lohans and a Bridge to Heaven,1958年)的缅怀意义,同时也是为了突出他近半个世纪以来以其学识和影响力真正搭建起一座沟通东西之间艺术、文明和文化的桥梁的巨大贡献,亦如普大中国艺术史教授谢伯轲在研讨会开幕词中所说:

方闻许多来自中国、日本、韩国艺术史学界的学生,其学术思想和方法论上都受到他的深刻影响。他们的探索也“横跨许多桥梁”,将艺术史与其他各学科——文学、政治、社会史、宗教、人类学、地理学等连接起来。

2008年6月5日,因其在艺术史学科的卓越贡献,方闻教授与另外9位不同学科的著名学者同获哈佛大学授予荣誉学位②哈佛大学官方网站:http://www.news.harvard.edu/gazette/2008/06. 05/01-honorands.html,2008-06-05。,其简介也说道:

方闻将自己漫长而杰出的职业生涯都奉献给了增进西方世界对亚洲艺术的了解上。方闻的教学和研究开拓了一个全新的研究领域,他大胆地将包括文学、政治和社会史、地理、人类学、宗教等学科引入到艺术史研究之中。

这些评价,可谓确实。

二

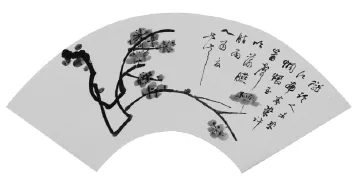

早年跟随前清遗老李健研习书画,方闻深受“金石”书派特别是以书法入画的“书画同源”创作观念濡染,用笔凝厚多变(图5)。少年方闻赴美的行李箱中,便装着李健师在他临走前专门为其创作的40余副书画扇面,供他在美期间临习。这些扇面,都是一面书法,另一面绘画,落款中除了诗词之外,往往写有李的书论或画论,这对后来方闻艺术史观念的形成起到了至关重要的启蒙作用(图6)。

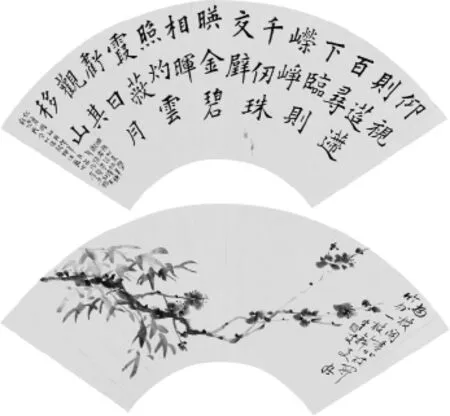

李健师教方闻练习并揣摩篆、隶、草、正“四体书”因结构、章法和运笔差异而产生的四种不同表达体势(图7),并强调,尽管所谓“四体”的体势会因时代不同演化各异,不过“用笔”的方、圆之法却各体均同③所谓篆、隶、草、正“四体书”,参见Wen C.Fong,“Remembering Chang Dai-chien(1899-1983)”,in Proceedings of the International Conference on the Poetry,Calligraphy,and Painting of Chang Dai-chien and P’u Hsin-yü,Taipei:Palace Museum,1993,pp.4-31。。这让后来的方闻深深认识到,后世艺术家可通过艺术史研究和个人的综合理解,谙识历代书法、绘画典范之作演进的伟大传统,并将这些神迹贮存于他们原创性的创造之源中——艺术家在书法上可以通过跨越各体,在绘画上可以通过跨越各种风格与技法的技术限制,通过“变”“通”古人的神迹,也就是所谓“临摹”或“复古”,转变为带有个人原创性而非纯粹模仿的“新”,也就是说,“复古”的结果与所复之“古”有着根本的区别。

图5 方闻15岁时所绘梅花及诗题,乙酉,1945年,方闻夫妇藏

图6 方闻赴美行前,李健为他创作的40余副书画扇面之一,1947~1948年,正反双面,方闻夫妇藏

李健师的耳提面命,之于方闻的影响是深远的,一直在他“脑海中历历在目,永葆如新”——尽管方闻在后来人生理想是“立功”还是“立言”的选择中确立了后者,以致这种影响没有体现在书画创作而是在艺术史研究新领域的开拓中,亦如多年后方在接受谢伯轲教授访谈时曾表示的:

图7 李健"四体书"

李健是一位学者艺术家,前清遗老,当时“金石”书派最主要的代表人物。青年时代亲身领受李先生的教诲及其深远的学识,对形成我自己的世界观有难以磨灭的根本影响。我从先师那里首先学会了如何看、触和“感”各种艺术品:书法(多为石刻碑铭文)、绘画、印章、拓片以及善本书等。

我通过临摹先师李健的作品初识了中国绘画与书法的性质。他鼓励我探究一笔一画如何且为何各有其特定笔画走势。因为中国人强调书法与绘画这两种艺术形式的中心地位,而且相信每件艺术品都是“原创”;相信每个个体艺术家的“权威”(或者更确切地说创作身份),因而中国艺术史是名家艺术史。①Wen C.Fong,“Reflection on Chinese Art History:An Interview with Jerome Silbergeld,P.Y.and Kinmay W.Tang Professor of Chinese Art History and Director,Tang Center for East Asian Art,Princeton University”,in Bridges to Heaven:A Symposium on East Asian Art in Honor of Professor Wen C.Fong,April 1-2,2006 at Princeton University。

方闻在普大攻读艺术史之时(1948~1957年),正值潘诺夫斯基(Wolfgang K.H.Panofsky,1892~1968年)②1935~1962年,潘诺夫斯基担任普林斯顿高等研究中心的研究员,著名物理学家爱因斯坦(Albert Einstein,1879~1955年)当时同在该中心工作。按:普林斯顿高等研究中心是一个独立的学术机构,与普林斯顿大学没有隶属关系,但二者之间存在频繁的学术交流。、夏皮罗(Meyer Schaporo,1904~1996年)等诸多西方艺术史“大师”非常活跃的时代。硕士阶段,方闻跟随韦兹曼(Kurt Weitzmann,1904~1993年)教授专修中世纪与拜占庭艺术。其时,正是在系主任莫瑞(Charles Rufus Morey,1877~1955年)和弗莱德(Albert Matthais Friend,1894~1956年)、韦兹曼诸教授的大力倡导与推动下,普大艺术考古系成为全世界欧洲中世纪宗教写本插图的研究中心。这也就意味着,在转向从事中国艺术史研究之前,方闻必然受到了普大最好的西方艺术史教育,让他对之有相当深刻的了解。

他的中国艺术史导师是罗利(George Rowley,1893~1962年)教授。罗利教授早年所接受的,也同样是中世纪艺术史学教育,这就使得他这样的学者,与早期研究中国艺术的汉学家们先接受文献训练再通过铭文、文本和类型学分析等方法得出研究结论,有着根本不同的学术途径——罗利更注重艺术史方法本身的训练。在后来研究兴趣转向中国艺术之后,罗利在普大建起一个远东研究室,搜集了大量(从汉代到18世纪)石刻拓片以及照片、幻灯片等参考资料。1947年,他以当时普大艺术博物馆所收莫瑞斯(Du Bois Schanck Morris)藏中国画为插图,撰写了《中国画的原则》(Principles of Chinese Painting)一书③George Rowley,Principles of Chinese Painting,2nd ed.,Princeton: Princeton University Press,1959,该书初版于1947年。,书中试图通过探究“中国整体文化趋向”来说明“何谓中国画”。不过,直到1959年该书第二版作了修订,将所选绘画例证皆改为现存精品,方才使它成为早期西方研究中国绘画史的一部经典之作。

根据方闻的回忆,罗利教授首先传授他的是现代艺术史学“风格分析”的概念,其要点有三:(1)风格分析是一种反映各时代个人“观看”的方法;(2)“形式”(form)是一种“视像化”活动,也是一种同时在身体和心理(心灵)上互动的表现;(3)这种活动有它自己的历史发展过程,因之,成功的风格分析必先注意“视觉历史”的“分期”。同时,罗利向方闻强调,风格分析的艺术理论,不仅适于分析西方的欧洲艺术形式,同时也可以适于非西方(诸如古埃及、美索不达米亚、中国和日本等)艺术形式的分析和研究。这就唤起了方闻对艺术作品中存在某些普遍性“结构原理”的注意,也就是说,正是罗利教授教会了方闻用一种他“自己本身文化背景中所不可能提供的新途径”来看中国绘画。①据方闻对笔者口述,又参Wen C.Fong:“Reflection on Chinese Art History:An Interview with Jerome Silbergeld,P.Y.and Kinmay W.Tang Professor of Chinese Art History and Director,Tang Center for East Asian Art,Princeton University”。

然而,由于罗利不懂中文,他的中国艺术研究通常是通过译本等间接材料来进行的,因而饱受诟病。1947年春,在纪念普大建校200周年所举行的“远东文化与社会”研讨会上,罗利根据造型、透视、深度等风格特点,将密苏里州堪萨斯市纳尔逊·阿特金斯美术馆(TheNelson-AtkinsMuseumofArt,KansasCity,Missouri)购藏的一件著名的北魏“孝子石棺”(Sarcophagus of FilialPiety,NelsonTrust,33-1543/1-2)断定为现代赝品,从而引发了极大的争论。罗利曾经教过的苏柏(Alexander C.Soper,师从莫瑞)于1948年发表一篇论文,宣称纳尔逊孝子石棺的真伪问题对“重建六朝绘画有着举足轻重的地位”,文中他言辞激烈地质疑罗利:“一位仅借助英文资料的西方学者,凭什么能确定(中国艺术史)‘概念式’与‘理想式’的巨大时代差异?”②Alexander C.Soper,“Life-Motion and the Sense of Space in Early Chinese Representational Art”,Art Bulletin,vol.30,no.3(September 1948),pp.167-186。按:罗利曾在《中国画的原则》一书中将中国唐代以前的艺术描述称为“概念式”(ideational)风格,即以“概念图案式”的“线”和“面”来形塑“物象概念”;将唐宋时代的艺术以“理想式”(idealistic)风格来描述,即以有立体感的造型描述自然界有机性形态;将明清艺术则概括为“写实式”(realistic)的风格,即在画和塑面上表现感官实验。

学生时代的方闻从苏柏与罗利的论争中所学到的经验就是:中国艺术史作为一门新兴学科,要想确立其学术界碑,必须首先始于对其视觉符号“基本要素”(诸如线、面等)的阐明,继而分析构成其“视觉化”形象的方法。少年时代接受严格专业书画训练的方闻,对中国艺术中的“基本要素”有着过人见识,这也是任何西方学者都难以望其项背的。尽管普大研究生期间的方闻深受潘诺夫斯基将视觉艺术“意义”的研究推向视觉形象科学的影响,然而,与此同时,方闻从中亦领悟到:后文艺复兴绘画形式与内容的传统西方表述方法,不可轻易套用于中国画研究。③此据方闻对笔者口述,又参Wen C.Fong,“Reflection on Chinese Art History:An Interview with Jerome Silbergeld,P.Y.and Kinmay W. Tang Professor of Chinese Art History and Director,Tang Center for East Asian Art,Princeton University”。

从幼年到青少年,方闻亲身领受李健先生在儒家思想及书画创作上的深远学识和谆谆教诲,诚如他自己所言:“对形成我自己的世界观有难以磨灭的根本影响”;而大学到研究生阶段,方闻在普大又接受了最好的西方艺术史教育,从中得到了“自己本身文化背景中所不可能提供的新途径”,并从中总结了前人研究的经验与教训。这一切,都构成了方闻后来在中国艺术史领域获得成功的缺一不可之学术基础。

也是在罗利教授的提醒下,博士论文撰写阶段的方闻开始关注日本京都大德寺所藏的一组南宋绘画《五百罗汉图》,用罗利的话说,这是“一部宋代风格的百科全书”。1957年,方闻提交了题为“罗汉与天桥:大德寺五百罗汉”的博士论文,并顺利获得学位。④Wen C.Fong,“Five Hundred Lohans at the Daitokuji,Ph.D.diss., Princeton University”,1957。论文中,方闻运用风格分析的方法,成功将分藏于佛利尔艺术馆(Freer Gallery of Art)不为人知的两张《罗汉图》识辨出乃是从大德寺《五百罗汉图》中散落出来的。这绝不是一篇普通的论文,回头看来,它的发表称得上是东亚艺术研究史上的一次重大事件;方闻从这套组画出发,逐步构建他宏观的中国艺术“形式发展史”,且开始试图利用局部分析来推断并形成关于中国艺术、中国画更宽泛的故事和更宏观的叙述,提出的诸多问题是日后方闻有关文人画、伪作、方法论、雄伟山水画和中国书法史等各项研究的基础;该文廓清了诸多未来的学术问题,彰显出作者的远见卓识,在过去的数年间,《五百罗汉图》本身也再度成为学术热点,这组引发跨学科、跨时代学术争论的作品已然成为东亚绘画史核心问题的焦点。⑤YukioLippit:“TheFiveHundredLuohansRevisited”,inProceedingsfrom the2013CollegeArtAssociationDistinguishedScholarSessioninHonorof WenC.Fong,P.Y.andKinmayW.TangCenterforEastAsianArtDepartment ofArtandArchaeology,PrincetonUniversity,2015,pp.13-28。

而早在两年前(1955年)的春天,当时普大艺术考古系主任E.鲍德温·史密斯(E.Baldwin Smith)教授病倒了,自知不久将离人世的他将刚硕士毕业不久的方闻叫到医院的病床前,作出了一个令人意外的决定:将自己的教职传给这位年仅24岁的中国学生。史密斯教授考虑得非常周到,他让方闻先行教授中世纪建筑艺术史,并安排方在第二个学年后到远东(日本)考察、研究罗汉画,他甚至安排好了方太太的奖学金,让方闻全无后顾之忧。很明显,方闻的某种学术才华打动了史密斯,使他作出了这个对于普林斯顿大学乃至整个美国的中国艺术史研究而言,十分具有前瞻性的决定。次年,史密斯教授病逝。⑥此段史实,据方闻夫妇口述。

三

二战结束后,随着一些中国商贵阶层的举家移民以及日本因战后重建急需资金而发生的大量在日文物外流,难以计数的中国古书画、青铜器、陶瓷、石刻等艺术珍品纷纷涌入,美国的中国(东亚)文物交易市场空前繁荣。除了印第安土著文化,历史短暂的美国本土文化乏善可陈,作为新兴的移民国家,多元文化在此碰撞与交融,形成了相对包容的文化心态,这也激起了美国人开始试图在大博物馆建立百科全书式文化收藏的雄心。

然而,朝鲜战争(1950~1953年)爆发以后,美国制定了严厉的东西方贸易管制政策,又通过巴黎统筹委员会(CoordinatingCommitteeforExporttoCommunist Countries)及中国委员会等构建了全球针对中国的贸易禁运体系,特别是加紧了美日双边关系中对日、中之间贸易的严厉控制①根据1952年9月5日美国和日本签署的《日美关于对共产党中国实行出口控制的谅解书》规定,日本不仅要对列入国际禁运货单的物资以及没有列入国际禁运货单的物资实行禁运,而且要对两国都同意的其他物资实行禁运。参见Foreign Relations of the United States,1952-1954,China and Japan,Volume XIV,Part 2,Document 585,美国国务院官方网站:http://history.state.gov/historicaldocuments/ frus1952-54v14p2/d584,2014-10-24。,因为在美国看来,日本和中国之间的任何利益协调都将削弱美国在亚洲的利益与地位。直到1969年尼克松(Richard Milhous Nixon)就职总统当年,美国的对华贸易禁运政策方才结束。近20年的时间里,《国外资产管制条例》禁止了中国珍贵艺术品的进口,即使是从日本过来的,也在管制之列,以防日本成为中转站。在一份1967年3月29日提交给美国国务院建议放松对华贸易管制的报告里,其中一条就包含对中国艺术品解禁的内容,其依据的理由是:(1)将有助于重建中国人民和美国之间的文化交流;(2)将消除长期存在的博物馆馆长们针对贸易管制政策的抱怨,该政策使美国丧失了收藏中国文物珍品的机会。②参见Foreign Relation of the United States,1964–1968,China,Vol. XXX,Document 63,美国国务院官方网站:http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v30/d250,2014-10-24。

正是在这个时候,二战后长期旅居日本的一位美国人卡特(C.D.Carter)打算回到美国安度晚年,严峻的问题却是,他身边有经历多年辛苦搜集的100多件完整系列的中国商周青铜器,在严厉的贸易管制政策面前,他如何将这些珍贵的文物运回美国,即使他准备以非常低廉的价格出手?已经身为普林斯顿大学年轻教授的方闻得知此事,非常不愿意普大艺术博物馆丧失如此绝佳的收藏机会——当时他已经结合自己的教学帮助该校博物馆开始建立初步的中国书画收藏系列,购买了后来我们所熟知的元钱选《林檎雀》和石涛致八大山人信及多件精品册页等③为配合这些新品入藏普大博物馆,方闻撰写了系列文章,如:“A Letter from Shih-t’ao to Pa-ta-shan-jen and the Problem of Shi-t’ao’s Chronology”,Archives of the Chinese Art Society of America 13(1959): pp.22-53;“Sparrow on an Apple Branch by Ch’ien Hsuan”,Record of the Art Museum,Princeton University vol.19,(1960):pp.17-20;“The Problem of Ch’ien Hsuan”,Art Bulletin vol.42,no.3(Sept., 1960):pp.173-189;“The Problem of Forgeries in Chinese Painting”, Artibus Asiae Vol.25,Nos.2-3(1962):pp.95-140;“The Orthodox Master”,Art News Annual XXXIII(1967);等等。,此外,他最初的几位博士如宗像清彦(Kiyohiko Munakata)、韦陀(Roderick Whitfield)、班宗华(Richard Barnhart)和周汝式(Ju-Hsi Chou)等人,也已经或即将获得学位并开始筹划各自的展览项目。④Kiyohiko Munakata,The Rise of Ink-wash Landscape Painting in the T'ang Dynasty,Diss.,Princeton University,1965;Roderick Whitfield, Chang Tse-Tuan's Ch'ing-Ming Shang-Ho T'u,Diss.,Princeton University,1965;Richard Barnhart,Li Kung-lin's Hsiao Ching T'u-Illustrations of the Classic of Filial Piety,Diss.,Princeton University,1967;Ju-Hsi Chou,In Quest of the Primordial Line:The Genesis and Content of Tao Chi's Hua-Yu-Lu,Diss.,Princeton University,1970。最终,方闻在图书馆翻阅中文杂志时忽然想到一个办法,他决定贸然前往华盛顿(Washington D.C.)的国家财政部一试——因为当时有此政策规定:对局限于纯粹教学科研项目的仪器设备(如大学用于教学的来自中国的图书、杂志)实施免税,但进口者必须证明美国本国没有生产相同功能与价值的用品,向财政部及其下辖的海关总署提交申请,并由商业部法定进口项目办公室负责审批。很显然,方闻将完整系列的商周青铜器列为纯粹的高校教学科研项目的仪器设备从日本引进美国,是一个绝妙的主意,果然,他在财政部获见当时并不相识的大人物——部长道格拉斯·狄隆(Douglas Dillon,1909~2003年),并轻松赢得其支持,因为早年曾在参军期间到访过中国并对中国艺术有着向往之心的狄隆也觉得,美国不应该放弃这么好的收藏机会。于是,这批文物最终在1967年成功入藏普大艺术博物馆。⑤部分由塞克(Arthur J.Sacker)博士认购。此事以后,方闻很快便回复到沉浸在对中国艺术史的痴迷研究和教学的乐趣之中,已经完全将他勇闯华府财政部的行为抛之脑后,然而,正是这种鲁莽之举,让狄隆深深记住了这个来自普林斯顿的年轻艺术史教授——一个中国人,也注定他们今后的人生将发生持久的交集与难解之缘。①此段史实乃据方闻夫妇口述。

这位大人物狄隆先生,1953年被艾森豪威尔(Dwight David Eisenhower)总统任命为驻法大使;1958年任负责经济事务的副国务卿;1961年,肯尼迪(John F.Kennedy)总统任命他为财政部长,此职一直担任到1965年;因是约翰·D.洛克菲勒三世(John D.Rockefeller III)的亲密朋友,他又曾担任洛克菲勒基金会主席(1972~1975年);由于与第一任妻子收藏了许多印象派的作品,狄隆长期担任大都会艺术博物馆董事会的理事,并于1970年开始出任董事会主席,直至1977年。

1969年1月尼克松总统上台后,着力解除对华贸易管制,很快,美国各博物馆的中国艺术品收藏在继二战前后的那次热潮之后,再次迎来充满希望的春天。该年秋初的一天,纽约大都会艺术博物馆馆长罗雷莫(James Rorimer)与夫人凯瑟琳造访普大博物馆,参观新进的卡特中国古代青铜器藏品和当时正由方闻筹展的莫斯(Earl Morse)夫妇所藏17世纪中国画。②此展览是在方闻的指导下,由其博士生韦陀所策划,方撰写了王翚、王原祁和吴历的相关文字,见Wen C.Fong,“Addendum:Wang Hui,Wang Yüan-chi,and Wu Li”,in Roderick Whitfield,In Pursuit of Antiquity:Chinese Paintings of the Ming and Ch‘ing Dynasties from the Collection of Mr.and Mrs.Earl Morse,Princeton:Art Museum,Princeton University,1969,pp.175-194。在当天的晚宴上,罗雷莫表述了他对中国明代画家董其昌的浓厚兴趣,并与方闻私下深谈,讨论有关大都会收藏中国(东亚)艺术品及存在合作可能的前景。第二年(1970年)秋天,方闻惊喜地接到普大校友、于1969年底继任罗雷莫的霍夫(Thomas J. Hoving)馆长的邀请,任他做特别顾问,并组建大都会艺术博物馆新“亚洲艺术部”。而这一新倡议背后的提出者,正是于1970年出任大都会博物馆董事会主席的狄隆,他个人捐赠了2 000万美金给大都会,另外还募集了1亿美金。③Finding aid for the George Trescher records related to The Metropolitan Museum of Art Centennial,1949,1960-1971(bulk 1967-1970),New York:The Metropolitan Museum of Art,Retrieved 5 August 2014。当年方闻为普大争取艺术珍品的睿智之举给狄隆留下极其深刻的印象,并赢得了他令人难以置信的信任和支持。此后亦不断得到阿斯特(Brooke Astor)董事和继任霍夫的蒙蒂贝罗(Philippe de Montebello)馆长等人的强力支持,方闻和他学生及同道们的事业在此壮大。那些支持者们和方所持有一个简单而共同的信念就是:大都会博物馆应该拥有世界上最好的亚洲艺术藏品。④此段史实乃据方闻夫妇口述。有关方闻在大都会艺术博物馆对中国和日本艺术藏品所进行的重大收购概述,参见Wen C.Fong,“Asian Art for the Metropolitan Museum”,in The Chase,the Capture: Collecting at the Metropolitan,Thomas Hoving et al.,New York:The Metropolitan Museum of Art,1975,131-47。(图8、9)

此后的30年(1971~2000年)里,方闻充分享用了普大与大都会这两大机构同时为他提供的研究资源,在这些被他戏称为工作“实验室”的地方,开展其对中国(东亚)艺术史开创性的教研工作。而且,更幸运的是,方闻“同时为两大博物馆工作潜在的冲突”从来都没有发生过,因为那时,众多热情的艺术收藏家与博物馆理事们都纷纷有兴趣把亚洲艺术史带入他们十分钟爱的收藏机构。⑤Wen C.Fong,“Reflection on Chinese Art History:An Interview with Jerome Silbergeld,P.Y.and Kinmay W.Tang Professor of Chinese Art HistoryandDirector,TangCenterforEastAsianArt,PrincetonUniversity”。

图8 狄隆与方闻,1980年代,大都会艺术博物馆亚洲艺术部藏部门资料

图9 狄隆与方闻在大都会艺术博物馆举办的方闻荣休庆祝会上的合影,2000年,大都会艺术博物馆亚洲艺术部藏部门资料

中国20世纪初的战乱浩劫中,大量曾为清宫皇家珍藏的书画艺术名品散落民间,促生了当时许多绝妙的中国古代书画私人收藏。1949年新中国成立后,中国大陆的大多私人收藏名品以捐赠的名义归公,此以北京的张伯驹为佼佼者。而在西方,尤以两位艺术鉴赏大师张大千(1899~1983年)与王季迁(己千,1907~2003年)所建立的收藏最为杰出,如今,他们的藏品已成为奠定纽约大都会艺术博物馆、普大艺术博物馆、华盛顿佛利尔-赛克勒博物馆(Freer and Sackler Galleries,Washington D.C.)以及少部分美国其他博物馆中国书画收藏的基础,是中国大陆和台湾地区之外规模最大、包藏最丰富之中国书画精品的佳藏代表。无论是对大都会还是普大来说,张大千和王季迁都协助方闻为这两个专门机构购买了他们手中最好的绘画。有人会说,一种文化最好的艺术品应保存于它生长的国度,然而,诚如王季迁总是迫切地感觉到的,他最好的收藏是人类艺术之精品,应集存于像大都会艺术博物馆这样百科全书式的艺术机构。①Wen C.Fong,“Reflection on Chinese Art History:An Interview with Jerome Silbergeld,P.Y.and Kinmay W.Tang Professor of Chinese Art HistoryandDirector,TangCenterforEastAsianArt,PrincetonUniversity”。(图10、11)

图11 传五代董元《溪岸图》,王季迁旧藏,大都会艺术博物馆藏(Ex coll.: C.C.Wang Family,Gift of Oscar L.Tang Family,in memory of Douglas Dillon,L.1997.24.1)

上述综合原因,构成了方闻在1970年以后逐渐取得辉煌成就并确立其作为经典的“永恒”之学术地位缺一不可的天时、地利与人和诸个关键因素。

1973年,在方闻的建议下,狄隆基金会从王季迁手中购得25件全部为宋元绘画的精品,并悉数捐赠给大都会,其中包括宋人《夏山图》(1973.120.1)、李唐《晋文公复国图》(1973.120.2)、马和之《豳风图》(1973.121.3)、米友仁《云山图》(1973.121.1)、宋人《胡笳十八拍》(1973.121.3)、赵孟坚《水仙图》(1973.121.4)、钱选《羲之观鹅》(1973.120.6)、赵孟頫《双松平远》(1973.120.5)、倪瓒《虞山林壑》(1973.120.8)、王蒙《丹崖玉树》(1973.121.7)、王冕《墨梅》(1973.121.9)等一系列在后来艺术史著述中如雷贯耳的名品,构成后来著名的大都会“狄隆厅”(Dillon Gallery)的藏品基础(图12a、b)。

如今,摆在方闻面前的问题就是,他该如何以独到的眼光研究这些宋元名品,又该如何以新颖的方式向西方观众展示并作出恰如其分的文字介绍,从而拉近东西方文明的不同认知与艺术欣赏不同“看法”的距离?

四

1973~1974年,方闻在大都会一口气出版了4本图录,以介绍他履任后为该馆所建立的初步收藏体系:《宋元绘画》(Song and Yuan Painting)是1973年方闻在大都会出版的第一本图录,全面、系统地介绍了刚刚从王季迁手中购得的这批珍品;《石涛<野色>册》(The Wilderness Colors of Tao-ch’i)介绍了1972年购得的罕见之石涛设色册页《野色》(The Sackler Fund,1972.122a-1);《中国古代艺术》(The Arts of Ancient China)介绍的是非书画类艺术品;《蔡文姬与<胡笳十八拍>》(Eighteen Songs of a Nomad Flute:The Story of Lady Wen-Chi)则专门介绍25件宋元名品之一的宋人《胡笳十八拍》。①Wen C.Fong,with catalogue entries by Marilyn Fu,Sung and Yuan Paintings,New York:Metropolitan Museum of Art;distributed by New York Graphic Society,1973;Wen C.Fong,with Marilyn Fu,The Wilderness Colors of Tao-ch’i,New York:Metropolitan Museum of Art,1973; Wen C.Fong,with Maxwell K.Hearn,“The Arts of Ancient China”, Metropolitan Museum of Art Bulletin Vol.32,No.2(1973-74);Wen C. Fong,with Robert A.Rorex,Eighteen Songs of a Nomad Flute:The Story of Lady Wen-Chi;A Fourteenth-Century Handscroll in the Metropolitan Museum of Art,New York:Metropolitan Museum of Art;distributed by New York Graphic Society,Greenwich,Conn.,1974。(图13)

看似成果丰富,然而,方闻那里,他正在苦苦思考的,是该如何研究25张宋元名品中排在第一的宋人《夏山图》,通过一种合适的撰写方式将其纳入中国艺术史的叙事结构之中——根据方教授晚年的自述,《夏山图》在研究上的突破,是他学术生涯的一个重要转捩点,因为他多年来的一项学术工作,即是基于建立在此图上的一种“中国山水画视觉结构”的呈现。他说:

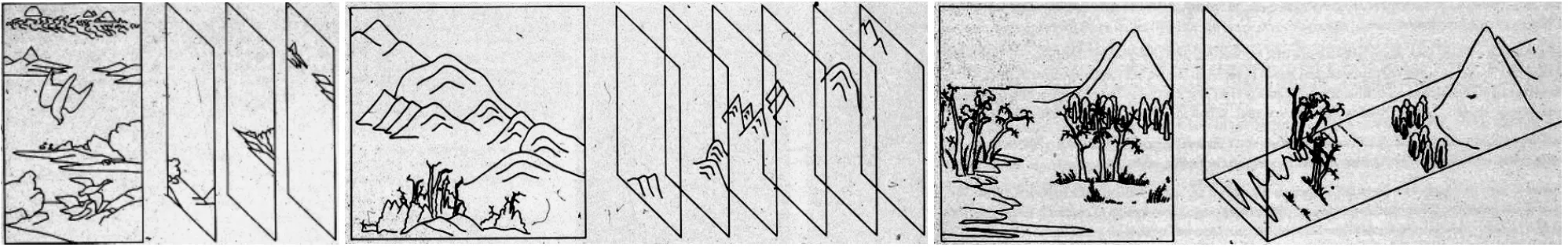

我多年来的工作,即呈现和说明中国山水画(8~14世纪)视觉结构,是如何不借求科学线性透视,而演进为以三个不同阶段完成画面空间幻觉与视觉上空间的统一感。②根据方教授后来的总结,“三个不同阶段”是:其一,画面构成根据倾斜程度不同以前景、中景、远景三个不同层段垂直展开;其二,重叠成三角的山形母体连绵叠加于垂直画面上,以获得连绵亘远的视觉效果;最后,融会贯通的笔法技巧创设出通达形式的氛围、基调,使形式得以被感知为浑然相连的整体。

回答这个问题,就要回到更早的1955年,方闻与时任克利夫兰艺术博物馆(Cleveland Museum of Art)东方艺术主管的李雪曼(Sherman E.Lee,1918~2008年)合作完成了专题研究《溪山无尽:一件北宋手卷在早期中国绘画史中的意义》(Streams and Mountains Without End:A Northern Sung Handscroll and Its Significance in the History of Early Chinese Painting)。在书中,方闻初次尝试将他从李健师处获得的对于古代书画的体悟与普大诸位导师授予他的“自己本身文化背景中所不可能提供的新途径”相结合,认识到中国正统画派的发展是一个历代个体演变所参照的创作典范的演变历程,使其成为后来所构建山水画视觉结构的起点。他将诸件宋代山水画与后世的摹本,即17世纪初广为流传的《小中现大册》(旧传为董其昌作,现藏台北“故宫博物院”)作了对比,说明了清初摹本特定的“时代风格”,从而论证了藏于大都会的一件同名作品(《溪山图》)乃是属于20世纪早期的仿品。正是得益于他本人已掌握的过人的笔墨技巧,方闻敏锐地划分了原作与仿作之间笔画细节的细微差别。这一点,对于未知笔墨之趣的西方学者而言,是无论如何也做不到的。在文中,方闻首次提出一种既不同于传统式“望气”的中国绘画鉴赏,也不同于西式的忽略笔墨与思想内在联系的纯粹形式分析的“看”画办法:宋初山水是在某种幻化的三维空间中,以层层叠加的方式构造各自独立的山形;而晚明和清初摹本却以纵横交错的二度空间平面图案创造出连绵山势。③Sherman E.Leeand Wen C.Fong,Streams and Mountains Without End: A Northern Sung Handscroll and Its Significance in the History of Early ChinesePainting,ArtibusAsiae,Supplementum14,Ascona,Switz.:Artibus Asiae,1955;2nded.,rev.1967。相关节选文字参见本书附录一。

图12 a大都会艺术博物馆狄隆中国书画厅,1980年代,大都会艺术博物馆亚洲艺术部藏部门资料。

图1 2b

然而,北宋至清初的艺术史,跨越7个世纪,这种不同的视觉空间结构如何形成一个基本的连环序列?为回答这个问题,从1950年代晚期一直到1970年代初期,方闻的中国艺术史研究都侧重于孜孜寻求那些能够标定一系列“基准”(prime objects)的作品。他借用库布勒(George Kulber)的用语,通过分析那些基准作品因之而展开的“形式序列”(formal sequences)和“连环传承”(linked solutions)①George Kubler,The Shape of Time,New Haven:Yale University Press, 1962,33ff。,尝试建立中国山水画“视觉”的转换机制(也就是“看法”)的结构分析。

图13 1973~1974年,方闻在大都会出版的《宋元绘画》《蔡文姬与<胡笳十八拍>》《中国古代艺术》和《野色》四本图录

1969年,方闻《山水画的结构分析》(Toward a Structural Analysis of Chinese Landscape Painting)一文出炉②Wen C.Fong,“Toward a Structural Analysis of Chinese Landscape Painting,”Art Journal,Vol.28,No.4(Summer,1969),pp.388-397。。该文在研究唐、宋、元山水画结构时,全部使用了年代可靠的考古品作为标准,力图使其所建立的序列真实可信。例如,使用日本奈良正仓院8世纪皇家收藏的唐代铜镜背图案和琵琶上所绘三幅山水画为视觉例证,来说明北宋郭熙在《林泉高致》所谓“高远”“平远”和“深远”三种“视觉结构”——对于“三远”的关注,贯穿方闻历年学术研究之始终,体现了他的所谓“观看”方式,仍是坚持以中学为体、西学为用的策略。文中他也用了发现于山西大同的五代冯道真墓壁画山水来求证黄公望(1269~1354年)《富春山居图卷》的山水“视觉结构”,而元代山西永乐宫、广胜下寺、水神庙明应王殿,也都是元代宗教、人物、风俗、建筑、山水树木画的原始资料。明清绘画巨作虽然不属于考古领域之中,可是研究“视觉结构”,照样可以从“点”“线”“面”的分析开始,与早期考古作品作比较。1972年,在《如何理解中国画》(How to Understand Chinese Painting)一文中,方闻将山水画的视觉结构分析视为理解中国绘画的一个基本方法。③Wen C.Fong,“How to Understand Chinese Painting,”Proceedings of theAmerican Philosophical Society,Vol.115,No.4(Aug.,1971),pp. 282-292。

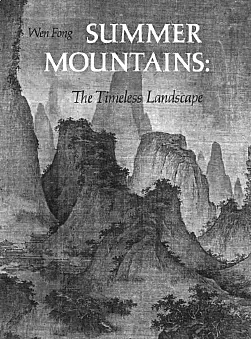

1973年,《宋元绘画》图录出版,详细分析了从王季迁手中购得的25件珍品。通过对于这些经典画作的研究,方闻认为,如他在一篇近乎新闻公报的文章中所宣称的:“我们现在可以检验中国艺术史上一个重要的转折点了。”④Wen.C.Fong,“Metropolitan’s Sung and Yuan Paintings:'We Can Now Examine a Major Turning Point in the History of Chinese Art',”Art News72,No.9(November1973),pp.22-29。《宋元绘画》相关文字节选参见《〈夏山图〉:永恒的山水》(上海书画出版社,2016年)附录三。终于,1975年,《<夏山图>:永恒的山水》(SummerMontains:The Timeless Landscape)一书和同名展览出现在世人面前。(图14)此书在体量上虽然远不如方教授多年后撰写的代表作《心印:中国书画风格与结构分析研究》(Images of the Mind: Selections from the Edward L.Elliott Family and John B. Elliott Collections of Chinese Painting and Calligraphy at TheArtMuseum,1984年)与《超越再现:8世纪至14世纪中国书画》(Beyond Representation:Chinese Painting and Calligraphy,8th-14thCentury,1992年)那样精深宏厚,对于方闻乃至整个美国东部(或称之以“普林斯顿学派”)的中国艺术史研究进程而言,却是一部不折不扣的里程碑性(monumental)的专著。

图14 方闻著《<夏山图>:永恒的山水》书影,1975年

图15 日本奈良正仓院藏琵琶绘山水画,7世纪末8世纪初

该书开篇为导论,正文分4个章节,分析了8~18世纪中国山水画视觉语言与构图的发展变化。方闻教授以正仓院琵琶绘三幅唐代山水中所揭示的“三远”构图法则为基准(图15),尝试分析宋初的人如何用某种移动焦点或平行透视来“观照”山水画。中国山水画完全不同于西方绘画中笛卡儿式线性透视法——一种撷取某固定、单一视角的科学体系,它预置了移动或平行视点(或谓平行透视法)。由于中国山水画手卷的观看方式是自右向左一点点打开的,画面的构图法则,亦正是通过一系列不同的“平远”“深远”和“高远”移动视点的变换,而自由安排视觉焦点的转换——前后,上下,放大、缩小,拖远、拉近,焦点的转换就如同电影的镜头一般自由。书中,方闻标定一些中国画史上带有纪念碑意义的重要经典作品,如燕文贵《溪山楼观》、范宽《溪山行旅》、许道宁《渔父图》、郭熙《早春图》和李唐《万壑松风》等,以及因这些重要经典作品发展出的“形式序列”(即风格演化派生的作品)与“直接传承经典画作风格的作品”,如传李成《晴峦萧寺》、传郭熙《溪山秋霁》、燕文贵风格的《溪风图》、燕文贵风格的《江帆山市》、范宽风格的扇面山水以及宋人《溪山无尽》图等。在其中,且惟有通过描述每一件“物质”的“线”“面”“画面”,以常识建立中国山水画史的视觉转换机制之结构分析,如此,我们方能领会中国文化意义下如何“观看”自然界中的空间。同时,方闻将中国绘画中“空间”问题(或称为“幻觉主义”)视为一个佳例,用来解答他脑中萦绕多年的一个疑问,即如何借由研究非西方的视觉资料,找到一套跟得上时代的现代分析及诠释工具,以使不同的艺术史拥有共享的视野。

事实上,中国绘画就像书法一样,均是由约定俗成的笔画、排列法则架构起来的,也因此它们被视为具有传达意义的图像符号或图式。山水画的开始,如正仓院琵琶绘唐代山水所示即是由三角形山体这种基本母题的重叠,构成斜线的平行四边形,以表示空间的后退和移动的视点。这种空间的方式,伴随着中国的用笔技巧,开创了一种有别于西方艺术史学分析方法的图像表达意义的体系。方闻细心比较了上述作品彼此间在笔法、皴法细节上存在的前后关联证据,将它们一一定年排序,从而得出结论:这幅旧传为燕文贵的《夏山图》,创作年代介于《溪山行旅》和《早春图》之间,结合史料记载可知,它的作者当是活动于1023~1056年间的北宋宫廷画家屈鼎。

让方闻引以为豪的是该书后面图版部分的创意:首先是一幅可折叠的整图再现;然后是多个连续放大的细部特写,作为这巨幅山水景观的“导游”;每幅放大的细节图又配以经过他精心选取和翻译的宋人描绘此类景观的诗文,就此强化了北宋山水画的艺术史视觉分析。这种图录的观感对于西方观众而言,是一种创新性的体验。艺术批评家约翰·凯纳迪(John Canaday)在《纽约时报》为该展撰写了专论,他认为这幅画的裱配属“闭锁式”,却很赞赏该书“开阔自由清新”的设计,正因其“适合这一主题”。他说:“一本为配合某一展览而出的书比它要阐明的原作更流行,这样的事情并不经常发生。然而,《夏山图》的情况却正如此。”约翰认为,“该书会让你觉得就像有这卷轴在手,你一点一点地欣赏它。原作却仅是一个佐证,更像一个待分析的标本,而非哲学宣示和审美愉悦。”①参见WenC.Fong,“ReflectiononChineseArtHistory:AnInterviewwith JeromeSilbergeld,P.Y.andKinmayW.TangProfessorofChineseArtHistory andDirector,TangCenterforEastAsianArt,PrincetonUniversity”。

方教授曾经表示,他将自己从西方艺术史理论中学到的知识与中国艺术,以及他自己个人的经历作了对比,从而坚信风格、表达和思想的传统分析与理解中国艺术史不能分开。②据方闻对笔者口述,又参见Wen C.Fong,“Reflection on Chinese Art History:An Interview with Jerome Silbergeld,P.Y.and Kinmay W. Tang Professor of Chinese Art History and Director,Tang Center for East Asian Art,Princeton University”。很显然,此话背后所隐含的,正是说明了《<夏山图>:永恒的山水》为方闻所赢得的成功无疑是巨大的。在后来的研究中,如其代表作《心印》和《超越再现》,方闻运用更多视觉的,特别是考古的图像例证,不断“重复”了对中国山水画的视觉结构分析,并作出更加深入的阐述,进而关注艺术品如何从视觉迹象进入到思想的历史。在《心印》中,方闻首先作了预设,将8~13世纪总结为三个重要的发展阶段③第一个阶段(大约始于公元700年,持续到1050年左右),以正仓院琵琶绘山水《隼鸭图》为例:在构图中垂直安排三个叠置的舞台,分别以不同角度微微倾侧的前景、中景和远景;个别的山和树形的轮廓与造型都自成一体,互相之间实际上毫无联系;重叠的三角形母题斜向后退,每丛群山限于三四层,然后山脉断裂了,跃向画面更高的一段。第二个阶段(约从1050年到1250年),以南宋李生的《潇湘卧游图》为例:将三角状的山石母题不断重叠,大量地运用墨染,堆积出垂直画面上的连续序列,从而营造出连续后退的空间幻觉;造型与构图的技法都变得更接近于自然的现象,有一个统一的空间延续性,却没有描述真实的地面,各自的山形轮廓线巧妙地消失在环绕山脚周围的烟云之中。第三个阶段(约从1250年到1400年),以元赵孟頫《鹊华秋色图》为例,利用融合的笔墨技巧,暗示有空气感的形象,令所有的描绘物象被感知为互相关联的整体;各种要素不再沿着垂直画面重叠加上;统一的地面连续后退,实际连接了各山水要素。(图16),在此框架内,方可理解“中国山水画的图绘性表现”中的从“建立语汇”到北宋“宏伟山水画”及“第一次复兴”,再到“南宋语汇”“北宋语汇的生存”和“完全把握幻觉”一系列发展阶段而生成的前后序列,最终转向了元代“自我表现之崛起”。④参见Wen C.Fong,et.al.,Images of the Mind:Selections from the Edward L.Elliott Family and John B.Elliott Collections of Chinese Painting and Calligraphy at The Art Museum,Princeton University.Princeton,N.J. :The Art Museum,Princeton University,1984,Chapter one,Chapter three.节选章节见《〈夏山图〉:永恒的山水》附录四。在《超越再现》中,北宋宏伟风格,又幻化为“叙事与诗篇的图解”“新儒家与山水画”“宏伟山水画”“情境山水画”“流放山水画”“人间天堂”“实景山水画”“怀旧山水画”等的具体表述。⑤参见Wen C.Fong,Beyond Representation:Chinese Painting and Calligraphy,8th-14thCentury.New York:Metropolitan Museum of Art,New Haven:Yale University Press,1992,Chapter two。节选章节见《〈夏山图〉:永恒的山水》附录五。

在这一新的“观看”中国绘画方法的构建过程中,方闻愈发坚信,如同德国学者米海里司(Aldolf Michaelis,1835~1910年)在《艺术考古一世纪》(Ein Jahrhundert Kunstarchaeologische Entdeckungen)一书中所坚信的那样:“艺术史研究有异于文献学研究,考古发掘的艺术品,一旦经科学鉴定,就成为其唯一毋庸置疑的物证。”⑥Adolf Michaelis,A Century of Archaeological Discoveries,trans.Bettina Kahnweiler,London:J.Murray,1908,304–40。同样,那些作为基准的绘画作品,一旦经科学鉴定,也应成为其唯一毋庸置疑的物证。方闻的这种信念,在为1999年美国关于五代董元《溪岸图》的真伪争论而连续撰写的数篇文章中再次得到加强⑦Wen C.Fong,“Riverbank”,in Along theRiverbank:Chinese Painting from the C.C.Wang Family Collection,by Maxwell K.Hearn and Wen C. Fong,357,New York:The Metropolitan Museum of Art;Wen C.Fong,“Riverbank:From Connoisseurship to Art History,”inIssues of Authenticity in Chinese Painting,ed.,Judith Smith and Wen Fong.New York: Metropolitan Museum of Art,1999,259-91;Wen C.Fong,“A Reply to James Cahill’s Queries about the Authenticity of Riverbank”,Orientations,Vol.31,No.3(March),114-28。——在他看来,这种本不是问题的争论,恰恰反映了东、西方“看”画之眼的根本之别。⑧关于《溪岸图》的争论,笔者将有另文专论。如果艺术作品最基本的真假、序列问题都搞不清,那些由形形色色学者们所试图建构的假以“艺术史”之名的形形色色“中国艺术史”,赖以存在的基础和理由又是什么呢?

直至晚年,方闻一直希望能有更多的机会“看”和“读”,以便更好地重新构想中国艺术史上一个最具闪光创造精神的时代背后潜在的精神历程。在2007年2月于台北“故宫博物院”召开的“创立典范:北宋的艺术和文化”研讨会上,方闻宣读他对范宽、屈鼎、许道宁、郭熙、王诜、徽宗与李唐等这些最重要大师的研究,将他们的视觉表达同晚唐与宋初不断变化的政治语境中产生的新儒学思想与绘画理论作一审慎的关联,通过对那些艺术大师的作品所建构的“典范”进行分析,再现了从“再现物象”到“表现自我”,以及元代绘画变革“形似再现”终结后中国绘画之再生的艺术史历程。⑨Wen C.Fong,“Deconstructing Paradigms in Sung and Yuan Painting: Life after the Death of Mastering Representation”,Keynote Speech in Symposium on“Founding Paradigms:The Art and Culture of the Northern Sung Dynasty”,February 5,2007,Taipei:Palace Museum。即《〈夏山图〉:永恒的山水》六之笔者译文。七年后,该文中的主体内容又成为方闻一生的总结之作——于2014年出版的《艺术即历史》(Art AsHistory)一书之重要章节。①Wen C.Fong,Art As History,Princeton:Princeton University Press, 2014。这种看似“重复”的工作,用他本人的话来说,并非是“手误”(slips of hand)或“误解”(misunderstanding)②该二词引用于《<夏山图>:永恒的山水》之序文,参见后面正文翻译。,而是用来解释他为何会讲自己所有著作皆用不同图画讲述同一个故事——意思其实很简单,也就是说,作为一个艺术史学家,他迫切感到需要发展一种“讲述”中国艺术史的表达方式,如果你愿意的话,可将其表述为中国艺术史的“故事”。③据方闻对笔者口述,又参见Wen C.Fong,“Reflection on Chinese Art History:An Interview with Jerome Silbergeld,P.Y.and Kinmay W. Tang Professor of Chinese Art History and Director,Tang Center for East Asian Art,Princeton University”。

图16 8~13世纪中国山水画发展的三个重要阶段

对于这个讲了一辈子的“故事”,方闻教授在2006年4月于普大召开的“天桥:向方闻教授致敬”研讨会最后的答谢演讲《论“滞后”的好处:我对中国艺术史的反思》(Reflections on Chinese Art History:On theBenefits of Belatedness)中,很坚定地说:

我认为,美国学界的中国艺术研究实际能够以其真正的跨文化影响力,丰富西方艺术学界,只要中国艺术史研究能以一种跨文化、交叉性学科的方式在这里和有一天在中国的著名学府中都能继续扩展的话,它就能实现。④参见Wen C.Fong,“Reflections on Chinese Art History:On the Benefits of Belatedness”,未刊稿。

方闻用“永恒的山水”(timeless landscape)来形容《夏山图》,同样,《<夏山图>:永恒的山水》一书所创立的“典范”意义,亦恰如该书中所用来引以为据以证风格序列的那些宋代大师“基准”之作,对于中国艺术史研究的历程而言,注定也是一座“永恒”之山。

(责任编辑、校对:刘绽霞)

SummerMountains:TheEternalLandscapebyWenC.FongandtheTurningPoint inChineseArtHistoryResearchintheU.S.in1970s

Tan Shengguang

Drawing on the inspiration from LiJianshiaboutthe significance of traditionalChinese paintings and the research methodology learned from his tutors at Princeton University which was alien to his own cultural background,Wen C.Fong came to the conclusion that traditionalChinese painting schools evolved as paradigms forindividualartistic creations which also served as starting point for visualstructure in Chinese landscape paintings.In his monographSummer Mountains:The Eternal Landscape,Fong combines analysis of styles and significance of individual pieces with Chinese art history.Fong puts premium on visualanalysis,sometimes with archaeologicalvisualtestimony in his research on visualstructure ofChinese paintings.

Wen C.Fong,Chinese ArtHistory,Style Innovation,VisualStructure

J120.9

A

1003-3653(2017)01-0006-14

10.13574/j.cnki.artsexp.2017.01.001

2016-08-10

谈晟广(1975~),男,江苏扬州人,博士,清华大学建筑学院、艺术博物馆研究员,研究方向:中国艺术史。

中国文化走出去协同创新中心研究项目“美国的中国艺术史‘普林斯顿学派’研究”(XTCX150614)。