“音研所”的学术传统

——中国音乐学史及其体系研究之一

郭威

(中国艺术研究院音乐研究所,北京100029)

“音研所”的学术传统

——中国音乐学史及其体系研究之一

郭威

(中国艺术研究院音乐研究所,北京100029)

中国艺术研究院音乐研究所成立60余年,不仅为音乐学科建设奠定了基础,更为理论研究开创了学术体系。其所构建的学术体系依托业务培训、研究生教育以及对外的学术交流而得以传承、传播。“音研所”不仅指一个学术组织,更具备一种符号学意义,包含“学术共同体”“学术资料库”“学术理论源”三种“所指”。全局观、本体观、整体观是“音研所”学术理念(学术观)的基本特征;重视考察但不唯“田野”论,重视资料但不唯“文献”论,重视交流但不唯“他学”论,是其方法论特点。“音研所”作为中国音乐研究“国家队”的身份,学术群体构成的多元化,学术资料占有的丰富性,促成了上述学术特征的形成。

音研所;学术传统;中国音乐学史;学术体系

一、“音研所”之“所指”

“音研所”是当代中国音乐学界最熟悉的词语之一。仅就学术机构而言,“音研所”即“中国艺术研究院音乐研究所”①最早名为“中央音乐学院民族音乐研究所”,历称“中国音乐研究所”“中央音乐学院中国音乐研究所”“中国音乐学院中国音乐研究所”“文化部艺术研究机构音乐舞蹈研究室音乐组”“文化部文学艺术研究所音乐舞蹈研究室音乐组”“文化部文学艺术研究院音乐研究所”等,1980年定名“中国艺术研究院音乐研究所”。参见《中国艺术研究院音乐研究所六十年》(待出版),笔者为本书编者之一,本文使用“音研所”相关资料,未注明出处者,均来自本书。。“音研所”于1949年新中国成立之后就开始筹备,1954年正式成立,是新中国成立最早、历时最久、影响最大的专门音乐研究机构。从学术史的角度看,“音研所”具有“符号”意义,其之于中国音乐学史(尤其是新中国以来),至少有三种“所指”:学术共同体、学术资料库、学术理论源。

(一)学术共同体

“音研所”伴随新中国高等音乐专业教育而设立,最早名为“中央音乐学院民族音乐研究所”,之后虽几次更换主办单位,但始终隶属文化部,承担国家文化事业的重大工作,音乐学界由此称之为“国所”“国家队”。“音研所”自1949年筹备之初,即以一种召集全国音乐学术人才的方式,汇聚了诸多学界名家、青年才俊。其后数十年间,“音研所”以“国家队”的身份成为中国音乐学的学术中心。尤其在最初的30年里,“音研所”召集全国学术力量构建起中国音乐学科基础理论,“音研所”一词几乎等同于“中国音乐学术界”。

例如“音研所”于20世纪50年代建所初期,设有音乐史、民族音乐等研究室与资料室,先后有缪天瑞、黎章民、盛礼洪、李元庆、杨荫浏、曹安和、金文达、廖辅叔、孔德墉、李业道、储师竹、管平湖、盛家伦、王世襄、李文如、袁荃猷、王湘、毛继增、范慧勤、李纯一、杨友鸿、黄翔鹏、郭乃安等各界人士百余位入职工作。这些人员,专长领域各不相同,有史家、曲家、琴家、作家、美学家、藏书家、翻译家;身份年龄各不相同,有当时(尤其是1949年之前)享誉全国的名家名师,有崭露头角的青年学者,也有刚刚毕业的学生;学历背景各不相同,学者们来自全国各高等艺术院校、各文艺院团,以及其他学科的各种专业。②笔者有专门统计,限于篇幅,不赘述。仅以学历背景一项为例,即有上海圣约翰大学经济系、上海艺术师范大学、西南联大外国语文学系、燕京大学国文系、辅仁大学教育系、北平大学女子文理学院音乐系、金陵大学物理系、国立音乐专科学校(上海)、国立音乐院(重庆)、国立音乐院(南京)、国立福建音乐专科学校、广东省艺术专科学校、华北联合大学、抗日军政大学、中央音乐学院、德国柏林音乐学院等。

新中国成立初期,音乐学科及其教育体系亟待重建,专业研究机构应时而生,一批高素养的知识分子组成了当时全国唯一的具有多学科背景的音乐研究团队。老中青结合,多学科交叉,可谓“群贤汇聚,各尽其能”,使得“音研所”在建立之初就具备了宽视野与大格局。这样的成员结构既符合当时现实,又为其学术精进埋下伏笔。

20世纪六七十年代“音研所”承接《中国近现代音乐史》《民族音乐概论》《中国古代音乐史》《西洋音乐史》等编撰任务。《民族音乐概论》由全国30余个文化艺术单位调集“音乐专业干部”近40位与“音研所”人员共同组成编撰组,历时近5年完成。①详见孙幼兰《“民族音乐”研究班与<民族音乐概论>》,《中国音乐学》2013年第4期。《西洋音乐史》尽管没能最终呈现,但编撰队伍却是由“音研所”组织,“以中央音乐学院教师为骨干力量,集中了全国各地(上海、西安、武汉、天津、广州、四川、东北等)音乐院校的外国音乐史的部分教师,吸收了京、津、沪音乐院校毕业不久的年轻教师和研究人员参加”,参与人员数量有三四十人。②蔡良玉、梁茂春《一本“以阶级斗争为纲”的<西洋音乐简史>——“文革”时期撰写<西洋音乐简史>回顾》,《中国音乐学》2007年第2期,第27页。据笔者统计,上述几次任务,“音研所”在全国各艺术专业院校及文化单位召集音乐学者共计逾百人,这个“国家队”形式的学术编撰队伍囊括了当时音乐学界众多精英。“国家任务”式的要求,客观上促成了“音研所”对全国音乐学术人才的一次遴选与整合。

20世纪80年代,“音研所”倡议并组织《中国音乐词典》及其续编的编撰,这件关乎中国音乐学科的大事同样由以“音研所”人员为首的全国学者共计两百余位共同完成。其后,作为国家“七五”期间的重大项目“中国音乐文物大系”立项,“音研所”进一步联合全国各地音乐学者形成合力,共同造就了“中国文博界最大的一部书”。③详见王子初《中国音乐文物大系》,《中国音乐学》2015年第3期,第134页。

“音研所”在过去60年中所做的类似的群体性学术工作还有很多。这些工作构成了新中国音乐学科理论的基础,又因时代机缘成就了“音研所”在中国音乐学史上的唯一性。参与相关工作的学术群体及其最终的工作成果在某种意义上成为了“音研所”的一种“所指”。亦即,“音研所”之于中国音乐学史而言,是一个传承有自、难以替代的“学术共同体”。

(二)学术资料库

“音研所”作为新中国政府设立的音乐研究机构,不仅为中国音乐学科构建奠定基础,还广泛搜集全国各地音乐资料。

这种资料建设的意识,自1949年“音研所”筹备之初就已经非常明确。仅以1954年“音研所”成立之前的资料搜集工作为例,四年多的时间里,有来自全国各地民间音乐机构(如中国民间音乐研究会、国立北平艺术专科学校、国立音乐院上海筹建组、中华全国音乐工作者协会等)及音乐家个人(如江文也、王泊生、曹东扶、王省吾、郑颖荪等)收藏的大量资料,包括中外唱片、古今乐谱、图书资料、作曲家手稿、民间音乐录音与记谱。“音研所”学者赴京、津、冀、苏、陕、晋、豫、沪、蒙等地,考察昆曲、古琴、丝弦老调、评戏、吹歌会、单弦、苏南吹打、西安鼓乐社、兰州鼓子、山曲、河南曲子等数十个乐种,采访华彦钧、程树棠、张剑平、石慧儒、荣剑尘、沈浩初、吴梦飞、朱荇青、范紫云等近百艺人,编撰《河北民间歌曲选》、《丝弦老调和评戏唱法中所涉及的音韵问题》、《定县子位村管乐曲集》、《单弦牌子曲资料集》、《单弦牌子曲选集》、《瞎子阿炳曲集》、《苏南吹打曲》、《内蒙曲集》、《西安鼓乐二套》、《智化寺京音乐》、《参加内蒙民间艺人代表大会记》、《第一届全国戏曲观摩演出大会访问报告》、《天津市曲艺调查报告》、《全国民间音乐舞蹈会演资料》、《河南板头曲选》、《河曲民歌采访专集》、《华东琵琶采访报告》、《中国乐器图》(100幅,详细记录精密尺寸和音高)等数十种(篇)资料汇编与研究报告。这批在1949年底至1954年初搜集的资料,也是新中国成立后第一次“整理国故,摸清家底”的搜集汇总音乐资料的官方行为,其意义不言而喻。需要指出的是,其表明新中国以后的音乐学术体系在初创时就具备强烈的“资料”意识。

沿着“积累资料”的学术理路,“音研所”在20世纪后半叶里,一方面由本所学者通过长期的田野考察广泛搜集资料,一方面从全国各音乐组织及个人获赠大量学术资源。截止到20世纪90年代初,“音研所”已经考察少数民族41个;考察地区225个,涉及28个省(市、自治区);搜集并收藏乐器330余种,1 700余件;出版学术著述700余种;搜集音响资料约28 600首(此处“首”,借指一个完整的录音单位),体裁包括古代歌曲、民间歌曲、曲艺音乐、戏曲音乐、综合类传统乐种、宗教音乐、歌舞及舞蹈音乐、民族器乐曲、现代创作歌曲、西洋乐器演奏的中国作品、歌剧及舞剧音乐、有关音乐的其他音响资料;①1997年,“音研所”馆藏“中国传统音乐音响档案”被联合国教科文组织收入“世界记忆名录”,“音研所”成为中国首个获此殊荣的组织。编撰《少数民族音乐资料索引》《中国古代音乐书目》《现存元、明、清南北曲全折乐谱目录》《中国古代音乐史料辑要》《中国古代乐论选辑》《中国近现代音乐史参考资料》《中国音乐书谱志》《中国音乐期刊目录》《中国艺术研究院音乐研究所藏中国音乐音响目录》《中国音乐词典》《民间音乐采访手册》《音乐百科词典》等一批重要的工具书。

基于此,“音研所”在相当长的一段时间里成为中国音乐学者资料获得的重要所在,尤其是“40后”“50后”“60后”的学者很多都有食宿于“音研所”查看资料的经历。“音研所”之于中国音乐学史而言,是一个重要的“学术资料库”。

(三)学术理论源

对当代中国音乐学各分支学科(诸如音乐史学、音乐考古学、音乐图像学、乐律学、音乐民俗学、音乐社会学、音乐美学、音乐文献学等)的基本理论发展史进行梳理,即可见“音研所”的重要贡献。譬如当下已是显学的音乐考古学,早在1958年就有“音研所”王世襄、孟宪福、郭瑛等先生“赴郑州对1957年河南省信阳长台关楚墓出土的乐器进行调查”,随后即有《信阳战国楚墓出土乐器初步调查记》(王世襄,《文物参考资料》1958年第1期)、《信阳出土春秋编钟的音律》(杨荫浏,《音乐研究》1958年第1期)问世。前者遵考古学研究轨范,后者循乐律学研究理路,互为补益,相得益彰。其作为新中国音乐考古学奠基之作,为该学科研究创建了基本范式。又如被视为边缘学科的音乐翻译学,“音研所”的“学术情报研究室”早于1989年就召开了专门的学术会议对“音乐翻译的诸问题”予以集中讨论,王昭仁、孟宪福、居其宏、王宁一等“音研所”学者都对该学科当时存在的问题及发展方向提出建设性的意见。从当下音乐翻译学的成效来看,这些“意见”颇似“预言”,极具前瞻性。②如王宁一指出:“如果说,我国近代的音乐翻译以理论的介绍起步是必然的,合乎规律的,那么,今后则应放开眼界,关心音乐学各个分支的全面发展”,“如果说二十世纪我们的音乐翻译界肩负了把世界介绍给中国的重任,也许二十一世纪将会掀起把中国介绍给世界的高潮”。见王宁一《一项伟大而艰巨的事业》,《中国音乐学》1990年第2期,第102页。与之相呼应的是,20世纪末开始,一大批外国音乐学译著以“分支”学科的方式成批推出;同时,被外译的中国音乐学理论著作越来越多,且语种涉及英语、日语、韩语、西班牙语等;工具书方面,“音研所”蔡良玉编译《古琴艺术:汉英双语小辞典》(上海:上海音乐学院出版社,2007年);学术杂志方面,周勤如于1999年在美国创办《音乐中国》(英文双季刊),并于2015年落户中国音乐学院;学术会议方面,召开了“汉英音乐文论翻译学术研讨会”“国际音乐文献翻译研讨会”等专题性的学术会议。

“音研所”为中国音乐学术体系的构建贡献了很多重要的学术思想、研究理念与方法论,由此被学界称作“左家庄学派”③左家庄是“音研所”于20世纪八九十年代的所在地,位于北京市朝阳区。。而所谓“贡献了很多”,绝不仅指其为中国音乐学术体系不断注入活力,更在于现代学科概念下的中国音乐学术体系建立本身就源于“音研所”。④笔者认为,新中国成立之前,虽然已经有一大批音乐学者与学术成果,但更多属于个体(单位)的研究,音乐学科概念尚不明确,不能视作“有意识构建中国音乐学术体系”。

笔者认为,“音研所”在1954年成立之后,创建学术体系的学术意识已经非常明确,表现在如下方面:一是广罗各学科人才,二是搜集各种资料,三是创立了一套行之有效的研究方法。前两点如前文所述,而“研究方法”早在“音研所”筹建期就已具雏形。当时,杨荫浏、曹安和、关立人等给所里的青年学者授课,内容包括民间音乐采集、访问提纲、记谱法、民族乐器指法、乐器绘图法、工尺谱、宫调和音韵学等。讲义内容于1952年编成《音乐业务参考资料十二种》(内部出版20号)。这套资料的直接目的是“为搜集、整理、研究民间音乐做准备”,其实质就是新中国的首部音乐学基本方法论的教科书。

若从更为宏观的角度梳理,每代“音研所”学者都有一些开创性的研究与重要的理论创见,如:杨荫浏“百科全书”式的学术工作及其学术思想;李元庆“管子研究”为中国乐器学树立的典范;缪天瑞历时半个世纪三次修订的《律学》对于“律学”学科建设的奠基性意义;李纯一“先秦音乐史”研究对于中国音乐断代史研究的开创;郭乃安对“音乐学,请把目光投向人”“民间音调的可塑性”“开发‘中国音乐美学遗产’宝库”等重要命题的提出与导论;黄翔鹏“传统是一条河流”“曲调考证”等研究理念的提出,“一钟双音”“同均三宫”等重要发现与论证,及其“乐问”给予学界的一百个具体论题;再推至其后,有:乔建中对传统音乐文化及其地理历史背景的研究,王宁一的音乐美学研究,伍国栋对民族音乐现象系统化结构的综合研究,居其宏对中国歌剧音乐剧的研究,田青对“佛教音乐的华化”的研究,张振涛对中国传统笙管音位的乐律学研究,薛艺兵从音乐表象的背后探索音乐作为一种文化的价值和意义,韩锺恩对声音概念以及声音自身存在问题的研究,王子初从材料和方法两方面对音乐考古学的研究与探索,等等。历代“音研所”学者在中国音乐学及音乐分支学科建设、研究视域开拓、研究理念与方法论创新等方面所做的大量工作与所取得的成果,不仅引发了学界的广泛关注与讨论,还对音乐学科的理论发展产生了持久影响,成为中国音乐学术体系的重要组成部分。

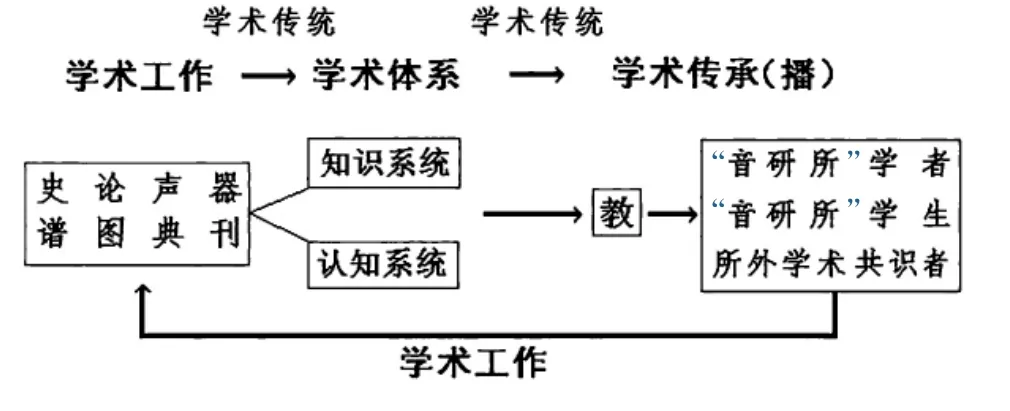

表1 “音研所”学术体系结构示意

当代音乐学界有句流行语:“‘音研所’是个出理论的地方。”且不论此语是正说还是戏言,其至少说明“音研所”对于学界论题常有新的观点、认识,乃至思想、理论——这些对于音乐学术发展具有重要意义。故而,“音研所”之于中国音乐学史,更是一个重要的“学术理论源”。相较于前两者,它是“音研所”之所以能够成为中国音乐学史一个“符号”的根本原因,而“学术共同体”与“学术资料库”又是学术理论源源不断生发的前提与基础。

二、“音研所”的学术体系及其传统的形成

希尔斯曾指出:“一个有效的知识体系是许多出现于不同时间的科学命题的积存,它在特定的时期内同时为年长者、同代人和下一代人所使用。在某个既定时间内,构成一个科学领域的所有理论都不是同时被发现的,但是,它们被科学家共同体当作同时有效的东西接受下来。这一科学家共同体之所以形成,是因为他们都赞同那些被接受的科学信条的有效性”,“成系统的东西由文字或在教学中传递,不成系统的东西则是无法明言地获得的。后者发生之处,也就是科学工作兴旺发达之地”。[1]138

笔者认为,学术体系包含“成系统的东西”与“不成系统的东西”。前者即是“有效的知识体系”,可以“由文字或在教学中传递”,是学术体系可以系统物化呈现的部分,基本等同于狭义概念的“知识”,可称之为“知识系统”,是学术体系的显性部分;后者则是“传递”过程中传递者对接受者传递“有效知识”之外的影响(如观念、视野、洞察力、判断力、敏感性等),其无法物化呈现(或仅能提炼特征),因这种“无法明言地获得”常为动态,可称之为“认知系统”。从理论上的静态剖面看,知识系统与认知系统共同构成学术体系,但在事实上的动态构建中存在时间上的量的累积(即“积存”)。所以,从结果看学术体系的构建本身实际已经形成学术传统。

“音研所”学术体系的获得,来自其学术工作(及成果)——笔者总结为史、论、声、器、谱、图、典、刊等八个方面,即:中外音乐史的基本脉络梳理(史),音乐学科基础理论(论),各类音乐音响的采录与资料搜集(声),乐器搜集及基于声学、考古学、乐律学的研究(器),古今中外乐谱搜集与研究(谱),古今中外图像搜集与研究(图),各种音乐辞书工具书、资料汇编、中外文献典籍整理(典),中外音乐学研究文论汇编与出版(刊)。这些工作的成果构成了“音研所”学术体系的知识系统基础,即“有效的知识”。这种“知识”从20世纪50年代“音研所”筹建之初开始不断“积存”,而与之同时开展的经常性的“业务培训”表明了这种“知识系统”的建立是明确的,有意识的。“音研所”学术体系随着“业务培训”不断“积存”并逐步构建,直至1978年设立研究生教育时基本完备。这两种“教学”实现了学术传承,促使“音研所”学术体系的建立更具针对性也更为系统化。这种系统化表现为“史、论、声、器、谱、图、典、刊”的学术工作架构,其几乎涵盖了现代音乐学体系的各个方面。

“音研所”的学术体系,以史(音乐的历史脉络)、论(音乐的基础理论)为经、纬,从声、器、谱、图、典、刊等各类资料尽可能全面、完整地认识“音乐”对象;知识系统包括“史、论、声、器、谱、图、典、刊”,认知系统则具有“强调资料意识”,“强调历时、共时纵横交叉的视野”,“注重学术交流”等特征。(表1)

“音研所”持续的学术工作为其学术体系的知识系统和认知系统提供了源源不断的智慧来源,学术体系通过业务培训而实现“知识”的系统化与学术传承,并形成学术传统。同时,有如海森堡所言:“传统不仅在教师和学生的关系中得到维持、延传和发展,它还在地位相近的人们之间相互尊重的关系中得到巩固。”[1]156“音研所”的“学术共同体”在共同搜集与研究“学术资料”、建立“学术体系”的同时,还实现了彼此间知识系统与认知系统的传播。由此,学术传统在师生、同事、学友之间实现多种传承、传播,并由他们各自带入学术工作中,形成对传统的巩固与发扬,一方面持续积存“知识”,一方面为学术体系注入新的“知识”(即希尔斯所称的“科学工作兴旺发达之地”)。(表2)

表2

三、“音研所”的学术理念与方法论特征

“音研所”的学术传统体现在学术理念与方法论上有鲜明的特征,在中国音乐学史独树一帜。鉴于“音研所”前30年学术工作对其学术体系建构与传统形成的重要意义,笔者以“音研所”学者中最具代表性也是最早的两任所长杨荫浏、黄翔鹏为例进行论述。

(一)学术理念(学术观)

1.全局观

作为官方单独设立的专门性音乐研究机构,“音研所”在建所之初,就有其明确的建所方针和任务:“团结各民族优秀的民间艺人和古乐专家,培养青年研究干部,从事民族音乐遗产的发掘、整理、介绍等工作;用科学的历史观点有步骤地研究中国古代的、民间的、少数民族的音乐文化,并重点地进行改革实验(包括乐曲的加工改编工作、改良乐器等)。其重点工作应力求与当前的演唱、创作、教学实践相结合,以期有助于民族音乐优良传统的继承和发扬。”这种要求之下,“音研所”的学术工作无论是个体还是群体,都必然带有“放眼全局”的视角。这种全局观在很多学者之后的学术工作中有明显的体现。从群体看,如民间音乐考察活动、乐器改良活动、古曲搜集/整理/翻译/搬演活动、“中国音乐文物大系”项目等,都立足于“国家”,着眼于“全国”与“各民族”。从个体看,学者们的研究同样显示出全局性的把握,如李纯一《先秦音乐史》最初即是以“中国音乐史(第一分册)”为名,着眼于中国音乐源流脉络之全局;再如黄翔鹏《乐问》中的论题看似具体,有些甚或琐碎,但每一个与“中国传统音乐理论体系”密切相关,而终极目标则正如黄先生的一部书名所示“中国人的音乐和音乐学”。

2.本体观

这一点乃是“音研所”的立所之根本。从国家层面来看,新中国成立,百废待兴,对全国音乐文化进行全面了解是音乐研究工作的首要任务。这种环境下,面对全国各地丰富的音乐种类,必然应首先进行搜集、记录、整理。首任所长杨荫浏在1958年公开表明:“在今天的情况下,资料事大,理论事小;实践事大,多写少写几篇专题论文的事小;抢救资料事大,认定一两个重点专题进行深入研究的事小。”[2]25120世纪80年代,黄翔鹏作为“音研所”负责人又进一步提出“以资料建设为中心”“开门办所”的方针。在这种观念长期指导下,“音研所”形成一种务实求实、注重实践的“本体”研究风格。而从个体来看,围绕“律调谱器”(音乐本体中心特征)开展研究工作,还缘于“音研所”学者们音乐实践的学术成长经历使其在面对大量学术资料的时候,除了具备历时、共时的视角之外,还具备音乐工作者独有的艺术感受力与判断力。这一点是音乐学者有别于他学科学者的不可替代的根本。由此,基于本体的关注,“音研所”的学者始终将实践放在中国音乐学术研究的首位。

3.整体观

基于“音研所”对于资料的重视,大量资料使得学者们在眼界开阔的同时也建立起“音乐学”的整体观念,即以“音乐文化”来认识各地的、古今的音乐事象。杨荫浏在强调实践的同时明确指出:“所谓实践,不光是搜集若干曲调,学会几种技术而已。除此之外,音乐与经济基础的关系,与自热和生活环境的关系,总之,所有空间上、时间上所可能与音乐有着关系的东西,都应该是我们的兴趣所在。”[2]25020世纪90年代,何昌林(“音研所”培养的首批研究生之一)对“中国音乐学”的研究理念与方法论进行了系统总结,即“九点两结合”:“九点,是考察中国传统音乐时所取的九个审视点:宫、官、营、家、儒、道、僧、俗、巫——宫伎、官伎、营伎、家伎、儒乐、道乐、僧乐、俗乐、巫乐。有了这‘九点’……才能兼顾历时与共时”,“两结合,是指文献学与田野工作相结合。……文献学与田野工作相结合,从发生学考察到技术操作,皆不失为是一种科学的研究方法”,“抓纲布网络,是指历史音乐学研究必须要有一根历史纲绳维系着一张历史网络,呈纲举目张之势”。[3]102

(二)方法论

1.重视资料,但不唯“文献”论

“音研所”作为“学术资料库”,广纳包收各类资料是学术工作的重要方面。“所谓资料,是些什么?一是实物,二是文献,三是我们生活和工作实践中所接触到的与我们专业的范围有着联系的一切东西。”[2]428杨荫浏强调资料的重要性,明确指出“资料必须重视,那是理论所由产生的物质基础。资料是第一性,理论是第二性”[2]248。但是,一些音乐学者以及涉足音乐的文史学者对于文献的重视要远远大于其他资料。对于这一点,杨荫浏认为:“文献代表一部分古代人的有关他们实践所得的记录,好比我们自己的采访记录一样……他们的采访,也像我们一样,受着思想水平和业务背景的限制,有的好些,有的差些。”[2]2 4 8因此,杨先生在使用文献时非常审慎,要从音乐实践的角度予以充分的辨析。黄翔鹏同样指出文献中对于音乐的论述往往“含糊言之,使人不得要领”,应“有所鉴别”,并总结为“系古今,辨名实,下苦功”。[4]400

2.重视考察,但不唯“田野”论

不盲从于文献是“音研所”学者的一个特点,这得益于学者们学习音乐的艺术实践经历和长期的音乐实地考察工作。但是,考察所得的资料,与文献资料一样容易使人囿于其中,这一点在当下很多民族音乐学者的研究成果中显露无疑。在这方面,“音研所”学者有着清醒的认识,面对实地考察所得的看似丰富的材料,同样要“系古今,辨名实”。

例如,1952年“音研所”筹备时期,杨荫浏等赴陕西考察,初次接触“西安鼓乐”(当时尚无此名,承载组织名“鼓乐社”“铜器社”),对其音乐进行搜集整理,首先遇到的就是乐调问题,即“六尺上五”四调是调,还是调式。这在当时引起了争论,最后学者们只得“各照各的办法写谱”。资料搜集回所后,杨先生对其进行了深入分析,并确定“六尺上五”为“调”。杨先生在论证过程中,梳理了“宋代姜夔《白石道人歌曲》‘调’的使用情况”;查阅了沈括、蔡元定、张炎等人的观点;比较了“昆曲、京音乐等活态遗存的‘调’系统”;比照了“全国各地、各乐种标记调名的传统习惯”;同时请中央音乐学院的音乐工作者们作为“聆听实验”的对象,考察他们“是否也能(被)唤起同样的改调感觉”。这样的分析工作,可谓音乐学研究的经典案例。面对丰富的考察资料应认真、审慎、不盲从,这是“音研所”早期就建立起的学术理念。

3.重视交流,但不唯“他学”论

“音研所”一直秉持开放的学术态度,这既源自学术自觉,也基于对外交流的工作职责。

自建所伊始,“音研所”就承担着我国对外文化交流的任务。据不完全统计,建所之初的30年(至1984年,其中“文革”10年全面停止工作)中,先后接待来自20个不同国家的访问团体及学者40余次,接访对象包括国际音理会副主席布鲁克,匈牙利音乐理论家萨波尔奇,苏联指挥家杜马舍夫、作曲家阿拉伯夫、理论家德米特列夫斯卡娅,德国音乐史学家戈尔斯密特,日本音乐史学家岸边成雄、音乐家芥川野村子、民族音乐学家田边尚雄,英国音乐学家来契尔、戏剧评论家苏爱特,印度西塔尔演奏家维拉·香卡,意大利作曲家罗曼·维拉德等在内的数十位各国知名音乐人士。此外,“音研所”在新中国初期还承担了很多文化出访任务。通过这些活动,“音研所”得以广泛了解各国音乐发展状况,由此也具备了国际视野与更为开放的学术胸怀。

“音研所”从不排斥西学,尤其是在中国音乐研究方面。第一代学术带头人杨荫浏在1947年就翻译了《音乐物理学》,1955年为“音研所”提供参考资料而翻译《罗马尼亚民间音乐分类法》等外文著述。“音研所”在筹备期时就设立了“翻译组”,改革开放后又专设“音乐学术情报研究室”,所里还有德语、日语、英语、俄罗斯语等学科背景的学者,这些为“音研所”的国际视野提供了保障。

20世纪,西方现代学术发展迅速。中国学者积极学习的同时,一些人亦不免迷失其中,对所谓“西学”“新学”推崇备至。“音研所”学者对此始终认识明确,杨荫浏指出:“西洋作曲理论,从他们的实践中间产生出来,经过长期检验,有它一定的科学性,可供我们参考。但参考是好的,依赖是不行的。在用以观察我们自己音乐作品的时候,有时便会有隔膜一层,少些什么东西,不够应用之感;有时又会感觉思路受到束缚,因而作出片面或错误的结论。”[5]1066-1067他还教育后学:“你们该要走对了路,不要自己否定自己,跟着洋人跑!”[6]3720世纪80年代之后,一大批外国理论被引介入中国,很多出自西方语境的理论模式开始盛行,一些学者对音乐本体研究自我否定,并出现滥用“文化研究”的学术风气。黄翔鹏对此意味深长地提醒:“要学习人家的新东西,但不能采取赶时髦的态度”,“千万不要把‘扩展视野’变成了‘转移视线’。研究人类文化以及民族生活习俗诸种相关问题,难道必须排斥音乐本身的形态学比较研究吗?这是相互为用而且相得益彰的研究,哪里是什么先进与落后之别呢?须知,学术工作是不能当作只认‘商标’、只看‘最新型号’那样的‘商品’来对待的”。[6]7

综上,“音研所”在史、论、声、器、谱、图、典、刊方面的工作,构成了其学术体系知识系统的基础。上述的研究理念与方法论特征,很大程度上即是“音研所”学术体系认知系统的核心所在。

结语

20世纪以来的中国学术体系随社会变革而历经解构与重构。“五四”之后,“具有新一代规模的学术运行机制和基本范式”的“中国现代学术传统”逐步形成,其特征包括学术门类的设置与布局、学术运行机制的形成、学术范式的确立等。[7]31以此为参照,现代意义上的“中国音乐学距今已近百年,建立之初,学术个体较为突出,以萧友梅、王光祈的海外求学与音乐学术论文撰写为代表。1949年之后,新的社会需求推动了中国音乐学的学术体系建构。其依托于学术群体,以“音研所”为代表,从1949年开始筹建算起距今近七十载。其间,中国音乐学从无到有,从曾经的“音研所”一枝独秀到当下的音乐学术组织林立,有了长足的发展。在国际交流与学科对话日趋频繁的当下,音乐学界应当对中国音乐学百年来形成的学术体系与学术传统进行系统梳理,反观自我,明晰脉络,以中国音乐学术话语表述中国人的音乐历史与音乐事象,表达中国人的音乐观念与音乐情怀。

对于中国音乐学史研究而言尤为重要的是,当下音乐学界有一大批八九十岁乃至百岁的前辈学者。他们亲历了中国音乐学的创立与发展,留存着大量重要的“学术记忆”。学界应当尽快进行挖掘、整理,建立“学术口述史档案”,进而全面开展百年来的中国音乐学术话语体系及其学术史的梳理与研究。借此,以录时事,以续学统,以敬前学,以呈来者。

[1]爱德华·希尔斯.论传统[M].傅铿,吕乐,译.上海:上海人民出版社,2009.

[2]怎样研究戏曲音乐规律——在戏曲音乐工作座谈会上的报告[M]//杨荫浏.杨荫浏文集:第4卷.南京:江苏文艺出版社,2011.

[3]何昌林.中国音乐学——音乐学在中国[J].中国音乐学,1994(2).

[4]溯源探流·后记[M]//黄翔鹏.黄翔鹏文存.济南:山东文艺出版社,2007.

[5]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].北京:人民音乐出版社,1981.

[6]黄翔鹏.往事皆遗爱人近方见思——哀挽杨荫浏先生[J].中央音乐学院学报,1984(2).

[7]胡逢祥.“五四”开创的现代学术传统[J].探索与争鸣,1999(5).

(责任编辑、校对:关绮薇)

AcademicTraditionsofMusicInstitute:ChineseMusicologyHistoryandItsSystem

GuoWei

Over the more than 60 years since its foundation,music institute of Chinese National Academy of Arts has laid solid foundation formusic as a discipline and developed in providing on-the-job training programs,postgraduate program as wellas internationalexchanges.Semiotic connotation has accrued to music institute over the years which includes academic community,academic data base and academic theories pool.The academic view points ofmusic institute are characteristic ofholistic and ontologicalthinking.In carrying out research,they have made it a rule to put premium on field trips, literature review and international exchanges and not stretch it,which results from its status as a nationalinstitution for arts research,talents pool,and resourcefulacademic data.

Music Institute,Academic Tradition,Chinese MusicologyHistory,Academic System

J609

A

1003-3653(2017)01-0112-07

10.13574/j.cnki.artsexp.2017.01.010

2016-11-18

郭威(1980~),男,山西襄垣人,博士,中国艺术研究院音乐研究所副研究员,研究方向:中国音乐史、中国传统音乐。