杨凝式行书对北宋书坛的影响

文/龚义茹

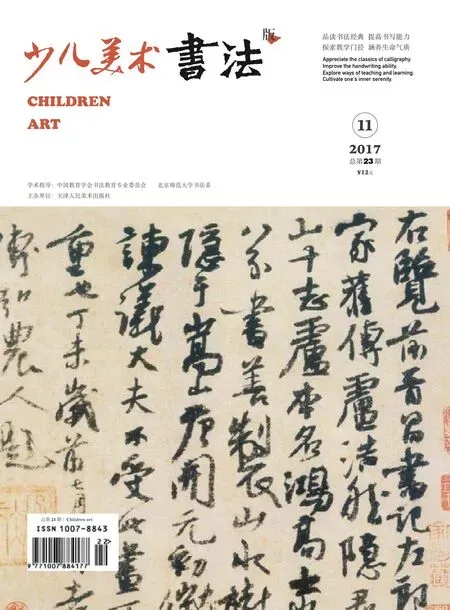

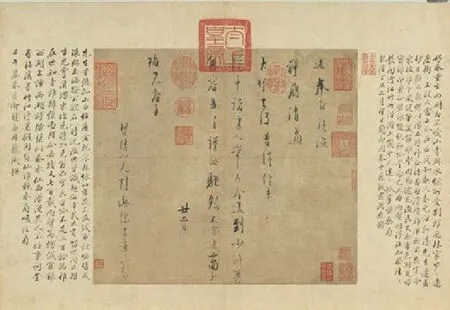

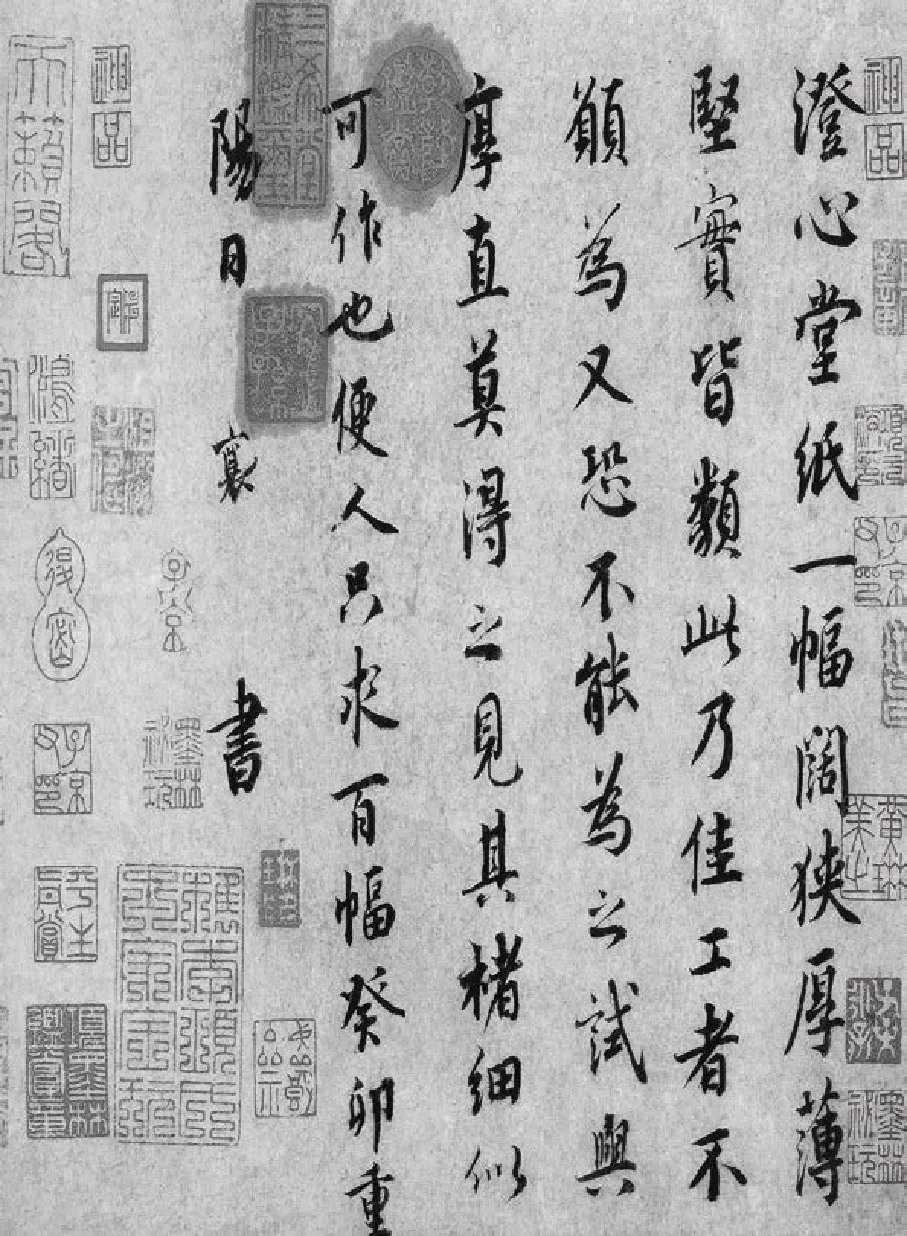

图一 杨凝式《韭花帖》

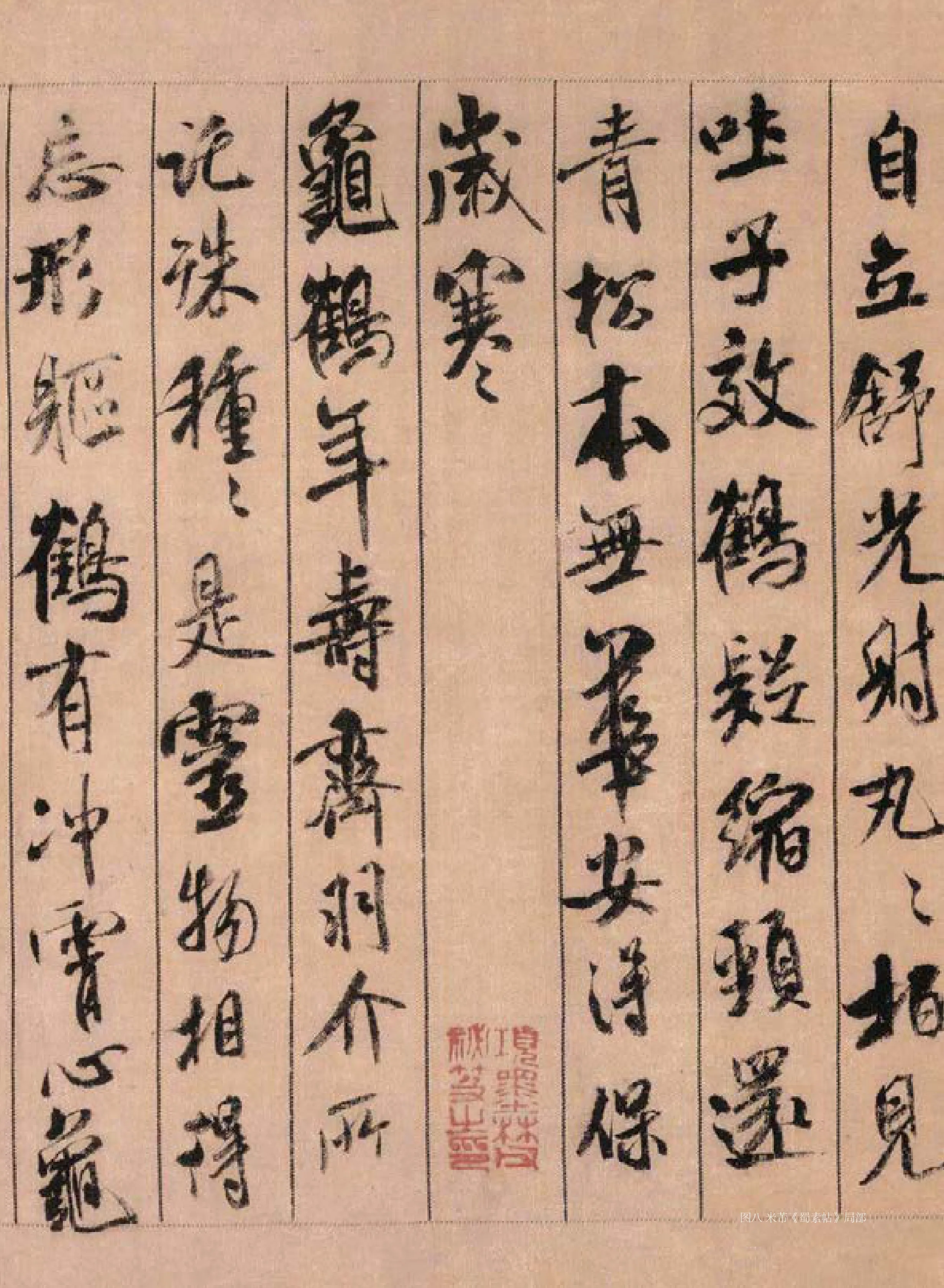

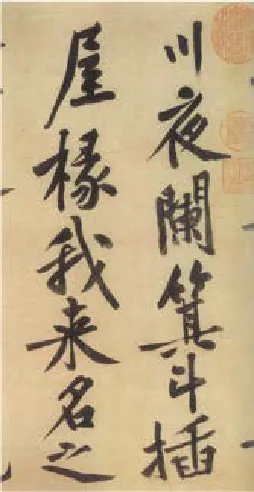

图二 杨凝式《卢鸿草堂十志图跋》

五代的杨凝式虽书法作品存世不过数帧,却延承了晋唐书法传统筋脉并有所突破创新,对后世尤其是北宋书坛尚意书风的形成和行草书体的异彩纷呈,起到了无可替代的巨大作用。本文拟就杨凝式行书对北宋书坛的影响,试论如下:

承先启后杨凝式

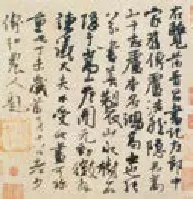

杨凝式,字景度,号杨虚白、葵巳人、希维居士、关西老农,同州冯翊(一作华州华阴)人,唐哀帝宰相杨涉之子,其历仕五代,曾官至太子少师,世称『杨少师』;因其佯疯避祸,又被人呼为『杨风子』。据史传记述,其形貌寝陋,不能远视,但率性狂放,不拘小节;以诗书寄情,多杂诙谐,尤善书札,亦喜题壁寺庙。其存世书迹有《韭花帖》(图一)、《卢鸿草堂十志图跋》(图二)、《神仙起居法帖》(图三)、《夏热帖》等,虽遗存作品不多,却件件是精品杰作,为后人所称道师法;此外,能为宋人可见者,还有寺院题壁墨迹,亦获评特高。

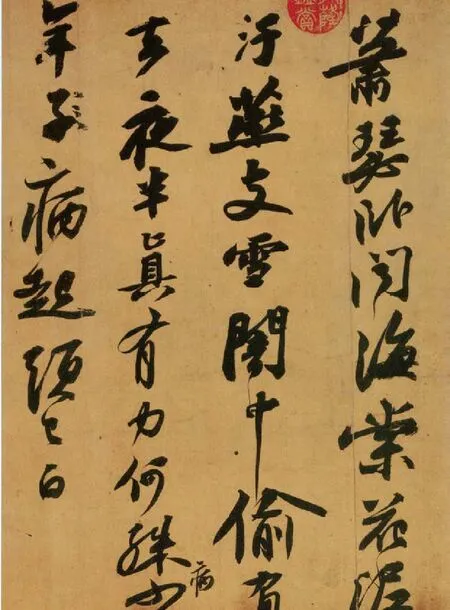

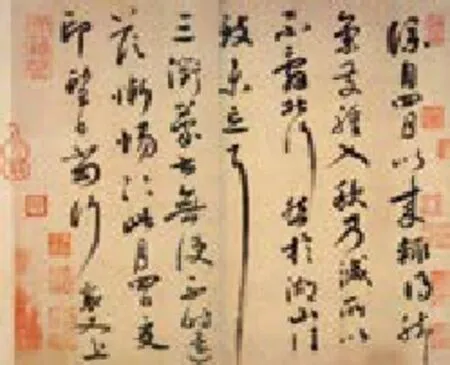

图九 苏轼《寒食诗帖》局部

杨凝式书作,据多见其作的宋朝人邵伯温所著《邵氏闻见录》中说:“其书法自颜柳以入二王之妙。”“楷法绝伦,世论少师以行草为长”。《宣和书谱》评其手札“笔迹独为雄强,与颜真卿行书相上下,自是当时翰墨中豪杰”。清人刘熙载《书概》中亦有“景度书机括本出于颜,而加以不衫不履,遂自成家”之说。在凋敝沉寂的五代书坛,杨氏凭一己之力虽难挽当时书坛颓势,但仍能以其精工奇崛、纵逸遒劲之风,在唐宋之间的五代末世独树一帜、自成一家。

杨凝式书作不仅兼具晋人风韵和唐人法度,赢得书史上“颜杨”并称之美誉,更以其“笔迹遒放,宗法欧阳询与颜真卿而加以纵逸”的脱俗创新,深刻影响了五代之后历代书家,特别是有宋一代书坛诸大家。

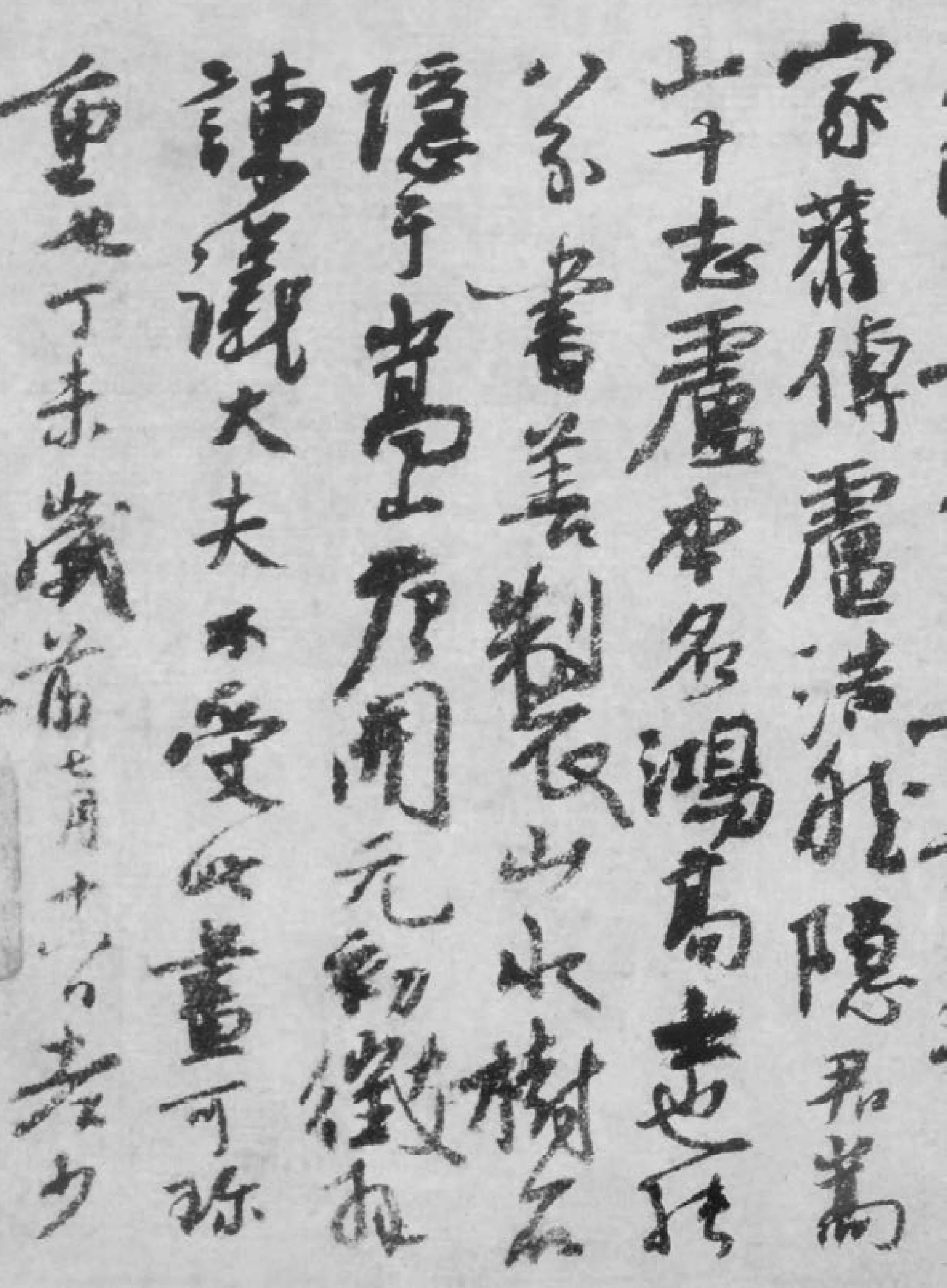

图三 杨凝式《神仙起居法》

图四 林逋《奉白帖》

宋初书法家李建中曾为其系念的杨凝式寺院题壁三访洛阳,其诗《题洛阳华严院杨少师书壁后》云:“山松倒涧雪霜干,屋壁麝煤风雨寒。我亦平生有书癖,一回入寺一回看”,表达了对杨氏书迹刻骨铭心、依恋不舍的钦慕之情。狂傲自诩、绝不轻易夸人的米芾在其《海岳名言》中由衷赞美杨书“天真浪漫”“横风斜雨、落纸云烟、淋漓快目”。苏轼也曾赞其“笔迹雄杰,有二王、颜柳之余,此真可谓书之豪杰,不为时世所汨没者”,在对晚唐五代丧乱之世出了个出类拔萃的杨凝式而大惑不解的同时,发出了由衷的赞叹。而黄庭坚则更加推崇杨书,以为当时洛阳僧壁杨凝式题字为旷世绝艺,不仅有“无一字不造微入妙”,堪与吴道子画并称“洛中二绝”之评,而且认为自东晋“二王”之后五百年书法超逸绝尘者,唯颜真卿和杨凝式二人,并对杨凝式有“散僧入圣”之喻。首倡以人品论书品并主张“多阅古人遗迹,求其用意,所得宜多”的欧阳修,即因“杨凝式以直言谏其父,其节见于艰危”而评判杨氏“能书”,以为其书“能存”。被苏轼赞为“入刀笔三昧”的李之仪有言:“凡书,精神为上,结密次之,位置又次之。杨少师度越前古,而一主于精神。”道出了杨书一变唐法、自创高格的趋向。

后世多以为杨凝式《韭花帖》的宽绰疏朗是林逋(图四)《奉白帖》章法之所本,并由此体现出高谢尘寰、不食人间烟火的林下之风。蔡襄《澄心堂纸帖》(图五)行间疏朗,结字遒媚,点画肯定,被认为与杨氏《韭花帖》相仿佛。康有为评黄庭坚的行书大字曾说:“宋人书以山谷为最,变化无端,深得《兰亭》三昧。至其神韵绝俗……则以篆笔为之,吾目之曰行篆,以配颜杨。”苏轼据说是“中岁喜学颜鲁公、杨风子书”,其行书“当在颜杨鸿雁行”“得笔意于杨风子”(《山谷题跋》)。王安石的笔墨师承据说被米芾当面点破为源出杨凝式。而对杨书有如此通透认知的米芾,集古为书,最善借鉴前贤,对杨凝式自然也是有过精研的过程和融会的功夫的。

上述相关赞誉和师承例证,充分说明有宋一代书坛名家无不受到五代杨凝式书法的孳乳和影响。经过晚唐颓衰和五代离乱,硕果仅存、食古能化的杨凝式无疑如唐宋之间的一座桥梁,贯通了前朝与后代的书脉,成为中国书法艺术发展史上承上启下的关键人物。

尚意书风始作俑者

如前所述,杨凝式如唐宋之间的一座桥梁,他的成功得益于对晋唐前贤的继承和发展,以变化和创新为后代书坛开风气之先。

书史载杨凝式生逢乱世,以智自完,博览经籍,富有文藻,以诗书寄情,好题壁抒怀。其寺院题壁诗云:“院似禅心静,花如觉性圆。自然知了义,争肯学神仙。”真是一派了然觉悟的形象!杨凝式为当时释门与道家所景仰,寺院多留白壁以供其题咏。杨氏这种以书艺言志达情、坦白心声和表现自我的书作,自然要将其情感和气质体现在其书作的用笔、结字和章法之中,自然也会在形式上不为流俗所囿、独行其是。难怪黄庭坚说:“由晋以来难得脱然都无风尘气似二王者,惟颜鲁公、杨少师仿佛大令(王羲之继承者王献之)。”黄更有诗云:“世人尽学《兰亭》面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子,下笔便到乌丝栏。”所谓“乌丝栏”者,借书写纸格喻范式法度也,黄此诗肯定了杨书不拘一格、创新出奇的书风,并将其与一代书圣王羲之相提并论。

杨凝式亦行亦楷的代表书作《韭花帖》,最见其超凡脱俗的风貌。人们因为珍爱此帖而将其与王羲之的《兰亭序》相类比,称之为“小兰亭”。其用笔将欧阳询的方紧内敛和颜真卿的疏宕外拓交织在一起,不仅有《梦奠帖》(图六)的感觉,更含《争座位帖》的风味,自然体现疏朗清新的风格,使人可以通过这种精微的笔致直窥其内心的感受,那种心摹古贤、神闲气定、从容不迫的创作心态和高古典雅、宁静致远的气质跃然纸上。从其结构上看,此作中欧体森严紧密的法度和颜体朴茂宽绰的气魄浑然一体,融会贯通;其时而别出心裁的字形处理(如“实”字上下的貌离神合)比起循规蹈矩的结体规范来,更能表现杨凝式独特的审美取向和大胆的形式突破。此作疏朗萧散、气势贯通的独特散点式章法亦反映了与上述风格相对应的静雅空灵、疏旷简远的风貌特征。而这些都使这篇短小的书札小品蕴含了更为丰富的内涵和高远的意境。

通过上面的例子,可以看到杨凝式作书已经不是仅仅以追摹既有范式作为自己的最大追求,而是将表达自我作为首要目的,其结果自然使其将更多的激情与能量倾注于对具有更大发挥空间的行草书体的求变和创新,并据此对前朝尚法书风有所突破,从而引导了北宋书法艺术的发展方向,可谓开宋人“尚意”书风之先河。

青出于蓝苏黄米蔡

众所周知,由魏晋南北朝至隋唐,中国书法基本完备了各种书体的范式,开启李唐门户者为“褚传羲制”的褚遂良,继之以造就盛唐典范的颜真卿,颜真卿在当时尚法主流中具有雄秀独出的特色。然而事实上,颜真卿的地位在晚唐五代尚有争议,其地位是在北宋得到加强的,因为苏黄米蔡等均不约而同地师法颜真卿,并最终使其成为宋人的典范,这反映出宋人对唐人正书规范的认同和对颜氏行草真谛的领悟。在这个过程中,五代杨凝式是个不可或缺的中介甚至实至名归的替身,这就难怪宋人将颜杨合称并誉。我以为,与其说宋人好颜杨,不如说颜杨的“变法出新意”,特别是杨凝式行书上追“二王”,一变唐法的奔放奇逸,更投宋人所好。

北宋因晚唐五代丧乱,学书人难得前朝法帖,所以有米芾耍赖抖机灵或花大本钱淘弄法帖的故事。在此期间,五代杨凝式如前所述即成为唐宋桥梁,因为其遗存书帖既有传承晋唐的“旷世绝艺”,也有“不衫不履”“加以纵逸”者;其数量虽然有限,但还是比前朝法帖更容易得到,更有其寺庙题壁墨迹可供时人现场观摩参校。值得庆幸的是,杨凝式独行其是,不为世俗所囿,且又追仿晋唐诸贤,雄逸是继,堪称神绝,终得北宋诸大家的青睐,并因此成为引领北宋书法发展走向的先导。

以可代表北宋书坛主流的“宋四家”为例。近人马宗霍《书林藻鉴》评价“宋四家”云:“综是四家,冠冕一代,要其独到,各有专胜:蔡胜在度,苏胜在趣,黄胜在韵,米胜在姿。”而这一结果,不能不说是得益于承上启下的杨凝式,他正是北宋适意书风勃兴的铺垫。

盛名之下的蔡襄,因其“学之精勤”(《墨庄漫录》),总算“体制方入格律”(《翰墨志》);而集古出新的米芾,“意足我自足,放笔一戏空”。我以为这两者是面对晋唐法度的两个极端,一端是谨守法度不越雷池一步,另一端则是极尽恣肆之能事,无法无天。他们身上均可见“十年挥素学临池”“笔端应解化龙飞”的杨凝式的身影。杨凝式行书对他们的影响不仅限于书体范式的接续传承,更在于博古通今、与时俱进的发蒙和启示。蔡襄行草《脚气帖》(图七)笔法精微,行笔流畅,既合于魏晋之韵,又呈现了一个恬淡雍容的自我;此外,蔡襄效法古人“散隶”,以散笔作草书,谓之“散草”或曰“飞草”,其自述书写感受是“但觉烟云龙蛇,随手运转,奔腾上下”。米颠处世乖谬,奇闻轶事多多;其书评书论态度执着、观点明确;其书作更是真行草诸体皆精,号称“刷字”,八面出锋,用“稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥”的笔法,虚实变幻、欹正相生、刚柔并济的章法,展现率意与个性,其行书《蜀素帖》(图八)为方家折服,号称“天下第八行书”。

图七 蔡襄《脚气帖》

图十 黄庭坚《松风阁诗卷》局部

当书法传统中任情适性的分支经过五代杨凝式的铺垫引导,在北宋演化为代表社会审美主流之时,天纵英才的苏东坡,以其过人的学养天分、坎坷传奇的生命历程和高远深广的情怀境界,注定要在此进程中发挥领袖作用。在宋四家中,苏轼的适意书风表现得最为突出,其自谓其书“自出新意,不践古人”“我书意造本无法,点画信手烦推求”。其存世名迹中尤以行书《黄州寒食诗帖》(图九)最为著名。此诗的苍凉凄怆和惆怅感伤尽融于书法的点画线条和结构篇章中,借鉴了包括自然超逸的杨凝式行书在内的古今先贤书法特色,融会贯通、化古为我、道法自然,实现了诗书情境合一的极致之境,我想这就是苏书的所谓“趣”。趣者,趋也,取也,怀抱寄托之取舍也,小到个人品位而大至生命境界。尚意苏书达到这个层次,可谓高标独树,前无古人!

黄山谷生平境遇愈老愈糟,而其书却愈老愈妙。其“字中有笔,如禅家句中有眼”,可见俯仰收放;其书中有韵,萧然出于绳墨之外,“自成一家始逼真”。黄所谓逼真者,就是接近古书真谛——“楷法欲如快马入阵,草法欲左规右矩,此古人妙处也”(《宋黄庭坚论书》)。当其风烛残年之时,愈臻化境,真正做到了书家“从心所欲而不逾矩”“心手双畅”之最高境界。如果说观黄庭坚其人,可以明白一个“悟”字,那么读黄庭坚其书,则可以了然一个“韵”字。有天下第九行书之誉的《松风阁诗帖》(图十),风神洒落,长波大撇,提顿起伏,一波三折,不减《兰亭序》风韵,直逼《祭侄稿》精神,堪称行书中的精品。在其后半段提到年前逝去的挚友苏轼时,黄书笔力顿显凝重而结字则更加倾侧,这里即传达出二人笃厚深情,此乃“尚意”书风的典范。据此,说黄氏是宋四家中艺术自觉意识最强烈者应不为过。康有为云:“宋人书以山谷为最,变化无端,深得《兰亭》三昧,致其神韵绝俗,出于《鹤鸣》而加新理,则以篆笔为之,吾目之曰行篆,以配颜杨焉。”

通过对“宋四家”书法成就的例说,可以得出一个结论:五代杨凝式对北宋书坛的影响,是北宋书坛从唐人尚法过渡到宋人尚意的关键;而苏黄米蔡都以行楷或行草擅长,其自然得益于杨凝式的行书。这种更易抒发情趣、宣泄情感的书体也向尚意书风为主流的北宋书坛提供了更广阔的纵横驰骋用武之地,并使孳乳于杨书的以“宋四家”为代表的北宋书坛取得了无愧古贤、超越自我、引领后代的卓越成就。