贝聿铭的“三城记”

文_余淼 图片_网络

贝聿铭的“三城记”

文_余淼 图片_网络

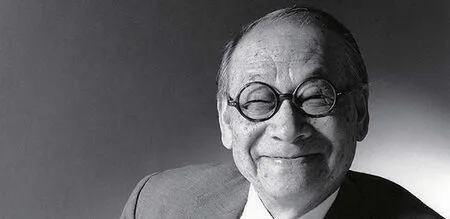

2017年4月26日是著名华人建筑师贝聿铭先生的百岁生日,这位与法国华人画家赵无极、美籍华人作曲家周文中,并称海外华人“艺术三宝”的世纪老人,被誉为“现代建筑的最后大师”。“聿铭”,光明之意,“让光线来做设计”也是贝聿铭的设计理念之一。从波士顿到多哈,从北京到香港,从巴黎到柏林……他的作品范围广泛,类型众多,其中有三座城市在贝老的建筑师生涯中留下了不一样的色彩。

音乐是流动的建筑,建筑是凝固的音乐。

波士顿的黑与白

有的城市对某些建筑师来说是心中的“缪斯”,如:高迪的巴塞罗那、扎哈·哈迪德的辛辛那提、安藤忠雄的大阪……

波士顿则属于贝聿铭,这是他的“第二故乡”,这座拥有贝聿铭建筑最多的城市,用一种坦诚的方式,记录了贝聿铭的人生黑与白,成功与失败,赞誉与诋毁。

1935年,17岁的贝聿铭离开上海远赴美国求学。最初就读于美国宾夕法尼亚州立大学建筑系,但那里以图画讲解古典建筑理论的教学方式令贝聿铭大失所望,于是转学去麻省理工。贝聿铭的绘画基础并不好,学院曾建议他重新考虑,但贝聿铭坚持自己的选择,且通过自修弥补了绘画的短板。贝聿铭这种坚持的性格在他未来多次建筑设计的跌宕起伏中起到了决定性的作用。

当时美国很多建筑学院,仍忠实于学院派风格,根基是古典作品和规律性,麻省理工也远不是建筑艺术的前沿。那一时期,法国的勒·柯布西耶正在发展“住宅是居住的机器”之理论,德国和荷兰的先锋派也逐渐摒弃新古典主义的建筑风格。1935年11月,贝聿铭在波士顿接待了前来造访的“男神”柯布西耶。他后来回忆道:“和柯布在一起的两天,可能是我建筑学习生涯中最重要的日子。”

贝聿铭从麻省理工毕业工作两年后,决定去哈佛设计学院继续深造。有“八卦”说道:贝聿铭所爱恋的对象卢爱玲也是他前往哈佛读书的重要原因。1942年卢爱玲成为了贝夫人。

在哈佛大学贝聿铭接触了建筑风格革新运动的领军人物之一格罗皮乌斯,他曾是德国包豪斯学派的先驱,纳粹上台后,他来到美国哈佛大学设计研究生院担任建筑系主任。格罗皮乌斯推崇对于结构绝对“诚实”的表达,反对一切附加装饰。他认为建筑学历史实际上是创造力的桎梏,因为学生往往慑于古希腊罗马或者文艺复兴时期佛罗伦萨的建筑精品,被捆绑住了手脚。从哈佛毕业后,贝聿铭选择了一条在当时看来争议颇大的决定:去房地产公司成为设计普通低成本住宅的建筑师。这被很多人视为对学术的背叛。他的Boss是威廉·齐肯多夫,这个名字在当年的纽约就是房产最热门的品牌。在齐肯多夫这里,贝聿铭学习了高端融资、城市规划、政府法规、同政商打交道的实用主义。实用主义风格也成为了贝聿铭设计生涯很重要的标签之一。

但齐肯多夫奢侈铺张的经营方式使得齐氏帝国逐渐衰败,贝聿铭决定自立门户,成立了自己的建筑事务所。

1959年,母校麻省理工给亟需证明的贝聿铭发出邀约,为地球科学中心设计一栋新教学楼。贝聿铭设计了一座高达21层的混凝土大楼,当时混凝土技术仍处在试验阶段,引起了业界的震惊。这也可以算作贝式建筑在波士顿的第一次正式亮相。

但第一次亮相在惊艳中又略显尴尬。这栋被称为“绿楼”的教学楼落成后,被波士顿居民评选为当年最美城市建筑。然而由于忽略风洞效应,大楼入口处的大门有时根本打不开。贝聿铭后来承认:“我是麻省理工毕业的,然而我居然不知道什么叫风洞效应!”

1961年,贝聿铭又承接了波士顿市政厅前广场,然而,贝聿铭设计的这个“广阔却无比荒芜”的广场,搭配上哈德·卡尔曼“宇宙飞船化石”般的市政厅,成为了之后几十年波士顿人的心病。挑剔的波士顿人并没有真正接受贝聿铭的风格和设计。

1963年,肯尼迪总统遇刺案震惊世界,贝聿铭却因此得到了一个享誉全球的机会。肯尼迪的妻子杰奎琳,计划建造一座图书馆纪念亡夫。以肯尼迪在美国受欢迎的疯狂程度,此项目吸引了众多高手,除贝聿铭,还有密斯和路易斯·康。最终杰奎琳选择了当时最没有名气最没有经验的贝聿铭。

贝聿铭温润如玉的作风,在这次竞标中起到了决定性的作用。杰奎琳首先拜访了当时名气最大的密斯,但他高傲冷淡,言语不屑,一直叼着雪茄,不紧不慢的态度几乎惹恼了杰奎琳,事后她表示永远不会再来这个鬼地方。而另一位大师路易斯·康,他的话语是出了名的晦涩难懂,且脸上有疤,衣着打扮也显得邋遢,杰奎琳被誉为最优雅的美国第一夫人,这种做派很难打动她。

最后所有的目光集中在了贝聿铭。他事先调查了杰奎琳的背景、喜好以及所厌恶的东西,重新布置了自己的事务所,摆放了许多杰奎琳喜欢的物件。在杰奎琳到来前,贝聿铭特意精心打扮了一番,绅士范十足,在见面会谈中,贝聿铭温文尔雅,他东方显赫家族的背景也带来了一丝中国式的神秘。他热情认真地给杰奎琳讲解自己的设计理念,就这样这位最有魅力的前第一夫人毫不犹豫地选择了贝聿铭。

为母校设计的“绿楼”是贝聿铭迈向大师的第一步

前美国第一夫人凯瑟琳尤其欣赏贝聿铭

杰奎琳本人解释这一选择时说:“这是个非常动情的决定……他满是自信,让我想起了杰克(约翰·肯尼迪的昵称)。他们是同一年出生的。我决定和他一起迈出大胆的一步。”

但这个全美关注的项目,居然耗时整整15年才竣工。贝聿铭的初稿一出,马上迎来了波士顿居民一波又一波的反对游行,人们认为这个建筑会破坏当地的社区风格。几经周折,1979年,在原是垃圾场的海滨,肯尼迪图书馆终于建成,贝聿铭以其大胆现代充满几何线条的设计征服了全美国,图书馆被认为是美国建筑界的最佳杰作。但这15年贝聿铭本人却被波士顿人民几乎磨空了对这个项目的热情,他说道:“我本来想做出一个独特的东西,来纪念肯尼迪总统,它本该成为一件伟大的作品。”

70年代中期,贝聿铭在波士顿遇到了他整个设计生涯的最低谷。贝聿铭接手汉考克大楼的设计项目。大楼出资人罗伯特·斯莱特只提出了一个要求:让竞争对手建造的保诚大厦相形见绌。

贝聿铭不负众望——汉考克大厦在其后许多年都保持了新英格兰地区最高建筑的称号。大厦位于波士顿历史核心区,旁边是圣三一教堂,为了不影响教堂的景观和采光,贝聿铭采用了极简主义的玻璃幕墙设计,使得晴天时大楼与蓝天白云融为一体,楼体同时清晰映照出一旁的教堂。

但就在施工期间,汉考克大楼出现严重的质量事故。1973年1月,波士顿刮起一股强风,大厦的玻璃幕墙纷纷脱落,幸好没造成人员伤亡。到1976年大厦正式启用时,工程延误了4年,费用由原来的8千万美元大幅增至1.6亿美元。

业主后来将玻璃制造商LOF和贝聿铭事务所告上了法庭,指责他们提供了“不够好并且完全不专业”的服务。LOF反诉业主诬陷,并控告贝聿铭事务所使用不良材料。贝聿铭则反诉LOF。各方争持不下,直至1981年终于达成和解,三方对官司内容均保密。

直到20世纪80年代,贝聿铭在波士顿美术馆西翼改造项目中获得波士顿人民的喜爱与尊重。当时美术馆设施老旧,赤字严重,游客稀少。贝聿铭还在读书时,常去这里,对情况了如指掌。他认为:美术馆必须是个精彩、吸引人的地方,可以让年轻人和家庭游客前来游玩。他将西翼打造成一个循环空间,游客们可以顺着一条道路完成游览。还加入了类似餐厅、咖啡厅、讲堂这样的公共空间,一扫美术馆原来沉闷的气氛。

建筑评论家简·凯曾说:“波士顿人热爱他们的这座二手城市:他们组团评论建筑,他们为了保存某些建筑举行集会,他们努力地维护、定义建筑或者组织与建筑相关的徒步路线……”

作为美国最古老的城市,波士顿是“五月花号”停靠的地方,曾是美国独立战争的风口浪尖,“波士顿倾茶事件”和“独立战争第一枪”都与这座城市有关,这里是美国精英的摇篮。在很长时间里它都标榜自己是美国最现代的城市——包括建筑风格方面。然而随着时间流逝,这一切变成了一种枷锁,历史在这个城市变得过于凝重,贝聿铭在这里试验的“现代主义”,难免遭受不断的质疑和反对。

肯尼迪图书馆耗时15年,也耗空了贝聿铭的热情,但也为他带来了巨大声誉

汉考克大楼带来的风波是贝聿铭设计生涯一个很大的坎

然而贝聿铭是了解波士顿的,他了解这个城市潜藏的野心与这里的人民骨子里的骄傲。他用宁折而不弯的东方品性,在这里树立起一栋栋褒贬不一却极具标志性的建筑。完成了自身通往大师之路的蜕变,也将波士顿贴上了贝式标签。

卢浮宫的金字塔入口已成为巴黎的地标建筑

东方智慧折服巴黎

巴黎,法兰西,高卢人这些词语组合在一起似乎就是两个字:高傲。

征服这里,如同征服了整个世界。贝聿铭亦是如此。

如果说,之前的贝聿铭更多是被美国人熟知,那么卢浮宫的改造计划,使贝聿铭的大名响彻整个世界。

贝聿铭能够在这里成功,离不开源自他血脉中所流淌的东方智慧:和而不同。

1981年,法国新任总统密特朗出台了卢浮宫的重建计划,这项计划与其说是为了修缮古迹不如说是密特朗的政治行动。密特朗打破了保守党23年统治,亟需一番新气象,而卢浮宫的重建就是其政治生涯一颗重要棋子。密特朗自然十分重视此次重建计划的任何环节,甚至亲自参与建筑师的选定。他邀请的全球知名的15位博物馆馆长参与讨论,其中有13位推荐了以设计公共建筑闻名的贝聿铭。

当密特朗找到贝聿铭并希望他能够参加卢浮宫重建计划的竞标时,贝聿铭却表示:“我已经老了,没有精力再为夺标去搞竞争。”

这令密特朗十分为难,在法国这样一个崇尚民主的国度,直接钦定将面临很大挑战。但密特朗已经认定贝聿铭就是最佳人选。

1983年,经过两年深思熟虑,密特朗把这决定正式对外发布。全法国沸腾了,这是法国唯一一次没有通过竞争就直接指定建筑师来设计的国家工程。人们不敢相信这会发生在法国,而且还是让一个美籍华裔设计师重建代表了法国的荣耀和民族自豪感的卢浮宫!

贝聿铭感到了前所未有的压力,他表示,我来自拥有古老文明的中国,一切的设计都会尊重法国的历史,并公布了以玻璃金字塔入口为代表的改建工程设计图。

但高傲的法国人根本不买账,玻璃金字塔的前卫设计激起了极大的反对浪潮。《费加罗日报》大斥:“绝对不能接受”。《法兰西晚报》声明,这对于神圣的卢浮宫,简直是个“残酷的暴行”。“巴黎不要金字塔”“交出卢浮宫”等口号喧嚣在整个法国,法国文化部长都讥讽为“一颗寒碜的砖石”。在野的保守党更是以此抨击执政党。

在这危急的时刻,贝聿铭用他的东方智慧不显不露地做着自己的努力。

他拜访前总统蓬皮杜的夫人,运用自己的卓越的交际能力说服了一众政要。他还说服了密特朗的政敌巴黎市长希拉克。希拉克公开支持重建方案,成为贝聿铭的盟友,这其中希拉克的“中国情结”估计加分不少。

贝聿铭“和而不同”的交际手段帮他挺过了最艰难的时期。

“你要想往新的一条路走,免不了很多人觉得很不大舒服。在现代做建筑应该现代主义,不能往后走,要往前走,唯一的办法就是往前走。”经过反复思考,贝聿铭依然相信自己的设计方案是最佳的:“不仅不会显得突兀,反而可以衬托卢浮宫的庄重与威严,并跟凯旋门与协和广场的方尖碑连成一体,为巴黎的中轴线锦上添花,在视线上尽可能不影响主体建筑。”

1989年,以玻璃为主体明亮璀璨的金字塔在卢浮宫落成,当真正的作品展示在民众眼前,舆论一改从前的批判风气,整个法国对这个现代张扬的玻璃金字塔赞赏有加。贝聿铭的金字塔是一个极简的几何图形,现代风格的高科技表现形式与历史影像及技术精品相比毫不逊色。

卢浮宫的金字塔成为了法国人的骄傲,人们对金字塔的狂热甚至远超埃菲尔铁塔。游客们宁肯在金字塔前排长队,也不愿意走其他入口进入卢浮宫。

贝聿铭靠着卢浮宫玻璃金字塔正式跻身世界建筑名流之列,美国建筑学会金奖、法国建筑学金奖,普利兹克奖……几乎拿到了一个建筑师能够获得的所有奖项。

由于贝聿铭为密特朗设计的惊世杰作,“卢浮宫效应”让其他国家首脑意识到了这位建筑大师能够带来的轰动效应。德国总理赫尔穆特·科尔希望贝聿铭在柏林设计一座博物馆,卢森堡政府也想以一座贝氏美术馆为自己的国家增光添彩。

贝聿铭征服了世界!

晓看红湿处,最忆是苏州

当我一无所知,外界就更具有魅力。当我回归内心,那时的初衷才是唯一。让一切回到梦开始的地方——苏州,贝聿铭设计的源头就在这水乡之中。江南摇曳的小舟、烟雨蒙蒙的清晨,鸡头米的美味也许会时常出现在百岁贝老的梦中。贝聿铭强调自己是西方建筑师,同时认为中国文化对他的设计影响至深。“我深爱中国优美的诗词、绘画、园林,那是我设计灵感之源泉。”

“我最感兴趣的,一直是公共项目。而我认为最好的公共项目,就是博物馆。因为它是一切事物的总结。博物馆一直都是我的主题,不断提醒着我,艺术、历史和建筑确实是合为一体,密不可分的。"

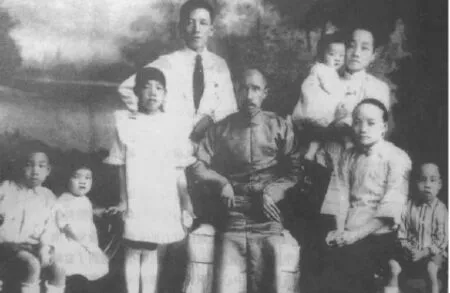

贝氏家族在狮子林合影,左一为贝聿铭

贝聿铭的家族是江浙一带的传奇家族,富甲一方,诞生了理财高手贝理泰、颜料大王贝润生、金融巨子贝祖诒……

生于广州的贝聿铭童年的记忆更多留在了苏州四大名园之一的狮子林。狮子林由贝聿铭的叔公贝润生以80万银元购得并花了7年时间重装,解放后捐给国家。

他始终表示:“我一直知道我从哪里来。贝家在苏州已经六百年了,我与苏州是有感情的。”贝聿铭还曾这样说:“他们问我是哪里人,我总说我是苏州人。”

对于中国园林式的各种设计,贝聿铭一直念念不忘。光影在石头的缝隙和窟窿中肆意穿梭,假山中的山洞、石桥、池塘和瀑布带来无穷的幻想。儿时在苏州的经历让他发现了人与自然共存的道理:“人以创意为自然添色,而自然也激发人的创作灵感。我的作品也体现了这一精神。”

当贝聿铭决定再次回到家乡苏州,将苏州博物馆新馆的设计作为封山之作时,也许就是为了给自己的设计生涯画下一个圆满的句号。

“我希望苏州博物馆新馆建筑能走一条真正的‘中、苏、新’之路,三者缺一不可。” 这是贝聿铭对于苏州博物馆新馆的设计理念。

深灰色石材的屋项和白墙相配,给予粉墙黛瓦的江南建筑新的诠释。整体配色素雅、高贵,采用了一种与贝聿铭以往作品不同的、用一种低调的方式来展现自己的美。雨后,灰色的线条则变成深邃的黑色,如同中国画中浓重的笔墨,描绘着朦胧的江南烟雨。

贝聿铭的封山之作留给了内心深处的家乡——苏州

现代的几何造型错落有致与传统苏州园林的精巧融为一体。以壁为纸,以石为绘,古典园林元素基础上精心打造出的创意山水园:铺满鹅卵石的池塘、片石假山、直曲小桥、八角凉亭、竹林……既不同于苏州传统园林,又不脱离中国人文气息和神韵。在这里贝氏“用光线做设计”的理念发挥到极致。这座现代式博物馆与周边的拙政园、狮子林等旧园林结合得浑然一体。苏州园林的窗户总会被赋予不一样的意义:“窗户在东西方文化中的含义是不一样的。在西方窗户放进新鲜的空气和阳光,但在东方,窗户要框出一幅画。”贝聿铭将自己对家乡的情感融入到建筑的每一个细节,情为主,景是客,情景交融,相辅相生,让游客感叹道:“怎么拍都是美的。”

百岁贝聿铭以建材为纸、以光影为笔,在现代主义建筑史中折射出非凡的光辉。他不属于任何建筑流派,他认为,建筑应该是真正的生活。世界各地的气候、历史、人文和生活各不相同,而这些因素应该是建筑表现得很重要的一部分,世界各地的人原本就很不一样。

这种风格同贝聿铭成长经历息息相关。在美国的40年里,他喝红酒、吃西餐,也读《论语》《老子》《孙子兵法》。他在东西方两股文明力量之间游走,事务所合伙人亨利·考伯称他为“文化意义上的男扮女装者”。游走经历让他学会用眼睛去看,去世界各地旅行,了解、学习不同的历史文化。不同国家、民族因文化的不同,导致建筑哲学理念有所不同。但贝聿铭在他的建筑设计中却总能将区域文化和艺术形态完美结合,这是因为他十分注重设计对象在文化中的“归根”。由此贝聿铭先生的设计作品贯穿了整个现代建筑史,并将一直存活到未来。在他心中并存着两个世界,又被两个世界所需要。