亨利·米肖与中国文化

文_张喁 图片_网络

亨利·米肖与中国文化

文_张喁 图片_网络

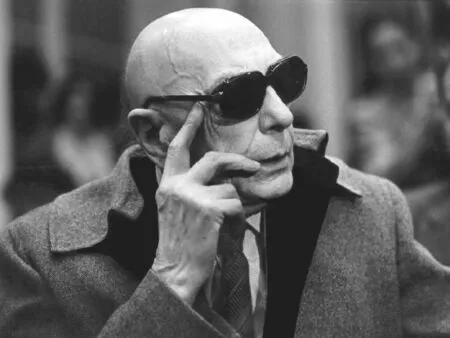

亨利·米肖

《我从遥远的国度给你写信》,这样的篇名,放在今天的微信公众号上,应该没有人觉得是标题党,并不能激起很多读者的好奇和兴趣。

但它是法国诗人亨利•米肖(1899—1984)脍炙人口的名篇。亨利•米肖一生是个浪游者,所谓“遥远的国度”,并没有说明是曾经游历的南美洲、印度、中国或日本,因为米肖的诗作以晦涩著称。

米肖的晦涩具体表现为:一段时期的文字暴虐与受虐,一段时期的向往寂静,以柔克刚的弱者角度,重设想轻演示的反西方思维。

仅仅“从遥远的国度给你写信”以及晦涩,远不能成就亨利•米肖20世纪法国最重要诗人的名声。《我从遥远的国度给你写信》,突破了在今天看来已经无奇的标题,展现了诗人伟大的神经、超凡的智力和奇幻的想象。更重要的一点,在西方的文学传统中,异国情调并不罕见,在20世纪及以前,在“欧洲中心”之外,大部分地球和它的原住民,对于“文明的”欧洲读者而言,都呈现出氤氲和陌生的异域魅力,以及这魅力之后的野蛮和危险性。这种异国情调相当主流,因为它是“欧洲中心论”的,呈现的是欧洲的视角,“文明”的价值观。

亨利•米肖在“遥远的国度”中,将自己设身处于远离欧洲和西方主流文明的地方,那地方亦真亦幻,夹杂着自己的亲身游历和脑中幻想,最重要的,诗中的自己也不再是“自己”,口吻是一位柔弱的女性,代表着东方道家文化的“阴”,而诗中的“你”,则寓意欧洲中心的“阳”——一阴一阳谓之道,这才是亨利•米肖的杀手锏。

更甚于此的著作《一个野蛮人在亚洲》,是诗人1930年后游历亚洲后,直截了当地将自己的“欧洲文明”身份和亚洲表面晦暗的现实颠倒过来,不仅是对西方文明的反思,而是宁愿矫枉过正,用彻底扭转的视角看东西方文明的巨大差异。

在诗人最喜欢的印度和中国,青年米肖眼中并没有这里的政治、经济,连市井生活和风土人情似乎也提不起他的兴趣。或许为这一次冥冥中注定的游历,诗人已经准备了很多年,以便摆脱欧洲文明世界直接摘取重点的“政治、经济、风土”眼光。而且从诗人早年的成长经历而言,现代文明的印记在他身上留下的是累累的伤痕,而博览群书的诗人早年热衷的,是西方神秘主义大师们的作品。因此,诗人关注的是东方的文化和精神特征。在北京的街头,他驻足几个小时,看起来是在逛街,实际上街上的现实中最引起他的注意的,是迎风招展的写有汉字的店招布幡,诗人就这么饶有兴致地入定了。

并不是随便哪里的天涯海角在诗人这里都有这样的待遇,在游历亚洲之前,青年米肖是个水手,去过巴拿马,去过南美洲,并留下诗作《厄瓜多尔》,其中充满厌倦、疲乏,用最准确的中国字来形容,是“殆”。在顺亚马逊河而下至出海口之后,诗人写道:“亚马逊河在哪?我看不见”。

而在印度和中国,诗人第一次发现,“在这个地球上还存在着符合人类本质的民族”,评论家在评论《一个野蛮人在亚洲》时说:“在南美洲,米肖所问的是:我在这儿干啥;在亚洲,他的问题是:他们在做什么。”

上世纪30年代北京店招上的汉字

米肖在中国一共呆了三四个月,路线历经广东、香港、澳门直至北京。“旅途中,我读书、观察、学习、思考、沉思,一无倦怠。即便在酷热天,仍怀有一种宁静。于道相合,融于一切。”他在北京的时间最长,沉下心来观察老子的哲学在生活中的体现,就是中国人的思维言行方式,比如在描写中国的社会动荡时,不同于别的西方人:“农民、小贩多次被抢,一而再,再而三。然而即使被抢了10次,他还是有耐心。生命和财产得不到保护,在西方人眼里,这种不安定感难以忍受,令人焦虑,中国人却善于巧妙地周旋。”再者,百姓为了谋生,有着一些方寸之间施展智慧的技巧,这也没能逃过米肖的眼睛:“挑夫、小贩表现了平衡的智慧:一头是冒着热气的锅与炉,一头是罐与碟,间或加一个入睡的小孩。这需要何等的灵巧啊!”“中国人是天生的能工巧匠,不巧做不了中国人。”“中国人即便吃饭也刻意追求相当的功夫,因为中国人完全可以像其他民族一样发明刀叉,只是使用刀叉不需要什么技巧,中国人不屑为之。”

并不是只有盲目无脑、为在本国哗众取宠的赞美,米肖也从长城看到了中国闭关自守的文化心态,诗人还深切地感受到了中国人的压抑:“中国人好像从未松弛过。他们谨小慎微,处处设防,很可能会丧失笑的能力。由于长期的压抑、隐藏、绞尽脑汁,中国人不再会笑,多么可怕的沉疴啊。”

在30年代的北京,米肖成为了京剧戏迷和梅兰芳的粉丝。他看得相当认真,看出了门道:“没听过梅兰芳唱戏的人,不知道什么是温柔,那撕心的,令人销魂的温柔;也不知道什么是眼泪的滋味,什么是优雅精细的痛苦。”

和别的走马观花不同,中国之行对亨利•米肖的写作生命终身有效。中国戏曲对米肖的诗学追求启发最大,触类旁通、举一反三的戏曲特色,启发了米肖旁敲侧击、少着文字但多得风流的“间接笔法”和“断续写作”,这正是中国艺术精神区别于西方艺术传统的关键点:“西方人把什么都演出来了,一切都摆在台上,应有尽有,无一欠缺,甚至透窗可见的外景;中国人只随剧情需要,摆置可以象征平原、树之类的东西,手搭凉棚,向远一眺,便可生动展示远景。他们能比我们表现更多的景物。”

从此,米肖终身练习道家精功,持之以恒,直至逝世。他离群索居,深居简出,淡泊名利不领奖,不上媒体不拍照,甚至从不以为自己是什么诗人。他的住处四壁空空,只有一张床,一个衣柜,一个书桌,几把椅子,成为后世西方“断舍离”模仿的范本。

一种文化应当耻于沦为噱头,米肖从道家文化中寻求的是真功夫:“从前,我易怒。现在我踏上了一条新路:在桌上放上苹果,然后,进入其中,何等安宁!这事看起来简单,我却摸索了20年。”

40年代中期,米肖开始在诗中说禅:“请让学者远离我,喝师说,他知识的棺木限制了他的理性。”这里所写的喝师,是中国禅宗临济宗的棒喝。米肖升入禅宗新境界的重要途径是解除对立,在悖论中觅求真理:“他冷于不冷,热于不热,不渴而饮,无水但并非无浪的海,没有纤维素却挺拔的树。”

解除对立、融为一体的修为,对从小对西方文化感到幻灭的米肖来说是一种解脱,这种解脱不是彻底的逃避,而是帮助他重新摆正了自己在本位文化中的位置。在晚年的《米肖自略传》中,米肖自论从东方悟道之后,不再是简单的抗拒:“渐渐放弃抗拒欧洲文化之念,开始从中汲取养料。”这就如同米肖从东方喜好月亮所发现的精神,诚然,月亮代表着阴,如果你逃避灼目的太阳,自会在阴柔的月亮身上寻求到舒适的慰藉,但是月亮反射的,仍然是太阳发射出的光芒。

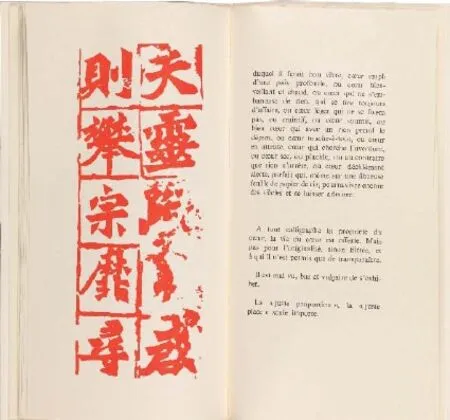

体认东方文化并不可能一蹴而就,五六十年代,米肖开始借助致幻类药物悟道和写作,这是一段深不见底的神经漫游。幸而,米肖从未远离中国文化,1971年,米肖为张龙颜著《中国书法》做了一篇长序,后来序文以单行本出版,名为《中国会意文字》。米肖对中国文字充满了热爱和遐想,因为西方拼音文字体系,文字符号和所指向的事物之间,即名和实之间,并无必然性等可以看见的视觉规律,这就让诗人的母语写作,似乎必须借助一双无情的别人的双手。米肖想要从中突破出来,虽然他并没有系统学过中文,但他深入研究了中国文字名与实之间的亲密关系,窥见了“字与物的原始神圣联系”,领悟了“人与原始会晤的惊喜”。

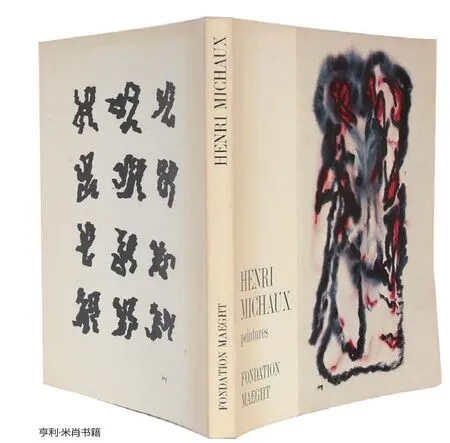

米肖不仅在诗学上追求东方智慧,他本人还是一位画家,更是在视觉形象表达上,直接采用大量东方元素,以期东西方艺术的融合。

米肖在法国主流文化圈中离群索居,但对中国人总是一无保留。初到法国的中国画家赵无极,正是因为其八幅充满水墨意象的石版画引起了亨利•米肖的注意,并且为每一幅画都配了一首诗,从而进入西方主流艺术圈的视野,重要的是以东方的背景和姿态:“米肖的话使我彻底安心,而且表达出了我模糊的感觉,只因为我曾经一心要摆脱中国传统,所以并未在意这种感觉。与米肖的相遇,对我具有决定性的意义!”

亨利·米肖著作与中国书法

亨利·米肖书籍

亨利•米肖作品选

杜青钢译

《迷惑》

我失去的女友,一直住在巴黎。行走,欢笑。我期待,迟早一天,她母亲找到我说:“先生,不知道她怎么了。又没啥异常现象,这个月,又瘦了4公斤。”

女友体重55公斤时,她母亲再次找上门,摆出一幅居高临下的样子,好像我是个不起眼的小人物,稍后,又来找我,对我说:“先生,女儿只剩25公斤了,你能否帮点忙。”一个月后:“先生,只有24公斤了。事情很严重。”

我说:“24……公斤,等她只有19公斤时,再来吧!”

果然来了,声称14,其实有17公斤,据说,瘦到14公斤,女人的命就没了,一着急,她提前来了。

“先生,她要死了。她对你就那么无足轻重?”

“太太,别怕。她不会消失的,我不能结束她的生命,即使只剩两公斤,她还会活下去。”

《趋于宁静》

拒不接受世界的人,不会在世界上建屋。冷而不知其冷,热而不觉其热。砍伐白桦,一无举动,然而,桦树一一倒下,他呢,领取相应的报酬,或者,遭到一顿痛打,有如一份无意义的馈赠,随后,若无其事地离去。

喝水,并不因为渴,钻进岩石而不感到疼痛。

腿让卡车压断了,他神色依旧,仍然梦想和平、宁静和平安,难以得到、更难保持的平安,想着平安。

不出门,能知天下事,他对海了如指掌。海就在他身下,无水的海,但并非无浪,一望无垠的浪。他熟悉河流,穿过他身体的河流,无水而宽广,水面上,常常掀起猝不及防的巨浪。

无风的狂飙在他心中肆虐。属于他的,惟有大地的宁静,公路、车辆、羊群遍布全身。没有纤维素却坚硬挺拔的树在他心中结出了一个硕大的苦果。

伫立一边,赴约,每每只有他一人。从未握住别人的手,心咬诱饵,思念平安,缠人的混账平安,他的平安,人常说的高于平安的平安。

《一个野蛮人在中国》(节选)

在北京我才认识了柳树,不是垂柳,而是普通的柳树,树身略微倾侧,典型的中国树木。

柳树总是有点像回避什么似的。它的枝叶捉摸无定,它的动作宛如骇浪进集。在它身上更多的是人们看不到的、它没有显示出来的东西。这是一种最不善于自我炫耀的树。虽然它老在战栗(可不像桦树和白杨那样生硬而惶惑不安的战栗),但既不傲岸,也不阿附,它永远划行着,回荡着,迎风独立,仿佛游鱼在湍急的河流中间翻腾、嬉戏。

柳树一点一点陶冶你,每天早晨都在教育你。但是使你惊愕不止的是,经过一番巨大的摇撼之后,它歇息了,于是每当人们打开窗户时,都不能不想哭泣。