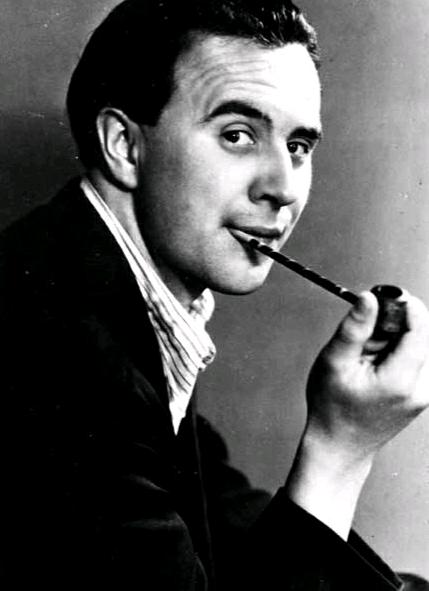

沃尔夫冈·波尔歇特的生平和作品

胡越

沃尔夫冈·波尔歇特是德国战后“废墟文学”的代表作家之一。他于1921年5月20日出生于汉堡,父亲是一所公立学校的教师,母亲是一位受人尊敬的乡土诗人。十五岁时,他创作的诗歌就被刊登在《汉堡报》上。然而这些诗歌并不能真正体现波尔歇特的原创性,它们在很大程度上是模仿荷尔德林、里尔克以及后来被排斥的表现主义作家的作品。1938年上完七年级后波尔歇特因为成绩不佳不得不离开理科中学。他当时的理想是成为一名演员,而父母则希望他做一个书店营业员。于是1939年4月1日他按照父母的意愿在一个书店当起了学徒,与此同时他自己暗中参加演员培训的课程。1940年他成功通过了国家戏剧院委员会的能力审查,从而获得了在吕内堡的川舞台剧团演出的机会。这短短的几个月对他了解自身和戏剧的关系有着非常重大的意义。5月波尔歇特所在的巡回演出剧团被派往比利时,同时他接到了征召入伍的命令。6月中旬他离开剧团,加入了军队。在训练结束之后,他随即被派往东部前线作战。其间他经历了三次审判。第一次是在1942年,波尔歇特在战斗中因为左手受伤而失掉了中指,有人怀疑这是他为了逃避军事任务而故意做出的自残行为,从而将他告发。在宣判无罪之后,他不久又再次被人告发,原因是他发表了“危害国家”的言论。第三次是在1944年9月,他因为讲述政治笑话而以“瓦解军心”罪被判以九个月的监禁。1945年春季他被法国士兵俘虏,但是后来得以成功逃跑并终于在5月10日回到了家乡汉堡。那时的波尔歇特已经是疾病缠身。由于战争期间治疗的延误,他的病情恶化得很快。到了1945年底他已经不得不卧病在床。在医院的病床上,他重新拿起笔开始了写作工作。1946年1月21日,他创作出了短篇小说“Die Hundeblume”。这时的他完全放弃了以前任何形式的模仿,而是创造出自己独有的写作风格和一种新的语言风格。到1946年底为止他总共创作出24部散文作品并出版了诗歌总集“Laterne, Nacht und Sterne”。1947年他又在短短的八天之内完成了戏剧“Drau·en vor der Tür”的创作。这部戏剧在2月13日作为广播剧公演并取得了前所未有的巨大的成功,使波尔歇特顿时名声鹊起。在文学创作事业一帆风顺的同时,波尔歇特的病情却在日益恶化。1947年他在母亲的陪同下前往瑞士疗养,但他的健康状况仍不见丝毫起色,病情反而继续加重。1947年11月20日波尔歇特逝世,他的骨灰于1948年被运送到了汉堡。

在他短暂的26年的人生中,波尔歇特遭受了种种的不幸:东部前线上痛苦的战争生活,战争期间被当作政治囚犯的拘禁以及后来长期病痛的折磨。作为一个“二战”的受害者,他的这些经历使他更多地认识到人类生存艰辛的一面,从而也为他日后的写作积累了丰富的素材。

在他众多的作品中“,Das Brot(”《面包》) 写于1947年,属于波尔歇特最后创作的几篇短篇小说之一。和他其他的作品名相比,这篇小说的标题显得过于简练。它言简意赅,既不会让人觉得难以捉摸,也丝毫不带有挑衅的色彩,以至于读者根本无法事先推测出小说大概的内容。

作者在这篇小说中呈现给读者的也是发生在家庭中的日常情景。妻子半夜醒来发现丈夫不在身旁,原来他因为饥饿难耐,偷偷地跑到厨房切下了一块面包充饥。然而在妻子面前,他用充满破绽的借口企图隐瞒自己的行为。体恤的妻子虽然知道真相,却没有当场揭穿他的谎言,而且在第二天的晚上还把自己的一片面包分给了丈夫。

故事的情节初看起来十分简单平常,甚至会给人一种内容贫乏的感觉。除了小说中提及到的房内的几个地点,例如卧室和厨房,读者很难在其他地方找到关于环境的描述。但是就是从这少量的几个暗示性的词语:Korridor(过道),Fliesen(面砖),房子的轮廓就已经被大概勾勒出来。读者不难想象,这对夫妻居住在某个大城市的一间低廉的,并不宽敞的出租房子内。与此类似的,作者在小说中也并没有明确地给出故事发生的具体的历史时期,文中也没有出现诸如“Lebensmittelkarten”(“食品卡”),“Kohlenzuteilung”(“煤炭配给”)或者“Stromsperre”(“限制用电”)一类的字眼。尽管如此,从字里行间中,我们读者还是能清楚地感觉到故事发生的时间是在“二战”后:由于物资困乏导致的极度的饥饿,丈夫偷吃了一片面包,而在妻子发现后却极力地隐瞒自己的行为。

小说中令人震惊之处在于,这种欺骗行为并不是随意地发生在两个关系普通的人之间,而是一个丈夫欺骗了与之共同生活了39年之久的妻子。这种情节的安排从另一方面也更加反映出战后人们生存的窘困和求生的欲望——在生死考验面前,即使面对自己最亲的人,人们出于求生的本能也还是不惜做出违背良心和常理的事情。战争给人们带来的危机在这篇小说中通过夫妻间出现的危机被很巧妙地表现出来。长年的夫妻关系突然有一天由于一件日常琐事,由于丈夫的一个谎言和借口被彻底破坏了。然而文中出现的这种夫妻间的危机并没有最终演化为夫妻间的争吵,它甚至都没有在彼此之间挑明,而是仅仅埋藏于妻子内心深处。面对丈夫的欺骗,妻子感到了前所未有的无助和失望。可是为了顾及丈夫的感受,她还是没有当场揭穿他的谎言,反而尽可能帮他“掩饰”。在第二天的晚上,她甚至从自己的份额中分了一片面包给她的丈夫。为了不让丈夫难堪,这一次,她自己说了一个谎:“Abends vertrag ich das Brot nicht gut. I· man . I· man. ”(“晚上我吃面包不好消化。你吃吧。你吃吧。”)

与自私的丈夫相比,妻子的形象在这篇小说中无疑是高大的。小说在展示丈夫暴露弱点的同时,反衬的却是妻子人格的崇高,或者更准确地说是一种母性般善良的爱和理解。由此我们可以认为,妻子是这篇小说中的核心人物。从小说的一开始,所有的情节都围绕她展开。她从黑暗的背景中出场,打开了照明的灯。这盏“灯”不仅使丈夫的丑陋面目暴露无遗,同时也使他面对妻子的諒解感到无地自容。另外从作者的叙述方式中,也可以清晰地看出小说中妻子的主人公地位。在主句和从句中,“Sie” (“她”)作为主语总共出现了35次。与之相比,“Er”(“他”)作为主语出现的次数就少得多。

这篇小说的一个中心词语是“entbl……ung”(“暴露”) 。为此作者有意将情节安排在凌晨两点半,既不是半夜,也不是黎明或是黄昏,而是深夜——一个似乎看不见希望,没有出路,充满孤寂的时刻。就是在这样一个万籁俱静的夜晚,在灯光强烈的对比之下,人的弱点被彻彻底底地暴露出来,原本隐藏起来的人性的阴暗面和自我保存的动机也仿佛在这一瞬间展露无遗。这一刻妻子和丈夫在外表上也几乎是毫无修饰地暴露于彼此面前:光脚,穿着睡衣。在这种“暴露”之下,妻子和丈夫也比平时更加清楚地看清了彼此。

此外值得一提的还有这篇小说的语言特点。文中的前两段均以波尔歇特写作时擅长的不连贯的,具有抑扬格特点的语言节奏开始:短小的排比句结构,简短的主句和一字句。从第二段开始,作者才在句首使用了一些连词。尤其引人注意的是“Und”(并且)的三次运用:“Und auf der Decke lagen Brotkrümel. Und das Messer lag da. Und sie sah von dem Teller weg.”(在桌布上也有面包屑。刀也摆在那里。她把视线从盘子移开。)这三个 “Und”的运用增强了语言的表达效果,更加体现出妻子在见到这种情景后感到的惊讶。

通观全文,为了描绘出当时那种饥寒交迫的情景,作者避免了去使用繁复的语言。全篇文章中几乎没有出现令人印象特别深刻的词汇,只有几个必要的形容词。但是正是从这些极其“贫乏”的语言中,我们读者能真切地体会到小说中人物内心的无望。