不同频率电针治疗脑卒中后偏身感觉障碍疗效观察

滕秀英,王晨燃

(黑龙江中医药大学,哈尔滨市 150040)

不同频率电针治疗脑卒中后偏身感觉障碍疗效观察

滕秀英,王晨燃

(黑龙江中医药大学,哈尔滨市 150040)

目的观察不同频率电针治疗脑卒中后偏身感觉障碍的临床疗效。方法将60例脑卒中后偏身感觉障碍患者随机分为治疗组和对照组,每组30例。两组均采用电针治疗且取穴相同,治疗组电针频率为100 Hz,对照组为1 Hz。治疗30d后观察两组临床疗效。结果治疗组总有效率和愈显率分别为93.3%和80.0%,对照组分别为86.0%和43.3%,两组总有效率比较差异具有统计学意义(P>0.05),两组愈显率比较差异具有统计学意义(P<0.05)。两组治疗后肢体感觉障碍积分与同组治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.01)。治疗组治疗后肢体感觉障碍积分与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论电针是一种治疗脑卒中后偏身感觉障碍的有效方法,其中高频电针治疗比低频电针治疗效果更明显。

针刺疗法;中风后遗症;偏身感觉障碍;电针;头针;电针频率

偏身感觉障碍是脑卒中后常见的症状,也是治疗的难点。报道显示,脑卒中患者约有65%出现不同程度和不同类型的感觉障碍,其中偏身感觉障碍约占50%[1-2]。依据感觉障碍的症状,可分为两大类,一类是刺激性症状,包括感觉疼痛、感觉过敏、感觉倒错、感觉异常、感觉过度;一类是抑制性症状,包括感觉缺失或感觉减退。感觉障碍对躯体运动、协调、平衡等有显著影响[3],严重影响患者的康复和生活质量,给患者带来很大的痛苦。

研究发现,针灸对脑卒中后感觉障碍的治疗有明显疗效,而电针具有操作简便、节省人力、加强针灸疗效、使用安全等特点,已被国内外医者广泛应用,然而近年来对治疗感觉障碍的研究多为针刺方法与穴位的探索,对于治疗感觉障碍的最佳频率的选用尚不明确。因此,本研究拟进一步观察不同频率电针刺激对其临床疗效的影响,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

60例脑卒中后偏身感觉障碍患者均为2015年5月至2016年5月黑龙江中医药大学第二附属医院康复科二病房或门诊的患者,按就诊先后顺序采用查随机数字表法将患者随机分为治疗组和对照组,每组30例。治疗组中男17例,女13例;年龄最小42岁,最大70岁,平均(58±8)岁;病程最短 1d,最长 14d,平均(9.56±4.72)d。对照组中男16例,女14例;年龄最小44岁,最大69岁,平均(58±7)岁;病程最短1d,最长14d,平均(9.84±4.65)d。两组患者性别、年龄及病程比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

采用1995年中华医学会第4届全国脑血管病学术会议修订的《各类脑血管疾病诊断要点》[4]。

1.2.2 中医诊断标准

采用国家中医药管理局脑病急症协作组起草制订的《中风病诊断疗效评定标准》(试行)[5]。

1.3 纳入标准

①符合中医诊断中风病和西医诊断脑血管病患者;②经头部CT或MRI确诊为缺血性脑梗死或脑出血;③年龄为40~70岁;④伴有不同程度肢体感觉障碍(发病前均无肢体感觉障碍),肢体感觉评测积分≤35分;⑤患者意识清楚、精神正常,对检查有表达能力;⑥患者能够接受并配合针刺治疗,病程在14d内;⑦签署知情同意书。

2 治疗方法

取头针感觉区[6]和患者患侧的穴位,其中上肢取肩髃、曲池、手三里、外关、合谷;下肢取髀关、血海、三阴交、悬钟。常规消毒后,采用0.30mm×40mm毫针进行针刺,得气后取肩髃(正极)和曲池(负极)、手三里(正极)和外关(负极)、髀关(正极)和血海(负极)、阳陵泉(正极)和悬钟(负极)接 KWD-808Ⅰ型脉冲针灸治疗仪,采用连续波,治疗组电针频率为100 Hz,对照组为1 Hz,留针30min。两组均每日1次,连续30d。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 肢体感觉障碍积分

两组治疗前后分别采用改进 Fugl-Meyer及Lindmark评价法[7-8]记录肢体感觉障碍积分。该积分最高42分,最低0分(单侧肢体),其中浅感觉(触、痛、温觉)最高积分20分,最低0分;皮层觉(两点辨别觉、实体觉)最高积分6分,最低0分;本体觉(运动觉、位置觉)最高积分16分,最低0分。

3.1.2 感觉障碍程度分级

患者自述肢体感觉障碍的程度(包括浅感觉、皮层觉、本体觉)为辅助指标。重度为0~15分,中度为16~25分,轻度为26~35分。积分>35分的患者,不纳入观察范围,以避免出现主客观原因造成的积分误差,对临床观察的客观性造成影响。

3.1.3 注意事项

在对患者进行检查和评定时要注意患者意识和精神正常,确定患者能够配合检查并表达清楚;为防止暗示,患者应闭目检查;应控制好检查的时间,最佳时间不超过15min,避免患者疲劳而出现误差,如果1次不能肯定,则下次再查;注意客观条件并根据主观反应进行综合分析。

3.2 疗效标准

痊愈:治疗后积分较治疗前提高≥25分,治疗后总积分≥40分;若为单项感觉障碍,要求治疗后积分到达其最高积分90%以上(含90%);同时患者自述症状消失,与健肢比较无明显差异。

显效:治疗后积分较治疗前提高≥15分,但总积分<40分;若为单项感觉障碍,要求治疗后积分到达其最高积分70%以上(含70%);同时患者自述症状较治疗前明显好转。

有效:治疗后总积分较治疗前提高≥5分;若为单项感觉障碍,要求治疗后其积分到达最高积分50%以上(含50%);同时患者自述症状较治疗前有一定的减轻。

无效:治疗后总积分较治疗前提高<5分;若为单项感觉障碍,治疗后其积分不到最高积分50%;同时患者自述症状与治疗前相比无明显改变。

此外,当积分与患者自述症状的程度不符时,以患者自述症状的改善程度为准。

3.3 统计学方法

所有数据采用SPSS17.0软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示,采用t检验;计数资料采用卡方检验;等级资料采用秩和检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

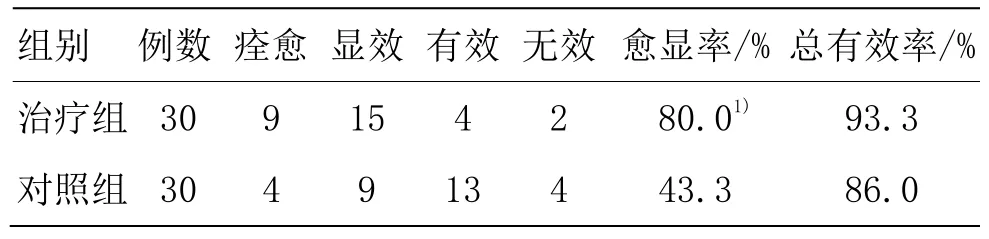

3.4 治疗结果

3.4.1 两组临床疗效比较

由1表可见,治疗组总有效率和愈显率分别为93.3%和80.0%,对照组分别为86.0%和43.3%,两组愈显率比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较 (例)

3.4.2 两组治疗前后肢体感觉障碍积分比较

由表2可见,两组患者治疗前肢体感觉障碍积分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后肢体感觉障碍积分与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.01)。治疗组治疗后肢体感觉障碍积分与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗前后肢体感觉障碍积分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后肢体感觉障碍积分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.01;与对照组比较2)P<0.05

?

4 讨论

中医学认为,脑卒中后偏身感觉障碍是由于机体卫气营血运行不利,邪阻经络而导致的,如《灵枢·刺节真邪》:“虚邪偏客于身半,其入深,内居营卫,营卫稍衰则真气去,邪气独留,发为偏枯。”《素问·逆调论》:“营气虚则不仁,卫气虚则不用,营卫俱虚而不仁且不用。”《素问·风论》:“卫气有所凝而不行,故其肉不仁也。”清代黄元御《四圣心源中风根原》:“阳亏土湿,中气不能四达,四支经络,凝湿不运,卫气阻梗,则生麻木。”故多以调和营卫、疏通经络为治疗原则,《黄帝内经》:“欲以微针,通其经脉,调其气血。”这为针灸治疗提供了理论基础。电针与传统的针灸相比,能节省人力,避免传统针刺刺激量偏小的缺点,还可增强疗效,促进神经功能的恢复[9]。本研究方法是运用传统针刺手法配合脉冲电流的持续刺激,采用头皮感觉区配合患侧局部循经选穴,其中电针刺激头皮感觉区可以引起躯干感觉皮质及大脑感觉皮质区的兴奋性改变反应[10-11],扩张脑血管,增加脑血流量,促进侧支循环建立[12],改善脑缺血缺氧状态,促进中枢神经功能恢复;患侧局部循经选穴并加以电针刺激,可以加快局部血液循环,疏通经络气血,使营卫调和而风寒湿热等邪无所依附,从而治疗脑卒中后偏身感觉障碍。

相关研究表明,不同频率的电针均能不同程度地诱导脑缺血耐受[13],但其产生的效应却不同。低频电针促进 PPE表达[14];高频电针促进内源性神经营养因子GDNF与BDNF的表达[15],抑制小胶质细胞的活化[16]。从细胞电生理学角度理解,高频率的电针刺激也有“抢先占领”的效应,可抑制病理性的神经冲动及传导[17],减少异常的神经冲动,从而减轻脑卒中后的偏身感觉障碍[18-21]。从康复医学角度来说,脑卒中后感觉障碍主要是通过作业治疗,增强多种感觉输入,使患者逐步提高感受痛能力[22-25],而高频电针更能刺激深部痛觉感受器和皮肤痛觉感受器[26-28]。吴正吉[29]研究发现,不同频率的电针均能改善大鼠的神经功能缺损,但高频率电针在提高周围脑组织神经生长因子蛋白方面较低频率电针更具有优势。叶晓春等[30]研究发现,不同频率的电针刺激对疼痛或麻木等有一定的改善作用,其中以高频电针作用最为明显。

本研究结果表明,电针对脑卒中后偏身感觉障碍有明显治疗效果,其中高频电针治疗比低频电针治疗效果更为明显(P<0.05),说明脑卒中后偏身感觉障碍对高频电针有更好反映,对临床用电针治疗脑卒中偏身感觉障碍有一定帮助,但本试验采取小样本的临床观察,研究的时间与例数有限,是对电针治疗脑卒中后偏身感觉障碍的初步探讨,希望以后有大样本的临床观察或动物实验,为治疗此类疾病提供更可靠的依据与思路。

[1] 王永炎.中医药科研形势及发展趋势[J].中国中医基础医学杂志,2011,17(7):705-707.

[2] 韦羡萍,姚宝农,郑静.独活寄生汤结合壮医药线点灸治疗脑卒中感觉障碍30例临床观察[J].湖南中医杂志,2013,29(6):61-63.

[3] 谭永霞,戚晓昆.脑卒中偏瘫患者肢体运动功能康复对肢体感觉恢复的影响[J].中华神经科杂志,2009,42(8):538-539.

[4] 中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[5] 国家中医药管理局脑病急症协作组.中风病诊断与疗效评定标准(试行)[J].北京中医药大学学报,1996,19(1):55-56.

[6] 高维滨.针灸六绝-神经病针灸现代疗法[M].北京:中国医药科技出版社,2007:136.

[7] 孙阁,周智梁,毛蕾,等.腕踝针为主针刺治疗中风后偏身感觉障碍[J].中国针灸,2011,31(1):35-39.

[8] 周智梁,杨家荣.刺血疗法治疗脑血管疾病偏身感觉障碍疗效观察[J].上海针灸杂志,2004,23(5):6-7.

[9] 龚国强.双侧电针治疗中风后遗症40例[J].中医杂志,2006,47(6):448.

[10] 吴华,顾旭东,吴彩虹,等.电针刺激头皮感觉区对脑卒中患者功能恢复的临床研究[J].中华中医药杂志,2013,28(8):2463-2466.

[11] 胡恒,汪国兴,韩永升,等.头项部电针治疗脑梗死的临床研究[J].中医药临床杂志,2015,27(7):913-917.

[12] 李桂平,石磊,杜元灏,等.脑梗死早期侧支循环重建及电针干预效应研究[J].天津中医药大学学报,2011,30(2):102-104.

[13] 劳宁,熊利泽,路志红,等.不同频率电针预处理对诱导脑缺血耐受程度的差异[J].中国临床康复,2005,9(9):116-117.

[14] 王延武,陈华德.不同频率电针效应的实验和临床研究[J].安徽中医学院学报,2006,25(3):58-61.

[15] Liang XB, Luo Y, Liu XY, et al. Electroacupuncture improves behavior and upregulates GDNF mRNA in MFB transected rats[J]. Neuroreport,2003,14(8):1177-1181.

[16] Liu XY, Zhou HF, Pan YL, et al. Electro-acupuncture stimulation protects dopaminergic neurons from inflammation-mediated damage in medial forebrain bundle-transected rats[J]. Exp Neurol,2004,189(1):189-196.

[17] 郭锦华,张滨农,朱志义,等.不同频率电针治疗三叉神经痛[J].中国针灸,2006,26(12):903.

[18] 王蓉芸,林贤雷,孙秋华.经皮穴位电刺激干预卒中后疲劳的临床研究[J].上海针灸杂志,2017,36(1):14-16.

[19] 张立峰,王丽岩,李凌雁,等.头电针结合强制性运动对缺血性脑卒中患者上肢功能的影响[J].中国中西医结合杂志,2017,37(3):314-318.

[20] 姚淑琴.电针极泉穴对脑卒中患者上肢体功能的影响研究[J].甘肃科技,2015,31(9):132-133.

[21] 牛犇.电针与神经肌肉电刺激疗法治疗脑卒中所致吞咽障碍的疗效比较[J].按摩与康复医学,2015,6(24):40-41.

[22] 陈彦柳,周开斌.中药联合穴位注射治疗脑中风后偏侧感觉障碍的临床疗效分析[J].中国医药导报,2012,9(25):123-124.

[23] 周萌萌,刘风雨,岳路鹏,等.电针改变CFA炎症痛大鼠前扣带回脑区神经元放电活动[J].中国疼痛医学杂志,2016,22(10):737-742.

[24] 秦国华,马洋,赵欣,等.不同频率电针刺激缓解大鼠痛情绪的行为观察[J].中国医学创新,2017,14(14):1-4.

[25] 何晓芬,方剑乔,蒋永亮,等.电针治疗慢性炎性痛的促外周 beta-END释放作用[J].上海针灸杂志,2013,32(5):407-409.

[26] 董泉声,张荣棠,董新民,等.从电针感与感觉机能的关系探讨电针感的穴位物质基础[J].四川中医,2007,25(6):95-100.

[27] 黄诚,王韵.小鼠低频和高频电针镇痛阿片机制的探讨[J].中国疼痛医学杂志,2000,6(2):96-103.

[28] 陈顺喜,王延武.高频电针配合热敏灸法治疗膝骨性关节炎35例疗效观察[J].浙江中医杂志,2013,48(11):833.

[29] 吴正吉.不同频率电针对脑出血大鼠神经生长因子及血管内皮生长因子的影响[D].广州中医药大学,2008.

[30] 叶晓春,巴东娇,赵普,等.不同频率电针刺激治疗神经根型颈椎病临床研究[J].上海中医药杂志,2015,49(4):65-67.

Observations on the Therapeutic Effect of Different Frequency Electroacupuncture on Poststroke Hemidysesthesia

TENG Xiu-ying, WANG C hen-ran. Heilongjiang University of Traditional Chinese Medicine, Harbin 150040,China

ObjectiveTo investigate the clinical therapeutic effect of different frequency electroacupuncture on poststroke hemidysesthesia.MethodsSixty patients with poststroke hemidysesthesia were randomly allocated to treatment and control groups,30 cases each. Both groups

electroacupuncture at the same points. The electroacupuncture frequency was 100 Hz in the treatment group and 1 Hz in the control group. The clinical therapeutic effects were evaluated in the two groups at 30 days after treatment.ResultsThe total efficacy rate and the cure and marked efficacy rate were 93.3 and 80.0, respectively, in the treatment group and 86.0% and 43.3%, respectively, in the control group. There was no significant difference in the total efficacy rate between the two groups (P<0.05).There was a statistically significant difference in the cure and marked efficacy rate between the two groups (P<0.05). There was a statistically significant pre-/post-treatment difference in the limb dysesthesia score in the two groups (P<0.05).There was a statistically significant post-treatment difference in the limb dysesthesia score between the treatment and control groups (P<0.05).Conclusions Electroacupuncture is an effective way to treat poststroke hemidysesthesia. High frequency electroacupuncture is more effective than low frequency electroacupuncture.

Acupuncture therapy; Stroke sequelae; Hemidysesthesia; Electroacupuncture; Scalp acupuncture;Electroacupuncture frequency

R246.6

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2017.07.0781

1005-0957(2017)07-0781-04

2017-02-28

滕秀英(1966—),女,主任医师,博士,Email:xiuyingteng2006@126.com