山水十年

□ 韩 朝

山水十年

□ 韩 朝

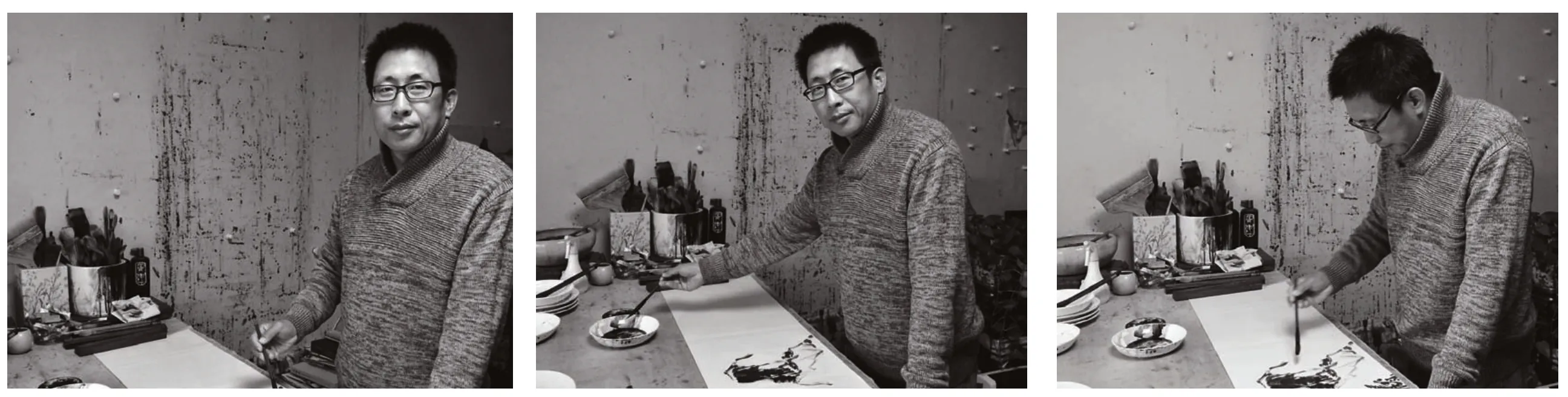

韩朝创作过程

韩 朝

1970年生,河北人。2010年毕业于清华大学美术学院,获博士学位。现为首都师范大学美术学院副教授、硕士生导师,清华大学吴冠中艺术研究中心特约研究员,中国美术家协会会员。

我大概是一个中庸的人。用“大概”这个词,说明心里犹疑,因为我也偏激,并不中庸,因为这个,我强调中庸。中庸在我眼里,不是个坏东西。中和之美,离不开中庸,古人的画,以中和为美,我认为中庸才能中和,从这个意义上讲,我试图接近古人。我想和他们对话,我用自己的、当代人的方式和古人对话。我试图回到他们的精神世界,这样,我才有和古人对话的可能。

我意识到自己不是一个中庸的人,担心偏颇会产生肤浅,所以,我有些求全。画山水之前,我看了比较多的书,文史哲的,艺术史和美术理论的,有点博杂,我也是一个博杂的人。我的路径基本在两端游弋,西方和中国、传统和现代,看看这个、看看那个,思考其中的个性和共性。或者说,考虑它们有没有可能嫁接融合,这一点,像培养新苗种,费了不少心血,取取舍舍,几经周折。我还认为凡事辩证地看才好,中庸出辩证,辩证生透彻。

很多事情,往往先入为主,所以切入点的高下决定品质。我想占据一个制高点,一开始把握住一个标杆。于是,一边看看范宽、倪瓒、虚谷,一边看看塞尚、毕加索、夏加尔。读经典,经典总有感人的力量。一个人茫然时,常常要回到原点,重新认识方向,我走错路时就这样。看来,生活经验和艺术经验之间有通道,生活即艺术,什么样的人画什么样的画,画如其人……这些想法一股脑儿涌上来。我先立人,再立画。

韩朝 山水日记之秋高 34×136cm 纸本设色 2012年

我以前是个比较主观的人,我画的也比较主观,并没有认真观察对象。画了一段,发现想象毕竟有限,臆想难免武断,应该找到一个取用不尽的源泉,这个源泉,就是造化。写生,是需要的,但写生也有局限。你看,我的中庸思想在起作用了。我现在越来越重视写生,但写生应该有自己,不是把自我放逐。所以在回答提问时,我作答:写生是有的,但还不是客观描摹,醉翁之意不在酒,我是借眼前山水写我的胸中丘壑。他们问,你画的是哪的山,我只是说,也只能说,是北方的山,比较像西北地区的。那里的山,缓缓上升,有梯度的美感,可能和我内心的诉求相匹配。

我忠于自己的内心,强调精神性。我觉得,陶铸精神是突破山水画陈陈相因的杀手锏,重新认识和诠释古人所说的天人合一、与天地精神独往来。我的精神,是回到五代两宋的肃穆庄重,同时不失明清文人画笔墨的意趣美,在形式语言上还要有当代感。我有时想,这种包罗心意有可能是一厢情愿。后来我画出《大风景》系列,有朋友说感到了精神性,新颖,也能衔接古意。

我喜欢鲜活和醇厚的作品,不断求证创新的合法性,担心违法操作出问题。认识自己和认识世界同样重要,内部和外部,都须深入认识,才能有坚实的法理基础,才可以走得更高远。对我而言,守护自性和天性也是其一。让天性得到完善,自性得到发挥,作起事来就便当。将自我性情和表达之物完美统一,才最好。

文学给了我很多,也占去我不少时间。虽然我常常向画之外的文学或什么讨思路,寻方法,可是画还是画,画有其自身的规定,不能用其他代替。在画家群体中,我自诩还算是一个喜欢读书的人。我前年写了半篇《以文对山水》的随笔(没有写完),大致是说文学与中国画的相通处,意在言说他山之石可以攻玉。我思考问题的切入点不是画的是不是山水,而是考虑它是不是艺术。因为我所看到的山水画,很多是雷同的,一雷同,就没有新意和创造性。山水画出新难—我是不是有点苛求?

回到具体思路。我曾写过一句话:目窥齐黄,心向林吴。齐黄,就是齐白石和黄宾虹,林吴就是林风眠和吴冠中。这话的意思,不是要达到他们的成就,我没有那般妄想,而是在他们身上,我看到了中国画艺术的博大精深和生生活力。因为博大精深,便可囊括全局,把握要害。齐、黄向上,可以接续千年文人画传统;林、吴着重横向,可以延至中国古代非文人画传统和西方现代艺术津梁。通常认为,齐、黄,是传统派大师,林、吴是现代派大师,仔细看,齐、黄作品也具现代性的启示,林、吴之传统底蕴和精神也有,只是角度不同、方法有别。这四人,涵容中西古今,均可开拓新风,作为切入点,再好不过,正是活脱脱地确立自我的基石。很多人学黄,但还是老,面貌不够清新;学林,一样,殊少自家面目。

韩朝 山水日记之西坡 68×36cm 纸本设色 2014年

我曾说过:“我在努力寻求一种既与当代审美文化相一致,又不失传统文人画之禅逸精神的形式语言。换言之,既不失传统笔墨之精粹,又涵容当代艺术之大义,算作建树。”这是我的方向和目标。当然我知道,在古今中西问题上,有可以融合的,有不可以的。融合不能生硬表面,应该自然有机。我在徐渭、石涛和八大山人的画里感受到了现代性之一缕,也在吴冠中作品里窥察到传统之一面。形态万千,惟精神相通,当最可贵。

我的作画习惯,和汪曾祺先生的写作习惯一样,断断续续、一阵一阵的。有人问我的创作计划,我说,没有。我不是按计划行事的,即使有,也常常打破计划,走偏离题。未来无法预测,但有些事情,在我心里越来越清晰了。■

责任编辑:韩少玄

韩朝 山水日记之空境 34×136cm 纸本设色 2014年

韩朝 山水日记之薰风 34×136cm 纸本设色 2011年

韩朝 山水日记 34×136cm 纸本设色 2011年

韩朝 大 风景 68×45cm 纸本 水墨 2014年

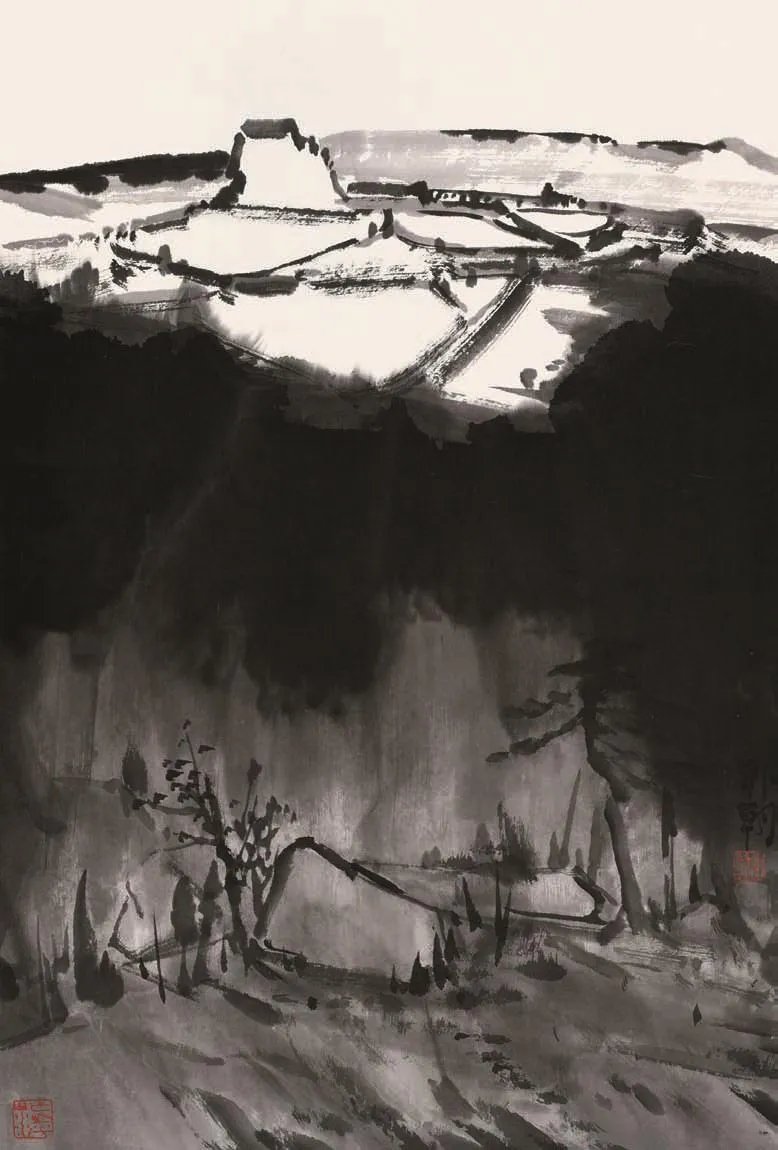

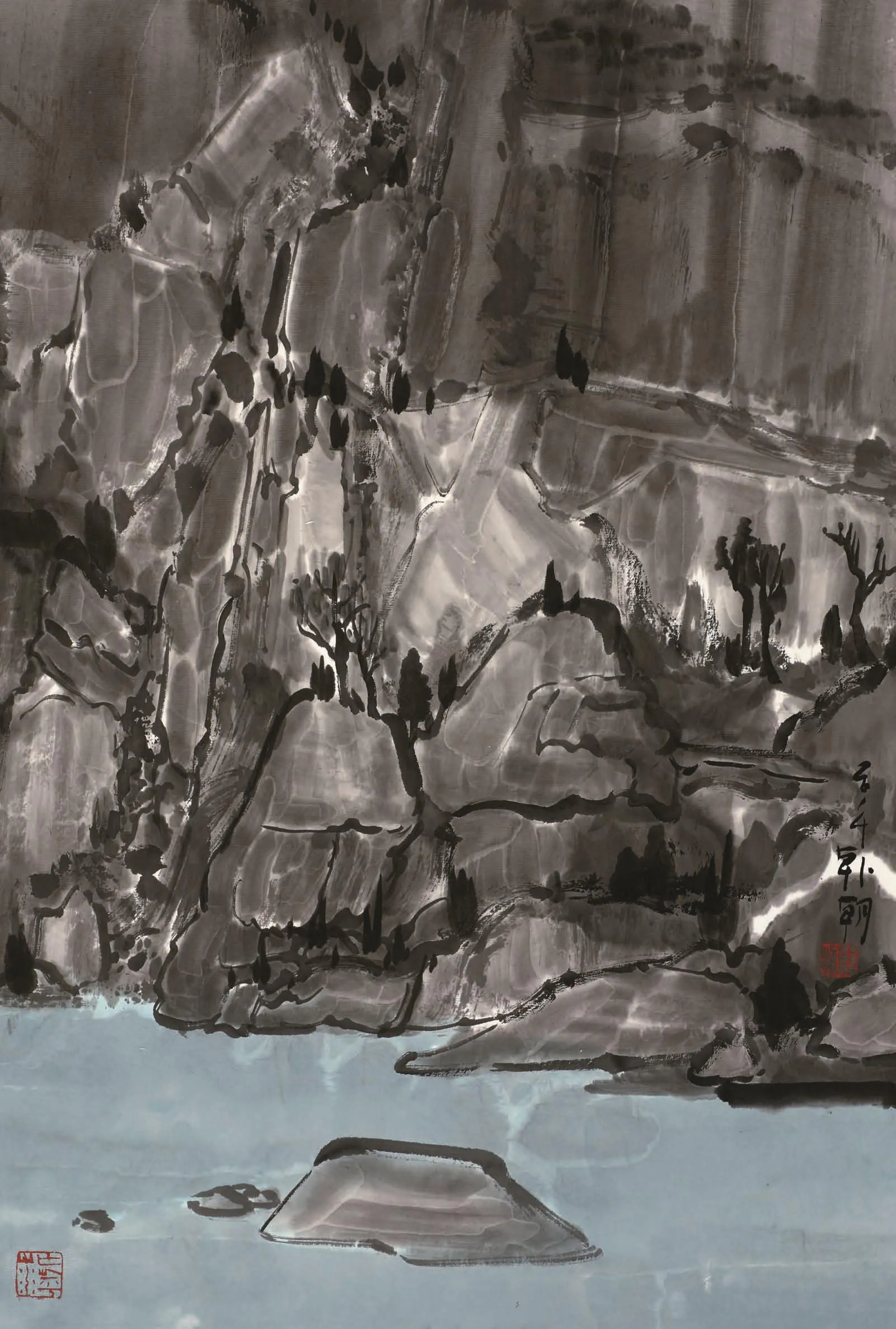

韩朝 夜山系列之高坡 68×45cm 纸本水墨 2017年

韩朝 山水日记之冬至 68×45cm 纸本水墨 2014年

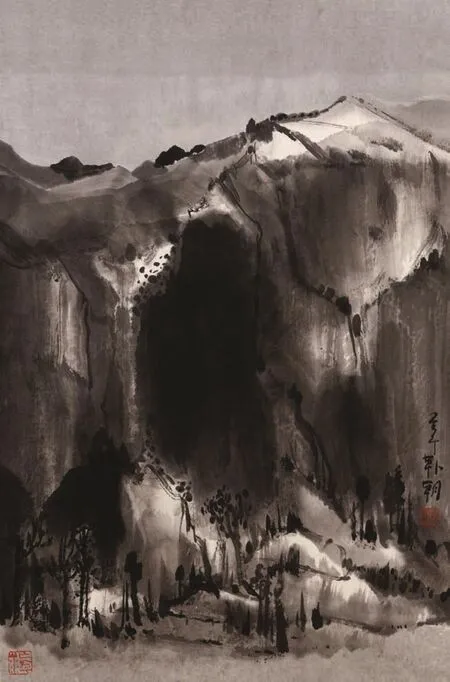

韩朝 夜山系列之坡地 68×45cm 纸本水墨 2017年

韩朝 大 风景 68×45cm 纸本 设色 2014年