传乔仲常《后赤壁赋图》制成时间探究—从赤壁赋图像入手

□ 赵雅杰

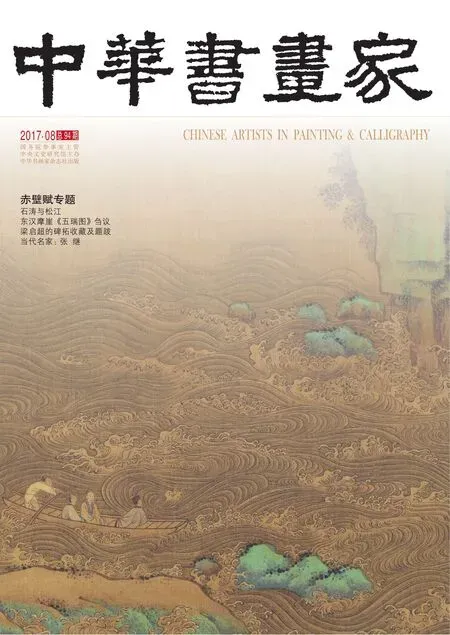

传乔仲常《后赤壁赋图》制成时间探究—从赤壁赋图像入手

□ 赵雅杰

北宋神宗元丰五年(1082)七月十六、十月十五的两个明月夜,因“乌台诗案”遭贬至黄州的的苏轼与友人泛舟江渚之上,写下了富有哲思、脍炙人口的《赤壁赋》《后赤壁赋》。同时,也为后世以苏轼“前后赤壁赋”为内容创作的绘画、书法作品提供了文本支持。

从文献记载来看,最早创作“赤壁赋”内容的画家为与苏轼有直接交集的李公麟①或王诜②,但二人所画赤壁赋图,现均已失传,只能通过文字记载,追其仿佛。如今学术界比较公认的流存于世最早的赤壁赋图是传为乔仲常(生活于南北宋之交,学李公麟画风)所绘《后赤壁赋图》,它现藏于美国纳尔逊·艾特金斯艺术博物馆(为了行文方便,后文中提及此作时皆以“纳尔逊本”替代),纵29.85厘米,横560.71厘米,是一幅纸本墨笔的长卷。

认为纳尔逊本为宋画的学者主要是根据《后赤壁赋》作于元丰五年(1082)、纳尔逊本卷后首跋赵德麟落款时间宣和五年(1123)、骑缝章梁师成(?—1126)的卒年而将其制成时间定于公元1082年至1123年间。但是,近年来对于纳尔逊本是否为一张宋画,一些学者们提出了质疑,如Jerome Silbergeld认为纳尔逊本中有一些元末的风格,此作极有可能是对于北宋晚期原画的一件仿品,只是很牵强地与一个特定的画家(即乔仲常)名字相挂钩③。Stephen Wilkinson认为纳尔逊本中很多细节反映出与宋代其他画作相悖的特点,反而透露明代的特质④。丁羲元从画法的诸多“出格”之处入手研究,对赋文书写的错字、异字、避讳字再到画卷前后不统一等处都做了相对详细的推测,认为“此卷乃一件临摹之作,而似非创作原本,原本创作应晚于南宋,而此卷年代当在明清之间”⑤。但是,并未有学者对于“赤壁赋”题材的流行时间、地域以及不同赤壁赋图像内容与形式的同与异进行关注;而这些恰恰是解决纳尔逊本时代、作者归属的重要环节。

“纳尔逊本”全卷以山石做间隔将画面分为八段场景,以白描的形式展示苏轼《后赤壁赋》的内容,每一段皆用楷书题写相应的赋文。这种将赋文内容俱悉描绘出的长卷形式是赤壁赋图像中的特例,还是各个时代皆有,抑或是专属于某个时期?《后赤壁赋》这一文学作品如何被画家转译为图像形式?笔者试图将纳尔逊本与历代流传赤壁图像进行对比,分析其中异同,从而更加准确地判断纳尔逊本的时代归属及地域归属。

一、赤壁赋题材绘画盛行的原因

[金]武元直 赤壁图 50.8×136.4cm 纸本水墨 台北故宫博物院藏

从传世作品来看(如表1、表2所示⑥),有关赤壁赋题材绘画的黄金时期集中在南宋、金代及明代中期及晚期。笔者推测出现于这三段时期是因为:南宋赤壁赋绘画的产生很大程度上是为政治服务,这是宋高宗以艺术的手段给苏轼等旧党平反昭雪的一种方式⑦。而“赤壁赋”主题绘画在明代的大量涌现,尤其是吴门画派,则多与文人的趣味息息相关:其一,明代以赤壁赋为核心演东坡故事的戏剧话本大量涌现;其二,文集的广泛刊刻为人提供了阅读《后赤壁赋》的条件,而江南水乡的山水风物又成为入画赤壁赋图的山水实景;其三,书家反复抄写赤壁二赋,董其昌时期《赤壁赋》已成为书法练习之文本被反复练习⑧,文人时常顺势画出相应的赋文内容,或是好事者将书家抄写赋文内容配以画家的赤壁图像以博得更高利润;其四,高濂《遵生八笺》:“琴为书室中雅乐,不可一日不对清音,居士谈古若无古琴,新琴亦须壁悬一床,无论能操否,纵不善操,亦当有琴……词赋若《归去来》《赤壁赋》亦可以咏怀寄兴,清夜月明操弄一二,养性修身之道,不外是矣。”《赤壁赋》俨然成了晚明文人标榜风雅的符号;其五,与吴地人喜游石湖有关,舟中写图,日后书赋,泛舟江渚之上的风雅之事让文人墨客与数百年前的东坡大学士有穿越时空相通之感。文徵明曾记载“嘉靖庚子八月既望,与禄之吏部同游石湖,舟中写图。越明年七月,复续旧游,为补书赋。舟小摇荡,且老眼眵昏,殊不成字,良可笑也”。

从表格2显示作品来看,相对于《赤壁赋》,《后赤壁赋》内容入画更为频繁,胡应麟(1551-1602)《少室山房集》(卷一百九)为我们做了合理解答:“《前赤壁》自‘白露横江’数语外皆议论,无可摹写。《后赤壁》文简于前,而实景实情不啻十倍,画师欲纡徐盈轴自不能舍后而前也。”

二、宋代至明代的赤壁赋图

现存以“赤壁赋”为主题的流传作品,宋元之际的作品有:

金代武元直绘有一件高头大卷的《赤壁图》(纸本墨笔,50.8×136.4cm,台北故宫博物院藏),本幅原无款,拖尾有金朝著名文人赵秉文的正大五年(1228)跋文。明代收藏家项元汴(1525-1590)以为是宋朱锐(活动于1119-1162)所画。庄严考金代文人元好问《遗山集》中提到赵秉文曾书《赤壁赋》,并有武元直画,才重新将此作归为金代画家武元直所为⑨。图中描绘苏轼头戴高巾,与友人泛舟而下,主山以短直皴构成,远山层峦以淡墨渲染,岸上松枝微弯,细笔描绘水波盘桓荡漾。

南宋李嵩(主要活动于1190-1230年)《赤壁图》(绢本水墨,25×26.2cm,纳尔逊·艾特金斯艺术博物馆藏),原为一件团扇,后被裱为册页。画卷右上岩石间有“李嵩”款。画家将苏轼乘坐的扁舟拉到近景,只在右上角露出赤壁山脚,暗示山势之高耸。这种边角式的构景,为南宋画的典型。画家极其卖力地在表现呈漩涡状的水纹,这也与南宋画院喜画“水图”及宋代流行水波状屏风的生活习性相暗合⑩。台北故宫博物院藏有一件斗方作品与李嵩之作在构图、母题等细节上几乎如出一辙,馆方学者认为二者可能不仅仅使用同一稿本,且应该有对摹的关系,只是台北故宫本透露出较多的格式化笔法,实际制作时间可能晚至明代。

表1 现存宋、金时期“赤壁”题材画作

表2 现存明代“赤壁”题材画作

[宋]乔仲常 后赤壁赋图 29.7×560cm 纸本水墨 美国纳尔逊·艾特金斯艺术博物馆藏

南宋马和之《后赤壁赋图》(绢本设色,25.9×143cm,故宫博物院藏),卷后有宋高宗赵构草书《后赤壁赋》全文及无款篆书《后赤壁赋》一篇。吴升《大观录》、安岐《墨缘汇观》、《石渠宝笈初编》均有记载。余辉认为赵构所书出自晚年之笔,它不仅仅是一般意义上的诗文抄录,背后还有着政治隐情,“它以艺术的手段给苏轼等旧党平反昭雪,肯定了他在文学艺术方面的功业,这是一种特殊的、也是最好的平反形式。”图中绘苏轼与友人、舟子、侍童共计六人坐于舟中,正斜向望着展翅东飞的鹤,画心两端画些树木,远景以淡墨染就远山。相较武元直、李嵩笔下“赤壁”的断岸千尺、水浪汹涌,马和之笔下虽然也“水光接天”,但是表现得更加温和,飞鹤也显示出“后赤壁赋”的故事性。表现的正是《后赤壁赋》“适有孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也”的场景,并非为赋文的全部内容。

旧传为杨士贤所作《赤壁图卷》(绢本浅设色,30.9×128.8cm,波士顿艺术博物馆藏),经傅熹年鉴定,出自金代画家之手。吴同将此作与金画武元直《赤壁图》、李杉《风雪松杉图》对比,认为前者笔墨更弱,更像是一件元人作品,且此作表现的是苏轼《前赤壁赋》内容。图中描绘内容与武元直《赤壁图》很类似,皆是描绘苏轼与友人、舟子坐船中,都重点强调的是四周巍峨陡峭的赤壁及波涛汹涌的长江。

从以上几幅画作看来,只有马和之所作可以确定为描绘《后赤壁赋》内容,而武元直、李嵩、波士顿本极有可能是描绘“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”的《赤壁赋》内容。而对于“前后赤壁赋”图像上的区分,“飞鹤”是一个很重要的参考标准,有鹤则一定描写的是《后赤壁赋》内容。与纳尔逊本将赋文内容“全盘画出”相异的是现今流传的这几件元代之前的赤壁赋作品表现的都是赋文中的单一场景。那么,将赋文中的内容全部展现出来的形式始于何时呢?纳尔逊本是一个特例,还是能在后世赤壁赋题材的画作中找到将赋文内容全画出的形式?

通过对明代“赤壁赋图”传世画作数量、绘画创作时间以及画家活动区域的考察与对比,我们不难看出:“赤壁赋”题材的画作,从数量上来看,在明代出现激增的现象;从作者地域及画派上来看,以苏州地区吴门画派画者居多,作品多出自文徵明及其子嗣、友人、徒子、徒孙名下。

图1 《后赤壁赋图》“归而谋诸妇”部分对比(上为传乔仲常本,下为仇英缂丝本)

图2 《后赤壁赋图》“复游于赤壁之下,山高月小,水落石出”部分对比(上为传乔仲常本,下为仇英缂丝本)

从图像的形式来看,大致可分为两类:其一,与宋元时期作品的形式相同即表现赤壁赋内容的单一情节,如仇英《赤壁图》(辽宁省博物馆藏)、文嘉《后赤壁图》(上海博物馆藏)等;其二,出现了多件全面展现赋文内容的长卷,以台北故宫博物院藏文徵明《仿赵伯骕后赤壁赋图卷》、传赵孟頫《前后赤壁赋图卷》、传文徵明《后赤壁赋图卷》、仇英《后赤壁赋图卷》(北京故宫博物院缂丝本)为代表。

文徵明《仿赵伯骕后赤壁赋图》(绢本设色,31.5×541.6c m,台北故宫博物院藏,为行文方便,下文皆简称其为“文徵明仿赵伯骕本”)画上纪年嘉靖戊申(1548),文氏时年79岁,为其晚年力作。全卷分为八段,比较完整而全面地表现了东坡《后赤壁赋》的内容。

台北故宫博物院还藏有一件传赵孟頫《前后赤壁赋图》(绢本设色,31.1×647cm,下文简称“传赵孟頫本”),虽然卷尾落款“大德二年(1299)春日画,子昂”,但是此卷风格与赵孟頫无关,王季迁1969年对此画鉴定结果为“伪,劣”。从传赵孟頫本松树虬绕的姿态、古木旋绕的躯干、人物造型等细节看来,与文派风格关系密切,此作与传文徵明本构图也几乎完全一致,可以代表吴门画派中后期所流行具有故事性之《后赤壁赋图》的样式。

传文徵明《后赤壁赋图卷》(绢本设色,31.4×675.9cm,台北故宫博物院藏,下文简称“传文徵明本”)。此卷并无名款,只在卷尾有“徵仲”印一方,卷后有祝允明(1460—1526)草书《后赤壁赋》,款题“丙戌(1526)冬仲续写此于平观堂”。此本分段大致与文徵明仿赵伯骕本相同,惟增加两景:一为卷首加上一栋屋宇,此应为赋中“步自雪堂,将归于临皋”中的雪堂,二为在最后一段苏轼“开户视之”之前绘有苏轼梦中与道士交谈一景。对于此本与文徵明仿赵伯骕本的较大近似性与局部差异性,赖毓芝认为此本所代表的应该是文徵明仿赵伯骕本或是其原本《赵伯骕后赤壁图》在吴中的影响力及其转换。

在拍卖市场上存在两件署款居节的《后赤壁图》,也是以将赋文一一表现出来的长卷形式。居节,字士贞,号商谷,吴人。少从文徵明游,书、画为入室弟子,著有《牧豕集》。此二卷皆作于嘉靖乙丑年(1565)。其中北京瀚海公司秋拍本(简称“居节一本”)与传赵孟頫本几乎一模一样,而佳士得香港公司本(简称“居节二本”)与传文徵明本几乎一模一样。

北京故宫博物院藏《缂丝仇英绘后赤壁赋图卷》(30×498c m,下文简称“仇英缂丝本”)由清代缂丝艺人以仇英画作为蓝本缂织而成。山石勾中有皴,以石青、石绿、赭石为主,颇具仇英小青绿山水画风格。末段缂织“实父仇英”及葫芦形“十州”朱印皆与仇英真迹无差别,故仇英缂丝本原稿就是出自仇英之手。不同材质之间的仿古转换在乾隆朝内廷经常出现,此卷应是内府在乾隆帝授意之下将仇英《后赤壁图》改做缂丝作品《仇英后赤壁赋》。此卷与纳尔逊本构图、内容几乎一致(二者图像对比见图1、图2所示)。

图3 传乔仲常《后赤壁赋图》与传文徵明《后赤壁赋图》局部对比,青绿设色为传文徵明画(波士顿艺术博物馆藏)

波士顿博物馆藏传为文徵明《赤壁图》(下文简称波士顿本),大青绿设色,引首明代南京画家胡宗仁书“衡山真迹”,卷末落款“徵明”,一朱文印(无高清图,无法识别印文)。此卷只画到苏轼与二友人坐赤壁之下欣赏“山高月小,水落石出”的片段,鉴于此卷已有场景内容与纳尔逊本、仇英缂丝本本高度近似(图3),且此卷画心末端处山石表现不完整,笔者怀疑此卷应是与纳尔逊本、仇英缂丝本一样将赋文中各个情节都表现出来的长卷形式,如今只留四段恐是因好事者裁割所致,全卷设色浓重,与文徵明雅致的小青绿设色有很大的差别,且山石树木的风格也与文氏真迹不似,故笔者认为波士顿本应是与文徵明同时代人或年代稍靠后者托名文徵明的作品。

图4 [明]文徵明《虎山桥图》局部

三、不同版本赤壁赋图像之间的关系兼谈其祖本

将纳尔逊本与以上诸作进行对比,会发现与许多相似之处,从形式而言,它们都采用长卷的形制,这说明它们并非具有悬挂屋内供人参观的炫耀或装点门面的实际功用,而是文人独自赏玩或三五好友共赏之作;且皆以分段的形式将《后赤壁赋》内容平铺直叙,这是在明代之前及之后并未出现的形式,依据赋文将画卷分为八到十段不等;从内容而言,以上诸本在文本向图像转译上存在许多近似性,例如:赋文中所说苏轼与友人“举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈”,而纳尔逊本与传赵孟頫本、仇英缂丝本、居节一本、波士顿本皆表现为侍童向江边渔翁买鱼的场景;“归而谋诸妇,妇曰:‘我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需’”,在图像表现上纳尔逊本与上文分析诸本皆表现为东坡妻子与侍女在庭院中秉烛相送苏东坡之景;且更有默契的是纳尔逊本与诸本对于赋文中并未提及的马厩一景的塑造,以上诸本都画出了马厩中一匹马与一个卧躺的马夫形象。

但是在处理这些细节时,诸本间又显示出不同,根据对这些细节图像上的差异,我们大致可将它们分为两大系统,一是“文徵明系统”,包括文徵明仿赵伯骕本、传文徵明本、传赵孟頫本、居节一本和居节二本;二是“仇英系统”,涵盖纳尔逊本、仇英缂丝本、波士顿本。譬如,在对马厩一景的描绘,“文徵明系统”的作品皆是画成马夫侧卧于床榻上,马匹曲腿爬于地板上;而“仇英系统”则是画成马匹站立的样态。对于临皋亭的塑造亦是一例,“文徵明系统”所绘是院中有前后两栋楼,后栋二楼中描绘了整室的书册与卷轴,书架前有凉榻,楼下挂着斑竹做的竹簾,且描绘出主厅室旁厢房中的明式背椅,实际展现出的完全是吴派文人生活的情调;文徵明《虎山桥图》(图4)中展现的房屋庭院及室内布置与此相一致。“仇英系统”的三件作品所绘临皋亭皆是竹篱笆围绕的院子,建筑为简单的平房,房子左侧植苍松,后侧修竹挺拔。实际上,“仇英系统”的三件作品对庭院的描绘展现得也是明代吴门文人生活的居住场景,常常出现于吴门画派所流行的园林画与胜景画中。纳尔逊本及另外两件作品房屋外菱形格状编织的竹篱笆及呈人字形斜坡状的柴门、屋舍后边栽种修竹等等都是苏州园林图中常见的因素,在沈周《江南风景图卷》(上海博物馆藏)、杜琼《南村别墅图》(上海博物馆藏)、《友松图卷》(故宫博物院藏)及文嘉《山静日长图》(济南市博物馆藏)、仇英《桃源图》(波士顿艺术博物馆藏)中皆可见到类似的布置。这种场景的画法在明代画家之前是没有出现过的,如此这般典型的江南之景在明代文人笔端反复出现,尤其是文徵明及其之后的画家。

笔者认为“文徵明系统”的作品中,文徵明仿赵伯骕本是这一系统中的底本,其他四件作品皆是临仿它或受其影响画成。原因在于:文徵明仿赵伯骕本有文氏本人的落款“嘉靖戊申七月既望,文徵明制”,卷后有文徵明之子文嘉之跋叙述此画之来由,之后有同时代人王穉登及清代鉴藏家曹溶之跋,且记录内容与此画相应;更重要的是,此画从文雅的青绿设色之法到画中人物、树木等画法都与文氏笔法一致。因此,文徵明仿赵伯骕本为文徵明真迹无疑。而“文徵明系统”的其他四本都只是与文派风格关系密切,如传文徵明本,卷画风极近文徵明,然笔法与敷色都较为平弱而缺乏变化,细节也更繁琐而装饰化,应非文徵明所作,但应与其时代及活动圈子关系密切。文徵明生前就名满海内,时人得其寸缣尺素,珍若拱璧。同时代的王穉登《吴郡丹青志》记载:“(文徵明)寸图才出,千临百摹,家藏市售,真赝纵横,一时砚食之士,沾脂浥香,往往自润。”由此出现大量临仿、伪造的作品,以求射利。“文徵明系统”的其他四件作品应该就是如此,它们或是作坊所产苏州片,或是小名头者托名文徵明、赵孟頫来博得更高的利润。且地区性造假以明万历前后到清代中期的苏州地区最盛。苏州片以绢本工笔设色画居多,制品流散至全国各地。

文徵明仿赵伯骕本卷后有文嘉之跋记叙了文徵明作画的来龙去脉:“《后赤壁赋图》乃宋时画院中题,故赵伯骕、赵伯驹皆常写,而予皆及见之,若吴中所藏则伯骕本也。后有当道欲取以献时宰(严嵩),而主人吝与。先待诏语之曰:‘岂可以此贾祸,吾当为重写,或能存其仿佛’,因为此卷。庶几焕若神明,复还旧观,岂特优孟之为孙叔敖而已哉,壬申(1572)九月仲子嘉敬题。”由此可知:南宋时赵伯驹、赵伯骕二兄弟常以“后赤壁赋“为题材进行创作,传于明代苏州地区的是赵伯骕创作的版本,而文徵明此画即是根据赵伯骕本而制。

根据明清文人著录可知,在明代中晚期以吴门地区为中心的南方不仅流传着赵伯骕的《后赤壁赋图》,同时还有其兄赵伯驹的《后赤壁赋图》在世。文嘉《钤山堂书画记》载:“赵伯驹《后赤壁图》一,伯驹字千里,其画传世甚多,此卷后有高宗亲书苏赋,而布景设色亦非馀人可及。”根据安岐《墨缘汇观·名画续录》著录可知,此作为一件绢本大青绿作品:“赵伯驹《后赤壁图卷》,绢本,重青绿设色,中多损折,高宗书赋,有柯久思跋。”《式古堂书画考·卷五十八》记:“余家有赵伯驹画《后赤壁赋图》及赵子昻《鹊华秋色图》两卷,并观,觉伯驹稍逊子昻,盖精工不如萧远,是为神品妙品之辨。今观文太史此卷,全学子昻《鹊华秋色图》笔意。子昻虽学吾家北苑,至《鹊华图》出入王右丞、李将军。文太史悉力血战,故当独步。文休承所云时用宋元人粉本采取,正是漏泄家风。董其昌观于京兆署中因题壬申四月十日。”

明代张宁(1426-1496)《方洲集》卷六中记载《赵千里(伯驹)赤壁图》的具体样貌:“大江东去飞涛急,故垒西边壁垂赤。玉堂学士天上人,两度随携漫游客。放歌一曲下中流,洞箫倚和言更詶。清风明月不须买,欲与元化相周游。酒酣袒卧蓬窗窄,不觉东方已生白。再来又是孟冬时,过眼江山忽殊色。披荒履险登崔嵬,划然长啸山应颓。回舟荡入鸿蒙里,时有孤鹤横江来。平生到处多佳遇,海市登舟亦奇事。文章变态发雕龙,意象飘飘梦中是。铁骑长驱欲闭关,前珠后璧焕斓斑。伯驹图画鲜于字,二赋长流天地间。巢松幽人吕山下,收藏不惜千金价。清秋明月画楼开,应有虹光彻长夜。”从其文字可知,南宋赵伯驹描绘赤壁图的确为多场景多情节形式的表现。

清代著名书法家王文治在仇英《后赤壁赋图》后题跋曰:“往见仇十洲写东坡《后赤壁赋图》,青绿璀璨,董文敏谓其仿赵伯驹粉本,有过蓝之妙,且谓吴中赝本甚多。”从这段文字我们不能明确得知仇英缂丝本的原本就是仿赵伯驹制成,但从“青绿璀璨、吴中赝本甚多”等字眼,似乎这种可能性是极高的。且文嘉跋中说“《后赤壁赋图》乃宋时画院中题,故赵伯骕、赵伯驹皆常写”,那么根据前文所述“文徵明系统”以赵伯骕本为祖本,那么“仇英系统”以赵伯驹本为祖本,也就能解释清晰为何两个系统之间的画作有很高的近似性,但却在细节上略有差异。

讨论至此,我们似乎可以初步认为文徵明系统及仇英系统的诸本赤壁赋图是以南宋赵伯驹、赵伯骕的粉本进行临仿,每个画家根据对赋文的理解又增删些许新的元素,而粉本的功能就是保存和设计图样。但是二赵画风为青绿设色,从前文所引文献及赵伯骕《万松金阙图》(故宫博物院藏)都可以证明,这与纳尔逊本以纸本墨笔的白描画区别甚大,完全是两种创作思路和技法体系;且其他诸本无赋文抄录则罢(如:仇英缂丝本、文徵明仿赵伯骕本),若有皆是将赋文书于卷末或拖尾处(如传文徵明本),并无像纳尔逊本这样将相应赋文书于图像旁的情况。是否还存在其他的可能性?因此,我们很有必要再次以纳尔逊本本身风格特点为重点,结合画史著录,重新考虑它的祖本问题及画者身份问题。

图5 山石对比(上为黄公望《富春山居图》,下为传乔仲常《后赤壁赋图》)

图6 山石对比(上为郭熙《窠石平远》,下为传乔仲常《后赤壁赋图》)

图7 山石表现(左为传乔仲常《后赤壁赋图》,中为上海博物馆藏李公麟《莲社图》,右为台北故宫博物院藏李公麟《山庄图》)

虽然纳尔逊本描绘的是苏轼与友人夜游赤壁的活动,但是山水树石的表现占了全卷大宗。且这些山石呈现的特点多样,卷首远景山坡及山坡上的树木与黄公望山水风格相近(图5);东坡与友人泛舟江上,江中的石头,以侧锋画就轮廓,再用淡墨略微积染,画得较为圆润,似李郭派画法(图6)。除此之外,在表现赤壁时,又以长方形的石体呈现坚硬的视觉效果。纳尔逊本可谓是集多家山水面貌于一体。浏览现存画作,纳尔逊本这样一幅画卷多家面貌的作品中很罕见,但是在与李公麟相关的画作中(包括李公麟真迹、传为李公麟作品、李公麟传派作品),却可以找到共同之处。

在李公麟、传为李公麟、李公麟传派的画作中,对山水树石有较多描绘的画作有《临韦偃牧放图》(故宫博物院藏)、《潇湘卧游图》(日本东京国立博物馆藏)、《蜀川图》(美国弗利尔美术馆藏)、《山庄图》(故宫博物院、台北故宫博物院、意大利哈佛大学文艺复兴研究中心各有一本)、《白莲社图》(辽宁省博物馆本、上海博物馆各有一本)。其中,《潇湘卧游图》及《蜀川图》展现出的是董源面貌的山水风格,这与纳尔逊本卷首坡石渊源一致(黄公望学董源山水风格);辽宁省博物馆本《白莲社图》及意大利哈佛大学文艺复兴研究中心本《山庄图》山石显示出李郭派的风格,这与纳尔逊本表现东坡与友人泛舟江上,江中的石头手法近似;《临韦偃牧放图》及上海博物馆本《白莲社图》、北京故宫博物院本及台北故宫博物院本《山庄图》表现出的山石形态相近,都是呈长方形体态,且斜向一方排列,试图呈现出石质坚硬的视觉效果,这又与纳尔逊本表现赤壁两岸山石形态一致(图7)。

图8 《后赤壁赋图》“与友人过黄泥之坂”场景比较(上为传乔仲常本,下为顾大典画)

在山石表现上,纳尔逊本山石与李公麟相关画作种种近似;白描技法渊源于李公麟的改造,纳尔逊本全卷又是以白描技法画就。这两大特点似乎在提示我们纳尔逊本与李公麟传派有着一定的关联。

明清人著录中,除了南宋赵伯驹、赵伯骕曾创作赤壁赋图之外,还存在着更为显赫且年代更早的版本—李公麟之作。明代都穆《寓意编》记载“苏文忠前后赤壁赋,李龙眠作图,隶字书旁,注云是海岳笔,共八节,惟前赋不完。”清代高士奇《江村销夏录·卷二》著录有李龙眠《赤壁图》的样貌:“绢本。高一尺馀,长八尺。全用水墨,树石沉着,人物工雅,有秋空幽致。”不知都穆与高士奇著录是否为同一件,但是从后者记载可见流传于明代的传为李公麟所作赤壁赋图是以水墨之法画就,从前者记载可见是赋文与图像密切结合的一种书画形式。而这两个特征恰恰也是纳尔逊本较之流传于吴门地区赤壁赋图所独有的。

姜鹏通过对传李公麟作品的梳理,认为“在十六世纪初的苏州,李公麟白描用线的多样性在吴门一流画家的笔下得到确认,同时‘言白描必称李公麟’也蔚然成风;中期以后,典雅的‘绢本设色’、高古的‘铁线白描’、市场欢迎的‘雅集题材’,无不透露着吴门的趣味。到了世纪末,‘纸本墨笔’的李公麟依靠古文献与存世品被放大,同时,他也演绎成了南宗山水线索上的一环。”从中可见,16世纪末传李公麟画作多以纸本墨笔为媒介,且山水风格向南宗山水靠拢,这也恰与笔者前文提及纳尔逊本山石树木的特征相呼应。

综上,笔者推测在明代吴门地区,流传有两个版本的后赤壁赋图作,一是以南宋赵伯驹、赵伯骕青绿设色之作为底稿的画作,以文徵明仿赵伯骕本为代表,其他画作又出自文氏此本,它们以青绿设色之法表现苏轼《后赤壁赋》主要情节,画家会在画中添加一些吴门园林画或胜景画的因素;而纳尔逊本所依稿本为流传于明代吴门地区有别于赵伯骕、赵伯驹底稿的另一版本,这个底稿流传于吴门地区,被认定出自李公麟之手,是全卷以水墨绘制、分段表现赋文情节、赋文书于与之照应的图像周遭的形式。

四、纳尔逊本的制成时间考

分析表2中各个赤壁赋图像内容及创作时间,会发现表现赋文全部内容的长卷创作时间集中于16世纪40年代至16世纪的70年代。在此之前的赤壁赋图像依旧是文人泛舟江上,两岸皆是高山的单一场景,如南宋马和之、李嵩之作及明代供奉永乐内廷的画家郭纯(1370-1444)所作《赤壁图》(中国文物流通协调中心藏);而在这段时间之后的赤壁赋图像不再限制于表现泛舟江上这一格套,而是更加开放地来表现《后赤壁赋》中的其他故事情节,譬如:文伯仁《后赤壁赋图》(上海博物馆藏,隆庆四年,即1573年)描绘的是苏轼“予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸”的情景;顾大典(约活动于1568-1595年)《后赤壁赋图》(台北故宫博物院藏,万历二十年,即1592年)表现的是“二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:‘有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何?’客曰:‘今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈’”这段赋文的情节,从苏轼、二客、仆童、渔夫的姿态来看,与纳尔逊本几乎如出一辙(图8);而蒋乾(1525-?)《后赤壁图卷》(故宫博物院藏,万历三十一年,即1603年)是将苏轼“摄衣而上,履巉岩”及孤鹤东来场景叠合在一起表现。

由此不难看出,文徵明谢世之后(文氏卒于1559年),尤其以16世纪70年代之后,全面展现《后赤壁赋》各个情节的长卷赤壁图已渐渐退出“时尚”的范畴,取而代之的是又恢复到吴门画派之前选取核心视觉要素表现单一场景的做法,不过有所变更的是画家不再仅仅表现苏轼与友人泛舟江上的情节,而是扩展到表现赋文中其他故事情节,如苏轼与二客过黄泥之坂的情节、苏轼摄衣而上的情节,或是将一二情节叠合在一起来表现,而这些情节场景的塑造显然是从流行于16世纪40年代至70年代的长卷中汲取形象来表现。因此,笔者初步推测纳尔逊本成画时间应是16世纪40年代至70年代,即嘉靖到隆庆初年。

综上所述,传乔仲常《后赤壁赋图》这种将赋文内容分多场景全部表现出来的长卷形式多见于明代嘉靖至隆庆初年,大约为公元16世纪40年代至70年代。在明代吴门地区,流传有两个版本的“后赤壁赋图”,一种是以南宋赵伯驹、赵伯骕作品为稿本的青绿设色本;另一种是以被认定为李公麟的作品为稿本的水墨本,传乔仲常《后赤壁赋图》即是依据后一种稿本创作而成。但这个“李公麟”已与宋代李公麟不同,他更像是明代中晚期在吴门地区生成的一个概念,而这个概念的重要组成因素为纸本、墨笔、横卷、文学题材、白描法、南宗山水画风等等。这些因素传乔仲常《后赤壁赋图》皆具备。传乔仲常《后赤壁赋图》集中反映出了明代中晚期尤其是嘉靖至隆庆初年李公麟传派的白描山水面貌,作者应为一位生活于吴门地区的画家。

(作者为北京大学艺术学院博士生)

责任编辑:郑寒白

注释:

①[明]都穆《寓意编》:“苏文忠前后赤壁赋,李龙眠作图,字书旁注云是海岳笔,共八节,惟前赋不完”。《文津阁四库全书·子部艺术类》(第二七零册),商务印书馆,2005年,第451页。

②[元]虞集《道园遗稿》卷二记载《王晋卿画赤壁图》“黄州江上霜月白,苏子泛舟携二客。虬龙虎豹木石间,玉宇琼楼归未得。主家遗玦珊瑚钩,丹青一幅千金酬。惆怅图穷见黄鹤,白云千载空悠悠。”《钦定四库全书荟要·道园遗稿》,吉林出版集团有限责任公司,2005年,第23页。

③Jerome Silbergeld Back to the Red Cliff:Reflection on the Narrative Mode in Early Literate Landscape Painting, Ars Orientalis,vol.25(1995),pp19-38.

③Stephen Wilkinson Painting of“The Red Cliff Prose Poems”in Song Times. Oriental Art, no. 27(1981), pp76-89.

④丁羲元《国宝鉴读》,上海人民美术出版社,2005年,第295-311页。

⑥表格1、表格2所列为现今存世的“赤壁”题材的画作,系笔者根据《中国古代书画图目》《故宫书画图录》等画册收集整理而来。

⑦参见余辉《一次为苏轼平反的宫廷书画合作—在马和之画、宋高宗题〈后赤壁赋图〉卷的背后》一文,《紫禁城》,2005年12月,第59页。

⑧[明]董其昌(1555-1636)在《书前后赤壁赋》(台北故宫博物院藏)前赋末提及:“米元章每旦必书《阴符经》一卷,自题云米老日书课文;徵仲每旦书《千字文》一卷,余每书此赋,凡三年一卷,去古人远矣,书道安能进乎?其昌。”可见当时《赤壁赋》已如《千字文》般成为书法练习之文本。

⑨庄严《武元直赤壁图考》,《山堂清画》,台北故宫博物院,1980年,第210-214页。

⑩白沙宋墓壁画中就画有一件水纹屏风,故宫博物院藏南宋团扇《桐阴仕女图》中亦有类似水纹的屏风。

[明]郭纯 赤壁图 160.5×96cm 绢本设色 中国文物商店总店藏

[宋]佚名 赤壁赋 30.9×128.8cm 绢本设色美国波士顿艺术博物馆藏说明:旧题杨士贤作。

[南宋]马和之 后赤壁赋图 25.9×143cm 绢本设色 故宫博物院藏说明:马和之此画与赵构草书《后赤壁赋》及佚名篆书《后赤壁赋》合裱为一卷。

[南宋]赵构 后赤壁赋 25.9×122.5cm 绢本 故宫博物院藏

[南宋]李嵩 赤壁图 25×26.2cm 绢本设色 美国纳尔逊·艾特金斯艺术博物馆藏

[南宋]佚名 赤壁图 21×21.5cm 绢本设色 故宫博物院藏

[元]赵孟頫 前后赤壁赋册 27.2×11.1cm×22 纸本 台北故宫博物院藏款识:大德辛丑正月八日,明远弟以此纸求书二赋,为书于松雪斋,并作东坡像于卷首。子昂。钤印:赵氏子卬(朱)ƒ

[元]赵孟頫ƒ 前后赤壁赋册(局部原大)

[明]仇英 赤壁图 26×91cm 绢本设色 辽宁省博物馆藏款识:吴郡仇英实父制。钤印:十州(朱)

[明]彭年 赤壁赋 纸本 辽宁省博物馆藏钤印:彭年(朱) 孔嘉(朱)说明:此卷与仇英《赤壁图》卷合裱。

[明]钱穀、吴应卯 《后赤壁赋》书画合卷 纸本设色 济南市博物馆藏

[明]张瑞图 后赤壁赋图 27.9×320cm 绢本水墨 美国纽约大都会艺术博物馆藏

[明]文徵明 仿赵伯骕后赤壁赋图 31.5×541.6cm 绢本设色 台北故宫博物院藏

[宋]乔仲常 后赤壁赋图(之一) 29.7×560cm 纸本水墨 美国纳尔逊·艾特金斯艺术博物馆藏

[宋]乔仲常 后赤壁赋图(之二) 29.7×560cm 纸本水墨 美国纳尔逊·艾特金斯艺术博物馆藏

[宋]乔仲常 后赤壁赋图(之四) 29.7×560cm 纸本水墨 美国纳尔逊·艾特金斯艺术博物馆藏