寻根·长城

□ 张明弘

寻根·长城

□ 张明弘

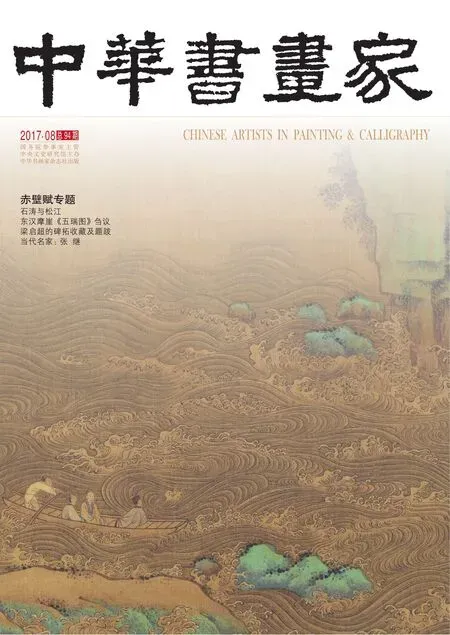

“寻根·长城”写生照一组

作为一名从事水墨绘画创作三十余年的作者,我越来越感觉到自己在绘画艺术前进道路上的彷徨与迷茫。从十多岁接触素描至今,三十年来一直受西方绘画观念和意识的影响,注重画面形式、轻视笔墨品质,造型上追求的是西化的写实或抽象的审美意趣,而非中国传统的意象造型。很多人只看到今天传统绘画艺术表面的脆弱与肤浅,却没有人关心在过去一百年里,我们的传统文化受各种因素而导致的断裂与塌陷。或许我们的根脉已断,我们需要回归自己的文化传统。回归传统文化根脉的方式或许很多,而我选择从拥有近两千年历史的长城文化脉络上去寻觅、去探索。

长城,是一条通往历史最近的路,是一条历史文化的博览长廊。当我们攀登着原始的没有被现代人修饰过的长城,便能感受到真正的历史文化根脉的延绵不绝。踏上被历史风雨蚕食的残破沧桑荒凉萧瑟的箭扣长城时,我发现今天的长城就像我们今天的传统文化,虽然它已经坍塌得断断续续、满目疮痍,但是仍然延绵不绝、波澜壮阔,那浑厚、深邃、雄伟、博大的精神更加摄人心魄。

长城沿线有三百多座古城、古关、古堡,是人文、自然、历史、文化的承载体。之所以把名字定为“寻根·长城”,就是要让自己在这次行走中,从主流的现代城市文化以外的相对原始的、较少被所谓的现代先进文化污染的古村生态文化中,去找到清晰的文化发展脉络,顺着这条脉络走出时间与空间的局限性,找到一条中国传统文化的根脉。我相信,只有把我们自己的艺术种植在中国传统文化的土壤里,才会长出具有我们民族文化特质的长青之木。

张明弘 “寻根·长城”写生 34×68cm 纸本设色 2016年

张明弘 “寻根·长城”写生 68×68cm 纸本设色 2016年

我自2014年6月从丹东虎山出发至今,已三年有余,行程已七万多公里,走至甘肃省张掖市山丹县这个有着几百年历史的县城,接近整个寻根行程计划的三分之二。期间采访过一百余个古村落,收集了大量数据,以绘画、图片、影像和文字的方式记录了长城沿线上辽宁、河北、天津、北京、山西、陕西、内蒙、宁夏、甘肃九个地区的长城,及长城附近的村落中古建筑的建筑特征和风格变化。在文化缺失的钢筋混凝土的大地上,那些古代建筑艺术品已寥寥无几。我们搜集整理着长城沿线的古村落中各个时代具有代表性的的建筑资料,在感受和欣赏着我们中华民族的古代建筑艺术的同时,又领略和感叹各地不同的风土人情和历史风貌。

民国之前建筑的代表就是院门。作为一个庭院的门面,院门极尽讲究:飞檐起脊、门当户对、雕花窗棂、迎门照壁、守门神兽等。每座古宅之间相辅相成又各有千秋,尤其是镶嵌着精致的铺首衔环和整齐的门钉的木门,更增加了古宅的庄严与神秘。一座大门就是一件雕塑艺术品,透露着古朴庄重与浑厚肃穆的气息,让人油然而生敬畏之感。战乱过后的解放初期,由于经济落后,房子只求遮风挡雨,门楣简陋,有的是拆了长城的条石或方砖砌成,既没有飞檐,更没有雕花。虽然保留着古建筑的的庭院样式,但是精致庄严的气韵全无,低墙矮门,粗制滥造,更有甚者连门板也省了,随意用木棍钉成简易门栅栏,一眼望去院内一览无余。到20世纪80年代经济复苏后,由于“文革”对传统文化的破坏,加上西方文化的传播,很多人已经失去了传统的审美意识,房屋虽用砖瓦建造,但院门更是没有原来的起脊,一边一个砖砌的垛子,上面加一块水泥板,富庶人家砖垛上贴一些瓷砖便是好的。造型简单呆滞,装饰粗糙俗气,传统审美精神上的院门已经消失殆尽。

张明弘 火红的日子 60×90cm 纸本设色 2016年

在农村经济发展由城市为主导的今天,青壮年劳动力几乎全部迁移到城镇,唯有年迈的老人留守农村继续耕种以谋生,在大同,七八十岁的老人种着十几亩地的现象非常普遍。孩子在外打工,有的一年能回家乡两三次,也有几年不回一次的,照顾老人无从谈起,在农村老无所依、老无所养,叫人心寒。这一块儿区域里,以城镇生活为模范,农村人口或租或买,搬进了楼房—在农村,如果不在城镇买楼,男孩子就娶不上媳妇。因此,村民不再热爱生养自己的村庄,不再感恩养育自己的热土,对属于自己的有着辉煌历史的家园弃之不理。既不维修也不养护,垃圾遍地,古宅坍塌,大量农村老人住在危房之中。

从什么时候起,我们开始觉得原本拥有历史文化的传统古宅叫土气,是落后,把冷冰冰的水泥楼房称为洋气,叫做时尚。我们对自己传统的优秀文化是如此的漠视和抗拒。仅仅用了一百年便将中华五千年演变而来的传统文化精髓覆没,从老人到小孩,从城市到农村。看着那些留守在古村的老人,在自己岌岌可危的百年祖宅前晒着太阳,却怎么也抵御不了满目的苍凉。如何安度晚年,或许他们早已不敢多想。看似安逸,实则被抛弃:被时代抛弃,被儿女抛弃,被自己抛弃……

在社会生活以经济为主导的前提下,历史文化就如同那庭院里佝偻的老人,虽然在阳光下,却毫无生机与活力,尽管被许多人放在嘴边、摆在桌上,却缺少对他们真正意义上的尊重和敬畏。古城、古墙要么被肆意修建得面目全非,要么任其坍塌破败。其实,今天我们看到的千疮百孔的长城,是千百年来人与自然共同缔造的人类历史上最磅礴宏伟的艺术品。历经千年风雨沧桑的长城上那满目疮痍、悲壮萧瑟的敌楼,是智慧之美,是勤劳之美,是历史之美,是文化之美,就象老人额上的皱纹,是勤劳、智慧、慈祥、安然的象征,不需要任何修饰,只需有效地加固和维持,让其在岁月中平地伫立。而有的人,不去关心老人是否安好、城墙是否牢固,便一股脑置之不理,或是随意治疗修缮,以显孝顺,以彰功绩。中国的传统文化与美德俨然已成世人消受不起的奢侈品。

今天的文化艺术,像极了古村里的那些房子,虽有其身却无其魂。那些具有传统文化代表意义的古宅被尘封、被遗忘、被舍弃、被漠视。还有几人愿意去了解、去走进,拿出时间和精力去研究去保护、去尊重、去修缮、去传承。那些肆意将古宅推倒拆除的人,那些以修缮之名,实则以钢筋水泥重造的人,那些以环保之名却以涂料刷墙的人,那些喊着农村城市一体化而拆除古宅建洋楼的人,他们早已不懂何为感恩、何为敬畏、何为责任、何为传承。就这样,一代代人走向城市化,任身后历史的根脉坍塌,伴随着逐渐消失的长城和古宅,以及逐渐消失的传统文化。或许有一天我们的子孙,再也看不到那些经历了几百年沧桑的雕花门楣、立体砖雕、精致照壁……到那时,我们即便追悔莫及,却再也无能为力!

(作者单位:北京科技大学国际学院)

责任编辑:韩少玄