实用考古绘图四则(上)

□郝红星

实用考古绘图四则(上)

□郝红星

作为考古资料三大记录之一的考古绘图,是对各类遗址、遗物原貌进行准确反映的保证,其作用具有不可替代性。因此,如果不能熟练地掌握一定的考古绘图技术,就会影响考古记录以及考古报告的科学性、完整性,更会给下一步的考古研究工作造成困难,这也是考古领队亟须重视的问题。本文试图从自己多年的考古工作实践出发,阐释四种遗迹、遗物图的绘制。

一、有打破关系的遗迹图的绘制

作为领队,在检查资料的过程中,常常发现技工把有打破关系的遗迹的平、剖面图绘得乱七八糟:目标是绘出打破者,结果被打破者也绘出一部分或全部;目标是绘出被打破者,结果既绘出被打破者,又绘出打破者,两者叠加在一起,让人眼花缭乱。实际上,由于我们绘制的是平、剖面图,而剖面图一般是在平面图的基础上添制而成。这样,绘打破者的平、剖面图,被打破者作为背景,一般是不用出现的。有人顾忌到打破者的平、剖面图一部分是生土壁,一部分是熟土壁,而坚持要把作为背景的被打破者也绘出,这样就喧宾夺主了。因而我们主张在总平面图中宣示两者的关系,文字描述时予以介绍,绘图时将打破者全部用实线表示,而不必生土部分用实线,熟土部分用虚线,这样更简洁明了。下边我们用新郑铁岭墓地的实例说明被打破者如何正确绘制,我们遵循的原则是:虽然是绘制被打破者,但看到的 (包括被打破者与打破者)一般都要绘出,看不到的即清理掉的一般无须绘出(为了线图完整的除外)。

图一 被打破墓的平面图

1.被打破者被一浅而小的竖穴土坑墓打破,如M530之被M529打破,要绘M530的平面图。M529打破M530的生土壁一部分,也打破填土一部分,M529已经清理完毕,仅在M530北壁上留下一直壁的浅坑。这时M529的东壁、西壁及东壁一部分要绘出,墓底在M530北壁上有一条东西向的线也要绘出,而这条线以南的已经被清掉的原位于填土上的M529的南壁线则无须再用虚线标出。为了表达清楚,我们将M529、M530配了颜色(图一:1),而标准的线图是不能带颜色的(图一:2)。

2.被打破者较大,打破者窄而长,为了控制被打破者线图不至于过大,打破者只绘出一部分,如M1041之被M1040打破一角。M1040是直壁的土坑墓,墓底在M1041西南角墓壁上留下两条直线,而M1040已经被清掉的西北角不必再用虚线标出。为了图的整洁,M1041缺失的西南角墓口线不必绘出(图一:3)。

3.被打破者较大,打破者长而大,同样的为了被打破者平面图适中,打破者只绘出一小部分,如M527之被M528、M536打破。M528、M536均为直壁土坑墓,前者打破M527的西壁与北壁,后者打破M527的东壁与北壁,两打破者的墓底在M527的东、西、北三壁上留下了直线。因为M527被毁掉的墓口线距M528、M536在东、西、北三壁上造成的直线稍远,墓口线可以用虚线补出,这样可使M527的平面图看起来更美观(图一:4)。

图二 被打破墓的平、剖面图

4.被打破者墓口被厚薄不同的文化层破坏,如M1070之东南角、西南角被文化层破坏,文化层范围不必理会,M1070的墓口线要用虚线绘出,以便M1070线图完整(图二:1)。

5.被打破者较大,打破者中型,可将打破者边线全部绘出,如M1119被M1118打破。M1118为直壁的土坑墓,打破M1119东北角及东壁、北壁各一部分,墓底在M1119东壁、北壁上留下了直线。M1118被清掉的部分不必用虚线绘出,为了图的美观,M1119缺失的墓口线也不必用虚线绘出(图二:2)。

6.被打破者较大,打破者有中型的口大底小的土坑墓,如M1109之被M1107、M1108打破。M1107为直壁土坑墓,墓底在M1109东壁与北壁上留下了直线。M1108为斜壁土坑墓,墓底在M1109西壁与北壁上留下了直线,它的斜直墓壁在M1109的西壁与北壁上留下了斜直线。两墓被清掉的部分不必用虚线绘出,而M1109的墓口线也不必用虚线绘出,因为M1108的平面图已经够烦琐了,添上墓口线显得更乱(图二:3)。

7.被打破者较小,打破者较大较深,如M1060之被M1059打破。M1059是较大的斜壁土坑墓,为了控制M1060平、剖面图的适中,M1059的长度及深度均不必全部绘出。如果全部绘制,似又喧宾夺主;如果M1059的宽度不全部绘出,其剖面又显得过于零碎,莫名其妙(图二:4)。

8.被打破者较小,打破者浅而长,纵向打破,如M1122之被M1121打破。M1121是直壁土坑墓,长度未全部绘出,被清掉的部分东、西壁按理不应再出现在M1122平面图中。因M1122南、北两壁外的两部分是一个整体,可用虚线将它们连起来(图三)。

9.被打破者中等,打破者大且深,打破前者墓底一部分,如M1037之打破 M1038。M1037大于 M1038,为了突出M1038,只绘出M1037的西北角(图四)。

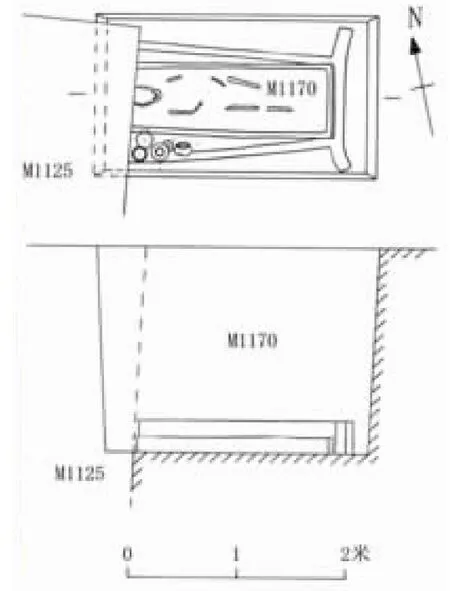

10.被打破者中型,打破者特大且深,如M1170之被M1125打破。M1125是口大底小的斜壁墓(清完已回填),其东北角打破M1170的西部,且贯穿底部,仅西北角有保留。为了图的简洁,M1125的底边未绘,为了 M1170图之完整,其西壁的墓口线与底边均用虚线补出(图五)。

图三 M1122平、剖面图

图四 M1038平、剖面图

图五 M1170平、剖面图

二、简单器形的绘制

简单器形莫过于圆形器皿,比如罐,若能将它绘好,则相似、相近的器皿如壶、钵、碗等绘起来也会相当容易。一般将罐放置在铺有米格纸的绘图台上,左边竖一直角三角板,使罐最宽部分紧贴三角板之直边,然后量取罐左边轮廓上的关键点至三角板的水平距离,再将这些点按一定的比例落在另一张米格纸上,罐之左轮廓便跃然而出。过去有一种方法较为简便,即左轮廓线画出来后,在米格纸上找出罐的中轴线,利用对称的原理将罐的右轮廓线画出来。实际上,古代的器皿正圆的很少,器皿口沿、肩、腹、底的中心点不在同一根中轴线上,按对称法画出来的图反而不是器皿的真实外形。所以,我们提倡在罐的两边各竖一直角三角板,左三角板紧贴罐,右三角板距罐有一定距离,距离多少,要根据绘画时采用的比例而定。

初学绘图时,一般掌握不住比例,看到小器物会采用 1∶1、1∶2, 稍大点儿的器物会用 1∶3、1∶4,大器物会用 1∶5、1∶6。 一个遗迹单位的器物采用这么多比例,排版时线图大小均衡,容易安排,但模糊了器物的相对大小,使得器物在人们心中的形象不明确。笔者经过二十多年的实践, 觉得采用 1∶1、1∶2、1∶4 的比例较好,即使三种比例的线图安排在一版,因为彼此为二倍级,器物相对的大小也比较容易想象。 我习惯使用 1∶2,1∶6 则要慎用。

图六 绘图台的处境

回到“右三角板距罐有一定距离”这个问题。在1∶2的情况下,右三角板一般放在偶数米格线上,如下图(图六:1)放在24厘米处。这样在绘图米格纸上确定0厘米米格线,再标出12厘米米格线,罐的完整轮廓就容易绘制了。如果右三角板放在23厘米处,确定0厘米米格线后,就要标出11.5厘米米格线,殊为不便。但是,如果罐体右半部有特征需要绘出时,为了保证测量精确,右三角板可以沿着24厘米线向前移动(移向绘者),或者先向前,再向左移至20厘米、或18厘米、或16厘米处,然后在绘图米格纸上标出10厘米、9厘米、8厘米米格线,进行特征的绘制。这样做是为了将特征距右三角板的水平距离精确化,那么特征在高度上的精确化怎么做到呢?我们提倡用三角板来量取,让三角板的直边保持水平,量取数字后,高度数字与水平数字均除以2。有些人习惯用比例规量取特征到右三角板的距离,这样可省却水平数字的计算,但比例规的两脚中间没有连接物,眼力很难让它们保持水平,这样量出来的水平距离当然不甚精确。

以上所说的一切建立在一个基础之上,即绘图台的台面是一个水平面。如果台面中间凹或中间凸,使用以上的方法测量,绘出来的图也是变形的。具体地说,如果是凹面,轮廓线上各点距三角板直边的距离变短,绘出来的图在中腹以上有较大的扩张(图六:2);如果是凸面,轮廓线上各点距三角板直边的距离变长,绘出来的图在中腹以上有明显的瘦身(图六:3)。观看上图所示,很容易理解。故此,我们需要在绘图台上放置一块平板玻璃,其上再置米格纸、器物、三角板。

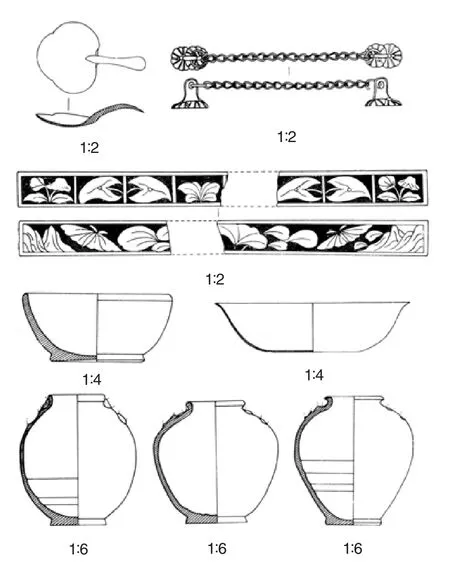

图七 不同比例的初学图

我第一次绘图,是自己撰写于1994年且用来发表的 《郑州地区发现的几座唐墓》一文用图。一如前述,对器物的生疏,造成一版线图有1∶1、1∶2、1∶3 三种比例, 这些图经过出版社的缩排,分别变成 1∶2、1∶4、1∶6(图七)。以现在的眼光看,鎏金铜尺的珍珠地画得过于密集,缩排后变成漆黑一团,如果当初将珍珠地画成半圆,并适当减少数量,缩排后的效果或许更佳;瓷罐若使用1∶2的比例,则铜尺、碗罐的形象可以在脑中形成倍级增长,但瓷罐使用了1∶3的比例,打乱了这种增长次序;另外,所有器物的剖面斜线画得过于密集,可以略稀疏一些。为了保持剖面斜线方向的一致性,建议描图时,将三角板的边重合米格纸对角线,画歪时可以随时调整。

将这篇文章1∶4的线图 (原比例为1∶2)排在一起,器物的相对大小一目了然(图八)。描硫酸纸图时,一定要画出瓷器的质感,圆润与劲挺相结合。故此,除了纵横直线用针管笔外,左边稍粗的剖面线与右边稍细的轮廓线均用一支蘸笔完成。线的粗细依靠着墨的多少与握笔的力道来达成。实际上,从一开始,本人就习惯将蘸笔尖反用,将笔尖的张力与弹力转化成线条的柔顺与飞扬。并且发现,考古界这样用笔的不止一个。

图九 河南巩义新华小区汉墓M1出土陶器

2001年6月,郑州市文物考古研究院在河南巩义物资局新华小区发掘一座汉墓,由于器物大小相差悬殊,绘器物图时使用了1∶1、1∶2、1∶3、1∶4、1∶6 五种比例,《华夏考古》编辑部的同志在排版时将 1∶2、1∶4的器物图,统一缩成1∶10的线图排在一起(图九)。我们观察这些图时发现剖面斜线的间距大致一致,说明本人在绘制比例不同的线图时,对斜线间距拿捏得比较准,对可能发生的缩图大小了然于胸。对于一些铜器,如无柄的铜熏炉,熏炉盖镂孔,孔小且多,用 1∶1比例绘制。有柄的熏炉因柄较长,用1∶2比例绘制,并省去了俯视图。铜鸠车较小,用1∶1绘制。这三件的图被编辑缩成统一的比例尺(1∶5)放在一起,它们的绘制需要一定的耐心。比较难绘制的是两件铜托盘上的铜耳杯,由于其弧度大,转圜处多,而反用的笔尖每次只要弧行1厘米就得改变硫酸纸的角度,这样就形成一个断点。一个耳杯大概有八至九个断点,接续绘线时,要尽量保证接头不被看出来,接续绘出的弧线弧度要和前边的弧度一致,这样就很难,更别说两盘共有16件耳杯,要将全部耳杯绘好,没有一定的毅力是不行的(图十)。

图十 河南巩义新华小区汉墓M1出土铜器

2001年3月,郑州市文物考古研究院在东大街长江置业商住楼工地发掘到一个元代灰坑,坑中出土大量的元代瓷片,后撰写成《郑州市东大街元代瓷器灰坑》一文,发表在2004的年 《文物》第11期上。由于瓷器大小相差不多,仅采用 1∶1、1∶2 两种比例。瓷器器形单一,多数为碗盘类,绘制起来比较容易,但描图时,悉数达成器物轮廓线的流畅、圆润,实在是一件不易的事(图十一)。图中有些器物原图是1∶1,被编辑部缩成1∶2的比例,而原来1∶2的图,有些被缩成 1∶4,有些则被缩成 1∶5,是因为后者器物较大。

三、俑类器物的绘制

陕西、河南作为全国的文物大省,有较多的汉唐之物,这两省考古工作者的文章中有较多的俑类线图,他们绘得都相当好。然而对于有志于绘图的年轻考古工作者来说,可能感觉绘俑不太容易。我从自己的经验出发,认为从绘制一般的器皿到绘制较为复杂的俑类,大概需要三个月。原理是一样的,无非是正投影,把看到的画上去就行了,当然也存在为了图的整洁,把有些无用的斑点、瑕疵舍去的情况。

图十一 郑州东大街元代瓷器灰坑出土器物

绘制俑类线图,不一定要有美术功底,我见过有些学过美术的人是怎样绘制俑类器物的。他们一般先量取俑类的身高,拿着铅笔,边看边绘出俑类的头、脸、衣服、裤、靴等,手法还是素描的手法,但没那么多线条。画出来的图,乍一看,很像,拿三角板一量,没有一处准确,从脸宽到肩高,从眼角到裤褶,总感觉不是那么回事。如何画得准确?用三角板量就行了,即使你没学过美术,记住我们前边强调过的,三角板的直边一定要保持水平,这样生描硬画出来的图大概也差不到哪儿去。当然,这样的图还有一项工作要做——美化,这应是美术的范畴。

俑类绘图分动物俑绘图与人俑绘图,我认为前者和绘器皿图差不多,认真就行,后者则要花相当多的心思,才能绘得像,绘出效果来。

在唐墓中,我们一般见到的动物有马、驼、羊、猪、狗、鸡、鸭、鹅等。马、驼的眼眶呈三角形,眼珠非正圆形,马首上还有突出皮肤的额骨线条,这些都是容易画的。马首、驼首画出来后,身体部位随便画,即使不那么精确,画出来的马、驼也是神采飞扬。这是什么原因呢?大概马、驼的精气神儿都集中到眼睛上了,而眼睛怎么画怎么有。这两种动物的姿态大体是固定的,呈昂扬向上的姿态,至于身上的配备,都是这无生命的东西,画好就行。当然,如果能知道马、驼的腿部构造,画出来的腿刚健有力,似乎就能灵动起来。羊、猪、狗、鸡、鸭、鹅等均合模制成,因模或上釉问题导致一部分眼睛不清,这样在眼睛的位置画上一小弧线,表示动物的眼眶就行了(甚至不画)。而清晰的眼睛大致分为圆形与梭形两种,这也是容易画的,身体部位与马、驼,就更容易画了(图十二)。

图十二 河南巩义唐墓出土动物

唐墓中属于人俑的主要有人首镇墓兽(兽首镇墓兽也附于此)、武士俑、文武官俑、男女侍俑等,它们的绘制,本人的感觉难度大体相当,依序说明之。

1.人首镇墓兽 人首镇墓兽是隋唐墓中发展有序的一种器物,从初唐的短角、小耳、“国”字脸发展到盛唐晚期的粗角、大耳、长方脸,变化的是角、身体、台座的全方位增高,不变的是男性的气概。这种俑均浓眉、大眼、高颧骨、阔鼻头、紧抿大嘴,有些长有络腮胡须。对一个有美术底子的人来说,画这些器物根本不在话下,而对一个初学者来说,可能还不知道怎么下手。实际上,人首镇墓兽脖子以下的部位非常好量取,而面部除了仔细量还要有一些技艺,这也是其他人俑面部的统一绘画技法。具体地说,仍然强调绘图台的面一定要水平。曾有绘图人员问我,他量得非常准确,为什么绘出来的俑脸看上去有点窄啊?其实这是绘图台中部高于四周造成的。脸绘得窄了,怎么看都不像,周身画得再好,也都作废了。同样的,脸绘得宽了,看上去也相当别扭。稍早的人首镇墓兽眼球高而凸,眼珠位置是凹坑,眼眶大致呈方形,这是能够画好的(图十三:1、2);后期人首镇墓兽眼球突出,一般用彩来描画眼眶与眼珠,但彩往往脱落。所以,绘眼时不需要点睛,只在眼眶中画出眼球就行了 (图十三:3、4、5)。绘人首镇墓兽最关键的地方是绘颧骨。由于我们的绘画是平面图,而颧骨是立体的,常常量得非常精准了,看起来就是不像,脸上好像缺了什么东西,神韵全无。原来,颧骨的凸起虽然暴陡,但不是断层似的凸起,与眼眶、嘴角、鼻角、脸轮廓间没有明显的界限。如何表现这种凸起呢?常用的是弧线表示法(目前已经很少用阴影表示法了):在颧骨的周围画上间断的“(、)、(、 (”来表示颧骨的突兀。这种似有实无的弧线,画在突显出来的颧骨看着和实际大小一样的地方就行了。如果感觉大小不一样,就或里或外、或上或下微微地移动。人首镇墓兽的鼻、嘴都是容易画的,说到这里,似乎画人首镇墓兽就一蹴而就了,其实不然。由于人首镇墓兽的下巴微有扬起,这个前伸的嘴巴画出来后,会感觉人首镇墓兽脸有些短,这也是下巴的圆润造成的。一般我们会把下巴线下移一点,或者脖子线画得偏下一些。这就是视觉差的问题了,而非下巴量取得准确不准确的问题。

图十三 河南巩义芝田人首镇墓兽

2.兽首镇墓兽 兽首镇墓兽是同人首镇墓兽同步发展起来的,最初三短角、小耳、眼眶深陷,嘴紧抿,发展到盛唐时期角高戟长,大嘴狂张,胡须、羽翼也都飞扬。这种镇墓兽只要把大嘴和排牙画得精确,就基本表现出它的凶狠劲了(图十四)。新手往往漏画舌头或者不知道怎么画,这是个小小的难点。

3.武士俑 唐墓中的武士俑大概有四种,小型圆顶盔武士俑、大型圆顶盔武士俑、宝髻武士俑、宝顶盔武士俑 (后两种一直延续发展,直至盛唐晚期)。

小型圆顶盔武士俑是唐代早期的武士俑,高21厘米左右,一墓出多个,有时甚至多至7个,看上去大同小异。这种俑脸胖嘴宽,鼻头较高,眼睛涂彩(一般已经失去),所以只画出眼眶便能表现它眼的神采。因颧骨高而圆,显得脸蛋丰满,故颧骨周围起衬托作用的弧线要短,方显质感(图十五)。

大型圆顶盔武士俑同小型圆顶盔武士俑共出,一墓未见有超过两个的,高42厘米左右。很奇怪,它与小型圆顶盔武士俑一同消失在公元675年之前。与小型武士俑脸蛋圆润不同,大型圆顶盔武士俑浓眉如檐,蒜头鼻高挑,两个大坑中镶嵌着卵形眼,眼珠上有凹坑,张嘴露齿,周围为凸起的颧骨与下巴,极富男子汉的狂野与沧桑。这种俑必须表现出双眼的炯炯有神与三角形颧骨的凸起。为此,眼珠上的小圆圈不能漏画,嘴周围的起衬托作用的弧线要尽量长,但也不能密不透风,要略有间断(图十六)。

宝髻武士俑与宝顶盔武士俑是对俑,墓中一般各出一件。宝髻武士俑姿势基本相同,面容相似度很高,皆浓眉大眼,颧骨略凸,宽鼻抿嘴。有些俑的眼部涂彩未失,有些一只眼有彩,另一只眼则没有,一定要据实以画,不然画出来的眼神就不对。这类俑的颧骨既凸出,又柔和,不像大型圆顶盔武士俑那样,眼眶与嘴角深陷,故起衬托作用的弧线要略短一些,衬托出颧骨的凸起即可,而嘴角的弧线就更短,甚至可有可无(图十七)。

宝顶盔武士俑是唐墓中使用时间最长的一种俑,从唐代早期晚段一直使用到盛唐晚期,其面部形象与服饰变化不大,但头盔、底板、台座日趋增高。这种俑面孔方正,凸凹感不强,注意眉毛与胡子,还是比较容易画的。但有些俑眼睛凸而圆,采取不画眼眶以突出眼珠的特殊手法;有些俑下巴略扬,故脖子线与下巴线要分开(图十八)。

图十四 河南巩义芝田兽首镇墓兽

图十五 河南巩义芝田小型圆顶盔武士俑

4.文武官俑 文官俑是唐墓中很重要的器物,它是由北朝的小冠俑发展来的,其形象在唐代也一变再变。唐代早期,墓中一般放置两件,形象较为一致,皆头戴一梁进贤冠,身着交领宽袖襦,下着大口裤,足着履,双手拢袖,立于地。它和早期的大型圆顶盔武士俑一样,眼大而面凸。如果我们已经领会画衬托弧线的要领,这种俑就比较好画了。眼眶狭而长,眼珠上有圆坑,嘴角的弧线弯而短,下巴上有纵向美人坑,这些都容易画。但在实际操作中,如果绘时不注意,眼角偏上偏下,或偏内偏外一点,俑的神情便不对。所谓眼睛是心灵的窗口,只有眼眶的宽度、高度、位置都对了,点眼也不错,图才能和俑神似,这要多观察、多锻炼才行(图十九)。

图十六 河南巩义芝田大型圆顶盔武士俑

图十七 河南巩义唐墓宝髻武士俑

文官俑发展到盛唐,感觉从毛发到体形都发生了变化。初唐的还留有北朝的特征,宽额头,深眼窝,高颧骨,衣服也是裤褶之类,现在则摇身一变成为面丰身修的美男子,褒衣博带,完全的汉官装束。这类俑面部特征不突出,不突出便难绘,所以在此我们要提出一个相似度的问题。像前边的文官俑,面部凸凹有致,我们可以绘到百分之九十像,考虑到平面图与立体照片的视差,这已经是非常难得的了。但汉式文官俑却不好绘,圆圆的脸,特征非常难抓,有时这一类的俑绘出来的图三分像也达不到,这样的图显然是不能用的(三分像算及格,但我也见过不少一分也不像的发表用图,这充分说明绘俑的难度)。对这类俑我们要细细观察,多方揣摩,如果能绘出他们忧郁、内敛、文雅的表情那就更好了(图二十)。

武官俑是从文官俑分离出来的,时间约在公元680年,这种现象可能与当时的朝服变化有关。此前的文官俑穿的是裤褶类服装,而裤褶是武人的衣服。随着士族集团的逐渐得势,朝中文武官员舍弃了与关陇集团关系密切的裤褶类服饰,新人新气象,新人新面孔,文武官员的分野影响到墓葬俑的变化,是再自然不过的事。新出现的武官俑浓眉大眼,鼻直口方,越来越有美男子特征。所以,要研究这类俑的眉、眼、鼻、嘴四个部位,眉、眼要画出炯炯有神,鼻、嘴要画出一团和气,前者用笔长而重,后者周围的弧线一定要短而浅。在此我们要再次强调蘸笔反用的好处,对于描画出眼角、眉梢、衣纹的流畅都大有好处(图二十一)。

图十八 河南巩义芝田唐墓宝顶盔武士俑

图十九 河南巩义芝田唐墓文官俑

图二十 河南巩义芝田唐墓文官俑

图二十一 河南巩义芝田唐墓武官俑

5.男女侍俑 男女侍俑主要有牵马俑、幞头俑、胡帽俑、反绾髻俑、低髻俑、半翻髻俑、倭坠髻俑等,体形较同墓的镇墓兽、武士俑、文武官俑要小。由于我们每次绘图都是从较难的镇墓兽、武士俑、文武官俑开始,且绘制不好便重新来,所以遇上这些较小的男女侍俑,其面部特征的掌握已不是问题,在较窄的面部将这些特征绘出来就可以了。这里我不得不提到绘图用的铅笔,我习惯用4H或3H的铅笔,笔尖细而硬,可以保证面部线条的清洁与明晰,在描图的时候,如果底图已比较传神,那么蘸笔的反笔尖便能逼真地再现男女侍俑的恭顺与谦卑,以达到我们绘图的目的,而照相有时似乎还达不到此目的(图二十二)。

图二十二 河南巩义芝田唐墓男女侍俑

(作者单位 郑州市文物考古研究院)

[责任编辑 赵建春]