超声引导与触脉结合在桡动脉穿刺置管中的应用

盛睿方,夏建华

·临床医学·

·论著·

超声引导与触脉结合在桡动脉穿刺置管中的应用

盛睿方,夏建华

目的 评估超声引导结合传统触脉定位行桡动脉穿刺置管的临床效果。方法 选取解放军第四一一医院准备择期手术患者60例,ASA I或II级,年龄32~87岁,采用数字表法随机分为U、C 2组,每组30人。 U组:采用传统触脉定位结合超声引导下穿刺置管;C组:采用传统触脉盲探法穿刺置管。记录2组患者定位及准备时间、置管成功时间、一次成功率、总成功率、穿刺次数、失败率及血肿并发症发生率。结果 与传统触脉定位法相比,传统触脉定位结合超声引导法置管成功时间显著缩短(P<0.01),一次成功率显著提高(P<0.01),穿刺次数显著减少(P<0.01)。结论 超声引导与触脉结合下行桡动脉穿刺置管,穿刺时间短,一次成功率高,并发症发生率低,安全可靠。

超声引导;桡动脉穿刺

为了在桡动脉穿刺置管中减少创伤、增加安全度、提高成功率,超声引导下行桡动脉穿刺置管操作已逐渐成为麻醉业界的趋势[1]。由于传统触脉盲探法行桡动脉穿刺置管存在一定的失败率和并发症,本研究对比了传统触脉定位结合超声引导下桡动脉穿刺置管和传统触脉盲探法行桡动脉穿刺置管的优缺点,给临床麻醉工作提供参考。

1 资料与方法

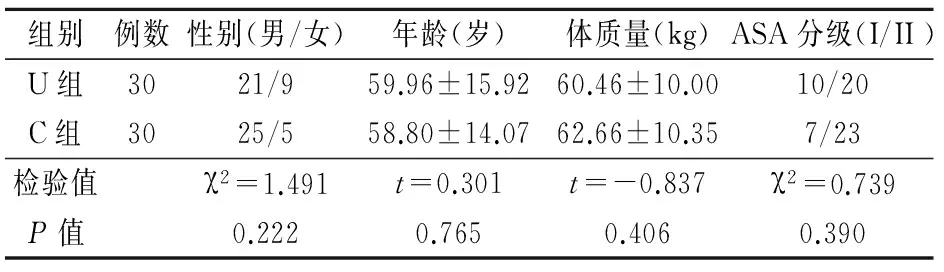

1.1 一般资料 选择我院择期需行桡动脉穿刺置管测压的手术病人60例,美国麻醉师协会(ASA)分级I或II级,男46例,女14例,年龄32~87岁,体质量45~80 kg。排除标准:有凝血功能障碍;有局部皮肤破损、感染;Allen试验阳性。用数字表法随机将患者分为U、C 2组,每组30例。 U组:传统触脉定位结合超声引导下穿刺置管,C组:传统触脉盲探法穿刺置管。2组患者一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组患者一般情况比较(例,x±s)

注:U组:传统触脉定位结合超声引导下穿刺置管组,C组:传统触脉盲探法穿刺置管组;ASA:美国麻醉师协会

1.2 仪器及耗材准备 采用Sonosite S-Nerve便携式超声仪,高频探头HFL38频率6~13 MHz,探头前端涂上耦合剂,外套无菌手套,用手套边缘的皮筋扎紧,确保前端无菌,确保手套与探头前端耦合剂涂抹均匀并排除气泡。使用德国贝朗20号一次性使用的动静脉留置针。

1.3 操作方法 所有患者进入手术室后连接心电监护,采用静吸复合麻醉,麻醉诱导:给予咪达唑仑0.02~0.04 mg/kg、芬太尼0.001~0.002 mg/kg、丙泊酚1.5~2.0 mg/kg、琥珀胆碱1.5~2.0 mg/kg,诱导插管后维库溴铵0.1 mg/kg,持续吸入1.5%~3%的七氟醚,维持MAC 0.7~0.8, 瑞芬太尼0.002~0.010 mg·kg-1·h-1,并间断给予维库溴铵和芬太尼维持,生命体征稳定后行桡动脉穿刺置管。左侧或右侧上肢外展90°,手腕下放置1袋500 ml软袋液体,用绷带在手掌处将手与搁手架扎起固定。(1)U组操作方法:于腕部桡骨茎突水平触得桡动脉搏动后,使用记号笔在皮肤上划线定位桡动脉走形约1 cm。用碘伏消毒腕部皮肤后,左手将超声探头中点置于划线上,探头长轴与划线垂直,取手腕桡骨茎突平面的横截面超声影像。可见桡侧表浅位置圆形搏动液性暗区,按压后管腔可变小,但仍可见搏动,多普勒超声显示红色搏动影像,确定为桡动脉后将其置于超声显示器图像水平中点。在不丢失动脉图像的情况下将探头旋转90°,得到桡动脉腕部高点影像后向近心端平移1.5~2.0 cm,保持探头始终垂直于皮肤,得到手腕长轴桡动脉影像,可见搏动管状液性暗区,多普勒超声下为红色搏动血流。确定为桡动脉后,采用平面内手法进针,进针点尽量贴近探头,与皮肤角度呈45°,进针方向指向近心端,调整穿刺针在最佳桡动脉长轴平面内。当超声显示针尖进入血管腔时,观察穿刺针是否有回血,见持续回血后减小角度15°~30°,由协助护士固定保持针芯位置后进套管,顺利置管后后退拔除针芯。如果置管不顺,套管回位后,长轴寻找穿刺针前端,调整穿刺针方向到平面内,再行置管。(2)C组操作方法:操作者左手在患者桡骨茎突平面腕部桡侧触得桡动脉搏动后,消毒腕部,右手持针在搏动最强处45°进针,见回血流畅后减小穿刺针与腕部的角度15°~30°,进套管,顺利置管后拔针芯。如果置管不顺,退套管,调整穿刺针方向,再行穿刺。所有操作均由同一名高年资麻醉医生完成,计时和协助由同一名护士完成。

1.4 观察指标 分别记录2组患者的定位及准备时间(U组为触脉划线时间+探头准备时间+消毒时间,C组为触脉定位时间+消毒时间)、置管成功时间(从穿刺进针开始计时到置管成功的时间)、一次成功率(U组同一平面内一个方向为1次;C组进针一个方向为1次)、总成功率、穿刺次数、失败率(穿刺时间超过20 min,改用其他位点穿刺)、血肿发生率。

1.5 统计学处理 采用SPSS 18.0统计软件分析。正态分布的计量资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用成组t检验。计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

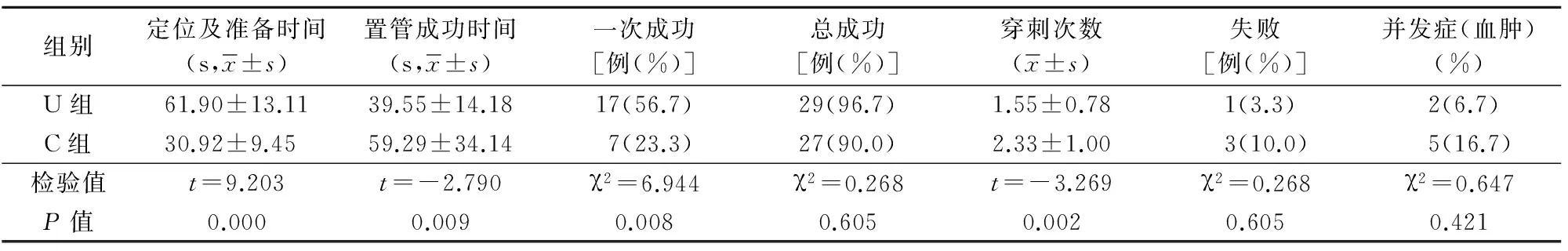

2.1 2组患者穿刺情况比较 与C组相比,U组的定位及准备时间显著延长(P<0.01)。U组置管成功时间显著短于C组(P<0.01)。成功率方面,U组一次成功率为56.7%,显著高于C组的23.0%(P<0.01);总成功率分别为96.7%和90.0%,2组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。U组穿刺次数低于C组,差异有统计学意义(P<0.01)。2组失败率及并发症比较差异无统计学意义(P>0.05)。2组共4例穿刺失败后,均采用触脉与超声引导相结合行另一侧桡动脉穿刺置管完成置管。见表2。

3 讨论

桡动脉穿刺置管术是临床麻醉学的基本操作技能,在血流动力学监测、血气分析、血液透析、经桡动脉途径介入治疗等方面发挥着重要的作用。普通的传统盲探法经常发生反复穿刺、穿刺失败现象,其成功率不高。患者腕部脂肪多少、脉搏强弱、桡动脉粗细、麻醉医师对搏动的感知度、穿刺过程的不可见性等因素都会影响到定位的准确性,进而影响穿刺耗费的时间和成功率。

表2 2组患者穿刺情况比较(每组n=30)

注:U组:传统触脉定位结合超声引导下穿刺置管,C组:传统触脉盲探法穿刺置管

近年来,随着专为麻醉医生设计的便携式超声仪的面世,超声可视化技术被广泛应用于各项麻醉操作,包括外周神经阻滞、椎管内麻醉、全麻气管插管、深静脉穿刺置管等[2-5]。经验式、盲探式的操作正在向可视引导下的麻醉操作过渡,各种方法技巧被广泛研究应用于超声引导穿刺技术。王爱忠等[6]将自制扇形穿刺针引导器固定于超声探头长轴平面内,使超声引导下臂丛神经阻滞更易完成。Tusi BC[7]将激光发生装置安装在超声探头长轴平面,用激光束在皮肤上的投影引导穿刺,提高了超声引导下行外周神经阻滞时穿刺针的可视性。权哲峰[8]比较了超声引导下长轴平面内与短轴平面外分别应用于桡动脉穿刺,发现长轴方法定位时间长,但首次穿刺成功率高于短轴方法。笔者认为如何将显示器所见与操作完美结合,又快又好地完成各项操作是各种研究的共同目标。

本研究采取传统触脉初步定位结合超声长短轴精确定位后超声引导的方法行桡动脉穿刺置管,与传统触脉盲探法比较,发现从置管成功时间、一次成功率、穿刺次数这3个方面超声引导组明显优于传统盲探组。分析原因为:(1)触脉划线后缩短了超声定位桡动脉的时间,特别在探头移位后,划线起到引导超声快速再次定位的作用;(2)对于直径仅1.3~3.6 mm(平均2.4 mm)[9]的桡动脉,通过双重定位的方法,大大提高了定位和进针的准确度;(3)超声引导下进行操作,一改以往触脉穿刺的盲目性,方向调整可视, 明显减少了穿刺次数及穿刺时间。

与既往研究[10-12]不同,在本研究中,传统触脉定位结合超声引导组与传统触脉盲探组穿刺总的成功率、失败率和血肿发生率没有显著差异。产生这样结果的原因应该是:(1)本研究选择的患者为成人ASA I或II级,患者情况稳定,且都选择麻醉诱导后患者生命体征稳定后进行桡动脉穿刺,穿刺条件明显好于危重患者和婴幼儿。(2)本研究由具有20年以上临床经验的高年资麻醉医生操作,其触脉穿刺技术成熟稳定。如果为低年资医生操作的话,传统触脉盲探组的成功率可能会下降,并发症和血肿发生率也可能会上升,2组比较可能出现差异。

作为一名麻醉医生,要熟练地将超声图像与穿刺操作相结合,将超声引导使用得得心应手,除了要熟悉超声的特性,勤于练习。还要注意以下事项:(1)明确穿刺过程,定位桡动脉,寻找穿刺点,调整穿刺针至桡动脉长轴平面反复的过程;(2)保持足够耐心,操作细致,操作中超声探头与穿刺针调整幅度均不宜过大、过快;(3)始终保持穿刺针和探头在一个平面内(定位时及穿刺过程中探头与皮肤尽量垂直,穿刺针在此垂直的平面内调整);(4)对于经常发生的探头滑移丢失图像情况,可通过触脉划线引导超声快速再次定位。

虽然使用超声引导会轻微增加患者经济负担, 便携式超声仪会占用宝贵的手术室空间,麻醉医生穿刺前需要花费准备和定位的时间,要能达到熟练操作前期需要对麻醉医生进行一段时间的超声培训,但是少量的经济代价和麻醉医生的付出换来的是快速地穿刺、明显增高的成功率及减少的穿刺次数,这些都是可视化技术的优势。

[1] 徐建国. 大力推广信息化和可视化技术[J]. 临床麻醉学杂志, 2011, 27(1): 5.

[2] 姚玉笙, 陈彦青, 戴东升, 等. 0.2%罗哌卡因用于患者超声引导星状神经节阻滞的量效关系[J]. 中华麻醉学杂志, 2014, 34(2): 196-198. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1416.2014.02.020.

[3] 崔旭蕾, 徐仲煌, 董锡臣, 等. 超声引导肌间沟臂丛神经阻滞的临床应用[J]. 临床麻醉学杂志, 2008, 24(1): 26-28.

[4] 孙凤芝, 李永杰, 李东, 等. 高频超声引导经锁骨下静脉中心静脉置管术的临床应用价值[J]. 中国超声医学杂志, 2009, 25(9): 881-884. DOI:10.3969/j.issn.1002-0101.2009.09.019.

[5] 王俊安, 汪春英. 超声引导与普通喉镜下气管插管的临床应用[J]. 临床麻醉学杂志, 2015, 31(6): 573-575.

[6] 王爱忠, 张卫兴, 江伟. 穿刺针导引技术在超声引导下臂丛神经阻滞中的应用[J]. 临床麻醉学杂志, 2008, 24(11): 957-959.

[7] Tsui BC. Facilitating needle alignment in-plane to an ultrasound beam using a portable laser unit[J]. Reg Anesth Pain Med, 2007, 32(1): 84-88. DOI:10.1016/j.rapm.2006.09.009.

[8] 权哲峰, 池萍, 李昕, 等. 超声引导下桡动脉穿刺中短轴与长轴方法的应用[J]. 临床麻醉学杂志, 2015, 31(5): 467-468.

[9] Velasco A, Ono C, Nugent K, et al. Ultrasonic evaluation of the radial artery diameter in a local population from Texas[J]. J Invasive Cardiol, 2012, 24(7): 339-341.

[10] 权哲峰, 池萍, 张本厚, 等. 超声引导桡动脉穿刺置管的临床应用效果[J]. 临床麻醉学杂志, 2014, 30(1): 56-57.

[11] 靳红绪, 王忠义. 超声引导长轴平面内联合短轴平面外技术在危重患者桡动脉穿刺置管中的应用[J]. 广东医学, 2015, 36(1): 101-103.

[12] 刘国亮, 郑铁华, 吕红. 超声引导婴幼儿桡动脉穿刺置管术的价值[J]. 中华麻醉学杂志, 2013, 33(10): 1272-1273. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1416.2013.10.032.

(本文编辑:甘辉亮、边冬冬)

Application of ultrasonography-guided technique combined with pulse-touching in radial artery puncture cannulation

ShengRuifang,XiaJianhua

(DepartmentofAnesthesiology,No. 411Hospital,CPLA,Shanghai200081,China)

Objective To evaluate the clinical effects of ultrasonography-guided technique combined with pulse-touching in radial artery puncture cannulation.Methods Sixty elective surgical patients with an age from 32 to 87 years old with ASA I or II grade were equally divided into groups U and C, each consisting of 30 patients. For the patients of group U, radial artery puncture cannulation was performed by using ultrasonography-guided technique combined with conventional pulse-touching positioning, and for the patients of group C, pulse-touching positioning was applied in radial artery puncture cannulation. Various data, such as ultrasonography positioning and preparation time, cannulation time, first-try success rate, total success rate, the number of punctures, failure rate and rate of hematoma were recorded in the whole process.Results Cannulation time of group U was significantly shortened as compared with that of group C(P<0.01), and first-try success rate of group U was also significantly increased(P<0.01), while the number of punctures was significantly reduced(P<0.01). Conclusion In radial artery puncture cannulation, ultrasonography-guided technique combined with pulse-touching had the features of short puncture time, higher first-try success rate, lower rate of complications, good safety and reliability.

Ultrasonography guidance; Radial artery puncture cannulation

200081 上海,解放军第四一一医院麻醉科

R445.1

A

10.3969/j.issn.1009-0754.2017.04.009

2016-10-21)