关于书法创作的几点认识

张春晓

1.用笔

笔法不是某个人创造的,它本来就存在于文字的点画之中。笔法是一种自然规律,虽不易体悟,但真实存在。这种规律,不以个人的意志为转移,不以时间的更替为转移。

只要人使用毛笔为工具,以汉字为创作对象,那么就必须遵循的一种法,称之为笔法。笔法说到底,是以“中锋”为主,辅以“侧锋”、“偏锋”。“阴阳不离乎中,谓之中锋”。中锋最忌拖笔而行,应取其逆势、涩势,应特别注重行笔中提按顿挫动作,这样写出的线才圆厚有力,边缘不光而毛,才合于自然中的“屋漏痕”、“锥划沙”之法。

一个不懂笔法的人,若天分好,就像小孩儿写字一样,也会偶有意趣、天趣,但发挥是不稳定的,是偶然性的。

书法艺术能够融会贯通是难能可贵的。各种书体之间的点画起收、结构造型、章法形制虽有不同,各有特点,为可变,但其根本笔法:“八面出锋”之“中锋”用笔是不变的。北宋蔡襄云:“篆隶真书与行草,俱是一法”。明文徵明亦深谙此理,曾云:“真书血脉贯通,放之便是行草;行草动必有法,整之便是正楷,能书者要是一以贯之”。二公所言“一法”“一以贯之”者即是“八面出锋”之“中锋”。

2.起收笔

道德经 节录 35×138cm

书法“意韵”的传达,点画为其表现之一。起笔与收笔又关乎点画的精到与否,故起收笔应尽量书写到位。到位的表现是:起收笔要有逆锋与回锋的动作,这个动作可以是实逆、实回,也可以是虚逆、虚回。实逆、实回,因有迹可寻,好理解掌握。虚逆、虚回则难体悟,这是指是逆锋、回锋的空中取势动作,它的表现很微妙,但不可或缺。

例如写一横画:如果直接顺锋入笔,起笔处墨的形状为尖状;收笔也顺锋拖出,收笔处亦为尖状,这样写出的线是“乏韵”的。如果用逆锋、回锋同样写一尖状横画:起笔由上而左再右行、或由下而左再右行、或由右而左再右行,以取其逆势;收笔时则不随意拖出了,而是改变方向提笔上行再左回、或右行提笔而出再左回、或改变方向提笔下行再左回。这样写出的线形状虽然与前面直入笔的线形状大体相似,但其“韵致”绝不相同。其最要妙处在于:虚逆、虚回的空中无形动作必须要有,且要表达到位。其它点画的起收笔,笔法大体一致。

点画之中,若能够把尖状笔法悟通用熟,其它或方、或圆、或不规则状起收笔则更易于掌握了。

古人小字墨迹中,大多体现的非常到位,可常陈于左右,随时观瞻。

米芾云:“无垂不缩,无往不收”,于此是最好的注脚。这句话也被董其昌视为学书之“无上妙法”。

3.行笔

书写大字与小字,笔法有所不同。三厘米以内小字,可不必太注重行笔中的动作,但大字便不同了,若线条中没有动作,则会空洞无物,失去韵味。

大字用笔妙处不仅在于起收笔,更在于行笔。行笔中须有提、按、迟、速。有提按,线条则有粗细变化、富有弹性;有迟,笔则留得住,以取其朴拙古厚;有速,笔则飞动有势,以取其飘逸遒美。

古诗二首 40×55cm

又长线中,行笔可有数次发力点。发力点至为关键,大凡发力,必先停顿,以蓄其势。若停顿时间长,线会有臃滞之弊;若无停顿时间,线则流于浮滑,意思难于传达。行笔中的发力点至为重要,需长时间的体悟磨练。能够较好掌握行笔过程中的发力点,线条才会呈现出坚挺厚实、一波三折、耐人寻味的意韵,从而传达出书者的思想与精神境界,引发人的意外之思,情外之致!

姜白石云:“迟以取妍,速以取劲,必先能速,然后为迟。若素不能速而专事迟,则无神气;若专务速,又多失势。”

张旭草书,黄庭竖行书、草书,倪元璐行草书,徐渭行草书表现较为突出,可参阅。

4.“提”“按”

刘熙载云:“凡书要笔笔按,笔笔提”,“书家于‘提’‘按’二字,有相合而无相离,故用笔重处正须飞提,用笔轻处正须实按”。

“提”“按”于书法用笔而言极为重要,行笔过程中,实为提中有按,按中有提,似按非按,似提非提。提按在书写过程中始终不断的交替前进,又行笔过程中必须有速度快慢的交替转换,再辅助运用逆锋顶纸的笔法以取其涩势,这样写出的线会活泼自然,沉实浑厚,韵味十足而有古意。若用笔只是单一的“提”或“按”,一种速度行笔,写出的线易呆扳僵化,毫无生气,而有“描”“画”之嫌。

“提”“按”用笔于篆隶中容易体悟掌控,于行草书中较难驾驭。这种用笔能力须长时间的磨练,非朝夕而成。就墨迹而言,张旭草书,颜真卿行、楷书,黄山谷行、草书,倪元璐行草书,黄宾虹金文篆书表现较为突出。

5.纵横

书法讲究纵横之势。

纵势指字的上下取势,字形竖长,挺拔飘逸。一行之中,字与字之间纵势的体现摡有两种方式:一种为牵丝连绵线的运用,能起到气韵通贯,神采飞扬的效果。一种为纵笔长线的连绵运用,纵笔直下的长线,技术难度较大,若写得有力度,运用恰当,可使作品更加豪放俊逸,气势恢弘。我们说字中有“眼”(这里指一字之中的精彩之处),若连绵线、纵笔长线运用的好,也会成为整篇作品的“眼”(这里指一篇作品中的精彩之处)。

横势指字的左右取势,笔画向左右两侧伸展,具体在一字的点画上是指“横”“撇”“捺”“竖弯钩”等,如果运用得体,可增强字的开阔舒展度,使之更加飞扬飘逸。

一般来讲,纵向取势易懂易用,横向取势难解难用。这需要多观古人碑帖,勤加思考、总结、分析、运用。书法技术性很高,又意境深邃,要做到理事圆融、通达无碍,绝非朝夕之事,总之应用心不杂,勤勉自励,知行合一!

6.断连

行草书尤其讲求笔法的“断”“连”,笔笔可断,笔笔可连,也就是说每一笔都要交待清楚,上一笔与下一笔的搭接处皆可提笔断开,然后将笔锋调正后又可以接连书写。

能够断得开,书写速度自然能慢下来,能慢下来点画易写得稳健沉实。“断”用得好,能够提得起笔,字的意境才会轻松自然、简净空灵。断笔的训练,开始时须刻意留心,时间长了自能应用自如。

古诗一首 35×35cm

“连”是指点画与点画之间皆可连接、联系起来。其表现有“意连”、“牵丝连”、“实连”、“结体连”等方式。王献之的《中秋帖》,有“一笔书”之称,是笔笔连的典型代表。

“连”运用得好,可使作品气运贯通,遒媚飘逸,神采飞扬。连笔的运用,切忌刻意追求,又其行笔速度过快,容易左缠右绕,导致线条浮滑无力,从而生出俗笔。

“断”“连”在书作中的表现很重要,相互依存,相互应照。不能一味的“断”,也不能一味的“连”,笔意连绵应是更高一层的追求。“断”“连”有形迹可寻,然其传递的意韵无有穷尽。

7.散锋

书画艺术中有一种笔法叫做“散锋”。“散锋”,顾名思义,指的是将笔毫散发开来,以散毫驱墨的一种笔法,墨在宣纸上的表现为散点式,线条时有枯竭、中断、割裂,但有别于枯笔,更不同于中锋、侧锋、偏锋等笔法。

现代中国山水画大师傅抱石先生,最擅长散锋的运用,他以颖异的天姿,开阔的胸襟以及超越的思维,打破了中国画以线条、笔墨为主旨的格局,大胆运用散锋笔法,加强了水色交融度,画面饱满充盈,真气内含,雄浑沉郁,空灵高远,营造出一种如梦似幻的意境,从而开创了中国山水画的新画风、新境界。

古诗一首 35×35cm

傅抱石先生的散锋笔法无疑对中国书画带来了诸多启示。在书法中,散锋笔法在明代之前很少有书家运用,明代徐渭、傅山、倪元璐的作品中偶有表现。当代的书法作品中,尤其是少字大幅作品,为了展厅效果与视觉冲击力,散锋笔法才得以应用,但大多处于刻意制作的层面,没有真正体现出散锋用笔应有的高度与自然内美。

傅抱石先生的散锋用笔是自然的,是其真性情的流露。我个人以为,散锋用笔是竭尽全力的,是将书者的浩然之气通过笔毫深深扎入纸内的,是果断的,毫不犹豫的,只有这样写出的字迹才会入木三分、力透纸背、沉实有力、真气内聚、形散而神凝。散锋若运用的好,能使作品空间阔远、豪放开张、激情飞扬,更具艺术感染力。

散锋笔法难度很大,其难度在于,笔法在精熟中寓于沉着痛快,不可思计中焕发出天真烂漫。散锋在书法作品中的运用还远远不够,还有待于进一步的探索与尝试,期望有识之士尽其所能,有所功成。

8.留白

古人云:“书在有笔墨处,妙在无笔墨处。有处仅存迹象,无处乃能传神韵。”

“无笔墨处”,人多不察,在于其无形无相。书法家要善于无中生有,虚中寓实。“无”指的是作品中的留白、空白处,其中涵盖字内与字外空间的留白、空白。这种“空白”就好比音乐中的旋律“戛然而止”、“中断”、“间歇”。这种停顿的时间性,给予了人们无限遐想的空间,能使人领悟其中的美妙意境与弦外之音。

中国山水画最擅长大面积留白,满纸烟云,飘渺虚无。这种情境把人的思维推向远方,推向浩瀚无际的时空,因此更能引发人的情思,进而上升到对人生的感悟与提升。

记得有位先生说过:书法家写得字太像字了。大概是说书法家太注重笔墨字形抑或是为笔墨所拘,而忽视了“意境”“意韵”的营造与体现。因此,书法家在熟知技法的情况下,应从大处着眼,从整体章法着眼,更多的体悟“虚”“无”的作用,从而使作品焕发出“真”“有”的妙境。

古诗一首 40×55cm

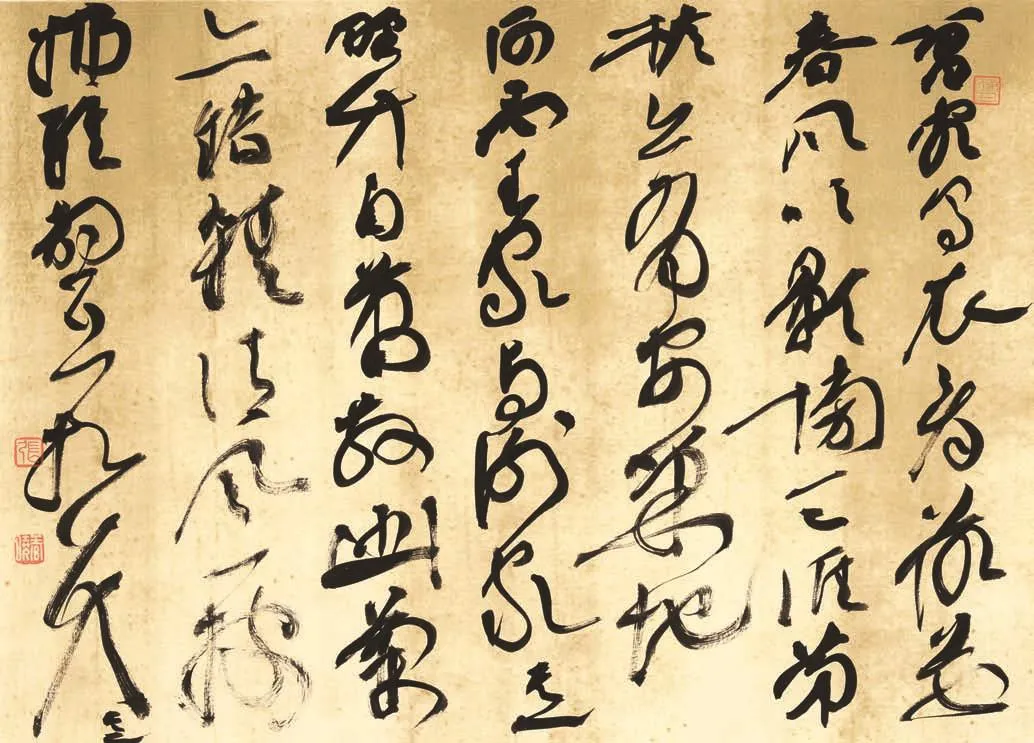

作品——行草

张春晓临古 尺寸45×25

9.书法要须去“俗”

书法最要紧的是不能“俗”,要努力脱掉俗气。俗气说到底是“心俗”。要多读古人碑帖,提高开拓眼界;要多读圣哲之书,涵养气质胸襟。尽力争取能读古文,能懂义理,不能靠释文,释文就像人嚼过的甘蔗,会味道大变。

读书时间长了,自然有书卷之气、君子之风。若不读书,腹中空空,字怎么写也难以免俗,而且越写得多越俗,这样下去,会渐渐沦落为书写“工具”。

1 0.书法的融会贯通

书法能不能融会贯通,写出自己的感觉来,取决于书者对古人碑帖涉猎的多少,这里的“涉猎”不是走马观花,泛泛而过,而是能真正的深入进去,探寻到其中的奥髓。入得深,涉猎广,根基牢,写出的字才会含蓄有致,意韵无穷。

那么怎样才能把学过的碑帖融会起来呢?实在来说,这是一个自然的过程,但必须有一个自觉意识,进步才会快。

比如说,你临习过甲骨文、金文、汉隶、魏碑及诸家的行草,都有了一定的深入,并把其中的一二种书体作为主攻方向,这一点很重要,诸体皆精是不可能的,除非是大智慧者。

假如要创作行草作品,能不能把金文中的“屋漏痕”“锥画沙”的提按中锋笔法用上,以增加作品的“金石气”;能不能把汉隶中的一波三折、厚重的笔法用上,以增加作品含蓄敦厚的意韵;能不能把魏碑墓志的顿挫及恣肆笔法用上,以增加作品率真古拙的意趣。再如,你要写甲骨文、金文,能不能把行草书中有快慢节奏的笔法及飞白枯笔用上,以增加作品的灵动感,能不能把墓志当中,字的荒率欹侧变化用上,以增加作品的趣味性。

学习草书,若直接从古人草书入手,很难取得成就。草书以圆转为主,时间长了会造成轻滑、飘浮的弊病。

在识草、习草的同时,应更多的临习金文、汉隶、魏碑。要天天练习,一丝不苟,写得要慢,起行收要到位,体悟行笔中的提按、驻留,如“锥划沙”、“屋漏痕”,把提按、顿挫、徐疾等动作融入于血液中,让身体的肌肉不自觉的形成一种“记忆”。线要沉实,气力内含,这个气力就好像唱歌儿一样,要从腹胸之中发出来,通过臂、腕传递到笔端,收笔之后,似乎仍有一种充盈之气不断的向外散发。

金文、汉隶、魏碑,如同人的气血筋骨,有了气血筋骨,才能立得住,站得稳。因之,要把金文、汉隶、魏碑作为一生的日课,时间长了,写得多了,自然融会贯通,自成体格,不想成为好的书手都难!

孙过庭云:“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。”又云:“伯英不真而点画狼籍;元常不草而使转纵横。”这两句话是说:楷书以点画构成形体,以用笔的使转来表现性情;草书以点画表现性情,以运笔的使转来构成形体。张芝不以楷书见长,但其草书处处能见到楷书(此处的楷书不仅指唐楷,亦包括篆隶、魏碑)点画的起伏、顿挫。钟繇不擅长草书,而其楷书能处见到草书中使转纵横的情致。纵横意为恣肆遒劲,指点画的笔势意韵无有不到之处。

戈守智解释说:“性情者,抑扬顿挫,因以取态是也。形质谓长短、大小、高下、出入、多寡之间。”

包世臣解释说:“盖点画力求平直,易成板刻,板刻则谓之无使转;使转力求姿态,易入偏软,偏软则谓之无点画。”又说:“点画寓使转之中,即性情发形质之内。”

二位先生的解释很到位。我们在王羲之的《十七帖》、张旭的《古诗四帖》、黄庭坚的《诸上坐帖》等草书作品中细细品味,可以看得出他们点画的起、行、收、顿、转、提、按都交待的很清楚,每个点画分解开来皆为篆、隶、楷书的笔法。

另外,在书法创作之前,可先临习几通古人法帖,以借取古人纯净雅逸、遒劲正大的气息;或者先在草纸上挥写一番,使自己的心沉下来,静下来,以熟悉、调整、感受笔墨的性能。然后再下笔在准备好的宣纸上书写,这样会取得比较理想的创作效果。

书法的各种字体皆能相通,因其笔法相通,所以各种风格都可融会尝试,尝试之后,一定会有意外的可喜收获。艺术家的可贵之处在于,能够以一颗敏锐且善于发现的慧心,始终在追寻探求一种新奇,一种高雅的奇遇。

书法艺术的灵魂在于出新,但出新又是很难的,如果一个有志于此的人,做不到广泛涉猎,融会出新的话,大可深入一家,做一个真正的传承者,也是令人钦佩的。

古诗二首 35×70cm