农村环境综合整治路径探讨

——以亳州市为例

黄翔宇

中共亳州市委党校综合教研室,亳州,236800

农村环境综合整治路径探讨

——以亳州市为例

黄翔宇

中共亳州市委党校综合教研室,亳州,236800

农村环境综合整治旨在全面改善农村环境,提升农村的文明程度。采用实地调查法、调查问卷法和因子模型分析法,以亳州市三县一区村镇为研究对象,研究了农村环境综合整治存在的问题,如体制机制不健全、农村历史遗留问题较多、资金投入使用效率低、领导干部缺乏远期规划意识,并据此提出建议:加强农村基础设施建设、实施资金多元化分担筹措机制、创新宣传方式、健全考核体系、分层次引入市场化运作机制、分步骤治理终端垃圾、实施城乡环境整治一体化思路。当前应从着力解决农村垃圾终端治理、强化农村基础设施以及创新行政管理工作等方面推进农村环境综合整治。

农村;环境;综合整治;路径

1 提出问题和相关研究

随着我国经济的发展,环境问题形势严峻,农村卫生与粮食安全、食品安全等密切相关,因此农村环境问题值得关注。中国农村人口众多,农村环境卫生问题多,农民文化素质低,农村情况复杂,这是制约农村环境卫生的重要原因。我国“十三五规划”提出,要坚持城乡环境治理并重,将农村垃圾处理、改水改厕、废弃物资源化利用等作为绿色发展的重要目标。同时,应尽快实现城镇生活垃圾处理设施的全覆盖和稳定运行,加强对生活垃圾的分类回收和再生资源回收再利用,实现循环发展[1]。

不少学者对农村环境整治问题进行了研究,如陈诗泼等分析了农户行为、参与意愿及影响因素等,认为应从培育创新型农民、加强基础设施建设以及强化政府职能等方面推进农村环境整治[2-4];李君等认为政府应从加大投入、加强能力建设、开展宣传教育等方面推进农村环境综合整治[5];吕亮认为应加大宣传、统一思想认识[6];王瑞梅等认为应设立固体废弃物集中处理点、加强宣传教育等[7];陶国根等从完善垃圾治理法规、提升垃圾科学处理水平等方面提出垃圾治理对策[8];赖庭汉等从市场、政府、社区和村民自主化四个方面提出解决农村生活垃圾的措施[9]。但是,对农村环境综合整治中存在的问题进行归因,基于政府视角的研究目前还不多。基于此,本文以安徽省亳州市乡镇干部作为主要调查对象,分析农村环境整治实施过程中存在的问题与原因,对农村环境整治提供建议。

2 研究方法

2.1 问卷调查

为深入了解乡村环境卫生整治情况,笔者采用访谈法和调查问卷对“亳州市农村环境整治”情况进行了研究。发放问卷130份,回收有效问卷126份;访谈了76位乡镇负责人。对所获得的数据采用SPSS 20.0进行处理。

2.2 因子分析

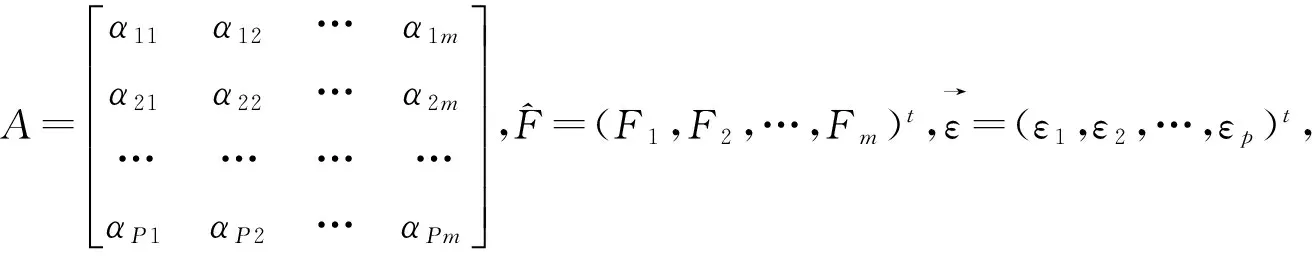

因子分析模型是用少数几个因子去描述多个变量之间的关系,在经济管理科学等领域广泛运用。为了对调查问卷中的多个调查数据进行分析和分类,运用因子分析模型,将高相关性的变量集合起来,便于提取问题的特征、减少分析变量的数量和问题分析的复杂度。

其中,m≪P,F1F2,…,Fm为初始变量的公共因子,εi为变量Xi的特殊因子。Xi是总体中原有变量分解为公共因子与特殊因子的线性组合。

得到的初始因子模型不能完全反映问题的实际意义且难以解释,需进行方差最大化的正交旋转转,得出新的因子得分函数。将原有变量分解为公共因子与特殊因子的线性组合Xi=αi1F1+αi2F2+…+αimFm+εi,i=1,2,…,p);同样可以把每个公共因子表示成原有变量的线性组合Fj=bj1x1+bj2x2+…+bjpxp,j=1,2,…,m,即为因子得分函数,可以用来计算问卷中的问题在对应公共因子上的得分。

表1 数据统计性描述结果

运用SPSS 20.0软件处理调查数据,原始统计量描述(表1),KMO值为0.743,可以接受,Bartlett球形检验统计量的显著值小于0.01,由此认为各变量之间存在显著的相关性;根据方差分析表,初始特征值大于1,共有4个因子解释的累计方差达70.96%,因此提取这4个公因子来解释原有的问卷信息。根据旋转后的载荷矩阵及所属子类,把4个公因子分别进行解释,得出农村环境综合整治问题的因子模型和因子得分的系数矩阵。4个公因子的概念描述为:F1为体制机制不健全,F2为农村历史遗留问题较多、客观阻力大,F3为资金投入及使用不健全,F4为领导干部缺乏远期规划意识。

根据分析结果,农村环境综合整治存在的问题共分为四个维度(图1):(1)体制机制不健全包含第三方检查不够专业、乡镇干部疲于应付、考核机制存在问题、检查过于频繁及运转模式没有发挥实际作用;(2)农村历史遗留问题较多、客观阻力大,包含农村垃圾量过大,农村基础设施较差,农村环境整治主体错位,村民参与不积极且环保意识较差;(3)资金投入与使用不健全,包含人财物投入过多,财政拨款不够,运行维护资金缺乏;(4)领导干部缺乏远期规划意识,包含有无垃圾分类计划,是否关注潜在上访问题,建立规范化垃圾填埋厂的意愿,垃圾中转站未来是否投入使用。

图1 农村环境综合整治存在的问题维度

3 结果分析

根据以上分析,亳州市农村环境治理存在四大问题,即体制机制问题、历史遗留问题、资金投入使用和远期规划意识问题,以下这些问题和形成的原因进行分析。

3.1 体制机制不健全

顶层考核机制的设计不健全。农村环境整治是一项庞大的工程,应该具有科学和健全的顶层设计体系。亳州市的“清洁工程”虽制定了一整套的考核机制,但实施中演变成“乡镇抓分数,联合搞突击,群众看热闹”的怪象,单纯照抄照搬其他地区的模式、考核方案和标准,未能结合地区的乡镇实际。笔者访谈的乡镇负责人也均表示考核机制存在问题:一是考核内容的制定不切实际;二是抽取外地大学生作为第三方检查人员不科学,考核执行过于死板,主观性较强,不了解农村实际;三是考核指标作为工作开展的“指挥棒”,每月检查过于频繁,乡镇干部疲于应付,影响其他工作的开展。

“户集中-村收集-镇运转-县/区处理”的运行模式未能有效落实。“户集中-村收集”尚能做到,“镇运转-县处理”无法全部做到。一是乡镇垃圾中转站基本上没有正常利用;二是各县区无垃圾处理设施,全市8个垃圾焚烧炉因不符合环保标准无法使用,无法做到县/区处理,垃圾最终去向无法解决,甚至出现把垃圾从一个地方搬到另一个地方,造成集中污染和二次污染的怪象。

3.2 农村历史遗留问题较多,客观阻力大

一是农村垃圾量较大。亳州市有1 307个行政村491.7万农村人口,日产垃圾量多达4 560吨,且还在不断攀升。二是亳州市村庄缺乏统一规划,基础设施较差。农村住户分散,乡村公路和排水设施不完善,达不到“户户通”的要求,清洁效果也达不到规范化水平。三是村庄以留守妇女儿童、老人较多,他们延续传统生活习惯,再加上这一人群的文化知识有限,现代文明素质不高,还没有形成最基本的环境卫生意识,为政府“清洁工程”的开展增加了难度。群众认为“清洁工程”是政府的事,出现“领导干,群众看”的现象,“清洁工程”实施主体错位。调查发现,90.5%的村民认为“清洁工程”是政府的事情,5.5%的村民认为既是政府的事也是村民个人的事,仅4%的村民认为是个人的事情。四是村民积极性未调动起来,群众主动参与环境卫生整治的积极性不高。75.5%的保洁员表示仍有部分村民不配合保洁工作,无法杜绝恶意破坏卫生设施或将垃圾桶等公物私用现象;86.5%的村民将垃圾随地扔掉;83.5%的村民不愿意出钱为垃圾买单;所有村民均做不到垃圾分类,群众参与村庄环境卫生整治的积极性不高。

3.3 资金投入与使用的效率不高

一是政府人力投入和开支大,但效率不高。全市每年投入保洁员1.78万人,其中保洁员工资400~600元/人、清运人员工资1 500~2 000元/人,人员保险150元/人,第三方考核费用13.5万/月,人员投入多,工资开支大。但是,所聘用的保洁员已老龄化,平均年龄为60岁,工作效率不高;另外,部分乡镇保洁员未购买意外保险,存在风险隐患。二是资金投入以政府财政拨款为主,村镇适当自筹,资金缺口大。调查显示,大部分镇、村“资金不够用”。三是设备投入大,更新换代快、费用高,大量设备未得到有效利用。全市共投放垃圾桶26.4万个,建设垃圾收集点5.35万个,垃圾中转站建121个,垃圾车(含清运车)2.1万辆。调查显示:清运设施更新频繁,花费大;“清运车辆无保险运行;垃圾中转站基本闲置”。

3.4 领导干部缺乏远期规划意识

调查发现,多数乡镇领导干部缺乏环境治理的远期规划意识。一是缺乏垃圾分类意识,普遍认为垃圾分类不可行。二是未建设规范化垃圾填埋厂,村庄清扫表面效果明显,但实际垃圾问题并未解决。直接导致田间地头垃圾掩埋、转移甚至隐藏,导致“垃圾增量”“垃圾搬家”和“二次污染”,垃圾造成潜在的环境污染的长远问题没能考虑到;三是乡镇因农村环境问题引发的上访现象已经存在,影响农村的和谐发展;四是乡镇领导不启用垃圾中转站而选择就地掩埋的现象严重。县垃圾填埋场均接近饱和,也未建立垃圾资源化利用项目,垃圾处理的技术条件达不到,农村垃圾只能物理压缩或直接掩埋,垃圾去向问题一直未提上日程。

总之,我国很多镇村相继实施了农村环境整治,有的地区重视力度大,起步早,经验丰富;有的地区起步晚,面临问题多;有的地区在走他市的老路子,面临投入大,效果差的局面。由于地区差异、基础设施不均衡、村民素质和生活习惯不同以及乡村规划的差异等情况,农村环境综合整治仍面临很多问题。

4 几点建议

绿色发展是生态文明建设的重要支撑[10],政府是绿色发展战略的规划者[11]。根据以上分析,当前应从着力解决农村垃圾终端治理、强化农村基础设施以及创新行政管理工作机制来推进农村环境综合整治。一是加强农村基础设施建设,牢固整治基础;二是分步骤治理终端垃圾,解决垃圾去向,减少垃圾污染带来的危害;三是创新行政管理工作机制,实施资金多元化分担筹措机制,创新宣传方式,健全考核体系,分层次引入市场化运作机制,实施城乡环境整治一体化,采用“互联网+智能环卫”模式等。

4.1 加强农村基础设施建设,牢固整治基础

一是将新农村建设和“旧房改造”相结合,加快中心村布点和规划,使资源向中心村整合。二是实施中心村“路路通”“户户通”,完善公路、排水、旱厕改造等基础设施到村到户,增设村庄柴草堆积区,整治乡村“脏乱差”的根源。

4.2 实施“分步走”战略,抓源头,治理终端垃圾

第一步,从近期来看,针对乡镇垃圾填埋厂饱和这一问题,可结合地区实际,做好毗邻乡镇共建规范化垃圾填埋厂的选址或县区垃圾填埋厂扩容工作,解决当前垃圾去向,规范化填埋,减少填埋污染;二是做好建设垃圾终端处理设施上马前的准备工作,成立部门协调会,征集意见,相关部门共同推进垃圾发电项目的实施。

第二步,从中长期来看,一是实施垃圾分类,因为垃圾分类是实现垃圾减量、资源回收再利用、减少污染的必经途径,垃圾分类应作为绿色长效机制,全民普及。如前期可实施村庄有机/无机垃圾(可腐烂/不可腐烂)初步简化分类。二是引入完善的多种垃圾终端处理设施和循环再利用配套设施,彻底解决垃圾去向和资源回收问题。

4.3 创新行政管理工作机制

引入“一事一议”办法,逐步实施多元化资金分担机制,让村民逐步形成绿色消费的自觉意识。资金政策是保障[12],引入多元化资金分担机制,完善资金筹措来源;规范资金使用和监督机制,资金使用应按比例下拨。

创新宣传方式,落实主体责任。一是将农村环境整治宣传工作与村文明户评选、“扶贫工作”相结合,宣传与激励并举,定期表彰,实现良性循环,激发主体参与意识;二是成立村庄文化墙,增设公益广告,加强环保意识宣传,开展农村文娱活动,增进邻里情感[13]。三是加大对重点区域,如村小学、幼儿园等人口聚集区和重点区域的宣传工作,设立显著宣传标语,逐渐培养村民形成良好的生活习惯。

健全考核体系,形成长效机制。一是加强政府部门之间的联系和协调,形成环保部门协调配合的共同管理机制。二是修订现有“清洁工程”考核内容,充分征求乡镇意见,使考核标准更“接地气”。检查重点应转到村庄成片垃圾、重点区域、垃圾填埋厂规范化程度、清运量、垃圾终端处理设施建设进度、长效运转机制是否建立、垃圾是否科学化处理、群众清洁工程知晓率和参与度等指标上来。三是考核方式科学化。形成 “市季度考核+县(区)自主考核”为主,“不定期暗访+半年考核+年终考核”相结合的灵活性考核机制,加大各县区考核自主权。四是明察暗访实施严格保密机制,跳出“干部迎检慌”“疲于应付”的怪圈,将“清洁工程”作为一种常态化工作来抓。

分层次引入市场化运作机制,创新环境整治实施理念。初步实施农村垃圾保洁承包制,引进市场化运作机制,引导市场、放手市场、激活市场[14],充分发挥市场的主导作用和政府的协调作用,成立试点,以点带面,做到农村环境常态化保洁。垃圾处理厂建成后,政府要做好对垃圾处理厂财政补贴配套工作。引入“互联网+智能环卫”的数字化环卫理念,将“互联网+”理念运用到保洁中,建立数字化信息平台,实现人员、车辆调度、城市道路保洁和垃圾清运的实时监控。

树立“城乡环境整治一体化”理念。一是将城市环境治理模式引入乡村环境治理中,逐渐将乡村环境与城镇环境统一治理,避免多头管理、交叉管理,避免资源浪费。二是创新城乡环境整治政策奖励,对表现突出的乡镇,市政府采取“以奖代补”策略,按月考核,季度兑现。

[1]中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[EB/OL].[2016-03-17].http://news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322_21.htm

[2]李崇光,陈诗波.乡村情结工程:农户认知、行为及影响因素分析[J].农业经济问题,2009(4):20-25

[3]陈诗波,王亚静.乡村清洁工程推广实践及影响因素分析:基于湖北省的调研实证[J].农村经济,2009(4):101-105

[4]陈诗波,王亚静,樊丹.基于农户视角的乡村清洁工程建设实践分析:来自湖北省的微观实证[J].中国农村经济,2009(4):62-71

[5]李君,吕火明,梁康康,等.基于乡镇管理者视角的农村环境综合整治政策实践分析:来自全国部分省(区、市)195个乡镇的调查数据[J].中国农村经济,2011(2):74-82

[6]吕亮,浅谈建设农村清洁工程的实践与思考[J].农业工程技术,2014(2):7-8

[7]王瑞梅,张旭吟,张希玲,等.农户固体废弃物排放行为影响因素研究:基于山东省农户调查的实证[J].中国农业大学学报:社会科学版,2015(1):90-98

[8]陶国根.农村垃圾治理困境及其化解对策:以江西新余为例[J].山西农业大学学报:社会科学版,2015(5):480-484

[9]赖庭汉,吴戊镇,房陈钰,等.多中心治理视阈下农村生活垃圾处理的实践探索:基于广东100条自然村的一线调查[J].广东技术师范学院学报:社会科学版,2015(9):121-131

[10]宋刚.基于生态文明建设的绿色发展研究[J].中南林业科技大学学报:社会科学版,2015(1):7-10

[11]李斌.绿色发展中的政府角色定位探究[J].经济论坛,2013(6):143-145

[12]朱继东.中原经济区建设背景下实施农村清洁工程的思考[J].郑州牧业工程高等专科学校学报,2013(3):40-48

[13]蔡宁波.湘阴县乡村清洁工程示范村建设模式探讨[J].现代农业科技,2011(16):393-396

[14]王成周,孙勇.欠发达地区推进绿色发展的基本思路:以安徽省六安市为例[J].辽宁行政学院学报,2015(9):92-96

(责任编辑:周博)

10.3969/j.issn.1673-2006.2017.06.002

2017-02-05

黄翔宇(1987-),女,安徽亳州人,助教,硕士,研究方向:农村经济与管理。

X321

A

1673-2006(2017)06-0005-04