剑川沙溪沧源师傅家藏阿吒力教经书调查研究

王 彬

(云南民族大学 民族文化学院,云南 昆明 650500)

剑川沙溪沧源师傅家藏阿吒力教经书调查研究

王 彬

(云南民族大学 民族文化学院,云南 昆明 650500)

剑川沙溪是古代滇藏茶马古道上的一个重要驿站。这个地方盛行着白族佛教密宗阿吒力教文化。关于阿吒力教源流目前学界有四种说法:印密说、藏密说、汉密说、杂密说。以剑川沙溪沧源师傅家藏经书为个案,通过对阿吒力教经书的研究分析对“汉密说”提供补证。

白族;佛教密宗;阿吒力教;符箓;汉密说

南诏时期阿吒力佛教密宗传入云南大理地区,与当地的土著宗教从斗争到适应,吸收融合了儒学、道教、藏传佛教、汉传佛教等多种文化成分,就形成了白族佛教密宗阿吒力教。阿吒力并非密教,普列汉诺夫在他的《论一元历史观之发展》一文中指出,“‘同一的’宗教适应着信奉它的各民族的经济发展的不同阶段而本质的改变了它自己的内容。”[1]它兴盛于南诏中后期及大理国时期,降及元明清逐渐衰落,据阿吒力教的负责人沧源师傅(阿吒力教师傅)讲到,阿吒力教起先是传到大理,明代阿吒力教被打压好几次,甚至阿吒力教信徒被杀好多人,因此阿吒力教被迫离开大理,迁移到偏远的地方,至今阿吒力仍在剑川、洱源等白族聚居的地方有不少信徒。

对于阿吒力的研究可以分为五个时期:20世纪30年代到40年代,这一阶段方国瑜先生在他的《新纂云南通志》中对阿吒力教做了系统的论述,这可谓是研究阿吒力教的开山之作。美国学者海伦·查萍博士在《哈佛亚洲研究杂志》中发表了《云南的观音》,由此阿吒力教的研究引起了海外学者的关注。20世纪50年代到60年代,这一阶段主要是大陆学者和台湾学者在考古发掘、火葬墓、天竺僧人、佛教经典和画卷方面的研究,最大的研究是关于阿吒力教研究资料的发现和刊发。20世纪80年代,这一时期汪宁生、方国瑜、张锡禄等人为代表,研究成果从资料整理到深度研究,佛教和塔藏文物考古成为新的研究亮点,阿吒力教和白族文学的关系开始进入研究视野,阿吒力教源流的研究成为焦点。阿吒力教经典进行深度研究。20世纪90年代,阿吒力研究进入兴盛期,张锡禄先生在他的《大理白族佛教密宗》一书中首次提出“白密”的概念,这本书成为20世纪阿吒力教研究的经典之作。21世纪,这一时期研究的重点是阿吒力教与白族文化、阿吒力教经典、佛教画卷、火葬墓、石窟造像、大黑天神、阿嵯耶观音、阿吒力教综合研究,这一时期以李东红、侯冲、张锡禄、傅永寿为代表,其中最大的研究亮点是李东红《佛教密宗阿吒力教派与白族文化》和侯冲的《云南阿吒力教经典研究》。

阿吒力教是汉传佛教。阿吒力教经典是汉传佛教经典,不是从印度直接传来大理或从西藏传来云南的佛教典籍,也不是有云南特色的滇密或者白密的佛教经典。[2]它所传承的是汉传佛教中注重瑜伽法事与“禅”“讲”相鼎立的“教”之一系。由于南诏的建立受益于唐朝中央的支持,南诏传承的是唐朝的汉族文化,南诏王室往往以“世为唐臣”“本唐风化”标榜自己与中原文明的关系密切,因此在古代遗留下来的文物中都能看到鲜明的中国佛教因素。文章以剑川沙溪沧源师傅家藏经书为个案,以期为前人的研究提供补正。

一、调查情况概述

2016年4月至9月,笔者两次深入沙溪做田野调查,搜集整理阿吒力教经书,并向阿吒力教大师傅了解阿吒力教的文化,对阿吒力教的情况有了大致的了解。

杨茂华,63岁,福寿长村人,第五代阿吒力师傅,法名沧源。阿吒力教会友大约有1 000多个,分别来自沙溪镇附近的11个村子,如寺登街、福寿长村、南坪头村等。阿吒力教最大的会是妈妈会,妈妈会会员为白族密宗的信众。信仰方式只崇佛,不受戒,信众们平时不忌荤,每月初一,十五吃素,各村社妈妈会多以自然村为单位组成,下分若干组。阿吒力教师傅由选举产生,师傅必须有一定的文化,能够带领那些老妈妈,老倌倌学习阿吒力教经典。

阿吒力教的鼎盛时期是在大理国时期,它传到藏族地区成为藏密,传到白族地区成为密宗。明代阿吒力被打压过好几次,阿吒力教的信徒被杀了好几次,所以阿吒力教经书也损失了好多。目前流传下来的经书大都是手抄本,不免会出现一些口误和笔误,每个人手中的经书也会有所不同。

沧源师傅手中有117本阿吒力教经书,这些经书分为祈和荐两类,大部分的经书是祈。祈多是在寺庙里行持,荐多是家庭行持,念给亡人的。117本经书中8本荐,有白文经书的仅有2本。焰口经,九品往生,金刚经,弥陀表,迎灵,抽魂等都是祭祀用的经书,其中焰口里面的咒语特别多。阿吒力教经书有七字经,五字经,大约有200多个腔,每本经书的腔调不会低于4个。目前阿吒力教的师傅有20多个,每个人的腔还是有不同的,10个师傅10种腔。剑川阿吒力乐腔,又称佛腔,是阿吒力师僧在行持各种法事、仪轨中以白语腔唱诵的腔调。诵唱时还有乐器伴奏,持诵经文的形式自成一格,被中国社科院誉为“中国古代音乐的活化石”。阿吒力乐腔以打击乐、唢呐、声管为主,配以细乐,并由阿吒力师僧和白族信众于行持时用白语共同诵唱,腔调换品丰富。阿吒力乐腔在白族民间有着很深的影响,是白族群众喜闻乐见,容易接受的阿吒力乐腔,也是阿吒力借以“利物济人”,灌输密宗观念的一种便利行教方式。现存的阿吒力乐腔有《大三宝》《大佛腔》《小佛腔》《请的观音过海来》等近百个曲目。这些腔调是白族密宗阿吒力教经典口腔,大多是由历代阿吒力师僧和经母口传心授,汇集了历代阿吒力师僧和经母的智慧,流传至今。

法会是阿吒力教仪轨密法最集中的表现形式之一,也是阿吒力教信徒主要的修行方式。在白族地区,人们认为通过请阿吒力上师举办法会可以祈求“阴超阳泰、家道兴隆、身体安泰,合境清泰”等等,通过举办法会可以实现自己的心愿,到达功德圆满的殊胜,白族人家都以在家中举办过法会为荣。举办法会就要修建一定的道场,以达到所祈求的心愿。根据对剑川古城阿吒力教会的调查,现在举办的法会主要有:祈祥道场(消灾解厄,祈求吉祥、祈祝合境清泰,典型的有二月八太子会)、奠谢道场(修造或新居建成后祈求安泰),庆诞道场(纪念诸佛菩萨,本主,圣诞或成道日)、荐亡道场(超荐宗亲)、遣退道场(认为家中不顺,恐有厌秽,就请阿吒力凭密咒予以清除)、二利道场(也就是祈祥与荐亡的结合,以达到阴超阳泰的目的)、礼斗道场(每年的农历六月要举办朝南斗会,阿吒力教有较完备的礼斗科仪)。举行法会的时候师傅还要有法器:锣,白语【tiŋ42zi44tɕiau42】;铃铛,白语【ni42zi33ba21】;雷劈树,白语【ka42tsʰa31ne33】;大镲,白语【nu44fu31】;小镲,白语【pʰau44fu31】。

阿吒力教文仪在法事中有与神佛、天、地、人、鬼、本主、城隍社令等一切神灵沟通信息,协调通关的作用。科仪中无仪文,就无法向神佛表达祈求愿望,无法得到神佛庇佑。文仪的格式分为表、状、疏、牒。表、状、疏一般用在佛圣做法会的时候,在书写这类文仪的时候必须是虔诚的跪拜。牒一般用在神做法会的时候,书写这类文仪的时候可以站着。做两天以上的法会时就得用表和状。现行的阿吒力文仪,在科仪中占有相当的地位,体现了明代以来“儒、释、道”文化与阿吒力文化相融的特征,剑川密宗阿吒力的经典仪文中,还有许多汉字型的白文写经、文诰、叹白词等,是白族密宗文化的实物佐证,有很深的研究价值。

二、阿吒力教符咒

语言的产生、文字的发明是人类演化史上的奇迹。人之所以为人,凭借的是语言,而真正的文明却肇始于文字,语言文字的神奇力量自然被古人赋予灵异,《淮南子·本经训》载“昔者仓颉作书而天雨粟,鬼夜哭”。张彦远《历代名画记·叙画之源流》中解释:“颉有四目,仰观天象。因俪乌龟之迹,遂定书字之形。造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。是时也,书画同体而未分,象制肇创而犹略。无以传其意故有书,无以见其形故有画,天地圣人之意也”。《太上正一咒鬼经》则称咒术“咒金金自销, 咒木木自折, 咒水水自竭, 咒火火自灭, 咒山山自崩, 咒石石自裂, 咒神神自缚, 咒鬼鬼自杀, 咒祷祷自断, 咒痈痈自决, 咒毒毒自散, 咒诅诅自灭”。语言文字的神奇力量在宗教中被发挥到极致,在阿吒力教经书中亦屡见不鲜。

元郭松年《大理行记》记载,白族地区“……所诵经律,一如中国”;《云南图经志书》也记载:“故其宫室楼观,言语书数,……云为略本于汉”,说明当时官府藏书多以汉籍为主。官学教育内容一如汉制,汉字为南诏大理国时期的官方文字已为学界公认。我们搜集到的阿吒力教经书中杂有不少符箓,证明了阿吒力教中浓厚的道教因素,这些符箓与汉地流行的道教符箓几无二致。南诏前期深受道教的影响,唐贞元十年(公元794年),南诏王异牟寻及清平官大军将与剑南西川节度使巡官崔佐时谨指玷苍山,上请天、地、水三官,五岳四渎的道教礼节;南诏在十一世南诏王劝丰佑即位以前的各代诏王,都以崇奉道教天师为主。[3]《邓川州志· 风俗》载:“密僧叱龙救旱, 道士驻雷逐疫, 皆有天功。若2月8日迎佛, 4月8日浴佛, 9月朔至9日拜斗,皆自唐以来”。[4]阿吒力教的师傅用朱砂书写符箓,诵经作法。符箓为道教方术之一,用以治病镇邪,驱鬼召神。

笔者在田野调查过程中,在沧源师傅家搜集到一些阿吒力教的符箓,这些符箓主要是用来治病镇邪。现例举如下:

图1

图2

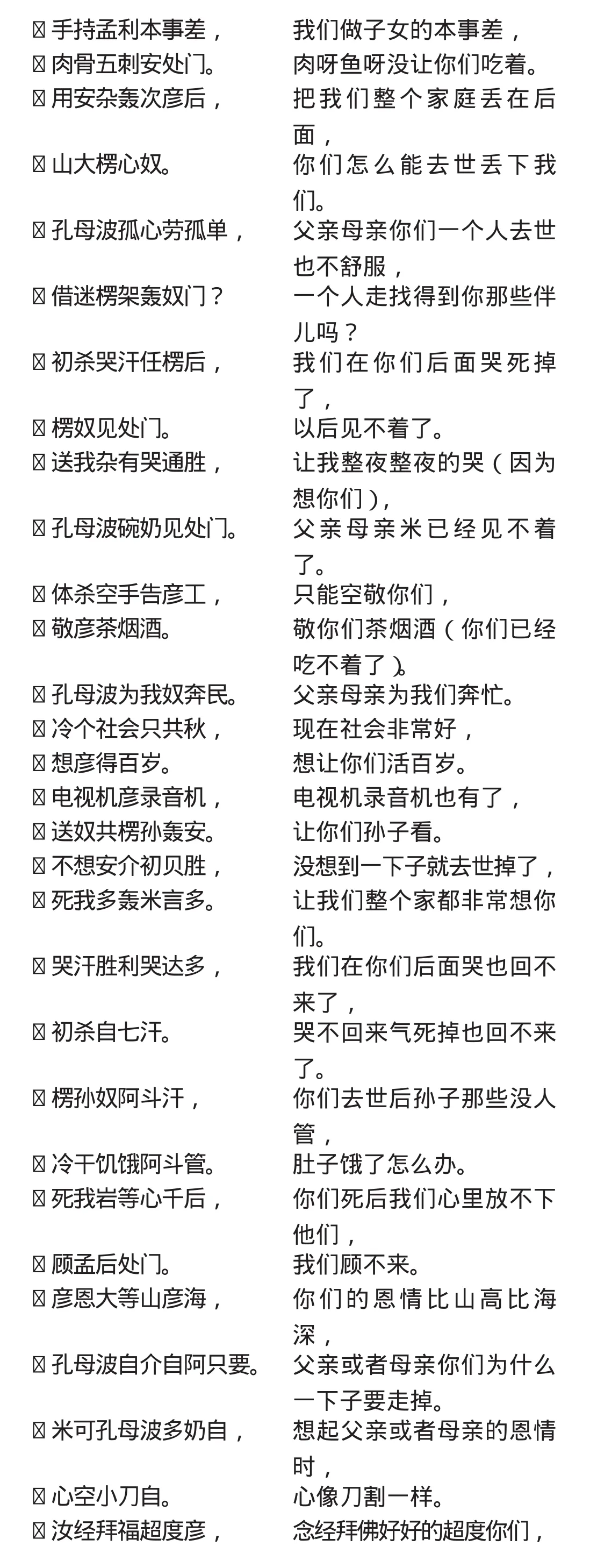

图3

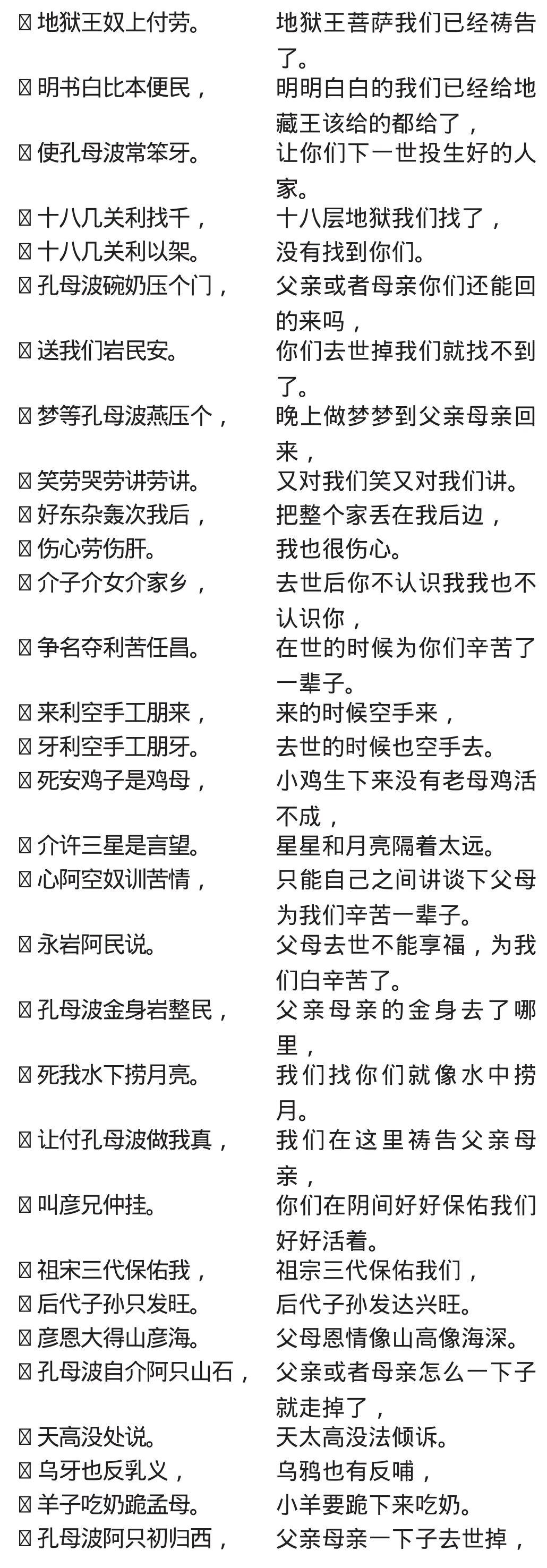

图4

图5

通过对以上阿吒力教符箓的分析,可以看出阿吒力符箓是由文字和一些符号组成,它作为一种符号语言,与古文字关系密切。符箓在其创始之初直接来自先秦的古文字,包括某些篆书、鸟书。例如图四中的普庵符。“20世纪末以来,普庵信仰日渐受到海内外学者的关注。根据科仪文本举行宗教仪式使用普庵咒、普庵符,被认为是普庵教科法的三个重要内容。”[5]笔者田野调查在沧源师傅家中的符箓中发现了普庵符,此符是用来治邪。这表明了阿吒力教也包括普庵信仰,是汉地佛教宋代以后的重要表现形式。

为了显示符文系云气结成,后来符中线条屈曲缠绕。图3、图4中的标有“三勾”三清符号“v v v ”,三勾代表三清(太上老君、元始天尊、通天教主)。三清符头,它象征生气,无中生有之意,又有三才之意,暗含人之精气神,天之日月星,地之水火风。 同时我们也可以在阿吒力教符咒上看到汉文合体字的元素,也就是文字的堆积——复文。正如图片中、。在道教流行的年代,这种手法便被道士们借用到符篆上,称为“复文”。民间亦深受其染,晚从宋代起,复文已从道士画符,演变为民众表达避凶求吉的一种手段。从符咒中我们也可以看到中国道教的元素在里面,又进一步表明了阿吒力教吸收融合了中国道教和汉传佛教的文化成分在里面。

民间的东西大多数都是功能性的,毫无例外,民间阿吒力教的符箓也是功能性的。符箓的种类是根据其功能划分的,其主要的功能是趋吉避凶,驱鬼避邪。根据功能及放置位置不同,可以把民间阿吒力教符箓进行如下分类:

1.去煞平安符

①石符、水符、落气符(去世在哪里,就将此符贴在哪里)、火符、弓符、桃符,火把符、桶符、铁符、次死符(非正常死亡)、退死符(去世的日子,抬出去的日子不好)、起灵符、香饭符、退煞符。

②镇大门符、圈房符、房门符、大门符、灶房门符。

③夜行治邪符、普庵符。

2.治病符

药符、小儿夜啼符(分两种,晚上十二点以前、十二点以后)。

3.五行符

金(西)符、木(东)符、水(北)符、火(南)符、土(中央)符。

阴阳五行的意识形态是中国古代文化的基因,无论是在广度上还是深度上都长期运作着古代中国的文化心理结构和思维方式。符咒功能主要抓住了善男信女的心理,趋吉避凶。这正如古代中医讲究的祝由术,流于形式而已。它在历史的长河中于民间百姓的心理中根深蒂固,我们绝不可以忽视它的作用。

三、汉语汉字经书

沧源师傅手中的117本阿吒力教经书中,仅有两本中的祭祀部分使用白语唱诵的,其他的都是汉语汉字经书。笔者在沧源师傅家搜集到了阿吒力教经典:《佛门账济科仪》《销释金刚科》《佛门荐用法事》《佛门庆诞礼拜》。在唱诵阿吒力教经书《佛门账济科仪》的时候是汉白结合的,唱诵逝者部分是由阿吒力师傅用白语诵唱的,其他部分是汉语汉字经。由此可以看出阿吒力教与汉语汉文化的进一步加深。《销释金刚科》是汉地佛教法式文本,在云南保存相对完整,并见于甘肃、贵州等地,证明它是来自于汉地。[5]其次阿吒力教经书《佛门荐用法事》是用汉语汉字诵唱的经文,以下是经书开坛作偈部分:

八位坛前熏信香,诸圣浩荡隔真常。

燃灯奏疏迎三宝,点烛扬幡请十王。

资荐亡魂升佛国,追超祖冥往天堂。

酬谢天地皇恩德,福利檀那降吉祥。

“十王信仰”来源于中国古代鬼魂意识,对祖先的崇拜和敬仰。最早形成系统的“十王”出自唐代藏川《十王经》,完善于宋代淡痴《玉历至宝钞》,扩充于清代陈仲远《广成仪制》。《十王经》虽是首先提出十王系统的经典文献,但经考证,其内容在很大程度上也受道教经典文献的影响。就佛经来看,法藏述赞的《十王经》是中国僧人编撰的著述。不仅如此,大理写(刻)经《佛说地藏菩萨经》《高王观音经》和《心经》同样属于汉地僧人著述。[5]以上经书中的十王、地藏王菩萨,带有明显的中国元

素在里面,是解读其汉传佛教特质的依据。

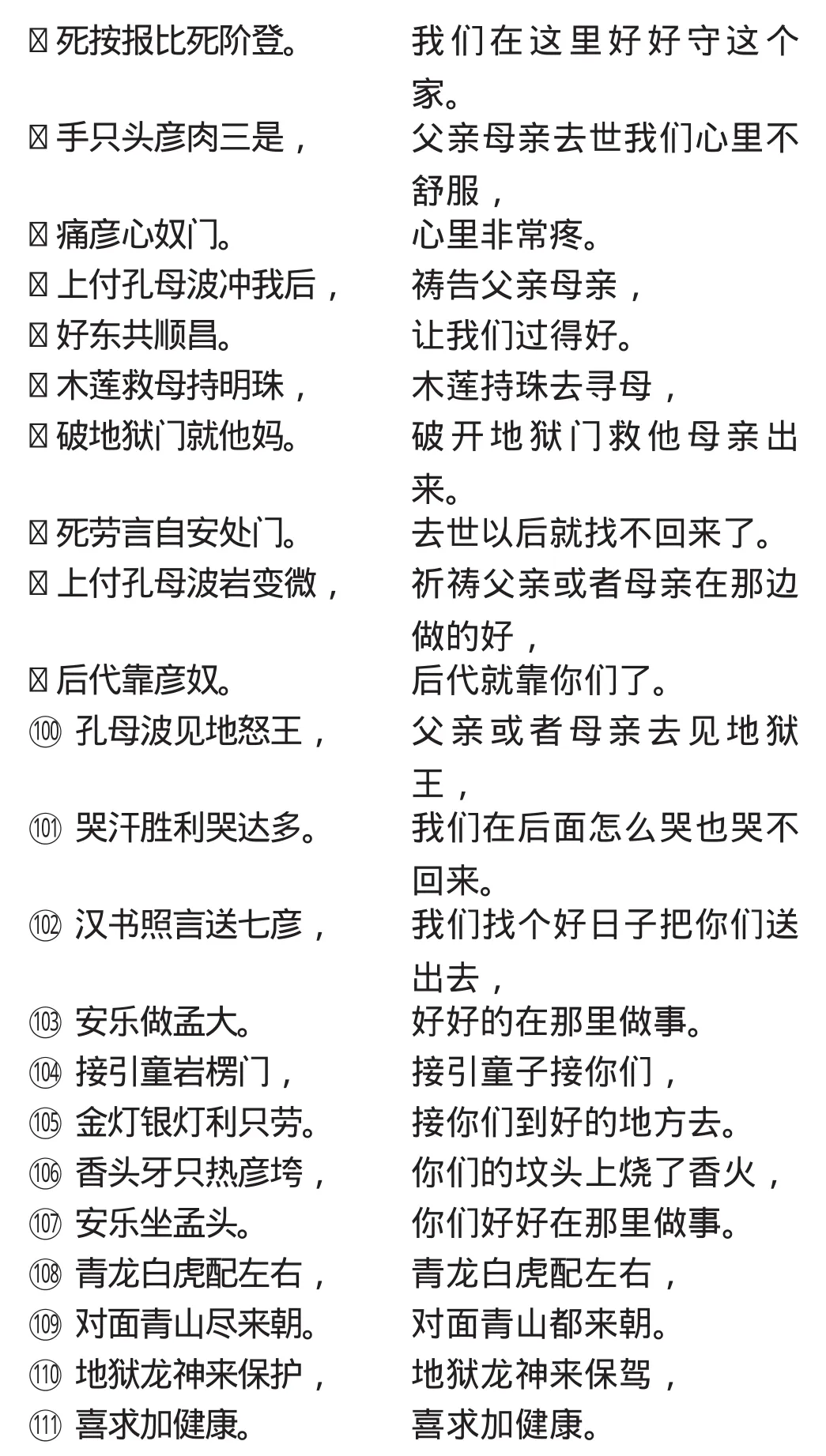

四、《叹白词哭孔母》的白语释读

《叹白词哭孔母》 是阿吒力佛教经典《佛教拯济科仪》中的白语部分,一般是由阿吒力教师傅来诵念。在寺观庙宇和民家的法事中所念的经书大多是汉文经,而悼亡经文中有一些白文,这些白文称。

汉传佛教是佛教与中国本土原有的儒家和道家思想融合后形成的具有中国特色的佛教。关于汉传佛教的本土化的理念,其中最具代表性的理念有:注重功德,注重报恩,注重圆融。印度佛教注重的是业果,汉传佛教更注重的是功德。汉传佛教倡导“上报四重恩”的教义,报恩的理念非常契合中国传统文化的思想观念。阿吒力教经书白文经里面句里行间透漏着白族群众报恩的思想,例如白文经里面讲到“乌鸦反哺、木莲救母、羊子跪乳”等的观念,都体现了白族人民报恩的传统文化观念,从中也可以折射出白族受汉文化影响很深,另一方面也可以看出阿吒力教受汉文化的影响也很深。

五、结语

综上所述我们可以看出民族文献这种活材料要引起高度重视,它对于研究民族的语言文字,文化,历史、宗教都有着不可小觑的作用。阿吒力教文化是白族的特有文化,所以这种文化也会在民族语言里有所体现,换而言之,某一民族的语言里有某种现象可以表示这个民族文化的某一方面。通过笔者对沧源师傅家的阿吒力教经书的调查研究,我们可以看到阿吒力教与汉语汉文化的联系进一步加深,并且为阿吒力教源流的“汉密说”提供了进一步的补正。

[1]李东红.白族佛教密宗阿吒力教派研究[M].昆明:云南民族出版社,1999:9.

[2]侯冲.云南与巴蜀佛教研究论稿 [C].北京: 宗教文化出版社,2006:234.

[3]何俊伟,汪德彪.白族地域道教藏书的历史与特色[J].大理学院学报,2012(11):25-27.

[4]杨学政,郭武.道教在云南[J].宗教学研究,1993(Z1):14-20.

[5]侯冲.如何理解大理地区的阿吒力教[J].宗教学研究,2015(3):108-109.

(责任编辑 杨永福)

The Investigation of the Azhali Sutra of Cangyuan Master’ Home in Shaxi Jianchuan

WANG Bin

(School of Ethnic Cultures, Yunnan University for Nationalities, Kunming 650500, China)

Shaxi Jianchuan is an important post in ancient Yunnan Tibet Tea-Horse Road. This place prevailed Esoteric Buddhism Bai Azhali culture. About the origins of the Azhali in the academic world, there are four versions: Indian Buddhism,Tibetan Buddhism,Han Buddihism,Miscellaneous Buddihism. In this paper, taking the Shaxi Jianchuan Cangyuan master home’ sutra as a case, it provides evidence for Azhali “Han Buddhism” through the analysis.

Bai; Esoteric Buddhism; Azhali Buddihism; Talisman; Han Buddhism.

B946.6

A

1674-9200(2017)04-0028-06

2017-04-19

国家哲学社会科学研究项目“云南民族古文字接触的地理类型学研究”(13BYY146)。

王彬,男,河北保定人,云南民族大学民族文化学院硕士研究生,主要从事语言学及应用语言学研究。