纹饰与文明—商周青铜器兽面纹释例

文/舒清运

纹饰与文明—商周青铜器兽面纹释例

文/舒清运

图五 大禾方鼎

兽面纹作为器物装饰图案,最早见于长江中下游地区的良渚文化玉器上,李学勤先生在《良渚文化玉器与饕餮纹的演变》一文中,将浙江反山、瑶山等良渚文化考古发掘的玉琮(图一)、玉梳(图二)上兽面的形象,与商代青铜器饕餮纹进行对比,从兽面的形态、兽角、兽眼、兽口等部位及辅助纹饰等8个方面展开分析,认为良渚玉器与商代青铜器饕餮纹之间存在着密切联系。不过李先生也客观的认为:“良渚文化玉器与商代青铜器饕餮纹之间的关系,不尽是直线的,还有待于不断的发现与研究。”①

图三 嵌绿松石铜牌

图四 兽面纹爵

兽面纹最早作为青铜器纹饰,可追溯到二里头文化时期。在河南偃师二里头遗址出土的3件镶嵌绿松石的兽面铜牌饰中(图三),有两件铜牌饰很明显的呈现了兽面的特征:一件兽面双目圆睁,鼻与身脊相通,两角长而上扬;另一件面部尖喙,两角上延,卷曲似尾,眼睛呈梭形。二里头遗址铜牌饰上的兽面纹,为目前已知青铜器物中最早者,开创了商周青铜器兽面纹的先河。另外,这些精美的青铜牌饰是中国最早的铜镶玉石制品,表现出了上古先民熟练的镶嵌技术,是十分难得的历史文化艺术珍品。

兽面纹的演变经历了由简到繁再回归到简的发展过程。商代早期(二里岗文化时期),兽面纹的主要表现形态以兽目为中心,以粗阳线为表现形式,简略抽象,继而以粗犷的线条展现;殷墟二期以降,兽面纹作为青铜器最主要的纹饰之一,发展繁荣,形态多样,作为商代青铜器之美的核心和表征,主要的表现形式为“三层花”(即雷纹作为地纹、兽面纹作为主体纹饰、主体纹饰上有阴线勾勒的细节纹饰),这种形式一直持续至西周早期。西周早期的兽面纹基本继承了商代晚期的传统和风格,但也出现了新的特征,主要表现在繁缛纤巧中追求朴实无华,在简化趋向中力求创新。西周中期以来,兽面纹日趋式微衰落,青铜器的主体纹饰逐渐由变形动物纹、几何纹等纹饰占据,如窃曲纹、重环纹、波带纹、垂鳞纹等。东周时期,在周文化浓厚的地区,某些级别较高的青铜器上仍有兽面纹的踪迹。

商周时期饰以兽面纹的青铜器涵盖了食器(鼎、鬲、甗、簋等)、酒器(爵、角、尊、方彝、罍、瓿等)、水器(盉、匜、盘等)等诸多器类,下面择取7件商周时期青铜器为代表,就其兽面纹的基本特征进行阐述。

兽面纹爵

中国国家博物馆藏,高17.9厘米,长14.3厘米,二里岗上层时期(图四)。

腹部正面饰兽面纹,由粗线条的云纹构成,浅浮雕状,圆角长方形目,口部作云纹内卷,额鼻为宽条状,中间起脊,T型内卷角,尾部分歧状如鱼尾,鋬侧腹部饰省略兽面纹,无首,躯干、尾部形同前者。兽面纹带饰上下各镶一周联珠纹。这种T型内卷角兽面纹饰最早出现于二里岗下层时期,流行于商代二里岗上层时期。较早的形态以阳线装饰,成熟形态则是以本器为代表的粗犷类型。

图一 玉琮

大禾方鼎

1959年湖南省宁乡县黄材镇寨子山出土,现藏于湖南省博物馆。通高38.5厘米,口长29.8厘米,口宽23.7厘米,重12.85公斤,商代晚期(图五)。

腹部四壁饰浮雕人面,五官毕具,刻画清晰,嘴宽大,唇突起,高颧骨,耳肥大,表情严肃,腮两侧有兽足利爪,耳部上有曲折角(图六)。孙作云先生认为此人面纹实际是饕餮纹的演变,称其为“人面饕餮纹”。②常见的饕餮纹以兽首为中心,即“兽面饕餮纹”,也就是本文的主题—“兽面纹”,但此鼎纹饰非兽面,而是人面造型,十分罕见,可视为兽面纹的一种变体,在目前出土的青铜器中以人面作为主体装饰的方鼎仅此一件。

图二 玉冠型梳背

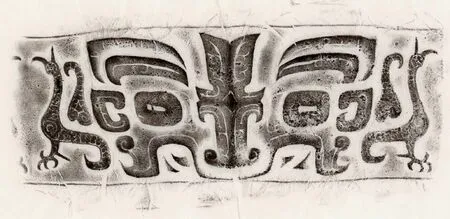

兽面纹角

1901年陕西省宝鸡戴家湾出土,现藏于美国大都会艺术博物馆。通高19.8厘米,商代晚期(图七)。

该角腹部所饰兽面纹,可归于陈公柔、张长寿先生总结的分解兽面纹Ⅳ型3式—全分解连体兽面纹,③这一类型的兽面纹主要流行于殷墟二期以后,西周时期发现较少。本器纹饰中的兽面与身躯极其减省抽象,皆用突起的细阳线为表现手法,比较特殊(图八)。

图十九 浑源李峪村出土牺尊纹饰拓片

利簋

1976年陕西临潼零口出土,现藏于中国国家博物馆。通高28厘米,口径22厘米。西周早期(图九)。

利簋所饰的兽面纹分为两种:第一种是腹部所饰的兽面纹,大内卷角,首、身、腿、爪俱全,身躯与兽面未分离,躯干较宽,尾部下卷,附有羽翅,极具视觉震撼力;第二种是方座四面所饰的兽面纹,属于有首无身的简省类,兽面部分与腹部的兽面形肖,无身躯部分,兽面两侧配相对的顾龙纹,双唇向上翻卷,瓶形角,头顶附列刀状歧羽,躯干与尾部也有小歧羽,造型独特。腹部与方座尽管兽面纹主体部分相似,但次要部分装饰又不雷同,视觉审美讲究协调性。

桓父己尊

现藏于中国国家博物馆,通高27.2厘米,口径20.6厘米,西周早期(图十、图十一)。

腹部前后各饰省身式大兽面纹,上有阴线勾勒,纹饰粗犷。兽面口含獠牙,角似眉形;兽面纹两侧各饰一对“垂冠”长颈鸟纹。从结构上说,这类兽面纹与利簋方座上所饰的兽面纹是相同的,只不过兽面搭配的是鸟纹,而非夔纹、龙纹。兽面纹与鸟纹组成的一个单元纹饰,这种搭配组合在商周时期青铜上屡见不鲜,例如上海博物馆收藏的省史桓尊腹部也是兽面纹两侧配鸟纹。马承源先生曾有过精当的论证,认为这种兽面纹与鸟纹的组合是东夷集团良渚文化中“神可使鸟”风俗的孑遗。④特殊的是这件尊的鸟纹异常稀见,迄今仅见两例,一件是美国圣路易斯艺术博物馆收藏的西周早期的青铜觯,另一件是伦敦佳士得拍卖会1969年10月13日的拍卖图录中收录的一件商代晚期的青铜觚,腹部及圈足上亦见这类鸟纹,鸟首后的“垂冠”有可能是蛇纹的一种变体。

图七 兽面纹角

淳化大鼎

1979年陕西淳化县石桥乡史家塬村出土,现藏于陕西历史博物馆。高122厘米,口径83厘米,重226公斤,西周早期(图十二)。

鼎口沿下饰由两条夔龙的头部中间夹一条扉棱构成的兽面纹,钺形角,圆目突起,张口卷唇。两侧躯干作波浪状曲体,脊背拱起,尾部上卷,下接足、爪,爪部特别夸张,作舞爪状,富有动感(图十三)。这类兽面纹流行于西周早期,亦见于美国弗利尔美术馆收藏的夨令方彝和作册大方鼎上。

图八 兽面纹角纹饰拓片

图九 利簋

图十 桓父己尊

图十二 淳化大鼎

图十七 蟠螭纹壶

图十一 桓父己尊拓片

图十三 淳化大鼎局部纹饰

图十六 蟠螭纹莲瓣盖壶腹部兽面纹

图十八 蟠螭纹局部

蟠螭纹莲瓣盖壶(一对)

中国国家博物馆藏,通高49.5厘米、口径16.3厘米,春秋晚期(图十四、图十五)。

壶身纹饰以四条绹纹为界栏隔出五条装饰纹带,口部和最底部各装饰一周填充蟠螭纹的波带纹,颈部与肩部饰一周蟠螭纹,腹部饰一周兽面纹(图十六),兽面刻画十分精细,造型近似于铺首,兽身为蟠螭形态。这类壶是三晋地区的典型器物,兽面纹式样也突显这一地区的风格,与之形制、纹饰相近的还有英国伦敦大英博物馆收藏的赵孟介壶、美国弗利尔美术馆收藏的蟠螭纹青铜壶(图十七、图十八)。另外,1923年山西浑源李峪村出土的牺尊,器身也饰有这一样式的兽面纹(图十九)。

商周青铜器铸就了中华文明的璀璨辉煌,是贵族地位的标志、家族永宝的圣物、国运昌祚的象征,承载着华夏子孙永恒的记忆。商周青铜器是发现揭示商周历史的钥匙,是理解商周人意识形态不可忽视的实物资料,是中国古代社会文化内涵的重要载体。兽面纹作为商周青铜器最重要的装饰,以其独有的形象、深沉雄健的线条、威慑狞厉的美感及浓郁的思想内涵,以供后人无尽的研究和探讨。

图十四 蟠螭纹莲瓣盖壶甲

图十五 蟠螭纹莲瓣盖壶乙

注释:

责编/王可苡

(本文作者任职于中国国家博物馆)