肉类消费结构、饲料安全和粮食安全

——农业“供给侧改革”的一个参照系

钞贺森,田旭,1b,于晓华

(1.南京农业大学,a. 经济管理学院,b. 中国粮食安全研究中心,江苏 南京210095;2. 德国哥廷根大学农业经济与农村发展系,德国 哥廷根37073)

肉类消费结构、饲料安全和粮食安全

——农业“供给侧改革”的一个参照系

钞贺森1a,田旭1a,1b,于晓华2

(1.南京农业大学,a. 经济管理学院,b. 中国粮食安全研究中心,江苏 南京210095;2. 德国哥廷根大学农业经济与农村发展系,德国 哥廷根37073)

我国肉类消费总量快速增长和结构调整加剧了饲料粮供求矛盾,准确测算和预测饲料粮需求将是在农业“供给侧改革”的背景下,长期内满足粮食安全的政策基础。本文通过对居民肉类消费总量和消费结构的研究与调整,结合饲料转化率估计肉类消费对粮食的需求;并在此基础上,综合考虑收入弹性、经济增长、人口变动、城镇化与老龄化的影响,预测未来肉类生产耗粮规模的变化以及对我国粮食供求造成的冲击。结果显示,肉类生产耗粮量将由2014年的近2亿t增长至2050年的3.95亿t;而肉类生产耗粮率则会由2014年的32.52%上升至2050年的58.79%;肉类生产耗粮率的上升会进一步导致粮食自给率的下滑和粮食贸易依存度的上升,未来我国的“粮食安全”主要表现为“饲料安全”。这样的分析结果为我国农业长期内的“供给侧改革”提供了一个参照系。

肉类消费;供给侧改革;饲料粮需求;预测;粮食安全;饲料安全

Abstract:Soaring demand and changing structure of meat consumption challenged China’s grain market. Predicting feed grain demand has strong policy implications for grain security in the context of agricultural “supply-side reform”.This study estimates the feed grain demand using the meat consumption data and the feed-meat conversion ratio. In addition, this paper also presents a projection on feed grain demand from the perspective of changing income elasticity,economic growth, demographic change and urbanization. Results show that the total feed grain demand will increase from almost 200 million tons in 2014 to 395 million tons in 2050; and the share of feed grain in total grain will rise from 32.52% to 58.79% during the same period. Soaring feed grain demand threats the self-sufficient rate and increases trade dependence, implying that feed security will dominate grain security in China in the near future. Our study provides valuable implications for the agricultural supply-side reform.

Key words:meat consumption; supply-side reform; feed-grain demand; forecast; grain security; feed security

粮食安全一直是中国农业政策的核心问题,但如何在“供给侧改革”政策调整背景下,从长期来考虑和完善中国粮食安全政策,还没有很好的研究。目前,中国居民正处于营养转型中,饮食消费结构正从谷物、蔬菜等高碳水化合物的食物向畜禽产品等高蛋白质的食物转变[1-2];肉类产品作为居民膳食的重要组成部分,为人们提供了重要的蛋白质、脂肪等营养成分,其消费与结构的变化影响着畜牧业生产、食物安全、生态可持续、宏观经济稳定等各个方面。统计数据显示,中国于2001年正式成为世界畜产第一大国,2014年肉类消费量已经超过全球总产量的1/4[3];同时中国也是世界上肉类消费增速最快的国家,肉类消费总量从1985年的1 535.2万t增长到2014年的4 189.8万t,增长了173%,其中城乡居民人均肉类消费量分别从1985年的22.6 kg和12.0 kg增长至2014年的33.3 kg和27.4 kg,城乡居民肉类消费正处于稳步增长阶段。然而,与西方发达国家相比,当前中国居民肉类消费水平依然较低[4],尤其是广大农村居民以及农民工群体,在城镇居民饮食消费的“示范效应”下[5],其肉类产品消费仍有巨大的增长空间[6]。

肉类消费量的快速增长刺激了畜禽养殖产业的发展,进一步导致中国饲料粮需求呈“刚性”增长态势[7]。2010年中国取代美国成为最大的饲料粮消费国家,2014年约有1/3的粮食用于饲养牲畜[3]。黄季焜等[8]研究表明未来20 a中国饲料粮需求将增长60%左右,国内饲料粮的生产将无法满足养殖业的需求。目前中国饲料粮供求缺口已较明显,大豆、玉米等主要饲料原粮进口规模逐年扩大,2015年中国大豆、玉米进口量分别达8 169万t和473万t,较上年增长了14.4%和82%;此外还进口了大量的豆粕、酒糟等饲料粮的替代品。国内口粮消费趋于稳定,饲料用粮需求已成为粮食需求增长的主要动因,伴随着饲料用粮的持续增长,中国粮食自给率将进一步下降,于晓华等[9]研究发现以能量衡量的中国粮食自给率实际已经下降至70%。这给中国农业生产力或农业生产性土地供给带来巨大压力[10],但中国的农业生产却面临着耕地资源缩减、淡水资源匮乏以及生态环境恶化等刚性约束,粮食产量增长空间有限,将难以满足未来饲料用粮的需求[8-9]。

供给与需求的深刻变化对粮食安全形成巨大冲击,尤其是饮食、营养结构的变化促使中国“粮食安全”转变为“饲料安全”。中国农业政策的制定必需考虑调整供给结构,以满足消费者需求结构变化,这也正是农业“供给侧改革”的核心所在。为了给农业“供给侧改革”提供一个参照系,从而在长期内调整食物供给结构,满足中国的粮食安全,本文将以肉类消费数据为基础,结合社会经济发展指标、粮食产量与消费量以及贸易数据,分析和预测2020-2050年中国的饲料粮需求、粮食供求形势与安全状况。

1 研究概念、研究方法与数据来源

1.1 研究概念

肉类消费总量、产量仅包括猪肉、牛羊肉与禽肉,其他肉类则指兔肉、驴肉等小众肉类。测算饲料粮需求量时所用的饲料转化率指单位畜产品生产需要的饲料粮数量,主要取决于饲养类型、饲养技术、饲养规模等因素,通过饲料转化率将肉类产量转换成饲料用粮需求。饲料粮的定义有狭义和广义之分,狭义的饲料粮只包括直接用于饲料的粮食(主粮和杂粮),而广义的饲料粮又包含了糠麸、饼粕等粮食加工副产品。随着技术的发展,粮食加工副产品也逐渐成为饲料原料的新来源,近年来粮食加工副产品的进口量也不断增长,本文拟在测算出肉类生产所需饲料粮数量的基础上剔除粮食加工副产品,以此反映真正的粮食需求及其对中国粮食安全的影响。

1.2 研究方法

饲料粮的测算方法主要分为两类:一是基于畜产品产量的需求法,该方法主要利用饲料转化率对畜产品产量进行转化得出饲料粮需求量,采用需求法的研究者或用产量数据或用消费数据,所用饲料转化率也不尽相同;二是基于粮食总产量的供给法,即从粮食总供给中减去口粮消费、工业用粮和其他用粮,把剩余部分作为饲料粮的供给量,此种方法主要用于粮食需求的结构对比分析[11]。两种方法各有优劣,但从以往研究来看,由于不同的研究所采用的方法、数据以及对数据的处理存在较大差异,导致研究结果差距较大。

为使测算结果更加精确,本文使用居民肉类消费数据,原因在于中国肉类生产数据与消费数据差距巨大,生产数据来自于主管部门的逐级汇总,很容易受各种因素的干扰,尽管两次全国农业普查对生产数据进行了适当调整(1996和2006年肉类产量分别平均调减22.31%和11.95%),但许多学者仍然认为畜产品产量存在高估情形[12];而消费数据来自抽样调查,数据相对比较客观。在肉类消费数据的基础上,通过对其进行外出就餐中肉类消费部分、不可食用部分、供应链中损耗部分、肉类净进口部分、其他肉类消费部分五个方面的调整,得到更加精确的肉类生产数据,以此结合饲料转化率对肉类生产所需饲料粮数量进行估计,并进一步剔除粮食加工副产品得到真正的肉类生产耗粮量。

在当前测算的基础上,综合考虑城乡肉类与粮食收入弹性、经济增长、人口、城镇化以及老龄化(60岁及以上人口比例)的变动对肉类消费和原粮消费的影响,对2020-2050年国内肉类产量、肉类生产耗粮量以及粮食产量、进口需求等进行预测分析,进一步考查未来粮食供求形势与安全状况。为保证文章可读性,所用肉类调整公式、预测方法等将在文中相应部分进行详细说明。

1.3 数据来源

肉类消费数据来自《中国统计年鉴》,肉类消费量为城镇消费量与农村消费量的加总,城乡肉类消费量为城乡人均肉类消费量与年末城乡人口数量的乘积,2005-2014年人口数据来自国家统计局统计数据库,2000-2004年人口数据来自《中国人口统计年鉴》。相关肉类产量数据来自《改革开放三十年农业统计资料汇编》(1995-2007)、《中国农业年鉴》(2008-2012)、《中国农村统计年鉴》(2013-2014),产量为经两次农业普查所调整后的值。在外饮食支出比例数据来自《中国农村住户调查年鉴》、《中国城市(镇)生活与价格年鉴》和《中国住户调查年鉴》,食物成本数据来自《中国零售和餐饮连锁企业统计年鉴》。肉类进出口数据来自UN Comtrade数据库,粮食产量与消费量数据来自国家统计局数据库。其他数据来源以及缺失数据的处理将在文中说明。

2 肉类消费分析与调整

2.1 肉类消费现状分析

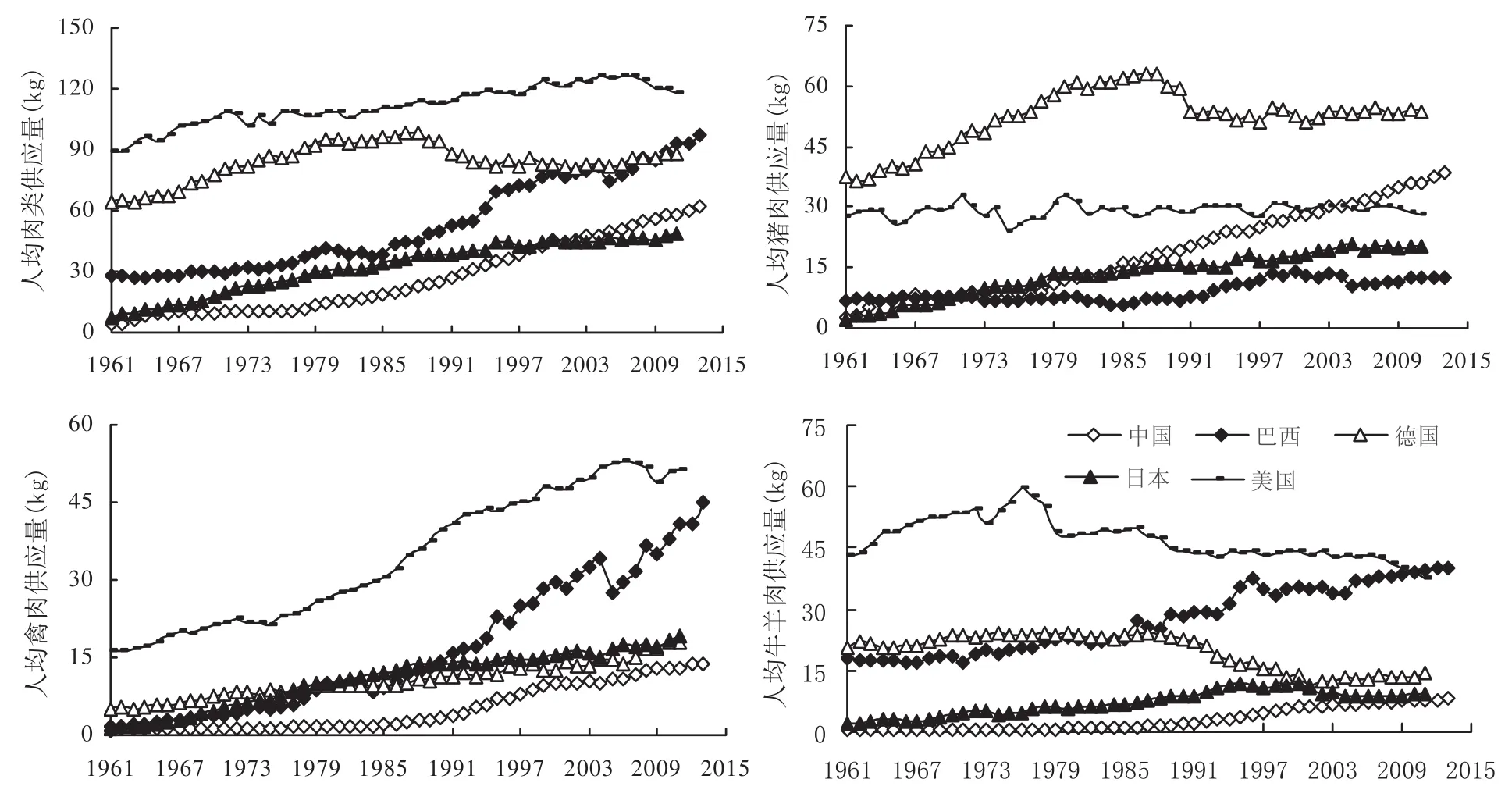

图1显示了中国与美国、德国、日本和巴西人均肉类供应量的对比情况。可以看出,中国人均肉类供应量不断上升,2011年人均肉类供应量为57.73 kg,与美国、巴西等相比(2011年美国为117.61 kg、2013年巴西为97.58 kg),人均肉类供应水平仍然较低,但人均肉类供应量增长速度较快。肉类品种上,中国猪肉、禽肉以及牛羊肉的供应都处于上升趋势,猪肉作为居民肉类消费的主体,其人均供应量仅次于德国,禽肉和牛羊肉的人均供应量则显著低于其他国家。目前,欧美等发达国家人均肉类供应水平已经较为稳定,而中国正处于快速上升阶段,未来肉类消费还有巨大的增长潜力。

图1 人均肉类供应量对比Fig.1 Comparison of per capita meat supply

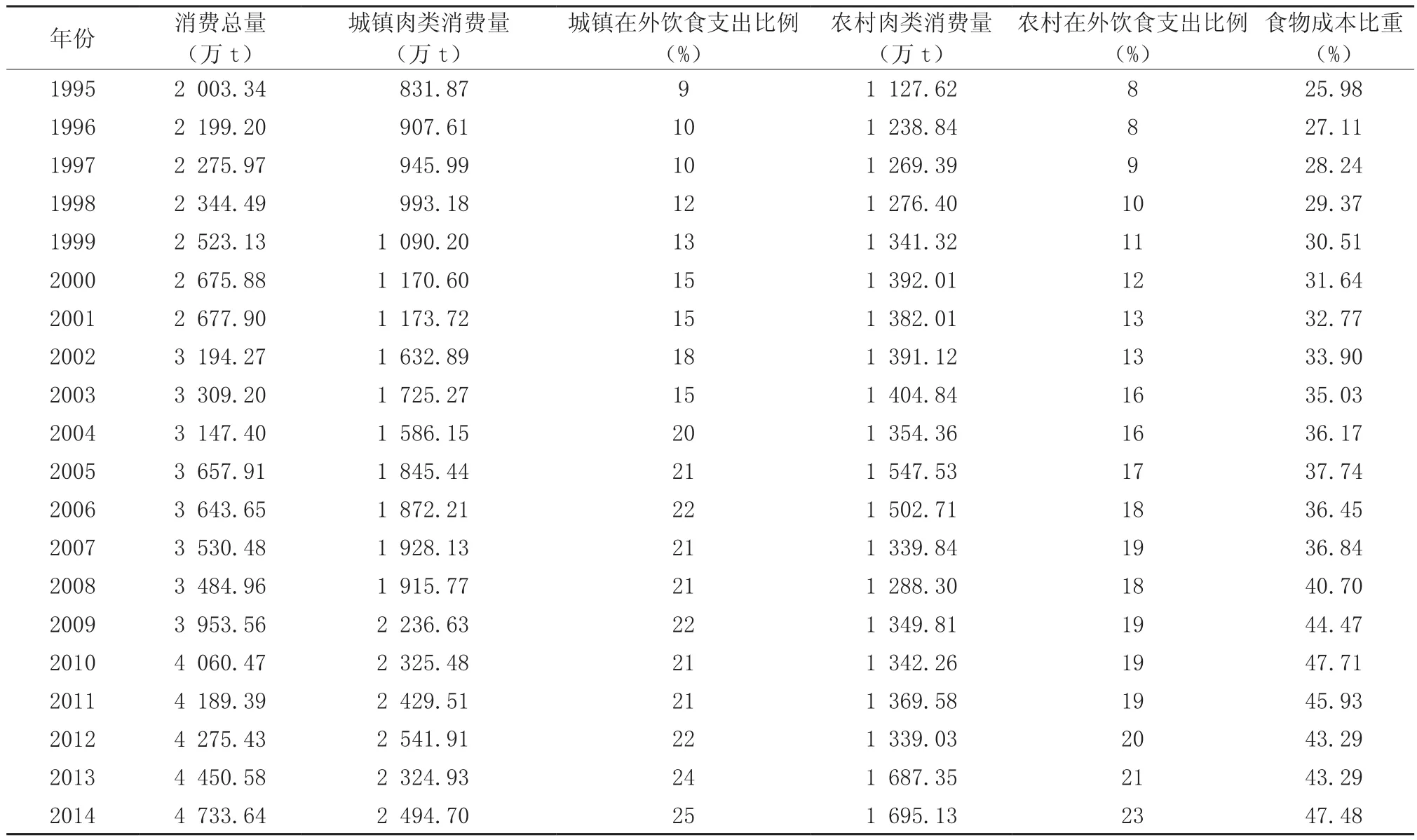

表1汇报了主要年份中国居民肉类消费总量和消费结构。总体来看,居民肉类消费总量逐年增加,近30年间增长了173%,年均增长率达5.8%;其中猪肉、牛羊肉和禽肉的增幅分别为119%、193%和566%,年均增长率分别达4.1%、6.4%和18.9%,禽肉的增幅和增长速度远高于其他肉类。从消费结构来看,猪肉的消费比重在逐步下降,但目前猪肉仍是肉类消费的主体,牛羊肉和禽肉的消费比重有所上升;其中,禽肉的消费正处于快速增长阶段,牛羊肉的消费比重还比较低,未来有较大的上升空间。可以预计,随着居民生活水平的进一步提高,未来中国肉类消费量将稳步增长。而肉类消费的持续增长成为饲料粮刚性需求的基础,并将进一步影响粮食安全。

2.2 肉类消费数据的调整

肉类消费量统计的是城乡住户购买的经分割、加工处理后的肉类成品,需要进行以下几步调整来得到实际的肉类生产数据。

表1 中国肉类消费情况统计Table 1 Statistics on meat consumption in China

一是外出就餐的肉类消费调整。肉类消费调查中未统计在外就餐中肉类消费,一些学者对中国居民在外就餐中的肉类消费进行了研究,广泛认同若不加以调整会导致肉类消费量的严重低估[13-14]。现有研究通常以城镇和农村家庭在外饮食支出比例(家庭在外就餐支出占食品总支出的比重)来调整消费量,但这样会造成调整偏高的情形,因为在外就餐支出中不仅包括了食物成本,也包括服务、资本成本等。本文进一步剔除在外就餐支出中的非食物成本,以食物成本比重(餐饮业各种食材物料购进的成本与营业额之比)来调整在外饮食支出比例,用调整后的在外饮食支出比例调整肉类消费量。且城镇和农村在经济条件、饮食方式等方面存在差异,导致在外饮食支出比例有所差别,分城乡调整肉类消费将是必要的。数据方面缺少2012-2014年城乡在外饮食支出比例的数据,本文用其历年平均增长速率推算得出;食物成本比重仅有2005-2013年的数据,本文拟合了时间与食物成本比重,用得到的线性模型预测缺失数据。所用调整公式为:消费总量=城镇肉类消费量/(1-城镇在外饮食支出比例×食物成本比重)+农村肉类消费量/(1-农村在外饮食支出比例×食物成本比重),得到调整后的消费总量(表2)。不足之处在于中国居民饮食消费存在显著的地区差异,但现有数据无法识别在外消费中食物种类,以相同的比例调整不同的肉类消费可能造成微小的偏差。

表2 经在外就餐调整后的肉类消费量Table 2 Meat consumption adjusted by food away from home

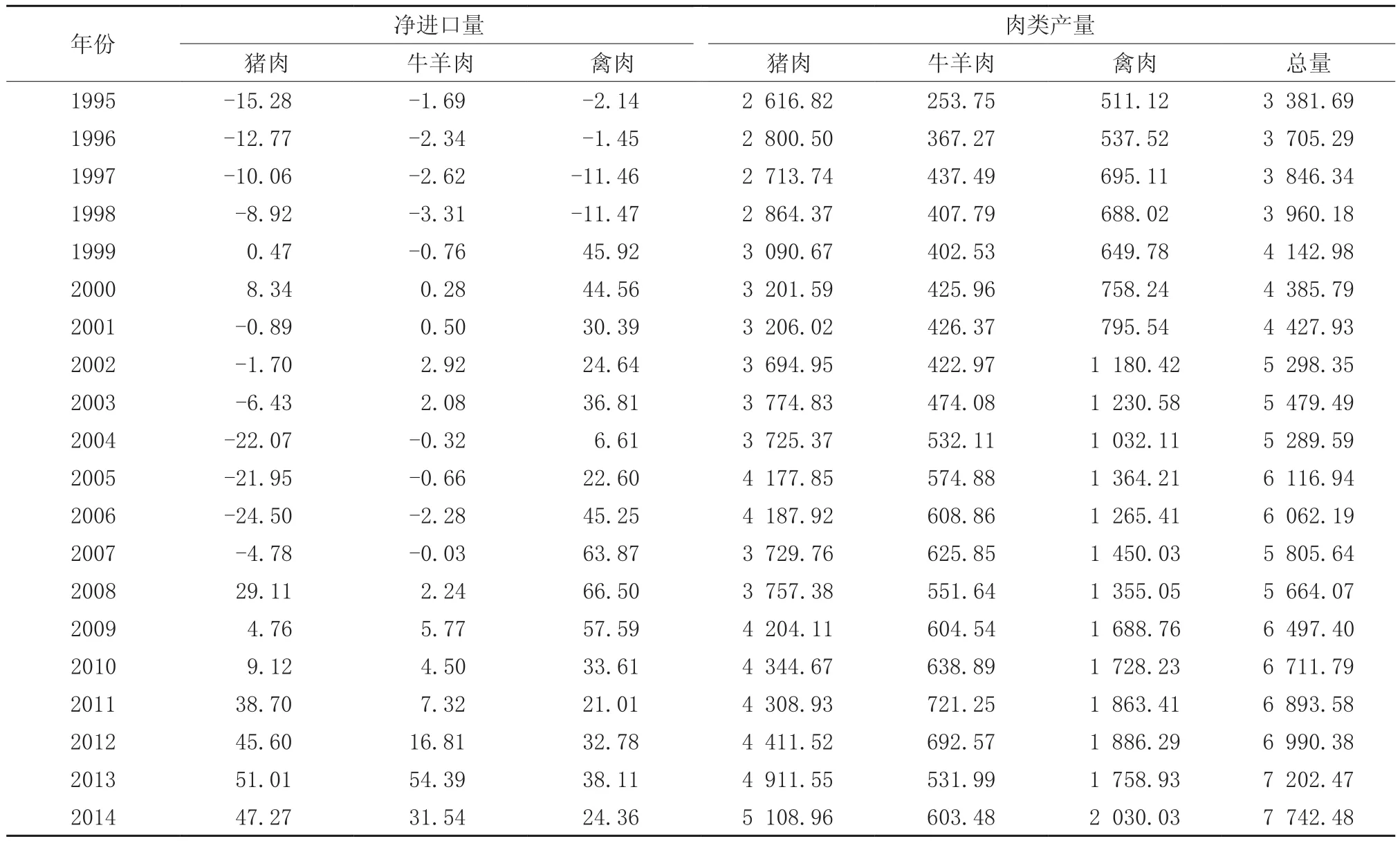

二是不可食用、供应链损耗与肉类净进口部分的调整。程广燕等[15]比较了中国与日本肉类不可食用部分的比重,基于动物内脏及其他部分的食用性,认为肉类不可食用部分比重中国大约低于日本5%左右,平均为29.2%;而肉类从生产到消费供应链中存在诸多的损耗和浪费,Otterdijk和Meybeck[16]估计东亚地区肉类供应链中的损耗和浪费达11%。本文采用这些比例与肉类进出口数据,结合肉类供求平衡公式:肉类产量=(消费总量-肉类净进口量)/(1-不可食用部分比重29.2%-供应链损耗率11%),分品种调整肉类消费量,加总得到肉类产量(表3)。其他肉类消费部分调整见下文。

表3 经不可食用、供应链损耗与净进口部分调整后的肉类产量(万t)Table 3 Meat consumption adjusted by inedible part supply chain loss and net import (104t)

3 饲料粮需求与预测

3.1 饲料粮需求量测算

基于调整后的肉类产量,借鉴相关研究中的饲料转化率测算肉类生产所需的饲料粮。猪、牛和鸡的饲料转化率分别在2.8-4.5、5.0-7.0和1.7-2.0之间[17],羊的饲料转化率在4.0-5.0之间[18],这些转化率在当前文献中被广泛使用[3,12,19]。本文以鸡的饲料转化率作为家禽饲料转化率的代替值;由于消费数据中牛羊肉消费量未区分统计,以相关产量数据中牛羊肉产量之比作为权重加权得到牛羊饲料转化率,其结果等同于分别测算牛肉、羊肉生产所需的饲料粮。饲料转化率汇总于表4中。

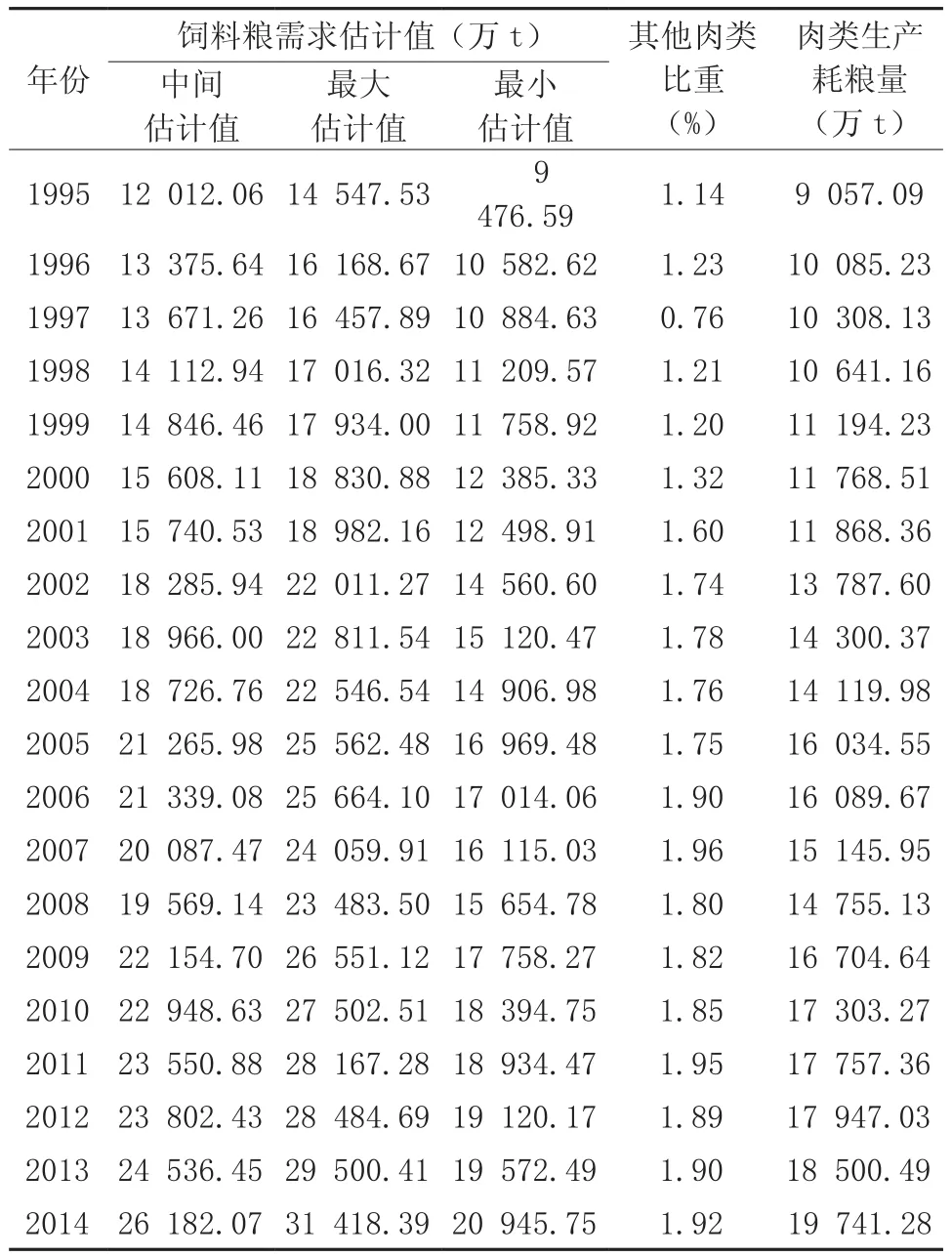

考虑到肉类消费中少量的兔肉、驴肉等,其饲料转化率未知,本文用其他肉类比重(其他肉类产量占肉类总产量的比重)对所估计的饲料粮需求量进行相应调整得到最终饲料粮需求估计的最大、最小与中间值(即前文所述其他肉类的调整)。由表5可知,中国饲料粮需求规模不断扩大,以中间估计值为例,近20年间中国饲料粮需求量增幅达117.96%,年均增长约为6.21%。为测得饲料粮需求估计中的粮食需求量,根据中间估计值采用陈永福[20]研究中饲料粮成分比例对粮食加工副产品等予以剔除(粮食加工副产品等其他原料约占24.6%),剩余部分作为真实的肉类生产耗粮量。结果显示,2005年肉类生产耗粮量突破1.6亿t,2014年接近2亿t,约占粮食总产量的1/3,肉类生产对粮食的需求不断扩张,将给粮食安全带来巨大压力。

表4 畜禽饲料转化率Table 4 Feed conversion rates

表5 肉类生产所需饲料粮测算结果Table 5 Calculation results of feed grain for meat production

3.2 预测

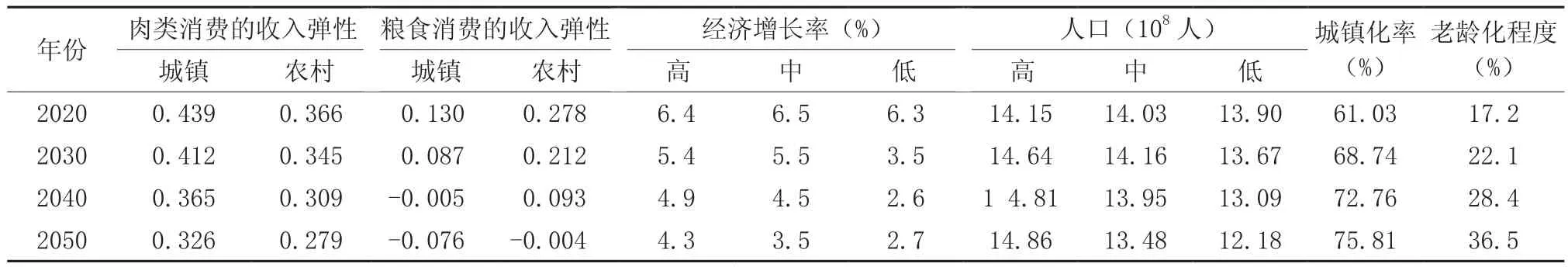

预测需尽可能全面的考虑各项影响因素,本文重点关注了收入弹性、经济增长、人口、城镇化以及老龄化的变动(表6)。其中收入水平的提高是推动中国居民饮食结构调整以及营养改善的关键因素,在对肉类、粮食消费进行预测时考虑经济增长、收入水平的变化将是必要的[21];已有研究表明,随着收入水平的不断提高,居民肉类、粮食消费的收入弹性趋于减小,考虑时变的收入弹性将使预测更为精确[22]。此外,由于城乡居民在饮食消费结构方面存在明显差异,城镇化和人口总量的变化都会影响消费;在肉类消费方面,白军飞等[23]研究发现,家庭中60岁以上老年人比例每增加1%会导致家庭人均肉类消费量减少0.5%;同样人口年龄结构的变化也会影响粮食消费水平,考虑人口结构变动情况下的粮食消费预测要比采用传统方法的预测低1.6%[24],本文借鉴这些研究成果对预测进行相应调整。

需要说明的是,肉类消费需求的预测以上文调整后的2014年肉类产量和结构为基础,使预测结果涵盖了上文调整的概念;原粮消费预测以2014年城镇、农村人均粮食(原粮)消费水平为基准,数据来自《中国统计年鉴2015》;本文给出了高、中、低三种经济增长与人口变动情况下的预测结果。

粮食总产量的预测主要借鉴农业部《中国农业展望报告(2016-2025)》中关于主要作物产量的预测数据,为与前文粮食概念(国家统计局:粮食包括谷物、豆类和薯类)保持一致,本文结合大米、小麦、玉米和大豆相关比例数据计算出粮食总产量的预测值(见表7注释),计算公式为:粮食总产量=(大米产量/大米稻谷转换系数+小麦产量+玉米产量+大豆产量/大豆占豆类产量比重)/(1-薯类占粮食产量比重)。《报告》关于中国粮食产量的预测呈现先降后升的趋势,2020-2025年粮食总产量增长1.83%,粮食增产潜力极为有限,以此比例预测其后主要年份的粮食总产量。为对未来中国的粮食进口需求做出简单的预测,本文假定肉类生产耗粮量与原粮消费总量占粮食总供给量(粮食总产量+净进口需求)的比重保持不变(设为β),原因在于原粮消费比重不断下降,而肉类生产耗粮量则不断上升,实际操作中观测了此比重并取2013年(0.58)和2014年(0.57)两年的均值作为β的代表值。据此,运用粮食供求恒等式估算了未来的粮食净进口需求,公式为:肉类生产耗粮量+原粮消费量+(粮食总产量+净进口需求)×(1-β)=粮食总产量+净进口需求,以此可求出粮食净进口需求。由于粮食库存与国家调控政策有较强的相关性,本文暂不考虑库存余粮的变动[30]。

表6 关键变量预测值汇总Table 6 Forecast values of key variables

表7 预测结果Table 7 Forecast results

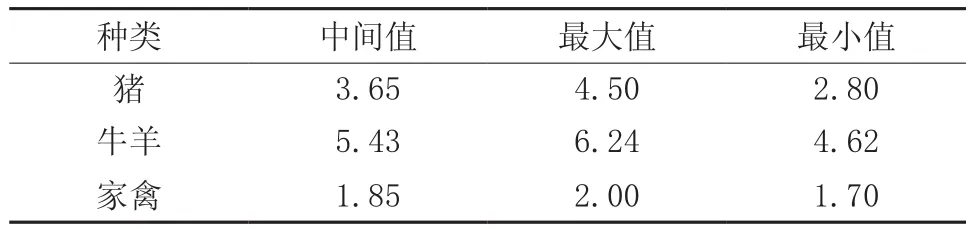

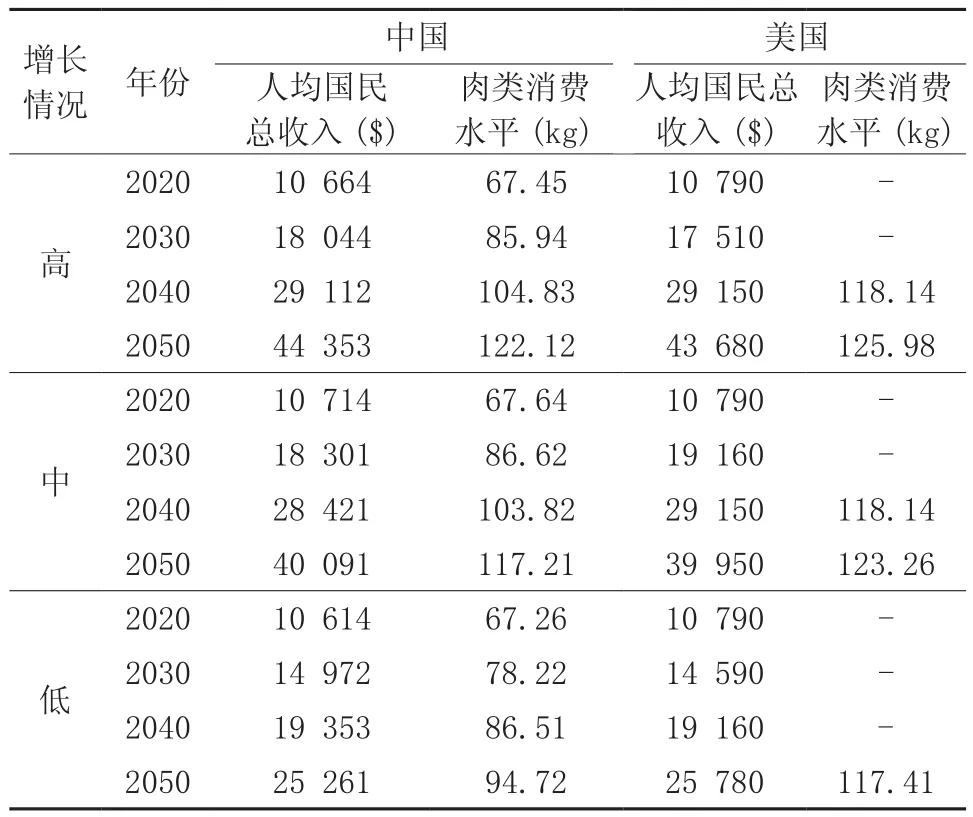

表7汇报了三种增长情况下的预测结果。为降低误差、避免预测结果低估与高估的可能性,下文仅以中等增长情况的预测值进行讨论。结果显示,中国人均肉类消费量持续增长,2050年将达到117.21 kg,肉类需求规模约为1.58亿t,届时肉类生产耗粮量将达到3.95亿t,而粮食净进口需求在2030年接近3亿t,之后增长速度放缓。

3.3 粮食供求形势变化

为进一步验证所预测的肉类消费水平的可靠性,通过匹配中美两国收入水平对肉类消费水平进行了简单比较(表8),在人均国民总收入较为接近的情况下,中国肉类消费水平的预测值低于美国,侧面证明这种涵盖调整概念的预测值具有一定可靠性。但不同国家饮食消费结构差异巨大,如欧美国家牛肉与鸡肉消费量较大,而日韩水产品消费量大对传统肉类依赖较小,且未对美国肉类消费进行相应调整,因此该比较结果仅作参考。

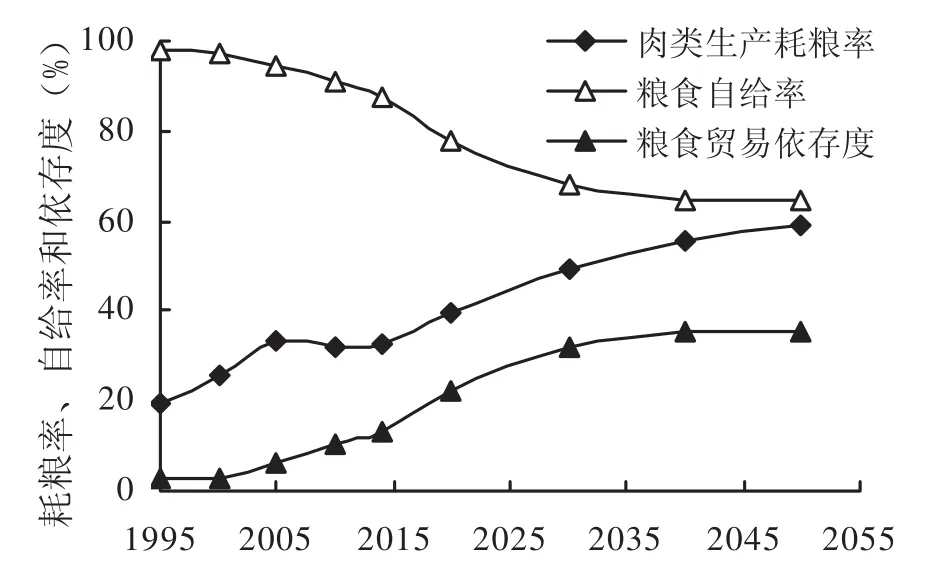

图2进一步揭示了中等预测情况下肉类生产耗粮率(肉类生产耗粮量占粮食总产量的比重)、粮食自给率(粮食产量与粮食消费量的比值,粮食消费量涵盖净进口需求)和粮食贸易依存度(粮食进口量占粮食需求量的比重)的变动趋势。肉类生产耗粮率不断上升,已从1995年的19.41%上升至2014年的32.52%,意味着2014年中国用于肉类生产的饲料粮已占粮食总产量的1/3左右;未来在肉类消费增长的推动下,肉类产业的粮食需求规模将继续扩大,2050年肉类生产耗粮率将进一步上升至58.79%,届时将有超过一半的粮食产量用于饲料的生产。而中国粮食自给率近年来不断下滑,2006年之后下降速度加快,并于2008年突破95%的自给率目标,2014年降至87.24%;从预测情况来看,粮食自给率仍将进一步下滑,2040年降至64.36%,但之后将逐渐回升。受粮食进口需求增长的影响,粮食贸易依存度不断走高,从2014年的13.07%上升至2040年的36.64%,上升速度较快,之后随着粮食进口的逐渐放缓,粮食贸易依存度趋于下降。可见,由居民肉类消费增长及结构调整所引致的对饲料粮的巨大需求将是导致中国粮食自给率下降和贸易依存度上升的重要原因,这进一步验证了中国的“粮食安全”在未来主要表现为“饲料安全”。

表8 中美收入与肉类消费水平对比Table 8 Comparison of China’s and US income and meat consumption

图2 肉类生产耗粮率、粮食自给率和粮食贸易依存度变动趋势Fig.2 Trend of feed grain ratio, food self-sufficiency ratio and grain trade dependence

4 结论与建议

4.1 结论

本文使用经调整的居民肉类消费数据并结合饲料转化率测算了肉类生产耗粮规模,并作了一定的外推预测,研究发现:2014年肉类生产耗粮量接近2亿t,在中等增长情况下,2050年中国肉类生产耗粮量将达到3.95亿t;肉类生产耗粮率逐年上升,2014年为32.52%,2050年将上升至58.79%,即超过一半的粮食将用于饲料的生产;肉类产业对饲料粮需求的增长进一步导致粮食自给率的下滑和贸易依存度的上升,2040年粮食自给率将下降至64.36%,粮食贸易依存度上升至36.64%,但之后将逐渐改善。

目前,肉类消费正处于稳步上升阶段,未来随着收入提高、人口增长以及城镇化的进一步推进,肉类消费市场还有较大的增长空间。但中国农业生产却面临着诸多硬性约束,粮食产量增长空间有限,在饲料粮需求规模逐年扩大的背景下,粮食供求形势越发严峻。未来粮食安全的关键问题是如何养活中国的畜禽,这也是农业“供给侧改革”长期内所要着力的地方。

4.2 建议

首先,肉类消费的持续增长和结构调整给粮食供给带来巨大压力,粮食进口需求的急剧上升会对国内国际市场同时产生重大冲击。按照中国加入WTO时签订的协议,稻谷、玉米、小麦三大主粮均设进口配额,2015年三种主粮总进口配额为2 215.6万t,配额以内关税仅为1%-10%,但超过配额部分则征收65%左右的高关税,随着进口需求大幅超过配额限制,高额关税将拉高国内粮食价格,而进口需求的激增也会拉高国际市场价格,将影响居民尤其是贫困国家与地区群体的粮食可获得性。其次,需求的增长将引致畜禽养殖产业的扩大,养殖产生的大量粪便和其他污染物若得不到有效利用和处理,将给当地生态环境和疾病防控带来新的挑战,国内已出现黄浦江病死猪等严重事件。此外,由于中国生猪和禽类养殖主要集中在东部沿海人口稠密地区,一旦爆发动物疫病,将面临严重的人畜交叉感染风险。

有鉴于此,我们迫切需要研究如何应对畜禽产品需求不断增长对粮食安全和生态环境带来的挑战,其中,直接从国际市场进口肉类是一条可供考虑的方案。自2000年以来,中国的肉类进口以每年平均2%的速度增长,2014年,中国进口了118.3亿美元的肉类,占世界进口量的5%。根据Luo和Tian[31]的测算,2014年进口肉类相当于节约了1.43-2.10千万t粮食,极大缓解了国内面临的粮食供求紧张局面,且相对于2015年1.2亿t粮食进口来说,进口肉类依然可以发挥更大的作用。但受政策的影响,当前中国的肉类进口仍存在诸多限制,如何充分有效地利用国际市场来缓解国内的饲料安全亟需进一步的研究。

总之,从中国肉类消费在长期内继续增长的现实来看,“粮食安全”已经表现为“饲料安全”。如何调整食物供给结构,保障“饲料安全”,长期内满足人民不断增长的肉类需求,也成了农业“供给侧改革”的一个重要参照系。

[1]Yu X, Abler D. The demand for food quality in rural China[J]. American Journal of Agricultural Economies,2009, 91(1): 57-69.

[2]Tian X, Yu X. The demand for nutrients in China[J].Frontiers of Economics in China, 2013, 8(2): 186-206.

[3]Satoru S. Sustainable meat consumption in China[J].Journal of Integrative Agriculture, 2015, 14(6):1023-1032.

[4]Yu X. Meat consumption in China and its impact on international food security: Status quo, trends, and policies[J]. Journal of Integrative Agriculture,2015, 14(6): 989-994.

[5]Han X, Chen Y. Food consumption of outgoing rural migrant workers in urban area of China[J]. China Agricultural Economic Review, 2016, 8(2): 230-249.

[6]陈琼, 王济民. 我国肉类消费现状与未来发展趋势[J]. 中国食物与营养, 2013, 19(6): 43-47.Cheng Q, Wang J M. Current situation and future trends of meat consumption in China[J]. Food andNutrition in China, 2013, 19(6): 43-47.

[7]Zhou Z Y, Tian W M, Malcolm B. Supply and demand estimates for feed grains in China[J]. Agricultural Economic, 2008, 39(1): 111-122.

[8]黄季焜, 杨军, 仇焕广. 新时期国家粮食安全战略和政策的思考[J]. 农业经济问题, 2012(3): 4-8.Huang J K, Yang J, Qiu H G. Reflections on the national food security strategies and policies in new era[J]. Issues in Agricultural Economy, 2012(3): 4-8.

[9]于晓华, 钟甫宁, Bruemmer Bernhard. 如何保障中国粮食安全[J]. 农业技术经济, 2012(2): 4-8.Yu X H, Zhong F N, Bernhard B. How to ensure China’s food security[J]. Journal of Agrotechnical Economics,2012(2): 4-8.

[10]Jiang L, Karen C S, Bai J. Urban economic development, changes in food consumption patterns and land requirements for food production in China[J].China Agricultural Economic Review, 2015, 7(2): 240-261.

[11]田维明, 周章跃. 中国饲料粮市场供给需求与贸易发展[M]. 北京: 中国农业出版社, 2007.Tian W M, Zhou Z Y. Supply, Demand and Trade Development in China Feed Grain Market[M]. Beijing:China Agriculture Press, 2007.

[12]Yu X, Abler D. Where have all the pigs gone?Inconsistencies in pork statistics in China[J]. China Economic Review, 2014, 30(3): 469-484.

[13]Bai J, Wahl T, LohmarB, et al. Food away from home in Beijing: effects of wealth, time and ‘free’meals[J]. China Economic Review, 2010, 21(3): 432-441.

[14]Liu H Y, Wahl T I, Seale Jr J L, et al.Household composition, income, and food-away-fromhome expenditure in urban China[J]. Food Policy,2014, 51(2): 97-103.

[15]程广燕, 刘姗姗, 杨祯妮, 等. 中国肉类消费特征及2020年预测分析[J]. 中国农村经济, 2015(2): 76-82.Cheng G Y, Liu S S, Yang Z N, et al. The features of meat consumption in China and a forecast for 2020[J].Chinese Rural Economy, 2015(2): 76-82.

[16]Otterdijk R, Meybeck A. Global food losses and food waste-extent, causes and prevention[A].Gustavsson J, Cederberg C, Sonesson U. Study conducted for the international congress: save food[C]. Düsseldorf, Germany: FAO, 2011: 1-27.

[17]李建国. 畜牧学概论[M]. 北京: 中国农业出版社,2002.Li J G. An Introduction to Zootechnics[M]. Beijing:China Agriculture Press, 2002.

[18]Qu W. A comparison framework of seven China agriculture models[A]. Ash K, Ma X. Agriculture in China and OECD countries: past policies and future challenges[C]. Paris: OECD Publishing, 1999: 250-277.

[19]韩 昕 儒, 陈 永 福, 钱 小 平. 中国目前饲料粮需求量究竟有多少[J].农业技术经济, 2014(8): 60-68.Han X R, Chen Y F, Qian X P. How many feed grain does China need currently[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2014(8): 60-68.

[20]陈永福. 中国食物供求与预测[M]. 北京: 中国农业出版社, 2004.Chen Y F. Food Supply Demand and Projection in China[M]. Beijing: China Agriculture Press, 2004.

[21]Tian X, Yu X. Using semiparametric models to study nutrition improvement and dietary change with different indices: The case of China[J]. Food Policy,2015, 53(4): 67-81.

[22]Zhou D, Yu X, Abler D, et al. Projecting meat and cereals demand for China based on a meta-analysis of income elasticities[A]. Georg G. Global Food Discussion Papers[C]. Göttingen, Germany: University of Göttingen, 2014: 1-38.

[23]白军飞, 闵师, 仇焕广, 等. 人口老龄化对我国肉类消费的影响[J]. 中国软科学, 2014(11): 17-26.Bai J F, Min S, Qiu H G, et al. Impact of population aging on China’s meat consumption[J]. China Soft Science, 2014(11):17-26.

[24]向晶, 钟甫宁. 人口结构变动对未来粮食需求的影响:2010-2050[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(6): 117-121.Xiang J, Zhong F N. Impact of demographic transition on food demand in China: 2010-2050[J]. China Population, Resources and Environment, 2013, 23(6):117-121.

[25]李京文. 21世纪中国经济长期预测(2000-2050)[J].冶金经济与管理, 2000(3): 4-7.Li J W. Long term forecast of China’s economy in 21 Century(2000-2050)[J]. Metallurgical Economics and Management, 2000(3): 4-7.

[26]许宪春. 中国未来经济增长及其国际经济地位展望[J]. 经济研究, 2002(3): 27-35.Xu X C. China’s economic growth in future and prospect of its international economic position[J]. Economic Research Journal, 2002(3): 27-35.

[27]PwC, Economics and Policy Services. The world in 2050: Will the shift in global economic power

Meat consumption structure, feed security, and grain security: Implication for the “supply-side reform” in agriculture

CHAO He-sen1a, TIAN Xu1a,1b, YU Xiao-hua2

(1. Nanjing Agricultural University, a. College of Economic and Management, b. China Center for Food Security Studies, Nanjing, Jiangsu 210095, China; 2. Department of Agricultural Economics and Rural Development,University of Göttingen, Göttingen 37073, Germany)

F304; F307.11

A

1000-0275(2017)05-0737-09

国家自然科学基金项目(71473123);国家社科基金重大项目(14ZDA037);江苏省高校优势学科建设工程资助项目。

钞贺森(1991-),男,河南驻马店人,硕士研究生,主要从事畜产品消费与市场整合研究,E-mail: 2015106011@njau.edu.cn;

田旭(1984-),男,湖北黄冈人,博士,副教授,主要从事食物消费与营养健康研究,E-mail: xutian@njau.edu.cn。

2017-04-10,接受日期:2017-08-30

Foundation item:National Natural Science Foundation of China (71473123); Key Project of National Social Science Foundation of China(14ZDA037); Project Supported by Construction of Dominant Disciplines in Jiangsu.

Corresponding author:TIAN Xu, E-mail: xutian@njau.edu.cn.

Received10 April, 2017;Accepted30 August, 2017

10.13872/j.1000-0275.2017.0089

钞贺森, 田旭, 于晓华. 肉类消费结构、饲料安全和粮食安全——农业“供给侧改革”的一个参照系[J]. 农业现代化研究, 2017, 38(5): 737-745.

Chao H S, Tian X, Yu X H. Meat consumption structure, feed security, and grain security: Implication for the“supply-side reform” in agriculture[J]. Research of Agricultural Modernization, 2017, 38(5): 737-745.