新见梅鏐、邓石如致黄易信札三通考略

◇ 陈硕

新见梅鏐、邓石如致黄易信札三通考略

◇ 陈硕

以往对于邓石如的研究,多囿于原始材料的贫乏,以致难以呈现出其人其书的大量必要细节。随着近年来若干文献(若信札等)的渐次公布,向未及深究甚至翳然不彰的一些问题,亦具备了一定释疑祛惑的可能性。若本文所涉的三通信札,虽都不是长篇巨制,但其中的信息足以填补既有认知中的一些空白,并将对邓石如的相关研究以有益的推进。

一、国家图书馆藏梅鏐致黄易札

梅鏐之于邓石如的培养与扶持,向来为治清代艺术史者所熟稔。尤其是包世臣在其声名遐迩的《完白山人传》中的相关记载,在一定程度上主导了后世作者的认知与叙述。而此札则于其说之外,为这段经历提供了不可多得的原始信息:

[清]何道生致黄易倾倒札 故宫博物院藏

嘉平廿日,孔户部书中邮到瑶函,且疑且信。急启读之,且感且愧。先生以仕宦之身,公务旁午,乃于千里外之新知应答如响,何气谊之笃如是哉!真鏐之大幸矣。更蒙汉碑及《金石史》之赐,拜谢拜谢。谕及吴山夫《金石存》,向惟于友人帖上抄一二跋语,久觅其全书,不得一见,使其见之,断无《天玺碑》之刻矣。江太守宋拓《校官碑》亦未得闻,故前与邓石如妄生臆测耳。凡此尤相知恨晚者也。读《小蓬莱阁帖目》,经先生搜罗物色而现者累累,令我敬之羡之。盖斯文光怪,原非弃掷埋没所得销蚀,特非我之精神至诚无间,则不足以相感召。此古人中所希觏,先生躬尝试之,且屡行之,信今而传后,复何疑者?鏐头颅半百,业无一成,顾迂癖之性,偏嗜隶书,秉烛夜行,其效可睹,亦聊以自怡悦耳。前因徐四兄所冒渎,幸留意焉。《目》外金石,不敢忽略,兹先寄上古泉文廿馀种,惟照入之。素性寡交,惟邓子石如相契,其印篆虽不能尽入秦、汉,然魄力特强,愈大愈佳,其得意处可与何主臣相抗。书法篆居一,隶次之,真、行又次。以彼天分之优,好学不倦,但苦亲老家贫,四十未娶,先生将无爱而悯之乎?何缘得一枝之栖,令其挟艺而游,亦好古怜才者所当置之意中者也。附上印稿数方,徵其一斑矣。适徐四兄在省度岁,谓此信仍由吴门寄曲阜,宁迟迟,不可浮沉。徐四兄为谋馆地,三番来此,迄无成说,可叹可叹。肃此奉复,兼候近祺。临风神往。秋庵九兄先生千古。教弟梅鏐顿首。正月十八日。

关于此札写作的时间,笔者据其中云邓石如“四十未娶”,将其下限定于乾隆四十九年(1784)。按:今见诸类《邓石如年谱》皆将邓石如由梁巘引荐至梅鏐家系于乾隆四十五年(1780);而乾隆四十九年(1784)春,邓石如在梅家与徐嘉穀结交后,后者为之引介,得以继娶〔1〕盐城沈绍芳之女,并于五月携眷归里。因而札中的“四十”虽然未必实指为四十岁,但其所言之事早于邓石如继娶沈氏是切当不移的。又,由于札中云“适徐四兄在省度岁”,即指徐嘉穀此时在南京无疑。而考虑到其同邓石如结交一事,应当与此事在同一历史区间内发生,即二人同时在南京梅鏐家,遂系此札为乾隆四十九年(1784)正月十八日书。此外,因札中所言之“孔户部”为孔继涵〔2〕,据翁方纲《皇清诰授朝议大夫户部河南司主事孔君墓志铭》载其卒于乾隆四十八年(1783)十二月十八日〔3〕,则札中所云于“嘉平廿日”(亦即十二月二十日)收到的孔继涵信函,应是其去世之前发出的。

信札中所言诸事,则可依次稍事考证于下。一、梅鏐与黄易的此次交往(从“新知”一语知是二人的首度通信)赖于徐嘉穀的沟通,而孔继涵协助转寄了信函与物品。按:“徐四兄”即徐嘉穀〔4〕,以往言及此人,多止于知其号“盦”〔5〕,且与梅鏐交好等。但是,梅鏐为徐嘉穀“妻之外兄”(即其妻同父异母之兄长)〔6〕,二人的姻亲关系才是徐嘉穀能够“三番来此”并频繁往还的重要因素。而黄易与孔继涵交谊甚笃,其在与赵魏通信中曾云“因圣裔孔太史荭谷交好,自能尽致。荭谷博杂君子,好古亦类兄者”〔7〕,并谓之“圣裔之最好古者”〔8〕,则二人互相引介金石方面的同道自然合于情理。至于札末所言的“仍由吴门寄曲阜”,以孔继涵早已于乾隆四十二年(1782)辞官归里(曲阜)〔9〕,而黄易于乾隆四十七年(1782)迄五十年(1785)任东平州判〔10〕,则从此札中的信息出发,可推测此回函与物品仍是交由孔继涵转致黄易的。二、郭宗昌在《金石史》中斥《天发神谶碑》为“牛鬼蛇神”与“怪诞”之作〔11〕,而吴玉搢在《金石存》中不独将此碑录文,且详加考订,云其“今在江宁县学尊经阁”〔12〕。则梅鏐谓若郭宗昌见到吴玉搢的相关记载,便未必以此相称了。三、梅鏐接触到了以《小蓬莱阁帖目》为代表的黄易收藏著录及相关信息,其中包括了向未及见的江恂(即“江太守”)藏宋拓《校官碑》,并回赠了藏品若“古泉文廿馀种”。四、梅鏐对寄居于家的邓石如的篆刻、书法进行了简要的评骘,并将其推荐于黄易。这段文字填补了二人之间交往的空白。同包世臣以起衰振废的口吻盛誉的“篆书成”与“分书成”〔13〕等相较,梅鏐的中肯评价反映出其颇为卓荦的眼光,至于甲篆书、乙隶书而后及真、行的评述,亦准确预见了邓石如一生的艺术成就,其知人之深、论艺之恰,于此毕见。而作为收信人的黄易在获悉这样的推介及“印稿数方”〔14〕后,自然不会缄辞杜口,而其后来与邓石如的鸿雁往复、铁笔交流,亦诚属事理的必然。

二、国家图书馆藏邓石如致黄易札

邓石如与黄易的生、卒年接近〔15〕,且各自的交际圈也有一定交集,更遑论二人在乾嘉时期远不是孤处一隅、泯然无闻者。所以,利用这些新见的信札,可以抉发一些向不为人所知的讯息。其中的具体细节,除见于上节所录梅鏐致黄易札外,此札更为实际的凭据,兹录文于下:

去冬匆匆一睹光仪,倏值公事倥偬之际,获领竟夕清谈,且窥所藏金石之秘,此亦一段翰墨缘也。幸何如之?时光驰忽,便尔夏讫,遥想台禧,与时偕茂,庆慰奚似。前蒙赠车至宿迁境,大困绿林,书剑无恙,而腰缠罄矣。凄风严霜,狼狈归里,书呈一笑,亦是异闻。所命作印二方,南漕查公还都之便,恳为转致,当不浮沉。前蒙金诺,许代觅申公所翻瓦头十幅,并允石室中所搨画,时铭鼎言也。所寄梅石居物,春间已手致矣。奉请升安,临颖不胜驰切矣。邓琰顿首。秋盦老先生阁下。薛公处希叱候。四月一日在扬州旅次呈。

仅以笔者的闻见,在2017年3月召开的“内涵暨外延:故宫黄易尺牍研究国际学术研讨会”上,朱琪《皖派与浙派篆刻交流的重要物证—邓石如与黄易交游新探》一文便已对此札进行了具有相当意义的研究〔16〕。若文中云“查公”为查莹,“申公”为申兆定,“梅石居”为梅鏐等,皆精当不移,足为后来学者的津逮。唯其将此札系于“乾隆五十九年甲寅(1794)”之四月一日,并认为是邓石如自毕沅幕府辞归后游山东、与黄易相识后所作,则尚有进一步修订的余地。遂爰述己见于下。

较为习见的《邓石如年谱》若金杏邨〔17〕、穆孝天〔18〕、许佳琼〔19〕等所作者,多将邓石如由武昌毕沅幕府辞归的时间系于乾隆五十八年(1793)冬,远藤昌弘亦对此予以确认〔20〕,但皆未有此年赴山东游历的记载。以时令而言,在隆冬时节,由湖北赴山东做自南至北的长途旅行,无论从交通条件,抑或是从旅途给养而言,皆非合情之选。因而谓邓石如于乾隆五十八年冬游历至济宁与黄易相见的说法是难以成立的。

而彻览诸类年谱,最确切的邓石如与梅鏐相识之后进行的山东之行发生于乾隆五十五年(1790),而其与黄易的晤面亦在当年的南返途中。理由有二:一、是年逢乾隆帝八旬寿诞,已退休在家的曹文埴专程赴京参与庆典〔21〕,邓石如借以北游〔22〕,其在途中自会取道山东,而这恰是其与黄易进行“竟夕清谈”的时机。二、据札中“南漕查公还都之便,恳为转致,当不浮沉”,则邓石如谓查莹此时尚在任“南漕”而未“还都”明也。按:查莹于乾隆五十五年起任巡视淮安漕务给事中〔23〕,后转任南漕御史〔24〕(即邓石如所云的“南漕查公”),迄五十七年(1792)八月十一日任湖北学政〔25〕,则此札作于五十五年至五十七年间断无可疑〔26〕。综合这两点,此札的书写时间当为乾隆五十六年(1791)四月一日,其时邓石如业已结束了南返行程〔27〕。而由此可知,以往将邓石如离京南返时间系于乾隆五十六年春〔28〕的说法亦是有修正余地的,因为此札中所言冬日中由济宁、宿迁而归里的这条路线确为南返旅途无疑,何况“凄风严霜”诸语本是形容冬季景致者,所以据此可以确知邓石如出入北京皆发生于乾隆五十五年,而邓石如与黄易的晤面,即在其南返的途中。

[清]黄易 隶书临杨太尉碑轴 69cm×27.5cm 纸本 故宫博物院藏

从此札出发,可以知悉二人直接交往的若干细节,若黄易曾请邓石如刻印一事,朱琪将其视为皖、浙二派篆刻作者的历史性互动,自可备为一说。毕竟,以精擅铁笔、广览金石著称的黄易向一介布衣 的邓石如求索印章,本就是不同凡响的举动〔29〕。但若连同邓石如观览黄易所藏金石,黄易帮助邓石如南返,黄易许诺寻觅申兆定所翻瓦当及武梁祠画像(拓片),邓石如将黄易赠物转交梅鏐等一系列事件相参照,则可知其背后仍是以梅鏐引荐为前提。而时任山东兖州府运河同知的黄易,利用其身处运河中枢的地缘优势所进行的广泛交游,以及其人所具有的乐善好施、互惠互利的处事策略,方使得札中所言诸事最终成为可能。正如越来越多的黄易及其友朋书札所呈现的那样,邓石如慨叹的“幸何如之”,在黄易的仕宦生涯之中不仅不是孤例,反而是相当频见的一类情况。

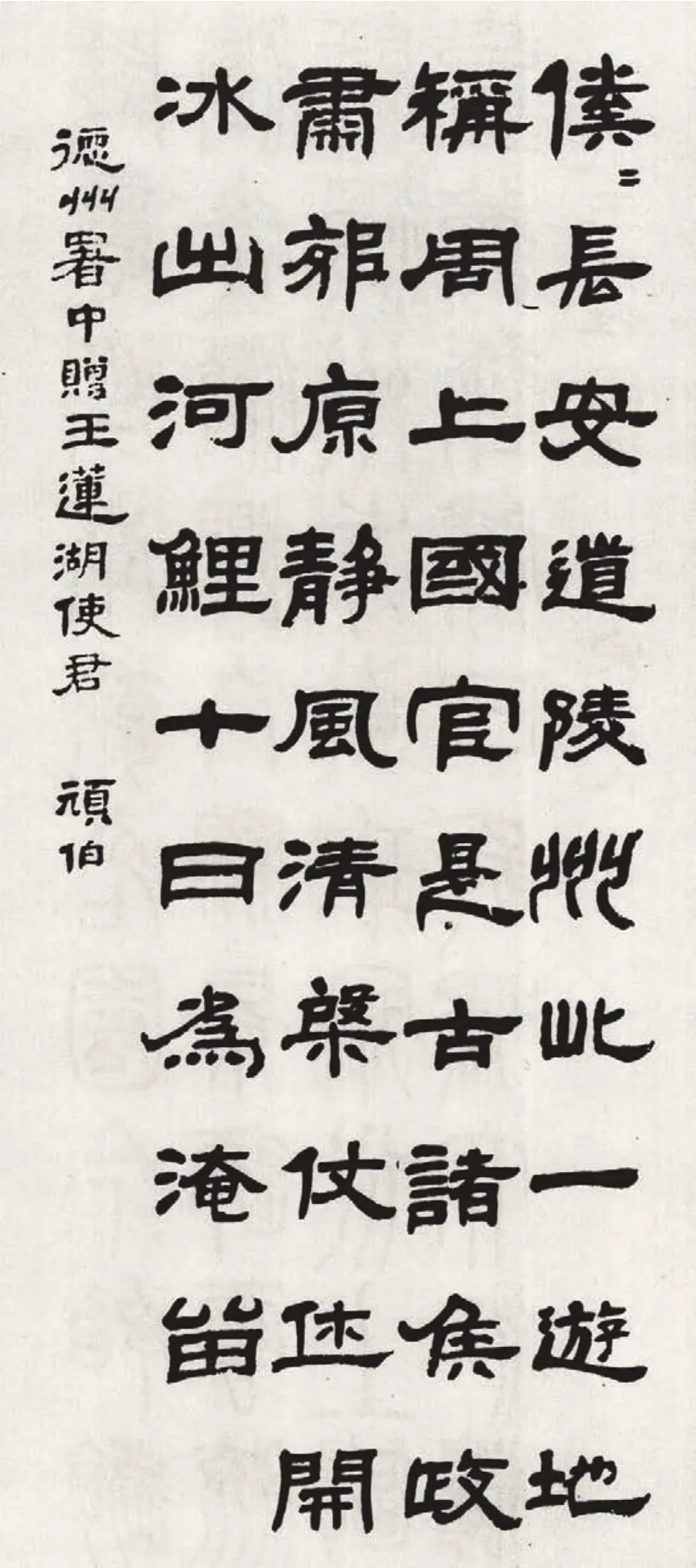

此外,还有一件邓石如的诗(书)可以放在与此札相近的历史条件下解读此作为邓石如自作五律一首:

仆仆长安道,陵州此一游。地称周上国,官是古诸侯。政肃郊原静,风清棨仗休。开冰出河鲤,十日为淹留。德州署中赠王莲湖使君,顽伯。〔30〕

按:“王莲湖”即王毂(1746—1809),字御軨,号莲湖,徽州黟县人〔31〕。据乾隆五十四年(1789)时任山东巡抚觉罗长麟《奏请以寿张县知县王毂升署德州知州员缺》折〔32〕,知王毂此时正任济南府德州知州。诗中“开冰出河鲤”一语,则可证明此诗为乾隆五十五年(1790)冬邓石如自京南返、途径山东时所作〔33〕。而此“十日为淹留”的发生,自然与邓石如札中所言的“去冬匆匆一睹光仪”相去不远。

三、故宫博物院藏梅鏐致黄易札

此札与上节邓石如致黄易札在文意上相连属,应视为同一历史区间内所为。其文如下:

据“邓石如南归”诸语,可知此札作于乾隆五十五年(1790)后。又,札中言“承赐唐拓《武祠画像》模本”,据《小蓬莱阁金石文字》所收《唐拓汉武梁祠堂画像》跋:

丙午八月,易于嘉祥紫云山得祠象原石。……亟拓全文以寄雪礓,雪礓喜甚,许以此本见赠,未及寄达,旋归道山。其弟邻初践兄宿诺,竟以归。……复精摹付梓,俾海内好古之士咸欣赏焉。辛亥十月钱塘黄易识于济宁官廨。〔34〕

可知黄易于乾隆五十六年(1791)十月得此拓本,旋即制作摹本,并付梓以飨同好,而梅鏐即是获赠拓本的友朋之一。所以,札末所言的“二月十六日”,应属于黄易得到拓本的次年〔35〕。因此,系此札为乾隆五十七年(1792)二月十六日书。

上节邓石如札中所言“所寄梅石居物,春间已手致矣”,可从此札中探求。从文本上看,在邓石如南归的既有所携与 “正月廿日”的新近来信中,黄易赠与了梅鏐武梁祠画像中的《孔子见老子》一纸与彼时新出的汉碑拓片,另嘱其代求《古篆寿文》、李鱓(号复堂)与华喦(字秋岳)绘画作品及汉代铜印。而梅鏐赠与了黄易二枚铜印及《景君碑》《黄叔度碑》拓片,另嘱其代求全套武梁祠画像、新出碑刻的拓片及瓦当若干。黄易及其友朋的金石交游,于梅鏐此札中可得一管窥。

[清]邓石如 德州署中赠王莲湖使君隶书轴

此外需要指出的是,如同梅鏐第一札中所言“前因徐四兄所冒渎”,此札仍旧反映出徐嘉穀沟通联系南、北二人的作用。因为关于徐嘉穀个人的史料较为有限,其何以有此作为,还难以周悉。但若从家庭渊源考察,则可呈现出其中的一部分缘由。按:徐嘉穀父徐铎,字令民,号枫亭。结合梅鏐为其撰写的《墓志铭》〔36〕,可以确知其一生中有三段在山东仕宦的经历。分别是:乾隆三年(1738)十一月廿八日〔37〕迄乾隆六年(1741)十二月十九日〔38〕,任山东学政;乾隆二十二年(1757)十二月十九日〔39〕迄乾隆二十三年(1758)三月廿一日〔40〕,任山东按察使;乾隆二十三年三月廿一日〔41〕迄六月廿七日卒于官〔42〕,任山东布政使。徐铎的三段仕宦经历皆任一省的要职,且其总历时近四年。其子徐嘉穀以如此的渊源,而在此后同山东的一些人士保持一定的往来,当非逾情的推测。而此札的相关内容亦为研究乾嘉时期金石文化圈的南北交往提供了生动的细节。

这三通信札呈现了梅鏐、邓石如与黄易交往的部分细节,其固然只是黄易四通八达的“金石之缘”〔43〕中的些许片段,但对于邓石如的相关研究而言,这却可以使后人可以管窥其借梁巘、梅鏐而与乾嘉时期金石文化圈中的核心人物建立关联的开端。若结合邓石如此后在诸类书体特别是金石铭刻上富有开创意义的艺术实践,则这些信札中无疑透露出其早年〔44〕参与彼时学术“预流”的生动瞬间,而这在清代艺术史上自然是引人瞩目的事件。

(作者单位:浙江大学人文学院)

责任编辑:欧阳逸川

注释:

〔1〕按:邓石如于乾隆二十五年(1760)娶同邑潘容度之女为妻,时年十八岁,潘氏二十三岁。迄乾隆二十八年(1763)九月,潘氏卒(二人无子女)。因此知梅鏐所云的“亲老家贫,四十未娶”指邓石如彼时并无妻室,至于其是否知悉邓石如曾经娶妻,则以材料有限,不妄臆测。

[清]奚冈致黄易阃吉札(局部) 故宫博物院藏

〔2〕 称孔继涵为“孔户部”者,夥见于黄易及其友朋书札中,此由其曾官户部云南司、河南司主事使然。

〔3〕翁方纲《复初斋文集》卷十四,《续修四库全书》,第1455册,第481页。

〔5〕邓石如《盐城沈氏族谱序》,见穆孝天、许佳琼编《邓石如研究资料》,人民美术出版社1988年版,第174页。又,“盦”,亦有作“盦”者,然所指皆为徐嘉穀。

〔6〕参李桓《国朝耆献类徵初编》卷一百七十八,见周骏富编《清代传记丛刊》,台北明文书局1986年版,第155册,第149页。

〔7〕黄易致赵魏札,见故宫博物院编《故宫藏黄易尺牍研究·手迹》,故宫出版社2014年版,第165页。按:孔继涵,字体生,号荭谷。

〔8〕同上书,第166页。

〔9〕翁方纲《皇清诰授朝议大夫户部河南司主事孔君墓志铭》:“一旦以母氏有心疾,遽移告归养,三年而母殁,又三年而君殁。”从其卒年(乾隆四十八年,即783年)逆推六年,知其于乾隆四十二年(1777)辞官归里。见《复初斋文集》卷十四,《续修四库全书》,第1455册,第480—481页。

〔10〕见《光绪东平州志》卷十《职官表》,《中国地方志集成·山东府县志辑》,南京:凤凰出版社,2004年,第70册,第183页。

〔11〕郭宗昌《金石史》卷上,《石刻史料新编》,第3辑,台北:新文丰出版公司,1986年,第39册,第474页。

〔12〕吴玉搢《金石存》卷三,《四库未收书辑刊》,第1辑,第30册,第30页。

〔13〕包世臣《完白山人传》,见《包世臣全集·〈中衢一勺〉〈艺舟双楫〉》,黄山书社1994年版,第431页。

〔14〕从上文语境推测,梅鏐所寄较可能是其着重称扬的“魄力特强,愈大愈佳”者—印面较大的印蜕。

〔15〕按:邓石如(1743—1805),黄易(1744—1802)。〔16〕见《内涵暨外延:故宫黄易尺牍研究国际学术研讨会论文汇编》,内部资料,2017年,第239—246页。

〔17〕金杏邨《邓石如年谱》,见孟滢编《邓石如书法篆刻全集》卷三,安徽美术出版社1994年版,第141页。

〔18〕穆孝天《邓石如年谱》,见穆孝天、许佳琼编《邓石如研究资料》,第97—98页。

〔19〕许佳琼《邓石如年表》,见刘正成主编、穆孝天编《中国书法全集·邓石如卷(附邓传密)》,荣宝斋出版社1995年版,第297页。

〔20〕远藤昌弘《邓石如年谱详考》,《大东书道研究》,2007年,第91页。

〔21〕曹文埴《石鼓砚斋文钞》卷九《请诣京祝厘折》,见《清代诗文集汇编》,上海古籍出版社2011年版,第387册,第83页。

〔22〕从《石鼓砚斋文钞》与《石鼓砚斋诗钞》中的大量记载可知,曹文埴应是从歙县至杭州后,沿京杭运河北上的。其间虽曾于部分路段改以车骑,但此北上的路程整体上确以水路为主。而包世臣《完白山人传》等记载反映出,邓石如不仅未与曹文埴同行,且较可能多是由陆路北上的。而二人自京南返的交通方式,似亦仍大致如此。

〔23〕参台湾研究院历史语言研究所藏内阁大库档第092378号。

〔24〕查莹任此职的具体起止日期不详,《清实录》载其于乾隆五十六年(1791)十一月在任“巡视南漕御史”,见《清实录》卷一千三百九十一,中华书局1986年版,第26册,第696页。

〔25〕参钱实甫《清代职官年表》,中华书局1980年版,第2684页;又,台湾研究院历史语言研究所藏内阁大库档第028918号。

〔26〕按:“南漕北运”本为清代重要的经济制度之一,参吴琦《南漕北运:中国古代漕运转向及其意义》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,第55卷第6期,2016年,第119页。邓石如云查莹官“南漕”,则其必有“还都”之期,这是符合史实的。而这一系列语辞的具体所指,自然是查莹一生中唯一一次任职“南漕御史”的经历。

〔27〕此札何以不写于乾隆五十七年(1792)或五十五年(1790),以其确与相关文献有抵牾处,所以难以成立,遂不从。关于乾隆五十七年的假设:今见所有《邓石如年谱》皆记载邓石如于乾隆五十六年(1791)秋启程赴毕沅幕府,从而开启了约三年的幕僚生涯,则其五十七年四月应在湖北而非江苏。若在此年上巳(三月初三),邓石如作有《壬子上巳,纯斋观察刘公重修禊事于武昌借园,余亦与会,因赋二章》诗,可证其确在湖北无疑。(诗见穆孝天、许佳琼编《邓石如研究资料》,第137页。)至于笔者何以不认为邓石如的山东之行发生在乾隆五十四年(1789),并于乾隆五十五年写作此札,则有以下几点原因。一、今见所有《邓石如年谱》皆无其于乾隆五十四年赴山东的记载。二、邓石如于此年冬有《和大观亭西泠女史题壁诗并序》一诗,其《序》中有言“己酉冬,从田间来皖,徐子兰坡榻余于石麟堂之东塾”(见安徽省博物馆藏墨迹)。则其呈现的是自怀宁至歙县的一段行踪。以时令而言,笔者认为邓石如此年冬天在安徽境内度过的可能性为大。三、查莹于乾隆五十五或五十六年何月任职“南漕御史”,尚无直接的文献可稽。但据其与穆克登额在乾隆五十五年二月十六日以“奏为拿获行劫盗犯王二、刘得寿等具奏”之折,知其此时尚在任“巡视西城给事中”(见台北故宫博物院藏军机处档折件043630号)。则查莹即使在邓石如作札的“四月一日”前任南漕御史(当然,这种可能性极小。因为这意味着查莹要在三、四月间完成卸任巡视西城给事中,并旋即连续担任巡视淮安漕务给事中与南漕御史两职。而如此急促的职务变更,在清代漕运的相关历史上似乎并不常见),邓石如面对甫任此职的查莹而旋即预言其“还都”,似乎远不如其在查莹于乾隆五十六年历任巡视淮安漕务给事中、南漕御史后(即已经在此职位上工作了一段时间),预言其“还都之便,恳为转致”为合理。综上所言,笔者认为此札不写于乾隆五十七年或五十五年。

〔28〕参穆孝天《邓石如年谱》,见穆孝天、许佳琼编《邓石如研究资料》,第95页;又,远藤昌弘《邓石如年谱详考》,《大东书道研究》,2007年,第88页等。

〔29〕当然,此事亦不应被过度解读。以黄易交游之广,酬应之频,进行种种形式的交换、唱和,自不是意外之举。今见的黄易及其友朋书札中,时常可以见到其与故交、新知的各类往还,其中广涉诗文、书画、碑帖、文玩等诸多类别,而此处向邓石如索取印章,亦可作一并观。

〔30〕按:笔者此处仅论其文本。此隶书书作为四体书屏之一,据其中楷书书作的款识“辛酉首夏养疴集贤律院中作四体书旧诗”,知其书于嘉庆六年(1801)。

〔31〕参汪启淑《续印人传》卷四,见《续修四库全书》,第1092册,第84页。

〔32〕《宫中档乾隆朝奏折》,台北故宫博物院,1988年,第71辑,第631页。

〔33〕周梦庄、穆孝天等皆系此诗于乾隆五十五年(1790)赴京时所作,然以不甚合于诗意,故不从其说。参周梦庄《邓石如年谱》,第34—35页;穆孝天《邓石如年谱》,见穆孝天、许佳琼编《邓石如研究资料》,第93—94页。

〔34〕黄易《小蓬莱阁金石文字·武梁祠像唐搨本》,道光刊本,页23b—24a。

〔35〕以彼时钩摹复制、刊刻付梓、信函邮寄的速度而言,历时三至四个月完成赠送行为应是较为熨帖的估计。

〔36〕李桓《国朝耆献类徵初编》卷一百七十八,见周骏富编《清代传记丛刊》,第155册, 第149页。

〔37〕钱实甫《清代职官年表》,第2650页。

〔38〕同上书,第2652页。

〔39〕同上书,第2062页。

〔40〕同上书,第2063页。

〔42〕 同〔41〕;又,李桓《国朝耆献类徵初编》卷一百七十八,见周骏富编《清代传记丛刊》,第155册, 第150页。

〔43〕见国家图书馆藏赵魏致黄易信札中语。

〔44〕此谓之“早年”,乃是从其艺术风格的成熟程度而言。