在激荡与碰撞中寻求发展

——张桐瑀、石峰访谈

在激荡与碰撞中寻求发展

——张桐瑀、石峰访谈

马春梅:在讨论山水画写生之前,需要厘清哪些重要的概念和前提?

张桐瑀:现在所说的“写生”,在人们潜意识当中多指的是西方绘画概念的写生。中国古代的写生是从花鸟画的写生和写真转换而来的,是一种以感悟的方式写生意、生机、生命的状态。随着时代的发展以及西方绘画的传入,写生的内涵与外延的界定也发生了变化。特别是各美术院校以西画为基础的教育体系的推广,中国画教育也开始建立在西画教育基础之上,西方的写生概念在潜意识中已经被全盘接受了。写生的概念等同于再现,是一种现场性和再现性的结合,是质感、量感、空间感的营造,这些营造也逐渐成为中国画家的追求。这种追求来源于两个原因。第一个原因是当年陈独秀、康有为对中国画表现能力不强的谴责,但他们不是从艺术本体上开展对中国画的批判,而是从社会学、政治意识形态的角度展开,这是当时画坛普遍都在思考的一个问题。第二个原因是在抗日战争和解放战争的状态下,需要美术承担社会责任和政治功能,美术必须要有再现性、表现性,让大众能够接受、理解。新中国成立以后,随着对苏联素描教育体系的引进,当时的“写生”概念已经是西画和中国画共用的了。及至“文革”时期,对现实主义和革命的浪漫主义结合的提倡,更需要中国画具有写实性。这其中实际还包含着一种要和西画抗衡的态度和尝试,这种尝试是带有意识形态和文化定位的,或者说是文化上的一种取向了。这种改革是有选择性地把写实放大,加上政治运动的影响,把写生逐渐变为一个中西共用的概念。在悄然之中用西方素描式的绘画方式代替了中国结构造型的绘画方式。但在中国画改造过程当中,参与者大多都是油画家,对中西绘画手法上的区别缺乏深入的认识,他们意识不到这种全盘替代的危险性,尤其是在中国画的教育根基上,把西方绘画的基础作为中国画的基础。

马春梅:您认为目前的山水画写生主要存在哪些问题?

张桐瑀:无论是在西方绘画还是中国绘画中,写生都是一个很重要的环节。在中国画中,临摹、写生、创作原来是混在一起的,没有严格的界限与阶段的区分。古人有时候临摹也是一种再创作,比如摹、仿、拟。在面对传统的时候,我们的山水画创作还会存在问题,写生则好像是最保险、最没有问题的做法,因为写生会给大家一个现实的提醒,有一个形象的提示,使很多作品能勉强成为一张画。但是在写生的时候使用毛笔,其实只不过是使画面包含了一些水墨的味道,但这不是笔墨的味道,不意味着包含传统。

写生有多种功能,一开始的功能就是印证传统,把传统结构和现实结构进行一个碰撞,把学来的手法和法度与现实的生动形象进行一次勾兑,多则删除,少则增补。中国画不像西方绘画可以当场生成画法,这是非常重要的一个区别。中国画是把原来已有的方法掌握之后,到自然当中去灵活地运用,不是临时现想,是调动以往的系统来转换成实用的和现实的东西,它要提前做大量的储备,这个储备就是传统。印证得差不多了,写生则可以进入搜集素材的阶段,以速写的方式,把此时此地的山石特征、具体风物做完整的记录,为以后的创作做准备。

但目前大家最感兴趣的却是拿着毛笔直接对景写生,这就需要有笔墨,需要对自然进行一次性的转换。我们可以根据搜集素材的写生去画若干张作品,但是毛笔的写生就这一张,再复制也没有这张鲜活。它已经是完整的作品,你不能再根据它去创作,不能再去砸碎它,顶多是通过这张作品调动记忆再去画,但是和这张作品的关系已经不是太大了,你的笔墨安排得重新去生成。毛笔对景写生存在一个很大的问题,那就是容易把毛笔单纯技法化和工具化。从传统直接转换过来的东西以现在的眼光看可能会觉得呆板、太法式化,对景写生是直接转换了一个生动的形象或是比较鲜活的画面,虽然转换的过程在手法上不对,没有笔墨,但是形象本身是生动的,它也勉强能成立。这就有蛊惑性了,因为绘画毕竟是视觉的,写生满足了视觉,也满足了画的人对于写生的简单需求。最后形成的恶果就是以写生代替创作。大家画山水、画树木、画河流,但却不知道画画的对象是画面本身,要用笔墨语言去表现,把自然当中的物象转换成点线面,转换成浓淡干湿,转换成阴阳,才能成为一张画,成为画面当中重新建构的另外一个人文自然。

当然,中国画本身的原因也不能忽视。中国文化,包括中国绘画,成熟得太快、太早,所以存在一些空白和弱点。随着社会的发展,人们越来越具有思辨性,我们会感到中国画原来的表现语言可能是不太充实了,或者说中国画是文言文的方式,而我们没办法把它转化成白话文。转化不成语言,就只剩下情绪了。所以现在更多是用情绪、个人化的生理的宣泄替代了抒情和写意的把握方式来对待绘画。宣泄是生理上的,抒情是心理上的。这些都会导致写生走向误区。水墨写生当然可以成为作品,但是它不能全盘代替临摹和传统,也不能代替创作,写生是为了创作而提炼、转换。许多人为写生而写生,画得很像、很具体,但是却与笔墨无关,与中国画的趣味无关,也丢失了写生这个过程的实际意义。

引进西方绘画教育体系之后,我们就陷入了一个简单的绘画即风格,绘画即个人样式的理念中,认为只要寻找到个人风格就是成功。这句话如果用在西方绘画上,我认为是成立的,如果用在中国绘画上,里面有可借鉴的合理因素,但是如果全部按照这种理念去发展绘画,就会有问题。风格、样式无好坏,我们现在一直还没有在这个问题上去反省,可以说中国画走进了一个无好坏标准的阶段。

马春梅:这是一个极端多元化的时代。但是西方绘画虽然在风格、样式上非常多元,它有自己的文脉,它所颠覆和反叛的东西有所指性。越深入传统,就越明白很多东西都是根植于一定的文化土壤的,但是现在的问题是没有办法保证这块土壤的肥沃。

张桐瑀:对。西方绘画从来没有乱过,它的价值观从来没有变过,而我们却把以前最好的东西都丢失了,等我们想再重新使用的时候,已经没办法再回到原来那个状态了。当然这也不全是中国画本身的问题,文化是全息的,从京剧、相声、电影,一直到书法、中国画都面临这个问题,就是可能在我们的文化根脉上已经出现了问题。根脉在地下,我们看不见,只能通过树干、枝、叶、花、果实来判断根脉的状态,刨开土壤可能会导致文化的树木更早一日枯萎。

我们总说绘画要有时代性,但是时代性的问题存在着一定的欺骗性,这个问题本身是有问题的。所谓时代性就是时间性和人的总体的群体意识。一个画家刻意去表现时代性是大可不必的,因为我们从来没有搞错过任何一个时代的绘画的面貌。画家去追求风格、样式,听起来很合理,但是如果真的去追,可能又是遥遥无期,追不上的。但是这种不停的追逐却会把画家的整个生命耗费掉。时代性是先天自带的,这个时代的人一定有这个时代的同情共感的东西,这个是发自先天的而不是外加于他的。如果时代性是外加于人的,外加于绘画的,那它是可以追逐的,如果不是外加的,而是在时代之内,是自然生发出来的那部分,那它是不能刻意追求的。你就是时代的整体的一部分,你所抒发的感情,你所画的这些画,自然而然就是这个时代的,你画得不好,有时代性,你画得好,也依然有时代性。

马春梅:山水画写生要解决的是自然、人和笔墨这三者的基本关系。但是自然环境在中国人的生活中其实已经逐渐呈现景区化的样貌,很难再说它是我们生活中很重要的部分,这点跟古人是很不一样的。画家在这样的环境中可能很难真正完全深入自然,您觉得这种与自然的断裂感、疏离感是现代生活中必然存在的一个附属物吗?

张桐太行山写生

张桐瑀:传统时代以农业文明为主,自然占生活的很大比重。随着社会的发展,每一项科技发展都会把人推离自然更远一步。但是,人对自然的亲近是先天性的,有一个深处的、原始的情感存在。城市化、工业化进程重新把我们推到了对自然的渴望之中。自然山水景区化对我们当下的写生也很有影响。山水画的表现题材、创作主题发生了变化,其创作手法、语言表达方式也随之发生变化。但是随之出现的问题就是山水画的风景画倾向。风景和山水到底差多少?怎么来衡量?在古代当中可能存在与风景画相似的图式,但是中国画看物的方式并非如此。然而对某些画家来说,他们认为对景写生或者风景画取向是一个创新方向,是对笔墨发展的一种推动。但对重视传统笔墨趣味的画家来说,却觉得这是一种倒退。所以在中国画现在的发展当中,每走一步都有评判标准的陷阱在等待着我们。

马春梅:您曾经说过中国画现代性的品评尺度已经渐渐被西方绘画的现代性所替代,您认为应该从民族绘画内源去实现现代笔墨的转换。民族内源肯定是根植于民族特质的,但是随着社会的不断激变,中国人本身可能就面临着重塑,我们的内核不能说发生了极其根本的变化,但是肯定也是发生了一些改变的。笔墨语言想要修复与传统的断裂,但是日常生活经验却可能无法修复和延续。那么我们在发展笔墨的时候,依据什么来判断我们的艺术语言依旧反映我们的内在呢?

张桐瑀:这个问题可能是大家目前最担忧的了。毕竟中国还处在没有完成向西方学习的这样一个现实的历史阶段。这个时期中国画处在什么位置?现在是不是完全西方化了?回归传统是不是回到原来?这些问题都需要我们去面对和思考。西方印象派借鉴中国绘画和日本绘画的时候,把中国画的写意性、平面性和色彩的单纯性转到了绘画当中,却更加有利于油画语言的发挥和张扬,它并没有变成中国画,也没有变成日本画,而是二者拿来拆解、融会,把精华吸收之后,把糟粕抛弃,然后变成西方绘画的一部分。中国画学习西方却是用西方绘画的价值观来代替中国绘画的价值观。但是历史地看,中国画可能又需要有这么一个阶段,需要激烈的碰撞,在激荡当中产生新的东西。就像中国文化一样,我们原来以为中国文化都是从黄河流域扩展而来,实际上都是地处最恶劣的自然条件的地方和与外族边界交锋的地方才诞生新的文化形态和新的能量。我认为和西方绘画的交织、碰撞还要持续一个阶段,因为用自身很难提升自身,我们不能抓着自己的头发提升自己,必须要有个杠杆。碰撞会产生修正,西方文化中科学性、逻辑性、理性的东西,能够把中国文化中随意性、感性、感悟似的东西条理化。条理化就便于复制,条理化就便于传播。等西方文化需要我们中国文化,需要东方智慧的时候,他们会重新认识中国,那时候可能才会对中国绘画、中国文化有一个真正的推动。这个时候产生的东西不是西方形态,不是传统形态,而是中国的现代形态,这可能是一个新的东西,是一个随着时代变化了的,一个为现代人所需要的艺术形态,这种作品可以让我们得到心灵上的抚慰,而不仅仅是视觉上的刺激和满足。很多中国画家到现在也没有真正地、严肃地把自己投入到反思之中。只有让自己真正投入其中,再去思考中国画存在、发展的问题,才能让自己从迷思中走出来。不能游离于文化之外去思考问题。如果大家都只是在相互比较间一点点地前行,那么这个比较没有意义,因为比较的对象和美术史没有关系,和学术高度也没有关系,仅仅是一种“反正我不一样”的比较。

马春梅:20世纪初对中国画进行自然主义、现实主义的改造,对山水画笔墨符号的发展伤害是很大的,现在许多被创造出来的新的笔墨语言符号,都更强调个人化、心绪化,不遵循某一种有文脉的解读规律。现在我们提倡重新回到传统,但是由于缺少对笔墨符号解码的文化土壤,对笔墨符号的接受还是一个很大的问题。

张桐瑀:什么样的审美人群往往会造就什么样的画家。当今比较让人痛惜的一个现象就是,本该最懂画的知识分子群体却不懂画,成为美盲,成了不会写书法,对中国画无从了解,甚至不如对西画了解得多的一个群体。中国画的审美土壤十分缺失。中国画也确实存在短处,它藏着太多的法式、程式、程序、定式,如果不深谙此道,无从解码笔墨,就只能仅仅从视觉上寻找满足。最简单的解码就是书法,但这块是目前最薄弱的。身处读图时代,照片、图片、电视、卡通会消解、消耗一部分大众的视觉能量,集中在中国绘画的视觉需求已经不多了,大众视觉已经饱和。读图时代的图和绘画没有关系,但是它分散了投入到绘画里面的一些能量,也使得绘画等于自娱自乐。但这些问题归根结底还是在我们的文化根脉、文化基础、传统文化走向和扬弃上。当我们说注重传统文化,实际上就是要重新回归儒家。从现代性文化的角度去思考,儒家文化里面又确实存在着一些负面的东西。但是如果否认儒家,中国又没有文化了。所以我们现在需要像梁漱溟、冯友兰、梁启超、章太炎等等这些大学者去重新梳理中国文化。梳理出来的文化是有条理的,对我们的思维、心灵、行为是有作用的。否则,在众多表象和庞大的山峰面前我们将无从下手,不知道从哪去攀登。他们给我们一个绳索、一个梯子,我们顺着他们的梯子会达到我们需要的那个高度。我想中国文化需要有这么一个排异的过程,有时候我们会觉得这个过程似乎很缓慢,但是如果没有这个过程的话,就无法排掉一些东西,无法适应这个阶段。我们还处在没有完成向西方学习的阶段。我们原来的借鉴是无条件借鉴,没有打任何预防针地全盘照搬。今天的借鉴就要有原则,凡是有利于促进中国画发展的我们去借鉴,对中国画发展无益,甚至是绞杀中国画表现语言的那部分,我们是万万不能借鉴的。但新的问题又来了,谁能有能力去鉴别?得下多大的功夫才有这个能力去找到可借鉴的地方?现在大家没有标准了,没有标准,就没有方向,解决这个问题确实需要一个大智慧。

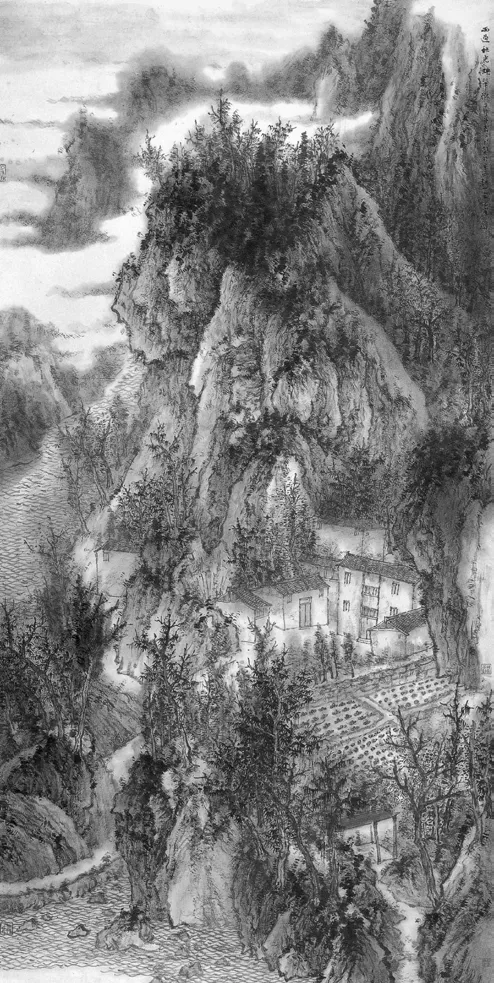

石峰 雨过秋光映翠微 240cm×125cm 2011年

马春梅:可能还是需要足够长的时间才能解决这个问题。现在这个社会逐渐流于平庸,流于无聊和平面化,我觉得在这种生活状态中恰恰会逐渐发现精神性的、艺术性的东西尤为可贵。

时间能够让一些东西被遗忘,但也会沉淀一些东西。时间会让我们看清一些东西。我们曾经有过一个阶段,就是一提到传统,就对西方文化或绘画嗤之以鼻,觉得它们一文不值。现在看来我们这样做有点浅薄了,西方文化可以给我们一种智慧和思路,并不是我们要模仿西方,我们借鉴它是为了发展自己,这个是最重要的。中国画需要以这样的方式寻找一条适合中国画发展的道路,既不是传统形态,也不是西方形态,是中国文化依据下的发展方向。我们还有时间,还有希望,毕竟我们这些年已经意识到这些问题了。有些东西的可贵必须要在丢失和迷失的时候才显露出来,就像魏晋风度,魏晋文人对生命的张扬,就是从死亡和战争当中发现的个体生命的价值,是以死亡为代价,找到了活的意义。对中国画来说也是同样的道理,通过这种逆反找到另一面。

任何事物都会发生变化,就像我们从20世纪80年代到今天,30年过去了,如何看待和认识80年代的变革也发生了改变。全盘否定这种变革可能是有问题的,它让我们警醒,让我们重新认识传统。原来仅仅是精神状态导致了我们的迷失和对文化的回归,现在是物质性的东西在推动,机械化和工业污染把我们硬生生地赶回自然。而我们这次对自然的认识,可能是一种警醒的、反省式的方式,不像原来仅仅是回归自然,现在需要我们重新认识、考量,让我们暂且忘记浮躁,让我们的心灵得到一次调养,再去奋斗,再去探索。

马春梅:请您谈谈在山水画写生中,可以从哪些方面来寻找传统笔墨和对景写生的契合,怎么规避先入为主的西方造型意识?

石峰:师古人,师造化,师心源,是学习研究山水画的根本手段,也是唯一的路径。从传统中汲取营养,并化茧成蝶,最终形成自己的笔墨语言,写生是这个转变中最关键的一环。中国山水画的传统笔墨法式是历代先贤长期在自然山水的观察体悟中,心与物化、心源与造化的高度契合后,梳理总结出的技法语言,为了表述的方便,才以披麻皴、斧劈皴、解索皴、牛毛皴等名称出现的。概括来说即线、点、面三种笔墨表现形式。不同的笔墨类型,代表着表现物景的不同,如土山与石山,南方的山与北方的山不同等。

在写生时,要把在传统中学到的笔墨语言法式结合不同的山形地貌、人文历史,抓住物景的特点,面对千岩万壑的山川胜景,画家要有一双善于发现美的眼睛,还要有善于思考的脑袋。我一直强调在写生时,步步看、面面观、多感受、多思考。此地山水的独特性在哪儿?如何借鉴传统的技法和笔墨来表达?你的角度和古人有什么不同,和别人有什么不同?第二,要多看多记。饱游饫看是一个潜移默化的慢功夫,写生的时候,谨慎使用相机,不要看到就拍,走哪儿拍哪儿。这种模式,只会淡化你的感觉,只是记录,而不入心。写生是入心的过程,只有默记在心,反复消化,才成为自己的营养。第三,要大胆主观。中国山水画写生观照的方式,和西方风景式写法观察的方法有根本的不同,中国山水画讲求“意象”之致,在写生创作的过程中,画家的主观意象结合个人审美发挥的空间比较大。西画重物理(焦点透视)重再现物景。中国山水画则是由“景”入“境”,贵在画中有诗兴之美。写生是在客观中找到“我”。“我”要融情和创造性的发挥,写生画成风景,其原因就在于纯粹被“物景”束缚。从物景进入情境,画境之中,从无我之境进入有我之境。

要理解现在我们所说的写生与古人不同,与西人也不同。古人写生重其“活泼泼的生意”,荆浩《笔记法》说,“太行山有洪谷,其间数亩之田……明日携笔复写之,凡数万本,方如其真。”荆浩自述见奇树而赏之,明日复携笔写数万本,极言摹写之多,方得其真。可见中国传统的写生,即重于当面描摹,更重于是否得其精神与生机。西人写生重其形重其质,巴比松画派重视风景的现场感和既视感,而印象派则在户外追逐光线的变化。可染先生重视写生,从20世纪50年代近十年间,主要进行了四次外出写生,足迹遍布大江南北,还有异域风情。他在写生中重视对于意境与诗境的营造,他说:“写生是画家感受大自然非常重要的方法,要注意培养这种感觉,缺少感受,作品就缺少生气,缺少意境。特别对画山水的来讲,感受十分重要,要用画家的眼光去发现大自然的美,大自然的精神、形态等,所以写生很重要,是其他途径得不到的,光靠模仿前人的作品是不行的,最好要通过自己的眼去感受。”李可染,对于写生一途,首先提到就是自己的感受,自己的情绪,自己的心境。用心来造境,造你自己的意境与诗境。

如何写生?如何看待写生?不但学古,还要融今,只有如此方可明白今日绘画如何发展、如何前行。验证传统,善学,还要善用,才是古为今用,西为中用,延续传统发展传统乃至形成新的传统的重要手段。

马春梅:在您艺术发展的不同阶段,对写生有什么不同的思考和领悟吗?

石峰:写生是一个渐进的过程。要明白不同的阶段有不同的目的。对于初学者而言,写生是实践传统笔墨;你学到的各种皴法、笔法和墨法,在不同的地理环境下,如何使用?这是一个熟悉和体会的过程。在早期(开始时),可能因为经验不足,面对物景可能有不知从哪下手的感觉。但慢慢随着写生经验的积累,会逐步进入状态。看到太行山,会明白大斧劈皴,看到江南远坡平渚,会更深刻体会披麻皴的意味。再随着写生的深入,经验的积累,要从传统中和自然中,找到自己的语言体系,找到自己的笔墨表达;最后,写生的目的,不再囿于技法,而更多地在于意境的营造,由景入境,主观情性的表现会多一些,注重内在气质和思考的“表达”。

马春梅:现代人生活日趋城市化,对自然山水存在着物我关系的疏离感,这种疏离感如何在写生的时候去调整?

石峰:人与自然的关系,讲求的是“天人合一”之境,在古人看来,天地山川就是宇宙,亲近山水即格物致知,就是对宇宙的体验和感受。而山水画,是对天人之境的表达。在农业文明的社会中,“鸡鸣桑树颠”,人与自然更近, 更易感受到自然的变化和细节。宋代大画家郭熙就常游名山大川,实地写生,目识心记,融会贯通,从而形成自己独特的风格,开创了北宋山水的新局面。石涛 “搜尽奇峰打草稿”,只有这样才能使千山万壑历历罗列于胸中,画出山川的意态。

时代在变,观念在变,审美也在变。但孔子曰仁者乐山,智者乐水。中国山水画与自然之间依存关系是与生俱来的,是不会变的。在当代的城市化文明中,如何梳理与山水之间的这种乡愁?我认为,第一,不要刻意地制造疏离,画家要多去游历,对于画家来说,离开大自然就等于离开了创作的源泉。艺术的生命就会枯竭。艺术家只有时刻被生活感动着,才会创作出富有生命力的作品来。要多去观察,多去体悟;第二,在写生的时候,要融入,要深入。不能走马观花,浅尝辄止。

马春梅:在新环境下的山水画写生在色彩、笔墨方面产生了些什么样的新图式、新审美趋势?您怎么看?这些新的审美趋势又存在什么问题?

石峰:“新”一定要有出处和厚度,有渊源、有道理才会“新”得有价值。要理解传承与创新的关系;没有传承就没有创新。变是从不变中演化出来的,但变要立得住。但现在对新的理解似有大的偏颇,好像不与古人同,不与时人同就是创新,其实这是对“新”的误解。每一个时代,都有其特定的时代文化背景。有他的艺术“共性”。也只有在这种“共性”中的“个性”,“新”得才有生命力。文脉相承,才能贯通,中国山水画的新与旧是一脉相承的。为新而新,顶多算是个花样,与风格无关,更与学术无关。

马春梅:您如何理解写生要体现时代性?

石峰:笔墨当随时代。时代性如何体现?体现什么?实际上,体现的是时代文明、文化高度和主流审美。可染先生作品中的阔大雄浑是时代性,宾虹先生山水中的萧散闲适也是时代性,可染先生的壮美体现的是盛世国家主义的壮美,宾虹先生的疏疏离离则充满了民权主义的自由和自在。

你生活的环境属于这个时代,你周边的环境,你感受到的文化,你感受到的气息,包括你的思考和你的观点,都是这个时代的。那么只要你有深入的思考,以自己的笔墨体系,创作出的作品肯定是富有时代精神的。这种概念式的提法,需要落实到细节中,而不是说你画出了飞机、高楼、城市就是体现时代性。

马春梅:您写生后是否再创作,这种再创作一般是怎样的过程?

石峰:我写生一般都是收集素材,是为随后的创作服务的。当然也有一部分是现场创作完成作品,随后,只需要细节的调整和补充。写生之后的创作是画家感受自然之后的再创作,画家主观审美和个性志趣在离开了实景之后,会有比较大的发挥空间。在笔墨表现与物景的关系上,笔墨的形态与结构会更加强调绘画的形态之美,会更加强调心性意绪的表达,让绘画的主题性更趋突显。三分景,七分意,大胆发挥,一切为了造境。

石峰 紫团山居 180cm×97cm 2012年