《书画传习录》的伪托现象及其辨伪(上)

文 /张 媛

《书画传习录》的伪托现象及其辨伪(上)

文 /张 媛

(传)明初王绂《书画传习录》无名于当世,甚至王绂而后的四百年间都不曾出现有关这本书的任何记载。直到清嘉庆时,无锡人嵇承咸于故肆中发现了这本题名王绂的《书画传习录》,其书“蟫残鼠劫者十之三,帝虎鲁鱼、别风淮雨者又十之二”①,且向无刊本,于是对此书进行校雠付梓,费时竟达十数载之久,不但对王绂原文“补缺略订讹舛,间有阑入近代”②,还于其后补写了《书画续录》与《梁溪书画征》两卷。由此引出后世诸多学者的怀疑。多数学者倾向于怀疑此书乃伪托之作,甚而怀疑乃嵇承咸之作。本文选取《书画传习录》为研究对象,其与众不同之处在于它虽属伪托,却出现了明确的“伪托人”嵇承咸,无论他只是修补增订了此书,还是直接伪造了此书,他都是伪托过程中的关键人物。在历来的伪托画论中,真实作者的情况是很难知悉的,甚至实际著作年代都是非常模糊的。《书画传习录》很明确伪托王绂,在王绂之后的四百年才突然见世,中间还经历了万历朝这一伪书迭出的时代,到嘉庆时由嵇承咸收尾是毫无疑问的。明清距现代不远,这四百年中的真真假假尚有迹可循。被大多数学者所怀疑的伪托人嵇承咸并没有消失在历史中,反而积极跳了出来。他的大张旗鼓是欲盖弥彰还是冤假错案。

明 王绂 画观音书金刚经合璧卷 局部 辽宁省博物馆藏

在嵇承咸发现《书画传习录》前的四百多年间,何以此书从未有只言片语的流传,在《明史列传·王绂传》中亦不见踪迹,若此书果真为王绂所作,那么在四百多年间它的命运如何?本文试图对王绂与嵇承咸的身份和关系做一研究,从而探讨作伪者的心理,对《书画传习录》究竟是纯伪托还是部分伪托进行辨析,进而论及画论典籍中的伪托现象;并在整个研究过程中归纳辨别伪托画论的方法。笔者勉力对《书画传习录》扑朔迷离的真伪之辨进行再辨,试图厘清存在了千年而不为人们所瞩目的画论伪托现象的基本规律。

一、《书画传习录》的伪托现象

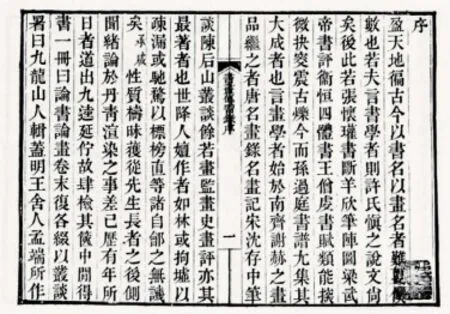

现可见最早的《书画传习录》为嘉庆十九年(1814)刊本③,现藏南京图书馆。此书共八册,第一册封面题书名《书画传习录》,并“层云阁藏板”五字。后跟序言四篇,分别为小阮氏嵇承咸“序”一篇,小蓉氏嵇承濬“后序”一篇,顾应泰“顾后序”一篇,吴宝书“序”一篇。序后为“书画传习录目次”,以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸为序分为十集,前八集为《书画传习录》,分为卷一论书一册,卷二论画一册,卷三书事丛谈三册,卷四画事丛谈二册。此四卷在开篇标题后都注有“明九龙山人孟端氏王绂辑”“邑后学小阮嵇承咸校刊”。壬集为《书画续录》,书前有嵇承咸“书画续录序”一篇,注明“锡山小阮氏嵇承咸辑”;癸集为《梁谿书画徵》,书前有嵇承咸“梁溪书画徵序”一篇,注明“小阮氏子进嵇承咸辑”。此二集合一册。

明 王绂 乔柯竹石图 54.7cm×27.3cm 故宫博物院藏

王绂乃元末明初时著名画家,若《书画传习录》为王绂所著,以其知名度而言,明初就应有此书的抄本流传,至少也应该有此书的名声。然而遍查明代诸书,皆不见有王绂曾著此书的蛛丝马迹。直到清嘉庆十九年,无锡嵇承咸校刊此书,才使《书画传习录》为众人所知。据嵇承咸所说:“日者道出九逵,延伫故肆,检其篋中,间得书一册,曰论书论画,卷末复名缀以丛谈,署曰九龙山人辑,盖明王舍人孟端所作也,循玩稠叠,遂出资以购之,携归而校雠之。则其中蟫残鼠劫者十之三,帝虎鲁鱼,别风淮雨者又十之二……是编不记成书之岁月,或本有之而今失之,皆未可知。”④时隔四百多年,同乡后学嵇承咸于故肆一篋中翻检出署名“九龙山人辑”的论书、论画、及丛谈一册,书已残损过半,因明初王绂号九龙山人,所以嵇承咸据此认为此书为王绂所作。书虽残损严重,仍能看出极有价值:“山人是编,独汇粹而疏之,不诚上下千古,推排一世者哉。”⑤于是嵇承咸“不揣鄙陋,补阙略订讹舛,间有阑入近代,则皆咸所傅也。丹黄侵寻,十易寒暑,因校书之难,复念山人著书之匪易。”⑥由于嵇承咸发现的书残损太过严重,又或嵇氏本就没想保存书的原貌,在校刊的整个过程中,用了十数年对原书进行修补,中间多有“阑入近代者”。虽然嵇氏在这册书中花了如此大的功夫,但他并未想将此成果揽为己有,并特别举出昔日向秀为《庄子》作注,而后郭象仅对此书进行了删改,便窃取其成果以为己作的历史,表明自己不敢掠美。

经嵇承咸整理校刊的书即为前面所说的嘉庆十九年刊本,此时的书名已由书论、画论、丛谈变成了《书画传习录》。原来的一册变成了八册。这些显然都是嵇承咸改动原书的结果。至于现在的甲、乙、丙、丁等十集,相信也是嵇承咸对此书重新编排的分集,原书面貌已不可见。

由此,对《书画传习录》的真伪也开始了讨论。

二、《书画传习录》辨伪史

在王绂之后,嵇承咸之前的四百多年间,《书画传习录》并不为人所知,在有关王绂的传记如《明史·王绂传》,有关王绂的文集如《王舍人诗集》中,皆未提到他曾编辑过画论。直到四百多年后的嘉庆朝,嵇承咸首刊此书。加之嵇承咸有违校雠常例,经其手付梓刊印的《书画传习录》存在许多可疑之处。

最先对《书画传习录》提出质疑的是余绍宋,他认为王绂本有是书,四百年后赖嵇承咸而刊,可谓此书之幸。但嵇氏以己意擅为增订,全书面貌顿失,以滋来世之疑:“夫校刊古人遗著,首在存真,即有阙略讹舛,亦应仍其旧文,留俟后人考补,岂容以己意擅为增订,致滋来世之疑。即或有所增订,亦应详为注明。今书中除小注外悉未注出,遂使庐山面目顿失其真,良可叹惜。”⑦此处余绍宋并未否认嵇承咸自己所说的从故肆中发现此书,并校刊的过程。只是对嵇氏的校刊之法并不满意,认为他没有保留住《书画传习录》原貌,是非常可惜的。

然而俞剑华先生并不认同此观点,前文已引述过其对《书画传习录》的评价,认为此书根本与王绂无关,无论从内容、文格,到全书分篇,都不可能是王绂这样的高人所作,而显然是嵇承咸所伪作,以诬王绂。甚至嵇氏所言得之故肆,十易寒暑等语皆是其作伪后的欲盖弥彰之法。

对此书辨伪最详的为谢巍,他参考了以上二者的说法,从流传、校勘、文格、内容四个方面分九点对《书画传习录》进行了综合分析。从流传上说,是书不见嘉庆前著录,属流传无绪。从校勘上说,嵇氏胡乱增改原文,甚至打乱原书编排,不合校雠之例。从文格上说,八股气息太重,且以道德、事功等分类,不似王绂口吻。从内容上说,有嘉靖、万历后才出现的说法。以此,谢巍认同俞剑华的观点,认为《书画传习录》为嵇承咸所伪造。但仔细看其

分析即可发现,这九点仅能证明嵇承咸在校勘时的失误,以致使后人生疑。只能确证此书并非王绂所作,而无从说明一定是嵇承咸所作。

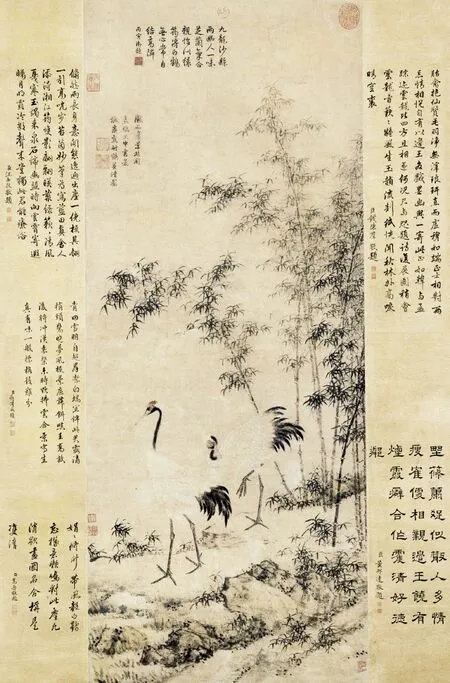

明 边景昭、王绂 竹鹤双清图 故宫博物院藏

若按余绍宋的说法,则《书画传习录》只有部分是伪托,甚至根本不能算伪托。若按俞剑华与谢巍的说法,则《书画传习录》完全出于伪托。

明 王绂 隐居图 142cm×71cm 故宫博物院藏

部分伪托与全部伪托的区别即在于是否存在“作伪者”,由此切入,我们首先要搞清楚伪托现象中的两个重要角色。凡归为伪托者,皆或明或暗存在着“好事者”与“被伪托者”,若缺少这两个角色,则仅仅可能是作者和著作时间待考的问题,而并不构成伪托。这其中最关键的又属“好事者”。因为有了“好事者”,使本来清楚的问题愈加复杂,且“好事者”构成了整个伪托事件的主因,是整个过程中的主动者。

若以此二者为突破点,相信对画论辨伪的研究会更进一步,对伪托现象产生原因的认识也能更深一层。下面我们来看《书画传习录》伪托现象中的两个重要角色:被伪托者(王绂),好事者(嵇承咸)。

三、《书画传习录》伪托现象中的重要人物分析

1.被伪托者—王绂

作为伪托事件的关键人物,我们首先有必要了解下“被伪托者”王绂。

王绂字孟端,号友石生,元至正二十二年(1362)五月生于无锡,六岁时元朝被明朝所取代,其主要活动的时代为明洪武、建文、永乐年间。其家“世居常州无锡县某里”⑧,祖父与父亲皆隐居不仕。王绂生性敏慧,十岁便能赋诗,刚成人(大约十五岁左右)就做了弟子员(即在府州考试通过的人,通常称之为“秀才”)。

受祖辈、父辈影响,王绂并不十分热衷于仕途,考上弟子员后便没有再考,而是在家闲居。这样的清闲日子没过多久,到洪武十一年(1378),朝廷征求天下罢闲无事的弟子员,王绂也到京(即今江苏南京)供职。“未几以事累,谪戍山西朔州”⑨,究竟被何事所累我们无法确切得知,据俞剑华先生猜测,他很可能是被洪武十三年的胡惟庸谋逆案所牵连,此案确发生在王绂进京不久,且株累万余人,以时间和事件来看,这一猜测都应该是准确的。幸而此时王绂年纪尚轻,只是初出茅庐的秀才,故而仅仅被判了充军。

十九岁戍边,在山西大同一住就是二十年。在边塞做戍卒,地位低下,生活艰苦,远离了江南的山明水秀,而他依然保持着淡然的心态。明章昞如说:“公虽在戎旅间,布衣韦带,意气自若。内无摇夺之心,外无沮馁之色,不自知其为谪戍也。主守者知其情,亦加优礼。”⑩可见恶劣的环境并未完全消磨掉他乐观的心态,虽然他也有如“漫天风雪掩穹庐,客里谁来问起居。忽报乡人喜新到,寄来犹是隔年书”⑪。的感慨,但终难掩其乐观淡薄的天性。

二十年后,明太祖去世,王绂的案子无形中松了下来。建文二年(1400),三十九岁的王绂离开大同,带着两个儿子回到无锡老家。在一南一北的往返中,王绂得以饱览了许多名山大川,又在战火中见识了雄阔辽原,饱览了塞上风光。但这二十年久居荒凉的边塞,与艺术氛围隔绝,更不可能随意画画。在王绂的这段生命里,绘画作品是绝少的,只偶尔通过作诗来抒发自己的抑郁不平之气。

回到江南后,隐居九龙山,遂自号九龙山人。《书画传习录》署名“九龙山人孟端王绂辑”,则此书最早不会超过建文二年。在隐居的几年间,王绂有充足的时间致力于艺术,并教授乡里子弟。永乐元年(1403),以善书被举荐到文渊阁供职,其间曾随使赴四川,又到西湖遨游,两次到扬州。这十几年的生活是王绂最清闲的时光,生活环境安逸,又正值壮年,在文学艺术上也是最有作为的。

永乐十年(1412)三月,拜中书舍人,官七品,才算有了个正式的官职。此时王绂已五十一岁。后又两次扈从明成祖朱棣到北京,可谓是在政治上最风光的时期。然而此时他的健康状况开始每况愈下,到了五十五岁(1416)便在北京与世长辞,结束了他的一生。

王绂的一生逆境多于顺境,在山西戍边的二十年更是缺乏艺术修养的有利条件,加之去世过早,都成为阻碍其艺术发展的因素。但环境并没有消磨他的斗志,反而使他增加了豪气,这种豪气无法施展于政治,便只好向诗文书画发泄。在隐居九龙山直至去世的十几年间,是他努力向传统学习的时期,或山水,或墨竹,都已有了稳固的基础,且有名于时。他的山水画上承元末四大家,尤其对吴镇、王蒙、倪瓒致力最深,尤精枯木竹石。其山水画兼有王蒙郁苍的风格和倪瓒旷远的意境,在明初虽被浙派所掩盖,却与赵原(善长)、徐贲(幼文)、杜琼(用嘉)、马琬(文璧)等人共同形成了无声的暗流,至沈周、文徵明始有大成,一举取浙派而代之。王绂这一派实可谓吴派之先声。自董其昌以后“四王”吴恽以至清末,盛行了四百年而始衰微。王绂不肯轻作山水,故后人有“舍人风度冠时流,笔底江山不易求”⑫的诗句。然而,他的墨竹名声更超过山水,明朝王世贞曾称赞王绂的墨竹说:“孟端竹为国朝第一手,有石室居士(文与可)、梅花道人(吴仲圭)遗意,而清标高格又似过之。”⑬其画竹兼收北宋以来各名家之长,具有挥洒自如、纵横飘逸、清翠挺劲的独特风格。王绂讲究创作灵感,须兴到落笔。“人往往作意求之或经数岁不能得一笔,偶遇适兴连扫数幅不辞。”⑭又有言“自是声誉益重而求之者益繁,甚有投金帛而购其片楮者。公则拂袖而兴,未尝少颔焉,其或山林之士,尽一揖之诚,卒与之无靳色”。⑮在画竹方面,王绂更有一个名满天下的学生夏昶,亦可谓一派之先师。

可惜他年寿不永,还来不及在艺术上形成自己独特的风貌,因此没能成为大家,只起到了承先启后的桥梁作用。

明 王绂 山亭文会图 29.5cm×51.4cm 台北“故宫博物院”藏

《书画传习录》书影封面

《书画传习录》书影序言

作为整个《书画传习录》伪托事件的被伪托人,王绂具备被伪托者的一个共同特点,即在书画领域享有盛誉,人品才学皆为人们所推重。纵观所有伪托画论的被伪托人,如张僧繇、梁元帝萧绎、王维、李成、黄公望、吴镇、唐寅等,都是书画领域的知名人物。既然王绂的各种直接资料中并未提及他曾写过这么一部书画理论著作,而嵇承咸又第一个发现了此书,则是书必诞生自从王绂到嵇承咸的四百年间。

2.好事者—嵇承咸

所有伪托事件的背后都必然有至少一个好事者的推动,之所以称为好事者而非作伪者,是因为好事者并非一定是作伪者,其间的差别我们在下节细说。此处先来谈谈嵇承咸。

嵇承咸生于清乾隆二十八年(1763)⑯,字小阮,一字子进(一作敬),号小阮⑰,与王绂同为江苏无锡人。国子生。平日善为书画,工山水,受业于同邑鲍汀,“继而远宗董巨,近绍倪黄,不规矩于绳尺,而自合古人法度,然不喜多作,酷好古今法书名画,一见辄辩其源流”。⑱目前可见著作仅有与王绂论书、论画、丛谈合刊的《书画续录》和《梁溪书画征》。前已说过,《书画传习录》初刊为嘉庆十九年,是年嵇承咸五十一岁(按照谢巍记载的生卒来算,嵇氏此时已过六十)。已属老人的嵇承咸是否伪造了这本《书画传习录》?他有什么动机吗?

嵇承咸本人的生平资料我们所知极为有限,但嵇氏家族在清朝的无锡可谓赫赫有名。嵇氏自嵇康而后名贤辈出,明末清初,中书舍人嵇廷用因慕梁溪之毓秀钟灵,遂举家迁往无锡,此后家道兴旺。其子嵇永仁,其孙嵇曾筠,其曾孙嵇璜等,先后为康熙、雍正、乾隆三朝重臣,在吏治、文学、艺术、德行等众多方面彪炳史册。而嵇承咸正是嵇璜的子侄辈,在他生活的时代里,他看到的嵇家正如日中天,这只要看看三代皇帝对嵇家的表彰就可看出。康熙年间有表彰嵇永仁夫人杨氏的“旌节坊”,雍正年间御赐并书的“忠节流芳”额,及祭祀嵇永仁的“嵇忠节祠”(旧称“留山先生祠”),乾隆二年又御书“人伦坊表”坊,为嵇永仁及妻杨氏而立。嵇家不仅在政治上大有作为,在文学与艺术上亦占有一席之地。在诗文方面留有《锡庆堂诗集》《师善堂诗集》《笔花书屋诗钞》《抱牍山房集》《听春馆集》《嘉会堂稿》《一竹余音词稿》等,在艺术方面也有得摹印之法的嵇承浚,而嵇承浚正是嵇承咸的兄长。

了解了嵇承咸与嵇家的背景后,我们来看看嵇承咸在主观上是否有可能充当作伪者的角色。与被伪托者相反,作伪者通常没什么名望,想要借助他人的名望以达到自己的目的(无论是善意或是私利)。而好事者往往出于好意,并不想占有先贤的成果,或校雠方式不对,或对原书内容、作者失于考查,造成真书近伪。

嵇承咸虽在历史上并非鼎鼎大名,但他毕竟也是名门子弟,国子生,平日善为书画,在无锡也有自己的老师与朋友,在当时的乡里必也有自己的一席之地。他不缺钱,不会像明万历时期的商人那样为了谋私利而作伪,他也不缺名,无须为了使自己的作品流传而作伪。对于一个五十岁的老人而言,他若作伪究竟求什么?

注释:

①明·王绂《书画传习录序》,卢辅圣编《中国书画全书》(第4册),92页,上海书画出版社,1992年。

②明·王绂《书画传习录序》,卢辅圣编《中国书画全书》(第4册),92页,上海书画出版社,1992年。

③谢巍《中国画学著作考录》中记载为嘉庆十八年刊本,然序文有两篇为嘉庆十九年作,显然此本最早即是嘉庆十九年。又谢巍书中标注嘉庆十八年为1838年,应属失误。

④明·王绂《书画传习录序》,卢辅圣编《中国书画全书》(第4册),92页,上海书画出版社,1992年。

⑤同④

⑥明·王绂《书画传习录序》,卢辅圣编《中国书画全书》(第4册),92页,上海书画出版社,1992年。

⑦余绍宋《书画书录解题》,655-656页,浙江人民美术出版社,2012年。

⑧明·章昞如《故中书舍人孟端王公行状》,俞剑华《俞剑华美术史论集·王绂(传记)》,384页,东南大学出版社,2009年。

⑨同⑧

⑩同⑧

⑪俞剑华《俞剑华美术史论集·王绂(传记)》,385页,东南大学出版社,2009年。

⑫范斌、马青云、薛帅杰《湖州竹派与中国人文精神》,37页,浙江大学出版社,2012年。

⑬明·王世贞《弇州山人稿》,俞剑华《俞剑华美术史论集·王绂(传记)》,401页,东南大学出版社,2009年。

⑭俞剑华《俞剑华美术史论集·王绂(传记)》,388页,东南大学出版社,2009年。

⑮明·章昞如《故中书舍人孟端王公行状》,俞剑华《俞剑华美术史论集·王绂(传记)》,388页,东南大学出版社,2009年。

⑯此据《江苏艺文志·无锡卷》,谢巍《中国画学著作考录》中说嵇承咸约乾隆十八年至二十年(1753-1755)间生,嘉庆二十二年至二十五年(1817—1820)间卒,年约六十余。未知孰对孰错,姑且存疑。

⑰谢巍《中国画学著作考录》作“号小咸”,疑误。

⑱明·王绂《书画传习录序》,卢辅圣编《中国书画全书》(第4册),93页,上海书画出版社,1992年。

(南京艺术学院美术学院硕士研究生)

责编/杨元元