尼泊尔地震诱发地质灾害发育特征及影响因素分析

罗永红,李石桥,王梓龙

(1.地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059;2.武警黄金第十二支队,成都 610036)

尼泊尔地震诱发地质灾害发育特征及影响因素分析

罗永红1,李石桥2,王梓龙1

(1.地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059;2.武警黄金第十二支队,成都 610036)

2015年4月25日尼泊尔发生Ms 8.1级强震,震中距离中国西藏聂拉木地区约120 km,但地震诱发该地区发生大量斜坡地质灾害,并导致交通阻断、人员伤亡及财产损失。震后应急调查显示地震诱发樟木地区以崩塌、滑坡及路基沉降等地质灾害为主,并导致樟木镇福利院滑坡局部震裂变形及邦村东滑坡震裂滑动,统计显示纵向上地质灾害分布距河床高差100~300 m范围,空间上从樟木口岸-樟木镇-康山桥-聂拉木地震地质灾害发育密度逐渐减少。综合因素分析表明发震断层的“上盘效应”是导致樟木震害较严重的宏观背景,而其它断裂的“隔震效应”使得震动效应迅速衰减。此外,地形、高程及结构面是导致岩质斜坡动力破坏的主要影响因素,而堆积层变形破坏受控于其密实度及地下水富集特征。

尼泊尔Ms 8.1级地震;地震灾害;上盘效应;放大效应;隔震效应;密实度

2015年4月25日14时,在尼泊尔的博克拉地区(28.2°N,84.7E)发生了Ms8.1级地震,震源深度20 km。强震导致尼泊尔境内大量房屋倒塌及人员伤亡,而此次地震波及我国西藏日喀则吉隆县、聂拉木县等边境地区,并导致西藏地区12人死亡,大量房屋破坏,交通干线被阻断[1]。基于InSAR和GPS观测数据对尼泊尔地震发震断层特征参数联合反演研究表明[2],此次发震断层为主边界逆冲断裂(MBT),虽然震中距离西藏聂拉木等地区较远,但由于该地区位于边界断裂上盘,且震级较大、震源较浅,因此导致西藏聂拉木县的樟木镇等地区的烈度较高,达到IX度。强震致使樟木口岸至聂拉木县城约30 km长的国道318沿线滚石、崩塌、滑坡、路基沉陷等次生地质灾害较发育,直接破坏并阻断了国道318公路,樟木口岸贸易因此停运,而且地震导致樟木滑坡地震裂缝发育及变形下错等,严重威胁樟木镇上人的生命和财产安全。

众所周知,汶川地震导致龙门山地区大量斜坡震害,而对青藏高原地区影响较小,且青藏高原上斜坡震害调查资料及研究文献并不多见,这也导致了西藏地区参与此次尼泊尔地震灾害抢险调查的专业地质人员对地震诱发地质灾害较为陌生,甚至无意识的夸大震害严重性,使得国家层面的宏观决策缺乏真实的科学依据。尼泊尔强震后,作者克服高原反应参与了武警黄金部队第十二支队对西藏边境樟木口岸至聂拉木县城318国道沿线地震地质灾害发育特征的应急调查,通过对青藏高原地区的震害发育特征及控制因素分析,为青藏高原地区的震害研究积累资料及经验,同时也为防震减灾、斜坡地震动评价及防治提供借鉴资料,研究结论具有一定的理论及实践意义。

1 研究区工程地质条件

研究区聂拉木县城至樟木镇直线距离不足20 km,高差却达2 000 m,区内沟谷纵横,山峰陡峭,为典型的高山峡谷地貌[3]。区内地层较为单一,主要出露有前震旦系曲乡岩组( AnZq), 分布于研究区樟木镇南侧至康山桥兵站,其上部为江东组(AnZj),底部为友谊桥组(AnZy),以灰-浅灰色黑云斜长片岩、二云斜长片岩、片麻岩为主;地表以剥蚀为主,第四纪的地层分布十分零星,并且均为混杂堆积,堆积物以碎块石土及粉质粘土为主。距离低喜马拉雅北缘的主中央断裂带(MCT)直线距离仅几公里,为单斜构造,岩层倾向NE,倾角20°~40°褶皱不发育[5]。据区域地震台网的不完全记录[4],自1970年至2005年12月樟木镇域内共记录到ML≥4.0级地震5次,其中5级、6级地震各一次,最大地震为1974年3月24日ML6.1级地震,震中位置位于樟木东南约15 km处,震源深度20 km。

2 地震诱发樟木口岸至聂拉木地质灾害发育特征分析

2.1 地质灾害发育类型

尼泊尔强震诱发调查区地质灾害主要有崩塌、滑坡、路基沉降等3种类型,其中以崩塌最为发育,占到灾害发育类型70%以上(图1),其次为滑坡灾害约占灾害类型的17%,除此之外,路基沉降、滚石、山体震裂缝等占到了地质灾害的12%左右。

图1 地质灾害类型

2.2 地质灾害空间分布特征

樟木口岸至聂拉木县城沿线调查研究段距离尼泊尔“4.25”Ms 8.1级地震震中约120 km,空间上地震诱发地质灾害发育程度呈现明显的差异,其中樟木口岸至樟木镇为地质灾害较发育区,樟木镇至康山桥隧道为地质灾害一般发育区,康山桥隧道至聂拉木县城为不发育区(图2)。樟木口岸至樟木镇沿线地质灾害破坏最为严重,以岩质滑坡、崩塌及浅表层滑塌灾害居多,地震灾害导致公路沿线居民房屋及车辆损失严重;樟木镇至康山桥隧道路段沿线地质灾害破坏性一般,以滚石、高位滑坡、路基沉陷灾害居多;康山桥至聂拉木县城路段沿线发育浅表层滚石及少量路基沉陷,其他类型灾害不发育(图3)。

2.3 斜坡地质灾害发育高程特征

樟木口岸友谊桥以上波曲河段流域海拔最高点5 810 m,最低点1 750 m[4]。调查路段位于波曲河流左岸国道318公路沿线,波曲河流从康山桥以下河段开始深切,震害调查表明公路路基以下峡谷岸坡地震崩塌、滑坡等不发育,地质灾害主要位于公路以上边坡,分布于1 788~3 707 m高程,距离河谷谷底高差多在100 m以上。其中,樟木口岸至樟木镇沿线地质灾害点发育高程分布于1 788~2 200 m,地质灾害点一般距离公路路面10~20 m,最大高差约130 m,该段地震灾害对公路两侧房屋建筑破坏最为严重;其次,樟木镇至康山桥沿线,灾害点高程分布于2 530~2 884 m,地质灾害点一般距离公路高差20~40 m,最大约180 m,且块状及碎裂状岩体破坏崩塌为主,导致公路路基损毁严重;再次,康山桥至聂拉木县城沿线,灾害点高程分布于2 931~3 707 m,地质灾害点一般距离公路高差7~35 m,最大约212 m,以松散堆积体的滚石为主。

图2 聂拉木县城至樟木口岸遥感图(来源google)

图3 樟木口岸至聂拉木县城沿线典型灾害

2.4 斜坡地质灾害发育部位

汶川地震地质灾害调查及相关物理模拟、数值模拟研究表明局部地形放大效应明显[6-10],所谓局部地形,简单的可理解为“凸”、“凹”两种地形地貌,其中“凸”一般认为是局部突出地形,即条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段[11]。通过对尼泊尔地震诱发山体斜坡破坏特征调查显示,在山脊两侧、台地边缘、斜坡坡度转折等地形部位的地质灾害发育程度明显加重,显示出这些斜坡部位的具有局部地形地震动放大效应特征(图4)。

图4 局部地形破坏特征

2.5 地震诱发滑体变形破坏特征

根据已有勘察及研究资料表明,樟木镇所在的堆积体以波曲河、邦村东沟为界,划分为福利院及邦村东两大滑坡变形区(图5),是一个多块、多级、多层滑坡,它既含有新滑坡,又属于老滑坡,同时其母体堆积物为大规模多次活动叠加的古崩滑体[4]。“4.25”尼泊尔Ms8.1级强震诱发樟木镇的福利院及邦村东两处滑坡发育裂缝及下错,根据西藏地质二队提供现场调查资料显示,其中福利院滑坡体上裂缝发育较分散,主要分布在滑坡体后缘、电信塔、中心小学操场等处,以拉裂变形为主,局部有下错现象;而邦村东滑坡体地震裂缝沿滑坡边界呈现圆弧形状分布,且裂缝贯穿一处深部监测孔并导致孔口套管及水泥沓封已高出地面约3 cm,以拉裂及下错变形为主,呈现了整体滑动特征。滑坡地震裂缝发育主要特征见表1。

图5 樟木滑坡遥感影像特征(红色线条表示地震诱发裂缝分布)

裂缝发育位置裂缝延伸方向/°裂缝延伸长度/m裂缝宽度/cm裂缝最大宽度/cm裂缝下错/cm备注01号监测点1353010~1520/福利院滑坡后缘02号监测点圆弧状5410~1518/福利院滑坡后缘边防一连145>655~102020福利院滑坡后缘电信基站155205~830/福利院滑坡前缘樟木小学///30/福利院滑坡前缘廉租房一带60~80转为圆弧状54015~20258~15邦村东滑坡边界

3 地震诱发斜坡地质灾害影响因素分析

此次尼泊尔地震震中位于调查研究区西侧,空间上距离樟木口岸至聂拉木沿线约123~125 km,根据中国地震局尼泊尔Ms 8.1级地震西藏灾区烈度表明,樟木镇至边界地区地震烈度达到IX度,而樟木镇至聂拉木地区地震烈度为Ⅷ度,结合现场调查研究区地震地质灾害影响因素主要表现在以下几个方面:

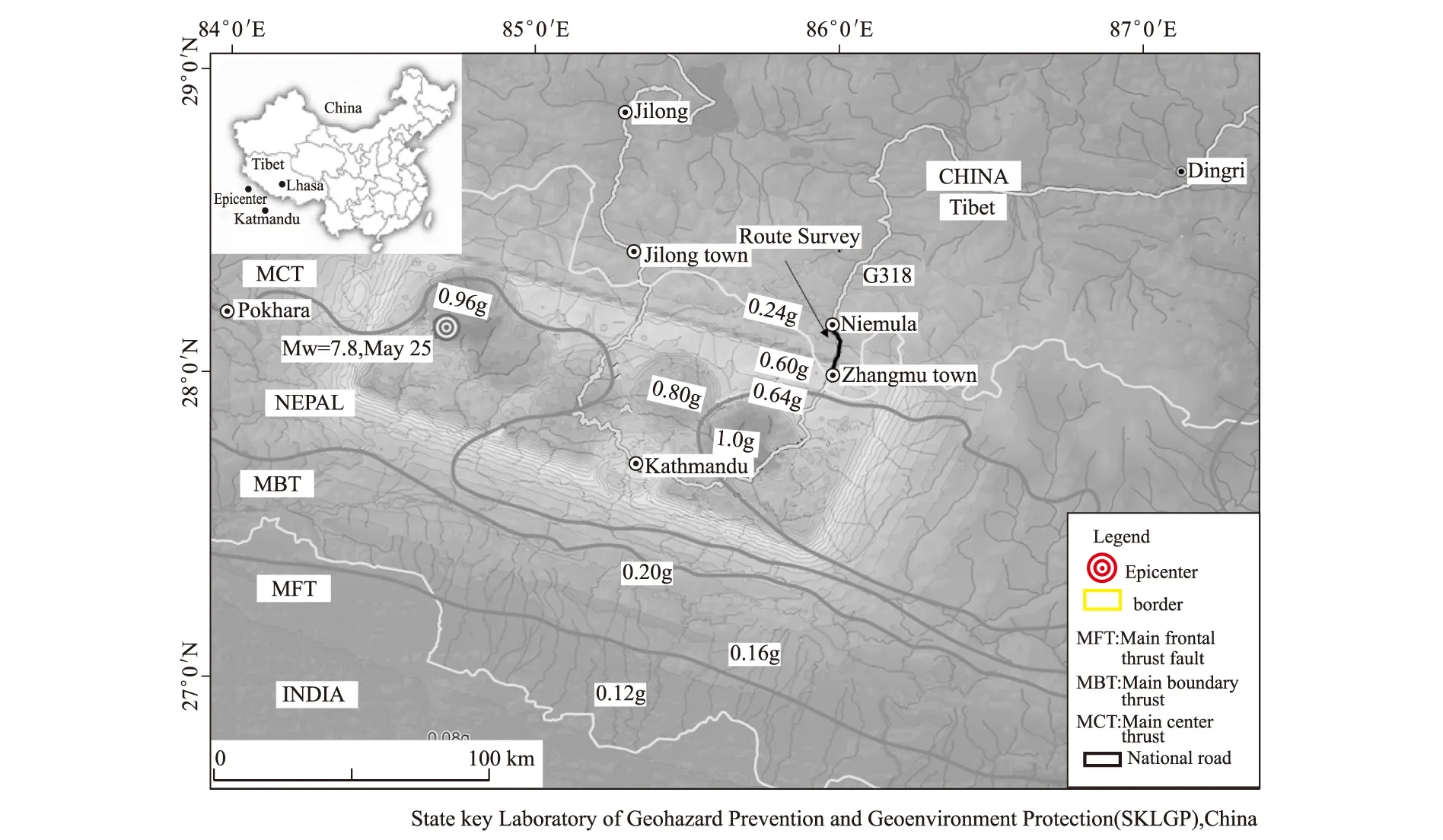

(1) 受断层上盘效应的地震动强度及地震的持续时间影响。调查研究区位于尼泊尔Ms8.1级强震主边界发震断裂上盘,震源深度约20 km,地震动峰值加速度分布图表明(图6),断层上盘最大峰值加速度可达1.0 g,调查研究区峰值加速度最大可达到0.60 g,而断层下盘峰值加速度≤0.20 g。汶川地震等研究文献显示[12-14],逆冲断层的上盘效应使得其上盘地质灾害程度强于断层下盘,根据调查研究区地震动峰值加速度等值线图6分布特征表明,主边界断裂的上盘强震动特性强于断层下盘,体现出明显的上盘效应特征。与此同时,由于此次强震震动时间1 min左右,较长的持续时间叠加上盘强震动特性使得调查区尽管远离震中,但地震诱发次生灾害仍然较严重。

(2) 受拆离系断裂面对地震波能量的隔震作用影响。刘必灯、王伟、李小军等[23]对汶川地震中鲜水河断裂带的研究表明,以鲜水河断裂带为界,近震源侧地震动强度更大且高频更丰富,有限元数值模拟研究认为,鲜水河断裂带对汶川地震产生的地震动具有明显的隔震效应。根据李海兵、许志琴研究表明[15],尼泊尔Ms8.1级地震为主边界断裂(MBT)发震(图7、图8),樟木口岸至聂拉木调查研究区位于高喜马拉雅的主中央逆冲断裂(MCT)与藏南拆离系之间(STD),尽管调查区均位于断层上盘,但由于调查沿线出露有丁仁布桥断裂、康山桥断裂等拆分断层,地震波向聂拉木地区传播过程中由于受到断裂面反射、散射等作用,使得地震波地震动能量由樟木口岸-樟木镇-聂拉木县城逐渐衰减。峰值加速度显示樟木地区峰值加速度达到0.60g,而聂拉木地区峰值加速度迅速减小为0.20 g,从而在空间上导致了聂拉木至康山桥、康山桥至樟木镇、樟木镇至樟木口岸三段公路沿线的地震次生灾害发育不同特点。地震动峰值加速度与调查区地震地质灾害在空间上发育分布逐渐减少的特征比较吻合。

图6 尼泊尔主边界发震断裂峰值加速度等值线图特征

图7 尼泊尔Ms8.1(Mw7.8)地震位置及发震构造剖面图[15]

(3) 受岩体结构组合特征影响。大量基岩斜坡破坏显示出沿片岩、片麻岩的片理面与结构面组成形成楔形体滑动、顺层滑动破坏特征(图9)。岩体结构面组合构成了崩滑体的边界,往往也是地震波传播过程中动应力产生突变效应的介质界面,地震波在岩体结构面形成反射、折射效应并在结构面上叠加形成强烈动拉应力波使得结构面进一步拉裂扩展,岩桥被拉裂贯通后结构面沿边界在持续震动作用下并叠加重力作用形成岩质滑坡、崩塌等地质灾害。

图8 尼泊尔Ms8.1(Mw7.8)震中及余震分布图[15]

图9 岩质斜坡楔形体滑动破坏

(4) 受松散堆积物质的成因影响。调查区堆积物成因较复杂,除樟木镇发育大型滑坡堆积物外,还出露有冰碛物、崩塌堆积、残坡积物、泥石流堆积等不同成因堆积体,由于其物质的固结程度一般、孔隙率大、内聚力差,且远离震中的低频率地震波较丰富使得松散堆积物质振动密实过程中形成一系列表层的裂缝、差异沉降,而临空条件较好的斜坡坡表地带在地震上波振动作用下形成滚石、剥皮、撒落等破坏特征(图10)。与此同时,地震波从基岩介质传入堆积层介质时,由于介质物性参数突变且基覆介质界面通常是空隙水富集界面,在强震作用下往往形成震动液化效应使得表层堆积物形成土质滑坡破坏。这一现象在樟木镇至康山桥隧道沿线基岩表层松散堆积物滑动破坏特征较为明显。

(5) 受局部地形放大效应影响。除了已有大量调查、数值模拟及物理模拟资料外,斜坡地震动响应监测数据表明[16-19],随着斜坡高程增加地震动峰值加速放大系数可达1.0~3.0倍,局部地形放大系数可达到6.0~7.0倍,强震条件下局部凸出地形如山脊、多面临空山体局部斜坡地形,由于其地形尺寸与地震波波长的耦合效应而产生共振作用,使得地形震动呈现出一定方向的放大效应,从而形成比较明显的沿山脊走向的震动拉裂破坏或建筑物破坏效应。调查研究区属于高山峡谷地貌,山高坡陡、峡谷深切,在波曲河河谷右岸的凸出山嘴、樟木镇祭祀台北东单薄山脊等地形凸出部位的震害较为严重(图11),与“5.12”汶川地震诱发局部凸出地形的震害加重现象及发育特征较为吻合,由此表明在高山峡谷地区地形加重斜坡震害影响具有一定的普遍规律,只是在局部较为凸出地形地貌部位的地形放大效应体现更为明显。

图10 土质斜坡表层剥皮及撒落滑动破坏特征

图11 地形放大效应诱发斜坡震害特征

(6) 受到斜坡高程放大效应影响。单面边坡高程放大效应射线理论解研究表明边坡的高程放大效应是由于边坡自由面的反射作用形成,岩体参数和边坡倾角是影响边坡高程放大效应的主要因素[20]。数值模拟分析表明[21],斜坡地震动放大效应随高程增加呈现节律性放大规律,地震动峰值加速度放大系数可达到1.0~2.0。频域参数研究结果显示斜坡地面运动峰值放大在一个归一化频率范围H/λ=0.2,这里H是相对河谷高差,λ为地震波运动的波长[22]。与此同时,地震波P波传播速度一般为5~6 km/s,S波传播速度3~4 km/s。参考汶川地震强震台站傅里叶频谱统计分析可知,断层上盘地震波主频率值趋于3~7Hz占60%左右[13],由于强震条件下S波更易诱发斜坡次生灾害,根据λ=V/f初步估算研究区波长趋于0.5~1.2 km的地震波较为丰富,归一化频率范围公式估算可知研究区地震动放大的斜坡高度范围趋于100~240 m。通过调查,研究区的波曲河峡谷段距离峡谷谷底100 m高差范围内鲜有明显的崩塌或滑坡等地质灾害,而距离峡谷或沟谷谷底100~300 m高差范围内斜坡崩塌、掉块、滑坡等地质灾害明显增多,震害发育体现出一定高程分布范围,由此表明高程放大效应对调查研究区斜坡地震灾害的影响不可或缺。

4 结论

本文通过尼泊尔“4.25”Ms8.1级强震诱发我国西藏聂拉木至樟木口岸沿线地质灾害特征调查,对地震诱发次生灾害的发育分布特征及地质灾害的影响因素分析主要获得了以下几点认识:

(1) 研究区尽管远离尼泊尔地震震中约125 km,但强震仍然导致调查区大量次生地质灾害,主要灾害类型为崩塌、滑坡、路基沉降,其中又以崩塌灾害最为发育,占到地质灾害的70%以上。研究表明断层上盘效应是调查区主要的动力效应,最大峰值加速度可达到0.6 g。

(2) 距离震中相近条件下,震害发育程度空间上呈现较大差异,分析表明调查研究区位于主中央断裂与藏南拆离系之间,地震波传播过程中受到丁仁布桥断裂、康山桥断裂等拆分断层隔震作用导致地震动峰值加速度衰减明显,从而使得研究区的空间上震害发育逐渐弱化特征。

(3) 通过对调查研究区地震地质灾害发育特征及影响因素分析表明,强震诱发研究区次生地质灾害具有多因素影响或控制效应,除了强震提供的足够震动效应外,斜坡的高程放大效应、地形放大效应、结构面效应等是导致岩质斜坡破坏的综合因素。

致 谢 文中所引用樟木镇福利院及邦村东滑坡拉裂缝发育分布特征等资料由西藏地质二队胡孝洪、朱德明二位提供,在此一并表示感谢。

[1] 尼泊尔8.1级强震,西藏多地震感强烈造成人员伤亡[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/mrdx/2015-04/26/c_134184784.htm,2015.

[2] 单新建,张国宏,汪驰升,等.基于InSAR和GPS观测数据的尼泊尔地震发震断层特征参数联合反演研究[J].地球物理学报,2015,58(11):4266-4276.

[3] 西藏自治区聂拉木县樟木口岸地质灾害防治工程可行性研究报告[R].西安中交公路岩土工程有限责任公司,2006.

[4] 西藏樟木口岸滑坡防治工程可行性研究报告[R].中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所,2013.

[5] 毛成文.西藏樟木镇福利院滑坡稳定性分析与评价[D].西安科技大学学位论文,2008,12-13.

[6] 罗永红,王运生.汶川地震诱发山地斜坡震动的地形放大效应[J].山地学报,2013,31(2):200-209.

[7] 王运生,罗永红,吉锋,等.汶川大地震山地灾害发育的控制因素分析[J].工程地质学报,2008,16(6):759-764.

[8] 刘汉香.基于振动台试验的岩质斜坡地震动力响应规律研究[D].成都理工大学博士学位论文,2014:80-120.

[9] 张建毅,薄景山,王振宇,等. 汶川地震局部地形对震动的影响[J].自然灾害学报,2012,21(3):164-170.

[10] 黄润秋,李为乐.“5.12”汶川大地震触发地质灾害的发育分布规律研究[J].岩石力学与工程学报,2008,27(12):2585-2592.

[11] 王伟.地震动的山体地形效应研究[D].中国地震局工程力学研究所博士学位论文,2011.

[12] 黄润秋,李为乐. 汶川大地震触发地质灾害的断层效应分析[J].工程地质学报,2009,17(1):19-29.

[13] 罗永红.地震作用下复杂斜坡响应规律研究[D].成都理工大学博士学位论文,2011.

[14] 王栋.近断层地震动的上下盘效应研究[D].中国地震局工程力学研究所博士学位论文,2010.

[15] 2015年4月25日尼泊尔Ms8.1级大地震构造分析[EB/OL]. http://www.cags.ac.cn/YWJX/2015/0504-1.html, 2015.

[16] 罗永红,王运生,王福海,等.青川县桅杆梁斜坡地震动响应监测研究[J].工程地质学报, 2010,18(1):27-35.

[17] 王福海.青川县汶川地震斜坡地震动响应调查与监测研究[D].成都理工大学硕士学位论文,2011.

[18] 罗永红,王运生,何源,等.“4.20”芦山地震冷竹关地震动响应监测数据分析 [J]. 成都理工大学学报(自然科学版),2013,40(3):232-241.

[19] 贺建先,王运生,罗永红,等.康定Ms6.3级地震斜坡地震动响应监测分析[J].工程地质学报,2015,23(3):383-394.

[20] 石崇,周家文,任强,等.单面边坡高程放大效应的射线理论解[J].河海大学学报(自然科学版),2008,36(2):238-241.

[21] 祁生文,伍法权.边坡动力响应规律研究[J].中国科学E辑技术科学,2003,33(增刊):28-40.

[22] Ashford,S.A., Sitar, N., Lysmer, J and Deng, N.: Topographic effects on the seismic response of steep slopes. Bulletin of the Seismological Society of America,1997,87(3):701-709.

[23] 刘必灯,王伟,李小军,等.汶川地震中鲜水河断裂带的隔震效应[J].震害防御技术,2014,9(4)855-862.

GEOHAZARDSDEVELOPMENTCHARACTERISTICSANDINFLUENCEFACTORSANALYSISINDUCEDBYNEPALEARTHQUAKE

LUO Yong-hong,LI Shi-qiao,WANG Zhi-long

(1.State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection(Chengdu University of Technology),Chengdu 610059,China;2.No.12th Gold Geological Party of Chinese People’s Armed Police Force,Chengdu 610036,China)

April 25, 2015 Ms 8.1 earthquake occurred in Nepal, The epicenter was about 120 km from Tibet Nyalam, but this earthquake triggered large number of geological hazards, which led to traffic blocking, casualties and losses of property. After the earthquake emergency investigation showed that the main geological hazards in Zhangmu area were the collapse, landslide and roadbed subsidence, and the earthquake led the party shattering deformation of Zhangmu Welfare landslide and the shatter slip of Bang village landslide. Statistics show that the vertical distribution of geological hazards from the riverbed elevation range of 100~300m, Spatially from Zhangmu town to Kang Shan bridge to Nielamu, the density of seismic geological hazards decreased gradually. Comprehensive factor analysis showed that the “hanging wall effect” of seismogenic fault was the macro background of the serious damage in Zhangmu area, and the other fault made seismic ground motion attenuation so quickly. In addition, the topographic, elevation and rock structure were the main factors leading to rock slope dynamic failure. And the accumulation layer deformation and failure was controlled by degree of material density and the characteristics of groundwater enrichment.

Nepal Ms8.1 Earthquake; Seismic geology hazards; Hanging wall effect; Amplification effect; Isolation effect; Degree of density

1006-4362(2017)03-0033-08

2017-04-28改回日期2017-06-30

国家创新研究群体科学基金(41521002),地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室自由探索课题(40100-00002284)及自主课题SKLGP2015Z001

P694;P315.2

A

罗永红(1981- )男,2011年于成都理工大学地质工程专业获博士学位,现任副教授,主要从事斜坡地震防震减灾与工程地质相关的教学与研究工作。E-mail:lyh445890689@qq.com