皖南丘陵地区道路工程地质灾害危险性探讨

张文

(安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院,蚌埠,233000)

皖南丘陵地区道路工程地质灾害危险性探讨

张文

(安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院,蚌埠,233000)

皖南山区地质环境条件复杂,具备发生多种地质灾害的背景条件。道路工程施工路线长、跨越范围广,其施工难度大,危险系数高。因此做好道路工程地质灾害危险性评估工作,为工程建设地质灾害的防治提供科学依据,具有重要价值。本文以G318池州至殷汇段公路改造工程为探讨实例。

皖南山区;道路工程;地质灾害

1 工程概况

G318池州至殷汇段公路改造工程位于池州市西南,全长28.798 km,设起讫桩号为K0+000~K28+798。全线共设桥梁5座,其中2座特大桥:白洋河特大桥、秋浦河特大桥;1座大桥:天堂湖大桥;2座中桥:清溪河中桥、廖家畈中桥。全线共设计涵洞91道。道路平面交叉6处。全线两次下穿铜九铁路,一次下穿宁安城际铁路和一次下穿沪渝高速公路。

2 地质环境条件

2.1 水文

评估区内地表水系较为发育,河渠纵横交错,水网密布,均属长江水系。沿线较大的河流有秋浦河、白洋河等,湖泊有天堂湖、乌头湖、古潭湖等小型湖泊。另外,区内天然干渠及其配套的人工沟渠纵横交错,与自然河流一起构成了区内发达的地表水系。

2.2 地形地貌

评估区地处长江中下游南岸沿江丘陵平原区,地形起伏较大,地势呈南高北低之势,地面高程5~164 m。

评估区内地貌类型有河漫滩、一级阶地、低丘和中丘。

河漫滩(Ⅰ1):地面高程一般<25 m,地表岩性为第四系全新芜湖组粉质粘土、淤泥质粉质粘土、中粗砂等。

一级阶地(Ⅰ2):由第四系上更新统下蜀组粘土组成,标高15~50 m。

低丘(Ⅱ1):山体标高40~164 m,坡度6°~15°,为基岩出露区。

中丘(Ⅱ2):地形标高100~170.4 m,坡度9°~14°。

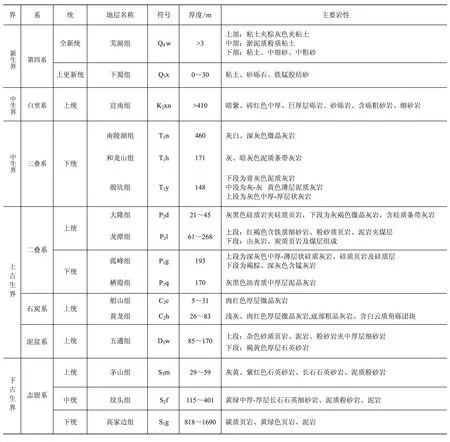

2.3 地层岩性与工程地质

评估区内第四系松散层主要为第四系全新统芜湖组(Q4w)和上更新统下蜀组(Q3x),厚度小于20 m;基岩出露范围较广,从白垩系到志留系均有不同程度的出露(评估区地层见表1)。区内土体可分为5个工程地质层,其主要特征分述如下:

①粉质粘土(Q4w):灰黄、褐黄色,软塑-可塑状,无摇震反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等,厚度0.5~3.5 m,承载力特征值100~120 kPa。该层分布于河漫滩地区。

①-1砾砂(Q4w):灰、青灰色,中密,该层以砾砂为主,浅部夹有少量粘性土,呈亚圆形、棱角状颗粒,主要矿物成分为石英、长石等,颗粒级配一般,该层分布于中部山谷里,厚度2.1~7.9 m。

②淤泥质粉质粘土(Q4w):灰、灰黑色,流塑状,低干强度,有光泽反应,无摇震反应,韧性适中,含少量有机质,厚度1.1~2.7 m,承载力特征值60~80 kPa。主要分布于白洋河、秋浦河附近河漫滩地区。

③中粗砂(Q4w):青灰、灰褐色,中密,饱和。主要成分为中粗砂,夹呈不均匀分布的圆砾、卵石(含量约25%),粒径范围0.5~100 mm,颗粒多呈次棱角状,级配一般,主要组成矿物成分为石英、长石等。

④粘土(Q3x):灰黄、褐黄色,硬塑,干强度高,中等韧性,无摇振反应,切面光滑。该层含黑褐色铁锰质结核体。层厚0.7~10.8 m,承载力特征值200~280 kPa。该层仅在桂家畈、双桥和姚冲附近一级阶地分布。

2.4 水文地质条件

根据评估区地下水含水介质特征,可将评估区地下水类型划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类(“红层”)孔隙裂隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水、基岩裂隙水4大类。

(1) 松散岩类孔隙水

主要分布于第四系全新统、上更新统粉质粘土、粘土层中。水位埋藏深度一般为1.00~2.95 m,为潜水。评估区内单井涌水量10~1 00 m3/d,水量较为贫乏。水化学类型为HCO3—Ca型,溶解性总固体一般小于0.5 g/l。

(2) 碎屑岩类(“红层”)孔隙裂隙水

主要分布于评估区西北部,主要赋存于白垩系上统宣南组(K2xn)松散状粉砂岩中,为红层承压水,水量中等,单井涌水量100~1 000 m3/d.,溶解性总固体0.42~0.48 g/l,为HCO3- Na· Ca 型水。

(3) 碳酸盐岩类裂隙溶洞水

裸露型主要分布于评估区南部及中部的基岩出露区,由三叠系(T)、二叠系(P)、石炭系(C)灰岩组成,最大岩溶发育率为37.3%,地下水水位1.00~2.95 m,水量中等,泉涌量1~10 l/s。地下水径流模数1~3 l/s·km2,地下水溶解性总固体0.1~0.48 g/l,水化学类型以HCO3-Ca型为主。

覆盖型主要分布于三叠系(T)、二叠系(P)、石炭系(C)地层中,岩性主要为白云岩、石灰岩、微晶灰岩、生物碎屑灰岩等,上覆松散层厚小于20 m,最大岩溶发育率为37.3%,地下水水位1.00~2.95 m,水量中等,泉涌量1~10 l/s。地下水径流模数1~3 l/s·km2,地下水溶解性总固体0.5 g/l左右,水化学类型以HCO3-Ca、HCO3-Ca·Mg型为主。

(4) 基岩裂隙水

主要分布于评估区中部和东部,由泥盆系(D)、志留系(S)的粉砂岩、砂岩、页岩组成,主要赋存于风化裂隙中,水量中等,据1/20万安庆幅《区域水文地质普查报告》,泉涌量0.1~1.0 l/s。地下水径流模数1~3 l/s·km2,地下水溶解性总固体0.06~0.8 g/l,水化学类型以HCO3-Ca或HCO3-Ca·Mg型为主。

3 地质灾害危险性现状评估

通过野外调查,评估区内现状地质灾害类型为滑坡、采空塌陷、软土变形和膨胀土变形等。

3.1 滑坡地质灾害危险性现状评估

野外调查中共发现3处滑坡,位于涓桥镇和七一村,分别命名为1号、2号和3号滑坡(XHP01、XHP02、XHP03)。

1号滑坡点(XHP01)位于涓桥镇紫岩村云丰组郑家山,里程桩号K=14+200东约60 m。该滑坡坡度约为34°,坡体较陡,上覆全风化层厚度较大,且已经出现破坏变形迹象(局部滑塌),现状条件下处于不稳定状态,现场调查发现,该处发生了3次滑坡,滑坡方量227.3~2 156.8 m3,小于10×104m3,属于小型滑坡。

表1评估区地层简表

XHP02、XHP03滑坡类比XHP01,均属小型滑坡,对拟建道路存在一定影响,影响里程桩号为K14+50~K14+320、K21+540~K21+980。

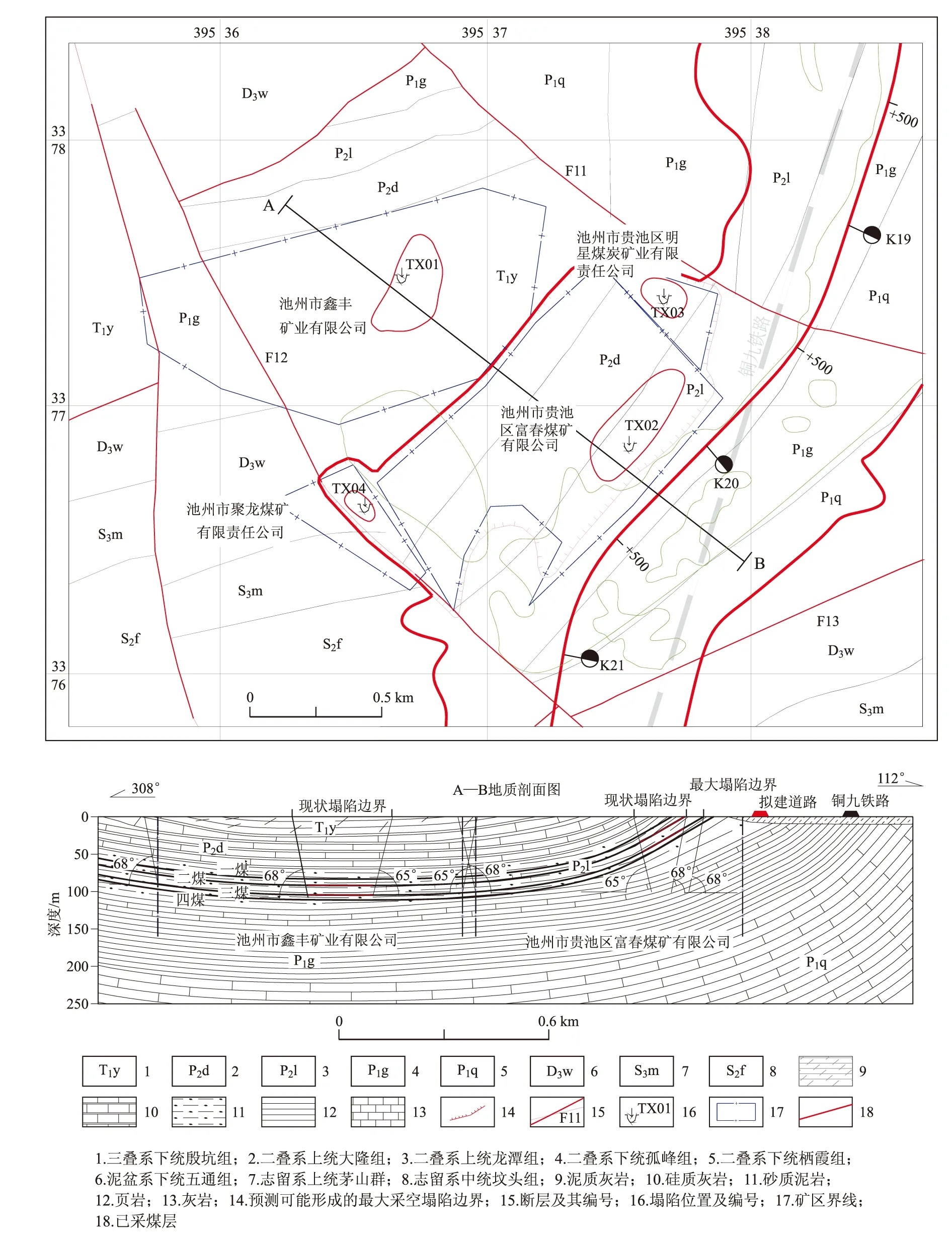

3.2 采空塌陷地质灾害危险性现状评估

评估区及周边范围内曾进行过多次采煤活动,分布于涓桥镇七一村(里程桩号K19+500~K21+000西侧)附近,这些煤矿在开采结束后都有不同程度的塌陷。该处可开采煤层主要分布于二叠系上统龙潭组(P2l)地层中,共有4层煤,其中可采煤层为2层,局部地区仅为1层,煤层埋深较浅,且煤层厚度极不均匀,厚度一般在1.27~1.92 m,呈“鸡窝状”或透镜状。目前4个矿山均已闭坑。

根据收集资料和野外调查分析,现状采空塌陷地质灾害发育,最大塌陷深度0.51~0.72 m,最大塌陷面积0.008~0.071 km2,塌陷边界距离拟建道路约162~853 m,影响里程桩号为K19+500~K21+000。

3.3 软土变形地质灾害危险性现状评估

评估区内河漫滩地区地表出露岩性为第四系全新统芜湖组(Q4w)粉质粘土,其下分布有②层淤泥质粉质粘土,土样测试结果表明为软土层。野外调查中发现多处房屋呈近垂直开裂,开裂房屋主要为砖瓦结构,砖瓦房一般建于2000年以前,墙体结构为砌砖,材料为粘土砖,内墙为砂浆砌注,墙体宽度一般为0.24 m,基础埋深0.5~1.2 m,基础类型为砖基,地基未处理。

评估区内现状发育有软土变形地质灾害,影响里程桩号为K2+854~K3+002、K3+217~K3+605、K3+852~K4+509、K5+367~K7+247、K7+598~K7+662、K8+237~K8+829及K23+952~终点。

3.4 膨胀土变形地质灾害危险性现状评估

评估区局部地区位于一级阶地,地表出露岩性为第四系上更新统下蜀组(Q3x)粘土,具弱膨胀潜势,区内现状具有遭受膨胀土变形地质灾害的地质背景条件。现场调查位于一级阶地的涓桥镇吴村和三友村,发现有多处房屋开裂,开裂房屋均为砖瓦结构,基础埋深0.5~1.2 m,地基未处理。

评估区内现状膨胀土变形地质灾害发育,影响范围为里程桩号K11+416~K11+582、K11+870~K11+912及K16+116~K16+483。

4 地质灾害危险性预测评估

预测评估根据评估项目类型、特点及其与地质环境的关系,工程建设过程中和建成后,地质环境会相应发生改变,这些改变将会改变或者引发地质灾害。本工程地质灾害危险性预测采用地质条件分析法和工程类比法,预测评估从工程建设可能遭受的地质灾害和工程建设可能引发的地质灾害两方面进行。

4.1 工程建设可能引发的地质灾害

4.1.1 道路工程建设可能引发地质灾害危险性的预测

评估区内存在19处切坡段可能引发滑坡、崩塌地质灾害,下面以里程桩号K7+350~K7+594为例进行详细分析。由于区内道路工程大部分从山体中间通过,其切坡后道路两侧均形成高陡边坡,本次将上行线一侧的边坡定名为上行面,下行线一侧的边坡定为下行面。

(1) 道路沿线切坡段工程建设可能引发滑坡地质灾害危险性的预测

①滑坡形成条件分析

评估区地处低丘地段,地形起伏,山体坡度为13°~35°。里程桩号K7+350~K7+594段为志留系上统茅山组(S3m)地层,岩性主要为紫红色薄层状砂岩,局部夹有白云岩、泥岩等,岩层产状为272°∠25°,表层风化严重,其中全风化厚度约0.5 m,中风化厚度0.2~0.3 m。岩层柱状节理发育,主要为两组节理,呈“X”型,产状分别为250°∠75°、75°∠62°,平均线密度为15~20条/m,节理宽0.1~0.5 cm,节理内部主要由泥质砂岩充填,易形成天然的软弱结构面。当有持续强降雨时,大量降水会沿着层面及裂隙面渗入,降低软弱面的抗剪强度,形成滑带,促使潜在滑坡滑动。

②滑坡稳定性分析

根据岩层产状及切坡边坡产状做定性分析:下行面岩层倾向与坡面倾向之间的夹角γ1为114°,γ1>90°,为逆向坡,边坡稳定;上行面岩层倾向与坡面倾向之间的夹角γ2为66°,为顺向坡,且γ2>40°,边坡较稳定,可能引发滑坡地质灾害。

③滑坡危险性预测评估

由图1可知,上行面斜坡潜在滑动面、山坡后缘拉张裂隙和山坡切坡坡面组成了潜在滑坡体(切坡以直角记),滑坡体在倾向方向上长约28.2 m,走向方向上长约244 m,坡体厚度0.2~20.6 m,经估算滑坡体积约4.81×104m3,预测道路工程建设可能引发滑坡地质灾害。

(2) 道路沿线切坡段工程建设可能引发崩塌地质灾害危险性的预测

图1 K7+350~K7+594滑坡段横断面示意图

①崩塌形成条件

由于人工修路开挖山体,G318国道与山体之间形成高约13 m、倾角39°~45°的高陡边坡,边坡与G318国道之间形成临空面,在岩体垂直节理、裂隙的作用下,易于向临空面垮落。坚硬岩层由于下部软弱岩层垮落失去支撑易于形成崩塌,特别是在初冬和早春时节,温差较大,冻-融交替过程强烈,在冻融作用和降雨影响的情况下,更易发生崩塌地质灾害。

②崩塌稳定性分析

根据岩层节理面产状及切坡边坡产状采用赤平投影法(图2、3)做定性分析: 下行面两组节理面投影弧交线与坡面投影弧同在一侧一致,但位于坡面弧的外侧,边坡不稳定;上行面两组节理面投影弧交线与坡面投影弧相对,边坡稳定。

图2 K7+350~K7+594下行面切坡段赤平投影图

图3 K7+350~K7+594上行面切坡段赤平投影图

③崩塌危险性预测评估

由图4可知,潜在崩塌面、山坡后缘拉张裂隙和山坡切坡坡面组成了潜在的崩塌体(切坡以直角记),崩塌体在倾向方向上长约22.7 m,走向方向上长约244 m,坡体厚度0.7~14.2 m,估算其最大崩塌体积约0.32×104m3,预测可能引发崩塌地质灾害。

4.1.2 桥梁和涵洞工程建设可能引发地质灾害危险性的预测

道路沿线共设置2座特大桥、1座大桥、2座中桥,桥梁上部构造多采用预应力连续箱梁、T梁等,下部桥墩设计采用桩基础,承台也设计采用桩基础,埋深2.0~2.5 m。因此,桥梁工程建设引发地质灾害的可能性小。

图4 K7+350~K7+594崩塌段横断面示意图

道路沿线共有91道涵洞,基础埋深2~3 m,采用圆管涵、盖板涵、箱涵等形式直接埋置在道路沿线所经小型河流、沟渠中。因此,涵洞工程建设引发地质灾害的可能性小。

4.2 建设工程可能遭受的地质灾害

4.2.1 道路工程可能遭受岩溶塌陷地质灾害危险性的预测

(1) 岩溶塌陷形成条件

岩溶塌陷形成的条件包括:发育有浅层开口岩溶洞、隙的可溶岩,一定厚度的松散层覆盖,易于改变的地下水动力条件。

①评估区岩溶发育情况

根据区域岩溶发育规律,结合野外调查地表岩溶发育情况,对区内分布的各个地层岩溶发育率做类比分析:二叠系下统栖霞组、三叠系下统殷坑组、和龙山组和南陵湖组岩溶最为发育,岩溶发育率为7.3%~37.3%;其次为二叠系下统孤峰组和上统大隆组,岩溶发育率为2.8%~3.3%;二叠系上统龙潭组弱发育,岩溶发育率一般小于1.0%。

②第四系覆盖层岩性特征与厚度

根据收集钻孔资料、野外调查情况及区域资料,灰岩区上覆地层为第四系全新统(Q4w)粉质粘土、上更新统(Q3x)粘土。根据简易耐崩解试验结果,上更新统(Q3x)耐崩解能力好,全新统芜湖组(Q4w)耐崩解能力较差。评估区内里程桩号K23+952~终点之间松散层厚度为11.5~19.0 m,大于10 m,其余路段均小于10 m,厚度为1.2~7.6 m,属薄层。

③地下水动力条件

评估区及邻近区域地下水取水量较小,区域内亦未见大规模开采地下水的工程活动,地下水动力条件基本处于自然状态,水位变化相对较稳定,地下水水位在松散层内波动。

(2) 岩溶塌陷危险性预测评估

根据区域地质资料和现场调查,类比评估区周边矿区和相关岩溶研究报告,确定区内二叠系上统龙潭组岩溶弱发育,岩溶发育率一般小于1.0%,其他地层灰岩岩溶发育率为2.8%~37.3%。评估区内里程桩号K15+221~K16+715、K18+003~K21+164、K23+952~K27+732、K28+256~K28+343、K28+343~终点地表出露为第四系松散层,厚度11.5~19.0 m,大于10.0 m。预测各路段内道路工程可能遭受岩溶塌陷地质灾害。

4.2.2 道路工程可能遭受采空塌陷地质灾害危险性的预测

评估区内分布有二叠系(P2l)含煤地层,现状调查存在采空塌陷,因此,预测评估区可能会遭受采空塌陷地质灾害。

(1) 采空塌陷范围的预测

本次评估选用各地层移动角来预测采空塌陷范围,移动角的选取采用国家煤炭工业局2000年6月发布的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中附表3。区内矿层顶底板岩性以泥岩、粉砂岩为主,局部为砂岩、砂质泥岩,查《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中覆岩性质区分的地表移动一般参数综合表,评估区范围内顶底板可划为软弱-较坚硬岩石。本次以软弱岩选取移动角进行计算,确定基岩移动角上山方向为68°,下山方向为65°,走向上70°;根据松散层厚度及其含水量,并对照“三下采煤规程”中松散层移动角对照表,确定松散层移动角为45°。根据确定的参数绘制下沉盆地预测剖面图(图5),预测评估区内3个煤矿采空塌陷面积为0.972 km2。

(2) 采空塌陷规模的预测

地下开采引起的地表破坏范围和破坏程度可用地表沉陷产生的移动和变形值的大小来圈定和评价。评估区内地表移动变形值的计算,可按其开采条件选用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中推荐的概率积分法。概率积分法是以正态分布函数为影响函数,用积分式表示地表下沉盆地的方法,适用于常规的地表移动与变形计算。本次预测参数的选择,主要参照国家煤炭工业局制定的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》,并结合现状和邻近区的塌陷情况进行选取,具体的参数选取见表2。将各个参数带入计算公式后,得出结论:预测评估区范围内其可能遭受的最大采空塌陷深度为0.915 m,位于评估区中部,其最大地表倾斜值9.950 mm/m,最大地表曲率值0.164×10-3/m,最大水平移动值0.293 mm,最大水平变形值4.839 mm/m。

表2 地表形态变化预测参数

(3) 采空塌陷危险性预测评估

根据采空塌陷规模的预测,在煤层顶底板为软弱岩、全区2、3煤层均开采的极致条件下,评估区内建设工程可能遭受采空塌陷地质灾害,可能遭受的最大采空塌陷深度为0.915 m,现状已塌陷0.51~0.72 m,剩余塌陷量为0.195~0.405 m。同时,塌陷区的最大塌陷范围边界距离拟建道路约55 m,尚未影响到拟建道路,因此,预测道路遭受采空塌陷地质灾害的可能性较小。

图5 评估区煤矿下沉盆地预测平、剖面图

4.2.3 道路工程可能遭受泥石流地质灾害危险性的预测

野外调查发现,里程桩号K12+000~K13+000附近地形陡峻,分布有两条沟谷,分别命名为1号和2号沟谷(N01、N02),下面以1号沟谷(N01)作详细分析,平、剖面图见图6、7。

(1) 泥石流形成条件分析

该沟谷上游高程约76 m,其三面环山,仅在西北方向有一出口,可成为泥石流的形成区,其汇水面积约0.28 km2,出口处的沟谷上、下高差29.8 m,宽41 m,纵坡坡度30°~35°, 沟槽较顺直,沟谷两侧山坡高度约8.5 m,边坡60°~70°。当降水集中时,上游废石堆场的石块和土块随水流冲击而下,极易发生泥石流地质灾害。

图6 沟谷平面图

图7 一号沟谷(N01)剖面图

(2) 建设工程遭受泥石流地质灾害危险性预测评估

根据工程设计,道路工程位于泥石流的流通区下段,现场调查时期,1号沟谷形成区内堆积的废石面积为9 872 m2,废石堆积厚度约0.5~6.0 m,并持续增加,预测最大形成区面积为18 634 m2,最大堆积厚度为6~10 m,预测一次性最大泥石流量约9.594×104m3(最大汇水量+废石量),属中型规模,预测道路工程会遭受泥石流地质灾害。

4.2.4 道路工程可能遭受滑坡、崩塌地质灾害危险性的预测

建设工程可能遭受的滑坡、崩塌一方面是现有的滑坡对建设工程的危害,另一方面是道路工程两侧的人工切坡在运营过程中可能会产生滑坡、崩塌地质灾害对道路工程的影响。

(1) 建设工程可能遭受现有滑坡、崩塌地质危害危险性的预测

评估区内共分布滑坡灾害3处。现场调查发现,3处滑坡均属小型滑坡,评估区内建设工程可能遭受现有滑坡、崩塌地质危害。

(2) 建设工程可能遭受道路两侧高陡边坡引起的滑坡、崩塌地质灾害危险性预测评估

评估区沿途多丘陵,道路工程建设过程中需开挖山体,道路工程中心线最大切坡深度28.80 m,这些切坡的产生,降低了坡脚的应力,随着表层岩体的风化,当持续降雨过后,大量降水沿着层面及裂隙面渗入岩体,使得接触面的抗剪强度降低,坡体易顺着岩石层面、裂隙面滑动或崩塌,引发了滑坡、崩塌地质灾害(见“道路工程建设可能引发地质灾害危险性的预测”章节),影响道路的正常使用。预测里程桩号K4+538~K5+241、K12+754~K13+095、K13+325~K13+963段道路工程一次性最大滑坡量为12.41~25.11×104m3,为中型滑坡;预测其余切坡段道路工程一次性最大滑坡量为0.04×104~8.30×104m3,为小型滑坡;预测一次性最大崩塌量为0.01×104~0.99×104m3,属小型崩塌。

4.2.5 道路工程可能遭受软土变形地质灾害危险性的预测

评估区内软土为②层淤泥质粉质粘土,主要分布于河漫滩地段,层厚2.1~8.5 m。根据土工测试结果,软土的岩性为灰、灰黑色淤泥质粉质粘土,孔隙比e=1.112~1.192(1.0≤e<1.5);层厚1.1~2.7 m,小于3 m ;液性指数I1=1.01~1.16,大于1.0。位于软土区的道路工程均为填方路基,软土变形会导致填土层变形,从而造成路面出现变形、开裂,甚至地基不均匀沉降,从而影响道路的正常使用。

因此,评估区内道路工程可能遭受软土变形地质灾害,影响范围为里程桩号K2+854~K3+002、K3+217~K3+605、K3+852~K4+509、K5+367~K7+247、K7+598~K7+662、K8+237~K8+829及K23+952~终点。

4.2.6 道路工程可能遭受膨胀土变形地质灾害危险性的预测

评估区内膨胀土主要位于一级阶地上更新统下蜀组(Q3x)地层中,于④层粘土地层中分布。根据土工试验结果:土体的自由膨胀率(δef)为41.7%~52.5%,具弱膨胀趋势。当含水量受大气影响发生变化时,土的力学性质也随之发生变化,即遇水软化膨胀,失水时土体收缩,甚至出现干裂;道路建设工程填方工程较多,膨胀土变形会导致填土层变形,从而造成路面出现变形、开裂,从而影响道路的正常使用。

因此,评估区内道路工程可能遭受膨胀土变形地质灾害,影响范围为K11+416~K11+582、K11+870~K11+912及K16+116~K16+483。

4.2.7 桥梁和涵洞建设工程可能遭受地质灾害危险性的预测

道路建设工程沿线共架设5座桥梁,采用桩基施工,基础埋入基岩,其中有4座桥梁下部地层为第四系全新统地层,分布有一层淤泥质粉质粘土,该层土体孔隙比e=1.112~1.192,液性指数I1=1.01~1.16,液性指数大于1.0,且天然含水量大于液限,为软弱土层,易出现软土变形现象。因此,天堂湖大桥、清溪河中桥、白洋河特大桥及秋浦河特大桥可能遭受软土变形地质灾害。

秋浦河特大桥下伏基岩为三叠系下统南陵湖组(T1n)和和龙山组(T1h)地层,南陵湖组(T1n)灰岩岩溶发育率为28.9%,和龙山组(T1h)灰岩岩溶发育率大于10%,其上覆松散层厚约18.5 m,预测秋浦河特大桥可能遭受岩溶塌陷地质灾害。

本次道路工程共设置涵洞91个,由于涵洞直接埋置在道路沿线所经小型河流、沟渠中,基础埋深2~3 m,类比道路工程可能遭受的地质灾害,预测涵洞可能遭受岩溶塌陷、软土变形、膨胀土变形地质灾害,因其数量较多,在此不一一说明。

5 结语

皖南丘陵地区,往往工程地质环境条件复杂。现状发生有多种类型的地质灾害,如滑坡、采空塌陷、软土变形和膨胀土变形等;同时也具备各种地质灾害发生的地质背景条件,如崩塌、泥石流、岩溶塌陷等。因此,工程施工难度大,尤其是道路工程,其施工路线长、跨越范围广,工程建设可能遭受现有地质灾害的同时,也有引发其他地质灾害的可能性,将会对建设工程的施工及其运营期的结构稳定性造成巨大影响。因此通过地质灾害危险性评估,并提出相应的地质灾害防治措施与建议,对于建设工程的地质灾害防治及工程设计、施工有很大的实际意义。

[1] 黄润秋,许强,陶连金,等.工程地质分析原理[M].中国地质出版社,2008;259-260.

[2] 安徽省地矿局三二四地质队.1∶5万殷汇幅区域地质调查报告、1∶5万贵池幅区域地质调查报告[R]. 1978-1991.

[3] 安徽省地质矿产局第二水文地质工程地质队.1∶20万铜陵幅区域水文地质普查报告[R].1986.

[4] 安徽省地质矿产局第二水文地质工程地质队.1∶20万安庆幅区域水文地质普查报告[R].1990.

[5] 安徽省地质矿产局324地质队.安徽贵池城郊水文地质工程地质测绘(1/2.5万)报告[R].1987.6.

[6] 常士彪,张苏民.工程地质手册[M].中国建筑工业出版社,2007.

[7] 国家煤炭工业局.建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程[S]. 2000.

THEDISCUSSIONABOUTGEOLOGYDISASTEROFTUNNELPASSTHOUGHRIVERINLANDSUBSIDENCEAREA

ZHANG Wen

(No.1 Hydrology & Engineering Geology Prospecting Institute of Anhui Geology and Mineral Resources Ministry,Bengbu 233000,China)

Southern moutain of ANHUI province has complex geological environment. It is provided with background condition of various of geological disaster.It has a long line and extensive range for road construction with high difficulty and danger. Therefore, the discussion of geology disaster, will provide a scientific basis for prevention of geological disaster which is of important value. This article is discussed based on the living example of G318 road transformation from CHIZHOU to YINHUI.

southern moutain of ANHUI province; road construction; geology disaster

1006-4362(2017)03-0052-10

2017-03-21改回日期2017-06-17

X141;U418.8

A

张文(1991- ),男,汉族,江西抚州人,水文与水资源工程专业,助理工程师,现从事水文地质、工程地质、环境地质等方面的工作。E-mail:930358741@qq.com