近现代书风的传承与新变南京博物院藏1899~1979年间书法作品考察

□ 陈名生

Chen mingsheng

近现代书风的传承与新变南京博物院藏1899~1979年间书法作品考察

□ 陈名生

Chen mingsheng

通史意义的近代是指1840年鸦片战争以来,到1949年中华人民共和国成立以前,中国由封建社会沦落为半殖民半封建社会的历史时期。1949年以后,中国跨入现代史。这样的共识形成于20世纪史学界关于中国近代史基本线索和分期问题的两次大论辩之后,是贴近历史实际的。但是,我们也应当承认,这样的时限和分期更多是出于政治、社会发展史的考量,并不适用于所有专史。“由于各种专史有它自身的特点,我们既不应以专史去范围通史,也不应以通史来要求专史。这是一般和特殊必要的差异。”①因此,从书法“专史”的实际出发,我们不能盲目地以鸦片战争为书法近代史的上限。这是因为,在1840年鸦片战争爆发之后,晚清书法并没有发生什么本质改变,也没有出现什么新元素,而是继续处在碑学书法的高潮期向前发展。因此,我们不能将如此完整的碑学书法史拦腰斩断。那么,真正属于书法史的“近代”又当始于何时呢?对20世纪书法史有着深入研究的周俊杰如此回答:“近代书法史当从1899年发现甲骨文开始。甲骨文被发现,并从殷墟大量出土,是中国书法史上一大转折期,它至少使中国书法史以致中国文化向前推进了一千年。无论从文字学角度或是从书法艺术角度看,它都开辟出了新的、更为广阔和深入的研究视角,并使人们对书法的观念发生了变革。以此作为近代书法史的开端符合书法艺术的发展规律。”②应该说,他的说法最为贴近我国书法近代史的实际,应当予以肯定。

1899年到1903年间,考古学界成果频出:甲骨文、西北汉简和敦煌写经卷相继被发现。但是,书法却面临着前所未有的挑战:首先,1905年科举制度被废除。从此,书法与功名解绑,大大降低了存在感。这就意味着年轻学子不再以书法训练为必修课,“以书取仕”的现象也不复存在了。其次,钢笔、铅笔取代了毛笔,成为最便捷的书写工具,让书法千百年来的实用根基被连根拔起。再次,汉字改革和汉语拼音化运动,让书法赖以生存的文字载体也遭到强烈破坏而濒临灭绝;最后,白话文运动将以文言、韵律为根基的古典文化结构扫荡殆尽,而这本是中国书法最赖以生存的文化土壤。好在近代书法家们迎难而上,或传承,或新变,以自己的实际行动为中国书法艺术保留了火种。

一、碑学书风传承的三大脉络

如众周知,碑学盛于清,由“郑燮、金农发其机,阮元导其流,邓石如扬其波,包世臣、康有为助其澜,始成巨流尔”。③既成巨流,影响势必深远。的确,碑学在晚清光绪年间达到鼎盛之后,经宣统、民国初年的发展,一直影响到整个近现代。换句话说,碑学仍是近现代书法发展的一个主题词。纵观1899~1979年间的书法史可知,进入近现代以后,碑学书风的传承主要依靠沈曾植、吴昌硕、康有为、曾熙、李瑞清等跨时代书家的“师徒授受”和风格影响。大体而言,可以分为以下三大脉络:其一,吴昌硕、王一亭、王个簃一脉;其二,康有为、徐悲鸿、萧娴一脉;其三,曾熙、李瑞清、胡小石、游寿一脉。这三大脉络,基本上囊括了书法近现代史上最有影响力的碑学书家。而对于碑帖交融的书家,我们将另辟一节讨论,在此不做展开。

1.吴昌硕、王一亭、王个簃一脉

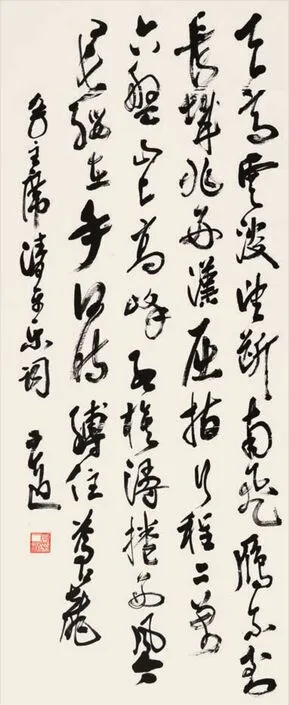

吴昌硕(1844~1927年)是清代碑学书法的一座高峰,也是近代书法史的一个开端式人物。无论是在清代书法史上,还是在整个中国书法史上,他都是当之无愧的大家。与当时“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体”④的俗尚不同,吴昌硕有自己的审美趣味,他不以上承北碑大统为心志,反而选择篆隶素材并以石鼓文为风格基点,可谓特立独行。但事实上,他在取法篆隶的同时并没有忽视北碑,而只是“把篆隶北碑的形式咀嚼消化,从中抽取出真正的精髓内容,并以这嚼烂了的精髓为起点,去构筑自己的形式风格大厦”。⑤他的书法风格高古、丑怪,是对清代碑学传统的内在提取,也是对碑学表面形式的脱胎换骨。

当时,在吴昌硕的身边凝聚着一批优秀的书法(篆刻、绘画)家,他们或为吴昌硕的亲朋故旧,或为吴昌硕的下辈门生,他们在吴昌硕这面旗帜下,形成了一个艺术集群,这个集群被后人称为“吴派”或者“吴昌硕系统”。这个系统以篆隶、行草为主攻对象,其核心和中坚力量无疑是吴昌硕的下辈门生。直到今天,吴昌硕的再传、四传弟子都大有人在,可谓真正地“可持续发展”。

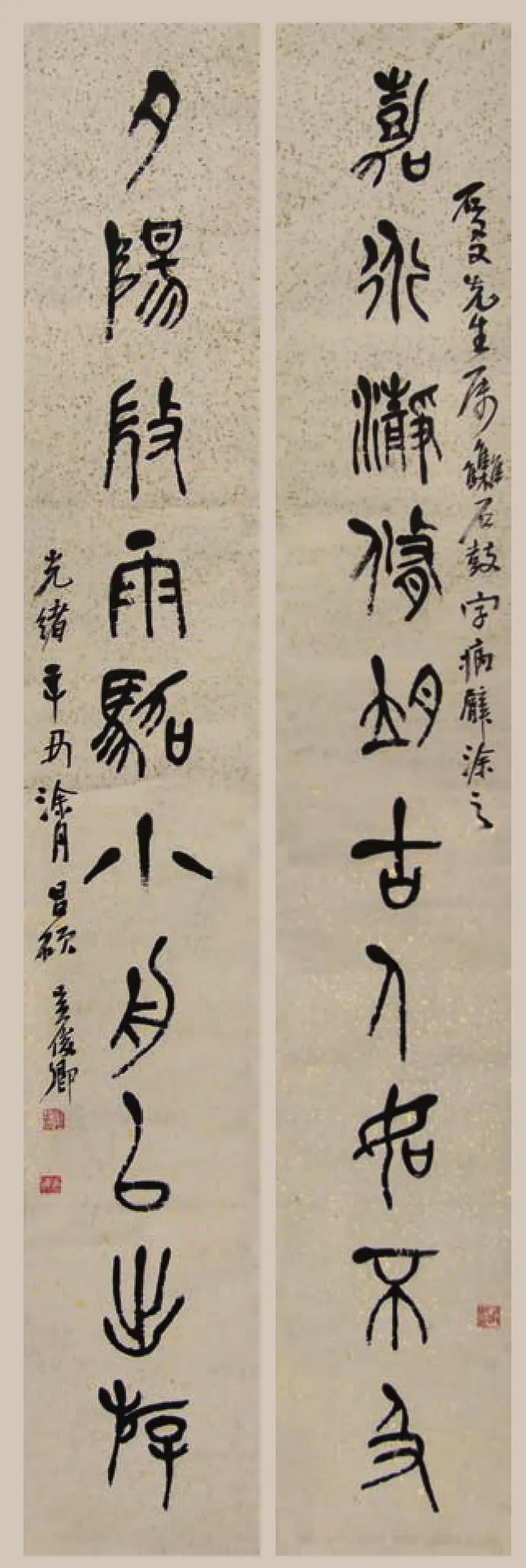

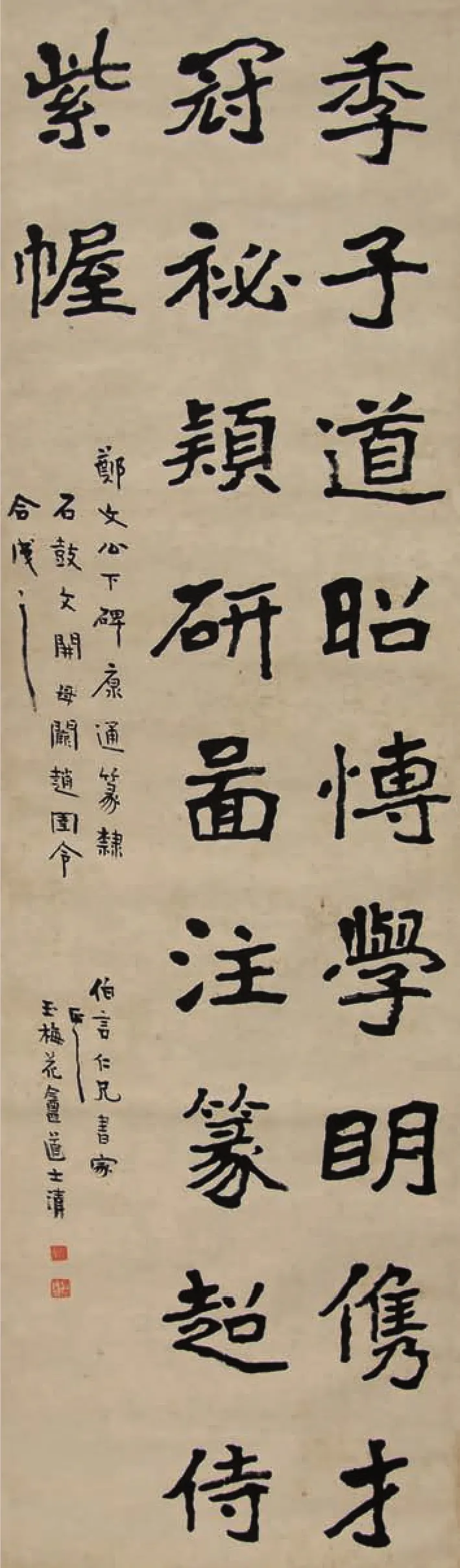

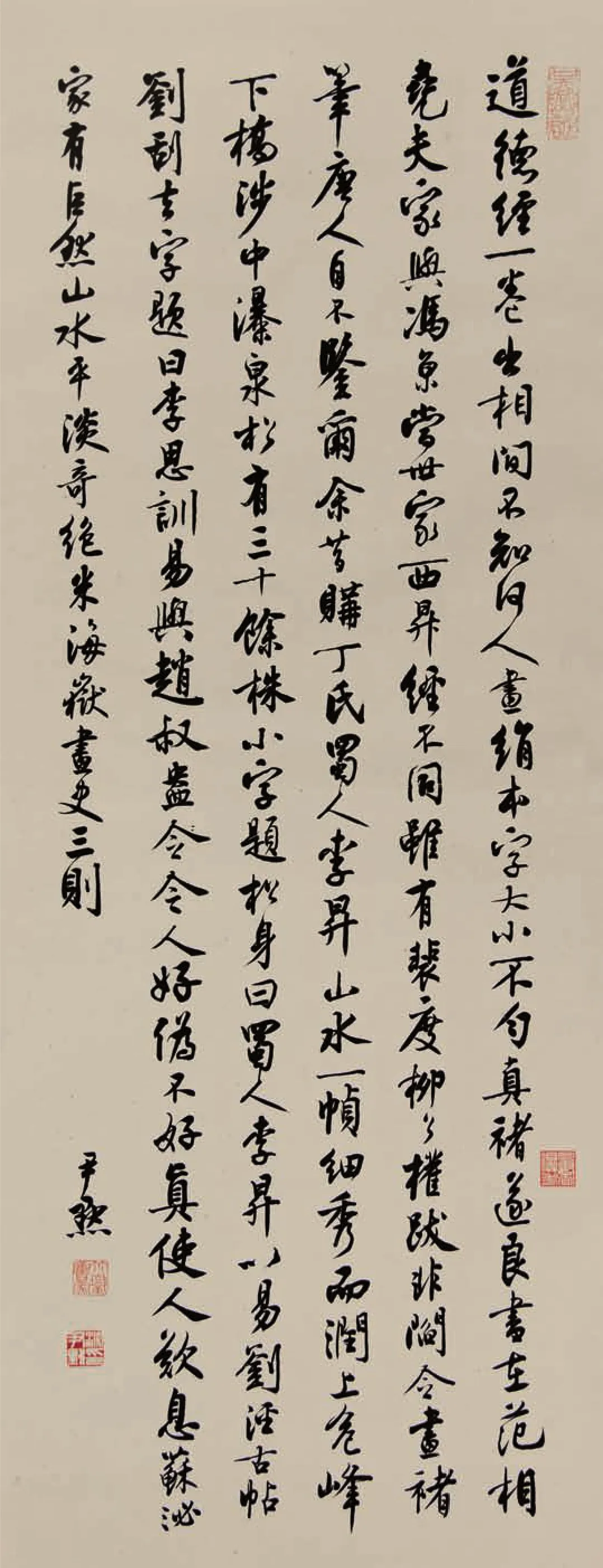

吴昌硕 篆书十言联纸本 159.9×24厘米 1901年

陈师曾 行书七言联纸本 128.3×25厘米

王个簃 篆书七言联纸本 130×22厘米 1940年

王一亭(1867~1938年)是吴昌硕系统的骨干人物。作为吴派弟子,他必然善画,画风与吴昌硕相近,但在功力上差之甚远;他亦擅长书法,除直接学习吴昌硕外,还上溯颜真卿,对颜氏有篆籀笔意的行书用力最深。南京博物院藏有一幅王一亭临写《蔡明远帖》立轴,意境疏淡、气韵脱俗,是他学颜真卿行书的佳作,几入原帖之神。王一亭与吴昌硕的关系介乎师友之间:一方面,吴昌硕向他传授书法、绘画、篆刻方面的技艺;另一方面,王一亭凭借自己雄厚的财力和强大的社会关系网不遗余力地为吴昌硕及其艺术做推介。吴昌硕在日本声名鹊起当与王一亭的推介有很大的关系。

王一亭是吴昌硕系统中的一类典型,但不是孤立存在的。

和王一亭同属一个类型的还有沈石友(1858~1917年)、任伯年(1840~1896年)、潘天寿(1897~1971年)、诸贞壮(1875~1932年)、陈师曾(1876~1923年)等人,他们大多是吴昌硕的朋辈,平日与吴昌硕以诗酒往来,在社交场合又各自凭借自己的社会地位相互推重,最终互惠互利,相得益彰。以沈石友为例,他不善交际也不喜交际,但颇有诗才。一方面,吴昌硕十分欣赏他的诗才,经常请其改诗或代作题画诗,并展现于世人。与此同时,吴昌硕以书法或绘画作品相赠作为回报。如南京博物院珍藏的篆书“嘉行、夕阳”十言联,便是此类佳作。另一方面,沈石友也以收藏吴昌硕的书画为骄傲,并为之推广。陈师曾虽远在京华,但他的能力、学术影响,以及优越的家庭出身和强大的社会背景,都向世人表明,他对于吴昌硕艺术的宣传与推广丝毫不亚于王一亭,加上他学吴昌硕的书法和大写意花鸟惟妙惟肖,更间接扩大了吴昌硕在北京地区的影响力。之后远在北方的齐白石,也承认自己的艺术受到吴昌硕的影响,便是最好的证明。

王个簃(1897~1988年)是吴昌硕系统中的另一类典型。虽然他在吴昌硕谢世的前两年才投师门下,但他却是吴昌硕艺术本体最忠实的继承者。他对吴昌硕艺术语言、艺术精神的理解远胜于王一亭,但与王一亭强大的社会活动能力相比,王个簃又只能算是一种单纯以艺术本体传承为目的的类型。但这一类型恰恰是吴昌硕系统的立身之本、执牛耳之基,它的存在是该系统得以恒定并延续发展的内在原因。王个簃善画,亦擅长书法,所作书法风格雄健奇崛,气息高古清灵,和吴昌硕一样以金文、石鼓文为根基,饶有金石趣味。

赵起(1874~1955年)、诸乐三(1902~1984年)也属于王个簃这一类型。虽然他们都没有王一亭那样的经济实力和社会关系,但是他们却在专业上更加忠实地继承了吴昌硕的艺术,均以吸收吴昌硕的艺术精华为最大心愿。赵起自幼喜好丹青,一生转学多师。初名龙,字子云,30岁改投吴昌硕门下后,尽弃前学,遂改名起。盖因性情、趣味与吴相近,故下笔颇得其神。在书法上,他四体兼善,所书石鼓文苍茫劲健,一副“吴派”风貌,所书行草用笔浑劲,恣肆奔放,富有金石气。诸乐三少承家学,酷爱书画篆刻,后追随其仲兄诸闻韵的脚步而成为吴昌硕的入室弟子。他的书法从钟繇入,后遍学魏晋碑刻、法帖,兼及倪(元璐)、黄(道周),篆书则受恩师吴昌硕影响,于石鼓文上用力最深,旁及新兴的甲骨文、金文,金石味十足。

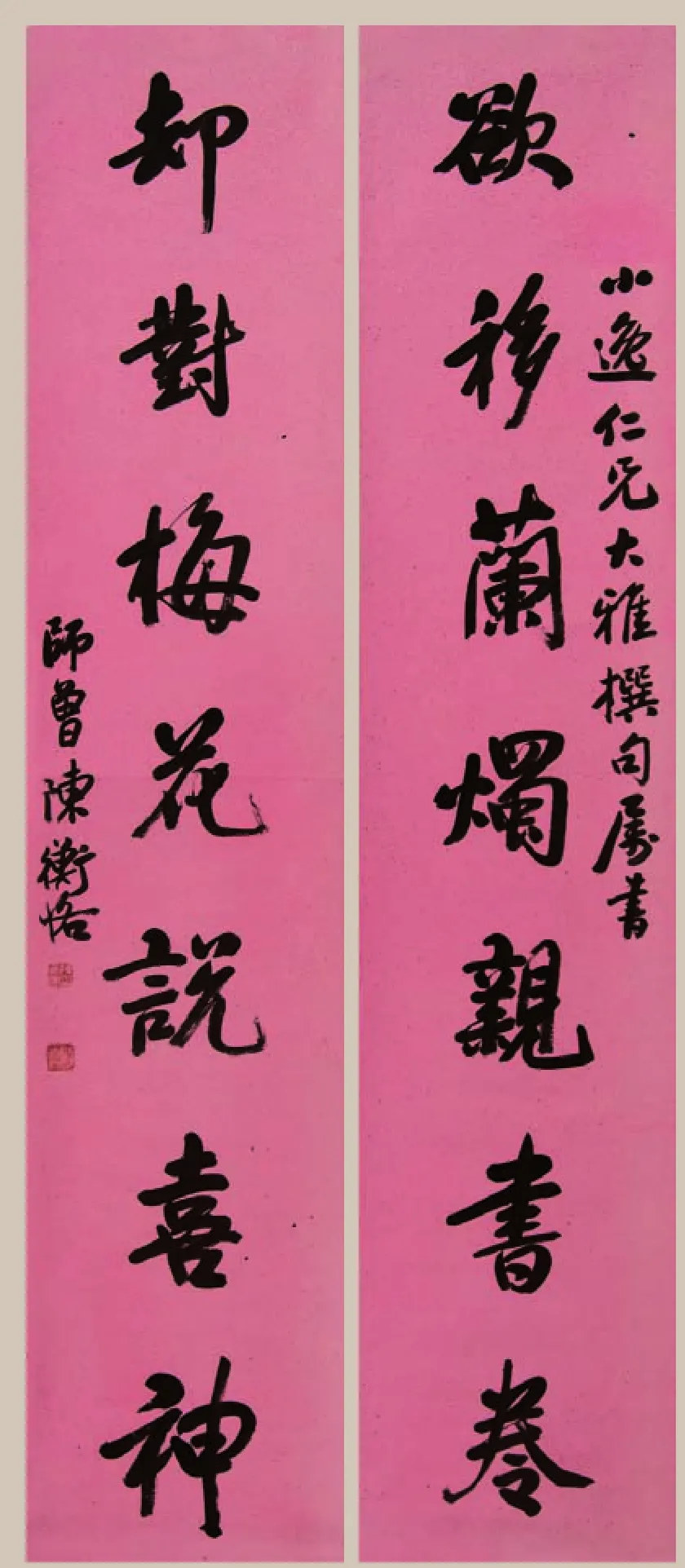

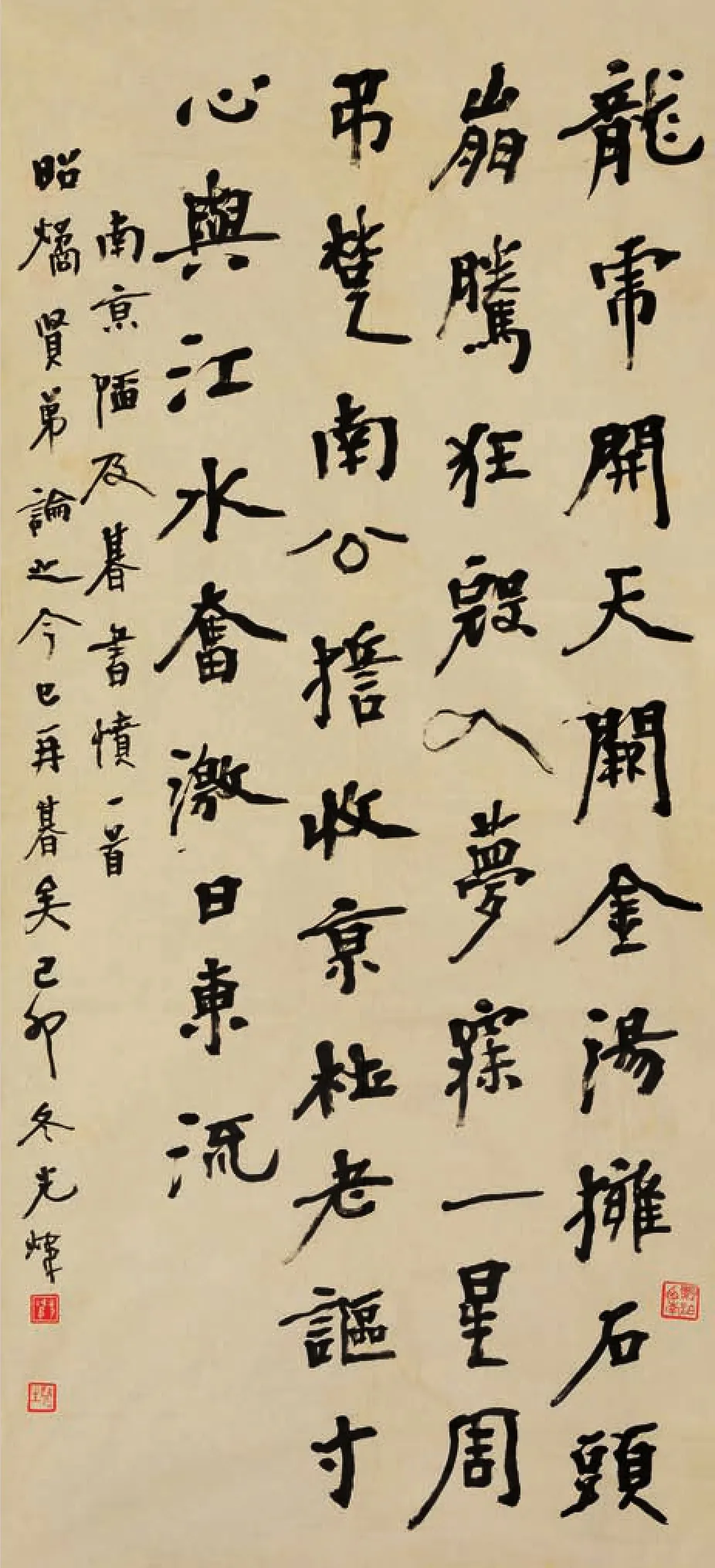

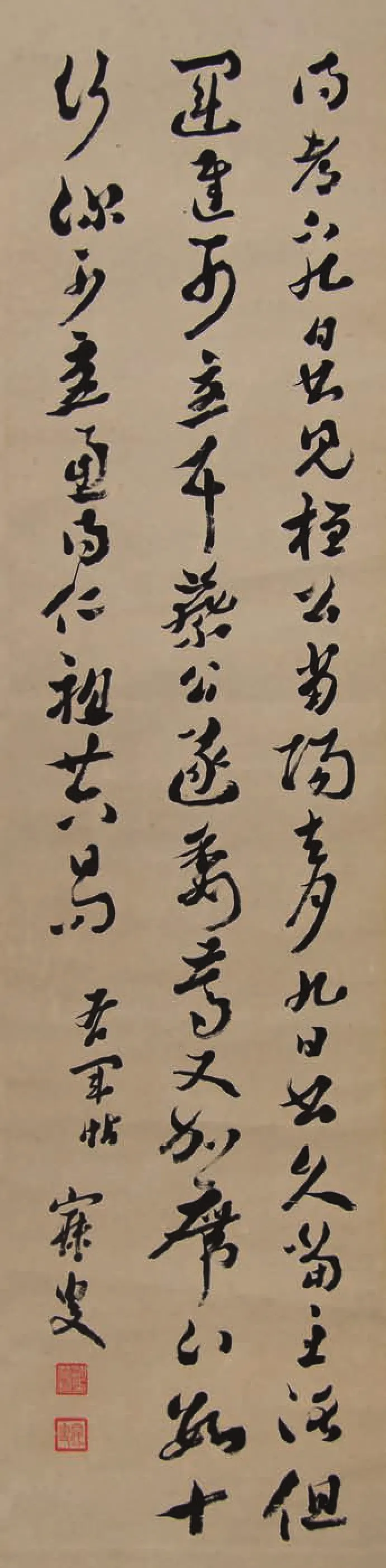

康有为 行书立轴纸本 177.4×47.1厘米

萧娴 行书立轴纸本 139×34厘米

2.康有为、徐悲鸿、萧娴一脉

康有为(1858~1927年)是继阮元、包世臣之后最重要的碑学理论家,亦可谓清代碑学理论的总结者。他以科举起家,以学养书,独树一帜,是成就卓然的碑学书法大家。康有为有满腔的政治抱负,学习北碑书法纯属偶然。在政治上不得志后,他才有空研习金石书法,或许还能开拓一片新天地。以今视昔,他的碑学理论或多或少隐藏着一些政治私心:如打破以“二王”为尊的书法传统,进而打破以孔子为尊的思想传统,最终打破某些政治传统,重建新秩序。但可贵的是,他能亲身实践自己的碑学主张,临及汉魏、六朝、唐、宋碑帖数百种。其书法用笔、结体多从《石门铭》《泰山经石峪金刚经》《云峰山石刻》中出,并于朴拙取境,线条浑圆,时出飞白,笔划凝练,笔力雄健,风格独标,既有耐人寻味的金石之韵,又有古朴率真的生涩之感。

康有为的书风与思想互为表里,相互印证,在近现代产生了巨大的影响。最先受到康有为影响的是其得意门生梁启超(1873~1929年)。在政治上,梁启超和康有为同属资产阶级改良派,曾一起发动“公车上书”,又共同领导“戊戌变法”;在学业上,康有为是梁启超的授业恩师,对他的影响是方方面面的,其中自然也包括书法观念。因此,梁启超学书亦从北碑入手,对《张黑女墓志》《龙藏寺碑》临摹甚勤,对龙门造像更是情有独钟。所作之书多用北碑之法,并参以南碑笔意,结体扁方之中显周正,浑厚之中有闲雅。

其次受到影响的是徐悲鸿(1895~1953年)。徐悲鸿结识康有为于上海的哈同花园,后执弟子礼于康氏门下,研习书法。康有为经常邀请徐悲鸿到他家中,以自己收藏的历代名碑名帖示之,不仅开阔了徐悲鸿的眼界,还树立起了徐悲鸿的碑学观。在今天看来,徐悲鸿擅西画,兼工国画,似乎不以书名。其实不然,作为康门弟子,徐悲鸿自然不会在书法上落下风,只不过书名为画名所掩罢了。从传世作品看,他的书法很明显受到了康有为的影响,线条浑厚,大气磅礴,上追三代秦汉碑刻,对《散氏盘》《石鼓文》《张迁碑》《石门铭》等作临摹甚勤,旁涉苏轼、傅山诸家,还融入画法,韵高意远,自成风貌。

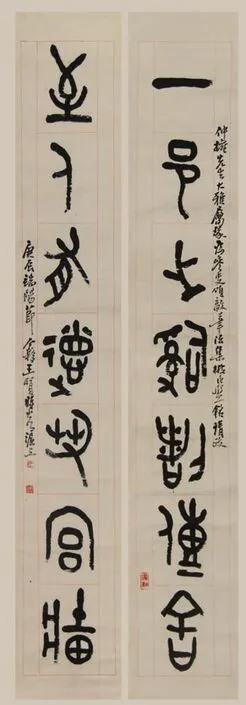

李瑞清 行书立轴纸本 175.8×45.3厘米

李健 楷书立轴纸本 137×34厘米

再次是萧娴(1902~1997年)。萧娴也曾拜康有为为师,精研碑学,肆力书艺。她擅各体书法,下笔落墨胎息南北朝,尤以隶书和大字行楷见长。萧娴的隶书,全用篆书法,线条瘦劲挺拔,结体微微倾侧,属于“善笔力”、“多骨微肉”、“多力丰筋”的“筋书”;大字行楷取法北碑,气魄雄强,如上个世纪50年代所创作的一些对联书法,面貌绝似康有为;楷书学东晋《爨宝子碑》等,风格朴茂古厚,大巧若拙,结体硬朗,气度高华,介于隶、楷之间;篆书根植于《石鼓文》《散氏盘》,有茂密深沉、浑厚古朴之韵。1949年后,她在南京与林散之、傅抱石等书画名家缔交,最终与林散之、高二适、胡小石被合称为“金陵四老”。

3.曾熙、李瑞清、胡小石、游寿一脉

曾熙(1861~1930年)、李瑞清(1867~1920年)或许没有吴昌硕那么强大的创造能力,也没有康有为那么巨大的政治影响,但却以实际行动传承着盛极一时的北碑书风。他们对近代美术教育事业饱含热情,为近现代书风的传承做出了不可磨灭的贡献。以今天的眼光看来,曾熙、李瑞清的组合就好比当下高校的“导师组”,优势互补,联合培养了一大批包括李健、胡小石、马宗霍、张大千在内的“优秀毕业生”。

曾熙本人工诗文、擅书画,在书法上自称南宗,与李瑞清的北宗相抗衡,世有“北李南曾”之说。在技法上,他上承《夏承》《华山》诸碑,汲取汉隶之中的圆笔精华,以为自我的风格基础,下穷魏晋南北朝的楷书、行书之结体,对《张黑女墓志》《金刚经》《瘗鹤铭》用功最深,再以篆籀之气行于北碑,遂成圆逸宽博之风。

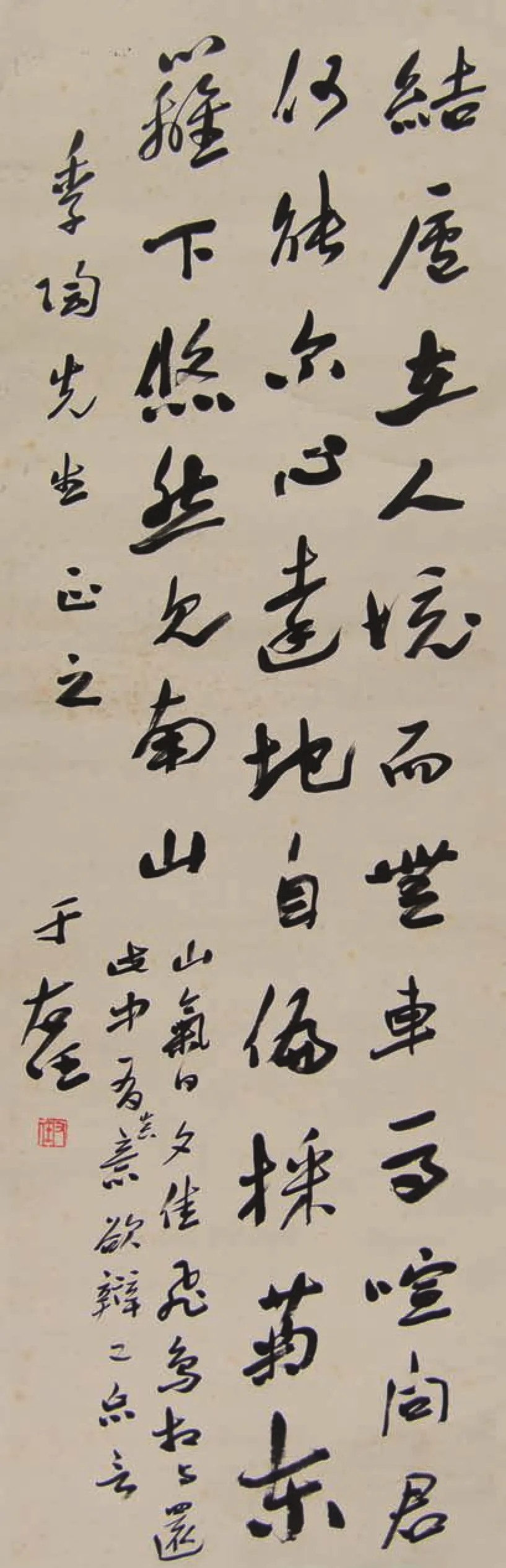

胡小石 行书立轴纸本 133×61厘米 1939年

谭延闿 行书立轴纸本 131.5×32厘米

李瑞清出生于官宦家庭,其父李必昌、叔祖李联琇、高祖李宗瀚都是清代官员,科举之前均受过良好的书法训练。高祖李宗瀚更以书法名于世,乃清嘉庆、道光期间帖学书法的代表人物。受家学滋养,李瑞清自幼习书,兼擅诸体。其楷书由晋唐入,后专攻北魏真书和六朝碑版,多以颤笔之法求点画的迟涩感和整体的金石气,线条坚劲,结体坚实,体势雄峻;其行草取法北宋黄庭坚,笔画如“长枪大戟”,笔势挺拔开张;其大篆取法商周金文,于《散氏盘》获益最多,多取涩笔,笔力强健,气息朴茂。藏于南京博物院的《节临〈散氏盘〉》轴是比较独特的一件作品,用笔未见太多的颤动,行笔速度也较快,但有明显的轻重变化,而非绝对的中锋和匀速行笔,结体亦被稍稍地拉长,颇有些草篆意味。

李健(1881~1956年)是曾熙、李瑞清门下最忠实的继承者。他是李瑞清的得意弟子,更是李瑞清的亲侄子,书法上以踵清道人规范的魏碑为著。所作魏楷与李瑞清如出一辙,同样运用颤笔法,面貌也无限接近李瑞清,仅在气魄上稍逊一筹;所作行草,同样得笔于北宋黄庭坚,结体内紧外松,笔划大开大合。李健一生好学不倦,对三代、两汉、六朝的文字都有深入研究,并以古文字入书、入画、入印,颇得古趣。他还全面继承了李瑞清的美术教育思想,并致力于近现代书法教育事业,著有《中国书法史》《书法通论》等作,被曾熙推为“今之书学教育家”。

胡小石(1888~1962年)是曾熙、李瑞清门下最大的成功者。他不仅师从李瑞清学习北碑和传统国学,还师从与李瑞清过从甚密的沈曾植、曾熙、郑大鹤、王静安诸家学习帖学、金石文字学、书画、甲骨学等,集众家之长于一身。因此可以说,胡小石的成功绝不是其个人的成功,而是整个曾熙、李瑞清系统的成功。在书法上,胡小石得李瑞清的指点之后,方才开始学习北碑《郑文公碑》和《张黑女墓志》,而后临摹“二王”及“宋四家”的行草书,又取法明清诸名家的书法,才逐渐形成沉雄豪放的个性书风。他的篆书遍临商、周诸铭,隶书取法《张迁》《乙瑛》诸汉碑,楷书取法北朝碑版,用笔方折刚强,体势稳健峻整,行书多以碑学笔法,结体糅合帖法,整体方峭凝重,有斑驳厚重之感。

青年时期的张大千(1899~1983年)也曾拜曾熙、李瑞清为师学习书画,其所用艺名“爰”、表字“季爰”皆曾熙所取。虽然后来张大千的画名渐显,书名渐掩,但是在他的传世书作和画作中,我们仍可清晰地看到其书法来源。如南京博物院藏有张大千在1933年书写的一副篆书“齐侯、老子”五言联,颤笔之法清晰可见。即便后来张大千又吸收了南北各派书家之长,将秦汉篆隶和唐宋行草融会贯通,看似自成一家,其实也未出曾熙、李瑞清系统范畴。

游寿(1906~1994年)是曾熙、李瑞清、胡小石一脉的重要继承人。她是胡小石的弟子,即曾熙、李瑞清的再传弟子,与江南的萧娴并称“南萧北游”。游寿擅大篆,并深得汉碑、魏碑神髓。其大篆于甲骨文、金文用功最深,用笔迟涩,时出飞白,线条苍茫劲健,布局天真浪漫,奇趣良多;其隶书取法汉碑,只有纵势,不见横势,面貌近胡小石;其楷书取法魏碑,方者似胡小石、李瑞清,圆者似曾熙、何绍基,方圆兼得。至于其行书,则直接师法胡小石,以北碑之法运力其中,参合黄庭坚的结体,撇捺伸展,大开大合。在创作之余,游寿还善于研究,有《论汉碑》《随感录》等书论传世。

溥儒 楷书七言联纸本 147.3×36.8厘米

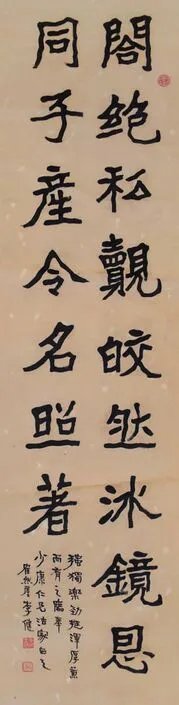

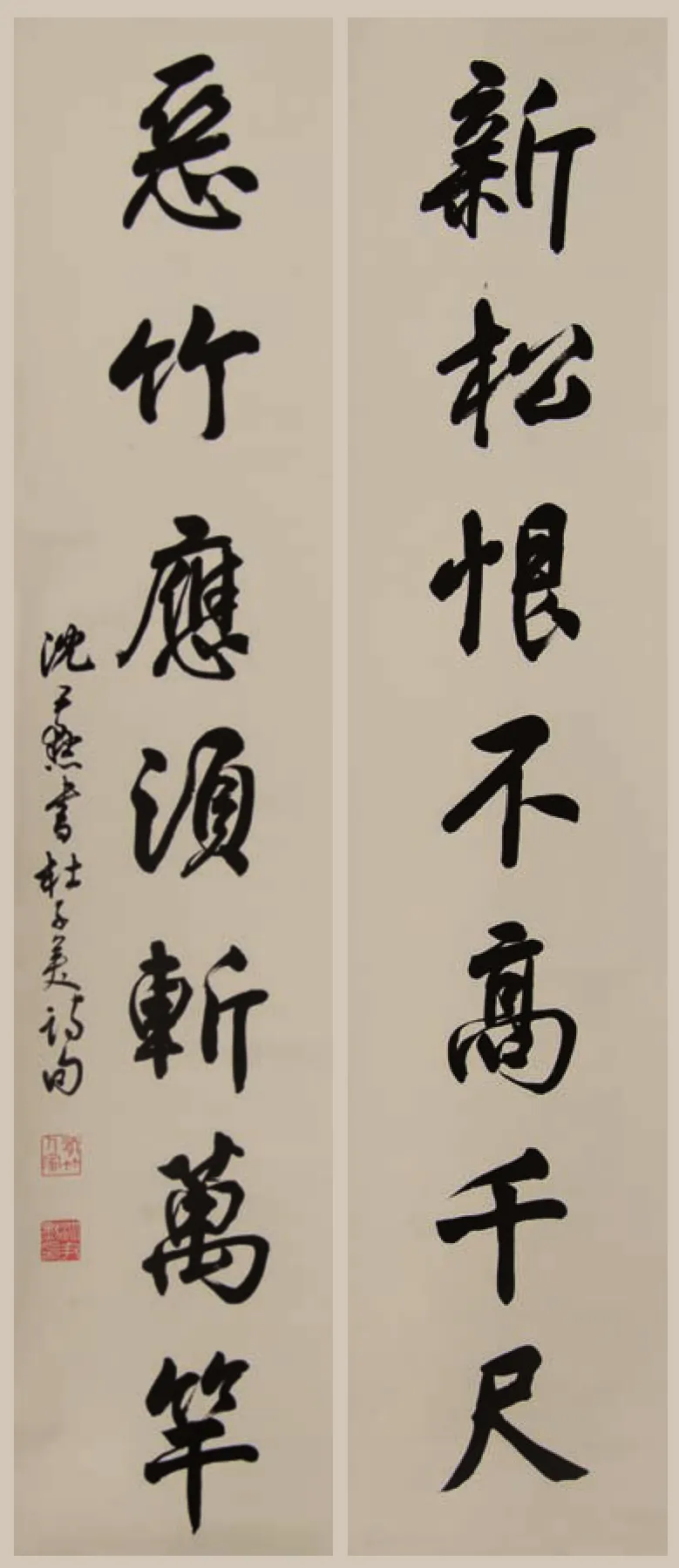

沈尹默 行书七言联纸本 137×33厘米

白蕉 行书七言联纸本 142×21.5厘米

二、帖学书风的传承与新变

1.清中期“尊唐书风”的延续

唐碑因质地为石,形制为碑,很容易让人联想到碑学。但是,在晚清碑学家看来,唐碑是属于帖学范畴的,与北碑不同。这一点从康有为“尊魏卑唐”的观点中不难看出。可见,我们区分碑学与帖学的主要依据是书法风格,而不是质地或形制。在清代中期,就有这样一类书法家,且不在少数,不跟董风、不逐赵流,而以唐碑(尤其是颜真卿所书的唐碑)为自己的取法对象。我们姑且将这类以唐碑为尊并且取法唐碑的书法风格称为“尊唐书风”。这样的书家以张照、梁巘和“清六家”⑥为代表。他们或学颜,或学欧,或学柳,或学褚,或学虞,或学唐人写经,再参合宋人笔意,矫正了崇董、尊赵的时弊,共同迎来了清代帖学的最高峰。之后碑学大兴,帖学渐入低谷,但唐人书风早已深入人心,尤其是具有“比德”功能的颜真卿书法,更是家喻户晓。

进入近代以后,“尊唐书风”没有消失而继续发展,虽然没能成为书坛的主流,但却一直是帖学内部一股不可忽视的力量。张謇(1853~1926年)就是清末民初“尊唐书风”的代表人物,其书法面貌绝似刘墉。刘墉学颜众所周知,张謇也不出于此。张謇楷书学颜体,参以欧体,外柔内刚,端庄平和;其行书下笔沉稳含蓄,劲气内敛,深得何绍基、刘墉笔墨。

钱振鍠(1875~1944年)是江南著名诗人和书法家,人称“江南大儒”。他与李瑞清为同年举人,与曾熙为同年进士,三人交谊甚厚。他在书法上初学欧阳询,后学颜真卿,中年后学汉隶,晚年喜作怀素草书,基本上都以唐人书法为尊。他以行草书见长,所作之书既有颜真卿的雄浑、宽绰,又融入了北碑的坚挺与方折,气度宏远博大。

谭延闿(1880~1930年)、谭泽闿(1889~1947年)兄弟也是“尊唐书风”的典型。谭延闿书法以行楷书见长,近学翁同龢、何绍基和钱沣,远追颜真卿,晚年参以米芾之法。其行书功力深厚,变化灵巧,运笔以中锋为主,有力透纸背之功,有大气磅礴之势,虽是清代进士,但绝无馆阁之气。他是继钱沣之后又一学颜体书法大家,被誉“民国至今,学颜者无出其右”。与兄长谭延闿类似,谭泽闿也以浑厚的行楷书见长,笔笔中锋,沉雄腴美,稳健端严,同样取法翁同龢、何绍基和钱沣,并上溯颜真卿。

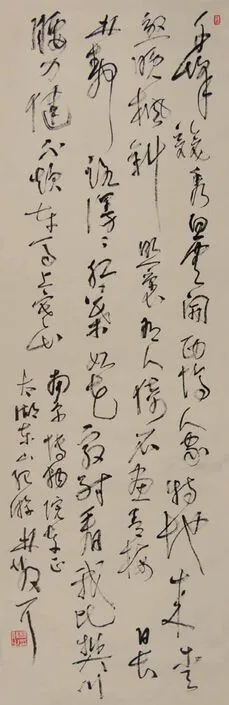

沈尹默 行书立轴纸本 105.3×39.5厘米

沈曾植 草书立轴纸本 128.8×31.2厘米

同属于尊唐一脉的还有商衍鎏(1874~1963年)、张 宗 祥(1881~1965年)、马叙伦(1884~1970年)、溥 心 畲(1896~1963年)等人。商衍鎏是清代最后一次科举考试的探花,书法功底深厚,楷书学颜真卿、褚遂良,行草博采名家之长,气格高雅。张宗祥以学李北海行书碑而出名,善于运用侧锋,让线条变得有质感,风格雄浑洒脱,一气呵成,影响颇深。马叙伦自幼习书,得笔于唐人欧阳询,骨力劲健却不失秀丽,清远简穆,风神俊朗。溥心畲楷书亦宗唐碑,骨力清健,结体遒美,得欧书之方正峻拔,又具柳字之沉劲端方。

2.沈尹默集群的“二王”新风

如果说“尊唐书风”的延续是一种传承,那么“二王”书风的复苏则是一种新变。这种新变始于一个关键性的人物,他就是沈尹 默(1883~ 1971年)——近现代“二王”书风的“唤醒人”。

沈尹默以书法闻名,民国初年,书坛便有“南沈北于(于右任)”之称,后又有“南沈北吴(吴玉如)”之说。沈尹默书宗晋唐,源自“二王”、褚遂良、苏轼、米芾、范成大、文徵明诸家,参合欧阳询、赵孟頫笔意,小可蝇头粟粒,大可径尺榜书,游刃有余。中年喜北碑,能冶碑、帖笔法于一炉,纯熟秀美,自成一家。他的行书最为人称道,取法广泛,面目众多,以“二王”一路最经典,堪称沈尹默作为一代宗师的本钱。他临习了自晋代“二王”父子到明代文徵明之间数以百计的行书法帖,用笔精到,潇洒自如,行笔使转婉畅,如行云流水,笔情墨性自然流露,结体俊美爽捷,有正有侧,行气有连有断,毫无局促之感,碑帖相化,不露痕迹,深得文人墨客赏识,被奉为帖学正统。

于右任 行草立轴纸本 纵121×38厘米

林散之 草书立轴纸本 113×34.2厘米 1977年

当时在沈尹默的周围,聚集着一大批优秀的书法家,如乔大壮、汪东、曾履川、章士钊、马公愚、邓散木、潘伯鹰、白蕉、拱德邻等人,他们或为沈尹默的朋辈好友,或为沈尹默的门生弟子,虽未必有明确的流派意识和流派特征,但在客观上形成了一个书法集群,对近现代书坛产生巨大影响。

章士钊(1881~1973年)为人处世特立独行,但与沈尹默私交甚笃。他既工法学,又善诗文,还精书法。他的书风高迈秀逸、萧散雅致,隶书遍临汉碑,下笔秀劲;楷书、行书则由唐上溯魏、晋,尤得笔于褚遂良,秀雅清丽,空灵飘逸,处处散发着文气,足见其深厚的“书外功”。

高二适 草书立轴纸本 118.5×57.5厘米

马公愚(1894~1969年)出生于浙江的一个翰墨世家,篆、隶、楷、行、草诸体兼善。其篆书沉稳宽博,结体多从《秦诏版》《石鼓文》中来。马公愚不能算是沈尹默的学生,在与沈尹默相识之前,他已经是成就卓然的书法家。但晚年他不再追求涉猎之广,而是专攻“二王”一路的行草,终究成为了沈尹默集群“二王”新风的骨干力量。

和马公愚晚岁皈依“二王”不同,邓散木(1898~1963年)早在从萧蜕庵学书、从赵古泥学印时,行书风格就已经很接近“二王”了。但晚年为了变法,邓散木广收博取,融合诸家,却与沈尹默追求的“二王”书风渐行渐远。

潘伯鹰(1904~1966年)既是文学家,又是书法家。他是章士钊的学生,而沈尹默与章士钊过从甚密,又年长潘伯鹰16岁,故潘伯鹰平素多以师礼待之。在书法追求上,潘、沈二人可谓高度一致,都宗“二王”。受沈尹默影响,潘伯鹰后来也专攻褚遂良书法,水平较沈氏有过之而无不及。总的来说,潘伯鹰书法主要得益于“二王”及其一脉的褚遂良、赵孟頫,正草并进,巧拙并用,风格与沈尹默近。

在沈尹默集群中,艺术成就最高的应该是白蕉。白蕉(1907~1969年)是沈尹默的弟子,书画兼擅,善写兰花叶,享有盛誉。白蕉尤擅书法、篆刻,今人对其评价甚高。一般认为,沈氏得唐宋之法,白氏得晋人之韵。白氏书法宗“二王”,由从欧体入,确有晋人风致。他的书风隽秀潇洒,榜字俊逸伟岸,小楷腴润精妙。人多推崇其行、楷,但白氏更以草书自负。其行草点画圆润,笔势舒展,气息醇正。白蕉论书亦有见地,著有《书法十讲》《书法欣赏》等。

三、承中有变的碑帖融合书风

清末民初,在对碑学进行质疑、反思甚至批评的过程中,许多书家倾向于在碑帖之间求取活路,碑帖结合俨然成了“救世主”。以碑之雄强救帖之靡弱,成为了流行一时的话语,许多帖学家都在书写中加入碑法;同理,以帖之灵活救碑之板滞也渐成共识。⑦

沈曾植(1850~1922年)大约属于前者。他把章草当作一味药,来改造帖学、呼应碑学,取得了很好的效果。他以北碑笔法作章草,既避开了与北碑派的正面冲突,又与邓石如、吴昌硕的篆隶书风拉开距离,可谓巧妙。沈氏作书多以方折、翻转之笔法,极尽调锋换面之能事;喜用偏锋,运笔沉着,以迟涩取胜,如逆水行舟,时出飞白,线条“宁丑勿媚”,质朴而生拙,有金石趣味,而无轻滑习气;结体稚拙反生,参合“二爨”,转折处棱角分明,笔画左右两端微微上翘,略呈“耸肩”之势;用墨枯、湿结合,给人以苍茫、斑驳之感。无怪乎沙孟海评其作品曰:“翻覆盘旋,如游龙舞凤,奇趣横生。”

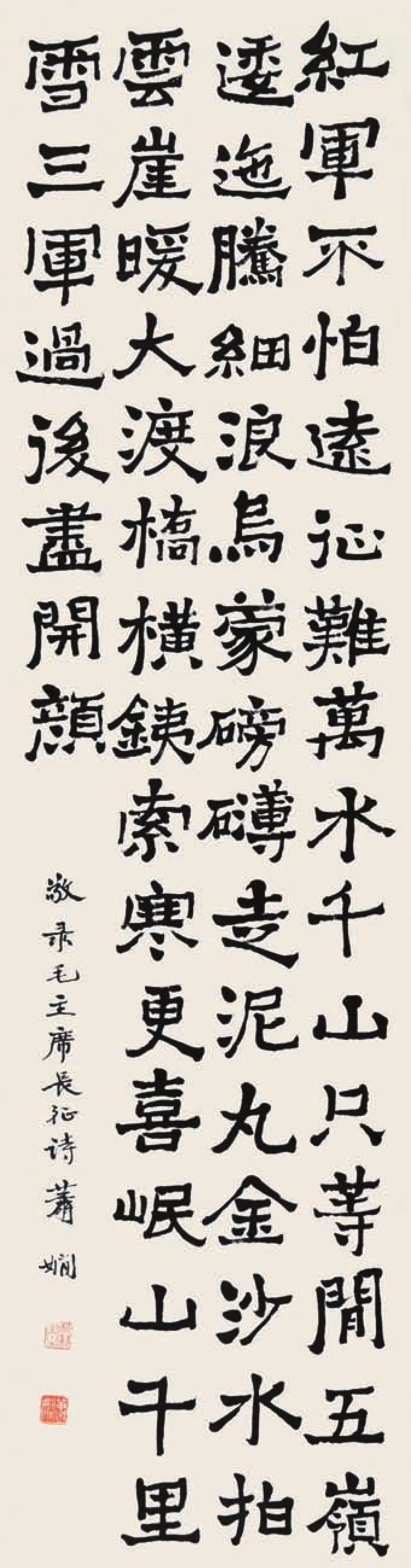

和沈曾植一样,希望通过章草来搭建碑、帖之间桥梁的还有王世镗(1868~1933年)、卓定谋(1886年~?)、王遽常(1900~1990年)、郑诵先(1892~1976年)、高二适(1903~1977年)等人。其中最值得一提的是王遽常和高二适。王遽常是沈曾植的学生,但比其恩师更具有开创性。沈曾植还是相对比较保守的,王遽常则不同,将北碑的方折与章草的圆转大胆地融合,且融合得十分完美,能化险峻为稳重,能寓奇特于平淡,构成一副全新面貌,前无古人,后无来者,是章草书法的集大成者。高二适是“金陵四老”之一,工诗文,精书法。书法初宗钟、王,中年后取法乎上,朝夕临摹《急就章》,故尤擅草书,将章草、今草、狂草糅为一体,从南京博物院藏的书毛主席《清平乐·六盘山》词轴中可见一斑。

碑帖融合的第二种类型是“以帖之灵活救碑之板滞”,以于右任(1879~1964年)、谢无量(1883~1964年)、徐生翁(1875~1964年)为代表。

于右任,祖籍陕西泾阳,生于三原。原名伯循,字诱人,尔后以“诱人”谐音“右任”为名;别署“骚心”“髯翁”,晚年自号“太平老人”。他是同盟会成员,之后长年在国民政府担任要员,同时也是近代诗人、书法家、教育家。1932年,他在上海创立标准草书社,并编制、刊行《标准草书千字文》,影响深远。于右任学书从楷书入门,由赵孟頫《千字文》入手,兼学欧阳询,中年以后专习北碑,于《石门铭》《龙门二十品》用力最深,参以木简,潇洒脱俗。他的行书得益于三种取法的转变,用笔凝重,糅合各体笔法,结字开张,尽显渊雅。中晚年时,尤善草体,融章草、今草、狂草于一炉,浑穆闲逸。

谢无量对历代碑帖都曾下过相当的苦工夫,以钟繇、“二王”为根基,选取比较偏向于帖的《张黑女墓志》和以圆笔为主的《瘗鹤铭》及其他六朝造像作为改造对象。以帖的灵活用笔和结体来克服碑刻的板滞,效果不错。不过,尽管他师承这些碑帖,但决不生搬硬套,而会融会贯通,博采众长,树立了自己的独特旗帜。

徐生翁生性淡泊,不求闻达,以布衣终身。其学书的根基颜体,上溯魏晋秦汉,尤其于北朝碑版得益良多,所作书法朴实无华,天真浪漫,被称为“孩儿体”。

除此之外,还有很多独具个性的碑帖融合大家,如林散之(1898~1989年)。林散之,原名以霖,字霖,号三痴,易名散之,别号散耳、聋叟、江上老人等。幼从范培开学书,后从张栗庵学诗词古文,30岁后从黄宾虹学国画。晚年以草书名世,有“当代草圣”之誉。在书法上,林散之初学唐碑,后由魏入汉,中年广采博涉,学古又变古,晚年始习草书。其草书善用长锋羊毫,结体古瘦苍润,奇宕潇洒,变化丰富,奇趣横生,颇为世人所重。晚年时期,林散之谋求诸家草法的溶合,尤其是将怀素与王铎两家草法加以变通。他对王铎草书有深刻的认识,但反其道而行之,以隶意入草,涵溶于笔墨之间,无一生硬之迹,非深识其书者,难以识破。其晚年草书瘦劲圆涩,偏正相依,璀灿华滋,飘逸天成。

董作宾 篆书八言联纸本 89.5×16厘米 1944年

商承祚 篆书八言联纸本 131.5×20.7厘米 1934年

四、新兴的甲骨文、金文书风

1.“甲骨四堂”与甲骨文书风

罗振玉(1866~1940年),号雪堂,“甲骨四堂”之一。书法始学欧阳询,小楷极清劲。中年以后开始摹写甲骨文,书风为之一变:线条圆劲隽秀,端庄工稳,有浓郁的金石韵味,又有清雅、淳正的书卷气息。罗振玉曾集甲骨文字撰写对联,并以《集殷墟文字楹联》书名付梓,对甲骨文书法影响深刻。他所书写的甲骨文线条劲练质朴、骨挺肉丰,将金石之趣与毛笔之韵交融得十分和谐,不仅具有高古之风韵,且具典雅之风神。“万宝、九成”七言联正是其所集甲骨文对联之一,用笔劲健,衔接处多方折,结体端庄优雅。

王国维(1877~1927年),初号礼堂,晚号观堂,“甲骨四堂”之一。他略小于罗振玉,曾入罗振玉所办东文学社。后与罗振玉邻居,协助罗氏整理大云书库藏书,初涉甲骨文字,而后逐步走上甲骨文字和商周历史的研究之路,对后世有很大影响。在书法上,王国维亦诸体兼能,尤其擅长小楷和行书,小楷取法钟繇,行书取法“二王”和颜真卿。所作甲骨文书法用笔平直,结体方正,章法疏朗,具个人风貌。

郭沫若(1892~1978年),字鼎堂,“甲骨四堂”之一。书学苏、米,上溯魏晋,醉心于甲骨文、石鼓文及秦汉诸刻石的考释研究。精小楷,尤擅行草,飞扬洒脱,迥异时流。南京博物院藏有郭沫若1966年春所书的两幅行草中堂《访大柏地》和《龙潭》,所书诗文均创作于1965年夏。

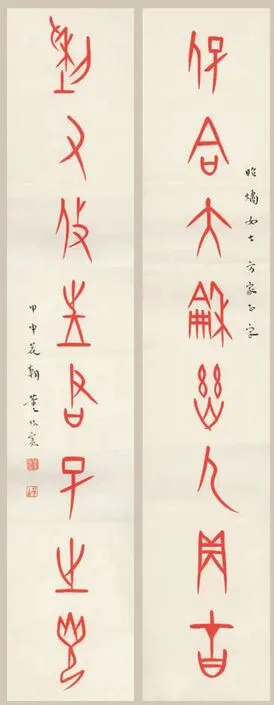

董作宾(1895~1963年),字彦堂,又作雁堂,“甲骨四堂”之一。曾8次主持或参加殷墟的发掘,主编了《殷墟文字甲编》和《殷墟文字乙编》,并提出甲骨文研究的“十项标准”和“五期断代说”,奠定了甲骨学的学科基础,使甲骨学逐渐被人们所重视,并最终成为一门显学。董作宾写甲骨文,尤喜武丁时期的风格:宏放、雄强、壮丽。大体而言,这一时期的甲骨文起笔多圆,收笔多尖,且曲直相错,富有变化,不论肥瘦,皆极雄劲。如南京博物院珍藏的董作宾在1944年写给曾照燏的“保合、利有”七言联,以朱墨书写而成,横竖坚挺,圆曲有骨,落笔藏而出笔露,力走中锋,透逸放达,并以对称的章式着意体现了卜辞原来对称的特点,可谓佳构。

2.金文书风举要

黄宾虹(1865~1955年),安徽歙县人,生于浙江金华。单名质,字朴存、扑岑、朴人、朴丞,别署予向、虹庐、虹叟,中年更号宾虹,后以此行。精书法,擅画艺,尤能诗文。所书篆籀富有金石气,用笔圆中有方,自然流畅却不失古厚,含蓄内敛。

章炳麟(1869~1936年),浙江余杭(今杭州市余杭区)人。原名学乘,字枚叔,后易名炳麟,号太炎。精篆籀,得力于钟鼎文,取法《说文》,点画率真稚拙,朴茂洪粹,富有金石气,有自然高妙之致。章炳麟在文字学上的成就,以及在执笔法和字法上的认识,造就了其独特的篆书风格。所作篆书高淳朴厚,笔法近古,无拘虚矜持之迹,有端庄流利之妙。

萧蜕(1876~1958年),江苏常熟人。原名嶙,字中孚,号蜕盦、退盦,别号寒蝉、苦绿、褐之、聩叟,别署本无、叔子,晚号南园老人。精各体书,尤其是篆籀。篆书初学邓石如,上窥周、秦、汉代金石遗文,用笔凝练圆活,结体紧凑有变,熔大、小篆为为一炉。

丁佛言(1878~1931年),山东黄县(今龙口)人。名世峄,初字桐生、息斋、芙缘,改字佛言,以此行。号迈钝,别署黄人、松游等。善书法,尤擅大篆,笔力沉厚,气息醇古,喜拟《孟鼎》。作品笔画瘦劲,用笔平直,结体颇为怪异。

王禔(1880~1960年),浙江杭州人。原名寿祺,字维季,号福庵,70岁后号持默老人,斋名糜研斋。工书法,大、小篆、隶无不能,早年以铁线篆出名,后致力于《石鼓文》和西周金文。篆书体势面貌众多,古穆严静,浑厚劲健。

顾廷龙(1904~1998年),江苏苏州人。字起潜,号匋誃。是我国著名的古籍版本学家、目录学家。喜作大篆,尤其是金文,书风敦朴雄浑;楷书初学欧,继学赵、苏,后喜临敦煌写经,所书遒劲朴厚;隶书则以《石门颂》为主攻对象。

综上所述,中国近现代书法延续了晚清的碑学书风,传承了帖学风范,碑帖融合,开拓创新;并理性地利用考古发掘成果,融入甲骨文、西北汉简、敦煌写经等“民间书法”元素,增加了近现代书法的多样性,在清代基础上取得了长足发展,大家辈出,精品纷呈。

南京博物院有着丰富而完整的近现代书法收藏,几乎涵盖所有见于中国书法史的近现代名家和数十位虽不以书名但却颇有书法造诣的学者、文人之作,甚至还有众多民国政要的书法作品。“汲古开新:近现代书法名家作品展”从中精选出数十位书法名家的代表作品,以展示近现代书法的发展历程和杰出成就。

注释:

①陈旭麓《关于中国近代史的年限问题》,《学术月刊》1959年第11期,转引自梁景和《中国近代史基本线索的论辩》,百花洲文艺出版社,2004。

②周俊杰《关于中国近现代书法史分期问题—近现代书法史研究笔记之一》,《书法之友》1995年第4期。

③丁文隽《书法精论》,中国书店出版社,1983年版。

④康有为《广艺舟双楫·尊碑第二》,载《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年。

⑤陈振濂《现代中国书法史》,河南美术出版社,1996年。

⑥清代中期,帖学名家辈出,其中翁方纲、刘墉、梁同书、王文治四人书法享誉大江南北,时称“翁、刘、梁、王”,有人称之为“清四家”;亦有一说“清四家”是指翁方纲、刘墉、永瑆和铁保。笔者认为,前说立足于全国,但囿于民族偏见,将永瑆、铁保排除在外;后说虽将永瑆、铁保纳入其中,但在地域上又以北方书坛为主,而将南方书坛的梁、王排除在外,都不全面。故而,笔者本着求同存异、力求客观的原则,将翁方纲、刘墉、梁同书、王文治、永瑆、铁保六人合称为“清六家”,以便更好地探讨清中期的书法。

⑦曹建、徐海东等《20世纪书法观念与书风嬗变》,上海三联书店,2012年。

(责任编辑:牧风)