略谈南宋官窑青瓷的胎釉特征

□ 吕成龙

略谈南宋官窑青瓷的胎釉特征

□ 吕成龙

研究南宋官窑青瓷,离不开传世品和窑址出土瓷片标本。

传世南宋官窑青瓷数量不多,而且绝大部分现收藏于故宫博物院和台湾省的台北故宫,少量散存于国内外其他大型博物馆和私人手中。其造型以盘、碗、洗等圆器较多,器身有葵花、菱花诸式,均造型古朴。碗足多无釉露胎,盘、洗以满釉支烧者为多见,外底留下的支烧钉痕一般都比汝窑青瓷上的支烧钉痕大,且多呈不规则的圆形,钉痕颜色一般为灰黑色。南宋官窑琢器传世不多,造型多模仿古铜礼器,其中瓶类器就有觯式、投壶式、贯耳式等,每种式样又有大、小之别,以小件器较为多见。传世品中的很多造型在窑址出土瓷片标本中都得到了印证。除了造型有特点以外,南宋官窑青瓷在胎、釉方面也有显著特点。下面结合笔者30多年从事古陶瓷研究的经验,谈些自己的体会。

一、南宋官窑青瓷的胎体特征

元、明之际陶宗仪撰《南村辍耕录》卷二十九引南宋人叶寘撰《坦斋笔衡》“窑器”条曰:“陶器自舜时便有, 三代迄于秦汉,所谓甓器是也……政和间京师自置窑烧造,名曰官窑。中兴渡江,有邵成章提举后苑,号邵局,袭故京遗制,置窑于修内司,造青器,名内窑。澄泥为范,极其精致,油(釉)色莹澈,为世所珍。后郊坛下别立新窑,比旧窑大不侔矣。余如乌泥窑、余杭窑、续窑,皆非官窑比。若谓旧越窑,不复见矣。”文中“澄泥为范,极其精致,油(釉)色莹澈,为世所珍”这16个字,是对南宋官窑青瓷胎、釉特征最原始的高度概括的论述,也是最为可靠的论述。从位于今杭州市乌龟山的郊坛下官窑遗址和位于今杭州市凤凰山的修内司官窑遗址出土的瓷片标本看,两处官窑青瓷胎体具有相似特征。胎色大致可分为两大类:一类是褐色或黄色胎;另一类是黑灰或铁黑色胎。产生这两类胎色的原因主要是烧成气氛不同,使得相同配方的胎体中着色铁离子在氧化、还原过程中的价态不同,即胎体中所含氧化亚铁和三氧化二铁的比例不同,致使呈色不同。

有人把明代文献中记载的所谓“紫口铁足”现象作为南宋官窑青瓷所独有的一个特点,其实这是一种误解。最早记载“紫口铁足”的文献是明代曹昭撰《格古要论·古窑器论》,这一特征并没有在宋代文献记载中作为特征加以描述。从对位于今杭州市乌龟山、凤凰山的两处南宋官窑遗址进行考古发掘所获得的大量瓷片标本看,有些器物并不具有这一特征(图1)。因此,将“紫口铁足”作为鉴定南宋官窑青瓷的特征依据,主要是受明代以后文献记载的影响。后世仿品有的为了达到这一所谓“特征”效果,特地在烧成前在器物的口、足上涂抹一层氧化铁含量较高的涂层,人为制造“紫口铁足”效果。事实上,并非所有的南宋官窑青瓷都具有这一特征。造成这一特征,既有内在原因也有外在原因。从工艺技术角度分析,南宋官窑黑胎青瓷的口沿有的修理尖唇,胎体又修得比较薄,上釉时口部不易挂住釉,致使口部的釉较薄,烧成至高温时,釉层熔融产生垂流,造成器物口部釉层变得更加薄,映出胎色,形成“紫口”(图2)。至于“铁足”,系指黑胎青瓷胎体中氧化铁含量较高,器物圈足底端无釉,烧成后呈铁黑色,因此被称作“铁足”。利用现代科学技术手段对南宋官窑青瓷标本进行检测的结果表明,南宋官窑青瓷胎中三氧化二铁含量最低一般为2.0%,最高一般为7.5%,在烧成的强还原阶段,器物胎体中的三价铁离子被还原成二价铁离子,致使胎体变成灰黑色或铁黑色,底足露胎处即产生类似“铁足”特征。这是南宋官窑青瓷产生“紫口铁足”现象的内在原因。“紫口铁足”现象只见于黑胎青瓷上,在配料时,只要在胎料中加入适当的紫金土,一般都会产生这种现象。现有的考古发掘资料证明,越窑系慈溪古银锭湖窑场的寺龙口窑址、低岭头窑址、龙泉窑系大窑遗址、溪口窑遗址、小梅窑遗址等,都出土有黑胎青瓷,并都具有“紫口铁足”现象。因此,“紫口铁足”并非南宋官窑青瓷所特有。

二、南宋官窑青瓷的釉面特征

南宋官窑青瓷的最大特点是其釉色和釉面开片。釉色主要呈青色,浓淡不一,以粉青色为上,另有灰青、青黄、炒米黄等色。其中最受人称道者,釉层莹澈,釉色粉青,如脂似玉。

釉面开片系指瓷器在焙烧过程中由于胎、釉膨胀系数不一所产生的釉层裂纹。釉面出现开片,本为瓷器的一种缺陷,即胎、釉的膨胀系数不匹配所导致的釉面开裂。从技术上讲,胎釉的完美结合应当是彼此的膨胀系数一致而釉面无纹片,但这在元代以前很难做到。宋代绝大部分青瓷的釉面都有开片,窑工虽力求避免但又难以控制。实际上,古代和现代人在审美上并非都追求绝对完美。北宋汝窑青瓷率先开创了以釉面纹片为美的先河,有意识地将釉面开片作为一种天然美来装饰。南宋官窑继承汝窑传统,继续烧造形态各异、变化无穷的片纹青瓷,使开片装饰成为青瓷审美的标志之一。

釉面开片的美在于其顺乎自然和变化多端。釉面开片产生的因素很复杂,主要与胎、釉配方和烧成制度有关。另外与器物流传过程中所处环境也有关系,既有规律又无定式。要烧成各种釉面开片,需要很高的工艺技术。南宋官窑青瓷的釉面开片,大部分是在烧成中出现,少部分开片是在流传过程中受到外界环境的影响而产生。

对开片的命名,通常是从外观上按照不同的标准来划分,根据开片的纹路、形状、深浅粗细、疏密和颜色等特征加以命名。按开片在釉层中开裂的上下走向划分,南宋官窑青瓷的开片包括直开片和斜开片两类,蟹爪纹、牛毛纹、网状纹、鱼子纹属于直开片, 冰裂纹和鱼鳞纹属于斜开片。直开片的形成是釉的膨胀系数大于胎,在出窑后的冷却过程中,釉比胎收缩得快,釉受到张应力,冷却到一定程度时,釉已经完全硬化,完全失去弹性。当釉的张应力的强度超过其抗张强度时,釉就会产生开裂,此时出现的裂纹都是又长又粗的直开片。一系列大的直开片的产生使釉受到的张应力削弱,但在局部胎釉之间仍有残余张应力存在。残余张应力的强度较弱,不足以产生大开片,但在出窑后很长一段时间内会产生小开片,小开片又短又细。

图1 南宋 官窑青釉葵口洗 (无紫口)

图2 南宋 官窑青釉葵口洗 (有紫口)

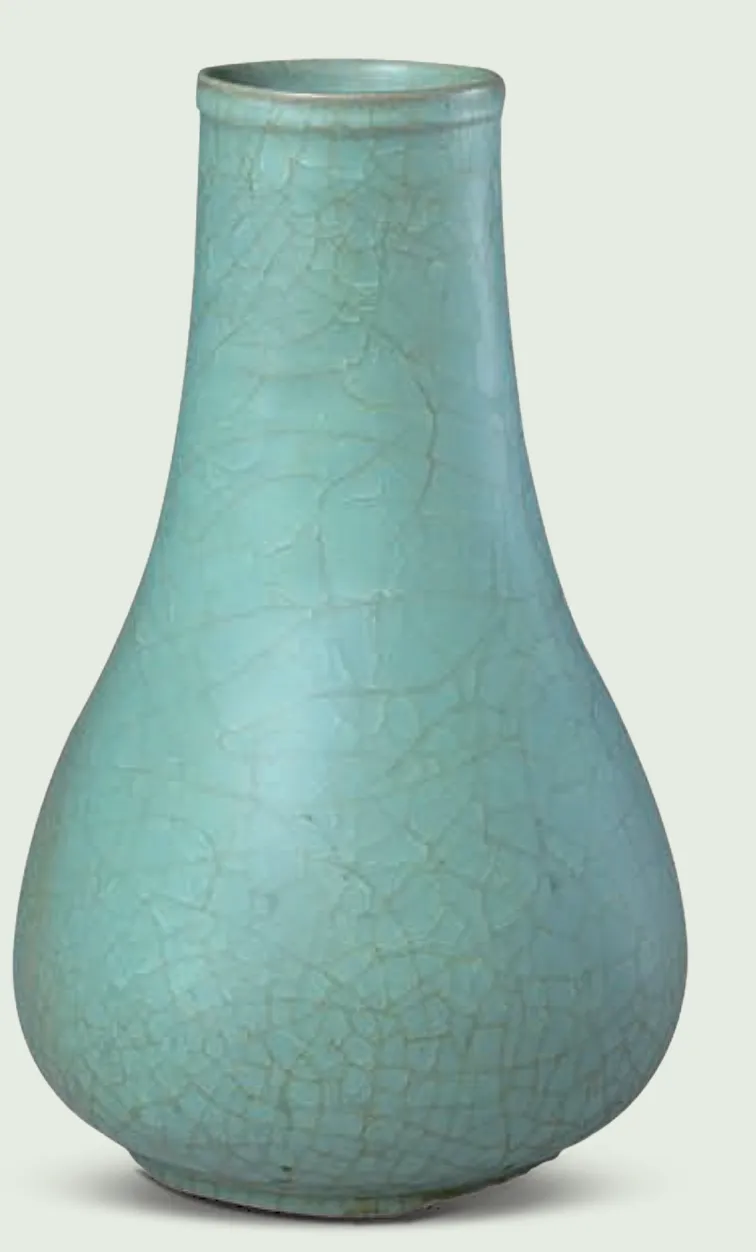

图3 南宋 官窑青釉大瓶

1.冰裂纹

冰裂纹是南宋官窑青瓷上出现较多的开片。明代高濂撰《遵生八笺·论官哥窑器》对冰裂纹有很高的评价,即:“纹取冰裂、鳝血为上,梅花片、墨纹次之,细碎纹,纹之下也。”

冰裂纹的纹理走向如同薄冰裂缝,纹片两端细如针尖,呈现出斜直、直曲、弧曲等不规则的纹路,以长纹居多。纹片隐入釉面之下,或深或浅,时隐时现,尤以厚釉中为甚。但不论釉层厚薄,纹片均为眼见清晰、手触不显。冰裂纹片一般较细,入釉较深,似有似无,交错分布。纹片颜色一般为透明无色,但若受到外界物质浸染,也会出现土黄、紫黑等色。冰裂纹既有通体呈现者,也有局部出现者。从釉层开裂的走向来看,冰裂纹属于斜直开片。如故宫博物院收藏的南宋官窑粉青釉大瓶(图3)。瓶圆口,直颈,溜肩,垂腹,圈足。通体内外施青釉,釉面开有冰裂状片纹,上部开大片纹,近底处开细碎片纹。这件官窑青瓷大瓶是南宋官窑青瓷中的杰作,其形体硕大,造型端庄古朴,溢青流翠的釉面上隐现出层层冰裂纹,在清代皇宫收藏中备受皇帝的赏识,堪称御苑至宝。

图5 南宋 官窑青釉葵口盘

图4 南宋 官窑粉青釉弦纹瓶

2.牛毛纹

牛毛纹因纹路和颜色似牛毛而得名,一般出现在釉层肥厚乳浊的釉面上。牛毛纹中间较粗,两端细如牛毛尖,纹路较长,斜直或者斜曲,开片弧度较小,通常单根分布,很少交叉,颜色为牛黄色或金褐色。牛毛纹在釉色深的器物上出现较多,稀疏如缕,金丝如隐,使静穆的釉面增添了动感。釉层透润和肥厚的器物上牛毛纹较深,呈色也深;釉质浊涩的器物上牛毛纹较浅粗且直,呈色较浅。有时牛毛纹也与冰裂纹交织并存,极为精彩。如故宫博物院收藏的南宋官窑粉青釉弦纹瓶(图4)。瓶洗口,长颈,圆腹,高圈足。圈足两侧各开一长方形扁孔可供穿带。颈至腹部凸起七道弦纹。通体施粉青釉,釉层肥厚,釉面满布大片牛毛纹,纵横交错。此瓶仿汉代铜器式样,形体线条简洁雅致,凸起的弦纹改变了造型的单调感,增强了器物的装饰性。釉色给人以凝厚深沉的玉质感,堪称南宋官窑青瓷的代表作。

3.网状纹

网状纹亦称“网纹”,泛指密如织网、纵横交错的开片纹,釉面被相互交织的纹线分割成大小不等、疏密不均的网格。在官窑青瓷的釉面开片中,多有网状开片分布,有密如渔网者,有密如筛孔者。网格一般大小不等,细碎透明,纹路常呈错综密集的短小网孔形状,基本没有长纹片贯穿其中,片纹浅细透明。如日本朝日新闻社社长上野理一所藏南宋官窑青釉葵口盘(图5),此盘六瓣葵口,折沿,矮圈足。有“紫口铁足”现象,垫烧。薄胎厚釉,深灰色胎,胎质坚致。灰青色釉呈乳浊状,不透明,釉面满布棕色网格状开片。此类造型的器物并非官窑独有,在龙泉窑烧造的青瓷中也较常见,是一直流传的典型的传统器型。

南宋官窑青瓷刚出窑时釉面开片纹路无色,在流传过程中片纹受到灰尘等污染绘呈现灰黑、土黄等色。直接染墨纹的方法约始于清代乾隆时期,这种染色方法,操作简单,纹路清晰,具有艺术性和观赏性,一直延续至今。而南宋官窑青瓷从未使用这种染色工艺。

(责任编辑:牧风)