早产儿机械通气呼吸道护理措施改良及效果探析

陶 莺

早产儿机械通气呼吸道护理措施改良及效果探析

陶 莺

目的: 探讨早产儿机械通气呼吸道护理措施并对其效果进行分析。方法: 选取我科室2014年10月~2015年12月收治的30例早产儿为对照组,采用传统的变化4种体位进行肺表面活性物质治疗。选取我科室2016年1月~2017年3月收治的30例早产儿为观察组,采用改良气管内滴入肺表面活性物质治疗。比较两组患儿的护理耐受性、不良反应、VAP发生率及操作时间、呼吸机使用时间、住院时间。结果:观察组患儿的护理耐受程度好于对照组(P<0.05),不良反应、VAP发生率低于对照组,操作时间、呼吸机使用时间、住院时间短于对照组(P<0.05)。两组患者死亡率比较差异无统计学意义(P>0.05)。结论: 改良气管内滴入肺表面活性物质治疗能够改善早产儿的预后,减少VAP的发生率,缩短呼吸机使用时间和住院时间。

早产儿;呼吸道护理;气管内滴入;肺表面活性物质

10.3969/j.issn.1672-9676.2017.20.033

早产儿属于高危儿,是指胎龄在28~37周之间的新生儿。近年来随着医疗技术的提高,其存活率明显上升。但早产儿与足月儿相比,肺脏发育不成熟[1]。机械通气是早产儿比较常用的救治措施。在机械通气的同时采用肺表面活性物质(PS)防治新生儿呼吸窘迫综合征是降低早产儿病死率的有效途径。临床上一般采用气管内滴入PS。有研究表明[2],PS的使用能够降低早产儿的病死率,减少废气瘘及慢性肺部疾病的发生。但传统方法经气管滴入PS操作繁琐费时,同时会引起血氧饱和度下降,患儿翻身时也容易脱管。因此,对PS滴入方法进行改良十分必要。本研究选取60例采用呼吸机辅助通气治疗的早产儿为研究对象,探讨改良方法的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我科室2014年10月~2015年12月收治的30例早产儿为对照组。其中男18例,女12例;胎龄28+5周~36+3周,平均(31.48±1.56)周;体质量1100~3150 g,平均(1804±320)g。选择我科室2016年1月~2017年3月收治的早产儿30例为观察组。男18例,女12例;胎龄25+6周~36+3周,平均(30.95±1.45)周;体质量830~3500 g,平均(1807±390)g。纳入标准:(1)出生后无感染。(2)符合《实用新生儿学》中早产儿、NRDS的诊断标准。(3)日龄24 h以内。(4)家属均同意治疗、护理方案。(5)无遗传病。(6)采用机械通气。排除标准:(1)湿肺、吸入性肺炎。(2)出生时有重度窒息、多器官功能损害者。(3)血液系统疾病、获得性免疫缺陷病毒感染。(4)肺部肿瘤、肺栓塞、气胸、肺出血。(5)复杂性心脏病、严重的心律失常。(6)分娩时母亲合并有感染性疾病。两组患儿在性别、年龄、体质量等方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 所有患儿住院期间接受的治疗方法均衡,包括预防感染、保暖、皮肤护理、维持水电解质平衡,生命体征监测、营养支持治疗等,机械通气的模式为同步间歇指令通气(SIMV)。

1.2.1 对照组 采用常规呼吸道护理措施。保持呼吸道的通畅,定时帮助患儿翻身,严格执行无菌技术和消毒隔离等。采用肺表面活性物质(珂立苏)治疗,放入冰箱内避光保存。使用时放在30~35 ℃暖箱中复温15 min左右[3]。用无菌注射器吸取灭菌注射用水稀释已经在暖箱中复温的药,轻轻水平转动小瓶,使之处于均匀状态,避免气泡的发生。经气管内注入珂立苏前先吸净患儿气道内的分泌物,分别于平卧位、左侧卧位、右侧卧位、平卧位,总剂量为70 mg/kg,每个体位各滴入四分之一。每个体位注射完毕后复苏囊持续加压给氧,1 min。给氧结束后拔除气管导管,给予同步间歇指令通气(SIMV)。整个操作过程中护理人员要严格执行无菌操作。注射珂立苏后联合呼吸机辅助通气,检测患儿的血氧饱和度。根据患儿的病情决定用药的次数,一般间隔12 h可再次用药1次,1 d内最多用药3次[4]。6 h后按需吸痰、不拍背,床头抬高20°~30°;气管插管拔管后采用布地奈德(0.5mg布地奈德悬浊液+0.9%生理盐水2 ml)雾化2次,接氧气(雾化时氧气不湿化),雾化吸入后排痰。雾化吸入的时间为3~5 min,氧流量5 L/min左右。间隔30 min后重复雾化1次,以减轻喉头水肿,拔管后仍采用床头抬高俯卧位。

1.2.2 观察组 在气管内滴入肺表面活性物质治疗,采用细头皮针斜刺入气管导管管腔,再经头皮针硅胶管固定一种体位缓慢注入珂立苏,珂立苏的剂量、使用事项同对照组,床头抬高20°~30°;不变换体位,采用间断注射,每次注射量不超过0.5 ml,注射药物时机选择在患儿吸气时。注射过程中需采用复苏囊持续加压给氧,每个体位注射完毕后予皮囊通气8~10 s后再次注射药物,气囊压力不宜过大,速度不宜过快。给氧结束后,给予辅助控制通气或同步间歇指令通气(SIMV)。用药过程中注意观察早产儿生命体征的变化,做好氧饱和度、呼吸频率、心率、心律的监测,做好抢救准备。

1.3 观察指标 (1)患儿的耐受程度。耐受性良好为患儿表情自然,配合。耐受性一般为患儿表情痛苦,配合较为勉强;耐受性较差为患儿苦闹不止,严重影响治疗。(2)注药时的不良反应。包括脱管、管口溢药。(3)VAP发生率。参照《医院获得性肺部感染诊断和治疗指南》中的相关诊断标准。体检肺部可闻及湿啰音,胸部X线显示肺部有浸润阴影或出现新的阴影,同时具备以下条件:呼吸道有脓性分泌物;体温>37.5 ℃;WBC>10×109/L或<4×109/L;从支气管分泌物中分离出病菌。(4)治疗操作时间。(5)呼吸机使用时间。(6)住院时间。(7)死亡率。

1.4 统计学处理 采用SPSS15.0统计学软件,计数资料比较采用χ2检验,正态分布计量资料比较采用t或t’检验,偏态分布计量资料比较采用秩和检验。检验水准α=0.05。

2 结 果

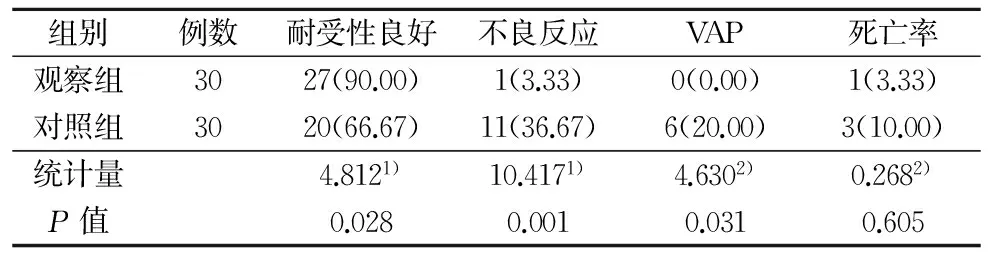

2.1 两组患儿注药时的耐受性、不良反应及VAP发生率、死亡率比较(表1)

表1 两组患儿注药时的不良反应及VPA发生率、死亡率比较 例(%)

2.2 两组患儿的治疗操作时间、呼吸机使用时间、住院时间比较(表2)

表2 两组患儿的治疗操作时间、呼吸机使用时间、住院时间比较

注:1)为t’值,2)为t值,3)为u值

3 讨 论

近年来,受各种因素的影响,早产儿的出生率逐渐升高。呼吸机机械通气在早产儿中应用比较广泛,是治疗早产儿肺透明膜病、呼吸衰竭、窒息等疾病的重要辅助手段。早产儿本身的病理、生理特点,其肺泡数量少,肺表面活性物质减少,气管与支气管相对狭窄,呼吸道黏膜柔嫩纤细,呼吸道纤毛运动功能差,自主排痰差,加上各种监护管道、引流等,是VAP发生的高危人群[5]。肺表面活性物质指由肺泡Ⅱ型上皮细胞分泌的一种复杂的脂蛋白,早产儿呼吸窘迫的发生就是由于该种物质的缺乏导致。外源性肺表面活性物质珂立苏是从猪肺中分离出来的天然表面活性物质制剂,其应用减少了早产儿呼吸窘迫综合征的病死率,还能减少肺出血、颅内出血等严重并发症[6-7]。目前经气管内滴入肺表面活性物质后能够有效稳定肺泡,防止肺泡萎陷,改善肺的顺应性。

在临床上应用肺表面活性物质治疗时,以往常采用间断、非密闭性的给药方法,经4种体位滴入,但这种操作方法不仅费时费力,而且由于频繁开放导管接口,需要在一段时间内停止辅助通气及供氧,易发生气道阻塞[8]。而且每个体位滴入完毕后都要接球囊,这也增加了气管导管滑动移位的发生风险,严重时还有可能造成脱管。本研究中采用传统气管滴入方法治疗早产儿,脱管的发生率为20.00%。气管脱管后需要再次插管,这是造成患儿喉头损伤的重要原因。同时反复的开放气道增加了气道污染的可能性,提高VAP的发生率。本研究中采用传统气管滴入方法治疗的对照组早产儿VAP的发生率为16.67%。早产儿出现VAP不仅影响了自身的康复速度,增加了患儿的病死率,同时也增加了患儿家属的经济负担并造成医疗资源的浪费。为了避免以上现象发生,我科室对肺表面活性物质经气管滴入的方法进行改进,固定一种体位注入肺表面活性物质,注射的时机选择在患儿吸气时。这种方法减少了体位的更换,用时较传统方法短,注药过程平缓,减少了药液喷出浪费及发生脱管的机会。本研究结果显示,与传统方法相比,改进后的方法提高了患儿护理时的耐受程度,减少了脱管、管口溢药、VAP的发生率,缩短了护理操作时间,促进了早产儿早日撤机。缩短了患儿的住院时间,差异均有统计学意义。改良的方法避免了因反复打开接头造成的感染,减少VAP的发生率,缩短了呼吸机的使用时间。该方法无需打开接头,而且注射时机选在患儿吸气时,有效避免了因患儿呼气而将药物咳出的现象,最大限度地减少了药物的浪费[9]。

综上所述,改良气管内滴入肺表面活性物质治疗能够改善早产儿的预后,减少VAP的发生,同时该护理技术减少了护理人员的操作时间,值得在临床上推广应用。

[1] 梁卫根,李小龙,沈 君,等.两种肺表面活性物质治疗新生儿呼吸窘迫综合症的临床疗效比较[J].现代生物医学进展,2013,13(17):3362-3365.

[2] 王力伟.PS联合NCPAP治疗新生儿呼吸窘迫综合症疗效观察[J].航空航天医学杂志,2015,26(11):1371-1373.

[3] 袁 博.改良气管内滴入肺表面活性物质治疗新生儿肺透明膜病临床效果分析与观察[J].中国医学前沿杂志(电子版),2015,7(12):118-120.

[4] 刘东成,劳庆禄,陆 妹,等.早期气管内滴入以氨溴索为载体的布地奈德防治早产儿呼吸窘迫综合征的效果研究[J].中国全科医学,2012,15(12B):4140-4142.

[5] 刘洵洵,王 佐,范莉莉.布地奈德悬液雾化吸入对新生儿呼吸机相关性肺炎的影响[J].蚌埠医学院学报,2014,39(7):861-863.

[6] 雷东红,闫 凡,王利东,等.新生儿呼吸窘迫综合征早期应用肺表面活性物质治疗的观察[J].临床肺科杂志,2013,18(7):1239-1240.

[7] 王承峰,陈光明.肺表面活性物质在新生儿呼吸窘迫综合征治疗中的应用[J].中国妇幼保健,2013,28(10):1602-1604.

[8] 卢伟能,周 伟,荣 箫,等.早产儿采用不同方式气管内滴入肺表面活性物质前后脑电活动的变化[J].中华实用儿科临床杂志,2014,29(2):126-129.

[9] 王长浦,方 敬,刘征辉,等.应用改良方法气管内滴入肺表面活性物质治疗新生儿肺透明膜病的疗效观察[J].中国医学创新,2014,11(15):69-71.

(本文编辑 崔兰英)

212001 镇江市 江苏大学附属医院儿科

陶莺:女,本科,护师

2017-06-27)