《汝南圃史》与明代江南饮食文化※

葛小寒 吴 昊

(南京农业大学中华农业文明研究院,江苏 南京 210095)

《汝南圃史》与明代江南饮食文化※

葛小寒 吴 昊

(南京农业大学中华农业文明研究院,江苏 南京 210095)

《汝南圃史》是明代万历年间(公元1573—1620年)江南士人周文华所撰,一般认为是晚明时期较为重要的农书之一。然而,文献中有颇多与饮食相关的记载,为历来研究文献学者所重视,认为是反映明代饮食文化的重要原典。但是,值得注意的是,尚未有学者讨论该书的饮食文献价值,这就为《汝南圃史》在饮食文化方面的利用造成障碍。文章着重从该书所引典籍以及该书对于食材、食法的介绍入手,讨论《汝南圃史》对明代江南饮食文化的记载,以及具体食用的历史情况。

《汝南圃史》;饮食;文献;明代

《汝南圃史》是明代万历年间(公元1573—1620年)江南士人周文华所撰,一般认为是晚明时期较为重要的农书之一。四库馆臣对《汝南圃史》的评价颇高:“是书凡分月令、栽种、花果、木果、水果、木本花、条刺花、草木花、竹木、草、蔬菜、瓜豆十二门类,皆叙述栽种之法,间以诗词,大抵就江南所有言之,……较他书剽窃陈言、侈陈珍怪者,较为切实。”[1]536由此可见,该书乃是较为实用的书籍。后世书录亦基本以“农书”定义该书,像是《中国农学书录》[2]178-179和《中国古农书考》等,均有专条议论该书。[3]220-222不过,早已有学者注意到《汝南圃史》中实际记载了很多饮食方面的内容,像是早年日本学者篠田统先生就在其专著《中国食物史研究》中将该书录于“明代食经”之下,[4]195最近姚伟钧先生等编纂的《中国饮食典籍史》亦著录了该书,由此可见是书其实亦为研究饮食史的学者所重视。[5]370-371但是,就笔者目及所见,尚未有学者专论该书到底具有怎么样的饮食文献价值,这就为《汝南圃史》在饮食文化方面的利用造成了障碍。因此,笔者将在本文中首先介绍《汝南圃史》及其作者周文华,然后从该书所引典籍以及该书对于食材、食法的介绍入手,讨论《汝南圃史》对明代江南饮食文化的记载。

1 周文华与《汝南圃史》

据《四库全书总目》的记载,《汝南圃史》的作者周文华的小传如下:“《汝南圃史》十二卷,明周文华撰,文华字含章,苏州人。前有万历庚申陈元素序,称之曰光禄君,不知为光禄何官也,文华自序称,因见允斋《花史》,嫌其未备补葺。”[1]536

通过以上介绍,基本明了《汝南圃史》作者的姓名、字号、籍贯以及生活时代。后世学者对于周氏的认识也基本不出四库馆臣的介绍,因此陈炳今曾颇为遗憾地写道:“生平事迹,查不到记载。”但是陈氏曾在民国《吴县志》发现《汝南圃史》作序者陈元素的小传,并在该书所录书目中发现了《汝南圃史》的著录。[6]76-78笔者亦尝试从崇祯《吴县志》、康熙《吴县志》中钩沉一些,却也劳而无获。不过根据《中国地方志联合目录》的记载,《吴县志》在乾隆时期亦重修过,不知乾隆《吴县志》其中如何,由于尚未得见,不敢妄断。[7]318至于周氏为何撰写该书,四库馆臣的介绍颇为简略,下引周文华自序作进一步说明:“既而染指鸡肋,羁身京洛,政苦黄尘蔽面,故园清梦时时在莺巢队列间,适王君仲至,贻我《花史》十卷,阅之乃周允斋先生所辑,……署名《汝南圃史》,以问后世,复有茂叔再出者,请更广之。”[8]655-656

以上可见,周氏所撰其实承接自“周允斋”的《花史》,且并非其一人所完成,而是经过父子两代人的努力才完稿。

下面介绍《汝南圃史》的情况。首先来看版本问题,根据《中国古籍总目》的介绍,该书有两种刻本,一种为“明万历四十八年书带斋刻本”,另一种则题为“明万历间刻本”,[9]1574王毓瑚先生比较后以为两种版本的不同,主要在于后者多了一篇王元懋的序文。[2]178-179天野元之助则进一步认为该书在明末被翻刻成了所谓“《致富全书》”,[3]220-222笔者亦在南京图书馆见到一种题为“绿荫堂藏版”的《致富全书》(南京图书馆所藏明未刻本),其中内容与《汝南圃史》完全相同,且题名之处挖改明显。目前较为通行的版本则是《四库全书存目丛书》子部第81册所录“北京图书馆藏明万历四十八年书带斋刻本”的《汝南圃史》,该本被天野氏称赞为“版本甚佳”,故而选用该文本进行讨论。

其次,简略介绍一下该书的内容。这方面其实前引《四库全书总目》的介绍就已有说明,即该书分为十二卷,前两卷总论“月令”与“栽种十二法”,后十卷则分部介绍各种花果。虽然该书主体在于介绍不可食用的“花”,但是其中“木果部”“水果部”“草部”“蔬菜部”“瓜豆部”所录的植物基本皆可食用,例如“西瓜”“茭白”“毛豆”,等等。因此,该书对于具体花果的介绍一般按照性状、栽种方法、食用方式的顺序进行。至于介绍的方式则有两种:一则广泛地引用其他典籍中的记录;二则为周文华自己生活的经验。

最后一个问题是,为何作为吴人的周文华写了《汝南圃史》?汝南即河南地区,与江南所距甚远,因此有学者以为“汝”字为“江”字之误。[10]308-309但是,实际上周文华将此书取名为《汝南圃史》的原因王毓瑚与陈炳今二位先生今皆有所说明,前者以为汝南乃是周氏的郡望,[2]178-179后者则认为江南周氏的祖籍在汝南。[6]76-78无论实际原因为何,其实这都不妨碍该书实际记载的乃是明代江南地区情况,因为书中大量存在着“吴下”如何、“吴人”如何、“吴地”如何的用语。

2 《汝南圃史》所引典籍与饮食文化

《汝南圃史》的一大特点便是所引典籍众多,周文华在该书中所参考的著作大约可以分为四个方面:第一,介绍本草植物的书籍,如《图经本草》《食物本草》;第二,传统农书,如《齐民要术》《王祯农书》;第三,地方志书,如《山东通志》《姑苏志》;第四,笔记小说与杂家类书籍,如《琐碎录》《北户录》。当然,作为农书,《汝南圃史》对于这些书籍的引用,往往较为看重它们对于植物的性状、栽种方法的介绍,如该书对于“木瓜”的介绍,便引用了《农桑撮要》一书中对于该种植物的栽种技术:“八月栽木瓜,秋社前后移栽之,次年便结子,胜如春。”[8]748又如该书对于“石榴”条的介绍,则引用了《琐碎录》中的记载,如下:“种石榴,先铺一重石子,次铺少泥,又铺石子安根,方著根在其上,用泥覆盖,平地多用大石压之。”[8]692但却发现这些植物大都可食用。

于是,我们可以发现本草书、农书、地方志、笔记小说中无意之间会录有大量有关饮食文化的知识。《中国饮食典籍史》在著录书籍之时,除了那些“食谱”“食经”之外,还著录了大量诸如《北户录》《便民图纂》《救荒本草》等其他类别的书籍。如在该书中提到,宋代笔记《武林旧事》介绍了“极难得的御膳食单与礼仪资料”,[5]220而明代本草书《救荒本草》则“客观上扩大了烹饪原料的范围,对今人研究野蔬入馔有一定参考价值”[5]347。另一方面,其实地方志中也存有大量关于饮食文化的资料,例如秦炳贞对于山东地区饮食习俗的研究便是完全从地方志出发进行的,对于地方志中的饮食资料的记载,秦氏以山东地区为例,作了如下说明:“山东的地方志中对岁时节日饮食习俗的记载颇为丰富,使我们可以很好地理解山东饮食文化与岁时节日文化。”[11]243-252这一结论同样适用于其他地区的方志中。不过,以上这些典籍对于饮食资料的记载都极为分散,不利于阅读和使用。

值得注意的是,《汝南圃史》则是按植物分门记载的,其中有意识地将不同书籍中关于同一种植物食法进行合一著录,这就有利于饮食知识的积累与整合。如其对某些食材的记载便是如此,在该书“杨梅”条下,作为食材的杨梅究竟产自哪里最好呢?《汝南圃史》分别摘录了《吴邑志》《西湖游览志》进行说明。《吴邑志》曰:“杨梅为吴中名品,出光福山铜坑第一,聚坞次之,洞庭所产尤多,唯宜腌以行远……”《西湖游览志》曰:“杨梅诸山多有之,而烟霞坞、东墓岭、十八涧、皋亭山者,肉松核小,味尤甜美……”[8]699

同样,《汝南圃史》对于食法的记载也是如此,如在“柿”条之下,周文华便先引《琐碎录》中的内容,介绍“去涩味”的方法:“红柿摘下未熟,每篮置木瓜两三枚柿,无涩味。”另有引《王祯农书》介绍“作柿干法”:“生柿,撛其厚皮,捻扁,向日曝干,内于瓮中,待柿霜俱出,可食,甚凉,其霜收之,甘凉如蜜,可医口疮及咽喉热积。”[8]710因此,《汝南圃史》便提供了文献利用与查询方面的便利,只需要此书,便可以了解若干种撰著中对于饮食方面的介绍。

此外,纵观《汝南圃史》所引的文献,可以发现当时江南地区的士人对于饮食文化认识的两个特点。

第一,江南士人可以通过阅读书籍了解到其他地域的饮食特色与生活习惯,这表现在《汝南圃史》中对于方志的引用便不仅仅局限于姑苏地区。例如该书引用福建省兴化府的志书,介绍了当地的一种“造黑糖法”;[8]725又如该书常引《山东通志》介绍各种当地所产的食材,诸如林檎、胡桃、柿饼等等。[8]701、709、710

第二,江南士人对于食材、食法的要求不仅在味道之上,而且颇强调材料、制法对于健康的重要性,这点主要体现在《汝南圃史》在引用书籍中颇强调对“本草”“医书”的引用。周文华在书中常常利用这些书籍的引用,提醒读者注意“不可多食”,如“菠薐菜”条,周文华引《图经本草》写道:“北人多食肉麦,食此则平,南人多食鱼鳖水米,食此则冷,不可多食。”[8]834

3 《汝南圃史》与明代江南的食材

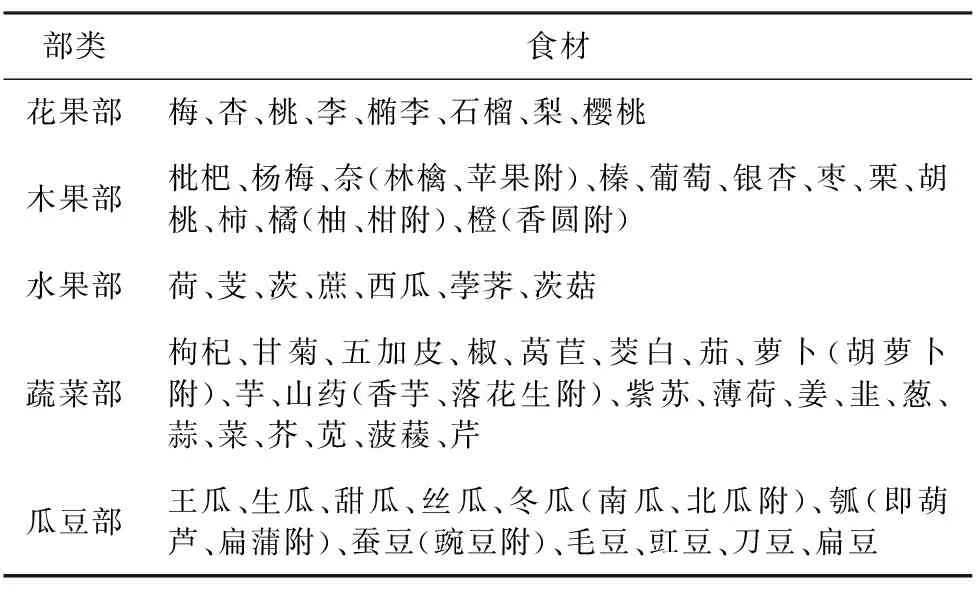

正如《四库全书总目提要》所言,《汝南圃史》所录的植物乃是有所选择的,这主要体现在地域“大抵就江南所有言之”,因此该书所录基本为明代江南较为常见的物种。[1]536另一方面,周文华又在文中时常提醒,《汝南圃史》所录的植物基本局限于“圃内”,如其在“竹木部”下有小字云:“木类甚多,不入圃者不列。”[2]802因此,该书实际上是江南家种、家养植物的汇集。这些植物,有的可以作为食材,有的则只可作盆栽以观赏。而在《汝南圃史》中,“木本花部”“条刺花部”“草本花”“竹木部”“草部”所录植物大体只可用作观赏,其他各部所录的植物基本皆可作为食材,如表1所示:

表1 《汝南圃史》食材表

以上可见,明代江南地区的食材是多种多样,即便除去《汝南圃史》未有著录的各种肉类来看,时人在当时还是可以品尝到多种多样的果蔬、瓜豆,因此,“天下财货莫聚于苏州”,似乎并非是虚言。[12]104

周文华对这些食材的介绍也不仅仅是摘录典籍编纂成目,其中还是有不少作为“吴人”的切身经验与体会的,如他常常会在书中记录了一些有关这些植物、食材的谚语,像是有关枸杞的“去家千里莫食枸杞”,再如有关生姜的“养羊种姜,子利相当”,“枇杷黄,果子荒”,等等。总结这些经验,周文华主要介绍以上这些“食材”在吴中种植的方方面面。

第一,《汝南圃史》会介绍不少植物、食材在江南的特殊俗名。例如“奈”,此种植物别名甚多,但是在江南却只有一个名称,周文华记载道:“奈之别有十……今吴下总名花红。”[8]700又如“银杏”,《汝南圃史》分录了南北的不同叫法,并给出江南地区的俗名:“北人称为白果,南人亦呼之,吴俗皆称灵眼,又称白眼。”[8]704再如“瓠”,周文华知道“瓠与葫芦实有别”,但是还是写道:“今吴中皆呼为葫芦。”[8]837又如“荸荠”,《汝南圃史》中记载道:“吴俗名地栗。”[8]727所以,江南地区特殊俗名的使用,进一步确认了这些食料皆出自吴地。

第二,《汝南圃史》会详细介绍某一种食材在江南哪一地域所产为佳。例如“山药”,书中写道:“今吴中所称赏,远曰济宁,近曰嘉定,嘉定虽小于济宁而味更甘香,他土种者皆不如也。”[8]827这样一种认识也与当时的普遍观点吻合,在正德《姑苏志》中亦写道:“山药,即薯芋,子亦出南翔。”[13]946而“南翔”正在嘉定境内。再如“薄荷”,《汝南圃史》不仅指出吴中所产佳初的地点,而且详细到了具体的位置街道:“出吾郡(按:即苏州府)学宫前,城中有卧龙街,而郡学为龙首,故又名龙脑,其香味较他处产者果胜。”[8]828志书中也有着与《汝南圃史》几乎相同的记载:“薄荷,出府学前南园者为佳,谓之龙脑薄荷,岁贡京师。”[13]944

第三,《汝南圃史》还会介绍某些品种在江南与江南之外地域的差异。例如萝卜,周文华写道:“有一种红皮鲜如血染,毗陵(按:今常州)间有之,京口(按:今镇江)以上则遍地矣,苏松嘉湖间绝无。”[8]825而苏松嘉湖则是江南的核心区域,常州、京口等处则在江南的边缘,有的学者甚至不把“京口”算作江南。[14]100-105再如“莴苣”类的“白苣”,《汝南圃史》记载“岭南有之,吴地无此”,而江南又并非没有莴苣,周氏接下来写道:“唯植野苣以供厨馔,所谓莴苣也。”[8]823又如某些植物由于水土的不同,种出来的品种也有着大小、色泽的差异,可以“芋”为例说明:“吴中所植最大,无过茶瓯,粤东西则有大至十斤者。”[8]826这些记载,对于食料不同地域的对比是具有十分明显的文献对比参考价值。

综上所述,《汝南圃史》记录了当时明代植物食材的俗名、特殊产地以及地域差异,这对于我们认识、了解明代江南地区的植物食材有着极为重要的文献参考价值。

4 《汝南圃史》与明代江南的食法

明代江南,尤其是晚明的江南,士人们对于饮食的讲究达到了一个相当的高度。这里可以引时人何良俊的一段文字,略作说明:“余小时见人家请客。只是果五色肴五品而已。惟大宾或新亲过门。则添虾蟹蚬蛤三四物。亦岁种不一二次也。今寻常燕会。动辄必用十肴。且水陆毕陈。或觅远方珍品。求以相胜。前有一士夫请赵循斋。杀鹅三十余头。遂至形于奏牍。近一士夫请袁泽门。闻殽品计百余样。鸽子斑鸠之类皆有。……然当此末世。孰无好胜之心。人人求胜。渐以成俗矣。”[15]314

以上文字的撰者何良俊正是嘉靖年间之人,由此可见,晚明以后江南士人的饮食奢侈之一斑。正是在这种风气之下,当时的士人对于食材的食法越发讲究,时人俗语有云:“天下诸福,惟吴越口福。”[16]22那么万历末年成书的《汝南圃史》中,所载有关明代江南饮食食法的特点有哪些呢?笔者翻检全书,略可总结为以下四条:

第一,强调饮食“尊生”功效,即强调饮食的保健功能。这一点据刘志琴所言乃是“明代美食思想的一大贡献”,[17]30-38且在江南地区士大夫间更为突出,例如与周文华同时代的高濂,便在《尊生八笺》中强调:“饮食,活人之本也。”[18]325何良俊也曾强调:“故修生之士,不可以不美其饮食。”[19]290例如《汝南圃史》中颇为重视对“枸杞”的食用,书中写道:“(枸杞)和羊肉作羮,和粳米煮粥入葱豉五味,补虚劳尤胜,南丘多枸杞,村人食之多寿。”[8]821另一方面,由于士大夫日常饮酒颇多,《汝南圃史》中也介绍了不少可以“解酒”的食法,例如书中记载:“深秋摘花去心蒂,以熟盐和之,……用沸水充啖,极清香解酒。”[8]821

第二,强调一种食材的多种食法,即饮食方式的多样化。陈宝良曾在其论文中就这一点进行过详细的论述,笔者不再赘言。[20]60-66但是具体到《汝南圃史》,这种多样化确实存在于文本的记载之中。如其对茄子的食法便介绍了多种:“作羮或烧煮重素馔,或腌或醋或酱或糟,或取小者浸芥辣食,俱佳。”此外该书还介绍了一种吴地独有的食法:“而糟辣二种尤善,唯吾苏各邑得此法,糟辣并宜晚。”[8]824而对“食豆”的讲究最能体现吴中食法的多样,像是扁豆,周文华认为“摘豆煮汤,汤与豆皆香美,此夏秋园种第一品也”,但是除此之外,书中还介绍了其他多种食法:“蒸食虽无汤,豆味尤佳,剥豆熏干,或俟深秋枯采炒食,或收贮至冬春,先以滚水炮去子,入糖霜水,煮熟点茶俱极可口。”[8]840-841又如“豇豆”,除了“点姜醋或油拌或和鸡肉羮俱佳”,还可以“煮烂可作豆沙,为笼坎陷,有和白米蒸饭亦香可食。”[8]839

第三,强调饮食的时令性。在《汝南圃史》中,这一点不仅体现在时人注重食用当季的食材,而且体现在他们能够想出各种方法保持食材的新鲜。这一点在《汝南圃史》对“菜”的介绍上颇为明显,该书中“菜”是作为一个整体被罗列条目的,周文华写道:“菜四时皆有,种类特异,总谓之蔬。”而春夏秋冬四季所食之“菜”并不相同,所谓“春曰春菜又名白菜”“夏曰菘菜”“秋曰葵菜又名秋菜”“冬曰藏菜”。[8]831-832此外,吴人对于时令与新鲜的讲究甚至到了日与日的差别上,如《汝南圃史》介绍了食用“蚕豆”的方法,但是对于这种食法,食材的新鲜非常关键,因此书中写道:“青时,采剥淖熟食甚佳,然须圃内生者为鲜,街头市卖则经日越宿,食无味。”[8]838但也不是所有食法都是讲究新鲜,有些反而为了取得更好的食用效果需要“贮藏”一段时间,像是“蒜”,书中介绍道:“五月五日以醋浸之,经年食乃佳。”[8]831正如《农桑辑要》所言:“泽蒜可以香食,吴人调鼎,率多用此。”[21]180

第四,强调食材的“小食”制法。江南地区的点心小食至今闻名于世,其实早在明清时期就已经为世人所注意,《清稗类钞》中有言:“小食者,犹俗所称点心是也,苏杭嘉湖人多嗜之。”如江南士人加工“毛豆”变为“青豆”小食的方法,《汝南圃史》中便有介绍:“剥子加盐水淖滚捞起,铺铁筛内,下燃炭火炙干,名青豆,点茶或如果盒俱佳。”[8]839而在《吴县志》中同样有如此的记载:“自初夏至仲冬俱鲜食,或煮熟熏干点茶。”[22]732由此可见,这一制作小食的方法应在当时极为流行。又如书中介绍了一种制作韭菜饼的方法,“(韭)和酱与生肉用麦作皮,熯熟,名韭饼,味极可口。”[8]830不过这种“韭饼”的制作略为简略,在《易牙遗意》中,有着更为完整的记录,“韭生用,切细羊脂,剁碎花椒,砂仁酱拌匀,捍博饼两个,夹稻子熯之。”[23]269甚至是作为花的“百合”与“迎春”,在江南也是可以作为“小食”食用的,前者“吴中人取其根蒸熟,用以点茶,味甚甘美。”[8]788后者“取其花,用沸汤淖过,轻盐腌之,晒干,点茶,甘香可口。”[8]759

5 结语

周文华作为晚明江南的士人,生活在一个社会经济繁荣的地域。这一地区的饮食文化亦日渐繁荣,而从周氏的撰著《汝南圃史》中,我们可以看到当时的江南民众对于饮食的独特需求,这种需求不仅是食材上的,更是食法上的。纵观本文的论述,笔者以为“多元性”一词可以概括《汝南圃史》所反映出的明代江南饮食文化。具体言之,我们可以从三个角度把握这种饮食文化上的多元性:第一,明代江南士人对于饮食文化的认识可以从不同类别、不同地域的文献中获取,他们对于饮食的认识不仅仅局限在家乡领域,而且扩展到了整个大明,这一点自然与明代日益繁荣的商业出版息息相关;第二,明代江南士人所能使用的“食材”亦多种多样,而这种多样,既有其他地区食材的引用,也有本地区包括“野菜”在内食材的扩大;第三,明代江南士人的食法也超过了前代,尤其是小食的流行,正是这一地区物质文化繁荣的标志,而且当时的士人已经不单单从“饮食”角度去理解日常食物,他们更多地开始转向“尊生”的视角,这也就暗示了明代另一种对于“饮食”的观念在江南的发酵。

[1]四库全书总目(卷一百十六)[M]∥景印文渊阁四库全书(第3册).台北:商务印书馆,1986.

[2]王毓瑚.中国农学书录[M].北京:中华书局,2006.

[3]天野元之助.中国古农书考[M].彭世奖,林广信,译.北京:农业出版社,1992.

[4]筱田统 . 中国食物史研究[M].北京: 中国商业出版社,1987.

[5]姚伟钧,刘朴兵,鞠明库.中国饮食典籍史[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[6]陈炳今.探求《汝南圃史》琐记[M]∥驻马店地区地方史志编纂办公室.驻马店地区地方志资料汇编(第8辑).驻马店:驻马店地区地方史志编纂办公室,1985.

[7]中国科学院北京天文台.中国地方志联合目录[M].北京:中华书局,1985.

[8]周文华.汝南圃史(卷首自序)[M]∥四库全书存目丛书(子部第81册).济南:齐鲁书社,1995.

[9]中国古籍总目编纂委员会.中国古籍总目(子部第81册)[M].北京:中华书局,2009.

[10]王重民.中国善本书提要[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[11]秦炳贞.山东方志所见岁时饮食习俗的文化解读[J].民俗研究,2010(3):243-252.

[12]郑若曾.江南经略(卷二上)[M]∥景印文渊阁四库全书(第728册).台北:商务印书馆,1986.

[13]王鏊.姑苏志(卷十四)[M]∥天一阁明代方志选刊续编(第11册).上海:上海书店:1990.

[14]李伯重.简论“江南地区”的界定[J].中国社会经济史研究,1991(1):100-105.

[15]何良俊.四友斋丛说(卷三十四)[M].北京:中华书局,1959.

[16]顾起元,谭棣华.客座赘语(卷二)[M].陈稼禾,点校.北京:中华书局,1987.

[17]刘志琴.明代饮食思想与文化思潮[J].史学集刊,1999(4):30-38.

[18]高濂.遵生八笺·饮馔服食笺[M].王大淳,等,整理.北京:人民卫生出版社,2007.

[19]何良俊.四友斋丛说(卷三十二)[M].北京:中华书局,1959.

[20]陈宝良.明代饮食生活时尚及其新动向[J].社会科学评论,2004(2):60-66.

[21]石声汉.农桑辑要校注[M].北京:中华书局,2014.

[22]牛若麟,王焕如.吴县志(卷二十九)[M]∥天一阁明代方志选刊续编(第11册).上海:上海书店:1990.

[23]韩奕.易牙遗意(卷下)[M]∥四库全书存目丛书(子部第80册).济南:齐鲁书社,1995.

Ru’nanGardenHistoryandtheDietaryCultureofJiangnanintheMingDynasty

GEXiaohanWUHao

(Institution of Chinese Agricultural Civilization,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,Jiangsu, China)

Ru’nanGardenHistoryis the history of the Ming Dynasty (1573—1620) by Zhou Wenhua, is generally considered one of the most important agricultural books in the late Ming Dynasty. However, there are a lot of diet related documenter, is always attach importance to research documenter, is a reflection of important classics book of Ming Dynasty. However, there is no scholars discuss diet documenter value of the book, which is the obstacle to using theRu’nanGardenHistoryin the history of food culture. This paper focuses on the book cited books and the book for food ingredients, discusses the food culture in the Ming Dynasty during the south of the lower reaches of the yangtze river byRu’nanGardenHistory.

Ru’nan Garden History;diet;literature;the Ming Dynasty

TS971

A

2095-7211(2017)06-0019-05

本文为江苏省普通高校研究生科研创新计划项目“明代江南地区农业文献研究”的阶段性研究成果,项目编号:KYZZ16_0362。

葛小寒(1990—),男,江苏南京人,南京农业大学中华农业文明研究院2015级博士研究生,主要从事农学史、古农书研究。

吴昊(1983—),男,浙江杭州人,历史学博士,南京农业大学中华农业文明研究院博士后,主要从事中国文化史、农业史研究。