政策导引下的东北地区经济发展方式转变绩效评价

高 ,2,谭 亮3,王士君

(1.东北师范大学 地理科学学院,吉林 长春 130024;2.吉林建筑大学 建筑与规划学院,吉林 长春 130118;3.吉林体育学院 体育人文社会科学学院,吉林 长春 130022)

政策导引下的东北地区经济发展方式转变绩效评价

(1.东北师范大学 地理科学学院,吉林 长春 130024;2.吉林建筑大学 建筑与规划学院,吉林 长春 130118;3.吉林体育学院 体育人文社会科学学院,吉林 长春 130022)

基于政策演变的视角,采用综合指数法,以东北地区经济发展方式转变目标、动力、约束、成果指数体系为依据,结合东北地区建国以来区域发展战略实施的四个时期:计划经济体制下基于重工业发展时期、陷入产业结构失衡泥沼的经济转型发展时期、东北振兴战略时期、东北再振兴时期,对各阶段在政策影响下的经济发展方式转变逻辑和转变绩效进行了梳理和评价。

东北地区;政策导引;发展方式;绩效评价

1 前言

区域政策是在一定的历史时期,立足于国家发展方针和区域发展特征,为缩小地区间差距、促进某些地区优先发展和解决区域发展问题等制定的一系列促进该区域经济社会改革和发展的政策措施[1]。经济发展方式正是在区域政策的导引下表现出适应新时期环境变化的经济、社会、资源、环境等多种特征要素驱动区域发展的手段、方法和形式。

新中国建立以来,东北地区作为我国实行计划经济体制最为彻底的地区,总体发展历程受到外部国家宏观政策和自身发展客观需求的共同作用,伴随着历史阶段区域发展战略的更替,从建国后大搞重工业生产到改革开放后产业结构转型,再到稳步发展时期的“东北老工业基地振兴”及近年提出的供给侧结构性改革的大背景下,战略布局、发展方式、资源配置方式

等深受政策的影响呈现出显著的阶段性差异,但是否对推动经济发展方式转变表现出积极的响应效益,是本文探讨的主要内容。

2 评价方法

2.1 研究区域与研究方法

本文以1953年全国开始实行计划经济体制为时间起点,同时考虑到区划的完整性和数据统计的准确性。本文的研究区域主要以辽宁、吉林、黑龙江三省(不含内蒙古自治区东部的四盟市)为研究对象,采用国际上最为通用的综合指数法来进行指数合成,指标权重的确定是通过专家打分结合经验判断,综合调整赋值确定[2]。

2.2 指标体系的构建

本文为衡量东北地区经济发展方式转变的成效和幅度,基于经济发展方式转变逻辑的四个方面出发,运用层次分解法构建三个层次的指标体系,具体指标见表1[3]。

2.3 数据来源

数据来源主要以1993—2016年的《吉林省统计年鉴》、《辽宁省统计年鉴》和《黑龙江省统计年鉴》为主,同时还参考了1993—2016年的《中国科技统计年鉴》、2004—2016年的《中国区域经济统计年鉴》和政府网站的部分数据。

表1 经济发展方式转变的指标体系

注:指标权重在0—1之间赋值,权重在各自层级内总和为1。

3 政策导向下的东北地区发展方式转变评价

东北地区按照区域政策导向和发展战略布局演化可以划分为四个主要阶段,分别为:建国后数量优先的粗放式发展时期(1953—1977年)、改革开放的过渡时期(1978—2002年)、效率优先的振兴时期(2003—2012年)和质量优先的再振兴阶段(2013年至今)[4]。东北区域政策导向及战略布局和发展方式演化的内在逻辑见表2。由于建国初期和改革开放时期,部分指标的名称和统计口径与后期存在较大偏差,故根据不同阶段政策导向的重点增加相应的测评指标。

表2 东北地区区域发展战略演变(1953—2015)

3.1 建国初期:1953—1977年

建国之初,为了迅速摆脱贫穷落后的面貌,我国选择了一条优先发展重工业的工业化道路[4],东北地区作为工业项目的主要落户地区,率先进入快速工业化时期,进而带动了区域发展的全方位转变。“一五”时期,在落户东北的58项国家重点项目中约1/2属于矿业开采及加工项目,初步扭转了东北地区的军事工业结构[5],转而向以重工业为主导的工业化道路转变,其中围绕石油、煤炭和森林三大东北地区最重要的资源产业为基地形成了二十几个资源型城市。同时,依托相对密集的铁路网,逐步形成了以能源、原材料、机械装备、化工、森工和军工等为主,门类齐全的工业体系[6],但其中相当一部分产业属于高消耗、高污染、低附加值的夕阳产业。在建国初期,受计划经济体制和刚性生产的影响,产业结构由1953年的33∶41∶26发展到1977年的21∶62∶16,依托资源、资金、劳动力、环境的高耗投入模式的工业生产长期占据经济总量的主要地位,逐步强化了产业结构的“二一三”特征。在第一产业积累不足、第三产业发展滞后的情况下,为东北地区的经济衰退埋下了隐患。

3.2 改革开放25年:1978—2002年

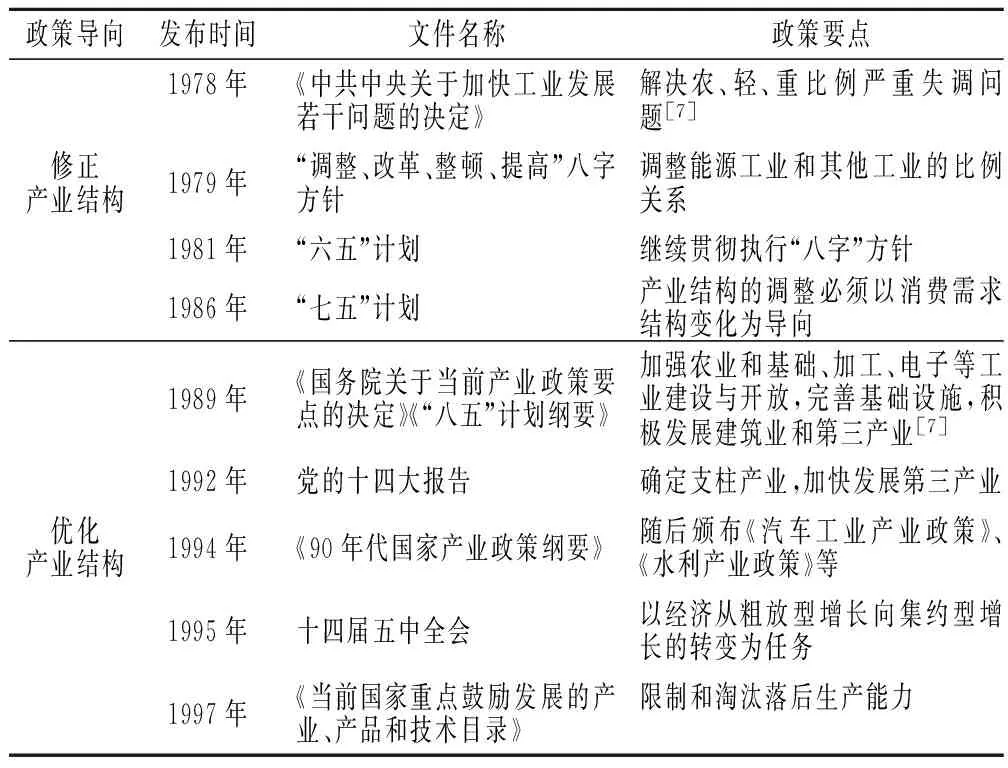

改革开放后,国家开始全面推进经济体制改革,投资重点和发展重点发生转移,对传统计划经济体制基础牢固的东北地区,为扭转建国后因优先支持重工业发展的宏观政策所引起的轻、重工业之间比例失调和生产方式落后、资源枯竭、农产品积压等问题,先后通过多项政策引导(表3),并以产业结构调整为契机带来经济发展方式的转变。

表3 改革开放25年引导东北地区发展方式变迁的经济政策

修正产业结构:首先,调整轻重工业比重,产值由1978年的31.8∶68.2调整至1989年的36.2∶63.8,严重的比例失调状况逐步缓解。其次,优化第二产业内部结构,对石油、煤矿、电力等污染强度大、资源消耗多的行业进行技术改造,提高能源开采和加工能力,缓解能源不足与发展区域经济之间的矛盾。第三,逐步提升第三产业比重,加大对通讯、金融、保险、卫生、教育等行业的投资;逐步完善产业结构升级,全区三产产值比从1978年的20.0∶64.3∶19.7调整为1989年的15.6∶52.9∶31.5,由长期的“二一三”过渡到“二三一”,产业结构趋向合理化,带动了东北地区经济提高,1978年经济增长指数比前一年高出约1倍,随后一直呈现高于10%的增幅,持续至1988年。20世纪80年代末90年代初东北地区受宏观经济紧缩影响,出现了改革开放以来的经济回落期。由于这一时期东北地区原有支柱产业大都从稳定阶段进入衰退阶段,新兴支柱产业未能及时补充,产业结构调整陷入危机。同时,城市对农村产业的带动作用不强,传统优势农产品大量积压、农业经济效益难以提高等问题突显,因此先后引发“东北现象”及“新东北现象”。

优化产业结构:20世纪90年代后,在东北亚区域经济合作大环境的推动下,东北地区为吸引外资对地区产业结构调整提出了更高要求。东北各级政府把发展第三产业和高新技术产业作为产业结构优化升级的标志和重要途径[5],先后开设高新技术开发区,并积极推动企业的技术改造,建立新技术推广示范点和企业技术中心等,第三产业的生产总值和从业人数的比重均呈现稳步上升态势,带动了经济发展指数的逐步提升。

图1 东北地区经济发展方式转变综合指数与分项指数

从图1可见,1992年后我国能源、环境的约束作用大幅度降低,但第三产业和高新技术产业的迅速扩张未能从根本上解决经济增长下挫的实质矛盾,自1994年地区GDP和人均GDP增长率出现持续走低的局面,转变动力不足成为继产业结构后又一影响东北地区综合发展指数提高的重要因素。

3.3 东北振兴10年

2002—2003年,我国多次提出对东北地区等老工业基地的产业结构、经济体制的调整与改造措施,对以资源开采为主的城市和地区的接续产业给予支持。随后,我国持续关注东北地区的振兴。东北地区也积极推进一系列改革措施(表4),并取得阶段性成果。

创新改革助力发展方式集约化推进:在振兴战略的指导下,东北地区围绕装备制造、石油化工、农产品深加工、汽车零部件等优势领域,启动了160个东北老工业基地调整改造项目和高技术产业化项目,培养优势产业和支柱产业。同时,推进信息化与工业化融合,取得了突破性的技术升级与创新,并通过软件和服务外包产业、文化产业、旅游业等推动区域服务业的发展和升级,构建产业发展新格局。实施振兴战略10年来,东北地区经济发展方式转变的综合指数提高近30%,这主要得益于转变动力指数的提升,其中创新指数从43.59提升至74.72,成为带动区域产业结构调整、经济增长的强大动力。依托东北地区高等院校和科研院所中丰富的智力资源,通过创新手段渗透到经济发展和社会建设中对产业升级和技术改造均起到较大作用,为区域发展方式寻求集约化转变迈出了重要的一步。

表4 东北振兴后引导东北地区发展方式变迁的经济政策

体制机制创新取得突出进展:2003以来,东北地区国有企业改制改组力度,对国有大型工业企业实现了股份制改造、国有中小工业企业产权制度改革[7]。同时,促进非公有制经济的快速发展,积极推动国有资本、民营资本和外资经济的融合发展,混合所有制经济的国有体制改革。2012年,东北三省非公有制经济占地区生产总值的比重分别达到了64%、50.8%和51%,比2003年提高了14.7%、17.8%和21.4%。

加大开放力度,深化区际协作:辽宁沿海经济带、沈阳经济区、长吉图开发开放先导区等国家战略的实施,大连、绥芬河、沈阳、营口等地保税区的开发与建设,加大了东北地区的对外开放力度和尺度,使东北地区的协调发展取得了长足进展[8,9]。这一阶段,转变动力的提升成为促进东北地区经济发展方式转变的主要力量,在技术创新、体制创新、基础设施完善、区际协作等政策的导引下,分项指数均保持较大幅度的提升,尤其是转变目标指数迎来了自改革开放后的快速增长期,充分说明东北振兴政策的提出,促进了经济发展方式稳步转变,较好地契合了政策的引导作用。

3.4 东北再振兴3年

东北振兴战略实施10年后,东北地区转变目标指数的提升在2012年发生了逆转。由于低端重化工业、能源产业产能过剩,依靠投资驱动的增长方式已难以为继,体制机制等深层次矛盾仍然突出,致使地区经济增速持续回落,下行压力加大,国家为巩固扩大东北地区振兴发展成果、破解发展难题、依靠内生发展推动东北经济提质增效升级,通过简政放权、创新驱动等政策导向开启新一轮振兴战略。东北再振兴的其他政策参见表5。

表5 东北再振兴3年引导东北地区发展方式变迁的区域政策

从2013—2015年经济发展方式转变指数中可见,受体制机制、技术等多方面创新能力的大幅提升,转变动力指数在2014年实现回升;资源与社会优势要素的紧密结合虽然促进了转变约束及转变成果保持上升态势,但转变速度趋缓;转变目标中虽然产业结构的调整不断进步,但未能带动经济效益的增长。自2011年以来,经济效益持续较大幅度的下降颓势仍在持续,也是逐步适应我国进入新常态的趋势性特征。

4 政策导向作用分析

自建国以来,东北地区先后经历了四个阶段的区域经济发展战略,塑造了不同发展时期的发展方式。建国后,在国家政策从刚性向弹性逐步转变的大环境下,东北地区作为实行计划经济体制最彻底的典型区域,早期政策的实施力度、制度缺失和体制不合理是导致东北地区长期沿袭高投入、高能耗、低产出、低效益的粗放式生产的重要原因,虽然推动了地区经济发展和工业化的推进,但未能从根本上走出一条可持续的发展之路,也为地区环境的全面恶化埋下了隐患。可以看出,此时以数量取胜的经济发展方式的形成与国家政策导向有着紧密的联系。改革开放后,东北地区在传统工业经济发展方式下形成的重型产业结构和较单一的所有制结构以及由此形成的陈旧观念与市场化自由经济发展之间的矛盾逐步显现,虽然在相关政策的导引下得以改善,但种种矛盾未得到深层次分析和解决,经济发展方式的转变流于表面,市场经济的推进突显出东北地区的力不从心,与市场化发展契合程度较高的发达地区之间的差距在无形中进一步拉大,发展方式转变困难重重。振兴战略的提出对前期状况提出了有效的修正,在动力支持和约束削弱的双重作用下,逐渐摆脱以牺牲环境和损耗资源为代价的传统重工业、大农业向高新技术产业与传统产业融合的产业结构调整,体制机制改革取得突破进展,经济发展效益显著提高,居民生活环境和质量大幅改善,为地区经济发展进入新常态后拓宽发展新空间。

目前,东北再振兴战略的提出没有能在短时间内实现突出的成效,随着近几年经济走势的下滑,经济发展方式的转变也出现乏力现象,尤其是转目标和转变动力的失势,导致我国东北地区经济发展方式的转变速度减缓。为了寻求进一步发展,仍需要相关政策指导加以突破,主要从完善创新体系、产学研协同机制调整等方面入手,这是东北现象的问题症结,也是区域经济发展方式转变的内在动力;加强区域产业结构对其高度耦合的就业结构的转换带动作用是突破区域经济发展方式目标转变的可靠途径;促进城市群组功能升级,打通东北地区经济发展脉络是促进区际协作,降低经济发展方式转变约束的有效保障,区域政策的出台可适当关注这些方面,以期为发展方式的战略性转变提供思路,使东北地区步入持续、快速、协调、稳定的发展之路。

[1]金凤君,陈明星.“东北振兴”以来东北地区区域政策评价研究[J].经济地理,2010,30(8)∶1259-1265.

[2]李玲玲,张耀辉.我国经济发展方式转变测评指标体系构建及初步测评[J].中国工业经济,2011,(4)∶54-63.

[3]关皓明,翟明伟,刘大平,等.中国区域经济发展方式转变过程测度及特征分析[J].经济地理,2014,34(6)∶16-24.

[4]王晓雨.中国区域增长极的极化与扩散效应研究[D].长春:吉林大学博士学位论文,2011.

[5]衣保中.建国以来东北地区产业结构的演变[J].长白学刊,2002,(3)∶90-93.

[6]陈晓红.东北地区城市化与生态环境协调发展研究[D].长春:东北师范大学硕士学位论文,2008.

[7]张国宝.开创振兴老工业基地工作新局面[J].财经界,2008,(1)∶41-46.

[8]国家出台新一轮支持东北振兴的政策恰逢其时.新闻网络[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2014-08/19/content-2737056.htm.

[9]姜宏.东北地区中小企业集群化成长及集聚区建设[D].长春:吉林大学博士学位论文,2011.

[10]《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》[Z].共产党员,2015∶12.

PerformanceEvaluationofEconomicDevelopmentPatternunderPolicyGuidanceinNortheastChina

GAO He1,2,TAN Liang3,WANG Shi-jun1

(1.College of Geographical Science,Northeast Normal University,Changchun 130024,China;2.College of Architecture amp; Planning,Jilin Jianzhu University,Changchun 130118,China;3.College of Sports Humanities and Social Sciences,Jilin Sport University,Changchun 130022,China)

Based on the policy evolution,this paper adopted the comprehensive index method,based on the change of the economic development mode,the power,the constraint and the index system of the northeast China,and the four periods of the regional development strategy since the founding of the northeast region.That were the period of the northeast′s revitalization and development strategy,the revitalization of the northeast,and described the economic changes in the mode of economic development under the influence of the policies of the period and change the performance.

Northeast China;policy guidance;economic development pattern;performance evaluation

10.3969 /j.issn.1005-8141.2017.09.0010

F207

A

1005-8141(2017)09-1073-04

2017-07-11;

2017-08-25

国家自然科学基金项目(编号:41471142、41630749);吉林省教育厅科学研究项目(编号:2016第163号)。

王士君(1963-),男,吉林省长春人,教授,博士生导师,主要从事城市地理、经济地理、城市与区域规划研究。