基于网络文本的无锡旅游形象IPA模型分析与对策*

赵 刘,程 琦

(无锡商业职业技术学院,江苏 无锡214153)

【旅游业研究】

基于网络文本的无锡旅游形象IPA模型分析与对策*

赵 刘,程 琦

(无锡商业职业技术学院,江苏 无锡214153)

网络文本对于游客形象感知调查和目的地形象设计完善具有重要价值。运用内容分析法和ROST软件统计无锡官方宣传形象与游客实地感知形象两方面信息,进行宣传—感知形象的共词分析、差异分析、情感分析等。运用IPA模型对相关数据进行进一步研究,基于优势区域和改进区域的分析评价,阐述了无锡宣传形象与感知形象的异同及其原因。在理论上构建了基于网络文本的旅游形象IPA分析模型,以无锡为例进行实证分析,并从形象定位、资源开发、全域旅游3个方面提出实践对策。

网络文本;形象感知;形象设计;IPA

0 引言

旅游目的地形象一般是指旅游者或潜在旅游者对旅游目的地的总体认识、评价和印象。研究发现,潜在旅游者在选择目的地时很大程度上依赖于旅游目的地感知形象[1],旅游目的地形象的推动效应对旅游目的地的发展至关重要[2]。因此,认真调查游客形象感知结果,科学地进行形象设计,目的地可以合理地激发旅游者的旅游动机和需求,促进旅游业的良性发展。通过文献梳理发现,国内外目的地形象研究普遍采用问卷调查方法获取原始研究数据[3]。随着互联网的发展,越来越多的游客通过网络获取旅游信息、分享旅途体验,存在于网上的大量信息使得利用网络数据来研究旅游现象成为可能。与问卷调查对游客存在的诱导性、干扰性和局限性不同,网络空间自由、开放、共享的特性能够充分地反映游客对旅游目的地形象的真实感知。网络信息已经成为研究旅游者行为的重要数据源[4],通过对论坛游记的文本内容分析,总结出太白山背包客行为特征的高频词。张高君等通过旅游网站搜集信息,研究了游客对华山形象的感知[5]。张文和顿雪霏以网上游记为样本,就大陆游客对台湾旅游目的地形象的感知进行了分析[6]。苗红等[7]、陈培等[8]分别基于网络文本对嘉峪关和西安的游客感知形象进行了分析,并提出形象设计建议。郭风华等运用内容分析法研究了成都“五朵金花”乡村旅游形象认知结构[9]。由于研究网络文本可以较好地调查游客真实体验,从而在促进游客出游以及目的地形象完善方面都具有十分重要的作用,所以作为新兴领域的网络文本研究具有较大的理论价值和现实意义。

从形象设计与感知的角度来看,关于目的地旅游形象研究内容又可以分为两个部分,一是由地方政府、旅游企业等开展的旅游形象设计,二是旅游者产生的旅游形象感知。旅游地形象的概念模型及定量研究始终是旅游形象研究领域的热点。在概念模型方面,Gunn提出了旅游目的地形象的七阶段理论[10],Dann提出了旅游形象的“推引力”模型[11],Baloglu和McCleary提出了形象建构的“认知—情感”模型[12],李蕾蕾提出了旅游地形象的TDIS模式[13]等。在形象测量方面,一般采用非结构性测量(焦点小组与结构访谈)和结构性测量方法(问卷调查),数据分析一般采用因子分析、多元回归分析、T检验与方差分析[14-16]等,部分学者尝试着结合非结构性测量与结构性测量结合的方式来分析旅游形象问题[17-20]。国内学者进一步探索了“旅游目的地形象三维测量模型”[21]、旅游目的地形象评价指标体系[22]、基于结构方程模型研究旅游形象[23]的影响路径等等。总体来看,主体研究思路是力图用更清晰化的模型或数据来表述这种人脑意识中较为复杂和含糊的旅游形象概念,努力为旅游开发设计和游客满意度反馈等进行服务。但是目前旅游地形象研究主要还是集中于游客感知形象,旅游设计形象(投射形象)与感知形象的差异问题及分析解决策略仍然值得学界进一步深入探索。由于形象设计主要源于地方旅游资源的本底特色,而游客形象感知则来源于实地主观感知,二者之间有可能存在一定差异,针对此问题如何从网络文本角度切入,并进行旅游形象的细致分析与调整完善,目前尚缺乏有力的研究成果与有效的研究模式。本文以无锡市为例,进行形象网络文本的理论探索与实践分析,试图将网络文本内容分析与IPA模型相结合,以一种较为简洁的分析模型来研究形象设计与感知的差异问题。本文预设的研究问题在于,形象设计与形象感知在现实中是否存在差异?如何利用简洁的模型来厘清这种差异?如何在旅游管理中有针对性地调整这种差异以服务于实践?作为中国优秀旅游城市,虽然无锡拥有较为丰富的旅游资源,但是近年来面临着周围旅游强市的竞争压力以及形象设计不够清晰的困境。本文将在网络文本统计信息的基础上,采用内容分析法,结合ROST Content Mining软件和IPA模型,科学系统地总结无锡旅游宣传形象与游客实际感知形象的异同点,从而提出形象设计的调适意见,帮助城市旅游形象进行优化与改善。

1 研究方法与路线

1.1研究方法

本文采用网络文本的内容分析法。网络文本主要指网页、论坛、博客、旅游者游记、旅游攻略等网络文本信息源。内容分析法就是针对网络文本进行深入分析研究的科学方法,主要使用的工具就是ROST Content Mining(简称ROST CM6)软件。该软件具备文本分词、中文词频和文本内容分析的功能,通过进行分词、词频统计、聚类、相关性、相似性以及情感倾向等分析,以实现内容挖掘、文本分析和知识处理的目的。

本文采用IPA(importance performance analysis)模型对网络文本数据做进一步分析,IPA模型也被称为多因素贡献模型(如图1所示)。简单地说就是对影响游客旅游形象感知的重要性因素和实际感知程度进行组合评价,从而为确定哪些因素应该强化、哪些应该弱化提供依据。网络文本中来源于政府和企业的形象宣传内容实际上反映了形象设计者所认为的地方旅游形象重要因素,哪些高频度词汇是设计者所认可的能代表无锡旅游形象的关键词;而源于游客感知结果的内容反映了实地感知后的满意度情况,相关高频词汇是感知者所认可的无锡旅游形象的真实反馈。将形象宣传和形象感知分别作为纵、横坐标轴,从而划分为4个象限区。

图片来源:作者绘制。

图1网络文本IPA分析模型

其中Ⅰ象限为形象设计者和感知者均认可的形象优势区域,反映了目前公认的代表无锡城市形象的属性要素;Ⅱ象限为形象设计者认可却为感知者所忽视的形象改进区;Ⅲ象限为形象设计者和感知者均不大重视的机会区域;Ⅳ象限为形象感知者认可却为设计者所忽视的形象改进区。其中对于两个改进区域的详细分析将为目的地旅游形象完善提供重要参考意见。

1.2数据来源

本研究数据来源于两个部分,第一部分是网络媒体宣传数据,主要从旅游政务网(http://www.wuxitour.gov.cn/)、畅游江苏(无锡)网(http://www.jstour.com/wuxi/scenic/),以及无锡各大旅行社和景区等,搜集无锡市官方描述信息和无锡旅游企业营销信息中关于城市形象的网络文本数据,经过分析整理,剔除重复数据共得到相关信息数量为32和76条。第二部分是游客在无锡旅游后呈现在各大网站上的网络文本,以论坛、博客、游客评价、游记攻略等为主要来源的对无锡城市旅游形象感知的网络文本数据。以“无锡旅游”为检索词,剔除重复内容,整理出的游客点评数量分别为:蚂蜂窝网(http://www. mafengwo. cn/)42篇、驴妈妈网(http://www.lvmama.com/)48篇、途牛网(http://www.tuniu.com/)35篇、驴评网(http://www.ilvping.com/)25篇、百度网(http://lvyou.baidu.com/)24篇、携程网(http://you.ctrip.com/)30篇、猫途鹰网(http://www.tripadvisor.cn/)18篇(原到到网)。

1.3研究路线与模型

以网络文本中与无锡旅游形象相关内容为研究对象,运用内容分析法和ROST软件统计官方宣传形象与游客实地感知形象两方面信息,进行宣传—感知形象共词分析、宣传—感知形象差异分析、情感分析等。运用IPA模型对相关数据进行进一步分析,通过分析无锡宣传形象与游客实地感知之间的异同,来评价城市形象设计现状,并从形象设计角度提出调整和完善形象设计的可行性建议,力图构建城市旅游形象在网络视角下的有效研究模式(如图2所示)。

图片来源:作者绘制。图2 基于网络文本的旅游形象IPA分析应用模型

2 无锡市旅游形象的宣传—感知数据整理与初步分析

2.1数据整理

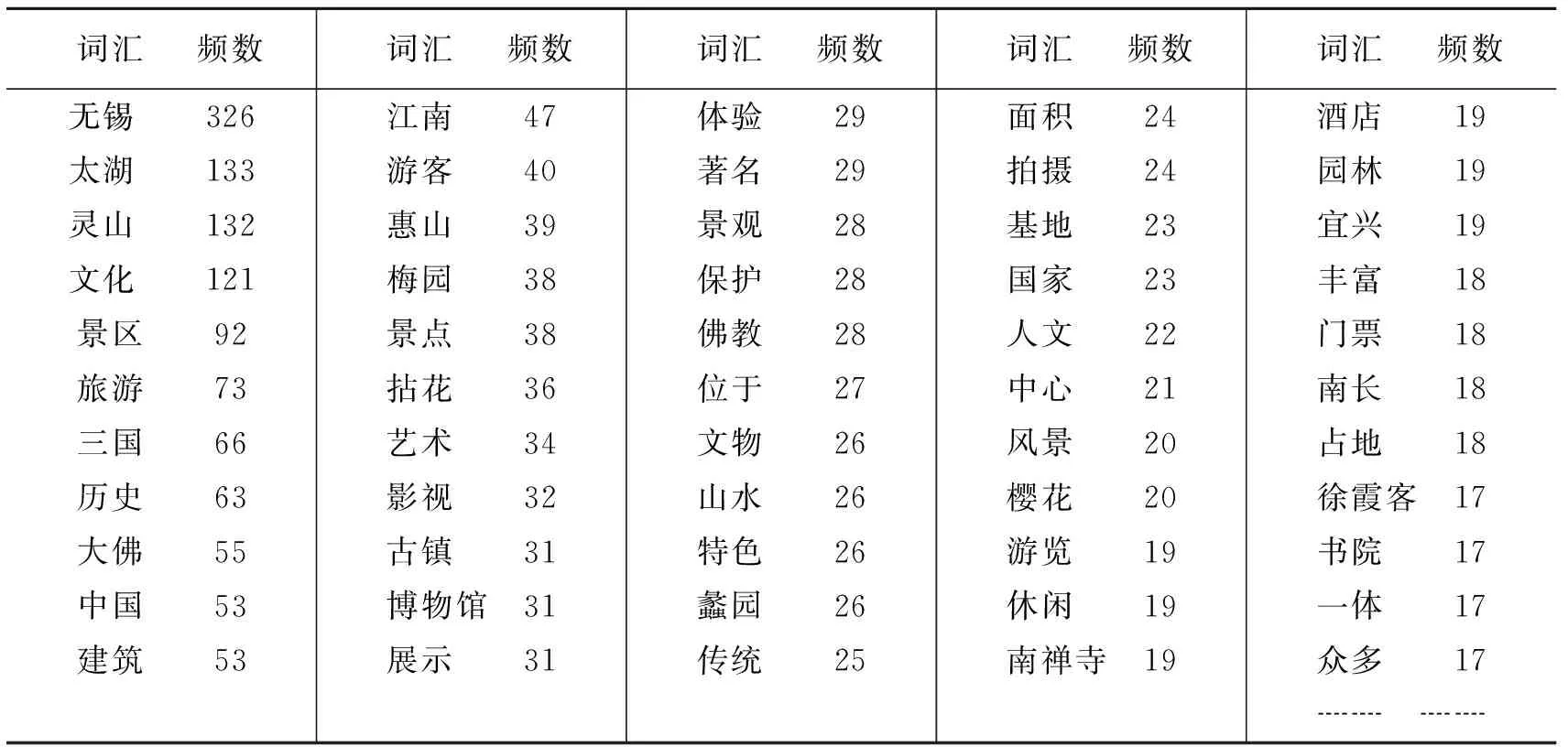

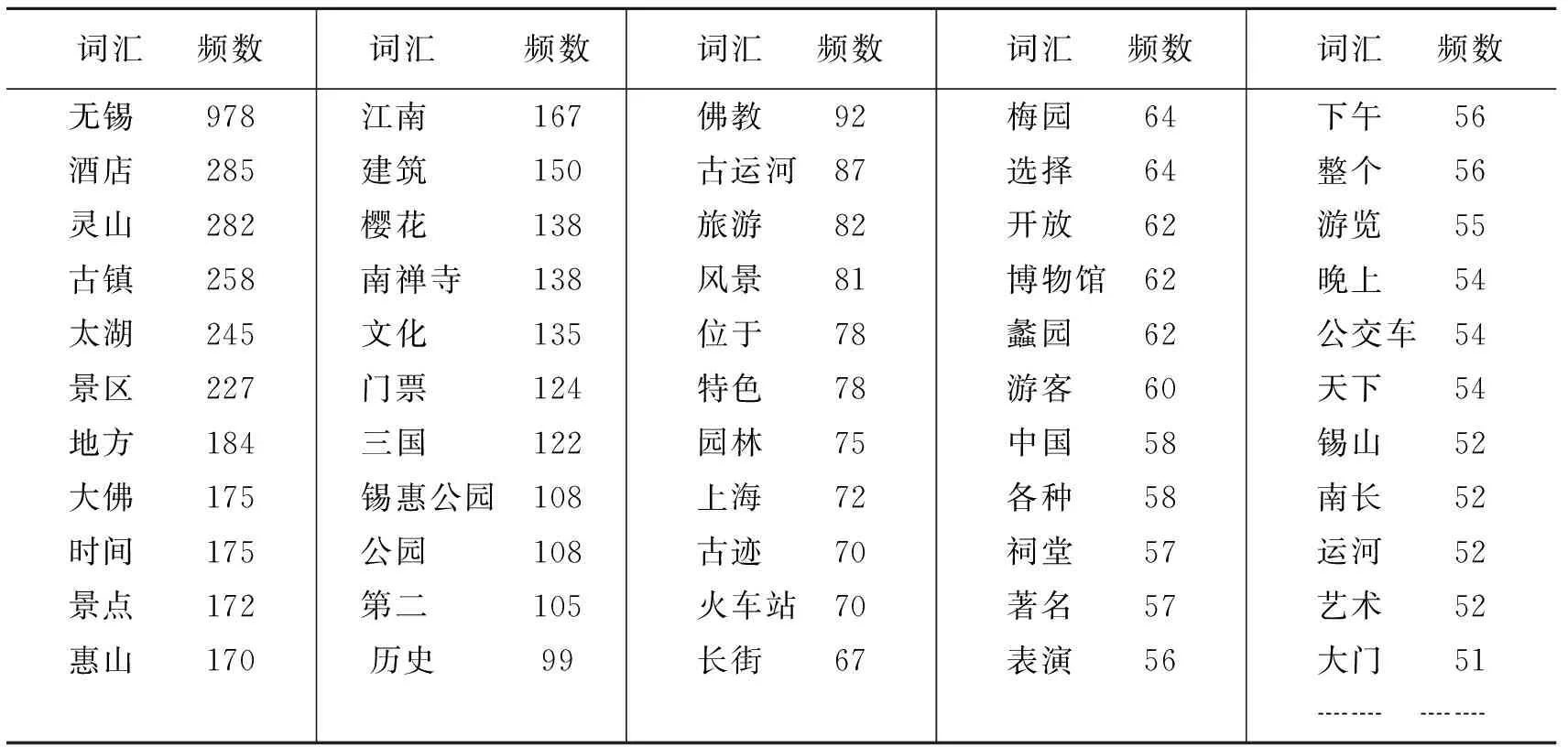

将两部分数据分别整理到TXT文档,导入ROST软件,进行分词和词频分析,滤出部分无关高频词汇,得到无锡市旅游宣传形象属性网络文本高频词统计(如表1所示)和游客实地感知旅游形象属性网络文本高频词统计(如表2所示)。

2.2数据分析

为更直观地观察无锡市形象设计与感知之间的差异,利用ROST软件的可视化功能,将表1和表2相关内容生成标签云图(如图3所示)。

表1 无锡市旅游宣传形象属性网络文本高频词统计(部分)

注:词汇统计表选取前55个。

图表来源:作者绘制。

表2 无锡市游客实地感知旅游形象属性网络文本高频词统计(部分)

注:词汇统计表选取前55个。

图表来源:作者绘制。

图片来源:作者绘制。图3 形象设计、实地感知高频词组标签云

2.2.1 词性分析

从词性来看,无锡市形象设计与形象感知高频词统计表中主要由名词、动词、形容词构成。两表中的名词主要由无锡市旅游景区、空间、特产等组成;动词比例在形象感知统计表中更高,主要反映游客旅游过程的运动细节和流程;形容词比例在形象设计统计表中更高,主要反映了行政机构和企业对于地方旅游特色的总结与概括。

2.2.2 宣传—感知形象共词分析

通过统计整理两表中共同高频词(如表3所示),有73个相同词汇,占统计表的50%左右。特别的是,灵山、太湖两词在形象设计与形象感知统计表中出现频度大大高于其他词汇,这实际上反映出灵山景区和太湖风景区已成为无锡旅游的两大支柱,形成了无锡旅游的真正特色。这既是旅游企业和政府机构的共识,也得到旅游者的高度认同。从词性和类别来看,共同高频词大多由名词构成,包括景点类,如崇安寺、大佛、东林、古运河、锡惠公园、惠山、蠡园、梅园、灵山、南禅寺等;空间类,如江南、地方、故居、祠堂、广场、建筑、面积等。除名词外,还有一些总结类形容词,如独特、丰富、著名、自然等,以及部分常规动词如拍摄、旅行、感受、体验等。

表3 旅游宣传形象和游客实地感知形象共词

图表来源:作者绘制。

2.2.3 宣传—感知形象差异分析

在无锡市旅游宣传形象属性网络文本高频词统计中,滤除与游客实地感知的共词,得到宣传形象差异词汇统计表(如表4所示)。该表内容为地方政府和企业认为能够代表无锡旅游形象的重要词汇,却并没有得到游客实地感知印证的内容。从词性和类别来看,该表主要由5部分构成,一是景点类名词,如点将台、动物园、九龙(灌浴)、华西、春涛、宜兴、竹海等;二是文化背景类名词,如吴文化、徐霞客、工商业、工业、明星、遗址、民俗等;三是总结类形容词,如现代、休闲、度假、生态、山水、悠久;四是宏观描述类名词,如江苏省、华东、一体、长江等;五是特产类名词,如紫砂、银鱼等。

表4 旅游宣传形象差异词汇

图表来源:作者绘制。

在无锡市游客实地感知旅游形象属性网络文本高频词统计表中,滤除与形象设计有关的共词,得到感知形象差异词汇统计表(如表5所示)。该表内容为游客实地感知中关于无锡市旅游形象较为深刻的高频词汇,却并没有得到地方政府或企业重点关注的内容。从词性和类别来看,该表主要由5部分构成,一是游览景点类名词,如步行街、惠山寺、第二(泉)、清名(桥)、小镇、游船、长街、水乡等;二是空间类名词,如上海、市区、市中心、苏州、锡山、南京等;三是游览过程中动作和细节词汇,如参观、出发、到达、进去、排队、入住、周末等;四是旅游公共服务感知类名词,如公交、地铁、火车站、打车、灯光、师傅;五是食品食物相关词汇,如餐厅、饭店、馄饨、味道、早餐等。

表5 游客实地感知形象差异词汇

图表来源:作者绘制。

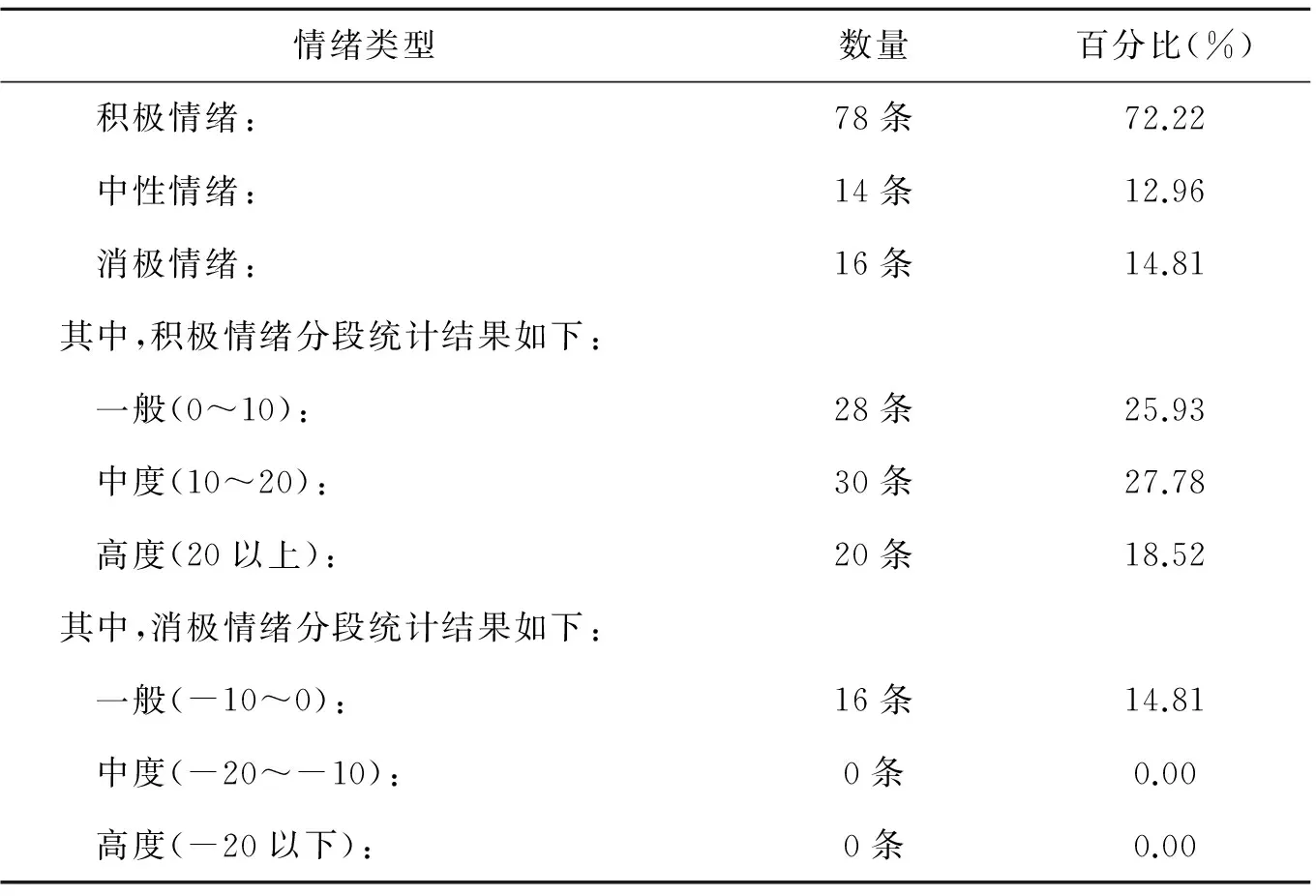

2.2.4 游客实地感知满意度分析

通过ROST软件对游客网络文本相关数据的分析,可以得到情感分析结论(如表6所示)。游客在无锡游后积极情绪达到72.22%,远高于消极情绪的14.81%,说明游客对于无锡旅游的满意度高,对旅游形象的认同感较强。

表6 游客对无锡评价网络文本的情感分析

图表来源:作者绘制。

3 基于IPA模型的分析与评价

运用IPA模型,对网络文本相关统计数据进行进一步分析,将形象宣传和形象感知分别作为纵、横坐标轴,全体数据分为4个象限(如图4所示)。其中Ⅰ象限为宣传—感知形象共词区域,对应数据为表3;Ⅱ象限为旅游宣传形象差异词汇区域,对应数据为表4;Ⅲ象限为机会区域,对于应用研究影响较小,本文暂不做分析;Ⅳ象限为游客实地感知形象差异词汇区域,对应数据为表5。

无锡旅游形象设计象限Ⅱ:改进区内容:表4高频词原因:定位>感知策略:差异分析与再定位象限Ⅰ:优势区内容:表3高频词原因:定位=感知策略:稳定并强化共词要素象限Ⅲ:机会区原因:不明显的地域特征与感知要素策略:弱化低特征要素象限Ⅳ:改进区内容:表5高频词原因:定位<感知策略:遗漏分析与再定位无锡旅游形象感知

图片来源:作者绘制。

图4无锡旅游网络文本IPA分析模型

3.1对于Ⅰ象限优势区的分析评价

旅游宣传形象属性高频词统计来源于地方政府或企业对于旅游地的认知,往往是对当地旅游资源和历史文化的概括总结;而旅游感知形象属性高频词统计来源于游客的实地切身体验,是多数游客游后身心知觉的真实表露。因此,Ⅰ象限的共词区域是从客观角度看来较为重要的旅游属性,并且得到主观印证的优势因素,是得到局内人与局外人共同认可的主流形象。作为主要高频词的灵山与太湖,反映了无锡市旅游业的两大王牌支柱,它既有规模化的旅游景观予以支撑,又与长期以来无锡市的广泛宣传紧密关联。作为第二层次的关键景点如古运河、锡惠公园、南禅寺、蠡园、梅园等,也是无锡旅游的传统旅游项目,具有历史优势。值得注意的是,“古镇”在游客感知形象中十分突出而在形象宣传中则没有得到足够重视,游客是将其与灵山、太湖等支柱形象予以认同的,但地方政府并没有把“古镇”作为无锡的核心特色,这一点值得进一步分析探讨。总体来说,无锡市应该进一步强化该象限区域的共词要素,使其优势地位进一步彰显。

3.2对于Ⅱ象限改进区的分析评价

该象限区域高频词是那些形象宣传设计方认为重要,却不为游客体验所认可或满意的属性要素。造成这种情况有多种原因,需要分析鉴别。由于旅游宣传高频词统计源于一种客观的资源概括,所以具有抽象和总结的特点,而游客实地感知网络文本记录的则是他们每一次旅游的细节、流程与心得,所以二者先天具有差异性。前文提到的宏观描述类名词如江苏省、华东、长江等,没有成为游客感知属性高频词十分正常。但是对于其他4类差异高频词则值得我们重点关注,一是景点类与特产类名词的罗列表明游客对其印象并不深刻,如果这些要素(如动物园、竹海、紫砂、银鱼)确实能够代表无锡的关键形象,那么政府机构或旅游企业需要花大力气做好产品设计与营销宣传。二是文化背景与形容总结类词汇的罗列表明地方政府或企业对于城市旅游的定位可能存在一定偏差,如无锡市一直以休闲度假来定位城市旅游,但是这种定位并没有得到游客的感知体验印证,反映了当地仍需要努力营造休闲度假的相关氛围。当地坚持宣传无锡作为吴文化的起源、游圣徐霞客故里以及工商业名城的特殊形象,但是形象设计的预期与游客实地感知相距较远,主要原因可能在于这些文化定位缺乏足够的旅游载体支撑,或旅游载体给予游客的印象不够深刻。如无锡的文化起源是吴文化,但是现在其旅游载体主要存在于泰伯墓、泰伯庙等处于无锡偏远区域的陵寝类景点,并不很受游客欢迎;无锡历史上是工商业名城,但留存至今的旅游载体十分缺乏;无锡作为徐霞客故里,目前也规划推出了一些游览景点,但是能带给游客深刻印象的旅游景点较少。如果长此以往,形象设计的预期与实际载体或体验之间缺乏足够密切的关联,将对地方旅游形象感知造成伤害与困惑。地方政府与旅游企业需要进一步分析历史文化与实际旅游载体以及游客体验之间的关系,妥善处理相关形象定位与设计问题。

3.3对于Ⅳ象限改进区的分析评价

该象限区域高频词是那些游客实地感知后比较满意,却不为形象宣传设计方重视的属性要素。这些要素可能超出了形象设计者的预期,对于地方旅游形象的调整与完善意义重要。由于游客经过实地感知后的游记总结更为强调主观切身感受,注重旅游过程的系统化描述,包括订票、交通、人员交流等,所以其中出现的参观、出发、到达等差异高频词汇是十分正常的。除此之外,其他4类高频词汇则值得仔细分析。首先,空间类名词如上海、苏州、南京等词汇的频繁出现,既反映了一些游客来自周边城市,更反映了许多游客习惯于将无锡与这3个城市进行比较,这就需要形象设计者将无锡与上海、南京、苏州进行认真对比,从而总结凸显出无锡的真正特色。其次,诸多公共服务类词汇,如公交、地铁、火车站、打车、灯光等的出现,表明许多游客实际上非常深入地参与了无锡市的社会生活,如坐地铁、坐公交、逛步行街等,他们通过这些无锡市民日常进行的活动来深入地体验无锡城市生活,这种属于全域旅游和城市旅游类型的旅游体验提醒目的地需要密切关注游客旅游的新方式,高度重视城市公共服务在游客满意度和体验程度上的重要影响。三是部分旅游元素,如惠山寺、第二(泉)、清名(桥)、早餐、馄饨等的罗列表明这些被形象宣传者忽视的元素,实际上对游客体验产生了十分重要的影响,有必要对形象宣传进行进一步整合完善。

4 完善无锡旅游目的地形象的实践对策

4.1形象定位

城市旅游形象定位十分重要,它需要以简洁明了的语言凸显目的地旅游特色,激发起游客的旅游兴趣。无锡市的形象定位以往主要使用“太湖明珠,魅力无锡”“无锡是个好地方”“太湖明珠,甜美无锡”等,着重突出太湖特色以及平和舒适的情感传达。近年来,无锡市旅游形象传播主推“太湖佳绝处、运河水弄堂、灵山吉祥地、百年工商城”,这是一种全景式的无锡旅游资源特点展示,重点突出了太湖、灵山、运河以及工商文化。结合本文研究结果来看,该形象宣传语可能需要关注以下问题。一是游客感知深刻的江南古镇特色没有包含在内,主打宣传语似乎应该涵盖太湖、灵山、古镇等核心景观,至于其他高频词涉及的次级景观需要考虑到语言的韵律、简洁等因素再予以确认补充。二是“百年工商城”所对应的旅游景观载体在调查中并没有给予游客深刻的印象。如果目的地在后期旅游开发中无法推出相关的旅游资源和产品,那么该形象定位则很难得到游客的真正认同。三是游客对于地方旅游形象的认知往往来自周边城市的比较,本文调查显示游客往往将无锡与南京、苏州、上海进行比较。因此形象定位是否合适要考虑到相关城市的形象定位,如相对于苏州的“东方水城”、南京的“博爱之都”、上海的“都市旅游”形象定位来说,无锡的城市形象尚不够明晰。无锡市需要在对地方旅游资源和历史文化提炼的基础上,注重游客情感体验的引导,凸显与周边城市的区别,从而真正树立地方旅游特色形象。

4.2资源开发

在形象宣传设计者看来,无锡旅游资源众多,历史文化深厚,形象宣传供选择资源充裕,但是合理的形象宣传并不是随意选取一些属性词汇来传播就可以了。网络调查显示,游客的实际感知与形象设计者的预期存在一定的差异。从资源产品角度来看,形象设计者认可的吴文化、徐霞客、工商业,以及动物园、华西、宜兴竹海等景区没有给游客留下深刻的印象,另一方面游客十分认同的惠山寺、第二(泉)、清名(桥)、馄饨等形象却没有进入形象设计者的视野。如果目的地政府和旅游企业认为吴文化、徐霞客等确实是无锡市需要主推的城市形象属性,那么就需要大力开发相关旅游资源和产品,为游客提供深刻的旅游体验,否则将对城市宣传造成一定的困难。值得注意的是,吴文化、徐霞客、工商业等都属于具有较强的历史文化属性,却缺乏有效景观载体的文化资源。这种旅游资源开发需要在认真研究当代游客旅游体验模式的基础上,将虚的文化资源转化为可感知可参与的旅游实体项目,需要较强的创意予以开发。

4.3全域旅游

游客实地感知网络文本显示,当代游客的重要特点是广泛而深入地参与城市生活,通过对于食住行游购娱的全面体验来感知旅游目的地,而不仅仅是通过旅游景区和酒店。这种旅游模式契合了全域旅游的特点,实际上反映了游客不仅仅满足于接受舞台化的旅游产品(如景区、饭店),而是要更深入地了解无锡市民生活工作的真实场景。发展全域旅游就要求地方政府将整个城市当作旅游吸引物来打造,包括公交系统、地铁环境、城市道路、公园菜场等,凸显城市建设的美学景观呈现和市民服务设施的游客休闲共享定位,通过全面完善城市公共服务体系、提升城市环境质量来为市民和游客提供主客共享的最佳旅游服务。

[1] FAKEYE P C, CROMPTON J L. Image differences between prospective, first time and repeat visitors to the lower Rio Grande Valley [J]. Journal of travel research,30(2):10-16.

[2] HUANG Z F,LI X. On the image perception and promotion pattern of tourist destination[J].Tourism tribune, 2002, 17(3):65-70. [黄震方,李想.旅游目的地形象的认知与推广模式[J].旅游学刊,2002,17(3):65-70.]

[3] CHI C G Q, QU H. Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: an integrated approach [J]. Tourism management, 2008,29(4):624-636.

[4] ZHAO Z B,DANG J. The travel behavior of backpackers mountain Taibai based on internet text content analysis[J].Human geography,2011(1):134-139.[赵振斌,党娇.基于网络文本内容分析的太白山背包旅游行为研究[J].人文地理,2011(1):134-139.]

[5] ZHANG G J,LI J Y,ZHANG L. A research on tourism destination image perception of Huashan Scenic Spot:based on text analysis of weblogs[J].Tourism science,2011,25(4):87-94.[张高军,李君轶,张柳.华山风景区旅游形象感知研究:基于游客网络日志的文本分析[J].旅游科学,2011,25(4):87-94.]

[6] ZHANG W,DUN X F. Study on image perception of mainland tourists to Taiwan:based on content analysis of online travels[J]. Journal of Beijing International Studies University,2010,32(11):75-83.[张文,顿雪霏.探讨大陆游客对台湾旅游目的地形象的感知:基于网上游记的内容分析[J].北京第二外国语学院学报,2010,32(11):75-83.]

[7] MIAO H,MA J T,ZHANG H.A study on tourists perceiving image of Jiayuguan City based on web text analysis[J].Journal of Northwest Normal University(natural science), 2014,50(2):99-104.[苗红,马金涛,张欢.基于网络文本分析的嘉峪关市游客感知形象研究[J].西北师范大学学报(自然科学版),2014,50(2):99-104.]

[8] CHEN P,ZHANG H,DU X N. Travel destination image exploration based on the network:taking Xi’an City as an example[J].Resource development & market,2014,30(11):1401-1404.[陈培,张红,杜雪楠.基于网络游记的城市旅游目的地形象探究:以西安市为例[J].资源开发与市场,2014,30(11):1401-1404.]

[9] GUO F H,WANG K,ZHANG J L,et al. Rural tourism destination image of the case in “five golden flowers”, Chengdu: based on the text mining of blogs[J]. Tourism tribune, 2015,30(4):84-94.[郭风华,王琨,张建立,等.成都“五朵金花”乡村旅游地形象认知:基于博客游记文本的分析[J].旅游学刊,2015,30(4):84-94.]

[10] GUNN C A. Vacationscape: designing tourist regions[M]. Austin,Texas: University of Texas, 1972:120.

[11] DANN G M S. Anomie, ego-enhancement and tourism[J]. Annals of tourism research, 1977,4(4):184-194.

[12] BALOGLU S, MCCLEARY K W. A model of destination image formation[J]. Annals of tourism research, 1999,26(4):868-897.

[13] LI L L. Tourism destination image planning: theory and practice[M].Guangzhou: Guangdong Travel & Tourism Press,1999:29-177.[李蕾蕾.旅游目的地形象策划:理论与实务[M].广州:广东旅游出版社,1999:29-177.]

[14] CHOI W M, CHAN A, WU J. A qualitative and quantitative assessment of Hong Kong's image as a tourist destination[J]. Tourism management, 1999,20(3):361-365.

[15] MART H S, DEL BOSQUE I A R. Exploring the cognitive-affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation[J]. Tourism management, 2008,29(2):263-277.

[16] KIM S S, MORRSION A M. Change of images of South Korea among foreign tourists after the 2002 FIFA World Cup[J]. Tourism management, 2005,26(2):233-247.

[17] CHEN J S. A case study of Korean out bound travelers' destination images by using correspondence analysis[J]. Tourism management,2001,22(4):345-350.

[18] BALOGLU S, MANGALOGLU M. Tourism destination images of Turkey,Egypt, Greece and Italy as perceived by US-based tour operators and travel agents[J]. Tourism management, 2001,22(1):1-9.

[19] HSU C H C, WOLFE K, KANG S K. Image assessment for a destination with limited comparative advantages[J]. Tourism management,2004,25(1):121-126.

[20] GROSSPIETSCH M. Perceived and projected images of Rwanda: visitor and international tour operator perspectives[J]. Tourism management, 2006,27(2):225-234.

[21] DING C J, YANG Y D, BAI L M. Tourism destination image 3d measurement model building and its realization technology research [J].Academic forum, 2007,30(9):108-112.[丁陈娟,杨永德,白丽明.旅游目的地形象三维测量模型构建及其实现技术研究[J].学术论坛,2007,30(9):108-112.]

[22] LIAO W H. Tourism destination image composition and measurement methods[J]. Jiangsu commercial forum,2005(1):140-142.[廖卫华.旅游地形象构成与测量方法[J].江苏商论,2005(1):140-142.]

[23] TAO Y G,ZHAO H Y, LI Y L. Evaluation of influencing factors of city tourism image based on structure equation model[J].Human geography,2010(6):125-130.[陶玉国,赵会勇,李永乐.基于结构方程模型的城市旅游形象影响因素测评[J].人文地理,2010(6):125-130.]

[责任编辑:潘岳风]

[责任校对:连云凯]

IPAModelAnalysisandCountermeasuresofWuxiTourismImagebasedonWebText

ZHAO Liu,CHENG Qi

(WuxiVocationalInstituteofCommerce,Wuxi214153,China)

The network text has an important value for the tourists' image perception survey and the destination image design. This article uses the content analysis method and the ROST software statistics two aspects information of Wuxi official propaganda image and the tourist spot perception image, carries on the propaganda-the perception image the common word analysis, the difference analysis, the emotion analysis and so on. Using IPA model to further study the relevant data, based on the analysis and evaluation of the advantage region and the improved region, this paper expounds the similarities and differences between Wuxi's propaganda image and perceived image. This paper builds the tourism image of IPA analysis model based on network text theoretically, and also makes empirical analysis in Wuxi as an example, putting forward the practical countermeasures from three aspects of image positioning, resource development, and all region tourism.

network text; image perception; image design; IPA

2015年度江苏高校哲学社会科学研究基金项目(2015SJB345);江苏省高校“青蓝工程”

2017-03-17

赵刘(1980- ),男,安徽凤阳人,无锡商业职业技术学院副教授,博士,研究方向为旅游体验与策划;程琦(1982- ),女,江苏无锡人,无锡商业职业技术学院助理实习研究员,研究方向为旅游职业教育。

ZHAO L,CHENG Q.IPA model analysis and countermeasures of Wuxi tourism image based on web text[J].Tourism forum,2017,10(6):74-84.[赵刘,程琦.基于网络文本的无锡旅游形象IPA模型分析与对策[J].旅游论坛,2017,10(6):74-84.]

F592.7

A

1674-3784(2017)06-0074-11