建设体育强国进程中体育场馆资源非均衡发展研究*

阴腾龙

(洛阳师范学院公共体育部,河南 洛阳 471934 )

建设体育强国进程中体育场馆资源非均衡发展研究*

阴腾龙

(洛阳师范学院公共体育部,河南 洛阳 471934 )

体育场馆资源的快速健康发展是建设体育强国的重要保障,近20年我国体育场馆资源建设成绩显著,然而长期存在城乡、行业系统、地区之间的发展差异依然存在。运用非均衡发展理论指导我国体育场馆资源的未来发展更具有合理性和现实指导意义,开放行业系统内体育场馆资源,最大限度发挥体育场馆资源的公共属性;在城乡和地区之间有计划的发展高、中、低档次相结合的体育场馆设施,形成中心城市——中小城镇——乡村的梯次发展布局,满足不同区域人们的体育参与需求。在市场和政府的共同作用下实现体育场馆资源的最优化配置。

体育强国;场馆;资源;非均衡;战略

建设体育强国是近代无数中国人的梦想。从晚清到民国,列强入侵、战乱不断,国民体质羸弱,“东亚病夫”更是成为国人心头挥之不去的耻辱。新中国伊始,党和国家高度重视体育的发展,特别是改革开放以来,我国体育事业迅猛发展,体育整体发展水平已经跻身世界体育大国的行列。体育强国是要坚持以增强人民体质,提高全民族身体素质和生活质量为最终目标和出发点,促进人的全面发展,为“中国梦”的早日实现打下坚实的基础。

1 我国体育场馆资源发展现状

体育资源一般是指从事体育生产或体育消费活动所利用或可资利用的各类条件及要素,即一个社会用于提供体育产品和服务的各种条件和要素总和[1]。群众体育设施是群众体育组织建设和开展群众体育活动的物质基础和硬件保障,建国以来党和国家十分重视群众体育基础设施的投入和建设,改革开放至今,随着综合国力的增强,群众体育经费不断增加,我国群众体育设施建设在数量上和质量上均取得了显著成效。特别是近10年来我国经济高速发展,经济总量跃居世界第二,群众体育基础设施建设迎来了一个黄金发展期。分析我国近20年体育场馆资源的发展变化趋势,总结经验、发现不足,探索体育场馆建设的可持续发展路径。

1.1 我国群众体育场馆资源蓬勃发展

近年来,随着国民经济高速增长,从政府到民间都对体育事业的发展进行了巨大的投入。据第六次全国体育场地普查数据显示,“截至2013年12月31日,全国共有体育场地169.46万个, 用地面积39.82亿平方米,建筑面积2.59亿平方米,场地面积19.92亿平方米。其中,室内体育场地16.91万个,场地面积 0.62亿平方米;室外体育场地152.55万个,场地面积19.30亿平方米。以2013年末全国大陆总人口 13.61亿人计算,平均每万人拥有体育场地12.45个,人均体育场地面积1.46m2。”[2]体育场地从数量、面积到场馆质量都较第四次场地普查有了长足进步,已经能够为群众日常体育锻炼提供基本的场地和设施保障。体育设施的大范围改善和提高得益于国家对体育事业不断加大的资金投入和政策扶持。据体育总局公布数据显示,自全民健身计划(2011—2015年)颁布实施以来,“全国各省(区、市)各类公共体育设施建设经费累计投入523.5亿元,其中各省本级经费累计投入44亿元, 地市一级本级累计投入404亿元,其它经费累计投入73亿元。”[3]从体育场馆资源建设数量,到地方体育场馆设施的资金投入都呈现出蓬勃发展的态势。

1.2 全国体育场馆建设变化趋势

通过对第四次、第五次、第六次全国体育场地普查数据的对比反映我国现阶段体育场馆设施的状况以及近20年来的发展变化趋势。

1.2.1 全国体育场馆资源

截止1995年底,我国共有体育场地615693个,我国每万人拥有体育场地5个,人均体育场地面积0.65m2。“2003年12月31 日,我国各系统、各行业、各种所有制形式(不含港澳台地区)共有符合第五次全国体育场地普查要求的各类体育场地85万个,平均每万人拥有体育场地6.58个,人均体育场地面积为1.03m2,人均投入体育场地建设资金为148.15元。”[4]截止2013年12月31号,以2013年末全国大陆总人口13.61亿人计算,平均每万人拥有体育场地12.45个,人均体育场地面积1.46m2。

比较20年来全国体育场地的发展,在国家全民健身战略的指导下,通过政策和资金的扶持与引导,各项数据都取得了长足的进步。如图1所示,第六次普查显示每万人拥有体育场地数量的增长趋势在近十年表现的更为明显,数量较第五次普查增长了近一倍;人均体育场地面积三次普查都有显著增长,增长的幅度在人均0.4m2左右。

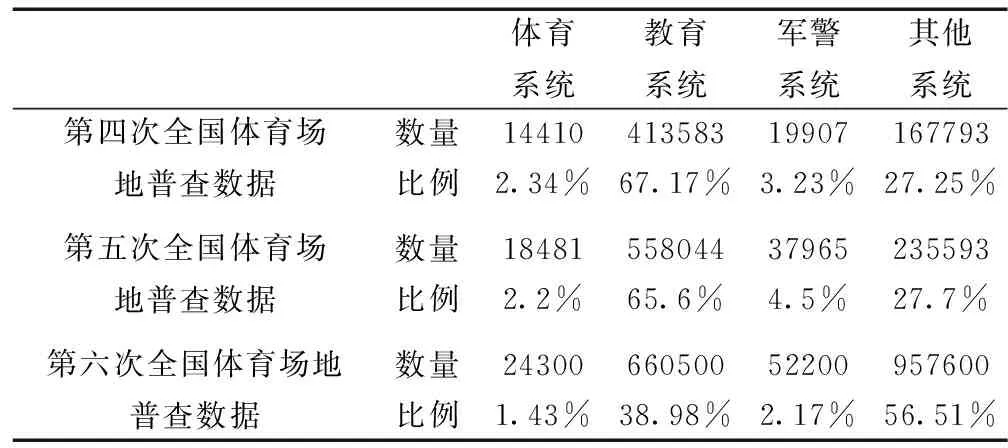

1.2.2 各系统体育场馆资源

2003年第五次全国体育场地普查数据如表1中显示,全部体育场地中教育系统占有558044个,占全国体育场地总数的65.6%,是我国体育场地最为集中的一个系统;军警和体育系统占据体育场馆的6.7%,这两者共占据全国体育场馆总数的72.3%,超过总数的七成多。众所周知,体育系统、军警系统和教育系统的体育场地基本处于封闭或半封闭的状态,并未对社会完全开放,不能完全发挥着七成体育场地在全民健身中的作用。而其他系统总共拥有体育场地235593个,占全国体育场地总数的27.7%,这一部分场地是全民健身的主要场所。

图1 第四、第五、第六次全国体育场地面积变化

表1 第四、第五、第六全国体育场地普查各系统体育场地现状分布

图2 第四、第五、第六次全国体育场地普查各系统体育场地比例分布变化趋势

2013年第六次全国体育场地普查数据如表中所示,各个系统的体育场地数量都出现了大幅度的增加,其中尤其以其他系统所占据的体育场地数量增加最为显著,增加了722007个。比较而言,军警系统和教育系统的场地增加规模较小。

通过图2所示,比较第四、五、第六次全国体育场地普查各系统体育场地比例分布变化,第四次与第五次的比例曲线几近重合,反映出在第四、第五两次普查期间,全国体育场地数量分布在各个系统中的变化较小。而在第五、第六次普查期间,教育系统和其他系统体育场地所占比例出现了显著的变化。教育系统所占比例有65.6%减小到38.98%,而其他系统场地所占比例由27.7%增加到56.51%,两者在全部体育场地中所占比例出现了位置互换,而体育系统和军警系统所占场地比例则有所下降,反映出近十年来全国体育场地增加主要出现在满足全民健身需要的其他系统内。

1.2.3 城乡体育场馆资源

表2 第六次全国体育场地普查城乡体育场地分布

我国群众体育长期存在城乡二元化的结构性发展问题,城乡差异长期存在,特别是体育基础设施建设发展速度,体育场地数量、质量等硬件条件,城镇要明显优于乡村(见表2)。针对这一问题,1995年国务院颁布了《全民健身计划纲要》,根据群众健身的需求有计划地在全国实施了全民健身工程,包括全民健身活动中心、全民健身路径、全面健身户外活动中心基地和为公共体育设施严重短缺的地方建设的“雪碳工程”项目。通过大力发展全面健身工程建设,为广大人民群众提供良好的健身场所,特别是针对广大农村和欠发达地区体育设施缺乏的状况,促进了群众体育活动的广泛开展。

第六次全国体育场地普查数据显示,乡村体育场地数量和面积都有了长足的提升,2003年第五次体育场地普查数据显示乡村体育场地数量占据总数的8.18%,而第六次普查显示已经占到41.38%。“1978-2013年,城镇常住人口从1.7亿人增加到7.3亿人,城镇化率从17.9%提升到53.7%,年均提高1.02个百分点;城市数量从193个增加到658个,建制镇数量从2173个增加到20113个。”[5]随着城镇化率的进一步提高,我国城乡人口分布重心逐步由农村向城镇过度,城乡人口比例结构逐步与城乡体育体育场地资源分布相匹配。

通过数据反映出,城镇与乡村虽然在场地数量上的差距在逐步缩小,但是在场地质量,或者说具有全天候使用条件的室内场地数量上城乡之间的差距依然比较显著。如图3所示,室内场地数量方面城镇是乡村的4.71倍,而在室内场地面积上城镇是乡村的10.8倍,城乡之间的差距依然显著。

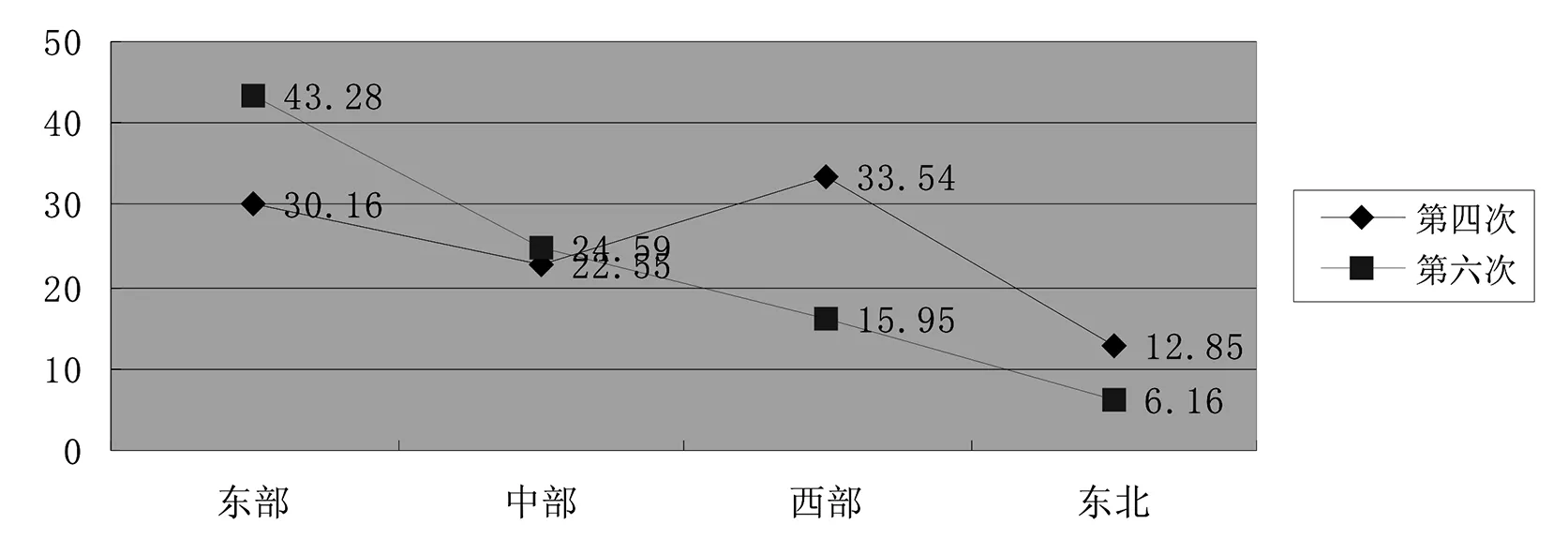

1.2.4 地区体育场馆资源

根据国家统计局2011年6月13号的划分办法,将我国的经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区。比较第四次和第六次全国区域体育场地变化趋势,能够看到历经20年的发展,我国体育场地总体数量有了显著的增加,从59.07个增加到164.24个,增加了2.8倍。从图中能够看到这四个区域体育场地数量均出现了较大幅度的上涨,按照经济区域划分的四大区域来看(如图3),各个区域的体育场地数量也都出现了不同程度的增加,其中东部和中部地区都在原有的基础之上增长了3.9倍多,中部地区增长了3倍,均超过全国平均涨幅;西部地区增长了2.1倍,仅有东北地区增长幅度较小,涨幅不足全国平均水平的一半,以1.33倍的幅度排名最后。

图3 第四、六次全国体育场地普查区域分布变化

而从区域体育场地数量占据全国总量的百分比来看(如图4),东部地区体育场地数量比分有了显著增加,提升了12个百分点,占据全国体育场地总数的四成,这一现象与东部地区的人口数量、经济总量、人均收入等都居全国前列的情况相符;中部地区场馆数量比分比未出现大的变化;而西部地区和东北地区所占百分比都出现了缩水一半、甚至更多的情况,反映了这两个区域体育设施建设发展较为滞后。总体分析得出,体育设施的发展与经济发展有着高度的正相关,随着东部区域逐步成为我国经济发展的中心,各项社会事业的发展均领先其他地区,在强大经济基础的支撑下,群众体育设施建设也迎来了高速发展的黄金时期。西部地区和东北地区由于经济发展速度的相对滞后,体育设施发展步伐已经跟不上东部地区的速度。

图4 第四、六次全国体育场地普查区域分布比例变化

2 体育场馆资源的非均衡发展理论

非均衡发展理论是为了解决在经济发展过程中针对区域差异、行业差异、城乡差异等一系列问题而提出的一种理论。该理论认为发展中国家在经济发展过程当中的差异和不同步是一种客观和普遍存在的现象,主张首先集中发展一个区域、一类或几类有带动性的部门,进而带动整体全面发展。在我国群众体育事业发展的初级阶段,非均衡发展理论对于我国体育场馆资源在全国的非均衡布局的现状更具有合理性和现实指导意义。

结合冈纳·缪尔达尔的循环累积因果论可以得出,全国体育场馆资源的初始投资和建设在空间和时间上并不是同时产生和均匀扩散的,而是从一些经济条件较好的区域开始,如东部沿海地区,雄厚的经济基础和人均消费能力的领先使得本地区在发展初期显著领先于其他地区;当这些区域的由于优先发展而取得相应的既得优势之后,通过因果积累,不断拉大与滞后区域的差距,最终加剧区域间体育场馆资源分布配置的不平衡,东部地区的体育场馆数量占全国百分比已经由20年前的30.16%增加到了43.28%,而东北地区则由12.85%降低到了6.16%。东部地区与东北地区的差距日趋显著。当这种不平衡长期存在导致增长区域和滞后区域产生相互作用,由此产生回流效应和扩散效应。“回流效应会导致生产要素从不发达区域向发达区域流动,加速区域间的差异;而扩散效应使得生产要素从发达区域向不发达区域流动,缩小区域间的差异。”[6]在市场经济条件下,资本的逐利本能会导致回流效应远大于扩散效应,即发达的更为发达。在全国范围内的优质体育场馆资源正在高度集中,其中尤其以北上广深等一线城市吸引了大量资本投入到国际标准体育场馆的建设,从而吸引和承办多类型的大型国际体育赛事,扩大城市的影响力和国际化程度。

在考虑我国城乡发展不平衡较长期存在的情况下,依据弗里德曼的中心—外围理论将我国的体育场馆资源发展划分为以城镇为主体的中心和以农村为主体的外围两部分,二者共同构成一个完整的二元空间结构。中心区以城镇为主体,城镇地区具有优越的体育场馆基础,场馆的经济效益也较高,处于支配地位;外围区以农村为主体,场馆基础条件较差,经济效益较低,处于被支配地位。在体育场馆发展的初始阶段,城乡二元结构十分明显,城镇体育场馆无论从建设到运营都处于核心的优势地位,体育场馆发展整体呈现出单核心状态。“随着经济高速发展,单核结构逐渐为多核结构替代,当经济进入持续增长阶段,随着政府政策干预,中心和外围界限会逐渐消失,体育场馆的发展在全国范围内实现一体化,各区域优势充分发挥,体育事业获得全面发展。”[7]

3 我国群众体育场馆非均衡发展战略

体育场馆资源是体育资源的重要组成部分, 作为一种具有社会属性的公共资源,是群众体育事业发展的基础和保障。体育场馆资源作为现代社会资源的一部分,具有资源有限性、资源用途多样性、资源分布差异性等特点。

伴随着国民经济的高速发展,我国体育场馆资源总量也呈倍数增长。然而在庞大的人口基数面前,人均占有的体育场馆资源相对欧美发达国家仍有较大差距。同时,由于地区经济差异和计划经济时期遗留下来的问题导致体育场馆资源在全国范围内的分布不均衡,更加剧了人均体育资源紧缺的现状。这一全国性的不均衡现象主要体现在城乡之间、地域之间和行业之间,处理好这三者的问题也成为我国体育场馆资源建设与发展的首要问题之一。

3.1 行业系统体育场馆非均衡发展

由于计划经济时期的历史原因,我国体育资源长期以来都是依托不同行业系统进行配置和分布,行业间体育资源分布不均衡。单一系统中尤以教育系统占有的体育场馆资源最多,随着社会体育资源的快速发展,教育系统体育场馆资源占有率由67.17%下降到38.98%,有了很大程度上的下降,相对应的则是非行业所属的体育资源比重大幅度上升。

由于行业所有的体育场馆资源具有很强的专属性,非行业内部人员往往很难共享这部分资源,造成一方面人们急需体育场馆进行体育锻炼,另一方面却是有限的体育场馆资源长期闲置,利用率低下。改变这种现状需要采取以下措施:首先,大力发展非行业所属的体育场馆,限制行业体育场馆的再建设,充分发挥体育场馆的公共属性,使全体国民能够体会到体育场馆建设带来的方便与享受;其次,打破行业壁垒,推动现有行业体育场馆面向大众开放,特别是占有很大比重的教育系统,释放更多的未充分利用的体育资源进入社会,缓解现阶段体育场馆资源紧缺的局面。第三,加强市场机制的调节作用,将行业体育推向社会,减轻行业负担,充实社会体育资源,重新激发行业体育的活力,共同推动群众体育的健康发展。

3.2 城乡体育场馆非均衡发展

首先是城乡体育场馆资源分布不均衡,长期二元社会结构造成了城乡之间发展的差异,社会资源分配过程中总体上明显偏向城镇,体育资源分配过程中这一现象同样较为突出。在体育场地资源的分布比例上,城镇场馆数量是乡村的1.5倍,场地面积城镇是乡村的2倍多。以现阶段我国城镇化的水平,城乡人口数量基本持平,这就导致了人均体育场馆资源城镇显著高于农村。

现阶段,迅速改变城乡体育场馆资源不均衡的局面难度较大,只有通过运用非均衡发展理论有针对性地对城乡体育场馆的发展进行布局,最大限度地满足城乡居民的体育参与需求。城镇地区在公共体育基础设施完善的情况下,以市场为导向,重点发展中高档体育场馆,满足具有高品质体育需求的社会群体,农村地区重点发展公共基础体育设施,以政府为主导,建设覆盖面广、普及性强的体育场馆设施。城乡结合,提升城镇体育消费层次,普及乡村体育参与,以城镇带动乡村,合理有效的推动体育场馆建设的发展。

3.3 区域体育场馆非均衡发展

我国社会资源整体呈现区域分布不均衡的现状,体育场馆地域之间分布不均衡是其中的一部分。东部地区经济发达,人口密集,体育市场巨大,能够吸引大量的资本进行体育场馆的建设,东部沿海地区的人均体育场馆资源占有率要显著高于中西部地区。中西部地区人均体育场馆资源显著低于东部地区,人口密度小,体育场馆实际利用率低。因此,中西部体育场馆建设以西安、重庆、成都等几个核心城市为中心,政府规划、市场主导,建设具有国际标准的体育场馆,承接大型赛事,打造区域体育消费核心区域。通过核心区域的扩散效应辐射周边城镇,带动中小城镇的体育场馆建设,最终形成中心城市——中小城镇——乡村的梯次发展布局,满足不同区域人们的体育参与需求。

3.4 体育场馆资源发展统筹布局

体育场馆资源分布不均衡的现状成为现阶段制约我国群众体育全面发展的主要问题之一,这一现状同我国经济发展城乡差异、区域差异的大环境紧密相关。非均衡发展理论强调不平衡只是一时的状态,不平衡的存在可以激发发展动力与行业活力。在国家实施西部大开发战略、中部崛起战略、振兴东北老工业基地战略以及“一带一路”战略的背景下,中西部地区迎来了新的发展机遇,也为体育资源的再分配、再平衡提供了新的契机和环境。在此过程中要充分运用市场的调节能力,发挥资本的作用,以市场的需要作为体育资源配置的前提,突出市场在体育资源配置过程中的主导性。同时,为了避免区域发展过程中的差距扩大,在以市场为主导发展的同时要运用城乡统筹理论、区域统筹理论对资源配置过程中的容易出现的问题进行修正。既充分发挥市场的灵活性、主动性和逐利性,调动城乡体育市场的积极性;也要做好政府的统筹与调控,特别对起步初期的农村体育市场实行一定的扶持与帮助,形成初期的市场规模,在进而充分发挥市场的扩散效应,由城市带动乡村,共同构建城乡一体化的体育市场,在市场和政府的共同作用下最终实现体育场馆资源的最优化配置。

4 结语

体育场馆资源的合理配置则既需要依靠市场,又依靠国家宏观调控。由于市场经济具有平等性,竞争性,法制性和开发性的特点和优点,它能够自发地实现对体育场馆的经营者实施优胜劣汰的选择。但是体育场馆有不同于一般的体育商品,它具有很强的公益性,其中有很大一部分是由国家投资建设的公共服务产品,必然由国家的宏观调控来实现。因此,我国体育场地设施的发展需要政府进行宏观指导,也需要市场进行调整与筛选。在我国体育场馆资源总体处于非均衡布局的前提下,充分发挥回流效应和扩散效应的积极作用,分梯次、明确发展重心、以点带面,以期实现我国体育场馆资源的最优发展,更好的为群众体育事业发展提供支持,加快实现体育强国梦的伟大目标。

[1] 隋路.中国体育资源配置效率研究[M].北京:社会科学文献出版社,2011.10

[2] 国家体育总局.第六次全国体育场地普查数据[EB/OL].http://www.sport.gov.cn/n16/n1077/n297454/6039329.html

[3] 国家体育总局.冯建中在2014年全国群众体育工作会议上的讲话[EB/OL]. http://dszx.sport.gov.cn/n16/n33193/n33208/n33418/n33583/5073295.html

[4] 公寒. 结合地势的体育场设计[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2007:17-18

[5] 新华网. 国家新型城镇化规划(2014-2020年)[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/city /2014-03/17/c_126276532.htm,2014-3-17

[6] 高志刚. 区域经济差异理论述评及研究新进展[J].经济师,2002(2):38-39

[7] 俞路. 20世纪90年代中国迁移人口分布格局及其空间极化效应[D].上海:华东师范大学,2006:37

OntheUnbalancedDevelopmentofSportsStadiumsResourcesintheProcessofConstructionofSportsPower

YIN Teng-long

(Physical Education Institute of Luoyang normal University, Luoyang 471022,China)

Rapid and healthy development of sports stadium resources is an important guarantee of the construction for the mass sports power. Nearly two decades our national resources of stadiums made a significant progress, however, unbalanced development still exists in different regions and systems of industries, between urban and rural areas. With the guidance of the theory of unbalanced development, the thesis points out that it will be more reasonable and practical for the country to open the resources of stadiums and make full use of the resources for the public. The Thesis suggests that the stadiums can be built with high, middle and low levels to meet the requirements of the people from different regions, and form the step development of central cities - small and medium towns-rural areas. With the cooperation between market and government, the resources of stadiums can be full optimized.

Sports power; Stadiums, Resources; Unbalanced; Strategy

G80

A

1007-323X(2017)06-0015-04

2017-10-11

阴腾龙(1979-),男,河南三门峡人,讲师,硕士研究生

研究方向:体育教育学

国家社科基金重点研究项目"建设体育强国促进群众体育与竞技体育全面发展研究"(编号:13ATY002)