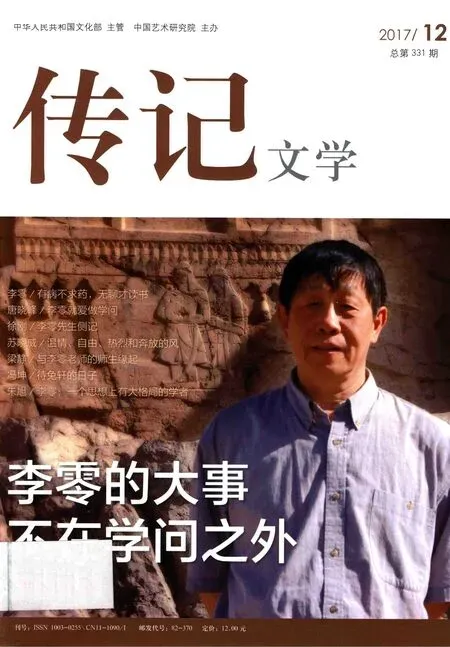

俞平伯1954年以后的岁月(六)

周文毅

浙江省人大常委会办公厅

俞平伯1954年以后的岁月(六)

周文毅

浙江省人大常委会办公厅

乐天揽晚霞

1977年5月,俞平伯所在单位中国科学院哲学社会科学学部,升格为中国社会科学院。他为之感到欢欣。8月,作为著名学者,他被分配住进位于三里河南沙沟的全国社科院“高知楼”。

已经十多年对红楼梦研究不著一字的俞平伯,从1978年开始,重新开笔著述红学文章了,这就是以《乐知儿语说〈红楼〉》为总篇名的红学随笔系列。总篇名中,“乐知儿”是他的自称,他当年出生在苏州祖居曲园里的乐知堂里。这一系列随笔,他陆陆续续写了两年,一共19篇。有漫谈红学写作的,有为红楼释名的,有谈红学索隐的,有议新旧红学两大门派的,有谈《红楼梦》版本的……林林总总,不一而足。俞平伯这一随笔系列写好后,担心国家政治形势会反复,曾经致信嘱咐儿子俞润民“不宜公开”。在他去世4年后,外孙韦柰才交给香港《明报》发表,公诸于世。

晚年的俞平伯,在这一系列随笔中,开始更加认真、严格地反思自己过去的红学观点。他在其中一篇《漫谈“红学”》中说道:“《红楼梦》好像断纹琴,却有两种黑漆:一索隐,二考证。自传说是也,我深中其毒,又屡发为文章,推波助澜,迷误后人。这是我平生的悲愧之一。”隔了一个月,他似乎还不肯放过自己,又写下《索隐与自传说闲评》一文,检讨自己1954年出版的《脂砚斋〈红楼梦〉辑评》一书。他说:“到五十年代,《辑评》一书出版了,原只是为工作需要,却也附带起了对自传说推波助澜的作用,对此我感到很惭愧。”

大凡学者进入晚境,都会比以往更加包装自我,为自己以后盖棺论定贴金。但俞平伯却卓而不群,他晚年完全捧着一颗真诚的心,在毫无一点外力干预的情况下,对自己一生红学成果乃至学术道路进行了深刻的反思和真诚的自省。

值得指出的是,晚年俞平伯在是非臧否自己红学成就时,不因自己为胡适吃了多年苦头而行切割撇清,也没有因胡适的遭遇而落井下石。如他在《乐知儿语说〈红楼〉》中《宗师的掌心》一文里仍说胡适的好:“红学家虽变化多端,孙行者翻了十万八千个筋斗,终逃不出如来佛的掌心。虽批判胡适相习成风,其实都是他的徒子徒孙。”俞平伯白纸黑字写这篇文章时,远还没被平反纠正,他“资产阶级知识分子”的政治帽子还牢牢戴在头上,但他却敢于如是评价当时红学界衮衮诸公。

1979年10月,俞平伯迎来了一件盛事:人民文学出版社出版了他编著的《唐宋词选释》。为此,他专门写下《〈唐宋词选释〉编写琐记》一文介绍编写此书经过。原来早在1953年,俞平伯就向文学研究所主持日常工作的副所长何其芳提出:唐诗注释方面有人搞,也出过不少书,但唐宋词方面的注释性著作则还没有,而自己于这方面有些研究,因此想专门编本书以飨广大古典文学爱好者。作为他昔日北京大学的学生,何其芳自然十分赞成。没想到这件事俞平伯还没来得及干,第二年就受点名批判,不敢再提此事。1958年,所长郑振铎因飞机失事不幸去世,何其芳升任所长伊始,就主动动员俞平伯重践旧诺。1962年,他终于编成初稿,还请所里于1965年11月印了300本样书,征求方家意见。讵料,次年夏天,文化大革命运动发端,他家遭到红卫兵抄家,所藏样书一同被抄走。幸亏1972年5月,他从“落实政策”发还的“抄家物资”中,找见了他于1966年初亲笔修改过的那本样书。于是,“文革”一结束,他便重编此书,并定书名《唐宋词选释》。

晚年俞平伯与妻子许宝驯

《唐宋词选释》由人民文学出版社出版发行后,广受读者欢迎,还在全国出版图书评奖会上获得一等奖。截至1997年,共重印6次,印数达21.5万册之多。遗憾的是,何其芳却于1977年7月24日盛年早逝,没能与俞平伯庆贺成功。

新时期文艺的春天催生百花。与此同时,红学界也重新活跃起来。

1979年初,在文化部副部长贺敬之等的支持下,首都红学家和部分高校专家教授张罗筹备创立中国红学会和《红楼梦学刊》。

5月20日,新成立的中国红学会假座北京的四川饭店,举行《红楼梦学刊》创刊座谈会。在贺敬之的力邀下,一向颇少出门的俞平伯,终于同意前来参与其盛。

这是“文革”结束后红学界一次盛大聚会,茅盾、叶圣陶、林默涵、贺敬之、王昆仑、吴世昌、吴恩裕、吴组缃、启功、端木蕻良、周汝昌、冯其庸、李希凡、蓝翎、张毕来等名流学者均到会。大家渡尽劫波、重逢握手,无不感慨万千。

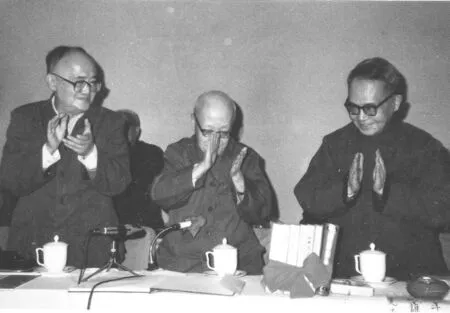

1978年,第三次全国文代会期间红学家之聚,右起吴恩裕、吴世昌、俞平伯、周汝昌、冯其庸、李希凡、蓝翎

当俞平伯与顾颉刚这两位“新红学”派奠基人物一起来到会场时,人们不由鼓起掌来。林默涵和贺敬之的掌声更是响亮,因为他们亲眼目睹饱受批判长达25年、其时尚未正式得到平反纠正的俞平伯竟不计前嫌,柱着拐杖,撑着业已中风偏瘫的身体到会。后来在会上,俞平伯还讲了话。

也就是在这次会上,俞平伯第三次见到了当年的两个“小人物”、如今已成为著名红学家的李希凡、蓝翎。

俞平伯第一次见到李、蓝两人,是1954年10月24日中国作家协会古典文学部召开的关于《红楼梦研究》讨论会上。当时是周扬领着李、蓝到他面前,介绍他们认识的。第二次见到李、蓝两人,是1978年5月27日至6月5日全国文联三次(扩大)会议期间,但互相之间有没有招呼交谈,因没有相关资料记载,不得而知。

为庆祝《红楼梦学刊》创刊,会议安排了午餐,还上了酒。不知是主办者有意安排还是无意之举,就餐时,俞平伯竟被安排坐在李希凡和蓝翎之间,但大家都没料到,俞平伯却坦然入座,并与李、蓝两人一起喝酒,席间,互相之间还敬了几次酒。这可是一条大新闻!到会的海内外记者不由纷纷举起照相机,记录下这具有历史象征意义的瞬间。

著名红学家、时任杭州大学中文系教授的蔡义江,正好借调来京校注新版《红楼梦》,也应邀出席了这一红学大聚会。20年后,他撰文回忆上述情景:

会上,许多人都讲了话,俞老的发言内容,我已不复记忆了,但他情绪很好,中午会餐时,他与李希凡同志同桌挨着坐,两人彼此站起来举杯祝酒的情景我还有清晰的印象。当时,在宴席上也有香港《文汇报》驻京记者,所以很快地在香港的报纸上就大登特登俞平伯与李希凡互相敬酒的消息。因为这一举动标志着在四分之一世纪前的那种以阶级斗争为纲、搞大规模政治运动的历史一页已经翻过去了。红学界出现新的团结气象令大家都感到万分欣慰。(蔡义江:《我所认识的俞平伯》,《联谊报》1999年11月5日第3版)

事实上,俞平伯也感到这次与李、蓝一起聚餐“亦颇融洽”。他得知香港报纸会刊出他与李、蓝互相敬酒的照片,于是专门致信认他为师的新加坡作家协会名誉会长周颖南,请周帮助找到寄给他。

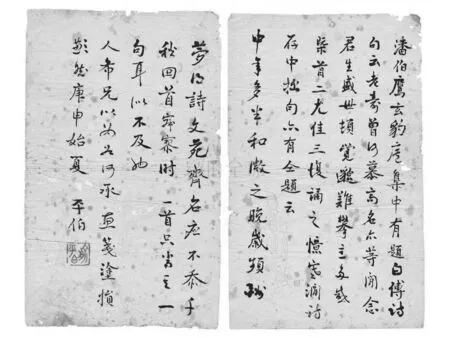

那次会后,李希凡和蓝翎双双开口向俞平伯求一幅书法作品,甚至还提出最好能书写杜甫《秦州杂诗》之二和李贺诗《苏小小墓》。让了解那场批判风波的人们吃惊的是,俞平伯不仅答应下来,而且还很快用偏瘫的右手书就,交付他们。后来,他在致时任厦门市书画院副院长张人希的信中说:“前为李、蓝作书,二君见属,亦不便却耳。顷不应人书,以心绪不佳,无心翰墨也。”不管怎么说,他还是放下了与李、蓝二人的一段恩怨情仇,无怪蔡义江事过20年还要啧啧称道。

此后,红学界更大的盛事到来了!

1980年6月16日至20日,美国威斯康辛大学要举行国际《红楼梦》研讨会。会议主办者想邀请的中国红学家,第一个就是俞平伯,他们除了请定居美国的红学家周策纵写信力邀外,还委托与俞平伯关系甚善的红学家冯其庸当面去请。但其时的俞平伯已八旬高龄,又因5年前的中风致身体右侧偏瘫,行动十分不便,因此无法参会。然而,他又想到这次会议毕竟是一次国际性的红学盛会,自己怎能无视邀请?踌躇延宕再三,他终于写了一篇文稿,题为《上国际〈红楼梦〉研讨会书》,还亲笔书写长篇诗作《题〈红楼梦〉人物》条幅,委托代表中国红学界前去参会的冯其庸带去,表示对这一国际红学盛会的祝贺。

俞平伯虽然囿于身体未能亲临美国与国际红学界交流,但他作为红学大师,毕竟还是十分关注这一会议情况的。据7月14日他写给新加坡周颖南的回信看,他后来通过周得到了会上文件。他说:“承惠‘红会文件’,首尾完整,阅之有味。论文中似以余英时、潘重规为较好,未知然否?”

晚年的俞平伯,对往事基本上是保持沉默的。一般人都以为,俞平伯擅长作文赋诗,又喜随手成章,私下里、日记中,一定写下过当年辛苦遭逢、晚年回顾倾诉的文章了,然而,他确实没有写过这类文章。外孙韦柰也可以证明:“有关1954年的事,除外祖母简单的几句话以外,我找不到他任何记述。所以有关他当时的思想活动状况,将永远是个谜。”

事实确是如此,1977年,俞平伯为纪念与夫人许宝驯结婚60周年,创作了百句七言古风《重圆花烛歌》,详细回顾了伉俪钻石婚历史上的重要遭逢,但对1954年的家难他却只字不提。无怪俞平伯表弟兼小舅子许宝骙在所作《〈重圆花烛歌〉跋》中说:“因又想到其《红楼梦》一案,与兄姊一生关系非浅,而《歌》中犹一字不提,此中或有深意。”

俞平伯和叶圣陶在俞平伯寓所

诚如许宝骙所言。笔者为探寻俞平伯上述“深意”,旁征广寻,爬材抉料,也仅仅找到他致友人、学生的两封信中有一点痕迹而已。一封是1980年7月2日他致新加坡友人周颖南信中,鸣了一句不平:“《红楼》本是难题,我的说法不免错误,批判原可,但不宜将学术与政治混淆。现在得到澄清便好。承蒙热情关垂,感谢感谢!”另一封是4年后,1984年10月25日,俞平伯在写给学生、时任上海电力学院教授邓云乡信中,开了一句玩笑:“骙若(许宝骙字——笔者注)近写长文,开头一段,述我早年曾将《红楼梦辨》原稿遗失,事确有之,早已忘却。如稿不找回来,亦即无可批判也。一笑!”

进入暮年,俞平伯唯一伤感的是他相濡以沫、结缡64年的夫人许宝驯因病去世。自从1971年1月伴随丈夫从河南“五七干校”回京后,许宝驯的身体就一直不好,到1974年,她得了一种比较罕见的病症,以致倒在病榻。夫人患病期间,俞平伯拖着中风的身体,坚持照料于左右,甚至“晚上还睡在她的身边”(外孙韦柰语)。然而,天不佑俞平伯的深重爱情,1982年2月7日下午1时许,夫人许宝驯还是与世长辞了。虽然她以86岁高龄仙逝也算长寿,但俞平伯还是悲痛难抑。他将夫人的骨灰置于自己卧室的橱顶,朝夕守伴;单人独处时,他总要拿出自己亲笔书写、新加坡友人周颖南主持影印装裱的《重圆花烛歌》长卷,反复端详,久久不忍放下……

1983年5月8日,《人民日报》公布第六届全国政协委员名单,84岁的俞平伯赫然在列。

1986年1月20日,俞平伯迎来生命中最为重要的日子:中国社会科学院文学研究所专门举行“俞平伯先生从事学术活动65周年庆贺会”。会议是在中国社会科学院近代史研究所小礼堂举行的,时任院长胡绳、副院长钱锺书、文学研究所所长刘再复,以及俞平伯的同事、学生、亲属200余人到场参会。87岁的俞平伯柱着拐杖,在外孙韦柰等亲人的陪同下到会。胡绳院长在会上首先致词。他说:

1986年1月20日,胡绳(左)、俞平伯(中)、钱锺书(右)在庆贺俞平伯从事学术活动65周年会上

俞平伯先生是一位有学术贡献的爱国者。他早年积极参加五四新文化运动,是白话新体诗最早的作者之一,也是有独特风格的散文家。他对中国古典文学的研究,包括对小说、戏曲、诗词的研究,都有许多有价值的、为学术界重视的成果。俞平伯先生在全国解放前夕,积极参加进步的民主运动。从此,对党是一贯亲近和拥护的。他在全国解放前二十八年和新中国成立那一年起的三十七年中,在任何环境里孜孜不倦地从事对人民有益的学术活动和文艺活动,这种精神是值得敬佩的。

早在二十年代初,俞平伯先生已开始对《红楼梦》进行研究,他在这个领域里的研究具有开拓性的意义,对于他研究的方法和观点,其他研究者提出不同的意见和批评本来是正常的事情。但是1954年下半年因《红楼梦》研究而对他进行政治性的围攻,是不正确的。这种做法不符合党对学术艺术所应采取的“双百”方针。对于学术领域的问题,只能由学术界自由讨论,我国宪法对这种自由是严格保护的,党对这类属于人民民主范围内的学术问题不需要,也不应该作出任何“裁决”。(转引自俞润民、陈煦:《德清俞氏:俞樾、俞陛云、俞平伯》,中国人民大学出版社1999年版,第283页)

专门为俞平伯从事学术活动65周年举行庆贺会,又由毛泽东在《关于红楼梦研究问题的信》信封上指定的阅信人之一的胡绳出面讲话,这对红楼梦研究批判事件的平反纠正具有历史性意义。

作为会议的中心人物,俞平伯自然需要回应。但令人大出意外的是,他居然叫外孙韦柰宣读自己两篇旧作,代替他的回应发言。多年后,韦柰在《我的外祖父俞平伯》一书中回忆:“外祖父为准备在会上的发言,很是犯愁。一点儿不讲,说不过去;但多年停止研究,又没有什么新作可公诸于众。于是他把1980年5月26日《上国际〈红楼梦〉研讨会书》和旧作《评〈好了歌〉》整理出来,以《旧时月色》为总题,作为在庆祝会上的发言,委托我代为宣读。”

另外,还有一个细节颇能一窥俞平伯对迟来的政治平反的态度。那是在庆贺会召开之前,会议主办者请他最好能对这一会议的召开以及自己终获平反纠正,作出一点表示。没想到他居然重新书写他作于1963年1月的旧体诗《九三学社开会席上赋》以塞责。诗曰:

江湖终古流苍茫,

哪怕乌云掩太阳。

和劲东风吹百草,

春深大地遍红装。

(转引自孙玉蓉编纂:《俞平伯年谱》,天津人民出版社2001年版,第534页)

俞平伯书录这首旧作后,还书跋云:“录旧作岂所谓重新评价者欤。”仔细品味,这句跋语颇有深意。

1986年也是俞平伯生命中的重要年份。年初,他终于卸下扛了32年的政治枷锁,年底前,87岁高龄的他居然远访香港。

原来早在当年夏天,时任香港三联书店副总编的香港著名作家潘耀明(笔名彦火),促成了香港中华文化促进中心和香港三联书店联合邀请俞平伯去香港讲学。俞平伯考虑再三,并与家人反复商量,终于答应在外孙韦柰的陪同下前去。

经过近4个月的准备,年事已高且行动不便的俞平伯,开始其人生中最后一次远门——访港之行。11月19日至25日,他在外孙韦柰的陪同下远赴香江讲学访问。由于红楼梦研究批判事件影响较大,又由于他当年刚获平反,这自然引起了海内外广泛关注。他访港期间,《人民日报·海外版》两次发出消息,香港《大公报》5次发表新闻和个人署名文章。为了回报港人及内地红学界对他的关注,他甫一抵港,就把8年前写好一直秘而不宣的红学论文《索隐与自传说闲评》,交香港《大公报》发表。

在俞平伯身边生活已达38年的外孙韦柰惊奇地发现,外公去香港前后,整个人好像变了似的,不仅精神矍铄,而且思路敏捷,他大呼“神了”!

22日下午,在香港中华文化促进中心演讲厅里,俞平伯开了题为“《红楼梦》研究”的学术讲座。由于报名要来聆听的听众太多,因此主办者在120人座位的演讲厅内又临时加了50个座位,而且还在间壁展览室临时加装了闭路电视,让坐不进演讲厅的近百名听众可以收看实况转播。香港文化界、学术界多位著名人士到场听讲,他们中有香港大学中文系退休教授马蒙、香港中文大学艺术系教授饶宗颐、中国文化研究所所长陈方正和培侨中学校监吴康民等。操持俞平伯香港之行的作家潘耀明多年后还深有感慨,说当时老人讲座的盛况确是香港少见的。

演讲开始后,连在单位为其举办的从事学术活动65周年并获得政治平反的庆贺会上都没开腔的俞平伯,这次居然首先致了词。他说,对《红楼梦》的研究,今后应多从文学和哲学方面加以探讨,现今红学著作多得五花八门,有关方面应编辑《红楼梦》入门概论之类书籍,增进年轻读者对它的了解。他还谈到《红楼梦》的作者问题。他说,《红楼梦》前八十回并非只出自曹雪芹一人之手,而是凝聚了许多人心血的集体创作,例如“红楼”二尤的部分章节,就分明是另一人的手笔;至于《红楼梦》后四十回,他比较相信是高鹗的续作。他还简略谈了流传下来的《红楼梦》各个版本的情况,其中,他还特别肯定了胡适对《红楼梦》古版本保存与考证所作贡献。同时,他也坦诚地说到自己从前是胡适“自传说”的赞同者,但现在稍有改变。因为《红楼梦》是一部小说,其间自有作者亲睹亲闻的现实素材,但都已溶入虚构的意境中了。

接下来,俞平伯叫外孙韦柰代他读了两篇旧作《评〈好了歌〉》和《索隐与自传说闲评》,冠以《旧时月色》为总标题,作为他演讲的主要内容。

座无虚席的演讲厅里,时年87岁的俞平伯精神抖擞,一个下午坐在台上竟无一丝倦意。除了致词,他还当场回答了听众们提出的30多个问题。当有人问起他对今年初才姗姗来迟的“平反”的感受时,他只以一句话来淡然回应:“往事如尘,回头一看,真有点儿像旧时月色了。”无怪乎,他在年初回应迟来的平反纠正,也说“旧时月色”。这四字所含深意,体现了老人悲而不伤、隐含不露的智慧。

1986年俞平伯(右二)访港期间,外孙韦柰(右一)、外孙女韦梅(左一)在讲座会上展示俞平伯题词

俞平伯在香港期间特别值得一提的,是他见到了从未谋面的前亲家——葡萄牙籍前女婿约瑟夫的妈妈。老人84岁了,住在香港,与定居香港的俞平伯外孙女韦梅保持着来往,于是为人热忱的潘耀明便促成了俞平伯生命中与老亲家唯一一次会面。11月23日,先是韦柰、韦梅兄妹俩相约去看望奶奶。“不久,忽见他俩陪一老太太来,知是亲家母来看我,十分惊奇。长女俞成在昆明结婚,我与亲家母没见过面,想不到时隔四十余年,在港晤面。若非她家与耀明寓所毗邻,见面亦难,非天意而何!老亲家小我三岁,不似其年龄。步伐矫健,听力亦佳。照像留念。亲家坐不多时即告辞,留她共进晚餐,言晚饭食少,不陪了。此事实我家罕见又难得之事!”俞平伯嘱外孙韦柰代记的访港日记如此记道。虽然女儿俞成已与老太太儿子约瑟夫分道扬镳达38年,约瑟夫也早已在美国另组了家庭,但俞平伯却仍乐见前亲家母,其豁达坦荡的为人做派可见一斑。

1988年3月,全国政协换届,俞平伯继续当选第七届全国政协委员。

从这一年开始,俞平伯亲眼目睹生前连年出版著作的景象,这是他70年学术人生中绝无仅有的出书“井喷”,而且,这一“井喷”持续到他身后10年都未消退。厚厚十卷精装本的《俞平伯全集》,就是在其逝世后第七个年头(1997年),由花山文艺出版社出版的。然而,对于这一“井喷”现象,俞平伯不仅不开心,而且还以酿酒作比,感叹和揶揄自己“只有旧醅,却无新酿”。感叹揶揄之中,可以感受他心中无法抹去的巨大憾恨。无奈,时间和精力无法重来,自河南“五七干校”返京后的20多年中,除了诗词作品之外,他几乎没有写过大部头新作,纵有红学议论,也多是依照旧稿整理而成的。无怪老人要作诗发声:

不敢妄为些子事,

只因曾读数行书。

严霜烈日都经过,

次第春风到草庐。

(转引自冯其庸:《语可诲人,光可鉴物》,《德清文史资料》第五辑,第55页)

1990年1月4日,是农历己巳年十二月初八,正逢俞平伯90周岁生日,也是中国传统的腊八节。

欣逢九秩美寿,俞平伯的家人们准备要好好为他庆贺一下。消息传出后,至爱亲朋们纷纷送来寿礼:有新加坡友人周颖南影印制作空运而来的俞平伯创作并书录的古风长歌《重圆花烛歌》册页一箱,有著名国画家徐北汀所画贺寿之作《松》,有香港著名篆刻家许晴野所刻“俞平伯九十后作”印章,有浙江湖州友人费在山设计印刷的龙年系列纪念邮品一套,其中第九枚为“俞平伯九秩寿辰”纪念封。此外,九三学社中央委员会、人民文学出版社、中国现代文学馆送来的贺寿花篮,更是为祝寿活动平添喜庆气氛。

1990年1月4日,在俞平伯九十寿宴上,张允和、周有光夫妇向俞平伯敬酒贺寿

生日上午,应邀前来拜寿的亲朋好友许宝骙、周有光、张允和、王湜华、吴小如、陈颖等和俞平伯所在单位中国社科院文学研究所的忘年同事们,都欢声笑语不断,一时间给老寿星俞平伯增添许多快乐。每当有人上前拜寿,这位已是中风偏瘫腿脚不便的垂暮老人,都坚持撑着拐杖站起来还礼,依然不废其一贯的谦谦风范。

到了中午,俞平伯外曾孙韦宁(韦柰之子)用租来的小三轮车载太外公去离家不远的贵阳饭庄出席寿筵。席间,亲朋们轮番来向他敬酒,他倒也抖擞精神,一一回敬。还叫外孙韦柰拿出周颖南制作的那箱《重圆花烛歌》册页,一一分赠大家,以留作纪念。

当天晚上,祝寿的亲朋好友离去后,俞平伯将孙子俞昌实夫妇和他们8岁的儿子俞丙然都叫进卧室,神情严肃地说了这么一番话:

我反复地讲要延祖德到云昆,不只是简单的传宗接代,而是要以德传家。我们老家在浙江德清东门外拱元桥边南埭村。我们家上辈好几代人都应科举,我曾祖父、我父亲做了翰林院编修。现在时代不同了,不能继承前业,但我们以德传家的风气是应该传给后代的。你们都要自玉、珍重自己,才能把祖宗的美德世世代代传下去。(俞丙然:《以德传家——记我的曾祖父俞平伯》,《德清文史资料》第五辑第195页,1995年)

曾孙俞丙然还回忆道:“最后曾祖父把一幅写有‘平伯努力书’的俞氏世系表交给了爸爸妈妈和我,谁知道这竟是他老人家留给我们最后的墨迹。”

就在俞平伯度过九十寿辰后,他经常说起自己与“死”有关的话题来。他的二女儿俞欣回忆,有一天,他甚至还用颤抖歪扭的字,在一张纸条上面写下这么一句话:

一暝不复秋,黄昏齐至京。身后事当在亚运会后,妄涂。(俞欣:《留得诗情在人间——回忆父亲俞平伯》,《德清文史资料》第五辑第180页,1995年)

1990年,是中国举办北京亚运会之年,北京全市上下全力以赴,一座崭新的“亚运村”拔地而起。只是俞平伯突然间写下这么一张纸条,是算遗嘱,还是算绝笔?家人们看着这张纸条,都无法探见他内心深处的灵光。

4月16日,病魔又一次向91岁高龄的俞平伯袭来:他因患脑血栓,时隔15年再次中风,致使身体左侧偏瘫,从此彻底瘫痪。他在死亡线上挣扎几天后,又一次奇迹般地挺了过来,但却不能行动,也难于说话了。家人为他雇请了一位保姆来服伺左右,但一向要强的他,坚持要用勉强能动弹的右手自己吃饭,还坚持要抽烟,甚至连解大小便也不肯让人帮忙。家人最多是怕他久卧会生褥疮,每天要将他抱起几次到书桌边去坐坐。但每当他一坐过去,却又两眼望着窗外,似有无限心事。

果然,自6月中旬,俞平伯每次见到外孙韦柰,总要重复一句话:“你要写很长很长的文章,写好后拿给我看。”但要韦柰写什么文章,他却又不说。过了几天,韦柰又看到,已经近乎瘫痪的外公,坚持提起颤抖的右手,用笔写下两张勉强可以辨认的字纸。一张写着:

胡适、俞平伯是腰斩红楼梦的,有罪,程伟元、高鹗是保全红楼梦的,有功。大是大非。

另一张写着:

千秋功罪,难于辞达。(转引自韦柰:《我的外祖父俞平伯》,团结出版社2006年版,第43页)

见到这两张字纸,亲人们终于明白,俞平伯所谓“要写很长很长的文章”,就要是反思自己过去在红学研究中,追随胡适高调颂扬曹雪芹及其《红楼梦》前八十回,攻击贬低高鹗及其所续后四十回的立场和观点;特别是他还忏悔自己校勘整理的《红楼梦》四册本“腰斩”前八十回和后四十回是“有罪”的,颂扬程伟元、高鹗合作的一百二十回《红楼梦》版本“保全”了中华文学经典,是“有功”的,两者的“大是大非”,不能混淆。俞平伯甚至还用“千秋功罪,难于辞达”八字,来表达自己内心的痛悔。

这是俞平伯用生命最后的清醒思维在反思自己70年红学人生!他遗憾的是自己再也无力矫枉一贯拥曹抑高、褒前八十回贬后四十回的文辞,也再无力给程伟元、高鹗及其一百二十回《红楼梦》版本以尊崇了!本来,他想在有生之年,“写很长很长的文章”,消除人们过去受他影响而对程、高留有的偏见,从而确立两人应有的文学地位,但现在他老了,写不动了!尽管如此,他还是想委托家人帮他完成此愿。他说:“‘我不能写了,由你们完成,不写完它,我不能死!’他还对我母亲这样说。”外孙韦柰清楚地记得外公临终前的这些执拗话语。

俞平伯临终前,还有一事让儿子俞润民感到奇怪,就是重病中的父亲常常会问起他那业已移居美国的女儿俞华栋在大洋彼岸的情况。更有甚者,他父亲在逝世前几天,竟然非常吃力地写了一张小纸条给他。上面是这样写的:

后四十回小书,拟在美洲小印分送,然后再分布大陆,托栋栋分布。平

(俞润民:《忆父亲俞平伯》,《德清县文史资料》第五辑第158页,1995年)

俞平伯终于在行将辞世之前将遗愿向家人表述完整了——要他们在自己身后,帮自己“写很长很长的文章”,重新评价程伟元和高鹗续写、刊行一百二十回《红楼梦》的功绩和意义,从而对自己往昔拥曹抑高的红学观点来一番矫枉过正;文章写出后,先在美国小规模刊布,然后再到祖国大陆刊布。

可惜俞平伯家中所有小辈,没有一个继承他之衣钵的,他们都有自己的兴趣爱好和所从事的职业。万般无奈之下,他们对着老人临终遗嘱般的三张字条,只能发出无穷的浩叹:

那将是一部除他之外,无人可完成的巨著!

如果没有1954年那场不公正的批判,如果没有动乱的10年,如果为他平反的纪念会能早些年举行,如果……(韦柰:《我的外祖父俞平伯》,团结出版社2006年版,第45页)

生活中毕竟没有“如果”,时间也不可能倒转,俞平伯的一切念想、一切遗憾,全都像烟云般地散去,不可能再实现了!

1990年10月15日,正是北京亚运会结束第8天,中午时分,俞平伯躺在自己三里河南沙沟寓所床上,最后望了守候在身边的亲人们一眼,轻轻舒了一口气,安然辞世,享年91岁。等到外地亲友们赶到他灵前时,恰是当天黄昏时分。他们看到,一缕秋阳从西面窗棂照来,老人的遗容显得分外安详。

俞平伯手书

家人找出他90岁生日后随手涂写的那张字条,上面仍然是那21个颤抖歪扭的字:“一暝不复秋,黄昏齐至京。身后事当在亚运会后,妄涂。”字条都被他去世当天发生的一一说准,家人和前来告别他的亲朋看了字条无不大呼神奇。然而,他们面对老人平静安详又有几分不甘的遗容,却无以探寻老人智慧深处的密钥……

(完)

责任编辑/胡仰曦