居民融资选择意愿的影响因素及城乡差异

王 聪, 廖婧琳

居民融资选择意愿的影响因素及城乡差异

王 聪, 廖婧琳

应用2014年CFPS调查问卷,对居民融资选择渠道的影响因素以及城乡差异进行系统性的考察,结果表明:居民的受教育程度、年龄、信心程度、收入水平、房产、投融资经验以及当地的金融发展状况等均显著影响居民的融资选择意愿。此外,传统的金融习惯也是居民融资选择渠道的重要影响因素,具体表现为借贷者的家庭社会网络关系越强,越有可能选择人情借贷。同时,城市家庭和农村家庭的融资选择情况存在较大差异,各影响因素的作用也并不一致。

融资行为 城乡居民 影响因素

一、引言及文献综述

根据国际发展经验,完善个人信贷体系是市场经济发展走向成熟的重要环节。同时,作为金融改革的主要内容,信贷约束也一直是学术界和政策界普遍关注的重点问题。就理论而言,随着信贷市场的不断发展,居民信贷可得性应该显著提高,家庭的融资渠道、融资方式呈多样化趋势,而且融资目的也应当不仅限于“脱贫”,居民在保持良好的偿债能力的同时,更可以利用金融市场实现资产增值。然而,现阶段中国居民的首选融资渠道仍然是以熟人借贷为主。根据中国家庭动态跟踪调查(CFPS)2014年数据,74.32%的中国家庭首选贷款对象为亲戚、朋友,金融部门规范的信贷提供反而被排斥在外,占比不到25%。因此,探究居民的融资选择意愿及可能存在的问题显得十分必要,不仅有助于深入分析现阶段中国金融市场中个体的融资渠道情况,更好地理解信用、投资组合等理论,而且有助于政府设计更为合理的金融改革方案。

有关信贷约束的文献研究多是从供需两方面展开的讨论。早期主要侧重于供给角度的考察,落脚点集中在信贷配给制度的不完善、金融部门无法有效满足居民的金融需求上。例如,早在20世纪50年代,Roosa(1951)[1]就提出信贷可获得理论,指出信贷市场的长期非均衡是因制度约束而导致的。随后,不完全信息和合约理论也进一步说明了这一问题(Stiglitz & Weiss,1981)[2]。而当前的理论进展则更多地考虑来自于需求方面的影响。比如,Kon与Storey(2003)[3]的“无信心借款人”理论认为,信贷约束形成是因为借贷需求者的认知偏误,不具备相应的借款信心而错误地高估了金融部门的借贷门槛,导致自愿放弃申贷行为。“面子”观念的说法也同样解释了信贷约束的原因来自于金融需求方,人们因为“面子成本”过高而人为地抑制了借贷需求(张杰,2003)[4]。

具体到中国,居民的主观金融需求愿望对于信贷约束的形成作用更为关键,也更加复杂。这与居民受传统儒家文化的长期影响密切相关,以血缘、姻亲或者地缘为基础的人际网络内部更容易实现特殊信任,借贷行为往往也更容易发生在熟人之间。因此,长期的借贷习惯逐渐塑造了他们的行为偏好和行为选择, 使得正规金融机构难以成为居民融资的首选。随着市场经济的不断发展,传统的信用制度与现代的金融信用同时并存,给予了居民更多融资渠道的选择。而不同的融资方式所需要花费的借贷成本直接影响了居民的融资次序。国内相关文献的讨论也更多集中于人们进行借贷时产生的成本问题。有学者认为,居民之间的信用借贷可能低至“零利率”,所以非正规贷款相对于金融部门的正规信贷更便宜一些(Sarmistha Pal,2002)[5]。并且,农户所需支付的商业性信贷成本要远远高于市场公开的利率(程郁等,2009)[6],这是因为真实的交易成本中还包含了隐性成本,比如,由于金融机构内部不完善的信贷配给机制所导致的“寻租行为”、现有的信贷合约和风险管理机制与农户的借贷条件不匹配等缺陷,均增加了获得贷款的难度。但是,也有研究认为熟人之间借贷成本低至“零利率”只不过是因为现金利息并未直接支付所导致,真正的人情成本被掩盖在交易行为之中(陈天阁等,2005;刘朝晖、徐丽,2005)[7,8]。王芳(2005)[9]对于不同融资渠道的借贷成本有进一步思考。在居民收入水平与效用损失共同构建的坐标系中,银行贷款选择的临界值是不断升高的人情成本与逐渐降低的利率成本两者相交的交点;而且金融需求者的收入越高,随之上升的人情成本最终会超过银行贷款所需要支付的利息水平,那么商业性信贷的受众群体也会相应扩大。

近年来,随着微观调查数据的不断完善,实证研究方面的文献也逐渐丰富起来。陈鹏、刘锡良(2011)[10]利用10个省区2万份调查问卷,考察农户融资次序选择问题,其结论支持了中国农户借贷行为具有“道义小农”的假说,并且农户外出务工在很大程度上减少了家庭的借贷需求。胡枫、陈玉宇(2012)[11]发现社会网络对于农户获得贷款具有重要作用,并且利用2010年中国家庭动态跟踪调查(CFPS)数据进行了实证检验。侯英、陈希敏(2014)[12]还根据1 076户农户家庭的微观数据,确定了影响农户借贷行为的4个潜在因素及其影响力度的排序,分别为农户的声誉、借贷可得性、经济及个体特征。另外,居民的借贷行为、融资渠道的选择还会受来自于居民的风险规避倾向、对金融市场的缺乏了解以及金融知识的匮乏等诸多方面的影响。

本文基于中国家庭动态跟踪调查(CFPS)2014年的微观数据,考察了影响中国居民融资选择意愿的各种因素以及所呈现的城乡差异。本文的主要贡献在于:首先,本文因变量设定为“融资选择意愿”,意味着研究对象既包含了已发生借贷行为的个体,又涵盖了未能成功申贷和暂时未有贷款计划的需求者,可以更为全面地掌握居民真实的信用选择偏好。其次,由于中国农村地区现代金融制度的建设还远远滞后于城镇地区,故较多文献研究的重点在于农户的借贷问题。而本文选择的样本更为全面,既包括了城市家庭也包含农村家庭,具体考察中国居民融资选择渠道呈现的城乡差异,以及导致这种差异的主要影响因素。另外,本文增加了投融资经验这一解释变量。主要是考虑到居民的借贷需求除了解决暂时的财务风险之外,也部分地体现在利用金融市场实现资本盈利的目的,从而弥补了现有文献的不足。

二、样本数据和居民融资选择意愿的基本情况

(一)数据来源

本文数据来自于北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)2014年在全国范围内实施的中国家庭动态跟踪调查(CFPS)。该问卷总共包括四个模块,分别为社区、家庭、成人以及少儿,且涵盖了居民的家庭关系与家庭动态、家庭人口特征、家庭经济状况等多方面的相关信息。本文旨在探讨居民融资选择意愿的影响因素以及城乡差异,指标数据主要由CFPS调查问卷中的家庭和成人两大主体问卷提供,故将两份数据通过匹配相同的家庭编号进行了整合,剔除重复以及无效样本,总共获取到11 428户家庭的微观数据。

(二)居民融资选择意愿的基本情况

首先,本研究讨论居民的融资选择意愿行为,即居民最愿意选择的借款渠道。根据CFPS调查问卷,该问题被设计为“首选借款对象”,其融资渠道选项可以分为“亲戚”“朋友”“银行”“民间借贷机构和个人”“非银行正规金融机构” 等5个选项。为了更好地区分传统信贷方式与现代金融信用的差异,将首选借款对象为“亲戚”“朋友”的两个选项合并为“亲戚/朋友”;“民间借贷机构和个人”“非银行正规金融机构” 则全部并入“其他渠道”。表1报告了经过调整的2014年中国居民融资选择意愿的基本情况。

从整体样本来看,居民更倾向于通过亲戚、朋友的借贷来实现融资需求,其占比高达74.32%;正规金融部门——商业银行提供的信贷服务在居民融资次序中反而排在较后的位置,所占比重为24.80%;民间借贷机构、非银行正规金融机构等其他渠道则排在最后,占比仅为0.88%。由此可见,中国居民的融资行为的确更倾向于发生在熟人之间,正规金融部门并没有成为居民借贷寻求的首要对象,并且二者之间的差距甚大。从城乡分布来看,该特征在农村地区更为明显。本文选取的11 428个有效家庭样本中,城市家庭为5 273户,农村家庭为6 155户。其中,农村地区超过四分之三的居民首选借款对象为熟人,该比例在城市家庭中略微减少,占72.94%的比重;相反,商业银行的融资渠道显然在城市家庭中的接受程度会更高一些,回答“银行”的样本占比约为26.27%。

表1 居民融资选择意愿(首选借款对象)的城乡差异 单位:%

注:居民融资选择意愿均指首选借款对象,表2、表3同。

值得一提的是, 陈鹏、刘锡良(2011)[10]在考察中国农户融资选择意愿的研究中,调查样本显示的融资次序与我们得出的结论刚好相反:农村信用社、国有商业银行等正规金融机构是农户最愿意选择的融资渠道,占比54.97%;同时,首选借款对象为“亲朋或关系户无息借款”的农户占比仅为23.52%。该文献与本研究关于融资次序问题呈现出截然不同的结果,其主要原因在于前者的研究对象重点为农业生产型农户。根据“三农”信贷政策,生产型农户是金融部门信贷投放的重点对象。因此,申贷成功率的提高有可能在很大程度上改变农户的长期借贷习惯。本文的研究对象为不受限定的中国家庭,融资选择意愿更加贴近真实水平,体现其主观需要。

其次,比较城乡家庭参与社会保障的差异对融资选择意愿行为的影响(见表2),实际上该项对比在一定程度上反映了居民的偿债能力对于信贷行为的影响。整体来看,参与社会保险会显著影响居民融资选择意愿的次序。相较于未参保群体,参与社会保险的居民更愿意通过银行来实现融资需求。在城乡分样本中,该结论仍然成立,而且由此造成的差异在农村地区更为明显一些。比如,在有无社保情况下农村居民首选借款对象为“银行”的比重,分别为26.02%和21.35%,显然未参加社会保险的群体,其融资选择方式更偏好于亲戚、朋友提供的借贷帮助。

表2 居民融资选择意愿的城乡差异 (按有无社会保障分类) 单位:%

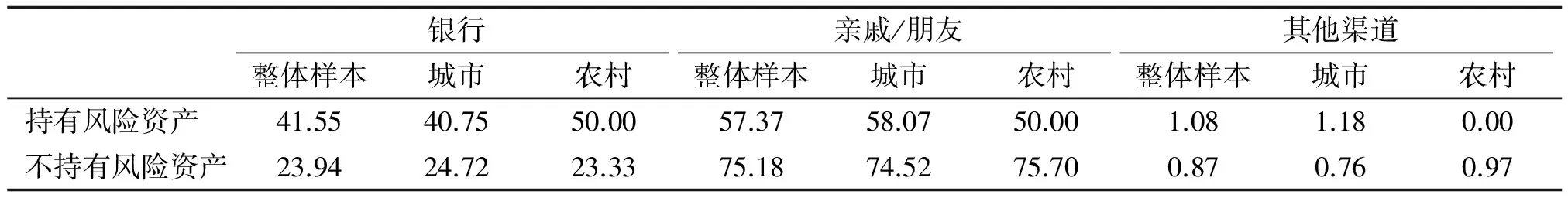

再次,考虑到居民对金融市场的充分了解有利于其选择接受商业银行所提供的金融服务, 故这里我们进一步比较城乡家庭持有风险资产的差异对融资选择意愿行为的影响。表3报告了相关结果,从总体样本来看,持有风险资产的居民将“银行”作为首选融资渠道的比例高达41.55%。虽然并未完全改变居民的融资次序,但已经在很大程度上缩小了与排在首位的借款对象——“亲戚/朋友”之间的差距,后者占比下降至57.37%(对比表1)。另外,比较城乡差异发现,持有风险资产的农村家庭比城市家庭更倾向于选择通过商业银行来获得贷款,比重分别为50.0%和40.75%;而未持有风险资产的居民,不论是农村地区还是城市,选择“银行”融资的比重均不到1/4。这说明是否参与金融市场对于居民的借贷渠道选择起着十分重要的作用,这一问题我们将在实证部分进一步论述。

表3 居民融资选择意愿的城乡差异 (按是否持有风险资产分类) 单位:%

三、影响居民融资选择意愿的变量及其说明

(一)融资选择意愿

本研究参考了陈鹏、刘锡良(2011)[10]关于融资选择意愿行为的变量设定,还进一步结合了CFPS调查问卷提供的相关信息, 将受访者回答的“首选借款对象”作为因变量。根据表1可知,融资渠道分为三类:“银行”“亲戚/朋友”以及“其他渠道”。其中,“其他渠道”的样本占比不到1%,样本量过小,故对其进行调整,不予考虑该项选择。这里将因变量设定为二值虚拟变量,赋值为1意味着居民最愿意选择的借款渠道是正规金融机构——商业银行;“非银行”融资则取值为0,意味着受访者首选的融资渠道为来自于亲戚/朋友的金融帮助。剔除其他情况的融资选择之后,有效样本为11 327户家庭的微观数据。

(二)影响居民融资选择意愿的因素

本文旨在考察居民融资选择意愿的各种影响因素,解释变量不仅包括现有文献中已经使用的性别、年龄、受教育程度等人口特征变量,还增加了主观心理特征、家庭社会网络、投融资经验等新的变量。

1.人口特征变量。借贷行为人自身的各种特征是影响居民借贷行为以及偏好的重要因素(李锐、李超,2007)[13]。以户主受教育程度为例,一方面,在现代成熟的金融体系中,不论是合理配置金融资产还是进行融资行为,都需要相应的金融知识与智慧,因而受教育程度越高的户主,越有可能接受正规金融部门提供的金融服务;另一方面,教育背景是一种人力资本的体现(王聪、田存志,2012)[14],一般而言,人力资本高的家庭对借款的偿还能力也比较强,更容易申贷成功,进而提高其通过正规金融渠道来实现融资需求的积极性和主动性。这里的人口特征变量具体包括受教育水平、性别、年龄及其平方、婚姻状况以及健康状况等五个方面,具体变量说明详见表4。

2.主观心理特征变量。根据“无信心借款人”理论和“面子成本”可知,借款需求者是否决定对银行进行申贷,其主观心理活动对该行为的影响作用十分重要。文章具体选取了户主对自己的满意程度、对未来的自信程度以及对其他人的信任度三个变量来表示。满意度赋值分别为1到5的整数,分别对应居民“很不满意、不满意、一般、满意、非常满意”的回答;自信度取值为1到5的整数,分别对应居民“很没信心、没信心、一般、有信心、很有信心”的回答;信任度为虚拟变量,回答“大多数人是可信任的”,取值为1,否则为0。

3.家庭社会网络。作为一个传统的关系型社会(Bian,1997)[15],基于亲缘、地缘的社会网络对居民的经济决策发挥着重要作用。王聪等(2015)[16]的研究表明,家庭社会网络关系越强,居民能够得到的来自于亲戚、朋友的金融帮助就会越容易。因而预测结果是家庭社会网络关系与因变量呈负相关。我们采用“与亲戚的和睦程度”“与邻里的和睦程度”“对父母的信任”“对邻里的信任”作为受访者家庭社会网络关系的代理变量。各变量的具体测度详见表4。

4.投融资经验。从理论角度来说,个体的经济决策会受到惯性行为的影响(李涛,2007)[17],因而过去通过银行获得贷款的经验会有助于其更倾向于继续选择原来的融资方式;相反,假若家庭有过人情借贷的经历,则应该更倾向于选择“亲戚/朋友”作为其首选的借贷对象。同时,融资经验还会节约交易成本。一般而言,首次从正规金融机构成功借贷需要了解较多的相关金融信息,因而居民的融资经验越多,越有可能减少交易成本,也就越有可能延续原有的融资方式。另外,较丰富的投资经验意味着居民更加了解金融市场,具备相关的金融知识,“银行”借贷的概率也会相应提高,预期该项指标与因变量正相关。

5.经济条件。本文选用家庭收入、房产和是否参与社会保障来衡量居民的经济条件。关于家庭收入,就理论而言,随着家庭收入水平的提高,居民更偏好于支付利息的匿名金融交易,而非选择需要支付“人情成本”的人情信贷(王芳,2005)[9]。房产是衡量家庭财富的另一个重要指标。由于拥有房产增大了家庭获得抵押信贷的可能,因而选择商业银行贷款也会更加具有吸引力。居民参与了社会保险项目意味着未来的收入相对更有保障,偿债能力相应提高,家庭申贷的信心以及申贷成功率均会上升。

6.金融条件。中国各地区的金融环境差异较大,居民的融资选择必然考虑到当地是否拥有正规的金融机构。这里用银行业金融机构各项贷款占地区生产总值的比重来衡量各省份金融发展水平(Finance),其数据源自于中国金融年鉴。

7.地区划分。因样本家庭涉及全国28个省、自治区、直辖市,本文按照东部、中部、西部划分来设置虚拟变量。此外,文章将重点考察中国居民融资选择渠道呈现的城乡差异,以及导致这种差异的主要原因,因此选取家庭城乡虚拟变量,户口所在地为城市,赋值为1,否则为0。

表4 居民融资选择的相关变量定义

四、模型实证与结果分析

(一) 模型设定

本文旨在研究居民融资选择意愿的影响因素以及城乡差异。考虑到因变量的二值虚拟变量属性,这里采用概率单位回归模型(Probit模型)进行估计,简化实证模型如下:

(1)

(2)

(二)描述性统计分析

表5给出了本文主要变量的描述性统计分析结果。在剔除样本量过少的“其他渠道”后,样本情况发生稍微变化。整体而言,居民选择银行作为首选借款对象的占比为25.02%,意味着11 327户家庭中仅有2 834户家庭偏好于通过正规金融机构进行融资。事实上,这样的观察结果也符合中国现阶段以人情借贷为主的融资结构。

在样本家庭中,户主的平均年龄为41.70岁,受教育程度平均接近初中毕业水平,家庭经济决策者中男性占比偏多为56.22%,而且大部分为已婚状态;经济条件大致情况为:家庭年收入平均水平5.35万元,16.16%的家庭不止拥有一套房产,并且有接近50%的居民参与到社会保险项目中。整体而言,居民大多处于较强的网络关系之中。其中,受访者与父母的关系是最亲近的,信任度的测度指数高达9.483 3;与亲戚、邻里的交往关系也均为融洽,前者在4点量表中,得分3.430 5,后者在5点量表中,得分4.1820。因而熟人之间的借贷发生更加容易些,并且样本家庭的投融资经验也比较欠缺,仅有6.12%的受访者有过银行借贷经历,金融投资行为也相当谨慎,持有风险资产的家庭比重仅为4.86%。同时区域间的金融发展水平也存在显著差距,根据表5可见,该项指标最小值为73.12%,最大值却高达245.54%。此外,样本的地区分布比较均衡,一方面在城乡分布中,城市家庭占比略少,为46.18%;另一方面体现在家庭所处的地域分布上,东、中、西部样本占比分别为43.37%、29.42%和27.21%,其中来自于东部地区的样本家庭稍稍多一些。

(三)实证分析

为了更准确地分析居民融资选择意愿的城乡差异,进一步将样本家庭按照城乡分组,分别建立了全样本、城镇样本、农村样本3个回归模型。表6报告了Probit模型的回归结果。

关于居民融资选择渠道的影响因素及城乡差异问题,本文得到以下结论。

表5 主要变量的描述性统计

表6 居民融资选择渠道影响因素比较实证结果

注:表6中报告均为回归系数,而不是边际概率。考虑到可能存在的异方差问题, 此处使用稳健标准误Probit回归模型,括号内为稳健标准误。***、**、*分别表示1%、5% 和10%的统计水平显著;进一步对影响居民融资选择意愿的各变量进行相关系数检验,结果显示各解释变量相关系数最高为-0.564 9,低于共线性存在的门槛值0.7(Lind等,2002)[20],不存在严重的多重共线性问题。

1. 从人口统计特征看。首先,不论全样本还是分样本,教育程度均对家庭的“银行”融资决策有显著的正向影响。这说明受教育程度越高的家庭,越有可能选择银行借贷。一方面,教育背景是银行审贷的考核指标之一;另一方面,通过银行等金融机构获得贷款需要更多的金融知识,以及学习金融知识的能力,而受教育程度较高的家庭经济决策者更有可能具备相应的技能。

其次,在回归模型中加入了年龄的平方项,以此来解释居民的借贷行为与年龄之间可能存在的非线性关系。实证结果表明,农村样本中,二者没有明显的驼峰形关系,但在全样本和城镇样本中,家庭融资选择决策与年龄之间的驼峰形关系十分显著。这说明年龄与年龄结构对于居民的金融决策影响显著(王聪等,2017)[18],但是对农村家庭借贷行为的边际影响要低于城市家庭。

2.主观心理特征变量的实证结果支持“无信心借款人”理论,自信度的提高有利于居民选择“银行”作为首要融资渠道。事实上,“无信心借款人”理论阐述了居民由于缺乏对自身的信心而自愿放弃申贷行为。因此,对未来的信心程度越高,居民积极尝试申贷的可能性就越大,因而首选借款对象为“银行”的概率就越高。实证结果在全样本以及各分样本中均是显著的。

3.家庭社会网络关系也是影响居民融资选择意愿的重要因素。整体上来说,社会关系网络越强,居民选择人情借贷的概率越大。其中,“与亲戚的和睦程度”“对邻里的信任”这两项的估计系数在统计上显著为负值,而且前者对农村样本的影响较城镇样本更明显。根据社会网络的“软垫假设”(Chua et al.,2009)[19],居民生活在更为紧密的关系网络中,经济事务上会得到更多来自于亲戚、朋友甚至邻里的支持。因而受访者的亲戚、邻里关系更为融洽,其选择人情借贷的概率也相应提高,对因变量起着负向调节作用。

4.与之前预期一致,居民是否拥有投融资经验对于其融资渠道选择起着十分重要的作用,所有样本中该变量的系数值均在1%的统计水平上显著。这意味着有过银行贷款经历的居民仍然在很大概率上延续之前的选择;相反,人情借贷的经历则会鼓励居民“非银行”融资。此外,持有风险资产对因变量有着显著的正向作用,这可能与决策者的风险容忍度相关,因为人情借贷往往是无息或者低息的(王芳,2005)[9],而且还款期限比较灵活,相比之下选择“银行”融资更需要较强的风险承受能力。

5. 整体而言,家庭收入水平与因变量正相关,而收入的平方项却与“银行”融资显著负相关,表明二者之间呈现倒U型关系。这说明随着家庭收入的提高,更多居民会通过正规金融渠道来获得贷款,然而当收入水平上升到一定程度则会转而选择传统的借贷方式。根据表6报告的实证结果可知,在农村家庭样本中该变量的作用并不显著,房产才是影响农村家庭借贷决策的重要因素。这可能是因为,房产抵押往往是农村家庭获得银行贷款的主要方式之一,尤其是生产性农户,其未来收入的稳定性不高,房产作为家庭少有的固定资产能够为其贷款提供担保,因而房产对“银行”融资呈正向作用。

6. 在居民融资选择渠道城乡差异的考察中,发现城市家庭会更大概率地选择通过正规金融渠道来获得金融帮助。除了以上分析的各变量对城市样本与农村样本不同的解释力度之外,也可能与城市地区现代金融制度建设更加完善有关。另外,家庭所处的金融外部环境也会显著影响个体的融资决策,在金融市场较为发达的省份,居民“银行”融资的意愿会更为明显。

7. 分区域来看,对比西部参照组,东、中部地区哑变量对“银行”融资影响显著为负,说明“银行”融资在西部地区家庭中反而占比更大。这与理论预期不一致。一般而言,东、中部地区,尤其是东部省份的金融深化程度理应更高一些,“银行”融资应该更为普遍,但是实证结果却相反。这可能与国家政策倾斜有关,也可能是由近年来部分沿海企业的区域迁移所导致的。

(四)稳健性检验

本研究为了更加凸显正规金融借贷与人情借贷的差异比较,删除了“其他渠道”,将因变量设定为二值虚拟变量。为了检验实证结果的稳健性,本文尝试性地采用以下两种方式来对模型进行重新估计:其一,使用未删减数据,即二值虚拟变量中,“非银行”包括人情借贷以及其他渠道。首选借款对象为“银行”则赋值为1,“非银行”则取值为0;其二,单独考察融资选择意愿中的“其他渠道”样本,使用多元Logit模型来处理。从检验结果来看,本文结论基本保持一致。此外,我们还对模型中的若干控制变量进行逐一剔除或者增补以分析其敏感度,观察实证结果发现,这些尝试并未显著改变表6的经验结论*限于篇幅,以上稳健性检验结果未予列出,备索。。

五、结论与政策建议

本研究验证了居民融资选择意愿的影响因素及城乡差异。实证分析认为家庭所处的地域环境等外部条件确实会影响借贷行为。但是居民自身主观因素的影响作用也十分关键,受教育水平、自信程度、家庭年收入状况、房产以及投融资经验等均与因变量呈正向关系。当然融资选择意愿还会受到来自于传统金融习惯的影响,比如居民的家庭社会关系网络越强,越有利于其获得来自于网络中亲戚、朋友的金融帮助,因而中国现阶段融资结构仍然以人情借贷为主。

本文的研究结果具有明显的政策含义。首先需要明确一点,不同的融资渠道是互相补充的,在市场经济的发展过程中,现代与传统的金融制度也是同时并存的。具体到居民的借贷行为则表现为“银行”融资与人情借贷均是常见的融资渠道。虽然后者在居民的融资选择中占更大比例,但是由于传统文化中宣扬的“轻不言债”以及“面子”观念,整体来说,家庭的借贷发生并不多见,同时人情借贷还会受到借贷对象“资金有限”的限制。因此,中国的融资结构在经济高速发展的背景下面临着较大的不确定性,鼓励更多家庭参与到现代金融市场十分必要。

在政策操作层面,本文模型的结论表明投融资经验是居民融资行为决策的一个重要影响因素,因此金融机构需要重视居民的申贷行为,尤其是首次申贷。尽可能地提供“人性化”的借贷服务,比如进行详细的流程指导,包括申贷的前期准备及后续跟进。这些措施有助于纠正居民对金融部门借贷门槛过高的认知偏误,减少不必要的交易成本。另外,需要注意金融市场中呈现的城乡差异,农村居民往往存在积累能力有限、偿债能力不稳定等特征,房产成为其较少的能作为担保品的固定资产之一。因此,银行等金融机构需要提供更多与农村家庭借贷条件相匹配的信贷产品。当然,努力完善社会保障制度,加强对居民相关金融知识的教育,提高金融机构借贷流程的信息透明度等措施都会有利于家庭现代信贷市场的参与。

本文的不足表现为研究样本的融资渠道仅限于讨论外源融资,而家庭成员通过自身积累,比如农村家庭外出务工获得的内源融资并没有考虑在内。此外,居民的融资选择意愿与真实的借贷行为会存在偏差,但是选取“债务”家庭样本可能会使得研究对象局限于低收入群体,难以反映未来信贷市场的发展。随着经济发展阶段的不断深入,现代信用制度逐渐完善,居民融资目的不仅限于“减贫”,更是家庭利用金融市场实现资产增值的一种方式。因此讨论居民的融资选择意愿更体现出了一定的前瞻性。

[1] R. V. ROOSA.InterestRatesandtheCentralBank// L. H. DUPRIEZ, et al. Money, Trade and Economic Growth:Essays in Honor of John H. Williams. NewYork: Macm,1951:270—295.

[2] J. E. STIGLITZ, A. WEISS.CreditRationinginMarketswithImperfectInformation. American Economic Review,1981,71 (3): 393 —410.

[3] Y. KON, D. J. STOREY.ATheoryofDiscouragedBorrowers. Small Business Economics,2003,21(1): 37 — 49.

[4] 张杰.中国农村金融制度:结构、变迁与政策.中国人民大学出版社,2003:180—210.

[5] PAL SARMISTHA.HouseholdSectoralChoiceandEffectiveDemandforRuralCreditinIndia. Applied Economics,2002 (14):1743—1755.

[6] 程郁,韩俊,罗丹.供给配给与需求压抑交互影响下的正规信贷约束:来自1874户农户金融需求行为考察.世界经济,2009(5).

[7] 陈天阁,邓学衷,方兆本.农户融资与信贷供给——来自安徽的调查分析.农村金融研究,2005(1).

[8] 刘朝晖,徐丽.农村内、外生金融之比较——基于满足中国农户融资需求的分析.金融经济学研究,2005(6).

[9] 王芳.我国农村金融需求与农村金融制度:一个理论框架.金融研究,2005(4).

[10] 陈鹏,刘锡良.中国农户融资选择意愿研究——来自10省2万家农户借贷调查的证据.金融研究,2011(7).

[11] 胡枫,陈玉宇.社会网络与农户借贷行为——来自中国家庭动态跟踪调查(CFPS)的证据.金融研究,2012(12).

[12] 侯英,陈希敏.声誉、借贷可得性、经济及个体特征与农户借贷行为——基于结构方程模型(SEM)的实证研究.农业技术经济,2014(9).

[13] 李锐,李超.农户借贷行为和偏好的计量分析.中国农村经济,2007(8).

[14] 王聪,田存志.股市参与、参与程度及其影响因素.经济研究,2012(10).

[15] Y. BIAN.BringingStrongTiesBackin:IndirectTies,NetworkBridgesandJobSearchesinChina. American Sociological Review,1997,62(3):366—385.

[16] 王聪,柴时军,田存志,吴甦.家庭社会网络与股市参与.世界经济,2015(5).

[17] 李涛.参与惯性和投资选择.经济研究,2007(8).

[18] 王聪,姚磊,柴时军.年龄结构对家庭资产配置的影响及其区域差异.国际金融研究,2017 (2).

[19] R. Y. J. CHUA, M. W. MORRIS, P. INGRAM.DistinctiveConfigurationsofAffectandCognitionBasedTrustintheNetworksofChineseandAmericanManagers. Journal of International Business Studies,2009,40(3):490—508.

[20] D. A. LIND,W. G. MARCHAL,R. D. MASON. Statistical Techniques in Business and Economics. McGraw-Hill/Irwin,2002:187—188.

广东省打造“理论粤军”重大资助项目“中国家庭金融问题研究——基于制度因素,人力资本和财富效应的考察”(LLYJ1317)

2017-07-03

F832

A

1000-5455(2017)06-0014-09

王聪,贵州贵阳人,暨南大学金融系教授、博士生导师,珠江学者;廖婧琳,通讯作者,湖南常德人,暨南大学金融系博士研究生。)

于尚艳】