中国地方政府社会治理绩效实证研究

——基于民族和区域比较视角的第三方评估①

朱 懿, 韩 勇

中国地方政府社会治理绩效实证研究

——基于民族和区域比较视角的第三方评估①

朱 懿, 韩 勇

社会治理绩效第三方评估是社会治理研究的重点和难点问题。采用定量的数据统计分析发现,中国民族地区与非民族地区的社会治理绩效差异性不明显,但是中国东部、西部、中部和东北部地区之间存在社会治理绩效的明显差异(8个指标),东部、东北部和中部地区优于西部地区。因此,中国31个省区的社会治理具有区域的差异性和雁行分布性、民族省区之间发展的不均衡性、同一区域不同省区的梯度性和复杂性等特征。

社会治理绩效 民族 区域

一、研究缘起

自20世纪70年代以来,地方政府作为国外政府部门应对财政危机、信任危机、治理危机、政府合法性危机的治理工具,其绩效评估越来越受到学术界的关注。[1]党的十八届三中全会和四中全会发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》将第三方评估正式列入政府工作的重要议程,也为第三方评估中国地方政府社会治理绩效提供了政策依据。

中国是一个多民族国家,有广西、宁夏、内蒙古、新疆、西藏五个少数民族自治区;除此之外,国家民族事务委员会还将青海、贵州、云南归类于多民族省份。由于中国多民族地区特殊的地理位置,如濒临边境、周边国家环境复杂,以及部分民族地区恶劣的自然条件、各异的宗教信仰禁忌、滞后的经济发展水平、不同的文化习俗差异,少数群众淡薄的法律意识观念和国际反动分裂势力的疯狂破坏等综合因素的影响,民族地区地方政府在履行社会治理职能、制定治理方略、科学选择治理工具等方面,需要应对比非民族地区地方政府社会治理更复杂、更艰巨的挑战。[2]现有的第三方评估即专家学者评估中国地方政府社会治理绩效的研究视角比较集中,基本上没有将民族地区与非民族地区进行对比和比较,或者很少将中国不同地区(东部、中部、西部、东北部)省份的社会治理绩效进行对比和比较,从而探寻中国民族地区和非民族地区、不同区域的省份在上究竟是存在同中存异还是异中有同的发展趋势。同时,鉴于第三方评估具有科学性、专业性、独立性、客观性、公正性、公平性、效率性、民间性、间接性、自愿性、民主性及多样性等诸多特点,且具有便于提高政府工作效率、降低行政成本、提高评估结果的公信力和美誉度等特殊作用[3],笔者拟对中国31个省、自治区、直辖市的社会治理绩效进行评估,并对比和比较民族地区与非民族地区的社会治理绩效水平以及东部、西部、中部和东北部地

① 本文旨在对中国地方政府社会治理绩效作民族和区域比较,在研究中未考察香港、澳门两个特别行政区和台湾省,仅以中国大陆31个省级行政区为分析对象。

区不同省份的社会治理绩效水平,为国家顶层设计治理方略和地方政府降低行政成本、提高治理效能、推进社会治理现代化提供决策参考和政策依据。

二、文献综述

关于社会治理绩效的概念,中国学者范柏乃等认为,其是社会治理的各种主体“在一定时期内对社会公共事务进行协作管理的过程和结果,是运用各种方法、工具或手段等对有关社会公共事务进行规范和制约所取得的成效”。[1]笔者认为,地方政府社会治理绩效第三方评估是独立于地方政府行政主管部门及其利益相关方之外的机构或者个人,遵循一般第三方社会治理绩效评估的原则和标准,应用科学、可行的方法对地方政府社会治理整体或某一方面业务的效果进行专业化评判的过程。[4]

关于第三方评估中国民族地区与非民族地区、不同区域之间社会治理绩效的比较研究,学术界也存在争议,主要体现在价值取向、指标体系和评估方法三个方面。具体而言:(1)从价值取向上来看,中国民族地区的社会治理存在“族际主义”与“区域主义”之争。例如,周平指出,从历史学的角度分析,中国的民族地区作为少数民族群体生活的区域,在历史上其治理形成了“族际主义”的价值取向,新中国成立以后,该指导思想仍然被延续使用。但是,随着中国改革开放的不断深化及国家治理能力和水平的不断提升,民族地区和非民族地区的联系日渐紧密、日益频繁,因此,民族地区特别是边疆民族地区的治理价值取向应该由“族际主义”向“区域主义”转变。[5](2)在评估指标体系设定上,中国民族地区与非民族地区、东部地区与中西部地区的社会治理绩效研究存在治理特殊性与普遍性之间的争论。例如,巴于茜、王肃元基于中国西部少数民族地区的民族和文化多样性、历史上民族关系的复杂性等特点, 提出在设定西部少数民族地区政府治理绩效评估指标时需因地制宜,根据民族地区的特色确定特殊的衡量指标。[6]与此相反,持社会治理绩效评估普遍性指标设定观点的学者占大多数,而且基本上采用定量客观指标对社会治理绩效进行评估研究。例如,桑助来和张平平[7]、王良健和侯文力[8]、陈天祥等[9]、彭国甫[10]、盛明科和李林[11]、王莺[12]等学者均采用共性或者普遍性定量客观指标来统计测量社会治理绩效;在这些研究中,社会治理绩效是政府绩效研究的一部分。常用的指标有基尼系数、恩格尔系数、城镇登记失业率、城镇居民人均可支配收入、城镇基本养老保险覆盖率(%)等。与此相类似的还有陈昌盛等设计的中国(省级)政府公共服务测量指标体系[13],以及兼顾西部少数民族地区与其他地区共性与特性的刘蓓西部地方政府社会治理绩效评价指标体系[14],该体系涵盖了生活水平、基础设施、社会保障、社会安全四个二级指标和城镇登记失业率(%)、人口自然增长率(%)、城镇居民人均可支配收入(元)、城镇基本养老保险覆盖率(%)、交通事故死亡率(%)、每万人拥有铁路长度(公里)等28个三级指标。(3)就评估方法而言,中国地方政府的社会治理绩效研究主要存在政府自评和第三方评估两种取向。目前,学术界基本上认为第三方评估具有业务专业、专家治理、合作互动、与政府自评良性竞争的优点,是今后评估的主要方法。王学贤、杨曰建指出,第三方评估主体类型主要包括高校专家或研究机构评估、专业组织评估(学术团体、专业性调查咨询公司)、社会公众评估(评议代表以及普通民众/新闻媒体,包括报纸、电视、网络等机构)以及混合主体评估。[4]总的来说,第三方评估具有评价、引导、激励、预防、监督、智识帮助、达成共识、转变政府职能、提升政府效能和公众满意度等积极作用,以及真实性、科学性、专业性、独立性、客观性、公正性、公平性、效率性、民间性、间接性、自愿性、民主性、多样性、权威性、法制性、组织性、有效性、经济性等特点。[15]

三、研究方法

(一)指标构建和修订

第三方评估采用硬性客观定量指标,能够较好地反映一个地区社会治理投入和产出之间的总体客观情况。由于社会治理产出的非市场化特征,也为了避免测评者因对社会治理绩效评估情况不了解而产生线性思维和主观非理性判断的问题,研究者基于独立的第三方评估立场,设定客观硬性定量指标,通过实证分析对中国31个省、自治区和直辖市的整体社会治理综合水平进行客观评价,并对中国民族地区和非民族地区以及东部、西部、中部和东北部不同省份的社会治理绩效进行对比和比较。通过查阅相关文献和著作,我们发现社会治理绩效评估的客观硬性定量指标测评工具包括桑助来和张平平[7]、王良健和侯文力[8]、陈天祥等[9]、彭国甫[10]、盛明科和李林[11]、王莺[12]、陈昌盛[13]、刘蓓[14]等在研究中设计或使用的有关社会治理绩效评估的指标体系,中央编译局比较政治与经济研究中心和清华凯风研究院政治发展研究所“中国社会管理评价体系”联合课题组开发的“中国社会治理评价指标体系”[16],黄强、程旭宇和刘祺等开发的地方政府社会管理能力评价指标体系[17],张书林开发的测量社会民生、社会稳定、社会组织管理、社会价值构建等七个指标要素的社会管理效能指标体系[18],汤柏生等构建的社会管理创新评估指标体系[19]等11个测评工具。我们拟从中选择最合适的一个来定量测量中国各省区的社会治理绩效现状。因为现有的测评工具各有所长,为避免主观臆断,研究者采用德尔菲法(Delphi Method)邀请10名学者和10名从事社会治理工作的实践者(他们最了解实际工作情况)对这11个社会治理现状测评工具以匿名掩盖作者的方式进行征询。通过技术重要性指数Iindex测算,让这些专家对这些测评工具按照“非常合适”(分值100)、“比较合适”(分值75)、“一般”(分值50)、“不合适”(分值5)和“非常不合适”(分值0)进行打分,用Nl、N2、N3、N4、N5代表专家打分“非常合适”“比较合适”“一般”“不合适”和“非常不合适”的人数,最后代入公式Iindex=(100×Nl+75×N2+50×N3+25×N4+0×N5)/Nall(其中Nall是所有反馈意见专家的人数)进行计算,获得社会治理绩效测评工具的集体判断结果。经过计算,刘蓓的西部地区社会治理绩效评估指标获得95分,被我们采用,作为衡量中国社会治理现状的评估工具。

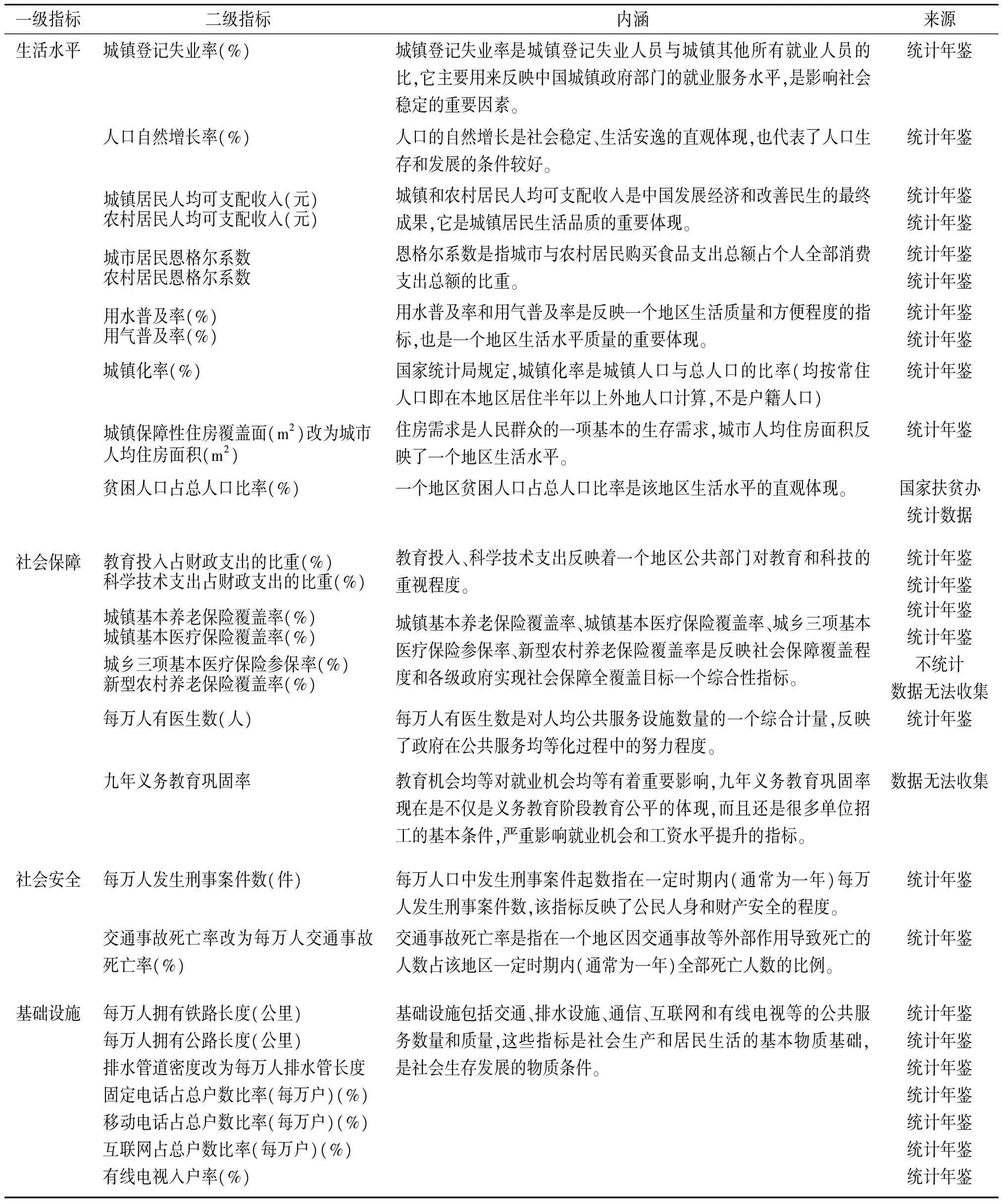

另外,根据指标设定全面性和可操作性相结合、可靠性和有效性相结合的原则,研究者对刘蓓社会治理测评指标进行了再整理和优化。再聘请统计部门的相关专家(五名)和有关学者(五名)对指标的可操作性进行研讨,并以各种统计资料为来源进行数据搜集,结果发现在28项指标中,有三项数据无法统计,分别是新型农村养老保险覆盖率、九年义务教育巩固率、每万人发生刑事案件数(件)。其中特别值得一提的是,每万人发生刑事案件数(件)在《中国统计年鉴》中有全国的统计数据,但没有关于各省、自治区、直辖市的全部统计数据(仅有八个省区),且该部分数据在一定程度上涉密,所以课题组决定不进行统计。另外,该评估体系还存在指标重复的问题,即城乡三项基本医疗保险参保率(%)指标包含了城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险覆盖率和新型农村合作医疗覆盖率,在一定程度上和城镇基本医疗保险覆盖率重复,所以不统计。为方便统计和统一,笔者对三项指标进行了修改,将城镇保障性住房覆盖面(m2)改为城市人均住房面积(m2)、将交通事故死亡率改为每万人交通事故死亡率、将排水管道密度改为每万人排水管长度,具体详见表1。

(二)样本的选取和数据来源

参照吴建南、胡春萍、张攀、王颖迪等的建议,我们选取中国地方省、自治区、直辖市等省级行政区作为样本选取对象,因为:(1)省级公共部门在中国行政体制中处于次高行政层级,其行为对下级公共部门具有直接和重要的约束和引导作用;(2)与地市、州、区县政府相比,省级地区的相关数据更容易获取。[20]

同样参照吴建南、胡春萍、张攀、王颖迪等的建议[20],本研究的样本数据均来自公开的二手数据,包括《中国统计年鉴》、国家扶贫办关于贫困率的统计等,可以确保数据的真实性、公开性、客观性与可靠性。而且,根据国家民族事务委员会的分类,广西、宁夏、内蒙古、新疆、西藏属于民族自治区,青海、贵州、云南属于多民族省份。以此为依据,笔者将这8省区归类为民族地区,将其他23个省区归类为非民族地区,以便对民族地区和非民族地区进行比较研究。按照《中国统计年鉴》的地理区域划分,中国可以分为东部地区(包括北京、上海、天津、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南9个省区)、西部地区(内蒙古、陕西、四川、西藏、青海、新疆、宁夏、贵州、云南、甘肃、广西、重庆12个省区)、中部地区(河北、河南、安徽、山西、江西、湖南、湖北7个省区)和东北部地区(黑龙江、吉林、辽宁3个省区),笔者将此作为区域比较分析的分类依据。

表1 中国社会治理绩效评估指标及其内涵

(三)数据分析

笔者以2014年《中国统计年鉴》(该年鉴于2015年出版)公布的2013年中国31个省、自治区、直辖市的统计数据和国家扶贫办发布的2013年中国各省区贫困发生率的数据为来源,对中国各省区社会治理绩效数据进行综合统计,在这24项客观指标中,部分数据直接来自统计年鉴,其他数据经过计算处理而得。

1.总体状况分析:聚类分析

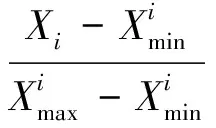

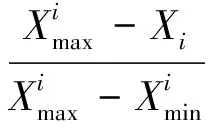

首先,笔者根据正指标无量纲化计算公式和逆指标无量纲化计算公式对数据进行无量纲化,也就是数据的标准化,以此来消除原始变量(指标)量纲对数据的影响。

正指标无量纲化计算公式:

逆指标无量纲化计算公式:

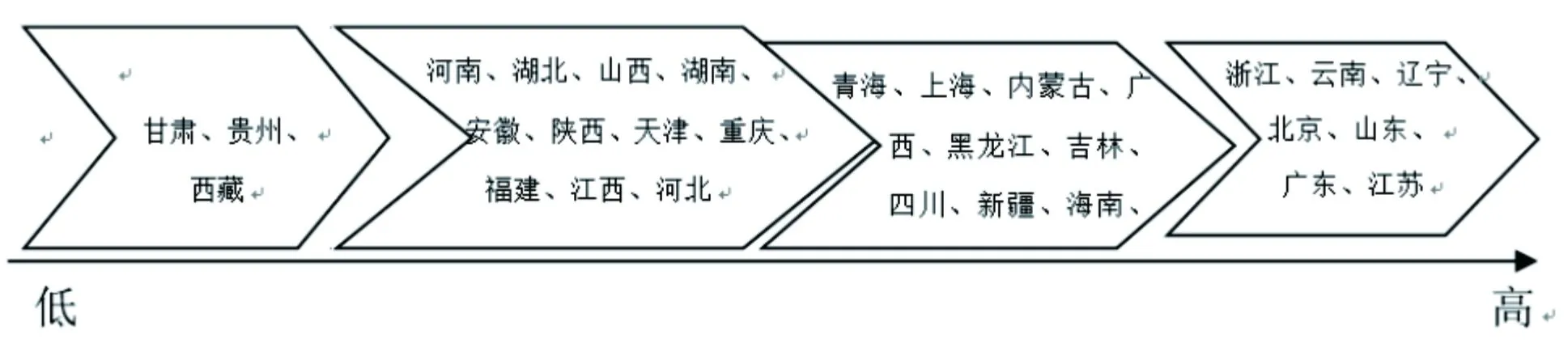

最后,由于没有任何先验知识或者成熟分析模式可供本研究参考或依循,笔者采用IBM SPSS Statistics 19.0 对收集的数据进行聚类分析(Cluster Analysis),也就是通过软件计算将31个省、自治区、直辖市的社会治理数据按照各自的特性及“物以类聚”的道理自动合理地分到不同的类别。这是一种“同一个类别有很大的相似性,不同类别有很大的差异性”的多元统计分析方法。根据聚类分析,我们发现属于第一类社会治理的地区是浙江、云南、辽宁、北京、山东、广东、江苏;属于第二类社会治理的地区是青海、上海、内蒙古、广西、黑龙江、吉林、四川、新疆、海南、宁夏;属于第三类社会治理的地区是河南、湖北、山西、湖南、安徽、陕西、天津、重庆、福建、江西、河北;属于第四类社会治理的地区是甘肃、贵州、西藏。

表2 中国各省区社会治理绩效评估聚类成员

2.民族地区与非民族地区差异性比较分析:独立样本T检验

Independent Sample T Test,也叫独立样本T检验,这里主要用于检验民族地区与非民族地区三级指标的差异性。研究者通过IBM SPSS STATSTICS 19.0的Independent Sample T Test对民族地区和非民族地区社会治理24项三级指标进行差异性比较分析,结果发现:(1)就民族地区和非民族地区生活水平的差异性比较而言,Tukey HSD检验显示民族地区和非民族地区在农村居民人均纯收入、城市居民恩格尔系数和城镇化率三项指标上有明显的差异(P<0.05)。其中,民族地区的农村居民人均纯收入高于非民族地区的农村居民人均纯收入(Mean民族=26 850.073 0>Mean非民族=21 741.705 0,P=0.008);非民族地区的城市居民恩格尔系数低于民族地区的城市居民恩格尔系数(Mean民族=10 5.112 2>Mean非民族=6 7.455 0,P=0.016);民族地区的城镇化率远高于非民族地区的城镇化率(Mean民族=94.517 0>Mean非民族=79.591 3,P=0.002)。(2)就民族地区和非民族地区社会保障水平的差异性比较而言,Tukey HSD分析结果表明民族地区和非民族地区在教育投入占财政支出的比重(%)、科学技术支出占财政支出的比重(%)、城镇基本养老保险覆盖率、城镇基本医疗保险覆盖率和每万人有医生数(专业卫生技术人员)(人)五项指标上没有显著差异。(3)就民族地区和非民族地区社会安全的差异性比较而言,Tukey HSD检验显示民族地区和非民族地区在每万人交通事故死亡率指标上(Mean民族=0.444 9 3.区域差异性比较分析:方差分析 方差分析(Analysis of variance,简称ANOVA)主要是用于两个以上样本所谓均数差别是否显著的检验。前文我们说过,《中国统计年鉴》将中国分为四个区域,即东部地区、西部地区、中部地区、东北部地区。东部地区包括北京、上海、天津、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南9个省区;西部地区包括内蒙古、陕西、四川、西藏、青海、新疆、宁夏、贵州、云南、甘肃、广西、重庆12个省区;中部地区包括河北、河南、安徽、山西、江西、湖南、湖北7个省区;东北部地区包括黑龙江、吉林、辽宁3个省区。 经过ANOVA系统分析,笔者发现:第一,就中国东、西、中、东北地区生活水平的11项指标区域差异性比较而言,共有城镇居民人均可支配收入(P=0.001<0.005)、农村居民人均纯收入(P=0.000<0.005)、城市居民恩格尔系数(P=0.000<0.005)、用气普及率(P=0.004<0.005)、城镇化率(P=0.016<0.05)、城市人均住房面积(P=0.000<0.005)、贫困人口占总人口比率(P=0.000<0.005)等7项指标具有明显差异。具体来说,Tukey HSD检验显示:(1)东、西、中部地区城镇居民与东北部地区城镇居民的人均可支配收入有显著差异,东北部地区的城镇居民人均可支配收入过低,东、西、中部地区的城镇居民人均可支配收入没有明显差异;(2)东部地区的农村居民人均纯收入与西、中、东北部地区相比有明显差异,东部地区农村居民人均纯收入远高于其他三个地区,而其他三个地区之间没有显著差异;(3)东部地区城市居民恩格尔系数与中、西部地区相比有明显的差异,与东北部地区相比无显著差异,东部地区城镇居民购买食品的支出高于西、中部地区城镇居民购买食品的支出;(4)东部地区的用气普及率、城镇化率与西部地区有明显差异,东部地区明显高于西部地区,东部地区与东北、中部地区无明显差异;(5)东部地区与中、西部地区在城市人均住房面积上有明显不同,东部地区城市人均住房面积远高于中、西部地区,中部和西部地区之间无明显差异;(6)东、中、东北部地区与西部地区相比,贫困人口占总人口比率有显著差异,西部地区贫困人口过多,东部、中部、东北部地区之间则无明显不同。 第二,就中国东、西、中、东北部地区社会保障五项指标的区域差异性比较而言,Tukey HSD检验显示四个地区在城镇基本医疗保险覆盖率存在显著不同(P=0.019<0.05)。具体来说,东部地区城镇基本医疗保险覆盖率远高于中部地区,东部、西部以及东北部地区之间没有显著的差异。 第三,就中国东、西、中、东北部地区社会安全的区域差异性比较而言,Tukey HSD检验显示各地区之间没有明显的差异。 最后,就中国东、西、中、东北部地区基础设施七项指标的区域差异性比较分析而言,Tukey HSD检验显示各地区之间没有明显的差异。 (一)主要结论 第一,中国31个省、自治区、直辖市的社会治理绩效具有区域差异性,并呈雁行分布状。参照李超显的研究[21],我们绘制了中国31个省、自治区、直辖市社会治理绩效雁行分布图(见图1)。 中国的31个省、自治区、直辖市可以分为四类,属于第一类社会治理的地区是浙江、云南、辽宁、北京、山东、广东、江苏;属于第二类社会治理的地区是青海、上海、内蒙古、广西、黑龙江、吉林、四川、新疆、海南、宁夏;属于第三类社会治理的地区是河南、湖北、山西、湖南、安徽、陕西、天津、重庆、福建、江西、河北;属于第四类社会治理的地区是甘肃、贵州、西藏。总体而言,东部和东北部地区社会治理水平较高,中部地区次之,最后是西部地区,社会治理呈现梯度性区域分布。 图1 中国31个省、自治区、直辖市社会治理绩效雁行分布图 第二,民族地区与非民族地区的社会治理绩效水平不存在明显差异性。通过独立样本T检验分析,Tukey HSD检验显示民族地区和非民族地区在农村居民人均纯收入、城市居民恩格尔系数、城镇化率、每万人交通事故死亡率四项指标上有明显差异,但是除城市居民恩格尔系数外,民族地区的社会治理绩效水平在农村居民人均纯收入、城镇化率、每万人交通事故死亡率上均优于非民族地区。该结论为民族地区社会治理的价值导向,即“族际主义”还是“区域主义”的争论,提供了支持“区域主义”的直接证据。 第三,民族地区各省区之间的社会治理发展水平非常不均衡。中国民族地区的社会治理绩效水平既有归类于第一类的云南,第二类的青海、内蒙古、广西、新疆、宁夏,还有归类于最后一类的贵州、西藏。我们发现与过去的研究相比,经济发展水平不再是制约地方社会治理绩效的关键,例如云南、青海、内蒙古、广西、新疆、宁夏虽然经济发展水平一般,但是社会治理绩效有明显提高。因此,我们可以说,经济发展水平只是必要而非充分条件,一个地区的社会治理水平主要还是受理论研究、价值观念、政府重视程度、制度法治、治理主体、体制机制、创新途径、治理方式、公共政策等因素的影响。 第四,中国不同区域省份之间的社会治理存在明显的差异性。 就中国东、西、中、东北部地区的社会治理水平差异性比较而言,我们发现城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、城市居民恩格尔系数、用气普及率、城镇化率、城市人均住房面积、贫困人口占总人口比率、城镇基本医疗保险覆盖率八项指标存在明显的差异,东部和东北部地区社会治理水平优于中部和西部地区。具体来说,东北部地区的城镇居民人均可支配收入过低,东部地区农村居民人均纯收入远高于其他三个地区,东部地区城市人均住房面积远高于中、西部地区,东部地区城镇居民购买食品的支出高于西部和中部地区城镇居民,东部地区的用气普及率、城镇化率明显高于西部地区,西部地区贫困人口过多,东部地区城镇基本医疗保险覆盖率远高于中部地区。 第五,同一区域不同省份的社会治理具有梯度性、复杂性特征。按照《中国统计年鉴》的地理区域划分,中国可以分为东部地区9个省区、西部地区12个省区、中部地区7个省区和东北部地区3个省区,我们的研究发现东部和东北部地区的12个省区基本上属于第一和第二类地区,东部的天津和福建属于第三类地区。西部地区12个省区发展最不均衡,既有属于一类地区的云南,也有属于二类地区的青海、内蒙古、广西、新疆、四川、宁夏,还有属于三类地区的重庆和属于四类地区的甘肃、贵州、西藏。中部地区的7个省区主要属于三类地区。由此可见,西部12个省区社会治理发展水平的梯度层次性最强,结构也最复杂。 (二)对策建议 1.建立常态化、制度化、法治化的地方政府第三方社会治理绩效评估制度 政府社会治理绩效的自我评估在先天上具有内在的缺陷,也就是俗称的“自己评自己”。而地方政府社会治理绩效的第三方评估作为重塑政府治理理念,调整公共价值取向,转变传统政府绩效评估模式,树立科学的指导思想,制定正确治理战略的重要工具,能够起到客观评价各地政府实绩,积极引导公共政策的调整,激励推广先进社会治理创新实践,评判预防可能影响社会稳定的风险因素,监督地方政府提高行政效率和公众满意度,降低社会治理行政成本,巩固各地区政治社会稳定,实现政府职能转变,协调社会治理各主体(党政部门、各族群众、专家学者、企业、媒体等)达成共识的积极作用。加快推进社会治理绩效第三方常态化评估的立法和制度化建设,着力推动社会治理绩效中期评估和后期评估,可以由社会治理的绩效评估倒逼促进地方政府完善公共政策,强化绩效评估的结果运用,及时反馈各地区社会治理的运行状况,优化和调整今后社会治理公共决策的过程,并且拓宽公共政策和公共绩效评估的受益面,做好公共政策和绩效评估后各方面政策的完善工作。同时,基于政府绩效评估的公共性,应该完善公共财政投入机制,为社会治理绩效第三方评价提供物质保障;基于地方政府社会治理绩效评估的结果导向,应该完善行政责任追究机制,建立地方政府公共政策决策者责任追究制度和群众公共决策参与制度,促进建设道德责任法治型政府;建立公民参与社会治理绩效评估制度,预防公共政策和绩效考评的价值失范,完善政策执行和绩效考评的监督体制。 2.加强理论研究和智库建设 第一,加强中国特色社会主义治理理论创新和发展研究。具体而言,本研究有两个理论问题需要引起重视:(1)民族地区治理的价值导向。通过独立样本T检验分析,Tukey HSD检验显示民族地区和非民族地区在农村居民人均纯收入、城市居民恩格尔系数、城镇化率、每万人交通事故死亡率四项指标上有明显的差异,但是除城市居民恩格尔系数外,民族地区的社会治理绩效水平在农村居民人均纯收入、城镇化率、每万人交通事故死亡率上均优于非民族地区,这充分支持了中国学者周平关于民族地区社会治理的价值导向应由“族际主义”向“区域主义”转变的理论论断。(2)恩格尔系数的争议。根据恩格尔系数的一般规律,如果一个国家居民的生活水平越高,那么其家庭总收入应该越高,但是,其用于购买食品的支出所占比例应该越低。本研究显示,经济水平相对发达的东部地区,其城市居民恩格尔系数显著高于西部和中部地区,呈现出与恩格尔系数规律相反的现象;然而,民族地区与非民族的比较研究又支持了恩格尔系数规律,即民族地区城镇居民购买食品的支出比例高于非民族地区,这充分说明需要加强理论研究,探寻中国经济社会发展过程中的特殊规律。第二,通过具有中国特色的一流智库建设,加强政策研究投入,发挥智库及其专家建言献策的作用。这样可以提高不同地区各级政府的公共政策研究能力, 科学评估社会治理绩效水平,减少政策研究的理论误区,增强对高质量社会治理政策的研究,实现社会治理政策调整的脱敏能力,为政府调整政策提供更广阔的空间。同时,学者基于自身掌握的专业化、系统化科学知识及逻辑研究方法,可以将自身的专业知识转化为公共需求知识,并根据公共需求知识,应用自身的技术知识将专业知识转化成为公共政策知识,借此实现专家参与社会治理。学者在此过程中可以分别扮演社会风险源头的预警者、社会公共问题的发现者、公共政策议程设置的塑造者、公共治理的参与者、公共政策方案的设计者、最终政策方案采纳的“决策者”、公共政策执行的协助者、公共政策和政府绩效评估的“评议者”等多种角色。 3.健全多元主体参与的第三方评估体系,规范评估标准和流程 社会治理绩效的第三方评估,应在保持评估主体多元性和独立性原则的前提下,合理界定社会治理的范围,加强第三方评估主体的组织建设,规范评估模式、方法体系和流程,特别是建立完善社会治理绩效评估工作制度(由参与评估主体遴选机制、评估绩效方案制定评议机制、社会治理绩效评价监督机制、评估意见反馈机制、信息沟通传递机制五个子机制和一个公共信息技术支持平台共同组成),开展联合督导评估,建构网络评估信息库等质量监控途径。 4.加强省级政府政务公开和评估信息系统建设 基于本研究在信息收集过程中遇到的某些数据信息难以搜集和少数政府部门自闭性、自利性的问题,研究者建议创新政府文化,完善政策问题搜寻系统,推进政府信息公开,建设透明电子政府,拓宽绩效评估信息获取的渠道,确保绩效数据信息的全面性,提高公共政策和政府绩效评估的质量,强化政府公信力。 5.加强第三方社会治理绩效评估政策的宣传,赢得政策对象和社会舆论的支持,孕育社会治理绩效第三方评估的价值文化 政府应积极吸收后现代主义理论中“强调差异性”的理论意涵, 运用政策对话方式,畅通诉求表达渠道,鼓励社会治理绩效评估的多方参与,重视不同利害关系方的意见,注重社会治理绩效评估的社会性学习,加强评估方式和评估结果的倡导、宣传与反馈使用,以达成社会治理各利害关系方对现有社会治理政策调整和修正的共识,今后出台和调整公共政策的共识,使政策受影响者对社会治理过程保持广阔的视野与长远的眼光,在现有的治理困境中不断提升公共政策制定与执行的品质,改善政府社会治理效能。 6.加强社会治理顶层设计,实现社会治理现代化的协同性、层次性、步骤性和系统性 随着民族地区和非民族地区之间经济、社会、文化等的交流日益频繁、日渐增多,中国在“分类管理、分级负责、属地管理”的分割治理模式下加强中央、中央部委、民族地区、非民族地区以及不同区域党政部门之间的合作协调路径应该包括:以顶层设计为前提,重塑协同理念(要有总体目标和长远规划以及分阶段、分步骤的改革路线图和任务表;要敢于重点突破,整合各个阶层的利益关系;注意相互协调);以目标整合为途径,推动中央及其部委与地方、地方各部门之间、不同地区政府之间的协同运作;以组织整合为基础,克服“碎片化”管理困境,分步骤、分层次克服困难;以价值协同为载体,形成系统或整体治理的价值观,克服地方政府治理主体行动上的本位主义。 [1] 范柏乃,段忠贤,张兵.中国地方政府社会管理绩效测评量表编制及应用.上海行政学院学报,2012(6). [2] 李俊清.中国民族自治地方公共管理导论.北京:北京大学出版社,2008:8. [3] 吴佳惠,王佳鑫,林誉.论作为政府治理工具的第三方评估.中共福建省委党校学报,2015(6). [4] 王学贤,杨曰建.公共图书馆第三方评估机制研究.图书馆,2014(4). [5] 周平.陆疆治理:从“族际主义”转向“区域主义”.国家行政学院学报,2015(6). [6] 巴于茜,王肃元.试论西北地区政府绩效评估特殊指标及建构原则.中国青年政治学院学报,2011(4). [7] 桑助来, 张平平.中国地方政府绩效评估体系浮出水面.瞭望,2004(29). [8] 王良健,侯文力.地方政府绩效评估指标体系及评估方法研究.软科学,2005(19). [9] 陈天祥. 社会建设与政府绩效评估研究.上海:东方出版社中心,2010:35—40. [10] 彭国甫.地方政府公共事业管理绩效评价指标体系研究.湘潭大学学报,2005(3). [11] 盛明科,李林.地方政府公共事业管理绩效评价的因子分析——对湖南省11个地级市政府的实证研究.理论与改革,2006(2). [12] 王莺.西部地区省级政府社会管理职能绩效评价的实证研究.西安:西北大学公共管理学院硕士学位论文,2008:65. [13] 陈昌盛,蔡跃洲.中国政府公共服务:体制变迁与地区综合评估. 北京:中国社会科学出版社,2007:71. [14] 刘蓓.促进生态文明建设的西部地方政府绩效评价指标体系研究——以广西为例.学术论坛,2014,(1). [15] 尚虎平,王春婷.政府绩效评估中“第三方评估”的适用范围与限度——以先行国家为标杆的探索.理论探讨,2016(3). [16] “中国社会管理评价体系”课题组.中国社会治理评价指标体系.中国治理评论,2012(2). [17] 黄强,程旭宇,刘祺.地方政府社会管理能力绩效评价指标体系建构——基于网络治理的局限性.福建论坛:人文社会科学版,2009(8). [18] 张书林.社会管理科学化水平之效能指标体系与测评.中共四川省委党校学报,2012(2). [19] 汤柏生,章建雷,张秀明,等.构建宁波社会管理创新评价指标体系的探讨.宁波经济:三江论坛,2012(5). [20] 吴建南,胡春萍,张攀,等.效能建设能改进政府绩效吗?——基于30省面板数据的实证研究.公共管理学报,2015(3). [21] 李超显.基于DEA模型的我国政府社会管理职能绩效评价研究——以30个省(直辖市、自治区)为统计样本的实证分析.中国行政管理,2012(7). 国家哲学社会科学课题西部项目“十六大以来党在民族地区创新社会管理实践与经验研究”(12XDJ011);2015年全国行政学院科研合作基金课题重大项目“政府重大决策第三方评估常态化研究” 2017-08-01 D630 A 1000-5455(2017)06-0038-09 朱懿,广西河池人,广西财经学院国际教育学院副教授;韩勇,辽宁大连人,商务与管理研究哲学博士〈英国〉,中共广西区委党校、广西行政学院文史教研部教授。) 于尚艳;助理编辑:杨孟葳】四、研究结论和对策建议