东西融合之悟性思维:伊隆·马斯克的隐喻谜团

王 馨, 李 平

(1. 北京理工大学 文化传承与知识创新中心,北京 100081;2. 宁波诺丁汉大学 商学院,浙江 宁波 315100)

一、 引 言

伊隆·马斯克(Elon Musk)以“现实版钢铁侠”闻名于世,被广泛誉为乔布斯之后的商界创业与创新奇才,以及达·芬奇式的文艺复兴通才。马斯克于1971年6月出生于南非,1992年由加拿大转学到美国,在宾夕法尼亚大学先后获得经济学和物理学学士,1995年入读斯坦福大学应用物理学与材料学博士专业,上学两天后就选择了辍学创业。他在硅谷创办过Zip2和PayPal两家公司,目前是Space X太空探索技术、Tesla环保电动汽车、Solar City光伏发电服务、Hyper Loop超级高铁项目、Open AI开放人工智能和Neurolink脑神经接口6家尖端科技公司的CEO或董事长,Space X的首席执行官兼首席技术官和Tesla的产品设计师。马斯克的创新历程极富好莱坞的梦幻色彩、创业家的冒险精神和工程师的实干才华,其背后的创新特质扑朔迷离、引人入胜,正是研究创业与创新的不可多得的绝佳案例。

本文以马斯克的四个思维隐喻与创新之间的内在联系为基础,在前期已经完成的关于中国传统悟性思维和悟性创新的理论构建与案例研究的基础上,探讨马斯克所兼具的东西方思维的某些特质,尤其是以此构建东西融合之悟性思维理论框架。悟性是一种直觉洞察力,从文字结构看,“悟”正是自我(吾)回到本心(忄)之意,强调回归本心、回到问题原点。悟性在中国传统文化中有很深的渊源,儒家、道家、佛家文化都对悟性有不同程度的认识。儒家遵从“格物致知”进而“豁然贯通”;道家讲究“坐忘”“守一”;佛教禅宗引导人们直面事实,破除常规积习对于心性的障蔽。悟分顿悟和渐悟,神会和慧能的禅诗生动地展现了顿悟的突然性和渐悟的渐进性。铃木大拙指出,“悟可以解释为对事物本性的一种直觉察照,与分析或逻辑的理解完全相反”(铃木大拙,2013)。在儒、释、道语境中,悟性和开悟不仅是高僧大德所具有的身心修证状态,也可成为普通人的日常修习和践行状态,因此倡导将悟性带到工作和生活中,使之达到“一如”的状态。悟性思维又是企业家认知的至高境界(李平和曹仰峰,2014),它强调放下非此即彼的二元对立执见,以直觉、想象、比喻、类比推理为基础(王馨和李平,2017),从整体和联系中去把握事物内部的相关特征,从事物间的相通联系去拓展认知,通过捕捉以前尚未发现的微妙联系去洞见事物的本质,进而探索、预见和创造新的机遇和潜力。与此相关,马斯克“玻璃+深渊”、“知识语义树”、“跨界融通”和“第一性原理” 四个隐喻反映了其独特思维的核心,而这四个隐喻正是东方悟性思维中的归零心态、内在观察法、取象比类认知模式和本质洞见等特质的具体呈现。

二、 伊隆·马斯克的隐喻谜团

隐喻不仅是一种常见的修辞方法,更是一种高级思维手段,并且是一种可以通过训练来强化的创造性思维手段(李平,2010)。在媒体访谈、在线互动和公开演讲中,马斯克提到过“玻璃+深渊”、“知识语义树”、“第一性原理”和“跨界融通”四个隐喻。隐喻本身的模糊性、难以言传性使之成谜,破解这四个谜团将有助于揭示他的思维特征。

(一)玻璃+深渊(chewing glass and staring into the abyss)

面对创业创新中的高失败风险,马斯克有一种视死如归的定力,他认为创新就是“一边嚼着玻璃,一边凝视深渊”,每一次失败后都怀抱放下束缚的归零心态,无论多么艰难困苦都能坚守初心和梦想,在他认为对整个人类未来有意义的领域不断将事业向前推进。

马斯克说:“运作一家创业公司,就像是一边嚼着碎玻璃,一边凝视着深渊。后来你不再凝视深渊,但你还得继续嚼着玻璃。”(Musk,2017a)他把创业过程中的艰辛、失败和痛苦当作家常便饭。在面对Space X飞船发射失败时他曾说:“什么乐观、悲观啊,全是胡扯,我只想把这个事情搞定。”他认为“失败是一种选择,如果你没有遭遇过失败,那只是创新程度还不够”;“对我而言,就是永不放弃,我是说永远不”。这也正应了他的TED演讲题目“未来是我们建造的,也是我们讨厌的”(Musk,2017b)。他不仅在知识上不竭探索,还每每在失败后重新出发,不受负面情绪的干扰(Sigh,2017)。他在三次赴俄罗斯购买火箭无功而返之后,能很快调整心态、放下束缚,做出自行研制火箭的决策并付诸行动;在2008年头三次火箭试射均告失败、面临破产的困境之下,能坚持到底绝不放弃,重振旗鼓筹措资金,成功进行第四次火箭试射(Musk,2017c)。残酷的现实是近一半创业公司在开业五年之后不得不关张,有的创业者早已经历过打碎牙齿往肚子里咽的惨痛,但无论如何努力仍是熬不过“浪潮”与“寒冬”的冲击(Lagorio,2017)。人们不禁要问,为什么马斯克那么能承受高风险?他对抗失败的韧性来自哪里呢?

(二)知识语义树(knowledge as a semantic tree)

马斯克酷爱阅读和思考,随着所关注问题、兴趣主题的变化和商业阅历的增长,他不断地从知识世界获得不同领域的概念。通过运用非二元对立的内在观察方法,经由对问题本身由表及里的叩问,他逐渐深化了对知识之间主次关系的语义理解和意义构建,生成了融合不同领域知识的动态全景语义树,即反映其个人价值观念的知识图谱。知识语义树为他提供了指导当前和未来行动所需的、敏锐的战略态势感知能力。

马斯克酷爱读书,可谓博览群书、知识渊博。多年如一日,他如饥似渴地阅读,阅读量超出常人十余倍。据他哥哥讲,青少年时期,马斯克每天花大量的时间在思考和阅读上,经常会几个小时读完一本书,阅读内容包括科幻、哲学、宗教、编程,以及科学家、工程师和企业家的传记(Simmons,2017)。成年之后,随着事业的发展,他将阅读范围扩大到物理学、工程、产品设计、商业、技术和能源等领域。对于知识的渴求使他广泛涉猎学校教育之外的众多主题,尤其是对航天工程、机械工程、电子工程、软件工程都有相当精到的理解。广阔的技术视野和深厚的知识储备塑造了他的战略眼光,他认为互联网、再生能源和太空是深刻影响人类未来发展的领域,把自己的人生目标定位于在这些科技领域引领潮头,而不是创业谋利。2015年1月在接受Raddit AMA网友提问,回答如何学习才能涉猎那么多不同领域的知识时,他说,“很重要的一点是把知识看作是一棵语义树,要确保你理解基本原理,基本原理如同树的主干和大的分枝,然后再去寻求树叶,也就是细节,否则你会无从挂靠,不知道把那些树叶放到哪儿去”(Musk,2017d)。

马斯克将知识看作语义树的说法,颇有学霸气质,用一个隐喻将人们习以为常的知识导向了需要具备一定的专业知识才能解读的概念。我们不禁疑惑,语义树是按照什么原则生成的呢?是像大百科全书分类法那样按上下位类次序组织的?还是按照个人意愿组织的?语义树是如何动态调整的?语义树与跨学科、跨领域知识的内在关联为何?这些疑惑常常是每个人生成知识语义树时所要面对的,但马斯克并未提及。

(三)跨界融通(cross-specialization connection)

面对纷繁复杂的科技商业万象,即使作为非专业的门外汉时,马斯克也没有一味地因循旧习,而是将求解问题与快速有效的行动学习所获得的经验和知识整合起来,灵活实用地凭借广阔的技术视野和天马行空的想象力,创造性地在不同专业之间跨域映射和互动整合,综合运用观察、联想、类比、推理等手段实现跨界融会贯通,进而触类旁通地获得创新灵感和启发,这一过程契合了取象比类的悟性认知模式。

2015年10月,马斯克在清华大学接受管理学院院长钱颖一教授的访谈,在回答如何改变传统思维定式时,他提到了跨界融通,包括跨领域(cross domain)和跨学科(cross discipline)。他说:“要学习不同学科的知识,考虑能否将一个领域中已有的东西移植到另一个领域。比如汽车和火箭,汽车行业擅长以低成本生产大型复合机械体,汽车如此复杂的东西造价却很低,这很神奇。所以,将这些汽车制造技术移植到火箭会很有用。另一方面,火箭产业特别擅长降低产品的重量,这很重要,因为如果火箭不够轻的话,就永远到不了轨道。如果将这些降低火箭重量的设计方法应用到汽车上,就能生产出更轻型的汽车,而汽车重量变轻了,就能够提升续航里程,这就是跨学科问题。”他强调:“很多创新发明都是跨界成果。我们的知识储备越多,就越能融会贯通。有人精通一个领域而不了解其他领域,如果你能够把不同领域的知识结合在一起,就有机会创造出一些超常的成果,这里有大把的创新机会。我建议在有兴趣的前提下,大家可以学习每个领域的基础知识,然后思考如何将不同领域的知识融会贯通,通过这种方式,很容易产生奇思异想。”他还指出:“如果我们花时间学习不同领域的核心概念,并且经常把这些概念联系到日常生活和真实世界中,那么不同领域间的移植将变得更简单快捷。”(Musk,2015)

那么,马斯克是如何实现从跨界嫁接到融合贯通进而实现创新的呢?他的跨界融通思维是如何实现的?这背后的认知模式是什么?跨学科、跨领域的知识如何确定不同知识之间的主次关系?对于这些疑惑,马斯克没有回答。

(四)第一性原理(first principle)

围绕商业世界的问题求解,马斯克凝心于物,在知识语义树(知识世界)和跨界融通(行动世界)之间展开开放式互动探索,发挥通才型专家运于璇枢、通以驭专、约以治广、一以贯之的优势,通过捕捉以前没有发现的微妙联系获得本质洞见,进而探索、预见和创造新的机遇和潜力,为创造性方案的落地提供原则性或方向性指引。他反复提到的第一性原理就是在这个过程中发现的重大洞见之一(可以视为“简练规则”),同时他还善于将“简练规则”理一分殊、举一反三地运用到不同领域的商业实践中,成为他打通知行合一路径的有效工具。

对于马斯克提出第一性原理隐喻的具体时间,国外媒体普遍认为是在2008年9月Space X第四次火箭发射成功之后。事实上,要比这个时间早。目前检索到的资料表明,他在第二次和第三次火箭发射失败之间,于2008年5月接受TiEcon访谈时就提到了这个隐喻。之后,在2012年凯文·罗斯的视频访谈节目Foundation 20和“未来能源和交通”访谈、2013年的Panel BTA访谈以及2016年Tesla超级工厂开幕典礼时反复提及。对于最初形成第一性原理想法的时间,他在“未来能源和交通”演讲中透露,是在他放弃购买俄罗斯火箭的计划之后、与航天领域人士举行的头脑风暴会上,笔者判断时间应为2002年前后(Musk,2008,2012a,2012b,2013,2016)。

在物理学领域,第一性原理是指“一个基本的、底层的前提或者假设,无法由其他前提或者假设推演出来”。作为一种理想的研究方法,第一性原理也被称为“从头计算”(Musk,2017d),类似于原创的洞见。马斯克认为:“人们对批判性思考运用得不够,批判性思考是一种很少见的能力。缺乏足够的证据基础,人们就把太多的东西假定为真。因此,要先仔细分析把什么假设为真,然后再做下一步,这是非常重要的。分析要采用第一性原理,而不是模仿性(类似于应用式学习模式)或常规思维。事实上,后者是大多数人常用的,但很难获得洞见,也无法更上层楼。在任何辩论或者思考中,你要确保作为基础的前提是扎实的、适用的,结论的得出有赖于前提和前提之间的联系。这是理性思维的基础。”(Musk,2008)这是2008年他第一次提到第一性原理时的表述。他从批判性思维引出了第一性原理,并把第一性原理和类比推理放在了一起。在其后的几次表述中,他不再谈批判性思维,而是仅提到第一性原理和类比推理。他说:“第一性原理是指用物理学的方式看待世界,它的真正含义是你要把事情归结到只剩下最基本的事实,然后从那里进行推理,这个过程需要消耗很多的脑力。与之相反,人们做事情通常采用的方式是类比推理,之所以这样做是因为这与我们做的其他事情很相似,或者其他人就是这样做的。”(Musk,2012a)他还说:“第一性原理方法是理解新事物之所以可能的路径,是一个很好的框架。采用第一性原理并不意味着你能成功,但意味着至少你能判断是否有成功的可能性。”(Musk,2012b,2016)他在接受TED访谈时被问道:一个人如何在航天、电动车和能源三个不同的领域创新,是否有什么思维秘密?他说:“生活中的大多数时候,我通过类比方法把事情搞定,提到类比方法的时候,我的意思是复制别人的做法而没有任何改变。每一天大多数时候我们的头脑用这种方法行事。但是,当你做一件新东西的时候,你必须得采用物理学的方法,物理学方法是工程师探索事物的方式,是能彻底解决问题的方法。”(Musk,2017b)需要特别指出,马斯克所说的“类比推理”是指复制模仿已有思路,类似于应用式学习模式,而“第一性原理方法”则指类似探索式学习模式的思路(March,1991)。

三、 隐喻中的悟性思维特征

从2014年到2017年,我们对中国传统悟性思维进行整理提炼,在此基础上研究团队悟性创新过程,特别是对某一航天团队的悟性创新案例进行解读,发现了悟性思维的四个特征和悟性创新的六个步骤(王馨和李平,2017)。我们认为,悟性思维是中国传统文化的共同特征,是中国人的集体潜意识,是通时达变、触类旁通、举一反三的。传统文化中的易、医、道、禅、儒、武,莫不与悟性思维相关。悟性是一种直觉洞察力,是通过感知(percept)、觉察(aware)和洞见(insight)得到以前尚未发现的联系,而达成理解(comprehension)、认知(cognition)和创造(creation)的能力。它强调回归本心、回到问题原点,放下非此即彼的二元对立执见,以直觉、想象、比喻、类比推理为基础,从整体和联系中去把握事物内部的相关特征,从事物间的相通联系去拓展认知,进而探索、感悟和发现事物的本质。悟性思维是指怀抱放下束缚的心态,采取非二元对立的观察法,运用取象比类的认知模式,获得求解问题的本质洞见的思维过程。悟性思维的特征包括:放下束缚的归零心态、非二元对立的观察法、取象比类的认知模式以及直观获得的本质洞见。

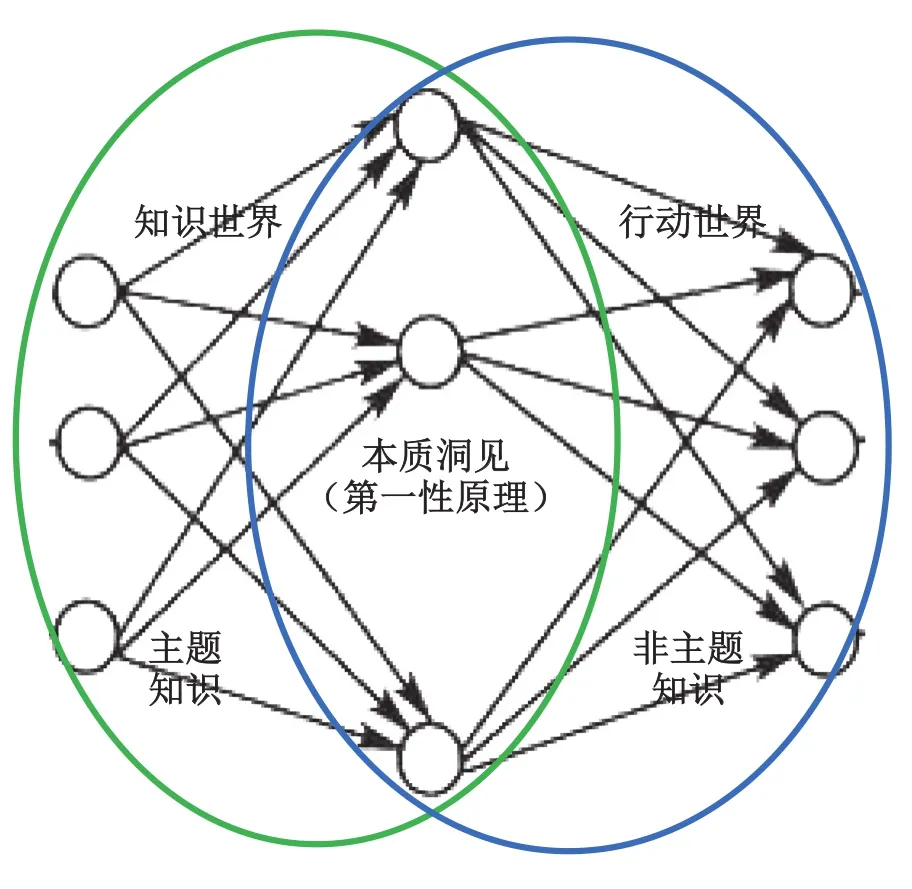

我们认为,马斯克的四个隐喻“玻璃+深渊”、“知识语义树”、“跨界融通”和“第一性原理”,正是悟性思维中的归零心态、内在观察的方法、取象比类的启发式认知模式和直观获得的本质洞见等特质的生动呈现。这四个隐喻的核心,就是回到本心、回到问题原点的本质叩问,从象形结构上看,“悟”正是我(吾)回到本心(忄)之意。如图1所示。

(一)玻璃+深渊与归零心态

人们对于悟性思维的了解,最为熟悉的莫过于放下束缚的归零心态或者“空杯”心态,这是悟性思维的准备阶段。悟性的开启需要在思考时悬置已知定见,要清空自己、摆脱既有成见的束缚,这样才能比较轻松地皈依思维的本真,观照事物的本来面目,并由此焕发打开新思路、新境界的生机。儒家主张“三省吾身”、“苟日新,日日新,又日新”,禅宗主张“禅者的初心”、“本来无一物”,道家主张“心斋”和“坐忘”,都是这种修养方法,以便能够在观察时泯灭物我关系,达到心物一元、天人合一的状态。对于普通人而言,归零的程度和境界是不同的,归零的程度越纯粹,悟性运思的过程和效果就越好。

马斯克具有这种归零心态,甚至可以说正是因为他始终不忘初心——做出对人类未来有意义的事情,将自己的人生目标设定为推进科技创新,而不是创办公司去赚钱。“人生为一大事而来,为一大事而去”。无论遭遇失败还是成功,他都不过分悲观或者乐观,只是死心塌地地专注于前进,有一种视死如归、如如不动的定力。硅谷创业圈有一句经典的话,“失败影随,速速前行”(fail fast,move on)。乔布斯所说的“求知若渴,虚心若愚”(stay hungry,stay foolish)也是这样一种放下既有知识和成见的束缚,永远保持初心的心态。

(二)知识语义树与内在观察

科学观察通常是指“二元对立”的观察,或者外在观察,有“主体”和“客体”之分,作为观察者的“主体”与作为观察对象的“客体”是分离的,观察要依赖一定的工具,比如通过眼睛、借助于望远镜或者显微镜来观察外在世界,主体要保持一种客观的态度,以免自己的主观态度影响观察结果。这种方法的局限在于无法观察人的主观意念和潜意识。与之相反,悟性观察是非二元对立的观察,也称为内在观察、“内观”或“觉观”,强调观察者与被观察者是统合的,无主体、客体的分别,观察者要用心去体会所观之物,以直觉达到主客融合、浑然一体的认识结果。古人正是通过这种“返观内视”、“感而遂通”的方法,对自身的意念和潜意识进行观察,进而由内及外地把握宇宙自然之理(Wallace,1999)。

图1 悟性思维四元素模型

图2 领域知识和语义树对比示意图

《周易·系辞下》中有关于非二元对立观察的描述:“古之包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”。“近取诸身,远取诸物”就是通过“观物取象”,由眼睛观察到的景象引发产生心灵的意象,进而达到“立象以尽意”的流动和转化。道家主张将所看到的物象返回到内心,用心玄鉴揣摩,“万物并作,吾以观复”,《太上老君内观经》发展了这种观察方法,“内观之道,静神定心。外藏万境,内察一心。内观不遗,生道长存。”《易传》指出,“常事曰视,非常曰观”,与用眼睛“视”不同,这里的“观”超越了视力所见,是指用心体会事物的特征和本质。《列子·仲尼》云:“务外游者不知务内观,外游者求备于物,内观者取足于身。”佛经《四念处经》指出:“行者须观身如身,观受如受,观心如心,观法如法。”也就是说,要与所观事物成为一体,洞察事物的本来面目。观的目的是“取象”,经由物象获得意象,所取得的总体印象,要能回答观察者的问询,通过意象总体上把握事物的突出特征,由表及里地认知。普通人对于内观的习练,往往是日用而不知,比如,写文章之前的“打腹稿”,先理清文章或者讲话的思路,在大脑中酝酿形成类似于草稿的东西。苏子有诗词“朝看吴山横,暮见吴山纵。吴山故多态,转侧为君容。”他在长时间的连续性、过程性和随机性的欣赏中,依靠直观、直觉,把认识事物的主客体交相融通,在把握到对象的本质和规律的同时也灌注了主体的意念和情怀(朱靖华,2006)。卡普拉在《物理学之“道”:近代物理学与东方神秘主义》一书中指出,“见”在东方哲学的认识论中扮演了最重要的角色,因为“见”是知的基础,没有“见”就不可能知,所有的知识都来源于“见”(李约瑟,1990)。

马斯克所说的将知识看作语义树,正是通过采用内观的方法提升了感知和觉察意念的敏锐力,将不知不觉中积累的知识架构成了有意识的知识图谱,并对之进行整体觉察和以图式动态呈现。知识语义树的隐喻虽然听起来晦涩,但我们完全可以绕过与语义树相关的若干抽象知识,如同理解苏东坡的名句“荔枝似江珧柱”一样用直觉和意象去品味,通过示意图(如图2所示)容易看出门道。诚然,马斯克所涉猎的不同知识领域与有序组织的语义树,是有明显差别的。前者无序,如随意撷取散放的树叶;后者有序,如大树般枝条分明。知识语义树的重点是对知识之间的主次关系进行组织。知识的无限性和个体生命的有限性是一对矛盾,即使如同伊隆·马斯克这样的博学之士,也要在博通和专精之间把握相对的平衡。知识语义树是他选择性学习知识的一个引导工具。

马斯克的知识是很实用的,与他所关心的现实世界息息相关。例如,马斯克谈道:“小时候,我真的很怕黑。但是后来了解到,黑暗只是缺乏400到700纳米波长的可见光光子。我就觉得因为缺乏光子而感到害怕,很傻,就再也不怕黑了。”(Vance,2015)他的知识语义树的主次关系,是对知识进行自我意义建构的结果,用于解开他在现实中的疑惑。那些重要的主题,处于主干位置,较为清晰地呈现,不断呈现枝叶细节的增长;而那些不重要的主题,处于更为次要的位置,较为含糊,在枝叶细节上有所收敛。例如,由于在学校遭到霸凌、父母离异和与父亲之间的情感障碍,哲学和宗教一度是他在青年读书时的一个主题,但成年后他在接受访谈时,却说自己没有宗教信仰,只相信物理学。物理学和商学一直是他的重要主题,不仅是他在大学攻读的两个专业,而且在他成立Space X公司研制火箭之后,他也认为物理学思维对他来说至关重要,资本运作和商业融资对于高风险的公司也是缺一不可的。他曾经透露自己的火箭知识主要是通过教科书学到的,当然也会访谈专家和一些员工。他按照自己的现实所需来构造和呈现知识树,如同爱因斯坦的思想实验,同时他按照知识树的重要程度求索新知识,依照现实行动对知识树有所调整。知识语义树让他能够专注于解决现实世界的问题,拥有清晰敏锐的觉知能力,也让他具有超前于现实获得未来行动的战略指南。2001年,Space X公司的一位宇宙工程师Jim Cantrell曾说,Musk当时简直是“求知若渴”,他请教了身边每一个可以问的人。甚至在首次与Jim共事时,就借走了他所有关于火箭推动的大学笔记(Rathbone,2013)。

总的来说,知识树上不同主题的主次关系会发生动态变化。在空间维度上,这棵知识语义树是科学分类法与个人兴趣相互结合形成的意象;在时间维度上,随着兴趣点转移和所面临的现实问题求解。其知识主题的组织,虽与他参阅大百科全书有关,但也与他的个人兴趣和意愿有很大关系,是客观和主观结合的认知意象,是对不同学科知识的一种人格化的呈现,反映了他的知识观和价值观。他将互联网、再生能源和太空确认为深刻影响人类未来发展的领域,这一价值判断的形成是以知识树的组织形态为依据的,同时又对知识树的动态生长产生了方向性的指引。个体是可以觉察知识语义树的组织的,通过内在观察的方法实现从无意识的觉察转向有意识的觉察。通过内在观察法,人们可以有意识地关注知识语义树的发展,觉察每个主干和枝干的内容和形成的原因,有意识地在重要的枝干上汲取新知识,如马斯克所说在上面发展出更多叶子,增添更多的细节。整体决定局部的构成,局部衍生出整体的态势。通过有意识地觉察知识语义树,人们可以对自身的知识图谱、兴趣发展和求解问题有更多的了解。

目前,西方认知科学对于正念(mindfulness)、冥想和静坐(meditation)的研究,从20世纪60—70年代开始,后来管理学也加入其中,莫不与探究内观方法相关,但常被误读为提升上意识的注意力,而不是应有的集中下(潜)意识的内观力(王馨和李平,2017;张静等,2017)。目前,美国的一些高校在教授内观冥想课程,斯坦福大学设有冥想中心,硅谷的高技术创新公司研习正念,冥想静坐成为美国广为采用的替代医学治疗手段,与冥想和脑波测量相关的人工智能穿戴设备被用于提升人们的幸福感,一些职业经理人通过冥想提升决策效率(Rathbone,2013)。尤其对于潜意识的观察,认知科学的发现表明内观是卓有成效的方法。通常情况下,人们的意识清醒状态是极为有限、且令人处处受限的,内观使人们不断深入地觉知自己的潜意识,对有意识和潜意识的意念活动进行静态呈现和觉察。内观中极重要的一点就是要培养敏锐的觉知力,有意识地、而不加评判地专注当下,以捕捉不期而遇的一些现象、过程。

(三)跨界融通与取象比类

“取象比类”又称“援物比类”,是古人研究自然界规律所普遍运用的一种朴素认知方法,是以“象”的相似关联性研究为基础,综合运用直觉、观察、联想、比喻、类比、推类等手段,发掘事物本质属性的实践方法(匡萃璋,1993)。作为中国传统思维认识对象的“象”,是认知动态过程中不同时点得到的结果,既表现为目力所及的图像、现象等具象,又有由感而生的意象、象征和卦象等意识反映,还升华为“形色自然,皆有法象”的规律以及实践中的通达运用。“取象”是为了实现从所见到所知的转换,在“立象以尽意”所获得的事物总体特征的基础上,由表象进而深入到事物的内在。“比类”是用一种事物的性质来比喻或类比另一种事物的性质,所要说明的并非两类事物的表面联系,而是它们之间的深层关联,不是某一事物的特殊属性,而是受一类事物启发而发现另一类事物的相似属性,也就是两类事物的共同属性。古人通过“取象比类”、“感而遂通”达成了对天地宇宙规律的认知,形成了阴阳、五行、八卦、天干地支等重要的结构关系图式,贯穿在易、医、道、儒、禅的认知活动中,在古代天学、地学、文学、艺术、中医、数学、化学、工程技术等领域都有所体现。我们在广义上将“取象比类”加以划分,一类是没有结构和关系定式的自由比喻、譬喻、隐喻和比兴,在文学、艺术和设计上的运用与此有关;一类是有一定结构和关系定式的图式,如阴阳、五行、八卦、天干地支,在中医和自然科学技术领域的运用。

取象比类以易学中象的流动转化和墨学中的推类为基础发展起来的。《周易》中最早提出取象比类中的“象”一词,“是故易者,象也;象也者,像也”。象是易的本质特征,易是用象来表达思想的。尚秉和先生在其《周易尚氏学》一书中对“类”作了训诂,认为“阴阳和(遇)谓之类”(尚秉和,1980)。庄子谓“类自为雌雄”(周士琦,1990)。我们认为,这意味着古人在使用“类”这个字时往往暗含着一个前提,比类的两个事物之间的关系符合太极两仪图中的阴阳图式,也就是非二元对立关系,而且四时、五行、六合、八卦都是基于阴阳关系发展起来的(张晓芒,2010)。“阴阳相摩,天地相荡”,阴阳关系是取象比类中比类关系的根本。墨学进一步发展了类的概念,“异类不比”和“类以类别”。中医汲取了易学和墨学的成果,以阴阳五行结构关系为根本,将取象比类作为中医辨证论治的基本原则。《黄帝内经》曰:“援物比类,化之冥冥”,“不引比类,是知不明”。《素问》云:“阴阳者天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,故治病必求于本。”

跨界融通是一个探索和发现过程,因为那些阴阳相通转化之处并非前人已经发现或者理论上揭示过的,而是创新者不断用心体会、领悟和发现的新联系,这种联系的发现是充满创意的,是仁者见仁、智者见智的,甚至貌似八竿子打不着的。令人难以置信的是,远在西方的伊隆·马斯克的跨界融通思维,竟然冥冥中与东方悟性思维的阴阳转化智慧相互契合。当然,这种东西会通现象在科技历史上并非凤毛麟角。二进制发明人莱布尼兹认为他的研究与八卦图相契合(Swetz,2003),心理学家荣格将他的研究与《太乙金华宗旨》相互碰撞(方维规,2015),而量子物理学家波尔设计的家族徽章结合了太极二仪图式(Li,2012)。

面对纷繁复杂的科技商业万象,马斯克力求打破已有定见,将求解问题与快速有效的行动学习所获得的经验和知识整合起来。在研制火箭之初的门外汉阶段,没有任何专业背景的他,买了很多火箭机械方面的教科书去阅读,之前他在寻找航天商业模式时,已经从eBay上买了很多俄罗斯原著的英文旧书去读。在Space X的成长中他也没有放弃学习,继续读各种各样的书籍。后来他发现Space X里面有很多火箭专家,可以通过对话从这些人身上学习火箭和机械知识。很多员工会在制造现场、车间或者办公室被马斯克堵住,他开始问问题,而且是一直问,审讯似地问到底。很多员工以为他在测试自己的技术水平或能力,但后来才知道马斯克是在向他们学习。他学得非常细致,比如一个阀门的作用,一个管道的结构,一个排线的方式。基本上挖掘到一个人全部知识90%的时候,他才会适可而止(Invictus,2015)。大公司的CEO也许懂得商业、懂得社会、懂得政府;但在业务知识水平上,几乎没有任何人可以与马斯克抗衡。

在学习的过程中,马斯克灵活实用地凭借广阔的技术视野和天马行空的科幻想象力,创造性地借助于取象比类认知模式,进而触类旁通地获得创新灵感和启发。他具有一双善于内观和发现的眼睛,他创造性地发现了在不同行业之间尚未关联之处并建立连接,将旧世界的低成本制造和新世界的高科技结合起来,通过跨界融通和攻关克难实现创新。不难看出,正是跨界融通的1+1>2的效应,让他产生了多元化“统一场”商业生态构想。在理想状态下,Tesla公司制造电池组,Solar City公司把它销售给客户;Solar City的太阳能电池板可用在Tesla充电设施中,也可装在Tesla客户的屋顶;太空公司与Tesla可一起研究新材料、新工艺;会飞的汽车将在这里诞生(Invictus,2005)。取象比类认知模式使得伊隆·马斯克具有了将视觉理念转化为颠覆性现实的能力,他之所以善于运用取象比类方法,与其阅读经历和强大的想象力有关。他喜欢阅读儒勒·凡尔纳、罗伯特·海莱因和J.R.R.托尔金的科幻小说。罗伯特·海莱因有一本叫《伽利略火箭》的小说,书中的主人公参与了登月火箭的制造和航行计划。他认为技术的理论使得科幻作品不再只是作品,而是成为现实(Vance,2015)。可以说科幻小说家通过书写让梦想成为现实,在遥远的硅谷,许多极客在童年时代读着同样的书,一起受到这些科幻小说家的感召,做着与马斯克相同的奇幻之梦(Musk,2015)。

针对火箭行业,马斯克把汽车制造业的低成本流水线和推力可调发动机优势(阳眼)与火箭行业的高成本、不可重复使用劣势(阴眼)结合起来,通过取象比类的悟性思维创造出竞争优势。首先,Space X公司率先在航天领域实施流水线生产模式,一次成功便可以不断复制成功。在生产和设计火箭方面,传统航天公司通常采用研发模式,每一枚火箭都需要设计、生产、测试等,不仅工序复杂,也大大增加了生产周期和生产成本,浪费了大量的人力物力。为了给不同模式的火箭提供不同型号的发动机,就要为某一个型号额外生产配件,新工艺额外产生了人工成本和研发制造成本。Space X公司让不同型号的火箭拥有统一的模块组件,批量生产同一类型的组件。像发动机这样造价高昂的部件,可以大大节省新的研发成本、制造成本以及材料成本。在2010年Space X尚未采用这种方法时,每年只能生产两枚火箭;采用之后到2014年每年可以生产12枚火箭(郑永春,2015)。从总成本上比较,火箭装载能力是竞争对手同等型号的两倍,整体价格却只有竞争对手的1/3,体现出巨大的竞争优势。其次,Space X猎鹰火箭实现平稳着陆、成功回收,可以调节推力的“灰背隼”火箭发动机是成功的关键。发动机推力可调,相当于给火箭安装了油门。要做到这一点,就要改变燃烧室、燃料泵等的设计,实时调节发动机内部的温度和压力,以及燃料的流量。猎鹰9号的第一级火箭共有9个发动机,发射时9个发动机一起点火,以便使火箭摆脱地球引力顺利升空。在回收着陆时,则关闭其中的6个发动机,保留3个继续工作。这3个发动机的推力是精确可调的,这样才能使身躯庞大的火箭在着陆时速度基本为零,平稳地降落在平台上。这种大推力的可调发动机既要用于火箭发射阶段,又要用于回收时的减速反推,相当于一个人既是世界举重冠军,又能拿起灵巧的绣花针,实在是一项高难度的任务。

针对汽车行业,把火箭行业的高性能轻型材料优势和电池优势(阳眼)与汽车行业的受车自重所限的续航劣势(阴眼)结合起来,攻克了跨界融通中的难关,通过取象比类的悟性思维创造了领先优势。首先,就车体材料而言,和大多数汽车不同,Model S的车身主要由铝合金轻质材料构成,相比钢材料,它具有更好的金属延展性,使车身强度变高且不易变形,重量仅为高强度钢的一半,降低了车体重量。铝合金享有“会飞的金属”的美誉,被广泛应用于飞机、火箭等航天器的制造中。事实上,铝合金材料运用到汽车上有很多困难。铝合金耐用性并不好,会在使用中发生断裂或者是破损的情况;铝合金在压制的过程中,表面会出现自然的斑纹,很难上漆。但是马斯克的态度就是:“我知道这很难,但是铝合金必须用,至于其他的问题,你们去给我解决”。在他的要求下,问题还真被解决掉了(特斯拉,2015)。其次,对电动汽车而言,电池是核心部件。Tesla电动车与普通车型的不同之处在于,它拥有一块占空间且增加汽车重量的电池板,而且成了它不可忽视的短板。因为汽车的重量影响燃料的耗费和车辆的性能表现,过高的重量意味着浪费更多电能,减少了宝贵的续航里程。Tesla创造性地吸取了太空运输领域的研发经验,将电池组金属外壳材料与底盘车架整合在一起,降低了车辆的重心,操控性能更好,同时电池组加固了三层护甲。这使车辆底盘更加安全,克服了电池组不能因自重过大而将功率内耗掉的技术难题。

此外,针对汽车行业,马斯克把在清洁能源行业和互联网行业的电池优势(阳眼)与汽车行业的电动车动力劣势(阴眼)结合起来,通过取象比类的悟性思维缔造了原创优势。Tesla首次将松下18650钴酸锂电池用于电动汽车,是极为大胆的尝试。有美国媒体评价道:“按正常思维,一般汽车厂家不会往这方面想。”18650电池主要用于笔记本电脑和手机,其能量密度和电压都很高,性能稳定,但是在高温条件下安全性差,单体尺寸太小,电池容量仅为2安时,而动力锂电池的单体容量通常需要10安时。Tesla的绝活儿表现在,它将7000多节18650电池(60千瓦时)按69个一组组合成一块可安放在车底的矩形电池板。这项技术的核心是Tesla团队基于硅谷互联网技术的逐层分级的电池管理系统,这也得益于马斯克作为Solar City公司CEO在太阳能发电技术上的经验。Tesla成功地汲取了这款电池在能量、电压以及一致性上的优势,攻克了其在高温条件下安全性差的缺陷,经升级改造,为电动车动力系统提供了大功率和容量的电池组。

我们的研究表明:取象比类认知模式是一种创造性的认知模式,通过发现和洞见尚未建立的联系而产生创新,是连接象思维和概念思维的桥梁,具有连接理性思维和感性思维的能力,是创造性整合分析和直觉的认知模式。中国古代文学和诗学的发展更多建立在象的联想和比喻(譬喻)基础上,以象思维为主,各种形象意象比比皆是,如“上善若水”、“为天下溪”、“塞翁失马”、“守株待兔”;而古代数学、农学和医学则在类比基础上进一步实现以类合类的推类,具有演绎和归纳推理的成分,在象思维基础上具有了概念思维的特征。《小取》有“夫辩者将以明是非之分,审乱治之纪,明同异之处,察名实之理,处利害诀嫌疑焉。以名举实,以辞抒意,以说出故。以类取,以类予。”“类取”即按“类同”的原则从个别到一般地进行归纳,“类予”即按“类同”的原则由一般到个别,从已知推导未知的演绎法(匡萃璋,1993)。取象比类悟性思维的魅力有待于认知科学的进一步揭示。哲学家沈有鼎受过中国古文字学、校勘训诂学的专门训练,并在美欧著名学府留学多年,精通西方和现代逻辑,从20世纪三四十年代开始潜心研究《墨经》中的逻辑学,50年代中期开始发表系统的研究成果。他认为,中国逻辑以丰富的譬喻式类比推理为主,重视归纳推理,也有演绎推论(沈有鼎,1980)。取象比类以象思维和类比思维为两大显著特征,类比是在归纳和演绎之外的第三种推理模式,取象比类能够连接感性和理性,通过观察、启发和体会实现再创造的过程。它与分析思维不同,与认知科学的整体思维有关,有待于认知科学的进一步揭示。伊隆·马斯克虽然不认为自己的创新思维与类比有关,但他所认为的类比只是类比的低级形式,而取象比类是综合了多种思维方式的高级思维,其中包含类比的成分。

(四)第一性原理与本质洞见

在中国人的宗教、文化和生活中,悟性是人们共享的集体潜意识,说某人“悟性好”是极高的赞誉。悟性潜能人人皆有,只是现实能力表现不同而已,“悟”与“迷”之间的转换是每个人的经历体验。悟性具有获得本质洞见的能力,可以实现由表及里的认知。取象比类是通往洞见的一个途径,一旦找到了好的取象比类,以往由于肤浅体验造成的困惑和矛盾就会一扫而光,人们的内心便会涌现一种洞见本质的“澄明”境界,一种豁然开朗的心态。苏轼诗云:“东南山水相招呼,万象入我摩尼珠。”苏轼在这里借用了摩尼珠的灵宝作用来形容悟性的直觉思维奇迹,认为通过主体内在心灵的整合和酶化,可以达到直觉体验的结果。苏轼提出了“澄观一心”的直觉体验方式,以心灵观照对象、以心会物,可以获得智慧(朱靖华,2005)。

西方认知心理学将顿悟(sudden insight)列入研究范畴,发现人们在解决问题的过程中,常常会遇到明显的障碍,俗称“卡壳了”,在经历了一个认知重构的过程之后有可能获得“顿悟”,这个重构过程是获得正确答案的唯一途径(傅小兰,2004)。直觉思维理论指出:“某些必然真理,如逻辑和数学的命题,能从其他的真理逻辑地推论出来。但并非都能如此:必定有某些不能推论出来的命题。公理的真理性和推理的基本规则的正确性是不能由推论来证实的,因为推论以它们为前提条件;同时也不能由观察来证实,观察绝不能证实必然真理。所以它们就被认作是直观的对象。”(Hodgkinson等,2009;朱靖华,2006)柏格森认为,直觉是与分析截然不同的认识方法,是使人得以体验事物本身运动的精神状态和洞察终极实在的非概念性认识。胡塞尔认为直观是检验知识的终极标准。他还将直观分为经验直观与本质直观。本质直观是对事物的不变本质所进行的直观,这种直观是靠自由想象变换的方法完成的。然而,西方研究在如何实现从直觉到洞见的跃升过程中,尚未找到基本的认知模式。

图3 基于悟性思维获得知行合一和本质洞见的过程

本文认为,本质洞见的获得来自于主体的凝心于物,下意识地在两个域界之间开放式互动、映射整合。在知行合一的意义上,其中一个域界是知识世界,另一个域界是行动世界。知识世界由主题知识(thematic knowledge)构成,涉猎各种不同的学科,遵循命题为真、逻辑论证充分、主体真诚信奉的原则;行动世界是由来自经验的非主题知识(thematic knowledge)或实践智慧构成,包括世相涵咏的深厚底蕴(background knowledge)、运于璇枢的通时达变(contextual knowledge)和高瞻远瞩的开阔眼界(horizontal knowledge)(王馨,2013)。这一知识的分类方法借鉴了哲学家哈贝马斯的提法。本文进一步发现,非主题知识对于主题知识具有解释、沟通、启发和创造的功能,主体通过取象比类的认知模式,巧妙地对两者加以创造性整合,照见了知识世界和行动世界之间的触类旁通启发效果,由此获得直观本质洞见,为创造性方案的落地提供原则性或方向性指引(王馨,2012;王馨和李平,2017),如图3所示。

作为通才型专家(generalists experts)的认知主体在触类旁通式创新上更具优势,他们具有以通驭专、一以贯之的能力,去领会、去发现本质洞见,进而为创造性方案的落地提供原则性或方向性指引。西方研究认为,通才型专家能够横跨不同领域广泛学习,洞察与这些领域相通的深层原则,并将这些原则运用到他们的核心专业中(Simmons,2016)。中国的古典教育主张博与约、通与专,或曰多闻与一贯之间必须保持一种平衡,儒家主张“统之有宗,会之有元”,《淮南子·主术训》言:“事欲鲜者,执柄持术,得要以应众,执约以治广,处静持中,运于璇枢,以一合万,若合符者也。”(刘安和王洁红,2004)道家《齐物论》言,“道通为一”、“惟达者知通为一”,基本观点是“以通驭专”(张充和和白谦慎,2010;余英时,2010)。同时悟性思维还具有将所发现的洞见理一分殊、举一反三地运用到不同领域,进而化繁为简、约以治广,达到四两拨千斤的效果。简练规则是指企业从积累的流程经验中提炼出对未来经营有价值的启示,这些规则简单、具体、易沟通,用于指导企业的战略决策和行为时,有助于打通战略决策者与一线员工的隔阂(Bingham等,2007)。我们通过对所获得的二手资料进行分析认为,马斯克反复提到的第一性原理就是在这个过程中发现的某一具体领域最为根本的原创洞见,可视为该领域的核心“简练规则”。同时,他还善于将原创洞见运用到不同领域的商业实践中,成为他化繁为简地打通知行合一路径的金刚钻。这些简练规则是他透彻的直觉、理性逻辑和带着问题广搜博学的结合,既反映了他的创业者理念,又能确保事情成功,还是他与员工沟通的默契游戏(Musk,2017)。

从访谈资料可以判断出,第一性原理正是马斯克在基于悟性思维的跨界融通下形成的。在2012年的“未来能源和交通”访谈中,他比较详细地透露了第一性原理提出的过程。“在赴俄罗斯三次购买火箭并最终放弃之后,我举办了一系列头脑风暴研讨会,想了解自己是否漏掉了一些可用于改进火箭的基本能力,正是在这些会上我想到采用物理学的分析方法是有益的。因为物理学方法将事情归结到第一性原理,并从这里进行推理,而不是试图用类比方法进行推理。将第一性原理运用于火箭问题……事实上如此算来火箭成本很低。与之相反,类比方法会问其他火箭公司是怎么做的?历史上是怎么解决这个问题的?”(Musk,2012b)“改进火箭”、“物理学”和“成本”,马斯克利用物理学方法解决了如何实现火箭的商业低成本运作问题,第一性原理是基于三个领域的跨界融通所产生的。他对于第一性原理的提出和运用,已经脱离了物理学的范畴所限,创造性地建立了物理学概念和商业低成本问题的联系。第一性原理是他在大学时期就得到的知识,但这个概念与火箭的商业低成本运作问题的联系,是他在多年之后的头脑风暴会上,突然闪现在脑海里的。这种发现以前没有的关联的思维正是悟性思维的特征,即用常理、通识解决特定领域的复杂的、高妙的问题,以通驭专、四两拨千斤。这个发现也很好地解释了为什么他所列举的运用第一性原理的例子都是关于低成本控制的,而非技术创新的。因为他之所以提出第一性原理,就是为了解决商业领域的成本问题。

(五)叩问真问题与回到本心

禅宗参话头就是在对问题不断进行叩问,直到在终极意义上回归问题的源头和本质,进而做出应答。这个过程是对问题不断进行重构的过程(problem formulation and reformulation)(Goel,1997),提出新问题既是对问题本身的解决之道,也是思考者的人生追问,两者是一体的。哲学家维特根斯坦曾说,“洞见或透识隐藏于深处的棘手问题是艰难的”,必须以一种新的方式来思考才能将问题“连根拔起”地解决,否则只是把握这一棘手问题的表层(维特根斯坦,2004)。

在创办Space X公司之前,马斯克经常思考一个问题:人类为什么不能去火星生活?通过不断叩问,他发现,人们之所以没有去做,不是因为没有人想过,而是因为大家觉得没有可能成功,因为对于个人来说太昂贵了。既然这样,问题就变成了如何找到一条切实可行的路径,将人们送上火星。他进一步提出问题:“我为什么不能进入航天领域帮助人们降低去太空的成本?”最终,他将“大大降低火箭的总成本”作为开发的根本问题。马斯克的叩问与学习是相辅相成的,随着所学的专业知识越来越丰富,他的叩问越来越深入本质。这种对问题的追问是马斯克青少年时期从最喜欢的一本书《银河系漫游指南》中学到的,书中提到:“最难的事情是找出要询问的问题,一旦找到了,剩下的就简单了。”(Cover等,1999)马斯克很早就将自身的人生目标设定为科技创新,尤其是对人类未来发展有影响的领域,包括互联网、再生能源和太空,这也正是他对人生问题进行本质叩问的结果。

综上所述,悟性是一种直觉洞察力,强调回归本心、回到问题原点。叩问真问题是马斯克回到本心、回到本质问题的途径。他的四个隐喻“玻璃+深渊”、“知识语义树”、“跨界融通”和“第一性原理”,正是悟性思维中的归零心态、内在观察法、取象比类认知模式和本质洞见等特质的生动呈现。道家提出“无”即虚静自在、灵活妙用之心境,而“有”则是“无”的方向性,“玄”是“无”与“有”的转化融合等理念。《道德经》云:道生一,一生二,二生三。我们认为,归零(0阶段)呈现了“无”之境,创新者内心中没有任何思考对象,本质问题已经揣摩清楚,只要做好行动的功夫。“理明法自清,成就在于行”。内观(1阶段)呈现了“有”之境,创新者心中有了一个思考对象,专注于这一个对象进行思考,内心很纯净。“天得一以清,地得一以宁”。启发(2阶段)呈现了“玄”之境,是创新者在进行跨界融通(跨专业、跨学科、跨知行),以求获得触类旁通的启发,希求得到“道通为一”的求解答案。洞见(3阶段)呈现了“玄”之境,是创新者得到了以通驭专的洞见,豁然开朗,把它举一反三地运用到不同领域中,达到化简为繁、知行合一的境界,如图4所示。

图4 马斯克创新隐喻—悟性思维整合图

在对中国航天创新团队和再制造团队的研究中(王馨和李平,2017;施明,2017),王馨和李平已经发现了六阶段悟性创新模型,包括卡壳—归零—内观—启发—洞见—落地。伊隆·马斯克的案例使人们对六阶段模型有了更加清晰的认识,卡壳不是悟性创新的必然阶段,当悟性思维成为一种习惯,即使没有卡壳的状况出现,面临问题求解时,创新者也会不自觉地运用悟性思维。落地阶段是将所获得的洞见转化为逻辑严密、论证充分的求解方案,得到实践的检验,达成“理证悟之喻”的效果,或者举一反三地运用到不同领域中,达到化简为繁、知行合一的效果。这是现代悟性与古代悟性不同之处,古代悟性有“悟了就了”的潇洒,而现代悟性要通过理论和实践将其落地。同时,在我们所研究的高科技创新领域案例中,创新者往往是兼具悟性和理性的“左右撇子”,悟性和理性是互补的,悟性和理性是能够融会贯通的,进一步证实了中西会通融合的必然性。

四、 结语:悟性思维的智慧与新生机

悟性是企业家认知的至高境界,悟性思维是产生创造性认知的源泉。悟性思维是一种整体思考,整体地面对自己的生命,不是寻求一个向度的发展,而是生命在所有的向度自然地流淌。企业家作为“有机整体人”,他在创新创业中的战略思维与悟性思维更直接相关,只有悟性才能整合感性和理性,使企业家获得商业万象的综合战略图景(a whole picture),化繁为简地谋求竞争策略。

从认知视角来看,悟性是整合了直觉和分析的高级认知(Wang和Peter,2017),这种思维具有一定的普遍性,虽然东方创新者的悟性表现较为明显,但在西方创新者的思维特征中有所体现。从实践视角来看,我们可以大胆推断悟性思维对企业家的创新活动产生了重要影响。任正非的“让听到炮声的人呼唤炮火”(任正非,2009)和张瑞敏的“人单合一”(张瑞敏,2012),与知行合一的洞见整合相关;马云对于电子商务的深刻影响,与他研习太极拳获得的阴阳互动的取象比类思维有关(马云,2016);马化腾快速地对新事物做出穿透性判断的能力,与直觉洞察密切相关(吴晓波,2016)。史玉柱指出,未来创业者的最重要素质,除了勤奋、能吃苦,还要有悟性,只有有悟性的人才能作为一家创业公司的合格领导者(史玉柱,2012)。此外,稻盛和夫见人之所未见的“敏锐观察力”(稻盛和夫,2012)、拉姆·查兰迅速简化并确定核心问题的能力(博西迪和查兰,2005)以及乔布斯的带着禅意的简洁之美(Melby,2012),莫不与悟性思维相关。本研究的目的在于揭示悟性思维并非东方人所独有,西方的理性思维无法独立支撑伊隆·马斯克的创新之旅。今后我们还将以案例和大样本方法研究本土创新者的案例,包括商业和科技领域,以获得更夯实和精准的实证数据支持,以此构建东西融合之悟性思维理论框架。

基于象思维的隐喻和取象类比是悟性思维的核心机制。在“悟性”思维中,经由“明喻”实现的直觉想象力是弱式的“悟性”,经由“暗喻”或“隐喻”实现的直觉想象力是强式的“悟性”(李平和曹仰峰,2014)。象思维与逻辑思维相对而立,逻辑分析是利用非此即彼二元逻辑实现从概念衍生出概念的理论演绎认知系统(Evans,2008;Wertheimer,1945),隐喻和取象比类则是同时利用形象思维和抽象思维实现从意象到概念的悟性演化,关键是发现不同领域之间的深层联系和共同属性。本研究发现,创新者在对问题整体进行内观的基础上,往往需要借助隐喻和取象比类的象思维,而不是逻辑推理,才能将所有的碎片化的知见和判断加以整合,在所“见”的基础上达成所“知”。

中国人对于悟性思维的认识曾走过一段弯路。尤其是“五四运动”之后,对科学理性的追逐一度使得悟性思维受到抑制。王树人和杨义等学者则从哲学高度对悟性研究予以肯定。王树人指出,原创需要求知、求理,但关键是求悟,要回归悟性这一具有中国本土文化自觉、又因遮蔽而缺失的“原创之思”;他认为,在概念思维已经成为多数人的思维常态之时,需要找寻一定的转换和合理的平衡机制,消除概念思维对于象思维的压抑(王树人,2012,2015)。杨义认为,讲中国现代学术体系,不讲悟性或感悟的现代形式,就没有讲到要紧处;悟性是中国传统思维方式所具有的优势,也是沟通中西学术的重要思维方式,东方的感悟性和西方的分析性,在人类思想史上双峰并峙,可以相提并论、互释互补(杨义,2008)。目前,管理学者对悟性的研究仍是凤毛麟角,有待于后来者同舟共济,一同推动这项本土研究。

[1]稻盛和夫.活法[M]. 曹岫云, 译. 北京: 东方出版社, 2012.

[2]方维规. 两个人和两本书——荣格、卫礼贤与两部中国典籍[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2015,(2): 116-129, 189.

[3]傅小兰. 探讨顿悟的心理过程与大脑机制——评罗劲的《顿悟的大脑机制》[J]. 心理学报, 2004,(2): 234-237.

[4]匡萃璋. 中医学的辩证逻辑方法初探[J]. 中国医药学报, 1993,(5): 8-11, 62.

[5]拉里·博西迪, 拉姆·查兰. 转型——用对策略, 做对事[M]. 北京: 中信出版社, 2005.

[6]李平, 曹仰锋. 悟性: 企业家认知的至高境界[J]. 中欧商业评论, 2014,(4): 36-43.

[7]李平. 中国管理本土研究: 理念定义及范式设计[J]. 管理学报, 2010,(7): 633-641, 648.

[8]李约瑟. 中国科学技术史(第二卷)[M]. 北京: 科学出版社, 1990.

[9]铃木大拙, 悟性的提升[M]. 孟祥森, 译. 上海: 上海三联书店, 2013.

[10]刘安, 王洁红. 淮南子[M]. 广州: 广州出版社, 2004.

[11]马云. 马云谈太极文化对自己的影响[EB/OL]. 腾讯视频,(2016-11-14) [2017-05-30]. https://v.qq.com/x/page/o03458tssyk.html.

[12]任正非. 让听到炮声的人呼唤炮火[Z]. 华为内部演讲, 2009.

[13]尚秉和. 周易尚氏学[M]. 北京: 中华书局, 1980.

[14]沈有鼎. 墨经的逻辑学[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1980.

[15]史玉柱. 未来创业者要有悟性且勤奋吃苦[EB/OL].新纵观,(2012-08-29)[2017-08-05]. http://www.xwzgw.com/a/2012-08-29/4772.html.

[16]张静, 宋继文, 王悦. 工作场所正念: 研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2017,(8): 56-70, 84.

[17]施明. 基于非主题知识的代际团队知识创新研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2017.

[18]特斯拉. 用全新理念设计汽车[EB/OL].(2015-03-09)[2017-03-09]. https://www.tesla.cn/en/node/23354.

[19]王馨. 隐性知识研究的困境和深化——兼论基于理解维度引入新的研究路径[J]. 情报理论与实践, 2012,(4): 25-28.

[20]王树人. 回归原创之思——“象思维”视野下的中国智慧[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2012.

[21]王树人. 中西文化比较与会通研究[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2014.

[22]王馨. 面向创新的代际知识转移方法与机制: 基于中国航天导师制的案例研究[M]. 北京: 国防工业出版社, 2013.

[23]王馨, 李平. 团队悟性创新理论框架: 中国航天工程情境下的本土创新案例研究[J]. 外国经济与管理,2017,(3): 3-23.

[24]维特根斯坦. 思想札记[M]. 长春: 吉林大学出版社, 2004.

[25]吴晓波. 腾讯传[M].杭州: 浙江大学出版社, 2016.

[26]杨义. 感悟通论[M]. 北京: 人民出版社, 2008.

[27]余英时. “游于艺”与“心与道合”[J]. 读书, 2010,(3): 29-41.

[28]张充和, 白谦慎. 张充和诗书画选[M]. 北京: 三联书店, 2010.

[29]张瑞敏. “人单合一双赢模式”创新[EB/OL]. 新浪财经(2012-03-24) [2017-08-01]. http://finance.sina.com.cn/hy/20120324/105711669691.shtml.

[30]张晓芒. 中国古代从 “类” 范畴到 “类” 法式的发展演进过程[J]. 逻辑学研究, 2010,(1): 89-113.

[31]郑永春. SpaceX给航天界的启示——写在猎鹰九号火箭成功回收之际[EB/OL].(2015-12-23) [2017-04-23]. http://blog.sciencenet.cn/blog-50811-945439.html.

[32]周士琦. “类”考——古代名物丛考之三[J]. 江淮论坛, 1990,(1): 104-105.

[33]朱靖华. 苏轼的灵感论(续)[J]. 乐山师范学院学报, 2005,(1): 1-11.

[34]朱靖华. 苏轼的直觉思维创造——《苏轼艺术创造奥秘》之一章[J]. 乐山师范学院学报, 2006,(7): 1-9.

[35]Invictus. 《Elon Musk》的笔记[EB/OL]. (2015) [2017-06-15]. https://book.douban.com/annotation/36892334/.

[36]Musk E. 2008年5月TiEcon访谈[EB/OL.].(2008). https://www.ted.com/talks/elon_musk_the_mind_behind_tesla_spacex_solarcity.

[37]Musk E. 2012年凯文·罗斯的视频访谈节目Foundation 20“未来能源和交通”访谈[EB/OL].(2012a)[2017-05-30]https://www.youtube.com/watch?v=L-s_3b5fRd8.

[38]Musk E. 2012年“未来能源和交通”访谈[EB/OL].(2012b)[2017-05-30]. https://www.youtube.com/watch?v=L-s_3b5fRd8.

[39]Musk E. 2013年TED访谈[EB/OL].(2013)[2017-05-30]. https://www.ted.com/talks/elon_>musk_the_mind_behind_tesla_spacex_solarcity.

[40]Musk E. 2015年8月伊隆·马斯克在清华大学接受管理学院院长钱颖一教授的访谈[EB/OL].(2015)[2017-05-30].https://www.tesla.cn/videos/dialogue-qianyingyi-elon-full-1022.

[41]Musk E. 2016年特斯拉超级工厂开幕典礼[EB/OL].(2016)[2017-06-15]. https://www.youtube.com/watch?v=_GBnJNLo Buw.

[42]Bingham C B, Eisenhardt K M, Furr N R. What makes a process a capability? Heuristics, strategy, and effective capture of opportunities[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2007, 1(1-2): 27-47.

[43]Cover C T, Film O, Music R. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy[Z].1999.

[44]Sigh D. What is it like to work with Elon Musk?[EB/OL].(2013-11-01)[2017-04-23]. https://www.quora.com/What-is-it-liketo-work-with-Elon-Musk.

[45]Eisenhardt K M, Sull D. Strategy as simple rules[J]. Harvard Business Review, 2001, 79(1):106-119.

[46]Goel A K. Design, analogy, and creativity[J]. IEEE Expert, 1997, 12(3): 62-70.

[47]Hodgkinson G P, Sadler-Smith E, Burke L A, et al. Intuition in organizations: Implications for strategic management[J]. Long Range Planning, 2009, 42(3): 277-297.

[48]Lagorio C C. Elon musk says the human brain cannot cope with business failure. Is he right?[EB/OL]. [2017-04-23].https://www.inc.com/christine-lagorio/elon-musk-company-failure-brain-health-fact-check.html. LiPP. Toward an integrative framework of indigenous research: The geocentric implications of Yin-Yang balance[J]. Asia Pacific Journal of Management,2012, 29(4): 849-872.

[49]March J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71-87.

[50]Melby C, Llc F. The Zen of Steve jobs[M]. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012.

[51]Musk E. What are the best Elon Musk quotations?(2017a) [2017-4-23]. https://www.quora.com/What-are-the-best-Elon-Musk-quotations.

[52]Musk E. 2017年4月访谈The future we’re building—and boring[EB/OL].(2017b) [2017-04-23]. https://www.ted.com/talks/elon_musk_the_future_we_re_building_and_boring.

[53]Musk E. Knowledge as a semantic tree[EB/OL]. (2017c) [2017-04-23]. https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/2rgsan/i_am_elon_musk_ceocto_of_a_rocket_company_ama/.

[54]Musk E. The First Principles Method Explained by Elon Musk with Kevin Rose[EB/OL].(2017d)[2017-05-30].https://www.youtube.com/watch?v=NV3sBlRgzTI.

[55]Rathbone J P. Zen and the art of management[N]. Financial Times, 2013-09-16.

[56]Simmons M. How Elon musk learns faster and better than everyone Else[EB/OL].(2016-09-11) [2017-5-18]. https://medium.com/@michaeldsimmons/how-elon-musk-learns-faster-and-better-than-everyone-else-104806b23df8#.9kjo7z3x9.

[57]A. Elon musk: Tesla, spacex, and the quest for a fantastic future[M]. New York: HarperCollins Publishers, 2015.

[58]Wallace B A. The Buddhist tradition of Samatha: Methods for refining and examining consciousness[J]. Journal of Consciousness Studies, 1999, 6(2-3): 175-187.

[59]Wang, Peter A G. Wuity as higher cognition combining intuitive and deliberate judgments for creativity —analyzing Elonmusk’s way to innovate[M]//Peter A. G. Studies on Collaborative Innovation Networks-Building Adaptive and Resilient Organizations. Spring, 2017.