支持性人力资源管理与员工工作幸福感

——基于中介机制的实证研究

陈建安, 陈明艳, 金 晶

(1. 武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072;2. 武汉大学 中国产学研合作问题研究中心,湖北 武汉 430072)

一、 引 言

塑造员工幸福不仅是企业伦理责任的重要目标之一(Alfes等,2012;Šarotar-Žižek等,2013),更是企业赢得竞争优势的重要源泉。工作场所个体的幸福感既能够有效预测员工的情感承诺、离职倾向和工作绩效,也是组织绩效改善的重要前兆(Wright和Cropanzano,2004;Page和Vella-Brodrick,2009;Robertson等,2012;Brunetto和Shacklock,2014;Godkin,2014;Zheng等,2015;黄亮和彭璧玉,2015)。然而,“互联网+”促进了各产业领域的升级换代甚至彻底颠覆,众多企业加快了商业模式创新和组织变革,这必将给员工的心理幸福带来积极和消极双重冲击。甚至,在工作场所快乐幸福的员工也可能经历热情和满足感的短期损耗(Simbula,2010)。因此,旨在强化员工工作幸福的人力资源管理受到越来越多企业的重视(Guest,2017)。

随着对幸福的认识从特质论转向建构论,工作幸福前因研究出现了三种视角:(1)基于Warr(1987)的维他命模型,从工作特性和关系特性两方面丰富工作幸福的前因(Guest,2017),例如自主控制机会、技能运用机会、人际交往机会、培训与发展、外部设置目标、工作多样性、环境清晰度、良好的报酬、安全的物理场所和重要的社会地位(Mäkikangas等,2007;Lawson等,2009;陈春花等,2014);(2)基于Bakker和Demerouti(2007)的工作需求—资源模型,从工作需求和工作资源两方面挖掘工作幸福的前因(Guest,2017),例如工作负荷、情绪劳动、工作领域—非工作领域冲突、工作自主性、关系支持、发展机会和反馈(Simbula,2010;Albrecht,2012;ter Hoeven和van Zoonen,2015;李爱梅等,2015;Nielsen等, 2017);(3)基于Walton(1974)的工作生活质量模型,从情境因素和个体特质两方面寻求工作幸福的前因(Guest,2017),例如安全健康的工作环境、成长与开发、关系整合、公平薪资、工作灵活性、个人主动性(Avey等,2009;Kalshoven和Boon,2012;Felix等,2017;Grote和Guest,2017)。然而,个体特质、领导风格等特质因素比较稳定,难以改变,限制了研究结论的实践指导意义;情境因素中的工作特性、发展机会、薪资等虽能被塑造,但只有将这些人力资源管理实践有机整合成人力资源管理系统才能形成独特的竞争优势。因此,探索人力资源管理系统对工作幸福的影响非常有必要。

迄今为止,仅少数学者关注了人力资源管理系统和员工工作幸福之间的关系,其中部分学者认为人力资源管理能够激发员工的工作幸福感(Guest,2002;Baptiste,2008;Fan等,2014;杜旌等,2014;Huang等,2016;Chidiebere等,2017),另外有学者发现,人力资源管理系统对员工工作幸福体验的影响存在双刃剑效应(Renwick,2003;Grant等,2007;Cañibano,2013;Zhang等,2013;徐宁和李普亮,2013)。这些研究主要考察了普适性人力资源管理、战略性人力资源管理、创新导向型人力资源管理或高绩效工作系统如何影响工作幸福感。其实,人力资源管理系统存在组织绩效和员工幸福两个孪生目标(Turner等,2008;Brown等,2009),最大化员工工作幸福感的人力资源管理系统并不同于构成高绩效的人力资源管理系统(Baptiste,2008;Guest,2017)。其中,高绩效(或高参与)工作系统、创新导向型人力资源管理和战略性人力资源管理强调绩效改进,高承诺人力资源管理关注员工的组织承诺,但是促进员工幸福并非这些人力资源管理系统的首要目标,而仅是其副产品(Alfes等,2012;Guest,2017)。因此,考察针对员工幸福的人力资源管理系统非常有必要。支持性人力资源管理强调组织重视员工的贡献和幸福,与幸福导向的人力资源管理具有天然的契合性。目前,少量学者实证研究了支持性人力资源管理对员工帮助行为、情感承诺和工作绩效的影响(徐国华和杨东涛,2004;陈志霞和陈传红,2010;田立法,2015),但是并没有揭示支持性人力资源管理影响员工工作幸福的相关机理。

鉴于此,本文首先通过理论分析提炼出六点假设,描述了组织主人翁氛围、组织认同、自我效能感在支持性人力资源管理与集体工作幸福感、个体工作幸福感之间的中介效应。其次,基于71家企业347名员工的配对问卷调查数据,采用多层次线性模型和多元线性回归分析,实证检验相关假设。实证分析验证了部分理论假设的预期,结果显示,支持性人力资源管理通过组织主人翁氛围的部分中介影响集体工作幸福感,通过组织认同和自我效能感的完全中介影响个体工作幸福感。最后,对没有得到支持的假设进行了讨论和诠释。

本文的主要贡献如下:第一,在有机整合论基础上提出了组织主人翁氛围、组织认同和自我效能感三个中介变量,以阐明支持性人力资源管理对工作幸福感的作用机理。以前关于工作幸福的研究从认知视角、情感视角或情境视角来解释激发工作幸福感的心理机制,但是各自处于割裂状态,限制了对工作幸福感产生机制的全面理解。本研究从有机整合论出发所做的尝试,有助于推动对工作幸福感产生机制的整体认知。第二,比较了支持性人力资源管理对集体工作幸福感和个体工作幸福感影响机制的差异。工作幸福既涉及个体属性的“主观幸福感”和“心理幸福感”(统称个体工作幸福感),也涉及群体属性的集体工作幸福感。以前的研究主要集中于员工的个体工作幸福感,基本没有涉及集体工作幸福感。因此,本研究揭示的支持性人力资源管理对二者产生机制的差异性有助于深化对工作幸福的认识。

二、 理论框架与假设提出

(一)支持性人力资源管理与工作幸福感

虽然幸福导向的人力资源管理实践更多地聚焦于如何激发员工的工作幸福感,但是并非所有的人力资源管理实践均能单独促进员工的工作幸福感。Guest(2017)提炼了幸福导向型人力资源管理实践,包括在员工身上投资(如招聘选拔、培训开发、指导和职业支持)、提供参与式工作(如自主性和挑战性工作设计、信息提供和反馈、技能充分利用)、积极的关系和物理环境(如健康安全优先、平等机会、多元化管理、对辱骂和侵犯的零容忍、灵活的社会交往、公平集体奖励/高基本薪酬、就业安全)、建言机制(如广泛的双边沟通、员工调查、集体代表制)、组织支持(参与/支持管理、参与氛围和实践、柔性的家庭友好型工作安排、发展式绩效管理)。但是,这些单独或分散的人力资源管理实践对工作幸福感仅能产生有限的影响,例如工作自主性既能给员工带来压力也能促进工作幸福(郭靖等,2014)。支持性人力资源管理最初由Allen等(2003)提出,是若干幸福导向型人力资源管理实践的有机集成,从职业发展、福利和培训三要素拓展为员工参与、奖赏公平、成长与培训、上级支持、就业安全等(徐国华和杨东涛,2004;陈志霞和陈传红,2010),这些实践具有高度的互补性和一致性,能够发挥协调效应。

工作幸福存在实现论和享乐论,其中实现论关注人生的意义和自我实现,享乐论则关注快乐的获得和痛苦的规避。因此,综合实现论和享乐论的观点,工作幸福感作为一种结果状态,其产生主要依赖于两个关键要素,其中第一要素是积极的情感体验,它能够拓展人的身体、智力和社交资源;第二要素是总体目标感,它为人的行动指明方向和意义(Robertson和Cooper,2010)。一方面,支持性人力资源管理能够使员工获得“经济回报”和“心理回报”,丰富工作资源。支持性人力资源管理带来的工作资源不但能够影响工作幸福感,例如在工作中提供领导技能培训和培育标志性优势能够有效强化员工幸福(Xanthopoulou等,2012),而且能够通过改变员工对角色模糊和控制的感知对工作幸福感产生影响,例如员工参与的工作设计能够减少员工在工作中的倦怠,甚至带来工作本身的愉悦。另一方面,群体内部成员的工作幸福感存在波纹式传染效应。集体工作幸福感建立在个体对集体整体知觉的基础之上,受到组织氛围等因素的驱动。群体由作为成员的若干个体所组成,个体的积极情绪会感染周边的人,工作幸福感高的个体集聚在一起,必然形成整体的集体工作幸福。因此,支持性人力资源管理不但能够促进员工的个体工作幸福感,而且能够促进群体的集体工作幸福感。由此,得到以下假设:

假设1:支持性人力资源管理对个体工作幸福感具有正向影响。

假设2:支持性人力资源管理对集体工作幸福感具有正向影响。

(二)组织主人翁氛围的中介作用

组织主人翁氛围是一种特定指向的组织氛围,强调组织内部成员对于工作追求卓越、尽职尽责,在工作场所关心和帮助他人、真诚合作,对组织忠诚,并视组织利益优于个人利益的整体隐性氛围(杨燕芳,2010),包括学习进取、敬业奉献、忠诚正直、乐于助人、人际和谐、顾全大局(杨百寅和梅哲群,2014)。根据意义建构理论,特定指向的人力资源管理对于塑造特定的组织氛围具有关键作用(张瑞娟,2016)。支持性人力资源管理是组织传达价值理念[即关心员工获得的回报(心理、生理、社会感受)]的信号和载体之一,能够使员工形成共享认知,激发员工“以企业为家”的主人翁责任感和使命感,强化关爱、向善的组织主人翁氛围。

员工在工作中的幸福感会受到他们对组织感知的影响,如感知的工作氛围以及预测的组织未来发展等。虽然组织氛围看不到、摸不着,但是积极的工作氛围能够正向影响日常的促进焦点,而持续的促进焦点能提升工作幸福感,防御焦点则会减弱工作幸福感(Koopmann等,2016)。组织具有较高的主人翁氛围,利于员工在心理上融入群体和增强主人翁角色认知,并以身为组织一员而自豪(刘超和付金梅,2012)。例如,海底捞公司积极营造组织主人翁氛围,让员工感觉自己是企业的主人。在组织主人翁氛围的熏陶下,海底捞公司的员工时刻牵挂着公司的工作事宜,工作饱和,但均有强烈的幸福感。在工作场所,众多心理幸福的个体集聚在一起,能够激发群体的集体工作幸福感,并逐步累积而形成幸福型组织。因此,组织主人翁氛围(或集体主义氛围)不但能够促进个体的工作幸福感(李燕萍和徐嘉,2014),而且能够潜移默化地影响群体的集体工作幸福感。由此,得到以下假设:

假设3:组织主人翁氛围在支持性人力资源管理和集体工作幸福感之间发挥中介作用。

假设4:组织主人翁氛围在支持性人力资源管理和个体工作幸福感之间发挥中介作用。

(三)组织认同的中介效应

支持性人力资源管理重在“支持”,能够为员工提供情感性支持(如给予关心、尊重、倾听与使其觉得被需要等)和工具性支持(如信息、资源、工具、设备及培训)(Allen等,2003;陈志霞和陈传红,2010)。这些支持是组织主动展示对员工的投入和重视其贡献的重要信号。根据社会交换理论的互惠原则,获得组织支持的员工会根据支持程度,形成对组织的认同感。一方面,组织通过支持性人力资源管理对员工采取的主动措施会被员工认为是对自己的重视和尊重(Wayne等,1997),员工在感到被尊重后,就会增强对组织的认同(Fuller等,2006)。另一方面,员工通过比较认识到自身所处组织的优越性,对组织的支持产生积极的认知体验,就会增强对组织的信任,即对组织形成更多的情感认同(陈志霞和陈传红,2010;Tsai,2013)。

形成组织认同的认知过程往往伴随个体的积极情感,如工作幸福感。遵循目标理论,工作幸福感的根源之一是个人需求获得满足。组织认同高的员工往往视自己与组织为一体,并认可自己的组织相较于其他组织在各方面都更好。强烈的组织认同使员工的多种需求(包括安全感、亲和动机、自我提升和目标感)得到满足,从而提升他们的工作幸福感。因此,高组织认同的员工拥有更强的工作动力和更多的工作幸福感(Siu,2002;Wegge等,2006;李燕萍和徐嘉,2014)。由此推断,组织实施的支持性人力资源管理是员工形成组织认同的来源,工作幸福感是员工组织认同的结果(Panaccio和Vandenberghe,2009;Shen等,2014)。依此,得到以下假设:

假设5:组织认同在支持性人力资源管理与个体工作幸福感之间发挥中介作用。

(四)自我效能感的中介效应

根据班杜拉的自我效能理论,自我效能感是个体对自己运用自身技能完成工作的行为能力的自信程度,可以通过成功经验、替代榜样、口头说服和唤醒而被提升。支持性人力资源管理在组织实施过程中能够通过多种方式提高员工的自我效能感,例如通过培训让员工反复练习并成功地获得技能,从而提高员工的自我效能感;在工作场所向员工传达高绩效期望,充分发挥皮格马利翁效应,提高员工的自我效能感;成长与培训(如授权和胜任力开发实践)等通过学习目标导向影响员工的反馈询问,从而增强员工的自我效能感(Maden,2015);员工参与计划为员工提供成功机会,使其获得成功的经验和体验,进而提高其自我效能感。尤其是随着组织支持力度的增大,员工不但会有一种保障感(或消除不安全感)(冯冬冬等,2008;Elstad等,2011),而且能够增强完成工作的自信心,表现为更强的自我效能感。

依据目标理论,人的目标和价值取向决定其幸福感,员工的工作心理幸福与目标的有效完成有直接关联。一方面,自我效能感高的员工能通过目标达成实现自我价值,获得更多的正性情感体验。人的幸福感是自我认知的结果,受自我效能感的支配。具体来说,工作幸福感是目标实现时体验的积极感受,自我效能感是在目标达成过程中面对挑战时体验的实现感受(Straume和Vittersø,2012)。尤其是在集体主义的中国,人们常常将成功的原因归结于自身的努力,因此自我效能感在员工的工作幸福感形成中发挥着重要作用(Siu等,2007)。另一方面,自我效能感高的员工能主动寻求工作意义和增强愉悦感。自我效能水平高的员工更关注工作中的自由和意义体验,在工作中表现得更活跃、主动,能以自己认为有意义的方式重塑他们的任务、关系的边界和条件,例如增加工作资源(包括关系性资源和结构性资源)和增加工作挑战性(Clegg和Spencer,2007)。工作重塑能够帮助个体找到工作的意义,增强愉悦感和工作意义体验,进而提升个体的工作幸福感(van den Heuvel等,2015)。综上分析,可以推断:

假设6:自我效能感在支持性人力资源管理与个体工作幸福感之间发挥中介作用。

基于以上讨论,图1刻画了本研究的整体框架。

图1 研究模型

三、 研究设计

(一)研究程序与样本

本研究采用配对方式收集不同来源的数据,每个企业发放6份问卷,其中1份问卷由人力资源主管填写,另外5份问卷由员工填写。支持性人力资源管理和组织主人翁氛围由公司人力资源主管或高管评价;组织认同、自我效能感和个体工作幸福感由员工自己评定;集体工作幸福感则由同一家企业员工的个体工作幸福感聚合而成。本研究向湖北、广东、山东、上海等地的80家企业发出480份调查问卷,实收73家企业的问卷(共365份员工问卷,73份企业问卷),剔除填写不完整或填写呈现明显规律性的无效问卷之后,得到71家企业的有效样本347份。其中,男性员工占51.3%,已婚员工占58.8%,26—35岁的员工达到56.8%,拥有本科学历的员工居多(占61.4%),工作年限在10年以上的员工仅占29.4%。

(二)变量测量

1. 支持性人力资源管理(Shrm)。采用张燕等(2008)开发的支持性人力资源管理量表及Likert 7点计分(其中,1表示非常不同意,7表示非常同意),共25个题项,包含工作保障(2个条目)、工作环境改善(3个条目)、员工薪酬(4个条目)、员工福利(4个条目)、员工关怀计划(3个条目)、员工培训(4个条目)和职业发展规划(5个条目)7个维度。验证性因子分析显示,七因子模型的拟合指数为:χ2(25)=59.793,χ2/df=2.392,NFI=0.993,TLI=0.946,CFI=0.995,RMSEA=0.063,说明拟合效果比较好。

2. 组织主人翁氛围(Ooc)。采用杨燕芳(2010)开发的组织主人翁氛围量表及Likert 7点计分(其中,1表示非常不同意,7表示非常同意)。该量表共28个题项,包含学习进取(5个条目)、敬业奉献(6个条目)、帮助他人(4个条目)、人际和谐(3个条目)、顾全大局(3个条目)、忠诚正直(7个条目)6个维度。验证性因子分析显示,六因子模型的拟合指数为:χ2(62)=178.151,χ2/df=2.873,NFI=0.986,TLI=0.943,CFI=0.991,RMSEA=0.074,说明拟合效果较好。

3. 组织认同(Oi)。采用Mael和Ashforth(1992)开发的组织认同量表及Likert 7点计分(其中,1表示非常不同意,7表示非常同意)。该量表共6个题项,包括“在有人批评我所在的企业时,我个人会觉得尴尬”“我对于别人如何看待我所在的企业感到非常有兴趣”“当我谈到我所在的企业时,我会说‘我们如何’而非‘他们如何’”等。

4. 自我效能感(Se)。采用Schwarzer及其同事(1981)开发的自我效能感量表。该量表的中文版由Zhang和Schwarzer(1995)修正,并采用Likert 7点计分(其中,1表示非常不同意,7表示非常同意)。该量表共10个题项,包括“如果我尽力去做的话,我总是能够解决问题的”“即使别人反对我,我仍有办法取得我所要的”“对我来说,坚持理想和达成目标是轻而易举的”等。

5. 个体工作幸福感(Iwwb)。关于工作幸福感的内涵存在享乐论、实现论和整合论三种观点。综合享乐论和实现论的观点,工作幸福感是在工作场所体验的积极情感和有目的的心理状态(王佳艺和胡安安,2006)。该变量的测量采用许娟(2012)检验过的工作幸福感量表,该量表综合了Ryff(1989)的工作幸福感(实现论)量表和Horn(2004)的心理幸福感(享乐论)量表,共24个题项,包含情绪(2个条目)、动机(8个条目)、社会性(5个条目)、组织支持感(7个条目)、总体幸福感(2个条目)5个维度。验证性因子分析显示,五因子模型的拟合指数为:χ2(75)=172.331,χ2/df=2.798,NFI=0.960,TLI=0.912,CFI=0.976,RMSEA=0.061,表明拟合效果较好。

6. 集体工作幸福感(Cwwb)。集体工作幸福感描述群体层面现象,指工作群体作为一个整体所体验的积极情感和自我实现的程度。集体工作幸福感采用直接共识法,由来自同一家企业员工的个体工作幸福感聚合而成。本研究采用组内一致性γwg、组内相关性ICC(1)和ICC(2)3个常用指标检验聚合的可行性,结果显示:γwg=0.972,ICC(1)=0.464,ICC(2)=0.984,并且组间和组内方差之间有显著差异(F=5.199,p<0.001)。这些指标的检验结果支持数据聚合的合适性。

(三)信效度分析

采用SPSS22.0对各变量量表的信度进行检验,支持性人力资源管理、组织主人翁氛围、组织认同、自我效能感、个体工作幸福感的Cronbach’s α系数分别为0.920、0.972、0.911、0.958、0.924,表明这些变量具有非常高的信度。

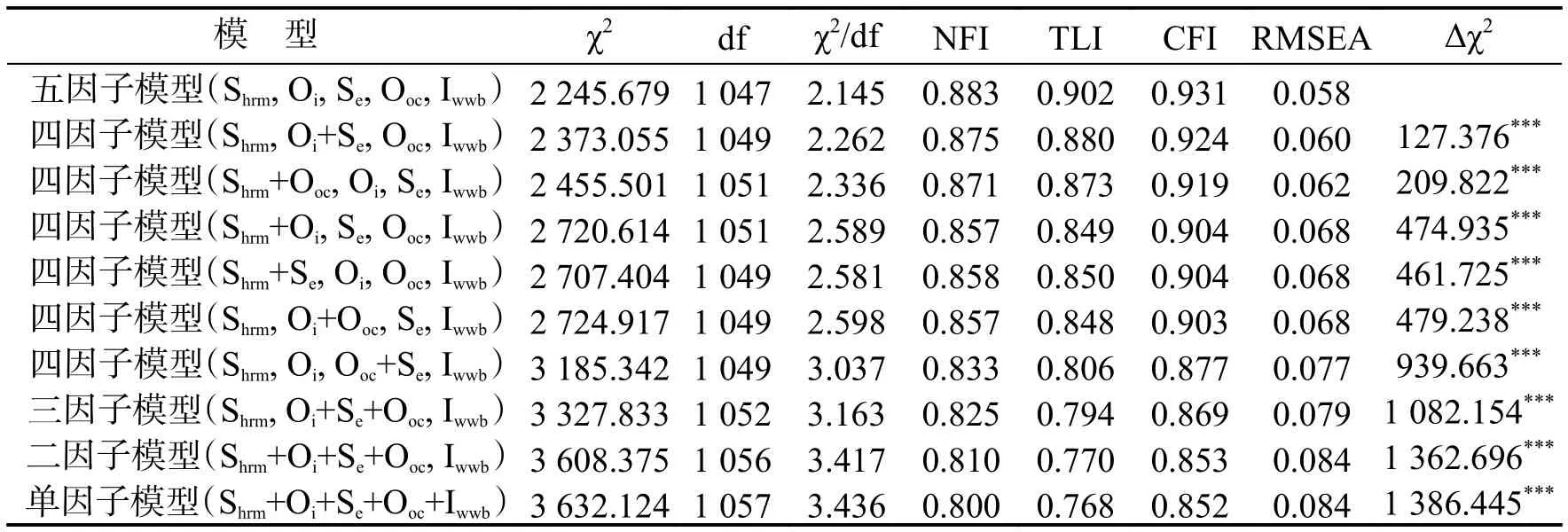

为了确保数据有良好的区分效度,采用AMOS6.0对支持性人力资源管理、组织主人翁氛围、组织认同、自我效能感、个体工作幸福感进行验证性因子分析。结果(见表1)显示:五因子模型的拟合效果(χ2/df=2.145<3,NFI=0.883,TLI=0.902>0.90,CFI=0.931>0.90,RMSEA=0.058<0.08)在统计学意义上显著优于其他嵌套模型,并且在可接受的水平内。这表明支持性人力资源管理、组织主人翁氛围、组织认同、自我效能感、个体工作幸福感有良好的区分效度。

表1 验证性因子分析

本研究的数据从主管及员工处收集,不同的来源在一定程度上缓解了共同方法偏差问题。为了检验本研究是否存在严重的共同方法偏差,针对组织认同、自我效能感、个体工作幸福感实施Harman单因子检验。结果显示:单因子模型的拟合效果差(χ2/df=3.954,TLI=0.780,NFI=0.802,CFI=0.812,RMSEA=0.102),三因子模型的拟合效果最好(χ2/df=2.871,TLI=0.880,NFI=0.945,CFI=0.962,RMSEA=0.074)。这说明本研究的共同方法偏差不严重,在可控水平内。

表2 各变量的均值、标准差和相关系数

(一)支持性人力资源管理影响个体工作幸福感的跨层分析

鉴于变量涉及个体与组织两个层次,本研究采用多层次线性模型HLM6.0检验支持性人力资源管理影响个体工作幸福感的主效应和跨层次中介效应,分析结果如表3所示。第一步,检验支持性人力资源管理的虚模型8。第二步,以个体工作幸福感为因变量,将个体层面的控制变量(性别、婚姻状况、文化程度和工作经验)和组织层面的控制变量(企业性质、企业规模和企业成立年限)输入回归方程,检验控制变量对个体工作幸福感的影响效应,如模型9所示。第三步,以个体工作幸福感为因变量,将所有控制变量和自变量(支持性人力资源管理)加入回归方程,如模型11所示,支持性人力资源管理对个体工作幸福感有显著的正向影响(β=0.387,p<0.001),假设1得到验证。第四步,以组织认同为因变量,将个体层面的控制变量和组织层面的控制变量输入回归方程,检验控制变量对组织认同的影响效应,如模型2所示。第五步,以组织认同为因变量,将控制变量和自变量(支持性人力资源管理)输入回归方程,检验自变量对组织认同的主效应,如模型3所示,支持性人力资源管理与组织认同呈显著的正相关关系(β=0.662,p<0.01)。第六步,以自我效能感为因变量,将控制变量和自变量(支持性人力资源管理)输入回归方程,检验自变量对自我效能感的主效应,如模型6所示,支持性人力资源管理与自我效能感呈显著的正相关关系(β=0.656,p<0.001)。第七步,以组织主人翁氛围为因变量,将组织层面的控制变量和自变量(支持性人力资源管理)输入回归方程,检验自变量对组织主人翁氛围的主效应,如模型7所示,支持性人力资源管理与组织主人翁氛围呈显著的正相关关系(β=0.604,p<0.001)。第八步,以个体工作幸福感为因变量,将控制变量和中介变量(组织认同、自我效能感、组织主人翁氛围)输入回归方程,检验中介变量对个体工作幸福感的影响,如模型10所示,组织认同、自我效能感分别与个体工作幸福感呈显著的正相关关系,然而组织主人翁氛围与个体工作幸

四、 数据分析与假设检验

表2列出了各变量的均值、标准差和相关系数。其中,支持性人力资源管理与组织认同(r=0.292,p<0.01)、自我效能感(r=0.438,p<0.01)、组织主人翁氛围(r=0.628,p<0.01)、个体工作幸福感(r=0.378,p<0.01)、集体工作幸福感(r=0.509,p<0.01)均显著正相关;个体工作幸福感与组织认同(r=0.681,p<0.01)、自我效能感(r=0.788,p<0.01)和组织主人翁氛围(r=0.321,p<0.01)均显著正相关;集体工作幸福感与组织主人翁氛围(r=0.435,p<0.01)显著正相关。福感的回归系数并不显著。第九步,以个体工作幸福感为因变量,将所有控制变量、自变量和中介变量输入回归方程,如模型12所示,支持性人力资源管理对个体工作幸福感的影响变得不再显著(β=0.130,p>0.05),但是,组织认同、自我效能感对个体工作幸福感的回归系数是显著的,组织主人翁氛围对个体工作幸福感的回归系数依然是不显著的,这说明组织认同和自我效能感在支持性人力资源管理影响个体工作幸福感的关系之中发挥完全中介作用。因此,假设5和假设6得到验证,假设4没有得到数据的支持。

表3 支持性人力资源管理影响个体工作幸福感的跨层分析

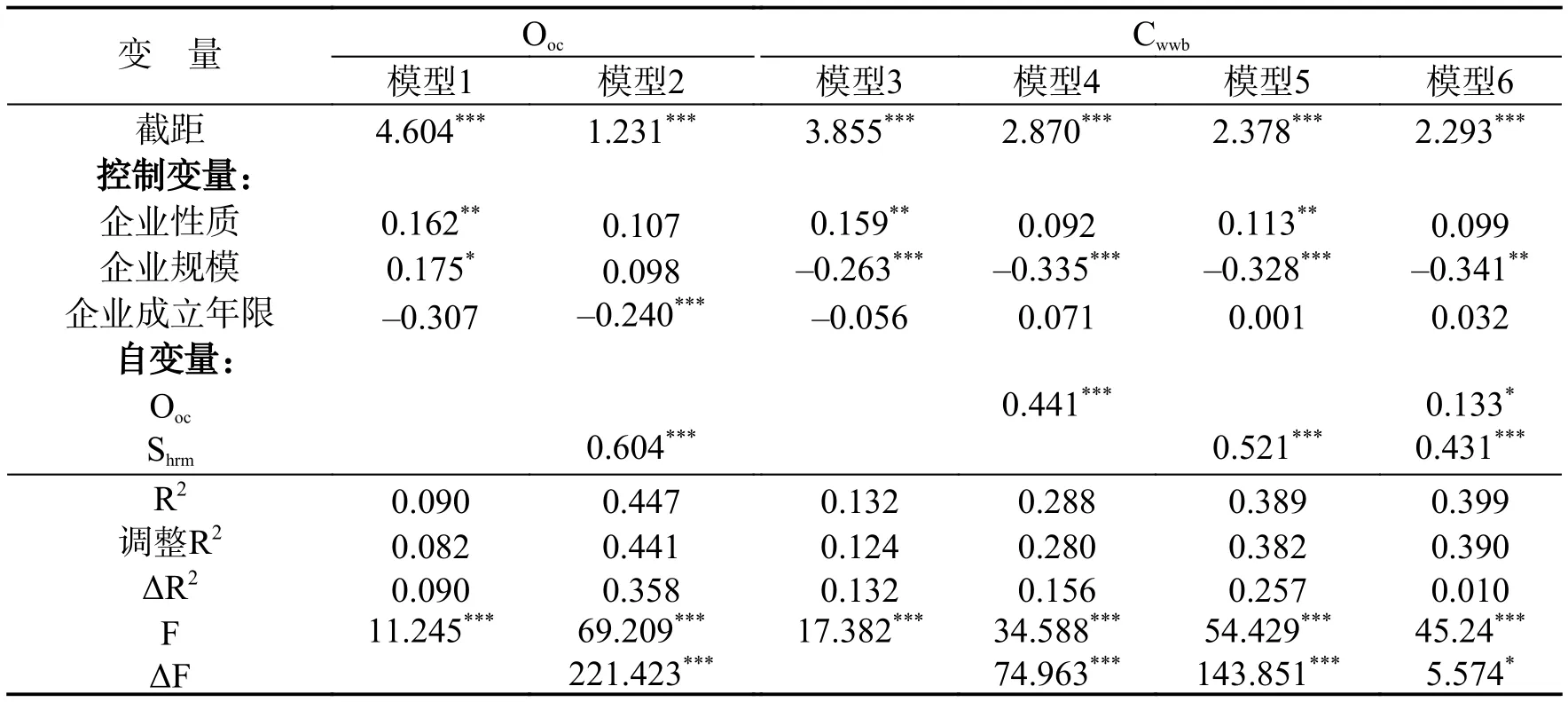

(二)支持性人力资源管理影响集体工作幸福感的回归分析

以企业性质、企业规模、企业成立年限为控制变量,支持性人力资源管理为自变量,集体工作幸福感为因变量,组织主人翁氛围为中介变量,进行多元线性回归分析,如表4所示。第一步,以集体工作幸福感为因变量,将控制变量输入回归方程,检验控制变量对集体工作幸福感的影响效应,如模型3所示。第二步,将控制变量和自变量(支持性人力资源管理)输入回归方程,检验自变量对集体工作幸福感的主效应,如模型5所示,支持性人力资源管理与集体工作幸福感呈显著的正相关关系(β=0.521,p<0.001)。因此,假设2得到验证。第三步,以组织主人翁氛围为因变量,将控制变量和自变量(支持性人力资源管理)输入回归方程,如模型2所示,支持性人力资源管理与组织主人翁氛围呈显著的正相关关系(β=0.604,p<0.001)。第四步,以集体工作幸福感为因变量,将控制变量和中介变量(组织主人翁氛围)输入回归方程,如模型4所示,组织主人翁氛围影响集体工作幸福感的回归模型F值为34.588(p<0.001),标准回归系数为0.441(p<0.001),达到显著水平。第五步,以集体工作幸福感为因变量,将控制变量、自变量(支持性人力资源管理)和中介变量(组织主人翁氛围)同时输入回归方程,如模型6所示,支持性人力资源管理影响集体工作幸福感的回归系数从模型5中的0.521(p<0.001)下降到模型6中的0.437(p<0.001),系数减少0.094,并且组织主人翁氛围的回归系数是显著的(β=0.133,p<0.05)。这说明支持性人力资源管理对集体工作幸福感的直接影响强度下降是由组织主人翁氛围的部分中介作用所致,假设3得到验证。

表4 支持性人力资源管理影响集体工作幸福感的回归分析

五、 研究结论、管理启示与研究展望

(一)研究结论与讨论

1. 支持性人力资源管理对个体工作幸福感和集体工作幸福感均有正向影响。这一研究结论验证了人力资源管理对工作幸福感的积极效应,是对前人研究结论的再次补充。支持性人力资源管理强调给予员工组织支持资源,与绩效导向型人力资源管理(如高绩效工作系统、创新导向型人力资源管理)存在本质差异,支持性人力资源管理不但包含职业发展和培训等与高绩效工作系统类似的维度,而且包含工作保障、工作环境改善、员工薪酬、员工福利、员工关怀计划等,这些能够为员工提供实实在在的“获得”。因此,与高绩效工作系统或普适性人力资源管理相比,支持性人力资源管理更能促进员工工作幸福感的提升。集体工作幸福感是从支持性人力资源管理整体中获得的,而不是由其各项人力资源管理实践分开来唤醒的。

2. 支持性人力资源管理只有被员工认知后唤醒组织认同和自我效能感,才能影响个体工作幸福感。支持性人力资源管理是从组织支持发展而来的,作为组织的管理工具之一,会影响员工对组织和对自己的认知。组织认同是员工对从属于某个组织或与组织同一性的认知,自我效能感则是员工对自己的认知。本研究发现:支持性人力资源管理能通过唤醒组织认同和自我效能感,而影响员工的个体工作幸福感。因此,组织除了提高支持性人力资源管理的实施强度之外,尤其要注重唤醒员工的组织认同和自我效能感,这样才能提升员工的个体工作幸福感。

3. 支持性人力资源管理通过组织主人翁氛围的部分中介仅对集体工作幸福感产生影响,并不影响个体工作幸福感。对来自集体主义或个人主义文化背景的个体来说,工作幸福感的根源会因为文化的不同而存在差异。其中,在集体主义文化中,工作幸福感的根源是关系和谐、任务完成和期望实现等相关因素;在个人主义文化中,工作幸福感的根源则涉及自豪感和目标达成等相关因素(Huebner等,2001)。强调“学习进取、敬业奉献、忠诚正直、乐于助人、人际和谐、顾全大局”的组织主人翁氛围正好与集体主义文化中的幸福感根源相契合。因此,支持性人力资源管理能够通过培育组织主人翁氛围而唤醒员工的集体工作幸福感。但是,长期以来,中国人存在攀比心理,喜欢通过“胜过”别人来彰显自我的不同,进而获取自我心理满足。依据社会比较理论,个体的工作幸福感主要来自比较,由周围的环境所决定的,这与攀比心理存在天然的契合。随着支持性人力资源管理的实施,组织主人翁氛围促进了所有员工整体工作幸福水平的提升。个体的工作幸福感随着周边人群幸福水平的提升而水涨船高,自然难以形成优越感。因此,支持性人力资源管理通过组织主人翁氛围并不能唤醒个体的工作幸福感。

(二)管理启示

1. 管理者实施支持性人力资源管理不但要提供实实在在的有形“获得”,而且要营造主人翁组织氛围,以维系集体工作幸福感的“水涨船高”。工作幸福既不是一成不变的,也不是一蹴而就的,需要有形投入和无形投入来维系。因此,实施支持性人力资源管理不能空喊口号,而要真真切切惠及广大员工,实实在在的有形获得必然带来集体工作幸福感。当然,随着集体工作幸福感的提升,维系幸福感的有形投入在一定程度上也会跟着水涨船高。但是,管理者通过支持性人力资源管理提供实实在在的有形投入,将企业的关怀传递给所有员工,员工心理上就会把企业当作自己的“家”,进而逐步形成“家”文化氛围。只有“家”文化如春雨般浸润员工的心理感受,使员工产生归属感与成就感,才能在潜移默化中维系水涨船高式的集体工作幸福感。

2. 支持性人力资源管理只有被转化成员工的获得感,才能促进个体的工作幸福感。对于个体来说,获得感是工作幸福感的重要前提,工作幸福感是获得的重要目的,获得感带来的影响甚至比实际获得对个体工作幸福感的影响更大。个体工作幸福感不会凭空而来,需要有更多获得感来转化。获得感也不会从天而降,它源自于企业实施实实在在的支持性人力资源管理。当然,“获得感”包含“给”与“得”的意义建构过程,关注个体对有形给予的主观解释,涵盖“归属感”“荣誉感”和“成就感”。对企业来说,要改变单纯通过实施支持性人力资源管理的“给予”就一定要马上见效的急功近利心态,要更关注员工对“得到”的主观感知。尤其是组织认同和自我效能感是员工工作幸福管理中的重要中介,应该受到组织的重视。一方面,组织认同是员工在实实在在的获得基础上形成的“被尊重”“受重视”的归属感,能够提升个体的工作幸福感。进入人力资本时代,未来的组织是事业合伙人的平台,员工被视为合伙人,其工作幸福感根源于对企业文化、价值观和平台事业的认同。因此,管理者可以有针对性地实施支持性人力资源管理来增强员工的组织认同,例如鼓励员工参与管理、构建温馨的组织文化、注重员工自身价值的实现等。另一方面,自我效能感是员工在获得之后成就感增强的表现之一,可以唤醒个体工作幸福感。组织可以开展有针对性的支持性人力资源管理来唤醒员工的自我效能感,例如在员工招聘中注意应聘者过往是否具有成功的工作经验,在新员工培训中注重培养员工的自信心,在日常管理中适时运用积极反馈、社会认可和心理辅导等,以增强员工的个体工作幸福感。

(三)研究局限与展望

本研究的局限之处在于:第一,尽管本研究采取配对法采集数据,尽力确保数据不同源,但是得到的横截面数据仍然可能导致检验结果的说服力较为有限。第二,本研究将支持性人力资源管理设定为一个整体变量来进行研究,没有检验其所包含的各项实践活动及其内部匹配是如何影响工作幸福感的,这可能制约相关结论对企业的指导价值。未来的研究可以从以下几点着手:第一,多时点收集纵向数据,将支持性人力资源管理影响员工工作幸福的研究转化为长期动态的追踪研究,从而得出更可靠、能更好地解释支持性人力资源管理与工作幸福感之间内在关联机理的研究结论;第二,继续拓宽思路寻找支持性人力资源管理影响集体工作幸福感的其他中介变量,通过质化研究和案例研究挖掘其他潜在变量,并采用大样本数据加以检验;第三,检验支持性人力资源管理各实践活动的内部匹配对个体工作幸福感的影响,并引入个体特征作为调节变量,揭示相关影响机制及作用边界。

[1]陈春花, 宋一晓, 曹洲涛. 组织支持资源影响员工幸福感的内在机理: 基于视睿科技的案例研究[J]. 管理学报, 2014,(2):206-214.

[2]陈志霞, 陈传红. 组织支持感及支持性人力资源管理对员工工作绩效的影响[J]. 数理统计与管理, 2010,(4): 719-727.

[3]杜旌, 李难难, 龙立荣. 基于自我效能中介作用的高绩效工作系统与员工幸福感研究[J]. 管理学报, 2014,(2): 215-221,243.

[4]冯冬冬, 陆昌勤, 萧爱铃. 工作不安全感与幸福感、绩效的关系: 自我效能感的作用[J]. 心理学报, 2008,(4): 448-455.

[5]郭靖, 周晓华, 林国雯, 等. 工作要求—控制模型在中国产业工人中的应用: 响应面分析与曲线关系[J]. 管理世界,2014,(11): 80-94.

[6]黄亮, 彭璧玉. 工作幸福感对员工创新绩效的影响机制——一个多层次被调节的中介模型[J]. 南开管理评论, 2015,(2):15-29.

[7]李爱梅, 王笑天, 熊冠星等. 工作影响员工幸福体验的“双路径模型”探讨——基于工作要求—资源模型的视角[J]. 心理学报, 2015,(5): 624-636.

[8]李燕萍, 徐嘉. 基于组织认同中介作用的集体主义对工作幸福感的多层次影响研究[J]. 管理学报, 2014,(2): 198-205.

[9]刘超, 付金梅. 主管赋权使能与下属幸福感: 互动公正的中介作用与“主人翁”角色的调节效应[J]. 软科学, 2012,(9):106-109, 119.

[10]田立法. 支持型人力资源管理系统与员工帮助行为: 个体层面心理机制的检验[J]. 中央财经大学学报, 2015,(3): 92-100.

[11]王佳艺, 胡安安. 主观工作幸福感研究述评[J]. 外国经济与管理, 2006,(8): 49-55.

[12]徐国华, 杨东涛. 支持性人力资源管理对员工感情承诺的影响[J]. 经济科学, 2004,(6): 96-102.

[13]许娟. 知识型员工自我领导、自我效能感与工作幸福感的关系研究[D]. 成都: 西南财经大学, 2012.

[14]徐宁, 李普亮. 人力资源管理与员工工作幸福感: 理论与实证分析[J]. 科技管理研究, 2013,(17): 130-135.

[15]杨百寅, 梅哲群. “组织主人翁”还是“组织公民”——基于中国社会文化的员工行为分析视角[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2014,(3): 146-153.

[16]杨燕芳. 组织主人翁氛围测量量表有效性的验证[D]. 北京: 清华大学, 2010.

[17]张瑞娟. 创新导向人力资源管理实践如何影响组织创新: 创新氛围和组织结构特征的作用[J]. 中国人力资源开发,2016,(15): 57-65.

[18]张燕, 王辉, 樊景立. 组织支持对人力资源措施和员工绩效的影响[J]. 管理科学学报, 2008,(2): 120-131.

[19]Albrecht S L. The influence of job, team and organizational level resources on employee well-being, engagement,commitment and extra-role performance: Test of a model[J]. International Journal of Manpower, 2012, 33(7): 840-853.

[20]Alfes K, Shantz A, Truss C. The link between perceived HRM practices, performance and well-being: The moderating effect of trust in the employer[J]. Human Resource Management Journal, 2012, 22(4): 409-427.

[21]Allen D G, Shore L M, Griffeth R W. The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process[J]. Journal of Management, 2003, 29(1): 99-118.

[22]Avey J B, Luthans F, Jensen S M. Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover[J].Human Resource Management, 2009, 48(5): 677-693.

[23]Baptiste N R. Tightening the link between employee wellbeing at work and performance: A new dimension for HRM[J].Management Decision, 2008, 46(2): 284-309.

[24]Brown M, Metz I, Cregan C, et al. Irreconcilable differences? Strategic human resource management and employee wellbeing[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2009, 47(3): 270-294.

[25]Brunetto Y, Shacklock K. The impact of management on the engagement and well-being of high emotional labour employees[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2014, 25(17): 2345-2363.

[26]Cañibano A. Implementing innovative HRM: Trade-off effects on employee well-being[J]. Management Decision, 2013,51(3): 643-660.

[27]Chidiebere O, Kevin D, Sara C, et al. Integrated and isolated impact of high-performance work practices on employee health and well-being: A comparative study[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2017, 22(1): 98-114.

[28]Clegg C, Spencer C. A circular and dynamic model of the process of job design[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2007, 80(2): 321-339.

[29]Elstad E, Christophersen K A, Turmo A. Social exchange theory as an explanation of organizational citizenship behaviour among teachers[J]. International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice, 2011, 14(4): 405-421.

[30]Fan D, Cui L, Zhang M M, et al. Influence of high performance work systems on employee subjective well-being and job burnout: Empirical evidence from the Chinese healthcare sector[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2014, 25(7): 931-950.

[31]Felix B L, Gwénaëlle P R, Sylvie S O. The relationship between life-domain interactions and the well-being of internationally mobile employees[J]. Personnel Review, 2017, 46(2): 237-254.

[32]Fuller J B, Hester K, Barnett T, et al. Perceived external prestige and internal respect: New insights into the organizational identification process[J]. Human Relations, 2006, 59(6): 815-846.

[33]Godkin L. Employee well-being and engagement in corporate social responsibility[A]. Valentine S. Organizational ethics and stakeholder well-being in the business environment[C]. Charlotte, NC, US: Information Age Publishing, 2014: 167-187.

[34]Grant A M, Christianson M K, Price R H. Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs[J]. Academy of Management Perspectives, 2007, 21(3): 51-63.

[35]Grote G, Guest D. The case for reinvigorating quality of working life research[J]. Human Relations, 2017, 70(2): 149-167.

[36]Guest D E. Human resource management, corporate performance and employee wellbeing: Building the worker into HRM[J].The Journal of Industrial Relations, 2002, 44(3): 335-358.

[37]Guest D E. Human resource management and employee well-being: Towards a new analytic framework[J]. Human Resource Management Journal, 2017, 27(1): 22-38.

[38]Huang L C, Ahlstrom D, Lee A Y P, et al. High performance work systems, employee well-being and job involvement: An empirical study[J]. Personnel Review, 2016, 45(2): 296-314.

[39]Huebner E S, Ash C, Laughlin J E. Life experiences, locus of control, and school satisfaction in adolescence[J]. Social Indicators Research, 2001, 55(2): 167-183.

[40]Kalshoven K, Boon C T. Ethical leadership, employee well-being, and helping: The moderating role of human resource management[J]. Journal of Personnel Psychology, 2012, 11(1): 60-68.

[41]Koopmann J, Lanaj K, Bono J, et al. Daily shifts in regulatory focus: The influence of work events and implications for employee well-being[J]. Journal of Organizational Behavior, 2016, 37(8): 1293-1316.

[42]Lawson K J, Noblet A J, Rodwell J J. Promoting employee wellbeing: The relevance of work characteristics and organizational justice[J]. Health Promotion International, 2009, 24(3): 223-233.

[43]Maden C. Linking high involvement human resource practices to employee proactivity: The role of work engagement and learning goal orientation[J]. Personnel Review, 2015, 44(5): 720-738.

[44]Mael F, Ashforth B E. Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification[J]. Journal of Organizational Behavior, 1992, 13(2): 103-123.

[45]Mäkikangas A, Feldt T, Kinnunen U. Warr’s scale of job-related affective well-being: A longitudinal examination of its structure and relationships with work characteristics[J]. Work & Stress, 2007, 21(3): 197-219.

[46]Nielsen K, Nielsen M B, Ogbonnaya C, et al. Workplace resources to improve both employee well-being and performance: A systematic review and meta-analysis[J]. Work & Stress, 2017, 31(2): 101-120.

[47]Page K M, Vella-Brodrick D A. The “what”, “why” and “how” of employee well-being: A new model[J]. Social Indicators Research, 2009, 90(3): 441-458.

[48]Panaccio A, Vandenberghe C. Perceived organizational support, organizational commitment and psychological well-being: A longitudinal study[J]. Journal of Vocational Behavior, 2009, 75(2): 224-236.

[49]Renwick D. HR managers: Guardians of employee wellbeing?[J]. Personnel Review, 2003, 32(3): 341-359.

[50]Robertson I T, Cooper C L. Full engagement: The integration of employee engagement and psychological well-being[J].Leadership & Organization Development Journal, 2010, 31(4): 324-336.

[51]Robertson I T, Birch A J, Cooper C L. Job and work attitudes, engagement and employee performance: Where does psychological well-being fit in?[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2012, 33(3): 224-232.

[52]Šarotar-Žižek S, Milfelner B, Čančer V. Measurement of employees subjective well-being as an aim of social responsibility[J].Systemic Practice and Action Research, 2013, 26(6): 549-560.

[53]Shen Y M, Jackson T, Ding C, et al. Linking perceived organizational support with employee work outcomes in a Chinese context: Organizational identification as a mediator[J]. European Management Journal, 2014, 32(3): 406-412.

[54]Simbula S. Daily fluctuations in teachers’ well-being: A diary study using the Job demands-resources model[J]. Anxiety,Stress, & Coping, 2010, 23(5): 563-584.

[55]Siu O L. Occupational stressors and well-being among Chinese employees: The role of organisational commitment[J]. Applied Psychology, 2002, 51(4): 527-544.

[56]Siu O L, Lu C Q, Spector P E. Employees’ well-being in greater China: The direct and moderating effects of general selfefficacy[J]. Applied Psychology, 2007, 56(2): 288-301.

[57]Straume L V, Vittersø J. Happiness, inspiration and the fully functioning person: Separating hedonic and eudaimonic wellbeing in the workplace[J]. The Journal of Positive Psychology, 2012, 7(5): 387-398.

[58]ter Hoeven C L, van Zoonen W. Flexible work designs and employee well-being: Examining the effects of resources and demands[J]. New Technology, Work and Employment, 2015, 30(3): 237-255.

[59]Tsai C H. Mediating impact of social capital on the relationship between perceived organizational support and employee wellbeing[J]. Journal of Applied Sciences, 2013, 13(21): 4726-4731.

[60]Turner R, Huemann M, Keegan A. Human resource management in the project-oriented organization: Employee well-being and ethical treatment[J]. International Journal of Project Management, 2008, 26(5): 577-585.

[61]van den Heuvel M, Demerouti E, Peeters M C W. The job crafting intervention: Effects on job resources, self-efficacy, and affective well-being[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2015, 88(3): 511-532.

[62]Wayne S J, Shore L M, Liden R C. Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective[J]. Academy of Management Journal, 1997, 40(1): 82-111.

[63]Wegge J, van Dick R, Fisher G K, et al. Work motivation, organisational identification, and well-being in call centre work[J].Work & Stress, 2006, 20(1): 60-83.

[64]Wright T A, Cropanzano R. The role of psychological well-being in job performance: A fresh look at an age-old quest[J].Organizational Dynamics, 2004, 33(4): 338-351.

[65]Xanthopoulou D, Bakker A B, Ilies R. Everyday working life: Explaining within-person fluctuations in employee wellbeing[J]. Human Relations, 2012, 65(9): 1051-1069.

[66]Zhang J X, Schwarzer R. Measuring optimistic self-beliefs: A Chinese adaptation of the general self-efficacy scale[J].Psychologia, 1995, 38(3): 174-181.

[67]Zhang M Q, Zhu C J, Dowling P J, et al. Exploring the effects of high-performance work systems(HPWS)on the work-related well-being of Chinese hospital employees[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2013, 24(16):3196-3212.

[68]Zheng X M, Zhu W C, Zhao H X, et al. Erratum: Employee well-being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross-cultural validation[J]. Journal of Organizational Behavior, 2015, 36(5): 645-647.