壳聚糖-活性炭协同对蔗汁的脱色效果

李雪珍,沈石妍,郭家文

(云南农业科学院甘蔗研究所/云南省甘蔗遗传改良重点实验室,开远661699)

制糖生产中,蔗汁的澄清工艺有亚硫酸法、碳酸法和离子交换法,亚硫酸法和碳酸法均使用二氧化硫硫熏脱色,容易造成二氧化硫污染和成品白砂糖二氧化硫超标,碳酸法还因副产物滤泥碱度高,而难以被再利用,离子交换法的不足之处在于,树脂的再生需要耗费大量的水和化学试剂,对环境不利。蔗汁中,含有很多的悬浮颗粒物,如蔗糠、蔗蜡等,还有大量半悬浮微粒,如淀粉等,这些非糖分在低温下呈现不溶状态,在澄清过程中,随着加热时间的增长,会部分溶解或以胶体的形式分散在蔗汁中,且蔗汁的颜色加深,新生成的有色物质在生产中很难被除去,对后续工序的处理和白砂糖的质量带来不良影响[1],研究低温沉清脱色对制糖生产具有重要的意义。

壳聚糖是一种天然阳离子型高分子絮凝剂,是天然多糖中唯一的碱性氨基多糖。溶于稀酸溶液,带正电荷,壳聚糖作为絮凝剂兼有电中和絮凝和吸附、絮凝双重作用,当加入到糖汁中时,会吸附絮凝糖汁中带负电荷的色素、果胶、单宁等形成絮凝物[2]。壳聚糖在果汁的澄清中运用较多,如菠萝汁、猕猴桃果汁、苹果汁等的澄清[3-5],此外,壳聚糖还具有一定的抑菌保鲜作用[6-9],而在甘蔗制糖生产中应用很少。活性炭是一种具有非极性表面的多孔吸附剂,其吸附的理想状态是从水溶液中吸附有机物质[10],是一种高效的糖液脱色剂,其生产取材广泛,富含碳的纤维材料都能用来生产活性炭,包括制糖生产的副产物蔗渣[11]。活性炭在制糖业中多用于对粗糖或红糖糖浆进一步的脱色生产精制糖[12-14],国内很少用于甘蔗全汁的脱色。基于壳聚糖的絮凝性和抑菌性,活性炭的吸附脱色性,本实验就壳聚糖协同活性炭在室温下对甘蔗蔗汁脱色情况进行了实验。

1 材料与方法

1.1 材料

蔗汁:甘蔗经小型压榨机压榨一次提汁;壳聚糖:分析纯,200 mPa.s~400 mPa.s;活性炭:云南永德康伟生物碳业有限公司;壳聚糖溶液:称取1.0 g壳聚糖于100 mL含1 mL冰乙酸的水中摇至完全溶解,4℃保存备用(一周内使用)。

1.2 仪器

旋光仪:JH-P400(上海佳航仪器仪表有限公司);电子天平:JH3102(上海精科天美科学仪器有限公司);手动移液器:5 mL(Sartorius);阿贝折射仪:WAY-2S(上海仪电物理光学仪器有限公司);小型压榨机。

1.3 实验方法

1.3.1 壳聚糖絮凝实验[15]壳聚糖溶液用量的单因素絮凝实验,量取100 mL蔗汁于不同的烧杯中,分别加入不同体积用量的壳聚糖溶液,迅速搅拌均匀,观察蔗汁絮凝现象,当蔗汁出现瞬间絮凝时,选取此壳聚糖溶液体积用量为最佳添加量。

1.3.2 壳聚糖絮凝下活性炭单变量脱色实验 活性炭用量的单变量脱色实验,量取100 mL蔗汁于不同的烧杯中,加入最佳的壳聚糖溶液体积毫升数,搅拌均匀后分别加入不等量的活性炭,调节混合物pH为7.0,静置脱色20 min后,测其色值。

1.3.3 对不同甘蔗汁的协同脱色实验 以壳聚糖溶液的最佳使用量协同一定的活性炭对不同品种的甘蔗汁进行脱色实验。脱色实验操作同1.3.2,并分别测量脱色前后蔗汁、清汁的重力纯度。

1.3.4 检测方法 色值:参照文献[16]在制品和深色制品色值的测定方法,波长420 nm。

脱色率=(脱色前蔗汁色值-清汁色值)/脱色前蔗汁色值×100

重力纯度:参照《甘蔗制糖化学管理分析方法》[16]蔗糖分采用二次旋光法测定,锤度采用折光法测定。

重力纯度差=脱色后清汁的重力纯度-脱色前蔗汁的重力纯度

2 结果与分析

2.1 壳聚糖絮凝实验结果

取一甘蔗汁,进行壳聚糖的单因素絮凝实验,实验观察结果如表1所示。根据实验观察,随着壳聚糖加入量的增加,蔗汁出现絮凝的速度逐渐加快,当用量增至5.0 mL时,蔗汁中絮凝在瞬间出现,据此确定实验中壳聚糖溶液的最佳用量为5.0 mL。

表1 壳聚糖的絮凝试验结果

2.2 壳聚糖絮凝下活性炭单变量脱色效果

表2 活性炭脱色结果

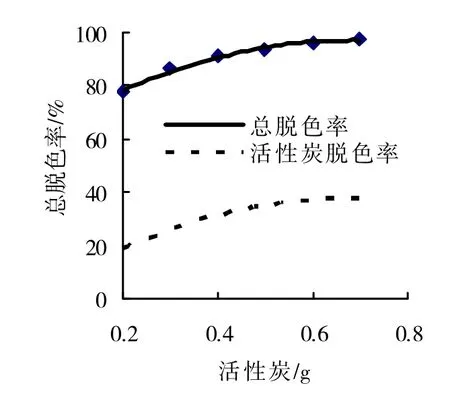

在壳聚糖的絮凝下,对活性炭进行单变量脱色实验,结果如表2所示。运用SPSS分析工具进行数据分析,结果如图1至图4所示。相对于蔗汁,脱色率变化情况如图1所示,总脱色率随活性炭用量的增加呈现上升趋势,从建立的数学模型中来看:y1=-80.714x2+110.586x+59.363,y1表示总脱色率,x表示活性炭用量。调整R2为0.984,检验sig 0.001<0.05,模型在95%的置信度下具有统计学意义,总脱色率残差为2.7%。当x=0.0 g时,总脱色率y1=59.369%,把曲线向下平移通过零点,即得到活性炭相对于蔗汁的脱色率变化曲线,在壳聚糖的协同下总脱色率远高于活性炭的脱色率,很明显,蔗汁中近60%的有色物质被壳聚糖吸附絮凝。

图1 脱色率曲线图

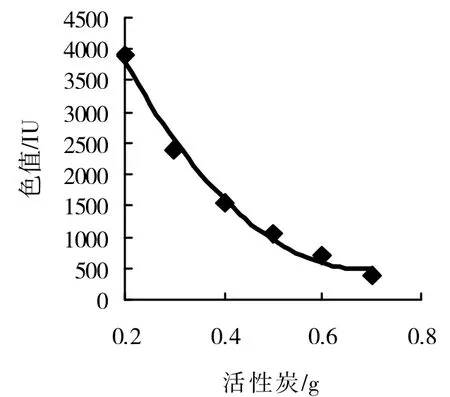

图2 协同脱色清汁色值曲线图

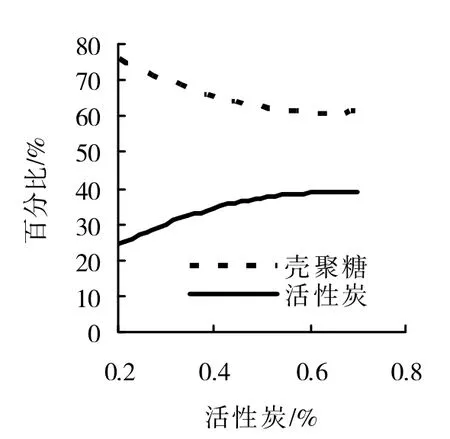

图3 活性炭脱色曲线图

相对于蔗汁,清汁色值变化情况如图2所示。在图2中所示,清汁色值随着活性炭协同用量的增加,清汁色值逐渐降低。其色值降低轨迹为,y2=14198x2-19385x+7098.2,其中y2表示清汁色值,x表示活性炭的协同用量,当x=0,时y(2)=7098.2 IU,占蔗汁色值17404 IU的40.78%。可见,蔗汁中尚有近40%的有色物质未被壳聚糖吸附絮凝,这部分有色物质即是活性炭吸附的对象。

结合图1和图2的分析,可以得到活性炭相对于未被吸附絮凝的有色物质吸附脱色的变化轨迹,在图3中所示,活性炭相对于蔗汁中未被壳聚糖吸附絮凝的有色物质,随着活性炭用量的增加,吸附脱色率逐渐增加至90%以上。可见,在壳聚糖-活性炭协同脱色的过程中,活性炭的吸附脱色同样重要。

各协同因子对总脱色率的影响如图4所示,各协同因子在总脱色率中的变化规律,随着活性炭的增加,脱色率随之增加,活性炭对总脱色率的影响百分比逐渐递增接近40%,而壳聚糖对总脱色率的影响百分比却随着活性炭用量的增加逐渐递减接近60%。且壳聚糖协同因子对总脱色率的影响百分比大于活性炭因子对总脱色率的影响百分比,它们之间最小差距近20%。

综上,在壳聚糖活性炭协同脱色过程中,大部分有色物质被壳聚糖吸附絮凝,其余由活性炭吸附。虽然壳聚糖的脱色率在总脱色率中占有较大的比重,但只有在活性炭的协同下才能使脱色近乎完全。

图4 协同因子对总脱色率的影响

2.3 对不同蔗汁协同脱色效果

为了进一步检验室温下,壳聚糖-活性炭的脱色效果,将活性炭的最大协同添加量选择为1 g,取不同品种的甘蔗蔗汁各100mL,并分别加入5 mL的壳聚糖溶液和1 g活性炭,进行脱色效果的验证实验,其结果如表3所示。从表3中可以看出,不同的蔗汁经脱色后,清汁的重力纯度都有提高,色值均有大幅度的下降,证明壳聚糖-活性炭协同有很好的清净脱色能力。

表3 壳聚糖-活性炭脱色结果

运用SPSS分析工具对结果进行分析,重力纯度差、清汁色值和脱色率的描述统计结果如表4所示,在95%的置信度下,重力纯度差、清汁色值、脱色率的均值及其范围和标准差,说明了5 mL壳聚糖溶液协同1 g活性炭对5000 IU~17000 IU范围内的蔗汁,有很高的脱色率,能得到较低的清汁色值和较好的清净效果。

表4 95%置信度下的统计结果

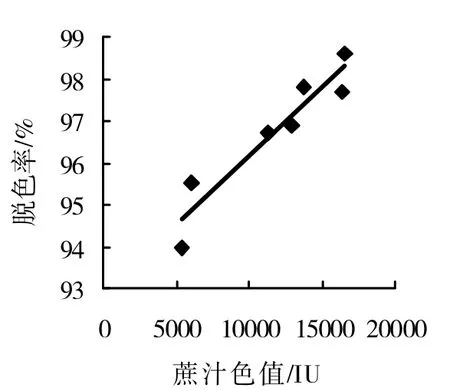

壳聚糖与活性炭协同处理蔗汁,由图5可知,脱色率随着蔗汁色值呈线性上升趋势,脱色率y与蔗汁色值x有数学关系式y=0.0003x+92.887。y与x相关系数R2为0.886,具有线性强相关关系,模型有效检验sig 0.001<0.05,建立的数学模型在95%的置信度下具有数学统计意义。不同色值的蔗汁,通过协同脱色后清汁色值是可估计的。

综合分析说明,壳聚糖-活性炭协同处理蔗汁,因能有效脱除有色及无色的非糖物质,所以能有效降低加热给后续加工带来的不良影响。

图5 蔗汁色值与脱色率关系

3 结论

通过实验发现,壳聚糖的加入,对提高总的脱色率起着重要作用,可以使总脱色率提高了近60%,也就是说色值可以直接降低近60%。而活性炭的脱色作用主要发生在壳聚糖的絮凝之后,能脱除剩余的近40%的色值,它们在协同脱色过程中都发挥了各自的脱色作用,使整个脱色过程能有较高的脱色率。在5mL壳聚糖协同1 g活性炭对不同蔗汁的脱色结果可以看到总脱色率能达到96.7%,而清汁的重力纯度平均提高了3.41%,清汁的色值均值为326 IU,略高于国家标准规定的白砂糖二级糖色值上限,240 IU[17],证明壳聚糖与活性炭的协同作用,能有效减少蔗汁中的非糖物质,从而能有效降低加热给制糖生产中后续加工带来的不良影响。对提高产品质量,避免亚硫酸法中二氧化硫的污染,及提高碳酸法生产副产物滤泥的综合利用是有意义的。

由于试验所用甘蔗,砍后放置只有1~2d,甘蔗经一次压榨提汁,蔗汁的新鲜度好,非糖物质相对较少,清净脱色比较容易,所以实验结果存在一定的局限性,对于生产实际中的蔗汁壳聚糖与活性炭的使用有待于进一步的研究。

[2]肖锦,周勤.天然高分子絮凝剂[M].北京:化学工业出版社,2005:133-185.

[3]海洪,金文英.壳聚糖在菠萝汁澄清中的应用研究[J].广西轻工业,2009,25(12):1-59.

[4]王鸿飞,李元瑞,师俊玲.壳聚糖在猕猴桃果汁澄清中的应用研究[J].食品工业科技,1997(4):18-20.

[5]王鸿飞,李和生,黄晓春.壳聚糖对苹果汁澄清效果的研究[J].中国农业科学,2003,36(6):691-695.

[6]宋玉民,常彩萍,达文燕,等.壳聚糖的改性及抑菌性研究[J].西北师范大学学报:自然科学版,2010,46(3):71-73.

[7]叶磊,何立千,高天洲,等.壳聚糖的抑菌作用及其稳定性研究[J].北京联合大学学报:自然科学版,2004,18(3):79-82.

[8]王小红,马建标,何炳林.甲壳素、壳聚糖及其衍生物的应用[J].功能高分子学报,1999,12(2):197-200.

[9]曹维强,王静,陈鹏.壳聚糖的构效关系及其在食品工业中的应用[J].食品研究与开发,2006,27(5):165-168.

[10]将剑春.活性炭运用理论与技术[M].北京:化学工业出版社,2010.

[11]霍汉镇,谭必明.活性炭—高效的糖液脱色剂[J].广西轻工业,2003(3):16-19.

[12]丁卫英,刘金凤,徐琳,等.活性炭脱色糖液效果研究[J].农产品加工·学刊,2009(3):100-102.

[13]田宗义.原糖澄清脱色新工艺的研究[D].南宁:广西大学,2014.

[14]靳苗.活性炭澄清糖液的研究及其微波改性与再生[D].昆明:昆明理工大学,2011.

[15]马青山,贾瑟,孙丽珉.絮凝化学和絮凝剂[M].北京:中国环境科学出版社,1988:140-153.

[16]中国轻工总会甘蔗糖业质量监督检测中心.甘蔗制糖化学管理分析方法[M].北京:轻工业出版社,1995:5-59.

[17]GB317-2006.白砂糖[S].