长三角城市群空间演化与安徽城市文化战略规划*

刘士林 王晓静

在当今世界,城市文化的传承和发展,既深受地理环境、经济基础、交通条件影响,也与城市空间文脉、城市文化地位、信息生产传播能力密切相关,前者决定了人口和经济的集聚程度,构成了城市文化传承发展的“物质条件”,后者再现了人口、经济与文化、精神的现实关系,决定了城市文化传承发展的“精神品质”。就安徽城市文化而言,首先,城市是主体和核心,这是安徽文化建设在城市化进程中无可逃避的规律和宿命;其次,长三角城市群是最直接和最重要的背景和土壤,这是在我国区域发展总体战略和长三角城市群最新形态框架下别无选择的选择。把这些条件和因素综合起来进行谋划布局,才能发现安徽城市文化建设的真问题和现实需要,作出战略方向正确、内涵相对完整的战略规划,并走出一条发展成本较低、综合效应明显的独特发展道路。

1 长三角区域概念和范围的演化

关于长三角的概念和范围,一直处在持续的变化之中。改革开放以来,已经形成5个主要版本。一是1982-1984年的“上海经济区”。二是1984-1988年的“上海经济区”扩大版。三是1992-2008年以江浙沪16城市为主体形态的长三角城市群。四是2008年长三角地区2省1市25城市版。五是2016年长三角城市群3省1市26城市版。包括了上海市,江苏省的南京、苏州、无锡、南通、泰州、扬州、盐城、镇江、常州,浙江省的杭州、湖州、嘉兴、宁波、舟山、绍兴、金华、台州,安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、滁州、宣城,总数为26个地级市。这是目前已知的最新版本,但在一体化建设方面还没有什么实质性进展。

对此需要关注的是,在长三角城市群版图的形成过程中,安徽省的变数和变化最为突出,不像最初被划入长三角经济区的福建和江西,它们一旦剥离出去就再也没有回头的意思。这与闽、赣并不真正热衷于加入“长三角俱乐部”密切相关。而安徽则是在“屡败屡战”之后终于好梦成真。在历史上和江南地区密切的人口、经贸和文化联系,是安徽始终要成为长三角一员的主要原因之一。但就最新的长三角城市群版图看,也有很大的不尽人意之处。在历史上和江南区域经济文化联系最密切的徽州地区,由于区域经济学的规划思路和模式而被拒之门外。这是在长三角城市群的背景和框架下,开展安徽城市文化规划建设的深层矛盾和困惑,也是其在未来发展中要重点解决的战略性问题。

2 “不东不西”的经济区位和“非南非北”的文化归属

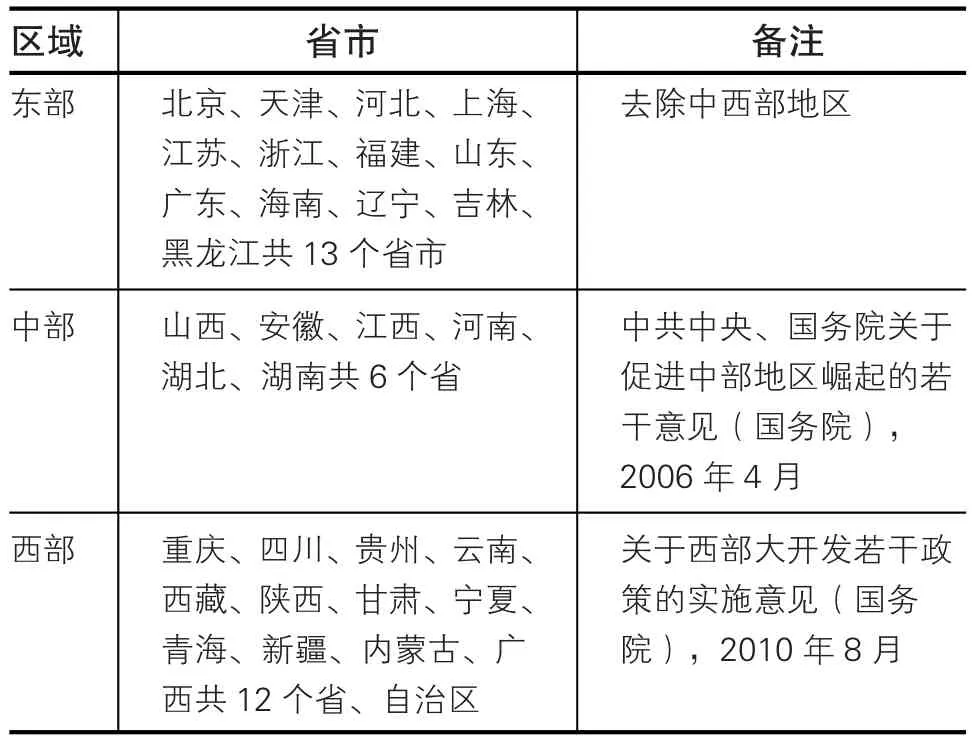

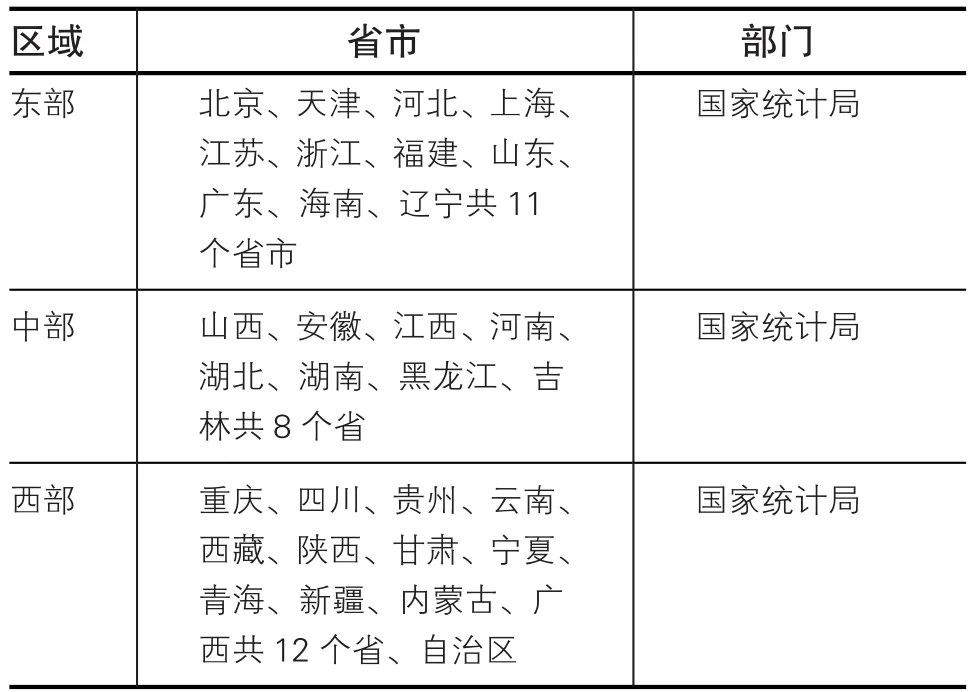

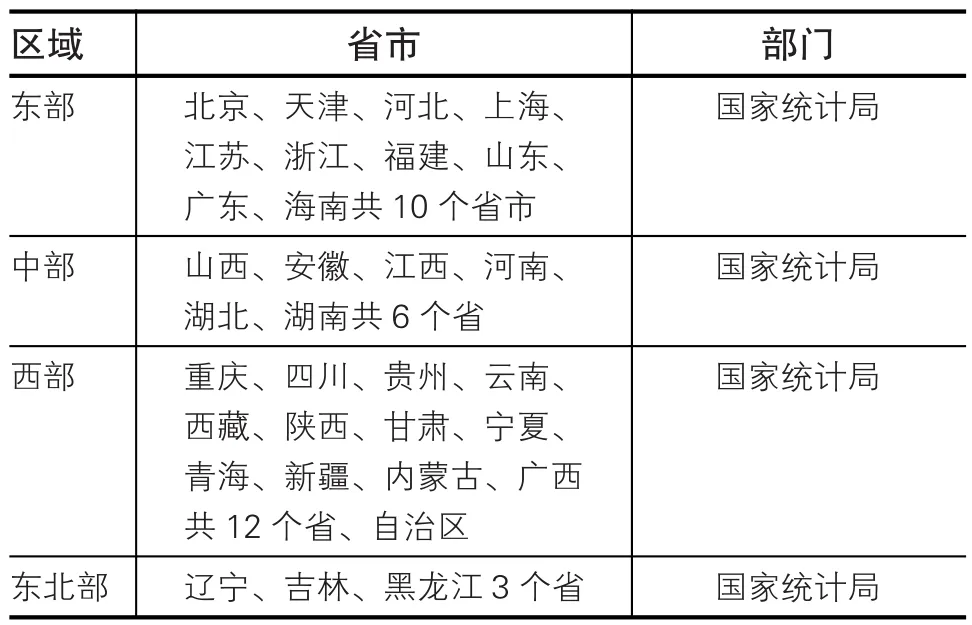

自改革开放以来,安徽在长三角经济版图中存在着尴尬和困顿。在国家区域经济战略规划上,从1986年的“七五”计划开始,也包括相关的重大战略设计,安徽就一直被划入中部地区(表1-3)。但由于历史上和地缘上的密切联系,安徽从更渴望东进融入长三角,但过程并不顺利,即使艰难融入长三角之后,这种缺乏自信和底气状态也并未彻底改观。因为被长三角接纳的只是在地缘上接近、经济发展水平较高的沿江地区,而那些本来就相对落后的城市,在东部仍然没有自己的一席之地。与经济上的“不东不西”相匹配,安徽在文化归属上可以称为“非南非北”。其中最具象征性的是,与江南文化(长三角传统文化)最接近和一致的徽州文化,由于区域规划的原因被阻隔在长三角之外,反而是与江南文化并不密切的沿江城市文化,由于经济地理的重构而成为长三角文化的一部分。造成这些问题的原因,既有历史方面的,也有现实方面的,对此进行深入的分析和探讨,是开展安徽城市文化发展战略规划不可或缺的前期准备。

2.1 安徽被排除在江南区域之外的原因

在区域经济研究中,关于江南地区的界定,以李伯重“八府一州”说较有影响。“八府一州”是指明清时期的苏州、松江、常州、镇江、应天(江宁)、杭州、嘉兴、湖州八府及从苏州府辖区划出的太仓州。“这一地区亦称长江三角洲或太湖流域,总面积大约4.3万平方公里,在地理、水文、自然生态以及经济联系等方面形成了一个整体,从而构成了一个比较完整的经济区。这八府一州东临大海,北濒长江,南面是杭州湾和钱塘江,西面则是皖浙山地的边缘。……这八府一州在地理上还有一个极为重要的特点,即同属一个水系——太湖水系,因而在自然与经济方面,内部联系极为紧密。”[1]安徽因此被阻隔于江南区域之外。

表1 根据中部崛起和西部大开发战略的区域划分表

表2 根据国家统计局统计说明的区域划分表

表3 根据东西中部和东北地区划分方法的区域划分表

但“八府一州”说并非没有问题。一方面,这个界定比较偏狭、机械和缺乏有机整体观,将与“八府一州”在自然资源环境、生产生活方式、商贸人口交流等十分密切的周边城市完全排除在外,如“江南十府说”中的宁波和绍兴[2],以及地处江北的扬州和南通等。另一方面,这个界定把在古代同属“三江”、明代同属南直隶、清初同属江南行省、近代同属“江南”区域的皖南地区彻底驱逐出去。但由于行政区划和区域经济的原因,一下子把安徽从江南排除出去,这不仅很不合理,也造成了今天安徽定位的尴尬。而安徽对重返长三角之所以耿耿于怀和不懈努力,除了这是一个“富人俱乐部”,实际上也与它与江南的历史渊源有重大关联。如何利用《长江三角洲城市群发展规划》提供的机遇,使安徽快速和真正融入长三角区域,这是当下亟待认真研究和充分把握的。

2.2 安徽文化被排除在江南区域文化之外的原因

在区域文化研究中,关于江南文化的界定,学界常见的是“一分为三”,即划分为吴文化、越文化和海派文化。安徽文化同样被排除在江南文化之外,这是深受江南区域范围在历史上不断变化的结果。东汉以前,江南主要是指长江中下游以南的范围,相当于江苏省的南部、浙江省的北部和安徽省的东南地区。到了东汉时期,江南开始较多地指称吴越地区。在魏晋南朝时期,江南则越来越多地代指南方朝廷,尤其是以建康为中心的吴越地区。唐代特别是中唐以后,江南才越来越多地被用于指称长江下游以南的吴越地区。[3]由此可知,按照历史地理的框架界定江南,是把安徽文化从江南文化圈中赶出去的主要原因。这是一个持续数百年的历史进程,推动这个进程的主要动力,一是政治方面的行政区划,二是经济方面的发达程度,它们是剥夺安徽江南文化身份的主要依据。很显然,它们都不是来自区域文化研究方面的依据。

从区域文化的角度看,要判断安徽文化是否属于江南文化,最重要的标准也有两条,一是看两者有没有地缘上的密切联系,二是看它们在精神本质是否一致?关于前者,已无需赘言。关于后者,笔者曾就江南文化精神作如是分析:“第一,仅仅有钱、有雄厚的经济基础,即政治家讲的‘财赋’,并不是江南独有的特色,在中国,‘天府之国’的巴蜀,在富庶上就可以与它一比高下。第二,政治家讲的文人荟萃,也不能算是它的本质特征,这是因为,孕育了儒家哲学的齐鲁地区,在这一方面是更有资格代表中国文化的。江南之所以会成为中国民族魂牵梦萦的一个对象,恰是因为它比康熙最看重的‘财赋’与‘文人’,要再多一点东西。……与生产条件恶劣的经济落后地区相比,它多的是鱼稻丝绸等小康生活消费品;而与自然经济条件同等优越的南方地区相比,它又多出来一点仓廪充实以后的诗书氛围。……在江南文化中,还有一种最大限度地超越了儒家实用理性、代表着生命最高理想的审美自由精神。儒家最关心的是人在吃饱喝足以后的教化问题,如所谓的‘驱之向善’,而对于生命最终‘向何处去’,或者说心灵与精神的自由问题,基本上没有接触到。正是在这里,江南文化才超越了‘讽诵之声不绝’的齐鲁文化,把中国文化精神提升到一个新境界。”[4]如果从这个根本性的角度去界定,无论如何也不应把古代徽州文化和当代安徽文化割舍出去。

可知,政治经济学对江南文化精神的遗弃和行政区划变更对江南自然区域的切割,是造成安徽“不东不西”的经济区位和“非南非北”的文化归属的主要原因。要从根本上扭转安徽城市文化发展的不利局面,必须从破除和重构这种地理空间规划和区域文化研究理论开始。这是安徽空间规划和文化研究最应该关注的,也是在战略设计上最应该发力突破的。

3 安徽城市文化的资源特质与战略思路

当今城市化可分为三种形式:一是以县城(县级城市化区域)为中心的城镇化,二是以大中城市(区域性城市群)为中心的城市化,三是以国际大都市(世界级城市群)为中心的都市化。它们代表了农业人口和资源三种不同的流动和集聚方式,并对城市的生产生活方式、社会组织结构、文化审美趣味具有举足轻重的影响。[5]据此也可把江南(长三角)城市文化划分为三种形态:一是以古代的扬州、杭州、南京和近现代以来的上海为代表的江南都市文化,这在江南城市文化体系中居于最高层级;二是以古代的嘉兴、湖州、徽州和近现代的苏州、无锡为代表的江南城市文化,这在江南城市文化体系中居于中间层级;三是以明清以来的江南市镇和当今小城镇为代表的江南城镇文化,这在江南城市文化体系中居于最低层级。

按照这个层级体系的划分,安徽城市文化的主体不可能是江南都市文化,而只能是江南城市文化和江南城镇文化。首先,在城市经济方面,由于经济发展水平在江南(长三角)区域中一直处于低位,和古代的苏州、杭州、扬州以及近代上海相比,安徽的城市只能算是非常普通的城市。即使在今天的长三角城市群中,我们仍可以说安徽城市最明显的整体特点就是以中小城市见长。其次,在文化资源方面,由于在地理位置上深处江南(长三角)的腹地,与上海、苏州、杭州相比,安徽城市文化本身带有浓厚的农业文明成分,是农耕文明和商业文明、城市文化和农村文化的混合体。即使在古代的徽州及其相对富裕的乡镇,人们在生活观念上主要倾向于儒家哲学,把“耕读为本”、“勤俭持家”作为主要的生活方式,这与古代 “舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风”、“钿头银笆击节碎,血色罗裙翻酒污”的江南城市,与现代昼夜喧闹、纸迷金醉的号称“十里洋场”的海派都市文化,也是有很大差别的。也可以说,江南城市文化和城镇文化是安徽最重要和最应给予关注的地方特色文化资源。

在《长江三角洲城市群发展规划》中,尽管把合肥与杭州、苏州并列为Ⅰ型大城市,到2030年人口可以发展到1000万,在长三角城市体系中规模仅次于上海(超大城市)和南京(特大城市)。但这并不是出于城市发展自然规律的要求,而主要是为了要平衡各方面的关系。坦率而言,到2030年,不要说和苏州、杭州相比,就是和宁波、无锡、扬州相比,合肥也很难承担起长三角Ⅰ型大城市的功能。在城市文化上也是如此。从城市群的角度看城市文化发展,不同城市也是需要建立起合理的层级体系和科学的分工机制,不一定需要每个省都建一个文化中心或文化读书,而且实际上也不是每个省都能建成一个。所以说,安徽应把上海作为自己的文化中心或文化都市,作为落实开放发展理念和徽文化走出去的平台,同时立足于自身富集的城市文化和乡镇文化资源,充分发掘自己的特色和优势,在长三角城市文化圈层中重点建设城市文化和乡镇文化,实现与区域内其他城市的错位发展。特别是在长三角都想做大并纷纷抛弃城市、城镇文化的当下,恰好为安徽城市文化建设提供了大有作为的契机。这样做还有一个好处,就是不需要大拆大建,成本较低,同时也符合绿色发展和协调发展的理念。

安徽如何才能安于发展城市和城镇?中央城市工作会议提出“端正城市发展指导思想”,但国内很多城市对此并没有真正领会。要真正做到这一点,首先要弄清楚什么是理想城市?简单说来,一种理想是现代大都市,除了人口和空间规模,还要有最高的大楼、最大的工厂、最大的商场,甚至包括最大的图书馆、最大的大学和最大的市民广场。另一种是芒福德提出的人本主义城市,其理想形态不是当今的纽约、东京、伦敦或巴黎,也不是中国的北京、上海或广州,而是中世纪的城市,它的最大特点是农业景观、生活方式渗透在城市中,适合人们生活、工作和安居。我们把这种城市叫做“文化城市”,它在本质上是一种“以文化资源为客观生产对象、以审美机能为主体劳动条件、以文化创意、艺术设计、景观创造等为中介与过程、以适合人的审美生存与全面发展的社会空间为目标的城市理念与形态”。[6]当今世界的大都市,因为贪大求全,已普遍陷入“在物质建设上的最高成就以及社会人文中的最坏状况”的困境。在此背景下,安徽立足于自身独特的与农耕文明、江南市镇和古典城市联系密切的优势,就有可能建设出一种自然和人口相匹配、经济和社会相和谐、物质和文化相协调的新型城市文化。

最后,关于安徽城市文化战略规划,笔者觉得可以提供的一个基本思路是:密切配合国家“人文城市”和“特色小镇”战略,以“安徽省人文城市总体战略规划”和“安徽省特色小镇总体战略规划”为重点领域,研究确立更明确精准的战略定位,构建安徽城市文化发展的主体结构,引导自身走出一条城市文化的特色发展之路。

[1]李伯重.多视角看江南经济史[M].北京:三联书店,2003:448-449.

[2]马学强.近代上海成长中的“江南因素”[J].史林,2003(03):41-52.

[3]景遐东.唐前江南概念的演变与江南文化的形成[J]. 荆楚学刊,2008,9(01):30-34.

[4]刘士林.西洲在何处——江南文化的诗性叙事[M].北京:东方出版社,2005:209.

[5]刘士林.关于我国城镇化问题的若干思考[J].学术界,2013(03):5-13.

[6]刘士林.芒福德的城市功能理论及其当代启示[J].河北学刊,2008,28(02):191-194.