让数学课富有“数学味”

2006年,《湖南教育》理科版1月号刊登了潇湘数学教育工作室的长篇讨论文章《让数学课富有“数学味”》,批判了当时数学课堂上没有遵循数学规律的一些怪现象,提出了数学课堂要有“数学味”的观点,引起了老师们的广泛共鸣。12年后的今天,回过头来看我们当时的讨论,数学课堂要有“数学味”这个观点非常正确且具有前瞻性。我们在文章中列出的一些现象已经被老师们诟病。老师们在教学中,也针对自己的教学理念、教学行为等进行反思与改进,课堂教学面貌有了很大的改观。但是,12年来,数学课堂上缺少“数学味”的现象依然存在。比如,某位名师上“烙饼问题”这一内容,竟然带着锅子和饼进课堂;某位老师上“比长短”一课,竟躺在地上,等等。这样的课堂,是那些表演公开课的“课帝”们的作秀,对天天面对实实在在课堂的一线老师们来说,是百害而无一利的。为此,我们重新刊发《让数学课富有“数学味”》文章,并再次讨论这个话题,为一线数学老师指明教学方向。讨论主要分以下四个方面:第一,为什么要再谈数学课的“数学味”问题;第二,有“数学味”的课有哪些主要特征;第三,导致没有“数学味”的一些错误做法;第四,数学课回到“数学味”,老师们的功夫要下在哪里。老师们可以针对以上四个方面提出自己的看法,也可以将您看到的或者经历过的没有“数学味”的教学现象形成文字发送至编辑邮箱:shenjch66@126.com,zyb0522@126.com。我们将陆续予以刊发。期待老师们的来稿!

数学课要有“数学味”,这几乎是一个不证自明的公理。可时下,有不少数学课堂中“数学味”不浓,甚至严重缺失,这是为什么?“数学味”哪里去了?我们应该找回数学课中丢失的“数学味”,还数学课以本来面目!

缺少“数学味”的课堂案例

案例1找规律(人教版一年级下册)

教师准备了一个箱子,箱子里装有若干小圆柱和小正方体。教师先拿出一个小圆柱并将其握在手中,不让学生看到。

师:请同学们猜一猜,老师从箱子里拿出了什么?

生1:橡皮!

生2:卷笔刀!

生3:水果糖!(生大笑)

师:老师手上拿的是一个我们学过的几何图形,再猜猜。

生4:长方形。

生5:正方形。

生6:圆形。

师:(将圆柱放在讲台上)大家看看,是什么?

生:圆柱。

教师又从盒子里拿出了一个小正方体,同样不让学生看到。

师:老师又从盒子里拿出了一样东西,大家再猜猜,是什么?

生7:还是圆柱!

师:不对。

生8:长方体。

师:不对。

生9:正方体。

师:(出示小正方体)对了。

教师把小正方体摆在小圆柱后面,又拿出了一个小圆柱,同样不让学生看到。于是,猜测还在继续……

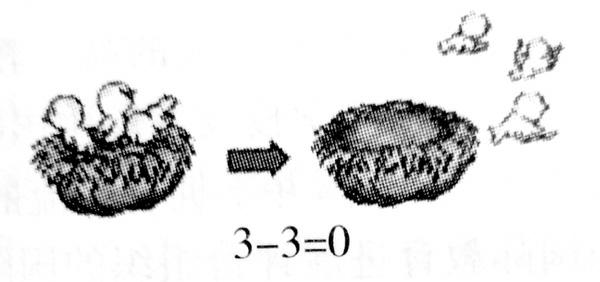

案例20的加减法(人教版一年级上册)

师:(出示下图)小朋友们看到了什么?

生1:窝里有3只小鸟,它们叫得很高兴。

师:你的想象力很丰富。其他小朋友要向你学习。

生2:后来它们都去找妈妈了!

师:说得真好。

生3:不是去找妈妈,而是小鸟们饿了,去找吃的了。

师:你会用“不是……而是”,你的词汇真丰富。

生4:不对,小鸟不会自己去找吃的,都是妈妈找回来喂给它们吃的。

师:哦,你怎么知道的呀?

生4:我从书上看到的。

师:你的知识真丰富,老师佩服你!

……

案例3吨的认识(苏教版三年级下册)

师:同学们,玲玲家上个月用水7吨,当玲玲知道我们国家还是一个缺水的国家,很多地方饮水都有困难,玲玲家决定这个月节约用水1吨。请大家帮玲玲家出出主意,怎样节约用水?

生1:这个月只洗两次澡。(生大笑)

生2:用洗脸的水洗脚。

师:说得好,也就是水可以重复利用。

生3:可以用洗脸的水洗脚,再用洗脚的水冲厕所。

生4:洗完菜的水也可以先留着,还可以做别的用。

生5:漱口的时候,要关水龙头。

……

案例4相似三角形的识别(华东师大版八年级上册第18章第3节)

師:上一节课我们已知道,要识别两个三角形是否相似,必须知道它们的对应角是否相等、对应边是否成比例。那么,是否还有比较简便的识别方法呢?

教师出示两个含有角的三角尺,其中一个为教具,另一个为学生用的小三角尺。

师:请同学们认真观察这两个三角尺,看看它们有什么关系。

生1:它们的形状相同,只是大小不一样。

生2:这两个三角尺相似。

教师提示再观察它们的角。

生3:两个三角尺的三个角分别相等。

生4:但两个三角尺的边长不相等。

师:同学们观察得很仔细,这两个看起来相似的三角尺,它们的对应角分别相等。老师现在的问题是(板书):如果一个三角形的三个角分别与另一个三角形的三个角对应相等,那么它们相似吗?

学生议论纷纷,有很多学生都说“相似”。

师:很好!同学们实际上已发现了一个很好的结论。你们怎么验证这个结论呢?请与周围的同学讨论讨论。endprint

学生开始讨论,随后汇报。

生5:沿三角尺的内框和外框各画一个三角形,然后量出两个三角形的边长,计算对应边的比值。

师:××同学的想法很好,这样画就保证了两个三角形的对应角都相等。只是画的图形比较特殊,是直角三角形。请思考,如果是两个任意三角形呢?

生6:我先任意画一个三角形,用量角器量出它三个角的大小,再画一个三角形,使它的三个角分别等于前面画的三角形的三个角。后面与××同学的做法一样。

师:说得真好。请同学们按她的这种方法,两人一小组试一试。

学生动手进行实验,教师巡视并个别指导。

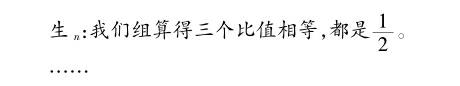

师:现在我们把各组的结果交流一下。

生7:我们组算得三个比值分别是1.22、1.21、1.24。

生8:我们组算得三个比值分别是1.5、1.5和1.4。

生9:我们组算得三个比值分别是2.34、2.36、2.32。

……

在这一过程中,多数学生都未得到三个比值相等这一结果,还有学生说除不尽。

师:刚才,××与××同学已经验证了,三个角分别相等的两个三角形,它们对应边的比也相等。从其他同学得出的结果也可以看出,对应边的比值大致相等。可见,三个角分别相等的两个三角形相似。

生1:老师,三个角对应相等,三条对应边的比值大致相等,那么两个三角形就相似,是吗?

……

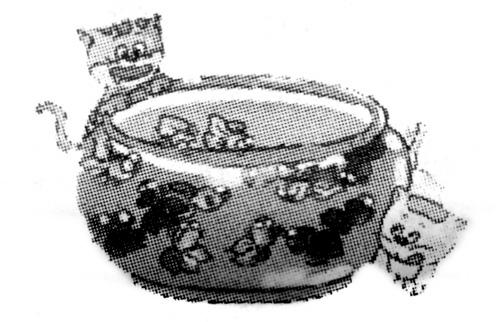

案例520以内的退位减法(人教版一年级下册)

师:(出示右图)你从图中看到了什么?

生1:我看到了两只小猫。

生2:我看到了好多金鱼,有花金鱼、黑金鱼。

师:你能提出一个数学问题吗?

生3:黑金鱼有多少条?

师:你知道黑金鱼有多少条吗?你是怎么知道的?

生3:黑金鱼有5条。我是数的。

师:你能列一个算式吗?

生3:……

师:大家数一数,一共有多少条金鱼?

生:13条。

师:再数一数,花金鱼有多少条?

生:8条。

师:现在,你能列一个算式了吗?

生4:13-8。

师:说得真棒,谁会算13-8?

……

導致“数学味”缺失的原因

一、缺少数学思维的活动

《数学课程标准》指出“数学教学是数学活动的教学”,对这句话的理解偏差使得我们的一些数学课堂中组织了大量的没有数学思维的活动。观察、操作、比较、概括、猜想、推理、交流是数学思维的活动。但是,这些在活动过程中得不到应有的体现,使得数学课堂失去了“数学味”。

案例1中,因为学生确实不知道老师拿出了什么,只能乱猜,可终究猜不出名堂。教师只好拿出圆柱摆在讲台上。接着,教师又从盒子里拿出了一个小正方体,同样让学生猜这次拿出的是什么。有了上次的经验,学生这次首先猜圆柱,当然不对。不过这次学生猜测的范围小了些,主要集中在已认识的几何体上,并且最终猜到了正方体。教师把小正方体摆在小圆柱后面,又拿出了一个小圆柱,于是,猜测还在继续……

毫无疑问,在这个案例中,学生在教师组织下进行了大量的“猜测”活动,作为这些活动的结果,课堂里出现了大量的“猜想”。然而,尽管如此,我们认为,这样的教学是缺少“数学味”的教学。原因很简单:这里的“猜测”及其结果与数学中的猜想无关。数学中的猜想是合情推理,是观察和归纳的产物。也就是说,要得到数学上的关于某事物的猜想,首先得呈现该事物的一部分以便观察,然后对观察结果进行去粗取精、去伪存真的处理,达到从个别事物向一般性事物过渡的目的。同样地,你想让学生猜你手中拿的是什么,就得让学生观察你以前都拿了些什么,都是按什么规律拿的。否则,从第一个就开始猜,这只能是猜谜语,甚至比猜谜语还荒唐,猜谜语还有一个谜面,还指出“打一日常用品”之类呢。数学课不拒绝猜,但数学课上的猜必须有数学思维的活动。

案例1中,学生的思维过程应该是什么?应该是通过仔细观察,应用不完全归纳的方法得到一个猜想,并把这个猜想作为规律加以应用,得到“后面的一个应该是什么”。如果说得到猜想(在这里被称为规律)的过程是一个合情推理的过程的话,得到“下一个是什么”就应该是一个逻辑推理的过程。不展现这个思维过程,就会使该环节的“数学味”缺失。

其次,案例1中所要教学的规律到底是什么?教师们通常认为是“周期性”,当然这很难跟学生讲清楚。不过只要是规律,就能够、也必须得到概括的表达。一年级学生能认识的规律就应该、也必须用一年级学生能够接受的方式进行概括的表达。比如下面的这一组图形,规律是什么?

只要教师适当引导,学生是能用自己的语言进行表达的。在课堂中,就有一个学生说:“是按1、2、1、2一直这样下去的。”事实上,这就是一种概括的表达。如果学生能在教师的引导下,说出“一个圆柱和一个正方体为一组,这样一组一组地排下去”,或者“单数个都是圆柱,双数个都是正方体”等,“数学味”就凸显出来了。

二、刻意追求学科的整合与渗透,让数学课堂承载过多的功能endprint

案例2与案例3中,对如此不着边际的讨论,教师只一味地肯定。于是,学生们继续你一言、我一语地讨论着,范围越来越广,气氛越来越热烈。教师几次想调整思路,而每次都欲言又止,无奈地继续肯定着学生的发言,尽管肯定已经越来越言不由衷。这节课也越来越像看图说话,离数学课也越来越远。

这两个案例有一个共同的特点,就是都关注学生的全面发展,注重学科的整合与渗透。案例2中,我们通过教师的评价“你的词汇真丰富”“你的知识真丰富”等就可以看出。案例3中,教师更是专门设计了一个环节用来渗透环境保护教育。这些做法本来无可厚非,某种意义上还应该得到肯定。可仔细一想,数学教学的特定任务如何完成呢?比如案例2,就这样说下去,对“相同的两个数相减,得0”这一知识点,什么时候引导学生学习呢?再看案例3,如果我们把这个环节整体搬到语文课上,行吗?搬到思想品德课上呢?不难看出都是可以的。可是这样教学,除了话题的引子中有两个地方用到了“吨”以外,与数学、与吨的认识又有什么关系呢?这样看来,是不是说数学课上就不能做这些了呢?当然不是,我们说缺少“数学味”,是说教师没能从数学的角度处理这些问题。比如案例3,我们可以引导学生首先对玲玲家的用水情况作一个评价,也就是估计每月用水7吨是多还是少。在这之前,教师让学生体验“吨”时用到了一桶水,并让学生拎了拎这桶水,同时告诉学生这桶水重10千克,100桶这样的水重1吨。学生此时可以估计,1个月用水7吨就是700桶水,每天得用20多桶水,应该是不少的。接下来,学生讨论每月节约1吨水的可行性:每月节约用水1吨,就是每天节约用水3桶多一点,按冲2次厕所用水1桶估计,只要每天把冲6次厕所的水节约下来就可以了……在这个过程中,有解决问题的策略,有估算的方法,我们说这种处理就是有“数学味”。

综合发展、学科整合等是时下流行的说法,站在促进学生发展的角度考虑,这种理念无疑是正确的。然而,与其他学科一样,数学学科也有自身的特点,有特有的教育功能,也就是说数学能在促进学生发展中起到独特的作用。忽视这种作用而刻意地追求学科的整合与渗透,会使数学课堂失去“数学味”。

“数学味”与学科的整合与渗透并没有不可调和的矛盾,“数学味”拒绝的是,像把油加到水中一样把其他内容机械地加到数学中,不用数学的眼光去观察,不用数学的方法去解决。

三、过于强调通过实验操作探索数学结论

从案例4中我们不难发现,教师为了达到教学目标(相似三角形的识别方法之一:如果一个三角形的两个角分别与另一个三角形的两个角对应相等,那么这两个三角形相似)確实动了很多脑筋,先是让学生通过直观感知发现结论,然后引导学生通过实验操作确认结论。同时,教学中还积极引导学生主动探索、主动发现,适时给学生以鼓励,激发学生的探究精神。但细细想来,这堂数学课到底缺少了点什么呢?

演绎推理是几何的精髓,没有了推理与论证,几何教学就失去了灵魂。本节课从开始到结束,强调的是通过直观感知和动手测量探索几何结论。试想一下,一节课后学生会有什么收获呢?是让学生学会猜想?还是让学生测量后以某一个例子以偏概全地总结一般性结论?抑或是让学生记住最后的结果?如果仅仅就是为了达到这样的要求,这还是几何吗?直观感知、操作确认确实是发现和认识几何知识的重要过程,学生通过这两个手段认识和理解几何公理确实无可厚非。但是,我们应该认识到,推理与论证才是发现几何结论的关键。

培养科学态度和科学精神是数学教学义不容辞的责任。案例4中,当多数学生的测量结果不能验证结论时,教师确实处于十分尴尬的境地,情急之下只好置多数学生于不顾,把个别学生的结论当作救命稻草紧紧抓住。可是这样处理,对学生的后续学习会有什么影响呢?比如,要探讨某个几何结论是否成立———好办!量一量就行了,大致是那样就行了。“老师,三个角对应相等,三条对应边的比值大致相等,那么两个三角形就相似,是吗?”童言无忌啊!是老师的错吗?不是,教材是这样要求的。是学生测量水平低吗?更不是,多数学生都算到了小数点后面两位。数学中的很多东西是不能用实验得出来的,过于强调通过实验操作探索数学结论,必然使数学课堂失去“数学味”。

欧氏几何的魅力就在于它严密的公理化体系。要使学生感受公理化思想,首先得有公理化体系,不论以哪条公理作为起点,均应该通过演绎推理得出几何结论。“平行线等分线段定理”和“平行线分线段成比例定理”是判定三角形相似的“桥梁”。由于《数学课程标准》未将它们列入学习内容,“桥梁”断了,相似三角形的判定就失去了演绎推理的依据,只得以所谓的“合情推理”得出一些生硬的结论,客观上使教学变成了物理实验,师生只能无可奈何地考虑实验误差。

四、没有体现数学知识的产生和数学方法形成的必要性

案例5中,教师从引导学生搜集图中的信息入手,组织学生提出数学问题,最后列出算式,层次很清楚。可看来看去,总觉得哪里不对,仔细一想,原来在解决此问题中减法算式是完全不必要的。

我们不妨设想一下,用列减法算式的办法解决“黑金鱼有多少条?”这个问题的步骤是怎样的。

第一,把所有的金鱼数数出来(当然花金鱼、黑金鱼都得数)。

第二,再把其中的花金鱼数一遍。

第三,用减法计算。

盘点一下我们的工作量:我们把花金鱼数了两遍,把黑金鱼数了一遍,作了一次减法,结果是知道了黑金鱼有多少条。问题已经很清楚了,用这样的情境、用这样的方式来讲减法,减法将变成多此一举。我们经常说要注重数学知识与日常生活的密切联系,要让学生体会到数学是人们生活、劳动和学习必不可少的工具,并以此激发学生对数学的兴趣以及学好数学的愿望。我们认为,只有让学生感受到数学的确是解决现实生活中的一些问题的最有效、最便捷的手段,才能真正达到这个目的。endprint

找回数学课的“数学味”

从以上的案例与分析可见,数学课中出现没有“数学味”的情形,原因是多方面的,有教材本身的问题,有教师在教学处理上的偏差,有教师理解上的失误。但不管什么原因,如果一堂数学课没有“数学味”,数学课将失去数学教育的功能,学生感受到的就不是数学的内容,而是其他杂七杂八的东西,数学知识的教学将无法达到目的。因此,我们大聲疾呼:找回数学课丢失的“数学味”!

一、什么是“数学味”

要找回数学课的“数学味”,先要明白“数学味”是什么。我们查阅了众多的数学经典著作,都没有发现对“数学味”的定义,甚至也难见到“数学味”这个名词。在这里,结合数学的本质及数学教学的本质,我们认为“数学味”应该体现数学的抽象性、推理性、探索性、问题性及数学语言表达等特点。对一堂数学课来说,这些内容并不是要全部体现,但总要有那么几项,这样的数学课才有“数学味”。

抽象性。没有抽象就没有数学,很多数学知识是对实际原型进行抽象得到的。比如,长方形在现实生活中是不存在的。但是,我们对长方形形状的桌面、窗户、地面等进行抽象,就得到了数学上的长方形。

推理性。数学的每一个内容都是建立在一定的公理体系基础上的,按照严格的推理方法,得出一系列的结论。如欧几里得几何就是推理的典范。

探索性。数学的每个环节的学习都是充满探索性的,数学概念的引入、定理的证明、数学习题的解答等,无一不与探索相联系。数学课中如果缺少了探索,那就会变成完全的灌输,失去数学应有的味道。

问题性。问题是数学的心脏。一堂数学课总要有一两个数学问题,才能有效地引导学生学习数学。教师所提供的数学问题不能太难,否则学生望尘莫及;如果太容易,学生不需要动脑筋就能解决,也起不到培养思维能力的作用。教师所抛出的问题应该有层次性,让不同学习能力的学生都能够动手,以调动全体学生的积极性。

数学语言表达。数学有特定的语言,需要用数、式、图形等形式表达数学思维的结果。对数学思维活动的结果,教师必须引导学生用数学语言表达出来。不同学段的学生,要求的数学语言不同,但有一个总的要求,不能失去数学上的科学性。

二、如何使数学课有“数学味”

综观数学课堂上出现缺失“数学味”的现象,很大程度上是由于教师在理解课程改革的基本理念时出现了偏差,或者是教师本身数学专业知识不扎实造成的。这需要数学教师在数学教学实践中,不断领会数学课程改革的基本理念,加强专业知识学习,更要从以下几个方面在课堂教学中加以实践。

要求学生围绕数学问题说话。现在,课堂内强调民主,强调学生思维的开放,解放学生的口,这些都是正确的,无可非议。但是,数学课上说很多与数学无关的内容,就有点“喧宾夺主”了。要学生说,一定要围绕数学问题展开,不能将与数学毫无关系的内容拿到数学课上要学生说。如果学生在说的过程中脱离了数学,教师应该及时予以纠正,不要像案例2中的教师那样推波助澜。

设计的问题要有数学味。学生怎么想、怎么说,与教师设计的问题很有关系。如案例2中“小朋友看到了什么?”就不是一个好问题,学生难以想到要说数学方面的内容,可以改为“用一个算式表示右边鸟窝里的小鸟数”,学生就会往算式上想,也就是要学习的内容。现在,有些数学教师认为设计的问题要有开放性,就不能限制学生的思维。这是没有错的。但是,开放性应该是数学问题的开放性,而不是漫无边际的开放。数学教学最重要的特征是数学思维活动的展现,强调的是数学思维活动,而不是其他活动。

设计的操作活动应该是数学思维的活动。现在,数学课堂内大量运用活动形式开展数学内容的学习,这是符合小学生学习数学的心理特征的,值得提倡。但是,许多活动的内容不是数学所关注的,而纯粹是“烧野火”,对学习数学没有半点帮助。如果一堂数学课中这样的活动多了,就不是数学课了,数学课也就失去了“数学味”。

一堂数学课不能承载太多的额外任务。我们曾经见过一位数学教师给一堂关于计算教学的数学课定了8个教学目标,其中有爱国主义、集体主义、数学美育、合作意识等非数学内容的教学目标。这些内容不是不要,而是要有机地渗透在教学之中。生搬硬套地进行爱国主义、集体主义教育,学生是无法体会到的;合作意识也不是光靠教师说几句就能培养起来的,而是要使学生感受到某项活动如果没有合作就不能完成,他们才会真正体验到合作的重要性,进而产生合作意识。数学课最重要的任务是培养学生的数学思维能力,在这个大前提下,教师再将相关的内容渗透在数学材料中,让学生潜移默化地感受与领悟。否则,数学课就不像数学课,反而像是思想品德课了。

准确把握数学术语的含义。《数学课程标准》强调观察、实验、猜测等探索性活动,部分教师由于不能把握数学上观察、猜测的含义,将猜谜语式的活动也认为是数学上的猜测或猜想,误导了学生,以致学生在课堂上说出许多与数学毫不相干的东西。

数学课要上出“数学味”,只有在体现数学上下功夫,才会有精彩的课堂。任何热闹、哗众取宠的数学课是达不到数学教育应有的目标的。教师们只有认真研读数学教育理论,不断进行数学教育实践,才能上出富有“数学味”的数学课。为此,我们还需要付出更多的努力!

(参加讨论人员:赵雄辉、申建春、向利平、张新春)endprint