李晓松山水画述评

一

从李晓松作品的画面气象上看,他的作品中,蕴含有孔子向往的那种沐于沂水、歌于春风的志趣显现。在本质上,他的笔墨精神,发扬的是“依于仁”的儒者,希祈通过“游于艺”的方式,而达于“以文载道”的文化思想。在这样的思想情感浇灌下,他的画面中的宋人绘画中的天地精神和明清绘画中的文人笔墨意趣也就自然而然被唤醒并汇合在—起,聚集成以他的畫面为载体的合儒、释、道于一体的思想文化水库,通过他的画面中的形态意象,汨汨滔滔地滋润着我们的心田。

朱熹曾说:“圣人教人,明天下义理,以开发心智,然后固守,《文言》所指,当在忠信进德之后,有德而后有言。”所以,可以说,正是参酌儒、释、道的思想与精神,并最终使之合于—体而见之于笔墨、图像,才使得李晓松的画面的意象与境界,最终能够显现出他在深究古今体制章典之中,将自己修炼成为了一个思想深湛、情感高尚的人。

二

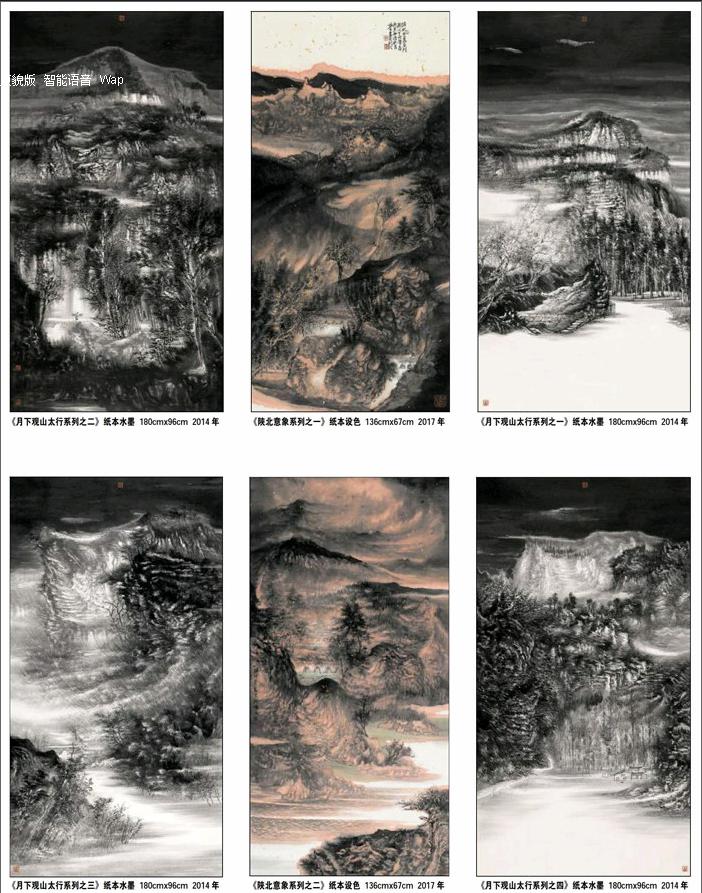

“流水含云冷,渔八罢钓归;山中境何似,落叶如鸟飞。”这是石涛的题画诗。单独看后—句“落叶如鸟飞”,似乎逻辑不通,不是好句子;但此句在全局中,却格外拔神。在这个意义上,李晓松的画,既有石涛的这种活活泼泼的“拔神”意象,也有石涛全诗体现出来的那种的充满释、道思想的精神境界——当然,在李晓松的作品中,即便他的画面表现的是寒水冷云,但那寒水冷云也因整体境界中有了儒冢思想的观照而有了思想的温暖,这是李晓松画作的独到之处。

在李晓松的画作中,释、道思想使他的绘画中的图像生命充满了浪漫的气息,而正是这种浪漫气息,使他的画面表现出狂狷之态,所以,其笔墨有意绪飞扬之美;而他的画面中的儒家思想的观照,却叉能使释、道思想扫净出来一片晴空,令画面境界之中的诸多意象的组合能唤醒我们心头热爱生命、热爱生活,迥然高蹈的情感火种——宋人朱熹论艺文,曾说:“志者诗之本,而乐者诗之末也,末虽亡,不害本之存。”这里的“志”,指为“意向”。用现在的话说,朱熹此语就是“诗之本”,乃是“文化归属”或说是“信仰系统”观照下的思想、情感和观念的显现。它是艺术表现的本原。朱熹还说:“东坡之言曰‘吾所谓文,必与到俱,则是文自是文,道自是道,待作文时,旋去讨个道放到里面,此是它大病处,所以大本部差。”由此,不难看出,在中国古人的观念中,艺术上的“不差”,应该是即是上述朱熹话语中内在支撑着的“原之者”→“本之者”→“用之者”这一思维模型在李晓松的艺术实践中有机运用的必然结果——李晓松的山水画画作中的图像形态,显然已经支撑了这样的思维模型。

要而言之,从李晓松的山水画的表达形式看,他的画作中的图像形态,无疑已然是合“道”(本体论)、“理”(人生论)、“法”(方法论)于一体的高层次的具体的艺术行为的操作的变现了。他的作品,是准确理解了传统中国画的“写意精神”的产物——众所周知,中国艺术的“写意精神”的“写”,通“泄”;所以,在原则上,李晓松的山水画所“宣泄”的,就是前述被朱熹称为“意向”,并命名为“志”的那个可以“游心”的东西,而正是那个可以“游心”的东西,使他的作品充满了具有原始终久属性的迷人魅力。

三

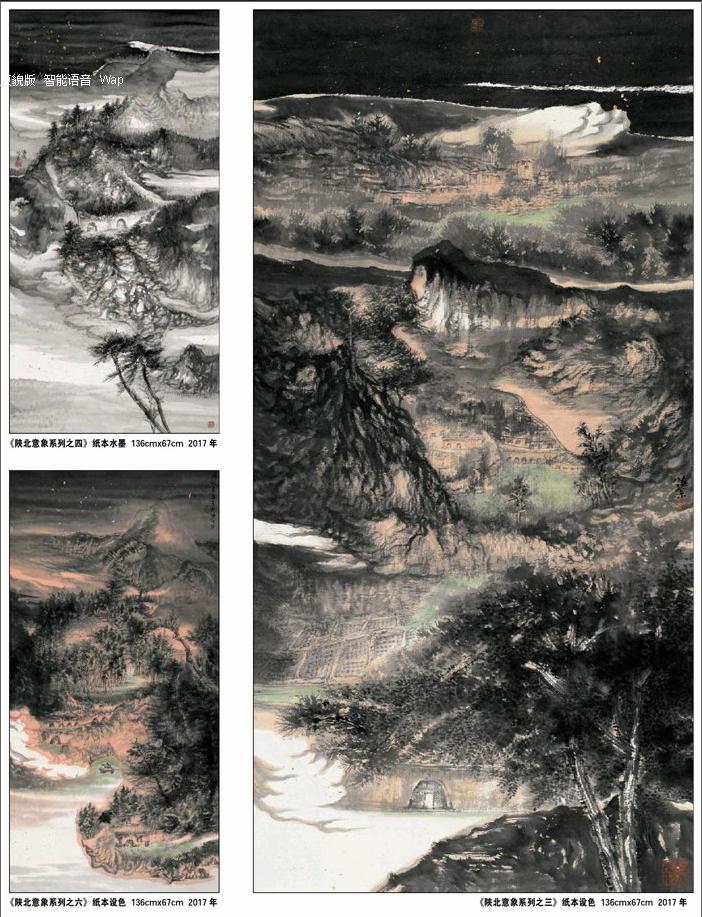

李晓松是位颇具传统文化素养的人,他的山水作品是以明清人的笔墨运宋元人的丘壑的典范。在这之中,不仅吴门画家的勾勒、皴擦、点染,被他运用得非常得体,而目石涛笔墨的松活灵动的点线与两宋的李刘马夏的严整壮丽的山水布局都被他融合得天衣无缝、化为己用,重要的是,在这之中,还显现相互他说一位极富当代文化意趣的“负责任”的人,从他的画面可以看出,他主张“写神宜密”,而反对者作品上“耍廉价的花招”,所以,他不仅能对山水画的传统图式语言和技法符号进行独具匠心的阐释性构成组合,形成他那极具审美魅力的密丽的表现行风格,而在价值指向上,他的山水画图像所构成的精神境界,则扎扎实实地为即下的时代创造了“像鸟儿自由飞翔的自由人”的文化理所需要的精神栖居场所——这样的“精神栖居场所”,一方面,是古代背井离乡的人的“精神上的栖居场所”,另一方面,也是抽象意义上的跨越时空的现代人的“精神栖居场所”——虽然,在当代,许多画山水画的人都表现了这样的境界,但李晓松的独特之处,是立足中国的儒家思想,借助于老庄哲学,而在文化意图上表达出了对米开朗基罗的《被缚的奴隶》和罗丹的《=青铜时代》所承载的那种文化精神的超越;一言以蔽之,李晓松的山水作品,就是在这样的意义上,具有了“古风风格”的“现代性”的。

有文章说,李晓松的作品具有“神游万仞而快意,纵横尺幅间而旷达”的意趣,这实在是一针见血、脍炙人口的真知灼见——李晓松的作品,有现代艺术中的“魔幻”风格,颇似夏加尔的神采和意韵,但本质上是东方的,表现的是大江东去,先贤的千古风流所在。这是纯正地道的中国人的文化心灵质地的显现使然。他的作品中的浩然之气,正大光明之境界与气象,本质上中国文化的核心价值在他的作品中的曲折反映。这与中国古代先贤的文化思想对他的内世界的潜移默化的影响,是密不可分的。

2010年10月于平西府望都新地寓所

人生漂泊,天地无涯,是行者之日记。

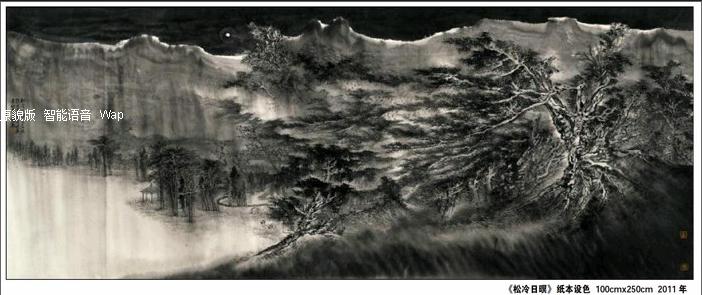

当心沉静下来时,往往会回想起那些走过的地方。一路所见,山高水长,松林烟波,一溪寒月,渔舟无人,那青山寂寂的神秘天光,月下万物的淡淡魅影,或在风雨中千岩万壑的瞬变,目之所及,天地浑然,在心中构成连绵画卷,浮若眼前。忽明忽暗的画面中,心光随天光变化明灭。山水无言,入禅空明。刹那的景象,刹那的震撼,留在心中却是永恒的感动。

这些景象如同过往云烟消泯在日常工作和生活中,但却记录着时间,在心灵深处留有一抹难忘记忆。这或许是我一厢情愿的心理暗示,如同一道咒语,当被时间的封印解开,创作欲望喷薄而出,“古风今雨”“月下观山”“故园寻梦”“心地空天”等题材,形成了我山水画中的核心,也促成了我的画风。

“半在虚空,半在山”,心灵远离尘嚣,在朴素的宁静中,超然静观,皆在此意中。

李晓松

2012年8月于北京清卧居