病理解读:食管癌筛查与病理学

—— 小世界大乾坤系列之(二十七)

□李香菊

全世界的食管癌患者约一半在中国,虽然近年来我国食管癌发病率略有下降,但新增病例数和死亡人数仍居世界首位。食管癌早期症状不明显,当出现哽噎、胸骨后痛等大家都耳熟能详的症状时大多已经是进展期,食管癌早期与进展期5年存活率差别极大:早期食管癌可达90%,而进展期食管癌中未浸润肌层者5年存活率约为40%,浸润肌层者仅为20%。那么如何早期发现食管癌及其癌前病变呢?病理学是诊断的金标准,它在食管癌筛查中又发挥了怎样的作用?相信这也是大家最为关注的问题。

目前尚无可适用于普通人群的食管癌筛查方法。随着食管癌高发区筛查工作的进展和深入,筛查方法已从最初的食管拉网检查到消化内镜检查,并将甲苯胺蓝染色、碘染色应用于内镜筛查,方法上愈来愈成熟;病理学(包括细胞病理学)在筛查中发挥了重要作用,从食管拉网细胞病理学诊断到内镜活检组织病理诊断,对食管癌及癌前病变病理特征认识逐渐深入。食管鳞状细胞癌的发生是从轻、中、重度不典型增生逐步演变而来,在其演变过程中有饮食、环境等多种影响因素。2005年卫生部将食管癌等几种主要癌症的筛查和早诊早治项目纳入中央补助地方公共卫生专项资金,并于2006年开始实施。流行病、消化内镜和病理科专家组成食道癌筛查和早诊早治专家组,并编写了《食管癌早诊早治技术方案》,方案中指出筛查方法统一采用内镜检查+碘染色+指示性活检的组合技术方案。

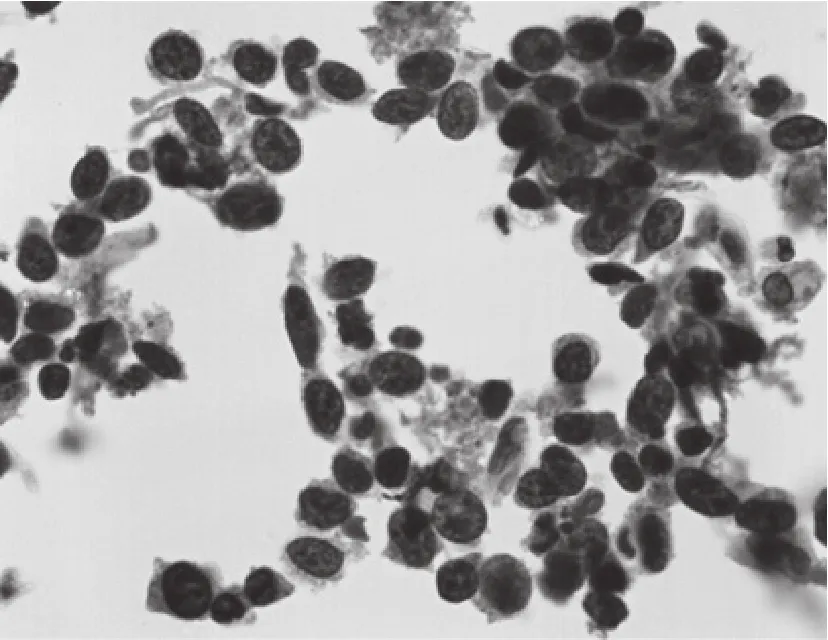

图1 食管鳞状细胞癌细胞病理学涂片(巴氏染色)

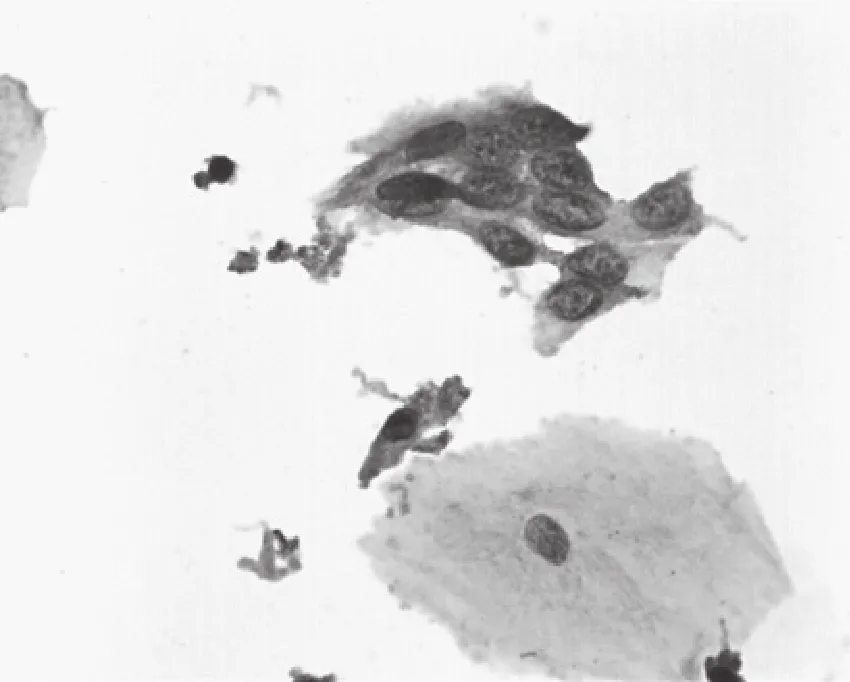

说到食管癌筛查,我们就不得不提到食管拉网检查和细胞病理学。二十世纪五六十年代在我国河南林县(林州市)食管癌高发区食管拉网筛查曾进行得如火如荼,直至二十世纪八十年代末,我国农村高发区现场一直采用食管拉网检查及细胞病理学诊断作为初筛。可以说,食管拉网检查及细胞病理学诊断在食管癌的筛查和早诊方面起到了里程碑作用。食管拉网检查最常采用的工具是双腔管带网气囊,具体操作时检查者吞下双腔管带网气囊,当气囊通过病变后将空气注入气囊,逐步拉出气囊并使其表面细网与病变摩擦,直到距门齿15cm刻度时抽尽空气取出网囊,去除网囊前端的黏液后将网囊表面的擦取物涂片、巴氏染色后行细胞病理学诊断来确诊食管鳞状细胞癌及其癌前病变。若要确定肿瘤具体部位还可行分段拉网检查。后来食管拉网工具也有很大改进,但结构和使用方法大同小异。细胞病理学诊断一般采用巴氏5级诊断(细胞学诊断分为5级:正常、轻度增生、重度增生、可疑癌和癌),1997年Dawsey等最先报道将宫颈细胞学诊断的TBS系统用于食管细胞学研究,据报道TBS系统对食管癌前病变和鳞状细胞癌诊断的准确率高于巴氏5级诊断。鳞状细胞癌形态表现为癌细胞大小、形态很不一致,分散或成片状排列,重叠少见,有时可见蝌蚪样或梭形癌细胞(图1,图2);核大,深染,畸形,可见多个大的核仁;胞浆常较丰富。

但食管拉网检查也有它的不足,如被检查者比较痛苦接受度差、漏诊率高等,在二十世纪七十年代内镜被引入后,食管拉网检查应用越来越少。内镜可以直接看到病变并可拍摄图像,同时可以钳取活检组织从而获得组织病理学诊断(金标准),内镜使筛查和早诊一步到位,免去了初筛的步骤。后来又有了内镜超声检查,通过内镜直接观察食管腔内的形态改变,同时进行实时超声扫描,获得食管壁各层次组织学特征等比普通内镜更加丰富的信息。高频超声可以区分黏膜层与黏膜下层癌以及上皮内癌、黏膜内癌与黏膜下癌。与普通内镜比较,内镜超声检查能够发现更早期的食管黏膜病变,对发现早期食管癌具有更重要的价值。

图2 食管鳞状细胞癌细胞病理学涂片(巴氏染色)

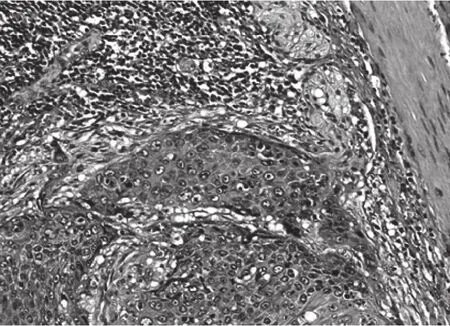

图3 食管鳞状细胞癌组织病理学切片(HE染色)

组织病理诊断分为轻度不典型增生、中度不典型增生、重度不典型增生(含原位癌)、黏膜内癌、黏膜下浸润癌和浸润癌(图3)。

食管鳞状细胞癌的癌前病变是指食管鳞状上皮的不典型增生,也称为食管鳞状上皮内瘤变(esophageal intraepithelial neoplasia,EIN),分为轻度、中度和重度不典型增生,分别指异常上皮累及鳞状上皮全层的下1/3、2/3和2/3以上,几乎累及全层,此外异常上皮细胞核的异型性、染色质增粗、极性消失程度逐级加重。食管腺癌相对较少,其癌前病变称为Barrett食管,是指因食管反流等原因造成的食管下段的鳞状上皮被单层柱状上皮取代,表现为胃上皮化生或肠上皮化生,1950年由Barrett首先报道故名。文献报道的Barrett食管的癌变率差别较大,平均癌变率约为13.6%,是食管下段腺癌的主要来源。

需要说明的是,因为消化内镜下食管刷片因存在取材范围广、无法明确病变的确切位置及病变侵犯层次而未被纳入食管癌筛查计划,目前应用也大为减少,但正因其取材范围广,且容易操作、取材样本细胞病理学诊断方便快捷,在食管癌初筛和食管癌治疗后复查中应用仍有其独特的优势。

以上说的是对高发区人群的筛查,那么普通人群如何能实现早诊早治呢?目前对此尚无明确的推荐方法,但对于有食管癌等胃肠道癌家族史、40岁以上者建议行消化内镜检查并行活检病理学诊断。如显微镜下显示黏膜完全正常,5年内可以不做内镜检查;发现有黏膜病变,但未发现不典型增生或癌,建议1~2年复查;如病理诊断为不典型增生或癌,建议行内镜下黏膜切除术或常规手术切除。

除上述方法外,还可采用钡餐X线造影检查,但因阳性率较低,不能作为早期食管癌的常规诊断方法。目前尚未发现食管癌相关的特异性肿瘤标志物。