认知行为疗法对肺源性心脏病患者心功能康复及焦虑、抑郁情绪的影响*

瞿兴芹,周维华

南通大学附属海安医院呼吸内科,江苏 南通 226600

肺源性心脏病易反复发作,严重者会发展为心力衰竭,且患者易产生焦虑、恐惧等不良心理情绪[1],严重损害患者生理及心理健康,降低其生活质量,造成患者家庭负担[2]。认知行为疗法作为一种新型护理措施,其通过纠正患者思想、行为的方式,最终起到改变错误认知,消除负性情绪的作用[3-4]。为探究认知行为疗法在肺源性心脏病患者的中的效果,本研究给予肺源性心脏病患者认知行为疗法,并与常规护理进行比较,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 临床资料 以2013年12月至2014年12月在南通大学附属海安医院收治的肺源性心脏病患者46例为对照组,其中男30例,女16例;年龄49~72 岁,平均(61.23±7.13)岁;病程 9 个月至 10年,平均(4.25±2.14)年;文化水平:小学及以下15例、初中13例、高中10例、大专及以上8例;心功能分级:Ⅰ级11例、Ⅱ级15例、Ⅲ级20例。另以2015年1月至2016年1月收治的肺源性心脏病患者46例作为观察组,其中男32例,女14例;年龄 47~73 岁,平均(61.55±7.61)岁;病程 9个月至10年,平均病程(4.12±2.43)年;文化水平:小学及以下13例、初中14例、高中9例、大专及以上10例;心功能分级:Ⅰ级12例、Ⅱ级13例、Ⅲ级21例。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 纳入:1)符合肺源性心脏病诊断标准[5]者;2)心功能分级为Ⅰ~Ⅲ级者;3)治疗依从性良好者;4)具有一定语言交流能力和认知能力者;5)符合知情同意原则。

1.3 排除标准 排除:1)存在语言交流障碍或认知障碍者;2)合并心脏病者;3)伴随严重肝肾功能不全者;4)恶性肿瘤者;5)精神病者;6)依从性差者;7)不配合治疗者。

1.4 护理方法

1.4.1 对照组 给予对照组患者常规护理,护理人员严密观察患者生命体征及症状,保证室内空气流通。此外,护理人员还应向患者宣教养成良好生活和饮食习惯的重要性。

1.4.2 观察组 实施认知行为疗法,每次30分钟,2次/d,具体措施如下:1)心理支持护理。护理人员对患者个人基本信息及兴趣爱好等进行了解,与患者在交流中建立良好信任关系,消除彼此间的陌生感。耐心倾听患者内心感受,为其解决疑虑,根据患者心理状况给予相应心理干预,告知患者正确释放内心不良情绪的方法,让患者寻找自身心理问题发生的根本原因,并且学会勇敢面对和解决,最终使不良心理情绪消失。2)行为干预护理。护理人员与患者多沟通,告知患者抑郁、恐惧等不良心理情绪可对患者病情造成负面影响,护理人员应教会患者正确运用音乐放松训练以全面放松肌肉,患者在倾听曲调柔和的音乐前取舒适体位,护理人员指导患者全身心感受音乐的节奏,并逐渐放松肌肉,使身体、心理和精神完全放松,从而缓解其紧张、焦虑等不良心理情绪。3)认知干预护理。患者的错误认知会直接影响其心理情绪。护理人员给每位患者发放自我分析报告表,让其根据自身状况详细填写报告,并根据患者所填写的内容并给予针对性的健康知识教育。自我分析报告表主要分为5个方面:(1)患者对疾病的认知状况;(2)患者得知自身病情后的内心感受;(3)患者对疾病的看法;(4)患者对治疗疾病的看法;(5)患者对护理的需求。护理人员重点介绍疾病及治疗的相关知识,使用视频、图片及文字相结合的方式,耐心向患者讲解,并根据患者所填写的自我分析报告表,纠正其错误认知,帮助患者对自身疾病和治疗有新的认知。4)团体干预。护理人员组织患有相同疾病的患者进行相互交流,在交流中相互鼓励安慰并学习经验,从而消除其孤单、紧张、抑郁等负面心理情绪。5)呼吸锻炼。护理人员应根据患者肺功能状况指导其进行吸气、呼气锻炼,然后实施呼吸循环锻炼,3~8次/d,15 min/次。

1.5 观察指标 1)心功能指标:主要包括6分钟步行试验、右心室射血分数(RVEF)、脑尿钠肽(BNP)水平、肺动脉收缩压(PASP)。2)肺功能指标:主要为肺活量(VC)、最大呼气中段平均流速(MMEF)、第一秒用力呼气量(FEV1)、第一秒用力呼气量与用力肺活量比值(FEV1/FVC)和呼气峰值流速(PEF)。3)采用焦虑自评量表(SAS)与抑郁自评量表(SDS)对2组焦虑、抑郁情绪进行评价,SAS量表共20项内容,以50分作为分界值,>50分表明存在焦虑,分数越高则焦虑情绪越严重;SDS量表共20项内容,以53分作为分界值,>53分表明存在抑郁,分数越高则抑郁情绪越严重[5]。

1.6 统计学方法 采用SPSS 18.0进行数据统计分析,定量资料以(χ±s)表示,采用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 心功能指标 观察组干预后6个月患者6分钟步行试验、RVEF水平高于对照组,BNP和PASP水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

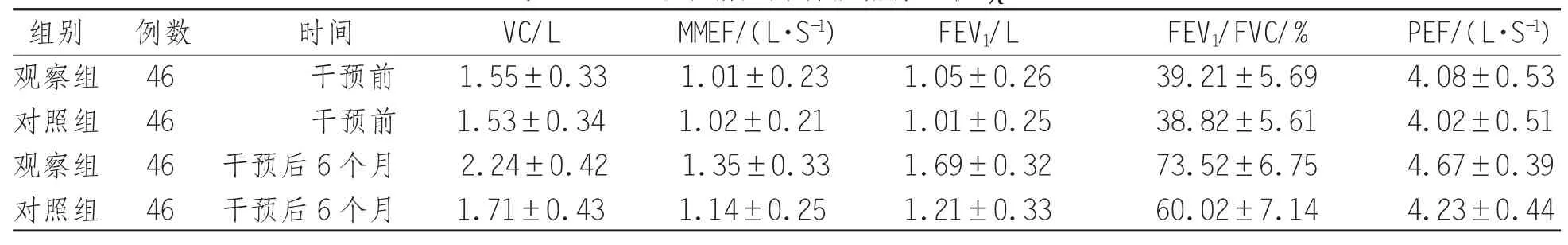

2.2 肺功能指标 观察组干预后6个月VC、MMEF、FEV1、FEV1/FVC 和 PEF 水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 SAS、SDS评分 SAS、SDS评分观察组干预后6个月低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 2组干预前后心功能指标比较(χ±s)

表2 2组干预前后肺功能指标比较(χ±s)

表3 2组干预前后SAS、SDS评分比较(χ±s) 分

3 讨论

肺源性心脏病是一种发病率较高的心内科疾病,老年人是高发人群[6]。该病病程长,易反复,病情重,可引发心力衰竭等多种疾病,对患者生命健康造成严重威胁[7]。老年患者,自身受教育程度较低,易出现焦虑、恐惧等不良心理情绪,使生活质量进一步下降,影响治疗效果。因此给予有效护理干预对促进患者病情好转、身心状况的改善具有重要意义[8]。认知行为疗法指的是通过纠正患者认知、不良生活行为,促进消除患者负面心理情绪,提升对疾病及治疗方式的认知,最终提高患者治疗及护理的依从性[9-10]。

本研究结果显示,观察组干预后6个月后,6分钟步行试验、RVEF水平高于对照组,BNP和PASP水平低于对照组,差异有统计学意义。表明通过给予肺源性心脏病患者认知行为疗法可有效改善患者心功能状况。原因主要在于,护理干预措施可通过心理支持护理,使患者消除内心抑郁、焦虑等不良心理情绪,提升对医护人员的信任度和治疗的依从度,最终显著提高治疗效果,促进机体心功能改善[11-12]。本研究中,观察组干预后6个月VC、MMEF、FEV1、FEV1/FVC和 PEF水平均高于对照组,差异有统计学意义。表明给予患者认知行为疗法可明显促进肺功能改善。原因主要是通过指导患者进行呼吸循环锻炼可有效提升胸廓活动度,牵动肺部以促进肺泡扩张,增加肺泡回缩的力度,在呼吸锻炼中不断提升肺泡通气量,促进机体通气功能提高,最终显著改善患者肺功能[13-14]。本研究中,观察组患者干预后6个月SAS、SDS评分低于对照组患者,差异有统计学意义。表明认知行为疗法对改善患者焦虑、抑郁等不良心理情绪具有显著作用。患者填写自我分析报告表,使医护人员了解患者的护理需求及对疾病的认知状况,然后实施个性化认知干预,提高了患者对疾病及治疗相关知识的认知度,缓解了其因为对疾病的无知而产生的焦虑、抑郁情绪;而通过音乐放松训练可以使患者平静内心,缓解心理应激反应,促进神经内分泌状况稳定,尽可能消除不良心理情绪[15]。

综上所述,认知行为疗法应用于肺源性心脏病具有较高临床价值,可有效改善患者的心肺功能,缓解其焦虑、抑郁情绪,提高患者的生活质量,值得临床推广应用。