情感依恋视角下品牌虚拟社区用户持续参与行为研究

曹园园

(杭州电子科技大学 管理学院,浙江 杭州 310018)

一、引言

品牌虚拟社区作为企业的重要营销手段之一,承担了搭建交流互动平台、分享发布信息、提升品牌忠诚度等功能。许多企业通过发展品牌虚拟社区来增强顾客与品牌的关系,并获得了丰厚的回报。然而,品牌虚拟社区的成功绝非易事,其生存与发展需要持续增长的访问流量、用户生成内容的积累以及成员的积极参与[1]。因此,增强社区凝聚力,激发用户持续参与行为是品牌虚拟社区发展的关键。

目前有关品牌虚拟社区用户参与行为的研究主要聚焦于参与动机影响因素和心理驱动机制等领域,少有学者从情感角度研究用户与品牌虚拟社区的联结机制。品牌虚拟社区属于享乐型信息系统,用户更多是在没有工作任务和组织压力的情境下基于分享、休闲娱乐等内在动机去使用信息系统。在此过程中,情感因素会对用户持续参与行为产生更大影响。作为解释亲密关系的最优框架:情感依恋理论近年来得到各界学者的广泛重视[2]。Carrollb指出依恋和爱是消费者与网站保持持久关系的重要纽带[3]。Bowlby提出情感依恋与行为倾向高度相关,且具有意动特征[4]。在强烈情感的作用下,消费者会愿意付出更多的时间与精力[5]。

因此,本文将基于情感依恋理论,整合ECM-ISC模型从认知与情感双重路径具体分析品牌虚拟社区情境下用户情感依恋的类型以及用户持续参与行为形成机制。

二、理论回顾

(一)情感依恋理论

情感依恋研究最初源于亲子关系领域,随着研究范围的不断拓展,情感依恋理论的研究对象逐步从人际依恋发展至虚拟空间依恋等领域。

人际依恋最初是指婴儿与其照顾者(一般为母亲)之间存在的一种特殊情感联结与纽带关系,这种依恋关系会延续至整个人生阶段[4]。对特定的人如亲人、伴侣、朋友等产生强烈的情感依恋是人类的内在需求。人际依恋具有与依恋对象保持亲密、将依恋对象作为安全基地、当个体遇到外在危险或威胁时向依恋对象寻求安慰和保护、与依恋对象分离会产生痛苦等特征。

品牌依恋反映了消费者对品牌的情感态度,是品牌忠诚的重要驱动因素[6]。品牌依恋能够预知溢价购买、品牌承诺、正向口碑传播等特定消费行为。且伴随着依恋程度的不同,其行为表现出一种层级关系,依恋程度越高,其品牌支持的方式越强烈,当发展至最高级别时,品牌将成为一种自我延伸[7]。

虚拟空间依恋体现了依恋行为系统具有跨越现实与虚拟情境的稳定性。随着信息技术的快速发展,信息系统虚拟世界与现实世界越来越贴近,用户同样会与所处的虚拟空间进行有意义的社会互动,选择性的感官输入从而留下记忆,产生归属感,形成虚拟地点依恋,并在其作用下重返该空间[8]。赵欣[9]、贺爱忠[1]等学者进一步提出参与者会因需求满足而对虚拟社区产生情感依恋,进而产生长期参与行为。

(二)ECM-ISC模型

21世纪初,以Bhattacherjee A.为首的学者提出信息系统持续使用行为类似于消费者重复购买行为,并基于期望确认理论构建了ECM-ISC(Expectation Confirmation Model of IS Continuance)模型。该模型的主要贡献在于:(1)将研究重点放在采纳后的持续使用行为上,回答了技术接受模型无法解释的一些问题;(2)扩充了期望确认度、满意、持续使用意愿等变量,并对其逻辑关系进行了描述,丰富了持续使用理论;(3)强调随着信息系统使用经历的增多,用户期望会随之发生变化,并相应地对其行为产生影响。从而弥补了期望确认理论忽视用户期望会随使用经历的增多而发生改变的不足。后来Bhattacherjee A.[10]对原有模型进行了扩展,添加了自我功效和促成因素等变量,并将因变量扩展至持续使用行为,从而进一步增强了模型解释力。

三、理论模型和研究假设

大量高水平研究证实ECM-ISC模型在信息系统用户持续使用研究领域具有较强的稳健性与适应性。但另一方面,ECM-ISC模型中的满意度与用户对系统的期望确认度相关,是在理性判断的基础上形成的一种短期情感。其作为模型中唯一的情感变量在预测用户持续使用行为方面仍显解释力不足。针对本文研究对象,一些品牌虚拟社区用户在中断使用行为后会表现出焦虑等负面情绪,甚至不计代价与虚拟社区内其他用户保持联系。这些行为表现与情感依恋外在行为特征有较多相似之处。同时,根据Fredrickson提出的情感扩大和建设理论,情感依恋可促使使用者积极地进行体验联想,使其在短期内沉浸于兴奋与愉悦的状态,进而增加使用虚拟社区频次,提高使用效率[11]。因此,有必要引入情感依恋这一稳健的情感变量来解释用户持续参与行为,以弥补传统ECM-ISC模型在研究品牌虚拟社区这类享乐型信息系统时解释力不足的问题。

品牌虚拟社区具有品牌特性和空间属性,其凝聚力的形成在于成员之间相互关联的情感纽带及共享的社群意识。因此,本文根据品牌虚拟社区的特性将情感依恋划分为品牌依恋、人际依恋和空间依恋,并整合ECM-ISC模型,提出品牌虚拟社区用户持续参与意愿的形成将受到情感与认知双重路径的影响,模型中期望确认度、感知有用性解释了用户行为发生的认知路径,满意与情感依恋变量解释了行为发生的情感路径。概念模型如图1所示。

图1 概念模型

模型中期望确认度是指用户使用品牌虚拟社区前形成的预期在使用后得到确认的程度。期望确认度对品牌虚拟社区用户感知有用性和满意度水平具有直接影响。满意度是指用户在使用品牌虚拟社区后与预期相比较所形成的一种情感反应,这种情感基于用户期望确认度,因此是短期且易变的。用户对信息系统的情感会对其使用行为产生直接影响。Beaudry通过对比研究验证了满意、兴奋等正面情感对信息系统使用具有正面作用,而紧张、焦虑等负面情感对信息系统使用具有负面作用[12]。正面情感会促使用户对信息系统产生偏爱,并促使其持续使用[13]。同时满意度与虚拟社区持续使用意图之间正相关,也会增强用户对品牌虚拟社区的依恋[10]。Bhattacherjee A.研究发现感知有用性对信息系统持续使用意图具有直接影响。同时根据理性行为理论,用户持续使用意图与持续参与行为之间存在直接显著正向关系。因此,提出假设:

H1用户期望确认度正向影响感知有用性

H2用户期望确认度正向影响满意度

H3用户满意度正向影响持续参与意愿

H4用户感知有用性正向影响持续参与意愿

H5.1用户满意度正向影响人际依恋

H5.2用户满意度正向影响品牌依恋

H5.3用户满意度正向影响空间依恋

H7用户持续参与意愿正向影响持续参与行为

品牌虚拟社区为品牌爱好者搭建了虚拟交流平台,用户基于信息、娱乐、交流等需求持续参与社区活动,并与志趣相投的个体互动形成具有一定实际意义的人际关系,进而会投入更多时间来迎合关系需要,从而增加品牌虚拟社区使用频率。因此,提出假设:

H6.1人际依恋与持续参与意愿正相关

品牌依恋本质上是一种“热烈的情感”,会激发消费者对品牌的渴望,促使消费者乐于付出更多精力来维系品牌关系,从而表现为虚拟社区中一系列的参与行为[14]。因此,提出假设:

H6.2品牌依恋与持续参与意愿正相关

品牌虚拟社区作为一个特殊的“地点”,仍存在虚拟空间依恋。根据社会反应理论,计算机使用者倾向于将网络虚拟空间视为社会参与者并对其产生归属感与情感依恋[15]。Choi研究发现信息系统空间依恋对用户参与社区活动的意愿具有正向影响[16]。因此,提出假设:

H6.3空间依恋与持续参与意愿正相关

四、数据收集与处理

(一)数据收集

小米社区作为品牌虚拟社区成功的典范,培养了大量狂热粉丝。本文以小米社区用户作为调研对象,从用户参与程度和时间两个维度筛选符合持续参与行为特征的用户,利用论坛私信向调研对象发放调查问卷。从2016年10月到2017年2月,共发放问卷500份,其中有效问卷361份,有效率72.2%。

(二)量表设计

本研究所使用的量表均是在查阅大量相关文献基础上,基于已有经典成熟量表,结合品牌虚拟社区特征修改而成。其中人际依恋、品牌依恋、空间依恋的测量分别改编自Chopik[17]、Taghipourian[14]、Alexandris[18]等量表。为保证量表信效度,在正式调研之前进行了小样本预测试并剔除信效度较低问项,从而得到最终量表。

(三)模型验证

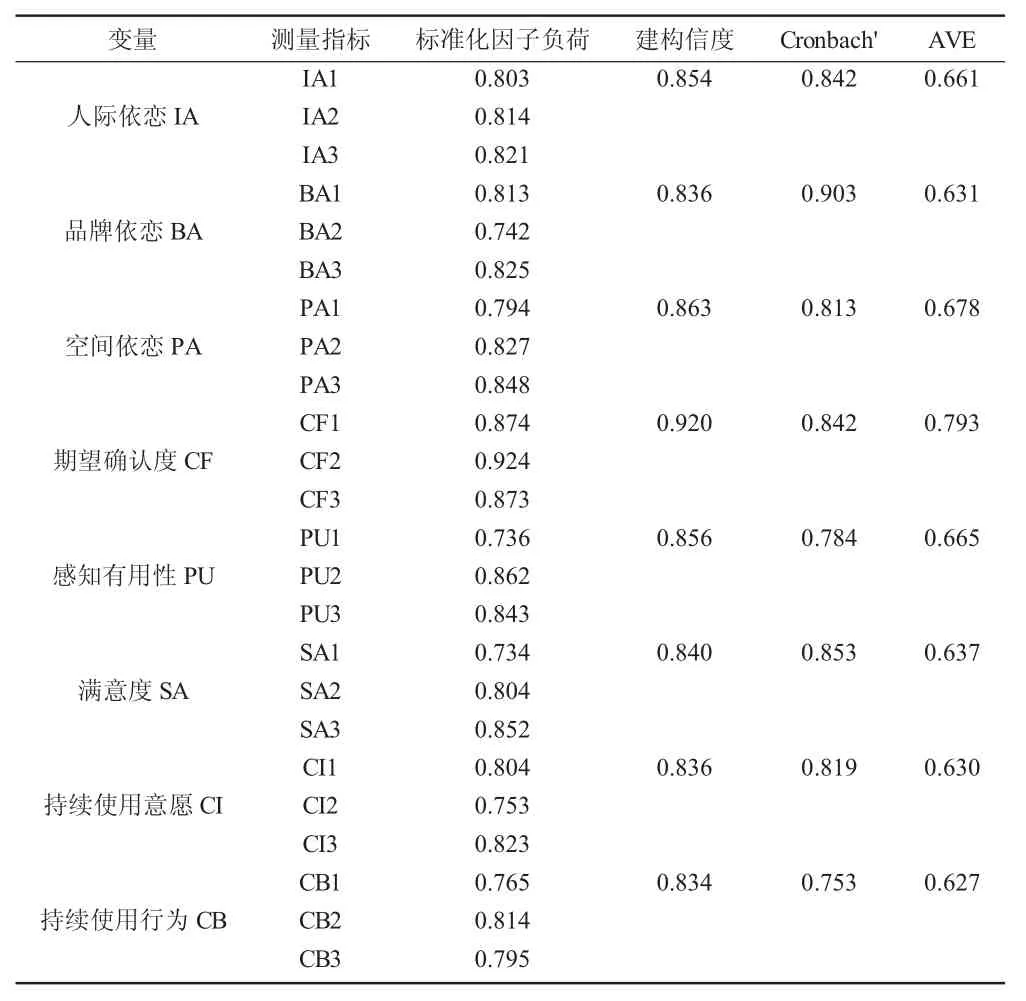

1.测量模型检验。运用SPSS21.0对测量模型信效度进行检验。在因子分析之前先进行Bartlett球体检验和KMO检验,数据结果显示Bartlett球体检验统计量为134.261,KMO=0.879,因此,样本数据适合进行因子分析。因子信度分析可以通过各测量变量的建构信度和Cronbach'值来验证。如表1所示,建构信度值介于0.834~0.920之间(可接受值为0.5)。各潜因子Cronbach'值介于0.753~0.903之间(可接受值为0.7),因此数据显示测量变量信度较好。

表1 测量变量相关信度和效度指标

本研究从内容效度和区分效度两个方面对测量变量效度进行检验。首先,本文所使用量表是在已有经典量表基础上结合具体研究内容修改而成,并结合访谈意见,预测试数据结果对测量问项进行了修改,这在一定程度上保证了问项的内容效度。其次,表2数据显示对角线特定潜变量AVE平方根值均远大于该潜变量与其它潜变量之间的相关系数,表明测量变量具有较好的区分效度。

表2 测量变量区别效度指标

2.结构模型验证。结构方程模型路径分析结果显示,11条假设均得到支持,路径标准回归系数见表3。样本数据拟合指标 /df=2.139、RMSEA=0.071、GFI=0.912、AGFI=0.904、NFI=0.938、IFI=0.928、CFI=0.903,表明模型整体拟合情况较好。其中,满意度、感知有用性和人际依恋、品牌依恋、空间依恋共同解释了65%的持续参与意愿方差变异,期望确认度解释了35%的满意度方差变异,持续参与意愿解释了57%的持续参与行为方差变异。

表3 模型路径回归系数

五、结果分析

(1)感知有用性、期望确认度作为模型中的认知变量,揭示了用户持续参与行为形成的认知路径。用户对品牌虚拟社区的期望确认度水平显著正向影响感知有用性(H1:0.21***)。用户使用品牌虚拟社区过程中所形成的期望确认度会影响满意度水平(H2:0.36***),并间接作用于持续使用意愿。同时感知有用性对持续参与意愿有显著正向影响(H4:0.32***)。这表明虚拟社区环境下同样需要以成员使用需求为导向,以成员期望为目标,不断提升用户感知有用性,增强用户参与意愿。

(2)满意度、人际依恋、品牌依恋、空间依恋作为模型中的情感变量,揭示了用户持续参与行为形成的情感路径。满意度对持续参与意愿有显著正向影响(H3:0.34***),表明用户满意度越高越容易产生持续参与意愿。同时满意度对三个情感依恋变量均有显著正向影响(H5.1:0.15***、H5.2:0.27***、H5.3:0.12***),数据分析结果揭示了满意与情感依恋之间的关系,用户对虚拟社区的满意度越高,越有利于形成稳定的情感依恋关系。人际依恋、品牌依恋、空间依恋三种依恋类型均对持续参与意愿有显著正向影响,影响大小依次为:品牌依恋(H6.2:0.47***)、人际依恋(H6.1:0.45***)、空间依恋(H6.3:0.35***)。由此可见,品牌虚拟社区的核心情感联结在于品牌,其次是人际互动关联。因此,加强品牌建设和人际交流互动是驱动用户持续参与的关键因素。

(3)对比情感路径(H3:0.34***、H6.1:0.45***、H6.2:0.47***、H6.3:0.35***)与认知路径(H4:0.32***)对用户持续使用意愿的影响路径系数,可以发现当用户对品牌虚拟空间产生一定的情感联结后,情感对用户行为意愿的影响将大于感知有用性等认知因素的影响。

六、结语

本文基于情感依恋理论对ECM-ISC模型进行扩展,揭示了品牌虚拟社区环境下用户持续使用行为发生的情感与认知路径。与以往研究不同的是,本文所引入的情感依恋变量解释了品牌虚拟空间与用户之间长期持续稳定的情感联结机制,突破了以往模型中满意变量只能解释用户短期情感状态的不足。同时根据品牌虚拟社区特征,将情感依恋划分为三种类型,更加明晰了情感联结的路径,从而增强了ECM-ISC理论的解释力。

本文的研究结论为品牌虚拟社区运营商如何更好地维持用户活跃度,增强社区凝聚力提供了借鉴:(1)研究结果表明品牌虚拟社区用户感知有用性、期望确认度、满意度与用户持续参与意愿之间显著正相关。因此,可以通过提高社区信息有用性、搭建社区成员交流互动桥梁、组织各类品牌活动等途径来加强品牌虚拟社区的用户感知有用性,并进一步塑造用户合理期望从而提高用户满意度来激发用户持续参与意愿。(2)用户与品牌虚拟社区之间的情感关联点来源于品牌、人际与虚拟空间,其中品牌依恋影响最大。因此应以品牌建设为核心,采纳用户合理意见,将品牌发展与社区成员紧密联系起来。同时,增加社区成员线上线下互动频次,增强社区用户彼此之间的情感依恋,并持续跟踪依恋水平及情感联结状态,将与用户建立强劲的情感联结机制提升至战略层面,从而促进品牌虚拟社区的健康持续发展。

由于研究条件所限,本文未对调研对象进行分类。未来研究可进一步引入用户类型作为调节变量以检验不同特质用户持续参与行为的差异性,从而增强研究结论的普适性。

[1]贺爱忠,李雪.在线品牌社区成员持续参与行为形成的动机演变机制研究[J].管理学报,2015,12(5):733-743.

[2]Fogler J.Review of Attachment Theory and Research:New Directions and Emerging Themes[J].Journal of Developmental&Behavioral Pediatrics,2016,37(1):71-85.

[3]Carrollb A,Ahuvia A C.Some Antecedents and Outcomes of Brand Love[J].Marketing Letters,2006,7(2):79-89.

[4]Bowlby J.Attachment and Loss Vol.1:Attachment[M].New York:Basic Books Press:1969:177-234.

[5]Park C,Whan D J,Macinnis,Joseph P.Beyond Attitudes:Attachment and Consumer Behavior[J].Seoul Journal of Business,2006,12(2):3-35.

[6]PedelientoG,Andreini D,Bergamaschi M.Brand and Product Attachment in an Industrial Context:The Effects on Brand Loyalty[J].Industrial Marketing Management,2016,53(1):194-206.

[7]蒋廉雄,冯睿,滕海波,等.不同品牌化情境下的新产品采用:消费者创新性和品牌依恋的影响[J].南开管理评论,2015,18(6):71-80.

[8]Goel,Johnson N A,Junglas I,Ives B.From Space to Place:Predicting Users'Intention to Return to Virtual Worlds[J].MIS Quarterly,2011,35(3):749-771.

[9]赵欣,周密,于玲玲,等,2012.基于情感依恋视角的虚拟社区持续使用模型构建-超越认知判断范式[J].预测(5):14-20.

[10]BhattacherjeeA,PerolsJ,Sanford C.Information Technology Continuance:A Theoretic Extension and Empirical Test[J].Journal of Computer Information Systems,2008,30(4):17-26.

[11]Fredrickson B L.What Good are Positive Emotions[J].Review of General Psychology,1998,2(3):300-319.

[12]Beaudry A,Pinsonneault A.The Other Side of Acceptance:Studying the Directand IndirectEffects ofEmotionson Information Technology Use[J].Mis Quarterly,2010,34(4):689-710.

[13]Kim H W,Chan H C,Chan Y P.A Balanced Thinking-feeling Model of Information Systems Continuance[J].International Journal of Human-Computer Studies,2007,65(6):511-525.

[14]Taghipourian M J,Bakhsh M M.Brand Attachment:Affecting Factors and Consequences[J].International Journal of Engineering Research and Management,2015,10(2):5-9.

[15]Li D H,Browne G J,Wetherbe C J.Why do Internet Users Stick with A Specific Web Site?A Relationship Perspective[J].International Journal of Electronic Commerce,2006,10(4):105-141.

[16]Choi N.Information Systems Satisfaction,Loyalty and Attachment:Conceptual and Empirical Differentiation[J].Behavior&Information Technology,2015,34(3):261-272.

[17]Chopik W J,Edelstein R S.Preliminary Validation of A Romantic Attachment Orientation Measure from the California Adult Q-Sort[J].Attachment&Human Development,2015,17(6):570-585.

[18]Alexandris K,Kouthouris C,Meligdis A.Increasing Customers'Loyalty in a Skiing Resort:The Contribution of Place Attachment and Service Quality[J].International Journal of Contemporary Hospitality Management,2006,18(5):414-425.