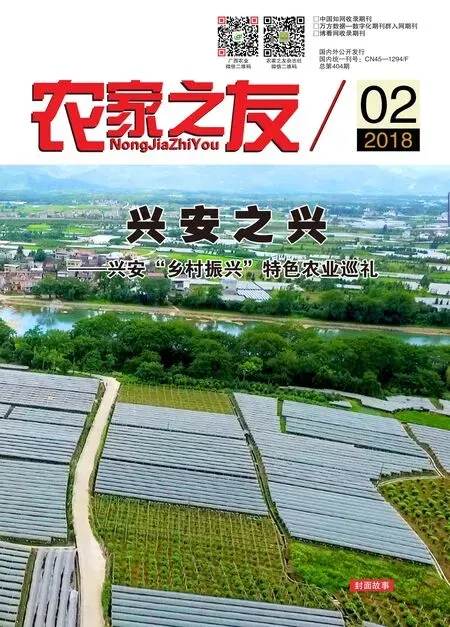

兴安之兴

——兴安“乡村振兴”特色农业巡礼

本刊记者 刘光琳 黄 媛 通讯员 文志军

在历史上,兴安是响当当的名字,因为灵渠,也因为湘江战役。

在地理上,兴安是叫得上号的地方,因为猫儿山,也因为它是两条中国著名河流——漓江和湘江的发源地。

在农业领域,在广西乃至全国,也是不能忽略的“角儿”。这个称为“兴盛之都、安定之邑”的小城,不但是桂北粮仓、银杏之乡,近年来更是崛起成为中国南方最著名的鲜食葡萄产地,被誉为“南方吐鲁番”。

兴安人为何在农业领域能兴起?个中原因,值得探究。

“南方吐鲁番”是怎样炼成的

如果你坐火车经过湘桂铁路,发现一片片壮观的葡萄园突然朴面而来,不用问,兴安到了!兴安种植葡萄已有30多年,享有“中国南方吐鲁番”的美誉。但你可能不知道,兴安过去不产葡萄,1986年引进巨峰葡萄时才开始种植。

“虽说已种植30年,但兴安葡萄产业发展也经历过几次大的波动。”兴安县农业局农情信息站站长文志军告诉记者,葡萄一般适合在年降水量800毫米的地方栽培,而兴安年降水量高达1800毫米左右。上世纪90年代中期,当时葡萄还是露天栽培,没有大棚。那个时期兴安葡萄产业因为雨水比较多,虫害相当严重,受到毁灭性的打击,溶江这一带的葡萄几乎都被砍掉。后来当地政府和农技人员到外地考察学习,回来根据本地的气候环境摸索试验,90年代末期成功摸索出避雨栽培的方法,经过试验取得了很好的效果,到2002年已能熟练应用时,便在全县大面积推广。

所谓避雨栽培方法,就是在葡萄树上搭建一个简易的大棚,盖上簿膜,在果上套袋,减少虫害 。如果不采用避雨设施,很容易引起裂果和病虫害。但最初老百姓并不接受,因为盖膜要增加生产成本,为了让群众能够接受并使用,政府免费送簿膜、送套袋,帮助并教会群众使用。有了这层膜阻隔了雨水,病虫害减少了很多,果的品质有所提高,产量也增加了,亩产可达到5000斤左右。经过避雨栽培技术改革后,群众发现这个方法好,于是又纷纷开始重新种植葡萄。

经过几年的摸索,群众对避雨栽培技术的应用越来越熟练,葡萄栽培面积逐年增加,到了2008~2009年开始大面积扩种,2010年时是发展速度最快的一年,面积从90年代末的3万多亩,到2010年时已发展到了10万多亩,之后每年增长速度在1万亩左右,到了2015年时,这个增长速度基本定了下来。目前全县人工种植葡萄14.7万亩,总产量22万吨,已经发展为广西最大的葡萄产区,各类品种的优质葡萄销往全国各地。

溶江镇莲塘村葡萄种植基地50多岁的庄绪华介绍说:“有了这个避雨技术后,我种的葡萄的产量越来越高,每亩产量可以达到5000斤左右,也扩种了6亩葡萄。现在为了保证质量,我们采用疏果控制挂果量,亩产3000斤左右,这样果与果之间有空隙,能吸收到更多的养分,果子会长得更好。

在莲塘村,象老庄这样种植葡萄致富的有很多。目前,全村有700户农民种植葡萄,占总农户数的98%。成立了5家葡萄生产专业合作社,统一使用“莲塘葡萄”品牌包装销售,葡萄商品率达98%,70%以上的葡萄通过葡萄生产专业合作社组织销售。2016年,莲塘村葡萄种植面积已达6600亩,人均种植葡萄2.67亩,葡葡产量达10000吨,葡萄总产值8500万元,占全村农村经济总收入71%,全村农民人均可支配收入16121元,葡萄总收入及人均葡萄收入都在全县前列。依托葡葡产业的发展,莲塘村经济快速增长,2015年被自治区人民政府认定为“广西现代特色农业核心示范区”。

村民整理采收回来的葡萄。

自从采用避雨栽培技术后,兴安葡萄一直处于价高旺销阶段,农民主动种植的积极性高涨,全县葡萄种植面积快速上升的同时,造成了品种单一现象,据了解2008年巨峰葡萄品种占全县葡萄总面积的90%,对葡萄鲜销市场构成了巨大的压力,导致销售价格不稳定,特别是巨峰葡萄采收期正是兴安县高温、降雨量最大的时期,病果、烂果现象严重,影响了农民的收益。为解决品种单一现象对果农造成不必要的损失,兴安县从2009年开始着手调整葡萄品种结构,加大力度引进葡萄新品种栽培。经过考察研究,农业技术人员引进了二十几个适合县内栽培的早熟和晚熟优质品种。早熟以维多利亚、夏黑等品种为主,这两个品种具有早熟性,成熟期在6月底至7月上旬,而且花芽分化好,有利于利用下半年光热资源,生产二季葡萄果,在中秋、国庆节上市;中熟品种以巨峰为主,采收期集中在7月下旬~8月上中旬;晚熟品种以温克、圣诞玫瑰、红玫瑰为主,成熟期在9~10月份,此期间降雨量少、日照长、昼夜温差大、葡萄着色均匀、质优价高。

而有“中国温克葡萄第一乡”的漠川乡,就是在温克品种引进后发展起来的。

漠川乡是一个经济基础非常薄弱的偏远小山乡,可耕作土地非常少,可谓“八山一水一分田”。2005年春,漠川村民谭昌军、陈欣、佘荣跃等人在乡党委、政府的引导下,大胆引种反季节的温克、美人指、维多利亚等葡萄品种,最后发现温克葡萄非常适应漠川的土壤气候条件,当年种植温克葡萄多的农户便发了财。

2011年3月,漠川乡党委、政府审时度势,为该乡争取到广西“十百千”产业化扶贫示范工程项目,并将项目定位为:规模发展温克葡萄产业。当年便在项目区域内建成2000亩温克葡萄标准化种植扶贫示范基地,建起100亩以上的示范基地2个,50亩以上示范基地3个,30亩以上示范基地4个,扶助水泥桩13万多条,修建农田水渠8700米、机耕路6.7公里、防洪堤4700米,为葡萄种植户在取水和排水方面提供了保障。

同时,为了鼓励村民种植葡萄,县乡财政给予每个葡萄种植户资金帮扶,买苗和搭建大棚的水泥柱都由财政补助。

由于漠川种植出来的温克葡萄品质好,连片面积大,人均面积多,已成为我国南方发展优良葡萄品种的一个先进典型。2013年8月,中国农学会葡萄分会专家委员会一致同意授予漠川“中国温克葡萄第一乡”荣誉称号。

如今,经过近10年来的发展,漠川乡历届党委、政府依托本地独特的山地气候资源,规模发展温克葡萄精品特色农业,建起“十里葡萄长廊”,成功打造全国最大的区域性温克葡萄种植基地,产品销往欧美及东盟市场。

目前,为了兴安葡萄产业更好的发展,当地政府计划引进效益更高的新品种——阳光玫瑰。阳光玫瑰葡萄属于高档鲜食新品种。果实外观非常漂亮,青黄色,果粒发亮,在阳光照耀下更是翠黄耀眼,故又名“阳光玫瑰”。口味极佳,有浓郁的玫瑰香味。成熟期8月上旬,在树上可挂2月之久。产量较高。目前已试种有100多亩。

从1986年起引种巨峰葡萄开始,全县上下经过30多年的努力, 兴安葡萄产业从小到大,从露地栽培发展到避雨栽培,从水田种植向山地种植,从单一的巨峰品种发展到欧亚系列的早、中、晚熟多个品种,从一年一熟向一年两熟发展,优化了产业结构,开拓了市场空间,葡萄产业得到较快发展。兴安也被誉为“中国南方吐鲁番”。

闯出一条路子不容易,守住“金字招牌”靠的是质量保证,市场意识越来越强的农户转变葡萄种植理念,不再单纯追求产量,转而注重品质,逐步认识到了绿色有机的特殊价值。

莲塘村村民庄小冬连续6年在全县鲜食葡萄果品评比中获得金奖,他从2010年开始种植葡萄,走的正是以质量取胜的“高端路径”。为了让葡萄保持高品质,他的办法是控制挂果量,“删繁就简”后的果子糖分更高,香甜爽口。“品质好了,贵也不愁卖。”庄小冬说,他种的葡萄每斤价格超过6元,比普通葡萄高出近1倍,每年还没成熟就被预订一空,13亩葡萄园为他带来20万元左右的收入。

名优品种的选择、规范化生产方式,一定程度上保证了葡萄的品质,因此,每到葡萄成熟上市的时候,慕名前来采摘葡萄的客商和游客络绎不绝,果农得到的实惠也越来越多。

因此,葡萄产业已成为兴安农民增收的主要渠道,也成为脱贫致富的一个主要产业。

庄小冬在采摘自然熟无公害葡萄。

为了鼓励农民种植葡萄,增收脱贫,政府出台相关政策,连片50 亩以上,政府扶持补贴1000元一亩,对贫困户种植葡萄园里的用于搭架子的水泥桩由政府免费提供,同时为了不占用更多的水田,鼓励农民发展山地葡萄,改变种植方式,而山地种植因水源、气温、光照的不同反而品质更好。

在溶江镇五甲村一片山地错峰葡萄种植基地,村支委张雪峰带领全村种植了1000余亩能延长到冬季的错峰葡萄,葡萄成熟上市的时间推迟2~3个月,为了保证果子的品质,在整个种植过程中不施农药、激素,完全自然熟后再上市,这样不仅让葡萄保持了天然口味,还延长了葡萄的保鲜期。而延迟2至3个月上市的错峰葡萄正好填补这个空档,因此十分热销,供不应求,价格每公斤10到12元不等,单价比普通葡萄高2倍以上。绝大多数村民通过葡萄产业甩掉了穷“帽子”。张雪峰高兴地说,仅仅在5年前,当地村民人均纯收入只有3000元,如今已经提高到近万元,全村80个贫困户减少到12户。

错峰葡萄的成功不但增加了收入,延长了葡萄的上市季节,使兴安葡萄从6月下旬至元旦都有新鲜葡萄上市,更填补了鲜食葡萄冬季上市的空白,到2016年为止兴安错峰葡萄的栽培面积已达5000亩,成为科技兴农的新亮点。

“山旮旯”变形记

兴安除了是葡萄产业大县外,兴安还是广西粮食生产大县,也是甜玉米生产大县。 十多年来,在兴安县高尚镇,当地村民在地方党委政府的带领下,大胆实践摸索,针对本县秋甜玉米、菜心具有生产和销售优势,免耕栽培有技术应用基础,以种植鲜玉米为契机,走出了一条“稻(水稻)+玉米(免耕秋甜玉米)+菜(菜心)+花(观赏菜花)+肥(绿肥)”的 “绿色生态循环农业模式”,闯出了一条与众不同的路子。

深冬季节,记者来到兴安县最南部的高尚镇东河村委山湾村,高尚镇规模化种植玉米最初就是在这里发展起来的。

“我们这啊,如今一年种三季,先种稻子,再种玉米,最后种菜花,轮番作业,每亩地的收入快到万把块了。”在山湾村,记者见到村委主任唐昌林。他跟记者说,如今村里基本上实现了政府规划的“亩产千斤粮,万元钱,旅游观光为一体”的特色高效农业模式。

“我们这地处偏远,距离县城远。2003年以前,大伙也只是靠种点稻子、养两头猪、外出打工过日子。高尚相对地处偏远,各方面条件更落后一些。2003年以后,村里的一些人开始尝试着在每年的七八月份早稻收割后种植‘甜玉米’,专门提供给各地的餐馆和人们的日常食用。来这里收购鲜玉米的客商大都来自湖南、广东及区内本地。如今,种玉米的人越来越多,玉米种植面积也越来越大。”村民蒋胜林说。

2010年前后,蒋胜林从外面打工回家,看到村里人清明前后插了禾,8月份收了早稻后,在早稻的田里再次播种玉米,从11月中旬到12月都可以收鲜玉米。不仅可以多种一茬庄稼,还可以轮作,让土地得到充分利用的同时,还可以得到修整。他不禁有点心动,为此算了一笔账:“一亩地种一季稻子,每公斤大米5元,每亩产350公斤大米,能得1800元左右;再种一季玉米,每亩1600~1750公斤,市场价每公斤鲜玉米2.6元,能得4500元左右。不仅鲜玉米能销售出去,连秸秆也有地方收购,进行青饲料加工。这样下来,一亩地能达到7000多元了。”蒋胜林由此决定,不去外面打工了,回家种地去!

兴安县农业局农情信息站站长文志军告诉记者,兴安发展种植秋甜玉米有几大优势:首先是资源优势。其次是有技术优势。但最关键的是市场优势。秋甜玉米鲜苞收获季节在11月中下旬,此期北面的湖南、湖北、江淅等地收获期已结束,南面的海南、云贵、广西桂南等地区生产收获还没开始,正处在甜玉米销售空档期,加之本县生产的甜王米在秋季,此时温度低,耐贮运,且棒大质优,很受上海、武汉等外地客商青睐,北方市场容量大,价格稳定。同时兴安有日盛、黄冠两家专门从事甜玉米罐头加工出口的大型企业,可消化相当数量原料;而且本县还有一支健全的销售队伍,销售渠道通畅。此外,甜玉米杆还可加工成青饲料,以前的桔杆当作废物,要么当柴烧,要么烧田做肥,如今废物利用,现在桔杆加工成饲料,每亩可增收300~500元,而且桔杆是很好的草料饲料原料,因为桔杆本身所含的糖份就高,营养物质丰富。现在全县现有甜玉米杆青贮饲料加工厂8家,加工的青贮饲料供应本地及贺州、柳州的养殖场,并远销湖南、福建等地,加工青贮饲料供不应求,甜玉米桔秆销售有了保障。

据了解,以高尚镇为核心,如今兴安的玉米种植有近3万亩,已经成为桂林乃至整个广西最为有名的玉米种植基地,种玉米也让这里的农民口袋鼓了起来。

水稻、玉米轮种,让群众多了一层收入,如何充分帮助群众利用冬闲田有更多的收入呢? 当地农技人员通过多方选种之后,县农业局再通过政府招标采购油菜种子和白菜种子4万斤,免费送给全县各乡镇、尤其是两条乡村旅游精品线路上的农民群众播种,油菜、白菜播种面积达10万亩。因此,近几年,玉米收获后,当地村民在政府的引导下又种起了菜花,从12月开始到次年二三月份,可以收获两三次菜苔,又可以增加一笔收入。

这样,在冬春时节,广大农民群众不仅可以通过利用往年的冬闲田种植、销售菜花菜心创收,更可以形成油菜花景观,吸引城里人的前来赏花、休闲,从而促进乡村休闲旅游产业的发展。油菜花凋谢之后,油菜籽可以销售榨油,油菜叶杆则直接作为绿色、高效的有机肥入田,进一步改良土壤,确保来年水稻、玉米种植的增产、增收。

这样,在高尚镇,形成了以山湾村为核心的数万亩鲜玉米种植,也形成了“稻、玉米、菜、花、肥”的绿色生态循环模式。

目前,这一模式也逐渐向周边的崔家白石等乡镇辐射,并在全县普及推广,并已发展成为兴安县主要的亩产“千斤粮、万元钱”的特色高效栽培模式,2016年全县推广面积达到0.3万平方米,其中高尚镇每年生产面积稳定在0.167万平方米左右,实现产值25亿元。

科学种菇带富一方农民

说到产业致富,除了葡萄、甜玉米等传统优势产业,兴安县抓住2005年自治区将食用菌产业定位于全区新兴优势产业以及大力发展特色优势产业这一发展机遇,利用兴安县现有资源和丰富的食用菌生产原料,大力发展黑木耳、香菇、秀珍菇、灵芝等食用菌种植。食用菌产业已成为农民增收致富的新来源。

兴安高尚镇的高山气候非常适宜食用菌的种植,历来有栽培食用菌的历史,群众基础好,积极性高,目前全镇种植黑木耳、蘑菇、金针菇、灵芝共200多亩,每年可为农民带来经济收益400多万元。

深冬时节,天气虽然寒冷,在兴安县高尚镇堡里村委中洋村致恩食用菌种植专业合作社的基地里,十多位村民正在田野里、大棚中忙碌着采摘黑木耳。一节节长满黑木耳的菌筒,整齐有序排列着,纵横交错。

正在指导村民采摘鲜黑木耳的合作社负责人秦致恩告诉记者,6年前外出打工回来,与20多家合伙起来,利用这里木才多的优势,一起跟着师傅种植黑木耳,当时每户种植2~3亩,一亩可栽种1.2~1.5万个菌棒,每年8月制菌棒,10月下田,11月就可采收,一直能采摘到次年4~5月。菌棒的成本2元/棒,每棒可以采收干货1.5~2.2两,每棒可以卖到5元,一亩收入5万多元,除去成本,每亩有3万多的利润。

2015年,在政府部门的指导下,秦致恩成立了致恩食用菌种植专业合作社,发展了4个种植基地,带动周边4个村子(堡里村委中洋村、茗田村委宅美村、崔家乡崔家村委林家林、西河庙脚村)20多户农民及部分贫困户种植食用菌,统一技术,统一制种,每年帮助3个乡镇20个食用菌种植户加工黑木耳菌棒30万袋。合作社目前共种植黑木耳50万棒,每年可收入150万元左右。堡里村委中洋村基地有七八万棒,每年可收入20万元左右。

“兴安县黑木耳从2006年引进露天栽培获得成功,由于2008年和2009年的长时间的低温、冰冻天气,给黑木耳生产造成较大经济损失。”兴安县农业局农技推广员唐荣化告诉记者,2010年兴安大胆创新把黑木耳露天栽培改为大棚栽培,取得很好的效果。经过几年的推广应用,现在兴安县黑木耳90%菇农采用大棚栽培,面积达150万平方米,技术创新促进食用菌产业的发展。

2011年成立的兴安县铭晖食用菌种植有限公司,投资550万元在兴安县建设了总占地面积22万平方米的高尚全生态黑木耳生产基地,其中大棚面积9.4万平方米。基地按照高起点、严要求、标准化的理念管理,是全国同行业中第一个采用全钢架大棚种植黑木耳的生态基地。其代料栽培的黑木耳生物转化率由普通露天栽培的15%提高到20%以上,极大地提高了原料的利用率。目前公司有完整的黑木耳菌种和菌棒生产线,菌种年生产能力20万瓶(包),菌棒年生产能力250万棒拥有全生态食用菌种植示范基地2个,共计45万多平方米。

在做好公司基地示范作用、解决家乡富余人员就业的同时,该公司以“公司+基地+农户”模式发动周边农户种植黑木耳,免费向他们提供资金和技术支持,并负责产品回收。2011年参与种植黑木耳的农户虽然仅25户,但户均纯收入超过了4万元。在科学种植致富的示范效应下,2016年与公司签订种植合同的农户扩大到150多户以上。许多外出务工农民自愿回老家种黑木耳,既增加了收入,又解决了空巢老人、留守儿童等社会问题。

记者采访中了解到,近年来,兴安县依托区位优势和气候、原料、劳动力资源优势,规模发展食用菌产业,目前,主要品种有黑木耳、毛木耳、香菇、反季节秀珍菇、灵芝,平菇、风尾菇等。按照高起点、高标准、严要求抓好示范样板,利用种植大户的优势,发挥辐射带动作用。从2007年到2016年兴安县共投入400多万元,共建立黑木耳、毛木耳、香菇、反季节秀珍菇、灵芝等标准化生产示范16个百亩基地。通过基地示范,带动了兴安县食用菌产业的发展。

湘漓镇花桥村委何建明种植反季节秀珍菇2万平方米基地,同时开展金针菇标准化生产,年栽培10多万袋,总产量超过70000公斤,总产值30多万元;严关镇唐谱云种植毛木耳、香菇3万平方米;溶江永安刘让云等在高山种植仿生态灵芝1万平方米;高尚镇唐行宏种植本地毛木耳2万平方米基地;高尚镇蒋元飞的标准化大棚种植黑木耳2万平方米等。

经过多年的发展,兴安食用菌从2006年的120万平方米发展到2016年的952万平方米,每年都以近百万平方米的速度递增。产值也由2006年的6000万元发展到2016的5亿元。食用菌从业人员达3000多人。许多农民通过种植食用菌过上了小康生活。