旅游精准扶贫下的南岭瑶非物质文化遗产协同与开发※

蒙 涓 邓 敏

(1.广西师范大学漓江学院,广西 桂林 541006;2.桂林理工大学旅游学院,广西,桂林 541004)

国务院办公厅印发的《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》中提出:做好特色产业增收工作,指导连片特困地区编制县级特色产业发展规划,推动经济发展。非物质文化遗产作为地方文化传统的遗传基因和精神信仰的载体,其原真性和多样化是发展旅游业的依托。利用非物质文化遗产发展旅游业,已成为不少民族地区摆脱贫困的有效途径,扶贫作用已被国内外达成共识[1-3]。

南岭瑶山区作为南岭走廊的“中心”,瑶族人口和瑶族族群分布较多。其极具地域性、独特性的民间文学、音乐、舞蹈和传统戏剧、技艺等[4],构成了地方特色的非物质文化遗产资源。然而,由于不同地域的差异性和社会经济发展不平衡,以致扶贫开发任务更为艰巨。如何精准把握南岭瑶民族山区扶贫问题的本质,在扶贫手段上,凸显旅游对地方精准扶贫的作用,关键是从历史沉淀和地理变迁角度对不同地区的瑶族非物质文化遗产基因进行分析,因地制宜发掘资源,以旅游改善非物质文化遗传基因的同时,将精准扶贫与具有产业化前景的非物质文化遗产结合起来,协同开发,才能找到该区域脱贫致富的有效途径。

1 精准扶贫与南岭瑶民族山区非物质文化遗产旅游产业化扶贫的关系

1.1扶贫理论与精准扶贫的提出

贫困作为“全球各种问题之首”,一直都是伴随人类发展至今仍需解决的世界性难题。19世纪以来,国内外对贫困的成因和反贫困方式投入了大量的关注和研究。文献表明,多数发展中国家容易出现“贫困恶性循环”现象和陷入“低水平均衡陷阱”,主要原因是资源、资本匮乏[5]。不少国家都在扶贫策略上进行探索,出台相应的政策和扶贫计划,建立健全社会福利和救助制度。经济学者们也提到通过推行最低工资、强调政府干预、增加公共投资、加强对农民的投资(人力资本投资)等手段,提高贫困人口自我脱贫能力[6-7]。

近三十年来,我国的扶贫工作取得了瞩目的成绩。国内学者也在农村扶贫模式、效率等相关问题上进行了研究[8-10]。然而,国内的研究仍局限在对现有扶贫模式的归纳和经验总结,缺乏依据不同模式、扶贫效率的大样本实证研究。扶贫对象识别不够准确,措施针对性不强,项目和资金指向不准等成为扶贫工作的主要问题。且由于各地区资源环境、社会经济、政策等方面的差异,导致扶贫工作异常艰难。2013年11月3日,习近平总书记在对湖南湘西土家族苗族自治州扶贫攻坚进行调研时指出:“要分类指导,把工作做细,精准扶贫……扶贫开发要因地制宜,实事求是。”“精准扶贫”提出近五年来,我国已从原来的粗放式扶贫阶段进入精准扶贫阶段,每年农村贫困人口减少超1 000万,累计脱贫5 564万人[11]。

1.2南岭瑶民族山区贫困状况

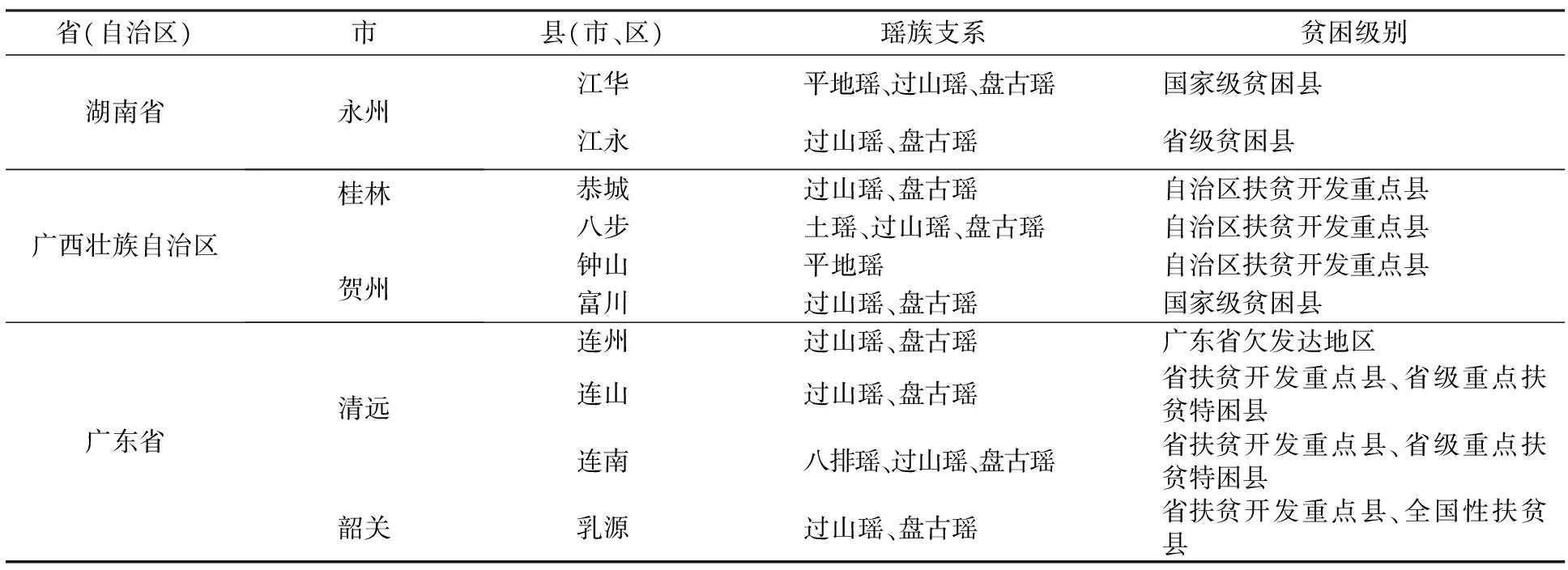

早在20世纪80年代初,费孝通先生就提出了中国三大民族走廊的民族学人类学意义。作为三大民族走廊之一的“南岭走廊”,坐落于湘粤桂赣四省区边界跨三省分布,是壮、瑶、苗、侗等南疆少数民族聚居地,属集“老、少、边、穷、山”于一体的典型集中连片特困民族地区。而其中,瑶族居住人口占全国瑶族人口的三分之二以上,并主要分布在粤北的连州、连南、连山、乳源;湘南的江华、江永;桂北的恭城、桂东北的富川、贺州八步及钟山,这些地区多为省级、国家级贫困县(见表1),三省区五市贫困人口近300万。南岭瑶民族山区作为世界“瑶文化宝库”,但在经济发展上却远远落后于全国大部分少数民族自治县。自然条件恶劣、交通基础设施不发达、农业生产基础设施落后、农民竞争力差、少数民族多、革命老区多是导致该地区贫困面大、贫困程度深的主要原因[12]。

表1 南岭瑶民族山区贫困名单

1.3南岭瑶民族山区非物质文化遗产旅游产业化扶贫的价值

南岭瑶民族山区拥有相当丰富的非物质文化遗产资源,形成了“十里不同风,百里不同俗”的独特文化个性。但该地区自然条件差、基础设施薄弱、经济发展落后、贫困人口多,这也成为制约该片区发展的主要难题。生活环境的闭塞和发展观念的滞后,使得部分当地瑶族群众在产业发展中往往处于被动发展的地位,缺失选择权。传统的粗放式扶贫方式也难以解决这种长期形成的贫困现象,唯一重要的手段还是产业化的精准扶贫。高波、张志鹏(2004)提出:特定的文化资本“指导着人们对自己的生产与消费活动做出合理的安排,而且最终决定着人们需求的变化与观念的创新。事实上,文化资本是人类经济增长得以实现的‘第一桶金’”[13]。非物质文化遗产作为扶贫的载体,不仅是经济资本也是文化资本。由于南岭瑶民族山区的特殊性,因此也决定了在产业发展上更偏向技术要求低,且为劳动密集型的基础产业。非物质文化遗产保护与旅游开发已具备较为成熟的研究和开展基础。将非物质文化遗产旅游产业化,不仅考虑了地方的资源优势,进一步修复和传承非物质文化遗产,也符合当地的传统经济生活习惯,发展空间大,能更好带动地方经济发展,促进贫困地区人民增收。这是民族山区开展精准扶贫的最佳途径。

2 历史沉淀和地理变迁下的南岭瑶民族山区非物质文化遗产资源调查

许倬云(2006)提到:每个特定地区应因它的特定环境可以做出许多选择,等选定了以后就变成文化的基本调子,这个基调就等同于文化的基因[14]。在一定的地域空间中,人—文化—环境作为三位一体的有机整体,文化则成为人地关系的具体形态。南岭瑶民族山区的非物质文化遗产作为地域文化基因的性状表现,在历史沉淀和地理环境演变过程中,相同的瑶族文化也会随着演变的差异性而产生不同的表现类型。据资料整理,南岭瑶民族山区国家级非物质文化遗产共有9项(见表2)。

表2 南岭瑶民族山区国家级非物质文化遗产调查结果

此外,据统计该片区的省(区)级的非物质文化遗产也非常丰富,达到20项。

从南岭瑶民族山区的非物质文化遗产的演变特质和传承方式中可以看到瑶民迁徙的历史流动,以及族群对先祖深切的怀念,从而也形成了极具民族性、独特性、整体性的非物质文化遗产。遗产体系多为民俗、民间舞蹈、传统音乐等,这类资源与旅游产业的融合度颇高,为非物质文化遗产旅游产业化开发提供了可能。

3 南岭瑶民族山区非物质文化遗产结合旅游扶贫开发的现状和困境

近年来,南岭瑶民族山区各市、县着力开发非物质文化遗产旅游资源,通过将代表瑶族文化符号的民俗、民间舞蹈、传统美术等非物质文化遗产转化为多样化的旅游产品,帮助地方制定旅游扶贫产业帮扶政策,发动社会力量办旅游等形式,共同做强做大旅游文化产业。如广东连南、湖南江永等地通过打造瑶寨景区、举办节庆活动,以“节、会、展、演”等方式发展旅游业;广西贺州八步区还通过培育和挖掘瑶族文化和民间艺人,为当地的提供了市场化文艺演出和旅游文化人才的保障,并为非物质文化遗产旅游项目提供了市场基础。各地结合地方非物质文化遗产,大力发展旅游扶贫工作,以造血替代输血功能,辐射地方群众脱贫致富,以旅游带动瑶族山区脱贫,均起到了明显的效果。但在开发过程中,因片区的特殊性,导致发展过程中仍存在不少阻碍:

3.1民族山区相对封闭的地理空间和落后文化环境导致人力资本贫困

由于南岭山区地形复杂,山路崎岖,交通受阻,当地民族群众市场意识淡薄,缺乏创新精神。甚至不少人参与工作具有随意性,依旧依靠从事低风险低回报的传统农业生产,勉强维持生计。并没有把参与旅游业当作一项正常的工作来看。更多的南岭瑶山区由于缺少非物质文化遗产缺乏整理和传承的旅游人才,掌握传统技艺或音乐的多为年老者,年轻一代的非物质遗产文化学习严重缺失,导致在社会变迁中非物质文化遗产艰难传承。

3.2开发过程中利益分配不均,忽视贫困主体利益,缺乏精准保护

社区居民(贫困人口)是旅游扶贫的对象,在旅游扶贫中往往扮演着双重角色,即以旅游扶贫的客体和主体的双重身份出现,是旅游扶贫“最有力的内源动力之一”[15]。而实际情况是,贫困主体参与旅游扶贫仍存在不少障碍。地方政府是推动地方旅游业发展的主导者,通过让利、让股等形式,发动社会力量办旅游,旅游扶贫本身是动态发展的过程,贫困主体参与到旅游扶贫的方式、程度也会变化。不少贫困主体只能参与低层次的旅游项目,如摆设小摊买卖土特产或是参加歌舞表演活动,甚至缺少工作机会,被排斥在外。王映叶(2013)在调查湖南江华瑶族村落时发现,莲花地村村民反映从旅游中获益甚小。村民根本没有机会参与旅游工作。唯一得到的好处是村委每年从开发商那得到7 000元租赁费,及每年给当地每位村民发两张景区的门票,这根本改变不了自身的生活条件[16]。作为地方资源的拥有者(贫困主体)掌握旅游开发的文化资本,而地方政府和开发商掌握着社会和经济资本。贫困主体在旅游资源开发后不能获得合理的剩余索取权,不能以产权所有者身份参与开发,甚至在连南的三排、南岗等地,当地瑶民认为在开发时没有受到应有的尊重[17]。因此,旅游发展过程中把多数贫困人口排斥在外,忽视主体利益,将贫困人口不加区分同等对待,缺乏有效动态管理和监督管理,这与旅游扶贫参与的核心“向贫困人口赋权”相差甚远。

此外,非物质文化遗产旅游产业扶贫在项目上缺乏精准定位,盲目开发,产品雷同化现象严重,导致景区间恶性竞争。扶贫资金倾向于扶持龙头企业,真正贫困主体没有受益,或是扶贫之后缺乏后续保障措施,导致返贫现象严重等。

4 旅游精准扶贫下的南岭瑶非物质文化遗产的路径选择

4.1精准识别,培育具有造血功能的非物质文化遗产旅游产业扶持人

贫困对象识别是认识扶贫的首要问题,也是非物质文化遗产旅游产业扶贫到户,实现精准化扶贫的重要途径。然而,不是所有贫困人口都适合参与非物质文化遗产扶贫中来。因此,需要通过认真分析南岭瑶民族山区旅游开发条件及贫困人口情况,确定哪些地区适合开发、哪些贫困人口适合参与旅游扶贫,成为精准识别的重要工作。当地的贫困人员不仅可以成为生产者、供应者、员工,也可以是参与者、决策制定者、扶持者。鉴于南岭瑶民族地区发展落后,缺少人力、资金资本,缺乏市场进入能力和产品开发能力,可通过开展智力扶贫,提供教育和培训的机会,为山区贫困人口提供免费的职业技能培训并制定详细技能培训计划。实施惠民政策,通过提供小额贷款、低息贷款、建立扶贫互助资金等方式为贫困农户提供可靠的资金扶持,提升农户风险防范能力。

4.2明确方向,精准战略,加强各地甚至连片地区非物质文化遗产旅游产业培育

南岭瑶山区非物质文化遗产丰富,具有独特地域和民族特色,是不可替代的旅游资源。然而,是否能提高非物质文化遗产旅游产业扶贫精准度,是否能找准具有潜在优势的非物质文化遗产旅游项目,项目是否有利于贫困人口开展等则成为旅游精准扶贫工作是否能收到良好效果的考虑因素。加强非物质文化遗产旅游产业培育,将其作为地区发展的有效驱动,需要避免大规模开发式保护,产品雷同化、同质化现象。非物质文化遗产旅游产业开发应精确确立扶贫地区,结合资源的特性、区域,因地区而异,因人而异,建立非物质文化遗产旅游开发的适宜性评价体系,在有利于贫困人口发展,满足市场需求的前提下,指导构建适合当地的旅游开发模式[18]。南岭瑶民族山区山脉相连,具有相对较完整的地理文化相似性。鉴于各类旅游项目易于出现雷同化,以及政府投入有限的局限性,可考虑连片开发,三省建立跨区域多元旅游扶贫协调机构,采用空间协作发展的方式,从而进一步加强南岭瑶非物质文化遗产旅游产业发展。

4.3建立非物质文化遗产旅游扶贫产业预警机制,进行精准管理,动态监测

可通过建立南岭瑶连片民族山区非物质文化遗产旅游扶贫网络系统,将旅游项目、市场动态、贫困人口等信息建成数据库。通过动态监测的预警机制,有效精准地保护扶贫成果,并防止“返贫”现象的发生。这样也能更有效地将精准扶贫的效果与地方旅游扶贫考核挂钩,做到精准评判。

[1]Kenji Yoshida.The museum and the intangible cultural heritage[J].Museum International,2004(1):108-112.

[2]崔凤君,罗春培.旅游与非物质文化遗产的保护[J].法制与社会,2006(10):195-196

[3]宋欢.旅游开发与非物质文化遗产保护[J].沧桑,2006(4):88-89.

[4]陈能幸,陈炜.南岭走廊少数民族非物质文化遗产的分类及特征[J].柳州师专学报,2009(6):23-27.

[5]龙永华.精准扶贫视域下湘西州农业产业扶贫模式创新研究[D].吉首:吉首大学, 2015.

[6]西奥多·舒尔茨.经济成长和农业[M].郭熙保,译.北京:中国人民大学出版社,2015.

[7]Ra Gaiha.农村脱贫战略的设计[M].聂风,译.北京:中国农业科技出版社,2000.

[8]汪三贵.反贫困与政府干预[J].管理世界,1994(3):40-46.

[9]曹洪民.中国农村开发式扶贫模式研究[D].北京:中国农业大学,2003.

[10]刘冬梅.中国政府开发式扶贫基金投放效果的实证研究[J].管理世界,2001(6):123-131.

[11]习近平:更好推进精准扶贫精准脱贫,确保如期实现脱贫攻坚目标[EB/OL].(2017-02-22)[2017-03-22]http:∥news.xinhuanet.com/politics/2017-02/22/c_1120512040.htm.

[12]吴忠军,邓欧.南岭民族走廊贫困现状与扶贫开发研究[J].广西民族研究,2014(6):136-146.

[13]高波,张志鹏.文化资本:经济增长源泉的一种解释[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),2004(5):102-112.

[14]许倬云.中国古代文化的特质[M].北京:新星出版社,2006.

[15]王兆峰.民族地区旅游扶贫研究[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[16]王映叶.少数民族妇女参与旅游扶贫实践探析:以湖南省江华瑶族自治县为例[D].上海:华东理工大学,2013.

[17]翟娜.少数民族地区旅游资源开发中的权益分配研究[D].广州:广东技术师范学院,2013.

[18]朱赟,叶新才.非物质文化遗产旅游开发适应性评价研究:以惠安女聚集地为例[J].旅游论坛,2015(3):89-94.