基于网络文本的花海旅游地游客凝视研究

——以婺源县为例

董亮亮 胡明文

(江西农业大学国土资源与环境学院,江西 南昌 330045)

近年来,在“花海引爆旅游”的诱惑下,我国各地纷纷打造花海发展旅游,各种“花节”也随之精彩纷呈,催生了光彩夺目的“花海经济”,成为我国旅游产业的又一新名片[1]。游客在花海旅游体验过程中通常借助摄影、写生、文字记录、文学创作等方式将“凝视”内容转化为具象化的图文信息,并上传至博客、微博、在线旅游网站等平台进行交互共享。基于此,笔者利用旅游网络社区平台获取与婺源赏花游主题相关的文本信息,借助ROST Content Minting(ROST CM)软件提取高频词汇,采用内容分析法和编码理论,分析花海旅游地游客凝视内容及情感态度。

1 游客凝视理论与研究综述

1992年,英国社会学家约翰·厄里提出“旅游凝视”概念,旅游凝视是将旅游动机、行为、体验感知等进行融合并抽象化,旅游者以此作用于旅游地以及旅游地社会关系,实现旅游地的物质与文化、时间与空间的社会性重构[2]。从上述定义中不难发现,游客凝视具有反向生活性,且游客在介入到旅游目的地的物质景观和人文景观的过程中,游客和目的地居民在角色、文化层次、族群、社会经济状况等方面的差异决定了游客凝视具有不平等性、支配性、变化性和社会性,另外游客旅游体验的过程也是符号收集的过程,这也表明了游客凝视具有符号性[3]。

国外对游客凝视的研究焦点聚集在游客凝视的主导性影响着目的地居民的行为方式、思想动态、族群文化等方面,最终作用于旅游目的地的社会经济和文化[4-6]。国内对游客凝视研究也进行了本土化尝试,主要集中在利用游客凝视的具体形式研究民族地区文化变迁[7]、乡村文化保护[8]、旅游凝视行为模式的构建[9]等,也有学者尝试利用游客凝视的物化表现形式:摄影照片、网络游记、微博等去提取图文信息中的量化信息数据,以此探讨游客凝视与旅游目的地形象的关系[10-11]。

2 研究方法与样本选取

2.1研究方法

内容分析法是一种对图文信息符号进行客观、系统、定量化统计描述的研究方法,其本质是探索符号表征下所蕴含的信息的过程,经层层推进、渐进挖掘,直至找出具有规律性、代表性以及有价值的符号内容。本文借助ROST Content Mining(内容挖掘软件),提取婺源赏花游网络文本信息的高频词汇,作为游客对婺源花海旅游凝视研究的基础,以此探寻游客凝视的内容及情感态度。而游客在婺源赏花的实践,其本质是游客与油菜花为核心的婺源田园风光之间的交互关系。因此,采用Hall(1980)的编码理论将游客对花的凝视内容进行逐级编码,自下而上的反推婺源赏花符号信息的核心本质[12]。

2.2样本选取和处理

自媒体时代下,游客借助在线旅游社区平台进行信息交互与共享,网络游记和点评成为官媒之外的另一种重要信息来源渠道。基于此,本文选择蚂蜂窝和携程旅游网两个有代表性旅游社区服务品牌,以“婺源油菜花”为关键词进行检索,将游记和点评的检索结果作为样本源,但由于游记和点评信息数量巨大,质量参差不齐,主题偏离程度不一,故而按照以下条件进行筛选:(1)游记的时间选取与油菜花花期重合的2—5月,力求不遗漏。(2)游记内容需具备过程、景观、感受3个基本要素,侧重选取对花卉景观有观赏感知以及体验感受的文章。(3)删除干扰信息,比如官方攻略、景点概况和历史介绍、散文诗歌、旅游小贴士以及图片为主的游记。(4)坚持热门推荐游记为主,普通游记为辅的原则,样本收集以“精华”“推荐”“典藏”等级别的游记为主,且浏览次数低于1 000次的不做考虑,普通游记视内容情况而定。最终,收集到了150篇,总字数12万左右的网络游记作为本次研究的样本。另外,依托携程旅游网“游友点评”栏目中的文字点评,将婺源旅游所有景点的点评信息作为样本来源,而后删除赏花旅游体验感受主题之外的点评信息,得到总字数6万左右的样本内容。最终收集到18万余字的样本内容作为本次研究分析的基础资料。

为增加样本分析的精准性,本文在分析之前进行了相关的前期处理:(1)利用ROST CM6软件中的文本处理功能,先进行一般性行处理,删除文件空行以及表情符号等无用信息;(2)建立同义词替换辅助文件。利用“批量词群替换”功能将意思相近的词汇进行替换统一,比如“菜花”“黄花”统一为“油菜花”,“粉墙黛瓦”“黛瓦白墙”统一为“白墙黛瓦”等;(3)自定义分词表。增加与婺源赏花游主题相关的特定词汇,比如“白墙黛瓦”“徽派民居”“中国最美乡村”等,尽可能降低软件分词识别不明所带来的干扰;(4)自定义过滤词汇,在软件系统自带的过滤词汇基础上增加排名靠前的连接词、过渡词、称谓表达词等,比如“然后”“而且”“他们”“需要”等等。

3 结果分析

3.1游客出游信息分析

表1 游客出游基本信息

由表1可知,文本在经过预处理之后,显现出来的游客出游基本信息具有以下特点:(1)受花期的影响,出游时间集中在3—5月,另外暖春叠合春假假期也催生了部分2月的赏花出游。(2)行程天数多集中在1~2天和3~5天,多以短程游和周末游为主。(3)出游伴行人员集中在情侣、家庭亲人、朋友(闺蜜)三种,商务出游、单独出游的比重低。(4)赏花旅游的玩法集中在摄影、美食、人文、自由行、自驾游,其中摄影是最集中、最认同的玩法。

3.2高频特征词分析

3.2.1 高频特征词汇提取

样本经预处理后导入ROST Content Mining软件中,提取前100名高频特征词(见表2)。根据表2中的词汇属性(名词、动词、形容词等)以及能指属性,提取游客对婺源花海凝视的内容指向:(1)旅游吸引物指向。婺源赏花旅游的核心资源指向“油菜花”“花海”,与官方宣传不谋而合。(2)地域指向。赏花地域指向婺源东线线路景点,包括“江岭”“篁岭”“庆源古村”,其中“江岭”占主导。(3)场景指向。高频词“梯田”“观景台”“层层叠叠”“漫山遍野”“徽派民居”“白墙黛瓦”“点缀”“山谷”“稻草人”“花环”等,其构成了游客赏花凝视的场景要素。(4)时间指向。“花期”“春天”“清明”“下雨”“阳光明媚”等词汇指向了油菜花的自然属性所对应的时间和天气因素。

根据高频词汇的所指属性将游客赏花体验的感知按照正反属性划分为:(1)积极感知。高频特征词“漂亮”“美景”“壮观”“值得一去”等是对婺源油菜花景观积极、正面形象的认可。(2)消极感知。“失望”“遗憾”“大煞风景”等高频特征词也显现出游客会因凝视诉求得不到回应而产生消极情感。另外,游客在赏花体验过程中受到目的地旅游服务因素的干扰,比如高频词汇“堵车”“管理混乱”“太坑”“坐地起价”“乱停放”等,这些增加了游客情感态度的负面判定。

表2 排序前100的高频特征词汇

3.2.2 语义网络分析

借助ROST语义网络和社会网络生成工具,将分词后的样本文件导入,启动NetDraw生成语义网络分析。由分析结果可知:游客对婺源花海凝视围绕“油菜花”“婺源”“江岭”“梯田”四个中心节点辐散开来,中心节点与次节点的语义关系连接与高频特征词汇高度吻合,且次节点与中心节点对应的特征词汇在关系和语义的解释上是合理且流畅的,比如,游客在“赏花”过程中选择最佳“观景台”进行“拍照”,而后对油菜花的景致发出“漂亮”“震撼”“值得一去”的感慨。

3.2.3 游客凝视内容的类目划分与归纳

本文将排序前100的高频词汇作为游客对婺源花海凝视内容的基础,参考Hall(1980)的编码与解码理论所用的方法,将高频词汇分为核心凝视、时空凝视、构景凝视、服务凝视以及情感态度5个主类目,主类目之下再细分为10个次类目,最后根据高频特征词汇的所指属性对应归纳至次类目(见表3)。

表3 游客凝视内容的类目划分与归纳

3.2.4 游客凝视内容分析

结合类目划分和高频特征词汇归纳情况,可以发现游客在赏花体验过程中的凝视内容是围绕着官方媒体传递的核心符号和印象而辐射展开,其中核心凝视包含了旅游吸引物(油菜花、花海),地域指向(东线、江岭、篁岭等),旅游标签(中国最美乡村、田园风光、白墙黛瓦等)3个主要方面。随后,游客通过开展旅游实践以回应脑海中的旅游地表征符号框架,主要体现:(1)强调时空维度的合适。赏花旅游体验受花卉植物自然属性、外部天气以及场域环境的影响较大,选择合适的时间和空间非常关键,这也迫使游客迎合“花期”出游、“赶早”上山、避开“高峰期”和“周末”等。(2)追求摄影构景的最佳。摄影作为旅游凝视的有形化、具体化的表现形式,在赏花游中更是游客主要的旅游行为,游客选取“最佳拍照位置”将“层层叠叠”“漫山遍野”的油菜花置于方寸之间,得到整体构景效果的最佳,而局部构景则通过近景特写的方式实现,比如“花环”的出彩、“稻草人”的静态、徽派民居的“点缀”都构成局部凝视所需的场景要素。(3)服务辅助。游客内心在“赏花”这一核心凝视需求的遮蔽下,目的地的旅游服务中正面、积极因素会被习惯性地缩小化,甚至淹没在主凝视的浪潮中,一旦辅助实现核心凝视需求的旅游服务存在缺陷与不足,阻碍了主凝视的顺利实现,游客心中对此会作放大处理,继而影响赏花的情感态度倾向,比如景区公路狭窄导致“堵车”、包车过程中当地司机“坐地起价”等都导致了游客负面点评。最后,游客综合多方面因素对赏花旅游体验做出了情感态度的判断,其中积极情感态度无论是频次还是词汇数量上都占据绝对优势,而消极情感态度多由于时间、天气以及旅游服务的不佳而产生。

3.3游客凝视的情感态度分析

3.3.1 整体感知分析

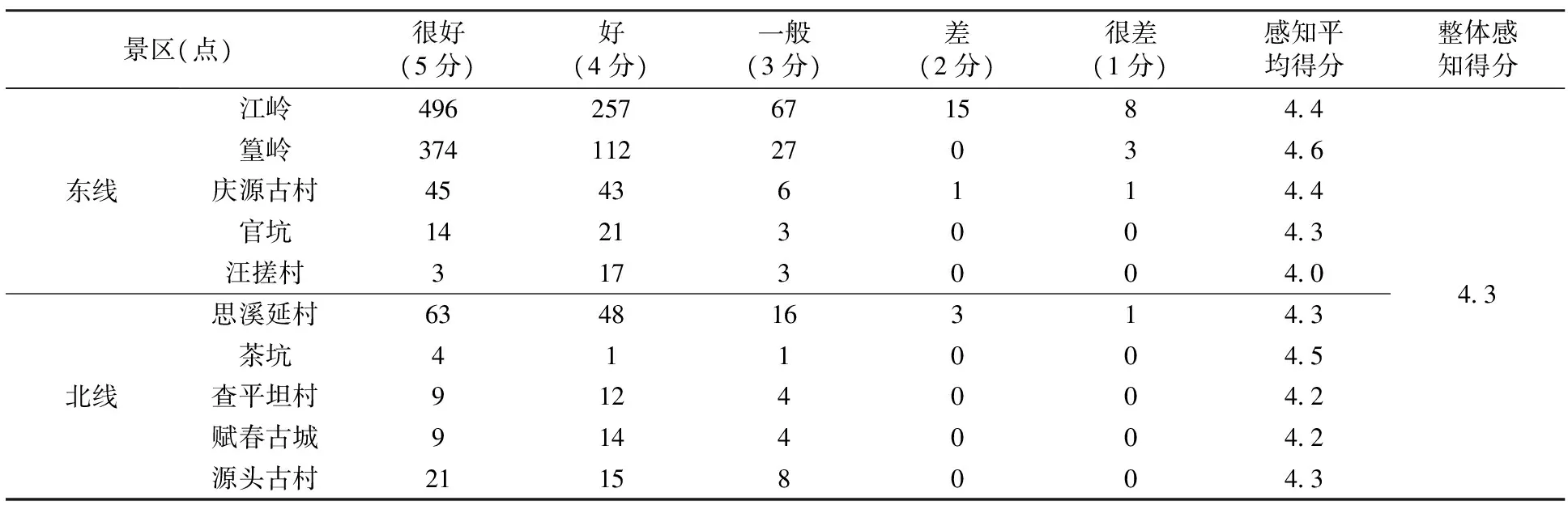

婺源旅游的景点分散、类型差异大,各条路线的核心卖点不一,其中婺源官方网站宣传的油菜花照片多出自于东线线路上的江岭、篁岭等地的花海景观,故而游客来到婺源寻觅“花花世界”必走东线,而北线上的一些古村落凭借原汁原味的田园风光也受到了摄影发烧友和喜欢清静的赏花游客的青睐。基于上述缘由,本文借助携程旅游社区服务平台中的“游友点评”栏目,选取东线线路上的江岭、篁岭、庆源古村、官坑、汪搓村和北线线路上的思溪延村、茶坑、查平坦村、赋春古城、源头古村共10个景点,而后遴选出与赏花主题相关的点评信息,其中江岭843条、篁岭516条、庆源古村96条、官坑38条、汪搓村23条、思溪延村131条、茶坑6条、查平坦村25条、赋春古城27条、源头古村44条。点评分为“很好”“好”“一般”“差”“很差”5个层次,采用5分制对应层次赋分并计算各点的感知平均得分,而后得出整体感知为4.3分(表4),高于“好”这一层次,可见游客对婺源赏花体验的整体感知是积极和正面的。

表4 游客对婺源赏花游的整体感知

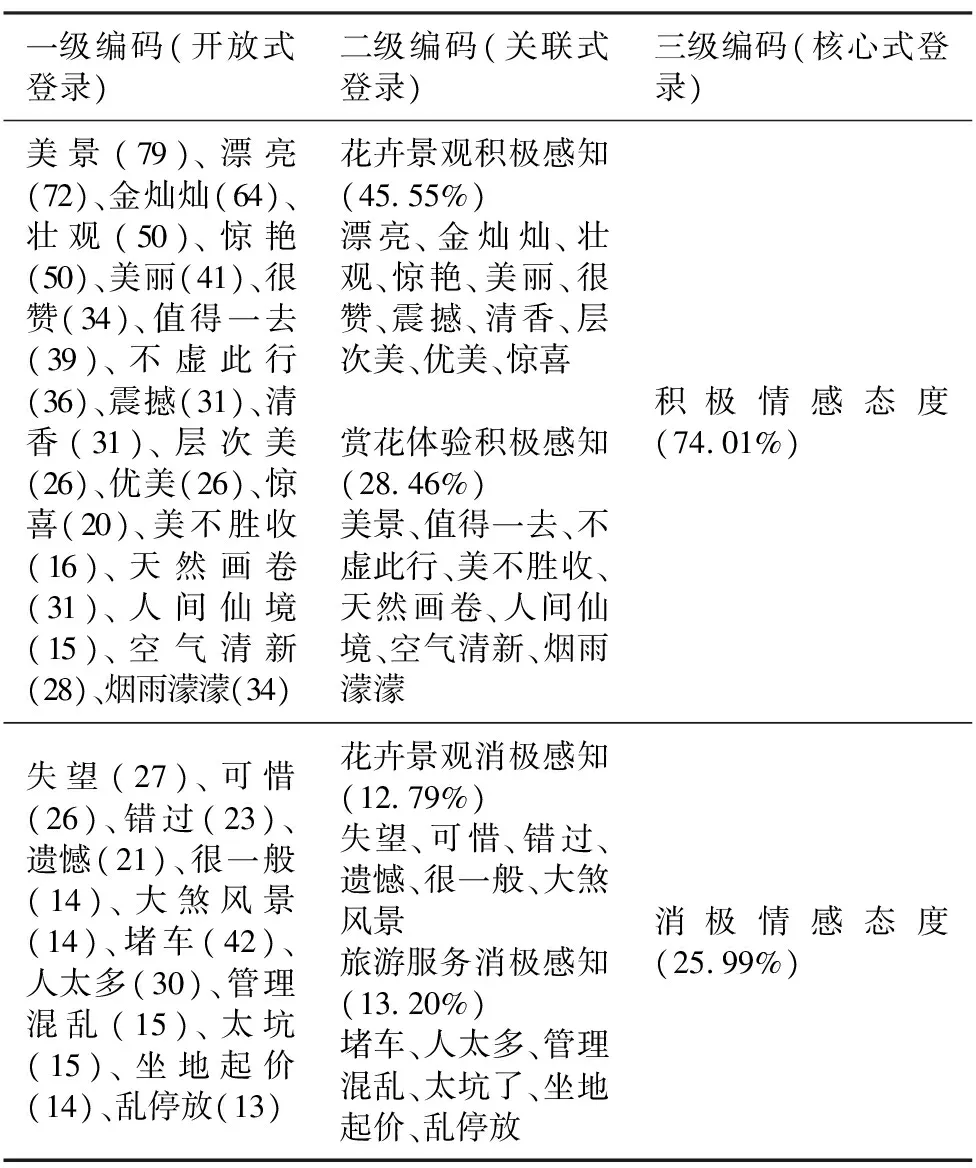

3.3.2 情感态度分析

情感态度词汇作为游客对于赏花游体验的一种文字情绪表达,其背后反映的是游客赏花凝视的回应情况,还有赏花体验的质量状况。借鉴编码理论,将东、北两条线路上10个景点的1 749条点评信息作为编码基础,经概念化处理后提取977条与情感态度相关的点评,之后逐一登录并提炼,最终将样本词汇凝练为2个核心类属、4个关联子类属(表5)。从表5中可以看出,游客的赏花体验积极情感态度(74.01%)远高于消极情感态度(25.99%),说明游客对婺源花海的凝视回应情况良好,赏花体验质量较高。其中,花卉景观积极感知子类属的内容,主要是对油菜花配合梯田景观进行规模化的呈现所带来的“漂亮”“壮观”“震撼”“层次美”的感知,且该类属比重(45.55%)占核心类属的61.54%,可见花卉景观积极感知主导了游客的积极情感态度。另外,在花卉景观基础上配合区域环境要素,比如“徽派民居”“群山环绕”“云雾缭绕”,呈现的整体景观使得游客发出“美景”“天然画卷”“人间仙境”“不虚此行”的感慨,视为游客对婺源游客凝视的另一面。而消极情感态度的产生的缘由主要有:一是花期已过,花卉凋零景象与先前脑海中的表征符号截然相反,游客内心存在巨大落差。二是游客赏花时机不佳,早来或是晚来都没赶上油菜花繁盛绽放的状态。三是游客人数太多,增加游客赏花的局促感和狭窄感,尤其对摄影构景而言,人山人海置于美景中尤为“大煞风景”。另外,“堵车”,私家车“乱停放”,“管理混乱”,“坐地起价”等等,阻碍了游客赏花目标的顺利实现,这为消极情感态度的判定埋下伏笔。

表5 游客凝视的积极情感态度逐级编码(N=977)

4 结论与建议

游客在婺源花海旅游地的凝视核心是围绕着花海景观以及与其搭配的地标景观展开的,无论是时空维度的符号寻找还是构景效果的追求,都是游客为回应成文符号和追逐景观印象而产生的相应行为。且游客凝视过程产生的积极情感感知明显高于消极情感感知,整体感知评价较高,说明游客的凝视需求得到了很好的回应。但这一过程中不乏阻碍凝视目标实现的内外因素,因而笔者据此提出相关有针对性的建议:

第一,强化专业对口农业科技的研发与投入,从技术层面缓解油菜花花期短和盛花状态受天气因素影响的问题,同时配合科学、合理的田间农作管理。另外,丰富地标花海景观区域的油菜花品种,错开花期,延长核心景观符号的存在,同时在广阔的婺源乡村地区依托海拔差异、油菜花品种差异、油菜花套种模式等多种手段,最大程度上实现油菜花花期延长,满足游客对油菜花凝视的时间诉求。

第二,当地政府和景区间协力推进基础设施建设,尤其是针对自驾旅游的交通拥堵和配套设施的不足,当地政府需要在道路规划选址、施工建设、设施配套等方面增加政策扶持力度和资金投入力度,在硬件层面缓解旅游旺季的堵车问题。另外,景区可借助智能媒介平台(官方网站、官方微博、地区电台和电视台等)及时发布有关预警和旅游服务信息,比如路况预警、景区人数预警、花期预报信息、旅游食宿信息等,缓解因信息接收不对等而导致的“扎堆”“堵车”,实现高峰时段的有效分流与引导。

第三,规范管理当地社区旅游经营,健全社区与政府、景区的沟通机制。游客花海凝视过程中享受的社区旅游服务受低准入门槛的影响,欺诈、质价不符、服务态度不佳等类似事件时有发生,极大地降低了游客花海旅游凝视的最佳体验。因而政府需要提高准入门槛,严控准入审核,从源头上降低不规范的社区旅游经营的风险,同时配合相应的管理处罚条例,实现社区旅游经营的标本双治。另外,畅通社区居民与政府、景区的沟通渠道,通过多方参与协商来兼顾各方利益,探索合理的参与机制和管理规章,营造和谐有序的花海旅游大环境。

[1]黄平芳,魏琦.花海旅游的深度开发[N].中国旅游报,2013-10-16(11).

[2]Urry J. The tourist gaze and the’ environment[J]. Theory Culture & Society, 1992, 9(3):1-26.

[3]刘丹萍.旅游凝视:从福柯到厄里[J]. 旅游学刊, 2007, 22(6):91-95.

[4]Mcgregor A. Dynamic texts and tourist gaze[J].Annals of Tourism Research, 2000, 27(1):27-50.

[5]Bai Z. Ethnic identities under the Tourist Gaze[J]. Asian Ethnicity, 2007, 8(8):245-259.

[6]Robinson P. Emediating the tourist gaze: memory, emotion and choreography of the digital photograph.[J]. Information Technology & Tourism, 2014, 14(3):177-196.

[7]把多勋,王俊,兰海.旅游凝视与民族地区文化变迁[J].江西财经大学学报, 2009(2):112-116.

[8]徐琦. 消费社会中的旅游凝视行为研究[D].大连:东北财经大学, 2010.

[9]胡泽黎. 基于旅游凝视理论的乡村文化保护研究[J].广西大学学报(哲学社会科学版), 2009(S1):241-242.

[10]刘彬, 甘巧林. Web2.0时代下的旅游摄影与婺源旅游地形象研究:基于旅游摄影照片的内容分析[J]. 旅游论坛, 2015(2):54-60.

[11]崔红红. 旅游图文凝视下的目的地形象研究[D].上海:华东师范大学, 2010.

[12]Hall Stuart. Culture, Media, Language[M]. Australia: Unwin Hyman, 1980.