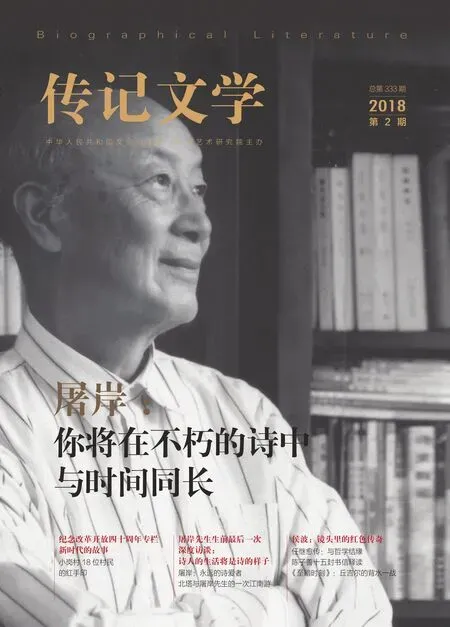

我与屠岸先生的交往始末

慕津锋

中国现代文学馆

屠岸,我国当代著名诗人、翻译家、出版家、文艺评论家,原名蒋璧厚,1923年11月出生于江苏常州。璧厚,是父亲蒋骥为他取的名。至于名字的涵义,屠岸先生认为:“大概是希望我成为一块很好的玉吧。”而对于笔名“屠岸”,他则这样解释:“我是学鲁迅,用母亲的姓,‘岸’字有对当时反动政府傲岸的意思,我很喜欢。”

中华人民共和国成立后,屠岸先生历任人民文学出版社现代文学编辑室副主任、主任及副总编辑、总编辑、专家委员会副主任,中国诗歌学会副会长,中国作家协会全国委员会名誉委员等。他先后出版过诗集《屠岸十四行诗》《哑歌人的自白》《深秋有如初春》《夜灯红处课儿诗》和《英国历代诗选》《莎士比亚十四行诗集》《济慈诗选》等翻译诗集。

2017年12月16日晚8点49分,我突然收到一条同事转发过来的屠岸先生家属的微信:“我父亲今天下午五点在医院平安离开我们,没有大的痛苦,离开前十分钟和我哥说:‘我没事!’他走得很安详。”

读完后,我的心一下子变得空落落的。几天前,我才去医院看望过老人。我以为,他会熬过这个寒冬。最近,我们正与他的家属一起努力帮助办理转院,希望老人能得到更好的治疗,尽可能减少他的痛苦。我们前一阵刚刚通过有关部门,将屠岸先生的病情及治疗资料转交给了协和医院的专家,希望他们能对屠岸先生的病情给予专业的指导。虽然,协和医院专家反馈回来的情况并不乐观,一方面老人岁数太大了,不适合手术,另一方面淋巴瘤是现在很难治愈的一种疾病。但我总相信屠岸先生会熬过去,他会慢慢好起来。我还约着同事说过两天再去医院看看老人。没想到,老人这么快就走了。

作为屠岸先生的小友,我与他的相识,始于2000年中国现代文学馆搬到芍药居新馆之际。那时,我在文学馆是从事征集工作,在文学馆举办的一次文学会议上,经过一位从事诗歌研究的同事引荐,我得以认识屠岸先生。现在一想,那已是十五六年前的事情了。时光似东流水,真是逝者如斯。

屠岸先生为本文作者所题的字

一

胆欲大而心欲细 智欲圆而行欲方这是家母教我的座右铭

屠岸

二0一一年十一月廿二日

这是2011年冬,屠岸先生在参加中国作家协会第八次全国代表大会时,为我写下的一句话。当时我想请相识的老作家们每人给我写句话,收集成册,留做纪念。因为有些老作家年岁已高,下一个五年后的大会他们能否再来北京,谁都不可预知。

我现在依旧记得屠岸先生在接受我的邀请后,首先认真地读起四川马老(马识途)为我写的那句诗:“为天下立言乃真名士 能耐大寂寞是好作家”。当看到马老为我册页所题《嘉言集》时,屠岸先生说:“既然是《嘉言集》,我要好好想想写点什么给你?”屠岸先生思考了很长时间,最终提笔极为认真地为我写下了这句话,并告诉我,这是他母亲在他小时候,常教导他的一句话。他一生都在遵循着母亲的这句教诲,不敢忘记。

说句真心话,当时我对于这句话的来历并不了解,对其确切含义,也不是十分清楚,只能大致感觉这句话的意思。后来,我翻阅了相关资料,知道其最早源于《淮南子·卷九主术训》:“凡人之论,心欲小而志欲大,智欲圆而行欲方,能欲多而事欲鲜。”而最终说出此句的则是唐代孙思邈。《大唐新语·隐逸》〔孙思邈〕又曰:“胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方。”这是他对卢照邻所说的一句话,含义是:“胆量要大,心思要细密;智谋要圆通,行为要端正。”

那一年,屠岸先生恰至米寿(88岁),却依旧清晰记得小时母亲对他的教诲,可见母亲在他心中是有着多么大的影响。

屠岸先生的母亲屠时(字成俊)是一位受过现代女子师范教育的知识女性,她同时又深受家庭传统文化影响,在诗、画、音乐方面都有很深的造诣。屠岸称母亲为“了不起的女子”。屠时家族在常州算得上是名门望族,屠岸曾自豪地介绍过他的大舅公(屠岸外公的哥哥)说:“大舅公屠寄,字敬山,是辛亥革命常州元老之一,也是近代史学家,是光绪年间的进士,拥护孙中山的民主革命,响应武昌起义,曾跟随孙中山。大舅公还是辛亥革命后武进县的首任民政长,后任国史馆总纂。”屠寄作为大学者,曾编著史书《蒙兀儿史记》。屠岸的大舅屠元博也是一代名士,著名的常州中学创办人,曾在北京担任过中华民国国会议员,后被日本人毒害而死。

从小,屠岸便受到出身世家的母亲的熏陶。那时家中有一幅对联:“春酒熟时留客醉,夜灯红处课儿书。”下联描述的正是屠岸当年的学习生活。在这位“了不起的”母亲的教导下,屠岸从少年时代便跟随母亲吟诵古典诗词,先读《古文观止》《古文辞类纂》,后又开始学习《唐诗三百首》《唐诗评注读本》。屠岸先生至今仍记得,在读《古文观止》时,母亲规定他读三十遍,并在书中夹上带有数字的字条,读一遍就抽出一个字条,直到字条全部被抽出。正是在这种严格训练中,古文和古典诗词在屠岸心中烙下了深深的印迹。后来,屠岸先生更是将母亲教导孩子吟诵诗歌的习惯延续到自己的家中。自2003年,每逢周末或节假日,屠岸先生便与子女、孙辈举行“家庭诗会”,朗读、赏析诗歌,家中充满了浓重的诗的氛围,可谓是“诗书传家”。

爱好诗歌的母亲对屠岸的影响,无处不在、无时不在。屠岸14岁时曾得过一次严重伤寒,高烧不退,以致昏迷。等他醒来时,首先看到的是母亲充满爱意和焦虑的眼神。屠岸病情稍好,母亲便吟诵唐诗宋词给他听,母亲希望这些古诗词能帮助儿子减轻病痛带来的苦闷。屠岸先生至今还记得:抗战时期,他们举家逃难到亲戚家,母亲一边做针线,一边吟诵杜甫的《春望》:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。”抗战爆发后的颠沛流离,让少年屠岸对这首诗有了切身感受,也让他体会国弱民被欺的痛苦。这些人生经历促使年轻的屠岸开始思索自己的未来、国家的未来。

从母亲那里得到的中国古典诗文的滋养,对于屠岸是一种润物细无声的影响。初二时期,屠岸曾悄悄作了一首旧体诗,当被母亲发现后,屠岸惴惴不安,害怕母亲会说他不务正业。但母亲不仅没有责备他耽误学业,反而细心批改了他的习作,并用心教他分辨平仄、音韵,并要求他要学会大声吟诗的习惯,说这对于诗歌创作是很有帮助的。在母亲吟诵诗歌的感召下,屠岸也养成了吟哦的好习惯。2016年,已是93岁高龄的屠岸先生在与好友高莽、罗雪村等相聚时,依旧用饱满的热情朗诵着他心中的诗歌。

除了诗歌,屠岸还从母亲那里学习绘画。他尤喜速写。19岁那年夏天,在吕城,屠岸画了很多速写,其中有一幅他与哥哥下棋的炭笔自画速写,他自己极为喜欢,一直保存下来,后来这幅画作为插图被他选入自述集《我的诗歌创作·“诗呆子”的痴迷状态》中。

2014年5月10日,中国现代文学馆举办了“边写边画——六位作家速写展”。这六位作家分别是屠岸、高莽、赵蘅、肖复兴、罗雪村、冯秋子。展品中最早的一幅速写便是1939年屠岸所作的画作。屠岸先生的速写以风景画居多,他笔调沉静,充满诗情。对于速写,他认为:“速写贵似写诗,须抓住刹那,注入脑际的闪电。”

对于母亲的教诲,屠岸一直常记心中,从未忘怀;对母亲的思念,也一直长埋心中,晚年在台湾游历时因看见了久违的萱草,激动地写下了一首《萱草》,表达对母亲的思念:

萱草,萱草,我藏在心中的忘忧草;

萱堂,萱堂,我永远怀念的亲娘。

母亲想外婆,把画室命名为萱荫,

我思念母亲,让萱荫做我的书房。

屠岸先生的速写作品

画室的墙上挂着“萱荫阁”匾阁,

书房的桌上摆着“萱荫阁”图章。

品尝过金针菜无比纯真的甘美,

却不曾见到过萱草生长的模样。

我曾经询问过朋友,想一见萱草,

始终没如愿。我责备自己的荒唐。

突然,在彰化民俗文化村植物园,

一大片萱草在我的眼前放绿光。

扑上去,抱住它!感谢宝岛为我

提供了与母亲灵魂相会的地方。

二

我与屠岸先生相识相交近16年。每逢春节和生日,只要没有其他事,我都会前往他位于和平里的家中登门拜访。屠岸先生现在所住的房子,依旧是50年前他在《戏剧报》工作时单位分给他的老旧楼房。我记得自己第一次登门拜访时很不理解:这位曾做过人民文学出版社总编的大诗人,怎么还住在这么陈旧的房子里?这不过是一个极为普通的三室一厅,房子面积也不大,客厅和卧室到处都是书。

住在这狭小的空间里,屠岸先生从未抱怨,反而是那样地惬意与洒脱。唐代大诗人刘禹锡曾有《陋室铭》传世,其悠远的意境、淡泊的情怀,至今仍是中国文人安贫乐道的座右铭。屠岸先生曾效仿《陋室铭》写了一篇《斗室铭》:

室不在大,有书则香。人不在名,唯德可仰。斯是斗室,唯吾独享。隶篆依次立,水墨笼三墙。谈笑有知己,往来无大亨。可以阅莎士,听萧邦。无声色犬马之累,无追名逐利之忙。京都老虎尾,海上缘缘堂。竖子云:彼此彼此!

诗中,屠岸先生将自己的书房比作鲁迅北京故居中加盖的“老虎尾”和丰子恺早期在上海的简易宿舍“缘缘堂”。也许正是有了这一室的书香,屠岸先生怡然自得,别无他求。这种心境,让我敬佩不已。我想这首《斗室铭》既是其书房的真实写照,更是一位宁静致远、淡泊明志的中国知识分子内心世界的展示。这间斗室是诗人为自己构建的天地,虽然不大,但高雅、宁静,在这里,他能够保有自己那份善良、温厚的天性和追求自由的灵魂。

我对诗歌并不是很了解,所以每次来到屠岸先生家中,我大都会跟他谈谈文学馆最近的动态、我所认识的他的作家朋友最近又有什么新情况、文坛又出现什么新鲜事……他总是面带微笑,静静地听我说。有时,也会跟我聊起他过往的一些故事。有一次,大概是2015年中旬,中国现代文学馆刚刚举办了“台湾诗人纪弦文物文献捐赠仪式”,不久,我在探望屠岸先生时,问他是否认识纪弦?屠岸先生说没有见过他本人,他第一次读他的诗大概在20世纪40年代初的上海。纪弦比他大十多岁,是老一辈的诗人,他的诗歌在台湾和海外有比较大的影响。

随即,屠岸先生跟我讲起一件他与纪弦之间的一个小故事:“抗战时期,他(纪弦)在上海办过一个刊物叫《诗领土》,当时他的笔名叫路易士。他大概知道我这个人也写诗,就派一个人来和我联系,但那天我恰恰不在家。我母亲问他是哪里的,他说是《诗领土》的。我母亲不知怎么听成了司令部。她就很害怕,说怎么日本宪兵司令部来找我的儿子了?她就说我儿子不在这里,《诗领土》的人就没再和我联系过。……纪弦的诗总的来说,我读得不多,我感觉他的语言有一些新的东西,不是很传统,是一种现代主义的风格。”

屠岸先生的语速不是很快,偶有常州的一些音调。在我眼中,他是一位风度翩翩、温和儒雅的谦谦长者。他在与我谈话时,总是目光炯炯,神情专注,坐时也常常是身体笔挺,两手相握,让我从内心感到他在认真地倾听着我的诉说,这份对他人的尊重,让我敬服。

屠岸先生曾对我说其实自己年少时身体不好,当时很多人都说他活不长,但没想到,后来他的身体渐渐得到恢复。到了晚年,总体感觉还是不错。其实也没有什么特别的保养方法。空气好时,就出去散步。每日生活十分规律。饮食上吃得较为清淡些。他的家人曾告诉我,他崇尚儒家的中庸之道,即不偏不倚、不亢不卑、不争不闹、不气不恼,处事讲究阴阳平衡。我想心态其实是最重要的良药,心态好,一切皆安。

三

每次见面,屠岸先生对我的征集工作总是很关心。他不仅身体力行地积极向文学馆捐赠自己的资料,还帮助我结识新的作家朋友。我与周有光老人的相识,端赖于他的介绍。有一年春节,我提前去给屠岸先生拜早年,在谈及我在征集中所认识的老作家时,屠岸先生建议我可以去看看他的表兄周有光,试着征集他的一些资料。我说我知道周老,但并不认识他,手边没有他的联系方式,也不知他住在哪里、怎样去拜访。屠岸先生当即很热情地把周老的联系方式和地址给了我,并告诉我,可以打着他的旗号去拜访,周老应该不会让我吃闭门羹。他跟我说,周老很喜欢有人去陪他聊天,老人其实是害怕寂寞的。这于我而言,可谓是天赐良机,能跟中国“汉语拼音之父”周有光见面,这不是谁都能有的机会。就这样,我很快打着屠岸先生小友的旗号与周老联系。不久,我便顺利前往周老位于人民文学出版社后面后拐棒胡同的家中,登门拜访了这位从民国走来的大师。

与周老相识多年,我受益颇多。周老常告诉我,作为年轻人要学会“从世界看中国,不要从中国看世界”,目光要放得长远,不要计较一时一地的短暂得失,人要有大胸怀。而且一个国家、一个民族要对世界先进科技有着永不停歇的追求,只有这样,这个国家和民族,才会有希望。中国现在还远没有到沾沾自喜的时候,我们还有很多事情要做。每每我与屠岸先生谈起周老的很多观点时,他也表示非常赞同。

其实,屠岸与英文诗歌的缘分也是源于他的表兄周有光。周有光当时就读于上海光华大学,屠老则在上海上高中,正是从表哥那里看到的《牛津英国诗选》和《英诗金库》激发了屠岸对英文诗的浓厚兴趣。周有光的老师周其勋是一位外国文学根底极厚的教授,他的讲义让屠岸对英文诗有了更加深刻的理解,从此使他与英文诗歌终生相伴。屠岸后来曾说过:“我从有光大哥身上得到非常多的文化教益。”在屠岸眼里,周有光是一位充满着乐观与智慧的兄长,他曾回忆:

张允和大姐过世以后,有光大哥本来非常悲伤,但很快就平静下来了。他曾经跟我说过这样含有哲理的一句话:西方有一位哲学家说过,人的死亡是为后来者腾出生存空间,这样人类就可以生生不息,一代一代地传下去……从这样一个观点来看待死亡对我来讲很新鲜,但又印象深刻。

近几年,随着屠岸先生年事渐高,他与周老每年见面次数也越来越少。毕竟岁月不饶人,屠岸先生也已是90多岁的老人了。表兄那没有电梯的三楼,于他而言也已是很难攀爬。但在心中,他却一直牵挂着这位兄长。

2017年年初,周老在家中过完110岁生日后的第二天,便安详地离开了这个世界。当屠岸先生得知表哥仙逝的消息后,当天便写了两首诗送别周老。一首《贺有光大哥百一二寿》,一首《悼有光大哥仙逝》。

贺有光大哥百一二寿

矍铄冰清耄耋超,

披沙跨海搏腾蛟。

红尘俯瞰芸芸热,

字库攀登节节高。

创意氤氲新仓颉,

拼音浩荡亮瞿陶。

明时蔼逊辞之父,

方案风云万国标。

2017年1月14日晨8时半

悼有光大哥仙逝

一声霹雳电传来,

智觉惘然眼发呆。

超耋寿翁登仙去,

群黎仰首瞩云台。

浩然正气谁能屈,

著作等身洵大才。

方案实施标准化,

全球铁定莫疑猜。

2017年1月14日上午10时许

作为周老的小友,当我得知消息后,本想与周老家人联系,看能否到家中悼念,以及询问周老追悼会的时间,我想去送周老最后一程。但无论怎样打电话,周老家中都一直无人接听。后来,没办法,我只好打扰屠岸先生。我知道这时本不应去打扰他,但除了屠岸先生,我无人可问。而且远在成都的马老(马识途),也专门打电话请我代表他去给周老送个花篮,以示哀悼。对于这位103岁老人的远方重托,我是无论如何也要完成的。

屠岸先生在电话中告诉我,周老的后事由他的单位和他在美国的孙女主持,他也在等消息。他说,一旦有消息,他会第一时间通知我。后来,屠岸先生的女儿很快把负责周老后事的同志的电话给了我。1月15日上午,我在征得周老治丧小组负责人的许可后,急忙赶赴周老后拐棒胡同的家中,代表文学馆征集室和马老向这位世纪老人送上了最后一束鲜花。在他的遗像前,我深深地三鞠躬。之后,屠岸先生的女儿给我打电话,说因为一些原因,周老的家人不愿举办追悼会,只希望由家人送别周老,就不邀请其他朋友参加了。也许家人是希望周老能不被打扰地、静静地离开这个世界。

对于无法送别周老最后一程,我内心非常失落。但我还是非常感谢屠岸先生和他的女儿第一时间告诉了我这个消息,我亦深深体会到屠岸先生待人的真诚与信义。像对我这样的小友,他还是那样的挂心和关照。

2017年2月,屠岸先生让女儿给我打电话,说最近收到了上海人民出版社刚刚出版的一套他翻译的《莎士比亚十四行诗》线装本和海天出版社出版的《莎士比亚十四行诗》精装本以及《屠岸诗文集》,因为比较沉,而且家中正准备装修,希望能麻烦我去取一趟。我说:“这哪叫麻烦,这是我的本职工作。我要感谢您们对我工作的大力支持呢!”当天中午,我便开车前往和平里。

当我走进屋中,正在休息的屠岸先生赶忙起身相迎,让女儿找来他的签名笔,随即便坐在他的书桌旁,认真地在每一本上写下他的签名与题词,最后还特地跟我说,《莎士比亚十四行诗》精装本因为印数少,出版社给他的非常少,所以只能捐赠这一套,还请文学馆见谅。对于他的其他资料,他会慢慢整理,符合文学馆要求的,他在以后合适的时候会继续捐赠给文学馆。对于屠岸先生的认真与真诚,我极为感动。为了不耽误他的休息,我拿着签好名的新书起身告辞,他一直送我到门口。

一晃半年过去,我9月初刚刚调整了工作,由征集室调往保管阅览部。由于我以后将不再负责征集,想着可能与这位老人见面的机会会少一些。不承想,10月初得知《传记文学》杂志想在2018年年初做一期屠岸先生的专题,斯日主编知道我与屠岸先生比较熟,希望我能帮忙联系,她想进行一次专访。在征得先生同意后,10月14日下午,我陪着斯日主编前去他家中拜访。那天,屠岸先生比我上次来时感觉身体弱了些,但精神还是很不错。那次采访大概进行了两个小时,斯日主编提问,屠岸先生作答,我则坐在一边静静地听着。屠岸先生在采访中讲起了他的父母、他的学生时代、他的表哥周有光、他所喜欢的莎士比亚、他对诗歌的看法。当讲到他亲历的那些人生坎坷时,屠岸先生是那样地平静,那样地淡定,他那优雅的气质,让我倾服。先生在回顾其一生时,微笑着说自己真的是“生正逢时”,没有什么可遗憾,也没有什么可抱怨的。

我最后一次见到屠岸先生,是在12月初的和平里医院。当得知屠岸先生住院,我和同事当天下午便前往医院探望。当我们走进病房时,我看见他身上已经插上了管子,身体很衰弱,并时不时地发抖,他总是感觉冷。当我们走到床边时,他认出了我们。当他看着我时,那一刻我的脑子一片空白,我不知要去说什么。很快,先生又闭上眼,他想翻个身,但已经做不到了,后来是在儿子和护工的帮助下,才侧了身。先生每过一会儿,因为胸闷气憋,就要深深地喘一口大气。我能感觉到他其实已经很难受了。后来主治医生来查房,为了不打搅屠岸先生休息,我们退到了病房外。不一会儿,医生出来和家属商谈病情时,我们也站在旁边静静地听着。先生的病情并不乐观,主治医生也说医院已经尽了最大努力。医生走后,先生家属与我们谈起,他们最近也一直在努力寻找更好的医院,希望能给父亲转到更好的医院进行治疗,但结果都不理想,没有医院愿意接收这样一位老人。他们心急如焚。我和同事安慰他们不要太过着急,我们文学馆也会去向有关领导和部门反映此事,大家一起努力,争取为屠岸先生转到好一点的医院。可上天没有给我们留下太多时间,最终先生还是走了,在这个寒冷的冬季。我们知道自己的力量太微弱了,能为屠岸先生做的也确实是太少了,唯一稍感安慰的是先生走的时候没有太多的痛苦。

2017年10月14日,屠岸先生在接受采访

2017年年初,1月13日,110岁的“汉语拼音之父”周有光老人走了。2017年年末,12月16日,屠岸先生走了。这一对在中国文化界做出过杰出贡献的表兄弟,在同一年先后离去,也许冥冥之中,这就是上天的安排吧。

我很庆幸今生能认识屠岸先生和有光老人,从他们身上,我学到了许多为人、做事、做学问的道理,感谢他们让我知道了“美即是真,真即是美——这就是/你们在世上所知道、该知道的一切”。

屠岸先生,一路走好!