暮年壮游下江南

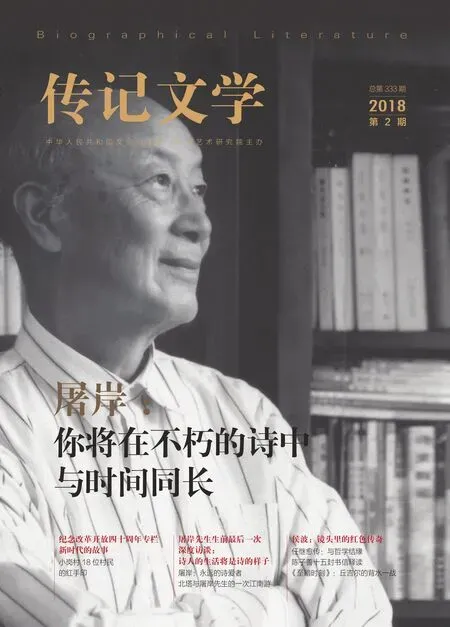

——悼念屠岸先生

北 塔

中国现代文学馆

题记:

2016年阳春三月,我终于实现了这个很多年来的宏愿——陪恩师屠岸先生一起回趟江南故乡。从上海到江苏到浙江,我们一路缓缓而行,慢慢品赏几十年如一日魂牵梦绕的江南美景、美食、美事。这成了我俩最美好的经历之一。后来,我俩一见面就会聊起那次壮游,包括期间的点点滴滴。他老人家现在离开了我们,使那次壮游的经历变得更加珍贵,并成为我记忆中的永久宝藏。现在我写了出来,以纪念他老人家。上海:屠岸译《莎士比亚十四行诗》线装珍藏本在上海图书馆首发

1993年,我初次到屠岸先生府上去拜访,正式认识他,至今已24年矣。

他是常州人,我是苏州人;我俩都是江南人。多年前,我就有个宏愿:此生一定要陪他老人家好好地回江南转转。

屠老年纪越来越大,身体也越来越弱,这个机会却一直没有来,而且眼看似乎就要没机会了。在90岁之后,我为此焦虑起来,就怕这个多年的夙愿要落空。2015年,他在家人陪护下,回了一趟常州,已经用上了轮椅。我因为那几天正好出国访问,所以错失陪同前去的良机。回京后,他跟我说,那恐怕是他最后一次回家乡了。我说不会的,现在高铁快捷又安全,我们应该有机会一起回去的。我说是这么说,其实心里没底,同时也很着急——假如2016年再不能成行,真的可能就要作罢了。

2016年春天,机会终于来了。

先是屠老收到来自上海的邀请。在2016年4月23日第21个“世界读书日”,为纪念莎士比亚逝世400周年,上海作家协会主导的“思南读书会”将举办“汤显祖和莎士比亚——从翻译看东西方文化交流”系列主题活动,邀请了《莎士比亚十四行诗》译者屠岸参加。我主动请缨,要陪他同往。恰好第五届“美丽岛”中国桂冠诗歌奖颁奖典礼也将于同日在古镇锦溪举行。这一活动是由苏州诗院暨院长祁国先生具体操办的。

祁国的眼光敏锐而高瞻,在听说屠老要来江南的消息后,立即决定邀请他一起参加颁奖典礼。但我提出了一个日子撞车的问题,都是23日,我们可能无法分身。

第二天,祁国来电,果断地明确了两点:一、锦溪避让上海,颁奖典礼日子延迟一天,改为24日;二、经过本届评委们紧急商议,本届桂冠诗歌翻译奖授予屠老。

我问屠老上海周边他最想去哪里?他说,苏州、无锡等大城市他都去过,甚至去过不止一次,他想去古镇,尤其是乌镇,从小就想去,因为乌镇在江南自古就有名,还是茅盾故乡。我说,没问题。正好我也没去过乌镇,我决定陪他去。到时如果他不是太累,我还想陪他去一趟吴江,尤其是同里古镇,看看江南名园退思园,还有我出生的丝绸之乡盛泽镇——整个江南地区最大的镇子,看看那里的文化名胜蚕王殿。

屠老毕竟已过90岁,儿女们对他的这次远行有点不放心,决定陪同前往。另外,屠老的后代虽然都出生于北京,但血液里毕竟流淌着江南的基因,所以还是很想在春天这个最美的季节,趁机回趟江南老家。于是,我们这趟下江南阵仗可不小。22日,我到北京南站,一数,同行的一共有7位。除了我俩,有屠老的大女儿章健和小女儿章燕。自从1998年师母章妙英女士病逝后,一直是章健在日夜照顾老父亲的日常起居,这次我们要在江南待好多天,确实离不开章健的照料。章燕是北师大外国语学院英文系的教授,因为工作原因,不能在外多待,第三天就要回北京,计划等我们走完古镇行程,回到上海时,再由屠老的公子蒋宇平先生从北京赶到上海去接替照应。此外,还有章健的女儿霖霖及其四岁的幼儿。我则带了我的女儿徐子昭(她跟屠老也熟悉)。

我之所以称我们这趟下江南是壮行,原因之一为屠老已经94岁(我们江南的习惯都算虚岁),年愈暮行愈壮。其二,相对于那么老的老人和那么小的小孩而言,我们的行程安排得还算比较丰富,横跨江浙沪三省市。其三,我们一行七人加上行李也算比较壮观。行李中有一件大家伙,那就是轮椅。我们已经做好准备,屠老一旦觉得太累,走不动了,我们就推着他,要让他多看看生养他的故乡。

傍晚高铁火车徐徐抵达虹桥站,上海图书馆派来接我们的刘明辉女士等人已经在等候着了。

屠岸先生九旬华诞学术研讨会现场

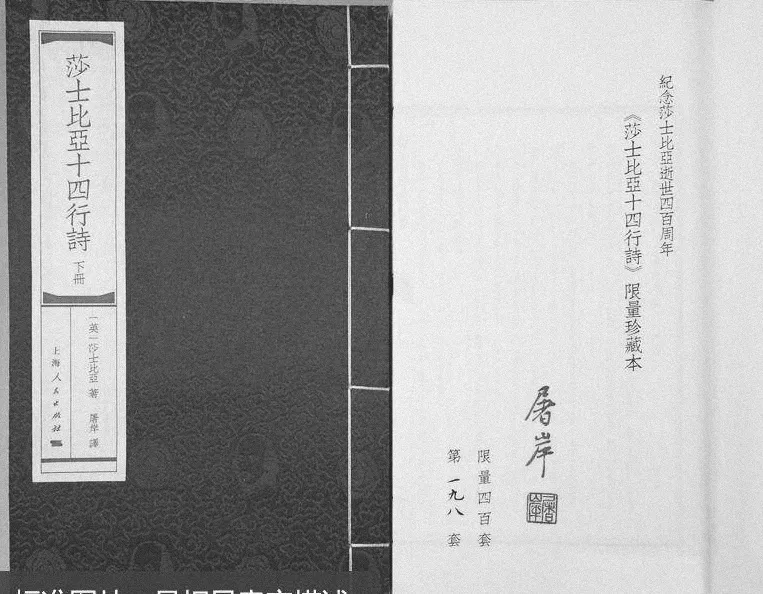

4月23日上午,屠岸译《莎士比亚十四行诗》 线装珍藏本在上海图书馆首发。这个版本是由上海图书馆策划、上海人民出版社推出。线装版《莎士比亚十四行诗》以屠老之前的译本为底本,经他修订后用中国传统的繁体直排、宣纸精印、线装函套方式再出版发行。屠译炉火纯青,是公认的权威译本,1950年出版第一部中文全译本,之后几十年间不断修订再版,累计印数逾60万册。但屠老依然说:“如有机会,我还将再进行修订,这是我一辈子的工作。”

记得1993年初遇他时,我们谈到了译本的寿命问题。他相信一个英国学者提出的50年寿命说。我表示反对,因为我们今天依然会去读唐朝的甚至东晋的佛经译本。不过,现在想来,我也不能全然反对。读者是有分野的。现在读唐玄奘译本的,恐怕不是老百姓,而是学僧、学者,正如读其他古书的,一般都是知识分子,而不是普罗大众。从大众读者的角度来说,50年寿命说确实可能成立。大众所赖以交流的是日常语言,这种语言富于变化,变得也比较快,也就是说,经过50年,得用新的日常语言来推出新的译本。一般而言,这样的重译工作不可能由原译者来做,而只能由晚一辈的译者来接手,因为假如一位译者在30岁的时候就推出一部经典文学作品的成熟译本(再早几无可能),那么,他必须活到80岁,而且还能工作才行。能够由原译者本人在50年后推出新修订译本的例子委实寥若晨星。屠老因其长寿且健康而做到了这几乎不可能的事情——90多岁时修订出版了40多岁时的译本。1981年,他曾在1963年的修订本基础上又作了500多处修改。我经过仔细抽样校对,最新译本与1981年上海译文出版社出版的《莎士比亚十四行诗集》相比,改动的并不多。也许他毕竟年老体弱了,不可能再有那么大的工作量。

屠岸先生译《莎士比亚十四行诗》线装本

首发式形式多样,有仪式,有讲话,有研讨,还有朗诵。屠老现场用英文朗诵莎翁十四行诗中的经典篇章,我用中文朗诵。他用英文完全是背诵,而我用中文还得看着书。这就是我跟他之间不可能逾越或缩小的距离。在座所有人都折服于他的功夫。

首发式另一个重要环节是手稿和图书的捐赠仪式。屠老把这个无比典雅大气的珍贵译本及其手稿捐赠给了上海图书馆及其中国文化名人手稿馆。应手稿馆工作人员之前的预约,我也带去了我这两年内新出的5部书和10种诗歌手稿。当手稿库负责人黄显功先生接过我的手稿并表示衷心感谢时,我内心觉得,这是机缘巧合,我趁了莎翁的势,沾了屠老的光。

首发式很简约,午餐更简单,只是在图书馆里每人一份盒饭,我们一行当天下午还要转场去思南会馆参加另一个活动。

屠老午饭后只是在沙发上休息了一下,便又冒着大雨赶到了思南会馆。

会馆位于上海老市区,是一片民国时期留下来的花园洋房建筑群,内部绿化覆盖率很高,感觉很有品位,典雅而精致。可惜,由于是老房子,下午活动的场地——思南文学之家就略嫌狭促了。虽然大雨倾盆,但慕名而来的听众很多。我们进去之后不久,就出现了拥挤的现象。不过,开场之后,气氛非常宁静。屠老和《汤显祖戏剧全集》英译本的译者之一张玲女士从翻译的角度谈了东西方文化交流的话题。其间,屠老拿出他的绝活,现场用英文和中文朗诵了莎翁的诗。英文朗诵得极为流畅,他自己的中文翻译却意外出现了卡壳。但他稍一停顿,干脆说,不好意思,我忘了下面这一行,我来现场把它翻译出来。在低头一沉思间,果然译出来了,而且合辙押韵。这需要何等的底气、勇气和才气,对于一位94岁的老人来说,简直是奇迹。但那天的屠老显得精力充沛、思维活跃,获得了满堂喝彩。

屠岸先生与大女儿章健、小女儿章燕

24日一早,上海主办方派了一辆商务车,把我们一行送往锦溪小镇。由于司机第一次去锦溪,路不熟,我们在淀山湖镇域内,绕了一些路。眼看时间快要到中午了,我们却还在一片林区里转悠。屠老却不急,说没事儿,这样正好多欣赏一些美丽的江南春景。他一边欣赏着车窗外的草木花朵,一边跟我女儿徐子昭玩。昭儿刚出生时屠老就曾到寒舍来道贺,5个月大时就曾去他府上做客,后来跟我多次去过,他俩也几乎可以说是“忘年交”了。一路上,子昭时不时用小手轻轻抚摸屠老已经极为稀疏的硕大头顶。一开始,我训斥她有失礼貌,但屠老马上制止了我,说很好啊,很舒服的,就像按摩似的。

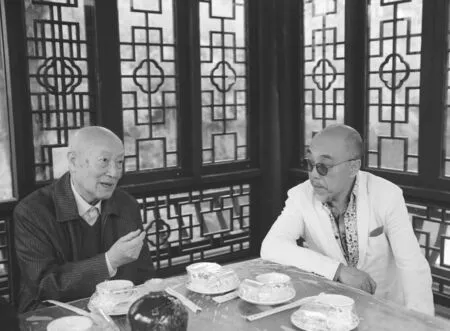

好不容易到达锦溪镇政府大门外时,已经差不多12点了。两辆小车在那里等着我们。一辆是我的远房亲戚严卫忠从老家盛泽镇开过来的,他是特地送她女儿严振仪过来陪同我们的。振仪刚刚考上杭州师范大学英文专业的研究生,慕名前来拜见屠老和章燕教授。由于章燕傍晚就要从昆山乘坐高铁回北京,而她又梦寐着去同里看退思园,卫忠父女俩拉上她和章健驱车直奔同里。另一辆车是昆山诗人胡权权先生受祁国先生委托来接我和屠老的。胡先生很快就把我们拉到了苏州诗院,在诗院大门外,湖岸边有一个凉亭,凉亭里一桌饭菜已经备好。我陪着屠老入座,同桌有朦胧派诗人严力先生,后现代主义诗人、美丽岛艺术基金主席何拜伦先生,以及祁国先生等人。也许是四美皆具——春天、江南、美食、美事,屠老经过三个小时旅途颠簸,却一点都不显疲态,似乎还保留着前一天的勃勃兴致。我们听他谈1940年代孤岛时期上海文坛的逸事,时间、地点、人名等细节他都娓娓道来,真是让人听得入迷。

饭后,我帮屠老办理入住事宜。客栈房间很小,但为了方便章健照顾老父亲,主办方安排他们父女俩合住一个标准间,又为了方便我照顾女儿,也安排我们父女俩合住一个标准间。我女儿有点嫌房间窄,但屠老却一副闲适的样子。我帮他简单收拾了一下房间里的东西,就让他赶快休息,因为下午还要开会。

屠岸先生与何拜伦在苏州诗院

按照往届的惯例,下午的颁奖典礼和学术研讨会仍由我主持。当我把屠老介绍给台下众多来自全国各地的诗友时,掌声如骤雨响起。当我把他引(不是搀)到台上,请他发表获奖感言时,他立即几乎是滔滔不绝地讲了好几分钟,声音俊朗,思维严密,吐字清晰。无论谁都想不到:这是一位94岁的老者在演讲!我悄悄问他累不累,他斩钉似的说,不累。我中午没怎么休息,其实挺累的,但在他的那股子劲的感染、鼓励下,我坚持着主持完了整场活动。给屠老颁奖时,本来颁奖嘉宾是一个人,即著名的尼采研究专家、翻译家、同济大学人文学院院长孙周兴教授,但祁国先生自己也上去了。我知道他的“小算盘”。在如此重要的时刻,能够与屠老同框,难道不是一个无比幸福的瞬间?!

诗会结束后,屠老由章健陪伴,回客栈歇息。因为第二天要坐两个多小时的车前往乌镇,而且这一天可能也真累着他们父女俩了,我请他们晚饭后早早安寝。

25日一早,我醒来时,发现屠老父女俩已经起床。客栈的早餐非常简单,而且没有特色。我早就预谋好,要带他俩到街上去吃昆山最有名最美味的奥灶面。由于那天是阴天,我们出门又早,街上还没什么人,两边的店铺开门的也不多。我陪着他们,在江南小镇最典型的石板路上走了一阵子,然后才选了一家面馆。尽管那不是昆山有名的老字号,但味道也相当不错。我吃过全国各地的面条,最让我想起来就流口水的,还是家乡的煮个七八成熟就捞起来的毛细。屠老也吃得津津有味,我注意到他把汤也几乎全喝了。

从这天起,我们壮游的队伍变成了三对父女。章健一直拿不准让我女儿叫她奶奶还是阿姨。她自己的外孙女比昭小不了几岁,从年龄上来说,昭当然可以叫她奶奶,顺着这个逻辑,按照我们老家的叫法,昭就得叫屠老公公了。但我20多年来,一直是屠老的徒子,而非徒孙。这不乱了吗?如果昭叫她奶奶,那么振仪也要跟着叫她奶奶,而振仪是拜章燕为师的。这又乱了。屠老听着我们诸如此类东说西说,不置可否,他对这种称谓似乎无所谓。反正平时,我们全部,包括他的儿子和女儿,只要家里人在一起,大家伙都称他为爷爷。

屠岸先生在“美丽岛”中国桂冠诗歌奖颁奖典礼上

到了乌镇,已经是中午,我们吃了当地颇有特色的饭菜,比如酱鸭,比如白水鱼,等等,皆清淡又不寡味。其实,一离开大上海,到锦溪小镇,我们吃的乡间土菜,就像小时候妈妈做的饭菜的味道。乌镇跟锦溪的饮食习惯差不多。中午饭后,我请屠老休息一阵,然后我们才去镇上游览。首先要去的,当然是茅盾故居纪念馆。乌镇的路也是石头铺就的,但比锦溪的更坎坷不平。尤其是要过一些桥,还有上下坡道(尽管有台阶,但也费劲)。茅盾故居是在一座桥下的弄堂里,较为难走,加之经过几天的连续作战,屠老已经挺累了。于是,卫忠和我决定把多日来一直没有用的轮椅拿出来,让屠老坐轮椅去。其实那样的路况,轮椅也难走,往往推几米,就被迫停住,然后要调整轮子的角度,才能再往前推。昭喜欢推轮椅,但毕竟小,有时使了吃奶的力气,轮椅还是一动不动。好不容易,连人带轮椅,我们把屠老推到了茅盾故居的门口。他坚持从轮椅上下来,相当仔细地边走边看故居里的展览,还不时发出感慨或看法。待从故居出来,他拒绝再坐轮椅,说颠簸得很不舒服,还不如慢慢步行,走走停停。于是,他的轮椅成了昭的玩具。

孙周兴、祁国为屠岸先生颁奖

振仪在出发前做的旅游攻略很丰富详细,但我们一行老老少少的行程恐怕不能太紧,因此削减了不少,只看沿途最精华且有特点的几个。从茅盾故居出来,我让屠老在河边的长椅上休息了一阵。大概是不好意思老让我们推着他的轮椅,或者考虑到推着轮椅在不太平坦的石板路上也很吃力,他坐着其实也真的不舒服。休息完了之后,再起身要走时,他坚持不坐轮椅了。于是,振仪一路搀扶着他,慢慢地移步。我一路走,一路买江南特色小吃:姑嫂饼、青团子和定胜糕等请他们老少几个品尝,同时也留了一些,打算带回去孝敬我的老母亲。

在乌镇,我们参观了一些景点,比如三寸金莲博物馆,比如宏源泰染坊。在染坊的尽头,有一簇竹子(因为太少,不能称林),有人正在挖笋和竹鞭。竹鞭是竹子横走于底下的细长地下茎,竹鞭上有节,节上生根,称为鞭根。节的侧面生芽,有的发育为新鞭,有的发育成笋。雨后春笋全部来自竹鞭。竹子的种植就是移植竹鞭。我小时候家里有一片望不到边的大竹林,春天经常去挖嫩笋,请奶奶帮我做鸡蛋羹吃。这是我童年时感觉到的人间第一美味。我让昭也去挖了两根笋,明天就要回到老家,让她奶奶也帮她做青笋鸡蛋羹吧。虽然现在鸡不是自己家养的,蛋的味道差了一些,但终究也还是美味,而且这笋是昭自己挖的,这是在北京很难享受到的。屠老始终看着昭挖笋,看得津津有味。想必在他小的时候,他妈妈甚至他奶奶也给他做过这道无比简单又无比好吃的美食。

当天晚上,诗友柳文龙先生携夫人专程从嘉兴开车到乌镇来请我们吃饭。我特意点了油焖笋和马兰头等菜。这都是“最江南的味道”,我们在馆子里点上一份,也可聊以慰藉我们这一辈子都在思旧的口舌。其实屠老并不讲究吃喝,他只喝一丁点红酒,饭菜也不挑,哪怕他特别喜欢的,也不会“过屠门而大嚼”,而是“浅尝辄止”。他经常说,对于老人而言,吃个八成饱就行。文龙兄点了很多美食,但屠老吃得真是不多。一开始他兴致还挺高,对于文龙兄的讨教有问必答,但到了八九点钟,我明显感觉他累了。这一天对他而言运动量太多了,而且明天还要赶路,我请卫忠开车把他们父女俩送回旅馆。我则跟文龙兄继续聊诗歌谈人生,一直到深夜,他才回嘉兴。真是最好的诗歌兄弟。

26日早上一起床,我就去向屠老请安。他说休息得还可以。旅馆在小镇边上,窗户外面就是一片桃树林,昨夜又是刚刚下过小雨,非常清新、安静。但我感觉他的精力已不如刚到上海和昆山的那两天。尽管如此,我一定要抓住这良机,请他到我的出生地盛泽镇去转一下,离乌镇不远,而且是在从乌镇到上海的路上。于是,我们商定,当天上午再看看乌镇,然后到盛泽镇去用午餐,午餐后看蚕王殿,看完,就送他们父女俩去上海休整。

乌镇分东栅和西栅两大部分。茅盾故居是东栅最有名的景点之一,因此头天下午我们主要游览的是东栅。26日上午则主要去的是西栅,见到了木心美术馆,非常别致耐看的浅黄色建筑。由于时间紧,我们没有入内参观。

我们依依不舍地离开乌镇,这是屠老念想了半个多世纪的名镇,也是我二三十年来一直向往的地方。我肯定还有机会再去,屠老恐怕是第一次也是最后一次了吧,想及此,车窗外正下着零星小雨,不免有点伤感。

卫忠抄近路,经过乌镇毗邻的桃源镇、与盛泽比邻的南麻镇,我们很快就进入了盛泽境内。先是郊区的连片现代化工厂,接着是镇区的一栋栋高楼大厦。他们父女俩连连感叹说:“你老家的镇子可真大,真发达,比很多县城都大。”是啊,由于30多年来大力发展乡镇企业,盛泽成了远近闻名的工商业重镇,但也带来了工业化、城镇化的弊病,比如水污染、空气污染、噪音污染、拥堵、地方文化的纯粹性被削弱等。我没想着要请他参观工业景观,只想请他去看我们盛泽的第一名胜:蚕王殿。

屠岸先生与本文作者

快到蚕王殿附近时,我向屠老预先介绍:盛泽镇自明朝开始,桑蚕业、纺织业就相当发达,以“日出万匹、衣被天下”闻名于世,有“绸都”之美誉。目前是中国重要的丝绸纺织品生产基地和产品集散地。蚕宝宝几乎是盛泽人眼中的图腾,被敬如王、如神,也因此,清道光年间盛泽丝业商人公建了这一祭祀蚕丝行业祖师的公祠:蚕王殿,又名先蚕祠,当地老百姓都称之为蚕花殿。当时已快12点,我问屠老先吃午饭还是先看蚕花殿。他可能听完我的介绍后兴致就来了,连说肚子还没怎么饿,先看蚕王。

这是一进不大不小的院落,里面有祭祀殿,有蚕桑丝绸文化展览,有戏台,还有袖珍花园。所供奉的蚕丝行业祖师就是传说中的嫘祖娘娘,有她的雕像。我一边给他们做导览,一边给吴江作协主席、诗人周浩锋先生打电话,请他到盛泽一起吃饭,但他手头有事,过不来,想请屠老去松陵见面,其实我何尝不想请屠老去松陵和同里走走,但他委实累了,遂作罢。我又给我的中学同学、诗人黄强打电话,让他中午来陪吃饭。我们从中学时代就开始一起写诗,他是知道且崇敬屠老的。我点了盛泽传统美食糯米藕、香青菜、梅菜烧肉、河虾、河蚌、黄鳝、马兰头,等等。我跟屠老说,下午在路上时间长,中午要多吃点。没想到,我这一语成谶。本来,从我母亲家里,到上海虹桥交通枢纽,一般情况下,自己开车正好需要约摸一个小时。但那天卫忠的车子意外抛锚,他们在一个服务区修车,等了大约两个多小时,直到天黑,才抵达下榻的宾馆。

没曾想,在我安排的整个行程的最后一个环节,还是让屠老受苦受累了。中间我数次打电话给章健了解情况,她说老爷子坐在车上,始终非常镇静、坦然,默默等待,毫无怨言。

在过去的24年里,还有两次我单独陪他的壮游,一次是从安徽到江苏到山东,另一次是在河北境内。那两次我们也遇到过让他受累的情景,但他都以他的特有方式度过难关。一般信众会念佛经或圣经,而他念的是诗,不是《诗经》,往往是外国的莎士比亚和济慈、中国的杜甫和李白。诗歌才是他的宗教。“我未曾受过牧师的洗礼,但诗歌是我的宗教,缪斯就是我的上帝。”他在诗集《晚歌如水》的序言里写道。