南宋文儒的诗情雅韵

——朱松《韦斋集》诗歌浅析

(云南民族大学 民族文化学院,云南 昆明 650500)

唐宋两朝是我国古典诗歌高度繁荣的时期,文人编著的诗文别集众多。名流作家的别集多已经被深入研究,但名流之外的多数作家作品仍处于沉睡状态。

朱松及其著作《韦斋集》在文学研究史上并非空白,曾唯刚和铁爱花的《洪迈<野处类稿>辨伪》证实了《野处类稿》是《韦斋集》的伪作[1],朱学博《<韦斋集>版本源流考》从文献学中的版本角度对《韦斋集》做了细致研究[2],朱军《南宋朱松的政治思想初探》研究了朱松的政治思想和政治理论体系[3],王昕《文儒朱松的情感结构与人生追寻》探讨了朱松诗歌中体现的思想情感[4]。但对《韦斋集》的诗歌进行题材分类,并概括其艺术特色的研究著作尚未出现。

要想深入了解朱松的思想,对《韦斋集》进行点读、整理、分析显得尤为重要。本文以台湾商务印书馆发行的《景印文渊阁四库全书》为依据,从《韦斋集》卷一至卷六的诗歌内容出发,对其进行点读、整理和分析。研究内容分为三个方面:朱松生平简述、诗歌思想内容、诗歌艺术特色。

一、朱松生平简述

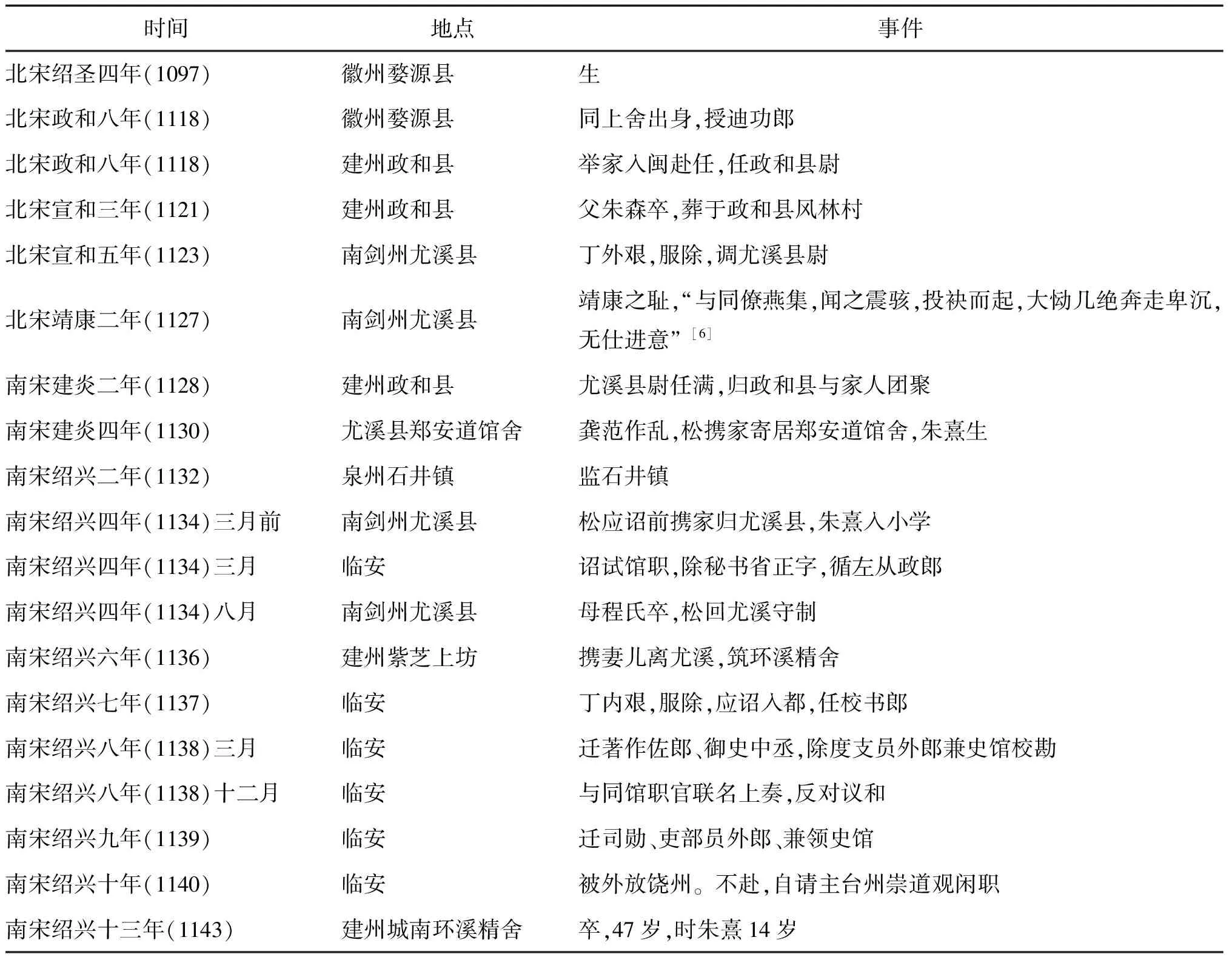

朱松,字乔年,号韦斋,是南宋著名理学家朱熹之父。宋哲宗绍圣四年(1097)生于徽州婺源县万年乡松岩里,宋高宗绍兴十三年(1143)卒于建州环溪精舍,经历“靖康之变”,在北宋生活30年,在南宋生活17年。考虑到朱松的仕途生活(1118—1143)在北宋仅有8年,在南宋有17年,故将朱松划为南宋人。现将其生平大事年表整理如表1[5]。

朱松之时,二程学说盛行。政和六年,朱松拜入程门弟子罗从彦门下,与洛学第三代传人李侗为同门好友,其深厚的理学修养便发端于此时,于诗歌中常有体现。朱松自政和八年入仕,从政和县尉、尤溪县尉到监石井镇,从左从政郎、校书郎到吏部员外郎,长期处于官僚机构的底层,没有得到提拔和重用,导致朱松常常在诗歌中抒发怀才不遇之感和对陶渊明的羡慕之情。朱松自上舍登第赴闽地为官以后,由于国家衰败、仕途坎坷等原因,终生未能返回故乡,这也就使得思乡成为其诗歌的重要主题。

表1 朱松生平大事年表*朱松作为理学大师朱熹的父亲,史上留有其名,但缺乏较为详细的年表,不易得出生平轨迹对其文学创作的影响。此表主要依据黄宗羲所编《宋元学案》中关于朱松的记载,另外从朱熹的传记中也能窥见其父的行迹。

二、诗歌思想内容

《韦斋集》是一部诗文总集,共12卷,诗歌部分有:古诗(卷一至卷三)、律诗(卷四)、绝句(卷五、卷六),共计408首。朱松诗文兼工,“其诗高远而幽洁,其文温婉而典裁,至表、疏、书、奏,又皆中于理而切事情”[7]426-427。单就诗歌来说,其成就早已被人们赞许,例如傅自得称:“吏部员外郎韦斋先生朱公,建炎绍兴间诗声满天下,一时名公巨卿交口称荐,词人墨客传写讽诵。”[7]426不同于原集的体裁分类法,本文试从诗歌题材的角度将《韦斋集》中的诗歌分为三类:

(一)次韵赠别诗

这类诗歌数量最多,共计194首,与朱松交友广泛有莫大关系。朱松作为一代通儒,“集群儒之大成,绍周程之正统”[7]428,与当世名流范直夫、邓肃、刘子羽等相友善,彼此间酬唱赠答。此类诗歌所表达的思想内容可细分为两类:

1.理学追求

朱松理学修养深厚,拜程门弟子罗从彦为师,与洛学第三代传人李侗为同门好友,精心研究理学。“自幼小喜读书,缀文冠而擢第,未尝一日舍笔砚,年二十七八闻河南二程先生之遗论,皆先贤未发之奥,始捐旧习,朝夕从事于其间。”[7]427然而靖康之变使得宋朝山河破碎,诗人的远大抱负也失去了实现的基础。

儒道成为朱松理学追求的对象。儒士追寻的“道”是先王之道,“是道也,得之心,得之身,发之言,推而被之天下无二焉”[7]512。而先王之道存乎六艺,隐于人心,离社会现实尚有距离。“学道日已偷,干时心同懒”[7]457,“偷”,意为抽出时间;“望道渺逾远,久生真暂寓”[7]450,“暂寓”,犹暂来,语出苏轼“生世本暂寓,此身念念非”[8]。这都反映出对“道”的追求给朱松带去了迷茫困惑,理想与现实的落差更促使朱松产生了“时难既可叹,道大未可涯”的感慨。

然而,朱松并没有因为理想与现实的矛盾而放弃对“道”的追求,而是由先王之道转入治国之道,即强调“道”的现实意义,用他人的榜样来自我砥砺。“平生学道着功深,世事萦人负此心。赖有关西门下士,洛川流派得重寻。”[7]480这首诗充分表达了朱松对理学挚友陈渊(陈渊,字几叟)的赞佩,同时表露自己崇尚洛川理学的心志。《寄陈蹈元》表达了对圣贤才华的仰慕:“闻道既先我,论诗又奇崛。纵横谈天口,卓荦扛鼎笔。”[7]459

朱松毕生追寻儒道,渴望完善自我人格,理学道德修养是其实现人生价值而自觉追寻的目标。

2.故土之思

思乡是朱松诗歌的重要主题。他于政和八年(1118)离开家乡徽州婺源县,携带家人前往建州出任政和县尉,期间辗转于南剑州、泉州、建州、台州等地,至死都没有返回家乡。因此朱松的故乡情结浓厚,诗歌中常体现出真挚而浓烈的思乡之情。

朱松带着家人,怀着满腔的政治热情前往异乡为官,本是忠孝两全的好事,然而奸臣当朝致使自己的抱负只能被埋没。“壮志难酬、怀才不遇”这种仕人普遍的遭遇也出现在了朱松的身上,异乡梦断自然就唤起了对故乡的思念。现实中的朱松不仅精神苦闷,而且连物质生活都出现了问题,《至节日建州会詹士元》对此做了细致描述:

嗟予身百忧,佳节过倥偬。客愁随线增,归思与灰动。

当年从子日,未觉百虑重。高堂绕床呼,一掷有余勇。

那知客天涯,相对寒骨耸。岁月曾几何,鬓丝今种种。

忍饥山药煮,附暖地炉拥。深藏断还往,衰病脱拜拱。

兴言望乡关,云物方郁滃。空余相属意,杯酒久不捧。[7]441

佳节尚且过得困苦窘迫,那平常时日又当如何凑合?父母在世时,诗人并没有百般忧虑;如今做客天涯,鬓发早已斑斑。饥寒交迫、衰病相催的现状强烈地激起了诗人对故乡的怀念。

游子对家乡的思念往往包括山水风物和亲友故人两类,朱松同样如此。

家乡的山水风光常常闪现于诗人的梦里,《奉同胡德辉八月十四日夜玩月次韵》中说:“我梦故山月,萝影垂秋光。谁言九衢晓,莾莾吹尘黄。”[7]463《和几叟秋日南浦十绝句简子庄寄几叟》(之十)中说:“风雨交交耿夜灯,天涯兄弟对床听。莫嫌诗作江南雨,一梦家山眼亦青。”[7]480故乡的明月和山峦大概也随着异乡的时序而发生着变化。

相较于对家乡山水风光的追忆,朱松的思念更多地表现在对亲友故人的缅怀。“木落天未霜,君归定何时。相思如惊鹊,中有未安枝。”[7]451诗人对舍弟的思念如惊鹊不能安枝,可见此情之拳拳也。诗人对故友的感情亦极其深刻,“末俗纷纷事不情,天涯怀抱向谁倾。漂流空度三秋日,邂逅来逢四海兄”[7]467,故友成为诗人倾诉天涯怀抱的对象。

(二)抒情咏怀诗

这类诗歌数量次之,共计153首,与朱松调任频繁和艺术灵感有直接关系。朱松仕宦闽地,辗转于南剑州、泉州、建州等地,频繁的游历生活为其创作提供了丰富的素材;而东南地区的风光民俗也培育了朱松的艺术灵感。具体来说这类诗歌所表达的情感体验可细分为两类:

1.释道启发

《韦斋集》的诗歌中题咏寺院和僧道往来的诗歌数量众多,这表明朱松在政治上不得志之时接受了佛家和道家思想的影响。而历史表明,进仕儒家退道佛,佛家的淡泊名利和道家的清静无为正好缓解了诗人郁结的情绪。

夜宿延庆寺时,朱松想到:“浮云过眼旋消忘,惟有溪山意味长。”[7]466名利恰如过眼烟云,淡忘名利方能减轻心灵的痛苦。拜谒止止堂时,朱松写到:“名途尝一戏,回首羞前非。心如得坎水,不受狂风吹。”[7]450-451人生就如一场戏,心如止水便可不受外界纷扰。路过白鹿庵时,朱松写到:“香妙心清无一事,不知何处是华胥。”[7]470深入佛理就能收获心灵的解放和自由。

朱松政和八年进入仕途,像其他读书人一样希望通过仕途来实现报国的理想。可当理想在现实面前遭遇挫折时,心灵自然就不能得到平静,此时释道两家的思想就在无形中对他产生影响。

2.仿效陶潜

佛道思想带给人们的宽慰往往是暂时的,从中体味到的平静也局限于特定时期,当生活的风浪再度涌起,精神依旧无所依靠,因此前人的榜样作用就显得尤其重要。陶渊明作为著名的隐逸之士,历来备受尊崇,自唐宋以来他的人格和诗歌被众人当做学习的典范。他不仅是一个诗人,而且逐渐成为文人士大夫抒发人生理想、寄托生命情怀的一个载体。朱松亦是通过与陶渊明精神的沟通,实现了人生境界的升华。

在《秋怀十首》(之六)中,朱松找到了与陶渊明的契合之处:“大虚同一如,浮云渺何依。悠然渊明心,千载与我期。”[7]444原来自己的思想与千载之前的陶渊明有共同点。现实状况致使朱松终老异乡,归与不归的矛盾促进了他对精神自由的追求,而陶渊明的人生选择和价值追求则为其树立了榜样。朱松在《寄题陈国器容膝斋》中写到:“渊明乃畸人,游戏于尘寰。南窗归徙倚,宇宙容膝间。岂不念斗米,折腰谅匪安。是非无今昨,飞倦会须还。”[7]445陶渊明居容膝之室,却将宇宙收于心中,同时不为斗米折腰。这种心态和做法正是朱松的追求所在。

(三)咏物言志诗

这类诗歌共计38首,与朱松对现实生活的敏锐观察和人格精神取向有重大关系。朱松置身自然,感知万物,领悟到花草树木不仅反映了人的情感,而且还是拟人化的生命体。此类诗歌所吟咏的事物和表达的思想可细分为三类:

1.芍药与名望

芍药花大色艳,妩媚多姿,被称为“花中宰相”。历来多出现于诗词曲赋之中,从《诗经》中的“维士与女,伊其将谑,赠之以芍药”[9],到唐代韩愈的“浩态狂香昔未逢,红灯烁烁绿盘龙”[10]3847,再到宋代杨万里的“看尽满栏红芍药,只消一朵玉盘盂”[11],乃至在清代小说《红楼梦》中都有“憨湘云醉眠芍药裀”的描写。朱松对芍药的吟咏暗含了他对名望的追求。

“春风木芍药,秾艳倾一国。芳根虽无恙,岁晚但枯枿”[7]461,芍药的“岁晚枯枿”比不上月桂花的“晦朔开放”,但其“倾国秾艳”与“无恙芳根”无不引起诗人的艳羡。在《芍药二首》中,这种艳羡之情体现得更为明显:

舞困春风睡思深,东君更与缠腰金。颓檐醉慰花应笑,那有当年幕客心。

红颜素脸出春残,袅袅传传态自完。闻道扬州冠天下,何年跨鹤往吟看。[7]487

第一首写春日困乏,阳光使人疲倦,诗人在倾颓的屋檐下醉酒自慰,却被芍药讥笑丢失了当年的满腔热血。其实抱负并没有失去,只是现实环境压得人喘不过气来,凄惨的政治遭遇使诗人有苦难言。第二首即写春日里红艳的芍药尽情地绽放,摇曳的身姿令人陶醉,诗人畅想该何时骑鹤前往扬州去观赏那冠绝天下的芍药。两首之间诗人的情绪状态发生反转,由悲伤失望一变为翘首企盼,对芍药的追寻就是对名望的追寻。

2.菖蒲与理想

菖蒲是多年水生草本植物,贵为“花草四雅”之一。叶形如剑,又称“蒲剑”,可作为药物,有特殊香气,被视为治邪之物。

在《度芙蓉岭》中诗人如此描述菖蒲:“娟娟菖蒲花,可玩不可触。灵根盘翠崖,老作蛇蚓蹙。褰裳踏下流,濯此尘土足。何当饵香节,净洗心眼肉。”[7]438菖蒲根生翠崖,可远观不可手触,姿态柔美,圣洁绝尘,有净洗心灵的功效。另外一首《菖蒲》则集中表明了朱松将菖蒲作为理想目标:

东山在眉宇,未到心郁纡。流泉撞哀玉,清洌生菖蒲。

闻有婵娟子,弃家来结庐。窈窕云雾窗,参差冰玉肤。

绝粒饵香节,仙姿清且腴。迩来隐身去,冷落愁臞儒。

灵方无尤乞,石斗移根须。相看意已消,何必见子都。[7]462

泉水清冽,菖蒲清香,连婵娟子(指美貌的女子)都被吸引来此定居。菖蒲的清腴仙姿、玉肤香节正是婵娟子超群脱俗、洁身自好的人格的外化。诗人尚未到达东山,却已忧思萦绕,婵娟子隐身而去,留给诗人无尽的落寞和愁苦。失望的诗人只有移走菖蒲的根须,几经把玩,心情也逐渐释然了。

菖蒲的实用性和艺术性合二为一,诗人寻觅菖蒲与婵娟子,实际上是追寻理想人格,渴求自我完善。

3.梅花与知音

梅花自古以来都被文人墨客所吟咏,有赞颂其不惧严寒的,如“墙角数枝梅,凌寒独自开”;有讴歌其不慕虚荣的,如“无意苦争春,一任群芳妒”;有欣赏其超凡脱俗的,如“疏影横斜水清浅,暗香浮动约黄昏”。而朱松则将梅花视为知音,成为自己情感倾诉的对象。

溪边梅,如:“霜溪咽绝照冰姿,谁见无人弄影时。香逐晓风穿暗户,梦随落月挂寒枝。”[7]477在寒冷的溪水边,梅花顾影自怜,这正如长期沉居下僚的诗人,其政治梦想就如月亮般挂在寒枝之上,孤傲的梅花成为诗人的知己,带来精神上的宽慰。

盆中梅,如:“兀兀天涯客,依依雪谷花。莫辞遮病眼,相伴送年华。劝我三杯釂,熏心一念邪。幽香恋吟笔,半堕墨池洼。”[7]466诗人客居异地,犹如不能回乡的流浪者,在伤病衰老之时是梅花与其作伴,对梅花的吟咏实则是与梅花的交流对话。

幽谷梅,如:“春归幽谷转微和,已觉粘枝玉蕊多。天女净香逢月下,相逢依约到无何。”[7]479春光逐渐洒遍幽谷,梅花簇拥着含苞待放,犹如浑身清香的天女下凡。诗人与其月下相约,情意缠绵。梅花此时化身为诗人的红颜知己,深情相陪伴。

梅花冰清玉洁、特立孤芳的品性恰合朱松的内心深处的卓然不群、独立自尊,成为诗人在异乡相依相伴的知音。

《韦斋集》中其他内容的诗还有杂感诗(19首),如《坐睡》写看书疲累而睡着如梦带来的感受;悼亡诗(4首),如《林丈挽诗》表达对林丈的怀缅之情。

三、诗歌艺术特色

朱松《韦斋集》收录诗歌408首,题材多样,同时其艺术特色也较为明显。本文试从两方面对其艺术特色加以说明。

(一)夺胎换骨、点铁成金——前人诗句和典故的巧妙化用

江西诗派对朱松有较深的影响,这主要体现在朱松诗歌对前人诗句和历史典故的巧妙化用。江西诗派之祖黄庭坚有著名的论诗观点——“夺胎换骨”和“点铁成金”。前者始见于诗僧惠洪的《冷斋夜话》:“然不易其意而造其语,谓之换骨法;窥入其意而形容之,谓之夺胎法。”[12]指吸取古人的诗意境界而不用其辞,别创新词来表现,或参考古人诗意而重新加以形容,以创造新的诗意境界。后者始见于黄庭坚《答洪驹父书》:“老杜作诗,退之作文,无一字无来处……故只能为文章者,真能陶冶万物,虽取古人之陈言入翰墨,如灵丹一粒,点铁成金也。”[13]指引用古人的陈言惯语,融入新的章句之中,使其生发出新的意思。本文从两个角度对朱松的诗歌加以说明:

1.前人诗句

朱松对前人诗句化用的较多,按照前人年代先后主要有:

化用陶渊明的诗句,如:“渊明把菊对清秋,醉里诗豪万象流。画出多情愁绝处,七峰明灭断云收。”[7]480此诗化用了《饮酒》诗:“采菊东篱下,悠然见南山。”朱松读懂了陶诗,正是深刻的愁绪和豪迈的情感致使诗人超脱凡俗,洁身自好。

化用韩愈的“榆荚杨花”,如:“一色春匀万树红,坐愁吹作雪漫空。谁知榆荚杨花意,只碍春残卷地风。”[7]474化用了韩愈《晚春》诗:“杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。”[10]3850韩诗写杨花榆荚虽然没有美丽的颜色,但也想挽留春天,于是化作漫天飞雪,同花草争奇斗艳。而朱诗另辟新意,写杨花榆荚因为不满春天的离去而愁苦不堪,化作漫天飞雪阻止狂风带走春天。

化用贺铸的词,如:“乱山身逐简书来,梅子黄时雨未开。”[7]469化用了贺铸《青玉案》词:“试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。”[14]贺词用梅黄时节的绵绵细雨来形容无尽的愁情,朱诗则用前往上元县(今南京)途中的梅雨时节来暗示自己沉居下僚、难以出头的政治遭遇。

朱松的诗歌化用前人诗句或表达相同涵义而面貌一新,或转述不同意味而重新组合,给人熟悉而又陌生的感觉。

2.历史典故

《韦斋集》中的诗歌用典较多,而且往往生发新意,现举例说明如下:

诗人在《与吴昌国同游灵水院二首》(之二)中云:“坐惊秀色悬眉宇,便觉仙峰入手中。傲世真成漆园吏,输君不负北窗风。”[7]471“漆园吏”指庄子,出自《史记·庄周传》:“周尝为蒙漆园吏。”[15]漆园吏是主管漆树园的小官,庄子面对楚威王的宰相聘请,不为所动,宁愿做普通老百姓,也不愿被官场所累。“北窗风”影射陶渊明,出自《与子俨等疏》:“尝言五六月中北窗下卧,遇凉风暂至,自谓是羲皇上人。”[16]用来表示悠闲自适。诗人将庄子与陶渊明并列,充分表达了对生活的自由度的渴望。

诗人对典故的巧妙运用在《孔生示二诗答一篇》中体现得尤为明显:“会有孟光求共隐,不应牧犊但长嗟。”[7]472前一句引用了东汉举案齐眉的故事,孟光放弃富裕生活,陪梁鸿到霸陵山区隐居;后一句引用了战国牧犊子悲悼泯宣的故事,泯宣老而无妻,睹物心悲,牧犊子深表同情,创作了曲子《雉朝飞》。在爱情的一有一无的对比中,表达了对孔生的宽慰之意。

朱松诗歌中引用的典故还有玉川子卢仝、月不胜火、得兔忘蹄等,多是用来先哲的事例来表达对理想的向往和对自我及好友的砥砺。

(二)以意取胜、以我为主——幽淡中见情味,痩硬中见清新

若说诗歌的最高境界是“意与境浑”,那么朱松的诗歌达到的就是第二种境界——“以意取胜”[17]。诗人更多的是站在自我的立场,从内心的想法出发,而舍弃了外在环境的大肆渲染。从艺术手法上讲,是淡而不寡的和硬中出新的:

1.淡而不寡

朱松仕途不顺,在闽地担任着卑微的官职,调任较为频繁,外出游历的所见所闻较多地反映在诗歌之中。虽然内容平淡,但是流露出的情感却是多种多样的。

如《新秋》中云:“幽人无与娱,耳冷百不闻。新米熟未知,但觉市酒醇。沧洲散秋色,山水逾清新。一醉不忍独,念我存故人。”[7]440诗人描写了自己的所见(秋天清新的山水)和所想(稻米是否成熟),叹息着自己无以为乐、孤独苦闷的现状。诗中情感不仅如此,难能可贵的是诗人在买醉解愁的时候还想着异乡的故人,既表达了思念,也透露出忧虑。

再如《宿野人家》写诗人的投宿之感:“梦里沧波摇一叶,觉来正受肩舆兀。人家一宿晚可投,新席槁梧香更滑。霜前 稏收百亩,稚子新能牧鹅鸭。我生本是个中人,挟策久矣犹能说。”[7]441平常人的经历,白话般的语言,诗人从眼前的和谐之景想到身处的官场牢笼,多层情感翻涌而出:对故乡的思念、对农家生活的喜爱、对个人遭遇的叹息。

朱松的诗歌,描写的虽然是普通的日常游历生活,但是其中凝聚丰富的情感,幽淡中别有一番情味。

2.硬中出新

江西诗派的影响一直持续到宋末,朱松对它的接受不仅是“以旧为新、变俗为雅”的创作导向,而且也体现在生新瘦硬的美学风格。这主要体现在诗歌的章法和句法上。

章法稠密,转折急陡,如《答林康民见和梅花诗》:

寒崦人家碧溪尾,一树江梅卧清泚。仙姿不受凡眼污,风敛天香瘴烟里。

向来休沐偶无事,谁从我游二三子。弯碕曲径一携手,冻雀惊飞乱英委。

班荆劝客不延伫,酌酒赋诗相料理。多情入骨怜风味,依倚横斜嚼冰蕊。

至今清梦挂残月,强作短歌传素齿。韵高常恨句难称,赖有君诗清且美。

天涯岁晚感乡物,归欤何时路千里?柁楼一笛雪漫空,回首江皋泪如洗。[7]453

前四句写林康民的住所及溪边高洁的梅花,紧接着开始回忆往日游玩时与林康民酌酒赋诗的场景,第13句至16句写如今对往事的怀念和对好友诗歌的赞美。接下来笔锋突转,将溪边的梅花与好友的故乡联系起来,路途遥远,无法回乡观赏那熟悉的梅花。诗人进一步设想好友离开时的场景:大雪漫天,笛声悠扬,好友泪流满面。这首诗从眼前写到过去,从现实写到假想,章法之稠密可见一斑。

句法打破常规,不循惯例。如《解汲舟》:“已醒离帐酒,犹记客亭歌。水枕残归梦,霜衾拥独哦。”[7]465第一句主谓倒装,都门饯行的酒已经醒了,长亭送别歌依旧牢记心中。第三句“残”活用为动词,使回乡的梦想破灭。第四句动宾倒装,诗人在客船上拥裹这冰冷的被褥独自吟哦。

总的来说,江西诗派对朱松的影响较深,但是朱松并没有一味的继承。多从自身的处境出发,紧贴现实生活,表达真挚的情感是其难得之处。

四、结语

朱松作为朱熹之父,由于其子理学大儒的历史地位和学术影响,而被视为理学先师,其诗文成就难免被忽视。《韦斋集》中的朱松是一位坚持理想、追求人格的普通寒士,是一位渴望建功立业、又憧憬回归家园的天涯游子。诗歌深受江西诗派的影响,以旧为新,清新瘦硬,同时诗歌中自我形象鲜明,并非理学纯儒的角色。朱松经历了宋室由北而南的转变,用诗歌记录心路历程,映射出同时期以及前代文人在社会动荡、国家衰败时的心灵图景和精神世界。

[1] 曾唯刚,铁爱花.洪迈《野处类稿》辨伪[J].文献,2006(3):51-61.

[2] 朱学博.《韦斋集》版本源流考论[J].古籍整理研究学刊,2015(3):99-103.

[3] 朱军.南宋朱松的政治思想初探[J].理论前沿,2011(8):216-217.

[4] 王昕.文儒朱松的情感结构与人生追寻[J].河北师范大学学报,2015(2):88.

[5] 卜耕.理学宗师——朱熹传[M].北京:作家出版社,2016:1-35.

[6] 黄宗羲.宋元学案[M].北京:中华书局,1996:443.

[7] 朱松.韦斋集[M].景印文渊阁四库全书本.台湾:商务印书馆,1986.

[8] 苏轼.苏东坡全集[M].景印文渊阁四库全书本.台湾:商务印书馆,1986:451.

[9] 程俊英.诗经译注[M].上海:上海古籍出版社,1985:165.

[10] 彭定求,杨中讷,沈三曾,等.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[11] 杨万里.诚斋集[M].景印文渊阁四库全书本.台湾:商务印书馆,1986:389.

[12] 惠洪.冷斋夜话[M].景印文渊阁四库全书本.台湾:商务印书馆,1986:243.

[13] 黄庭坚.黄庭坚全集[M].成都:四川大学出版社,2001:475.

[14] 罗大经.鹤林玉露[M].北京:中华书局,1983:127.

[15] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,2014:2608.

[16] 逯钦立.陶渊明集[M].北京:中华书局,1979:188.

[17] 王国维.人间词话[M].北京:北京联合出版公司,2014:73.