当代西藏家庭的变动趋势分析

——以人口普查数据为基础

杨成洲 杨帆 刘金华

(1.西南财经大学人口研究所,四川成都611130;2.四川省社会科学院经济研究所,四川成都610071)

一、问题的提出与文献回顾

(一)问题的提出

家庭变迁内嵌于工业化、城镇化及人口转变过程当中。西藏家庭发展受现代化和西藏本土特征的双重影响。一方面,改革开放以来西藏与全国一样在经济社会各方面发生翻天覆地的变化,西藏家庭发展也呈现出新的特征。另一方面,特殊的自然环境使西藏成为一个相对独特的社会文化单元,丰富的本土特征和文化元素也影响着西藏家庭的方方面面,这使西藏家庭变迁呈现出个性特征。那么,在当代社会变迁中,西藏家庭如何变迁,呈现出哪些特征?哪些因素又对其家庭变迁产生影响?回答这些问题对更深刻地把握西藏社会变迁有重要意义。

西藏和平解放前,关于西藏家庭发展的研究并不多见。著名藏学家李有义先生通过调查得出结论:西藏以核心家庭为主,平均每个家庭有4—5口人,包括父母和未婚子女[1]。也就是说,西藏不同家庭结构中核心家庭最多。关于1950年至改革开放初期的西藏家庭变迁情况,中国藏学研究中心于1995年开展的“西藏百户家庭调查”获得了相对详实的成果,主要包括西藏城市的大家庭逐渐缩减、小家庭逐渐增多,农牧区家庭规模变化与城市相反,城市核心家庭一直上升,农牧区呈减少趋势,联合家庭极其少见,单人户家庭在农牧区少量存在[2]。显然,对于西藏传统社会家庭变迁的把握有助于我们加深对当代西藏家庭变动的理解。

(二)文献回顾

近年来关于中国家庭变迁的研究成果比较丰富,主要包括两类:一是识别中国家庭变动的一般趋势。如王跃生(2006)基于对数次人口普查数据的分析指出中国以核心家庭为主、直系家庭为次、单人家庭为补充的家庭格局和特征还将延续[3];王跃生(2013)还运用2010年人口普查数据研究了中国城乡家庭结构的变动差异,研究发现人口流动、子女数量、人口老龄化、婚姻与住房情况对家庭结构变迁有着显著影响[4];杨菊华、何炤华(2014)对中国家庭变迁的研究发现,家庭变迁内嵌于社会转型之中,但剧烈社会转型中的家庭仍然具有很强的抗逆性,传统家庭的功能依然得到维持[5]。二是结合公共政策考虑中国的家庭变迁。如吴帆(2012)的研究认为,中国家庭规模、结构、关系、功能、资源与能力都发生了巨大而深刻的变化,家庭也呼唤公共政策的回应,应该明确家庭与政府在支持家庭中的角色与责任[6];胡湛、彭希哲(2014)基于人口普查数据的研究发现,中国家庭呈现出“核心家庭为主、单身户与扩展户为辅”的格局,并指出家庭变动背后的动因及其回应变迁的政策建议[7];彭希哲、胡湛(2016)研究还认为,当代家庭具有“形式核心化”与“功能网络化”的特征,核心家庭大多数有形无实。因此,家庭政策应该回应这种变迁趋势才能发挥效果[8]。

关于西藏家庭变迁的研究主要包括:顾鉴塘、张义哲(1993)运用第四次人口普查数据研究了西藏不同地区家庭的家庭户规模差异与户主率变动状况[9];陈华(1995)也运用第四次人口普查数据分析了西藏的家庭规模与结构的变化,并研究了产生区域差异的人口、社会、经济等方面的因素[10];格勒(1996)运用“西藏百户家庭调查”数据分析了西藏的家庭结构变化情况以及影响家庭结构与功能变化的因素[11];格勒(2011)还根据90年代以来在西藏的调研数据分析了民主改革前后、人民公社时期、改革开放以来三个阶段的家庭变迁与现代化发展的关系,总结了各阶段的变化规律[12];王跃生(2014)用2000年和2010年的人口普查数据分析了中国五个民族自治区的家庭结构特征及其各个自治区之间的差异[13]。可以看出,关于中国家庭变迁一般趋势的结论基本可达成共识,但相对而言关于西藏家庭变迁的针对性研究却显得不够,特别缺乏基于多次人口普查数据的纵贯研究,西藏家庭变迁的一般趋势及其影响因素仍需探索。

(三)研究数据与相关问题说明

欲完全解读西藏家庭变迁的全部秘密是极其困难的。一方面,“家庭”是一个复杂的概念,不同文化场域中对“家庭”的定义也不同,而且随着社会经济变迁,家庭的内涵与外延也在悄然变化。比较一致的理解是,“家庭”是基于婚姻、血缘、领养关系而组成的社会单位,基本包括了夫妻关系、亲子关系、同代手足关系。为了收集家庭数据,官方在进行统计调查时通常基于实用的逻辑,用“家庭户(Household)”的概念近似替代“家庭”。例如,中国人口普查对家庭户的定义是:“以家庭成员关系为主,居住一处共同生活的户”。本研究也运用“家庭户”的概念近似替代“家庭”。另一方面,可用于西藏家庭研究的完整资料比较缺乏。除了家庭概念本身的复杂性导致数据收集具有难度外,特殊的自然地理条件加大了对于西藏“家庭户”资料收集的难度。而人口普查收集的关于“家庭户”方面的资料为研究西藏家庭提供了可能性。当然,任何调查都会产生误差,但人口普查数据无疑较其它相关局部调查数据具有系统性优势。目前有少量研究使用第四次和第五次人口普查数据研究藏族(或西藏)家庭变迁,本文的分析以第三次至第六次人口普查数据为基础,辅以其它相关调查数据进行补充。若无特别说明,本文图表中数据均来自历次人口普查资料。

二、改革开放以来西藏家庭变动趋势及其基本判定

(一)家庭数量稳步增加,增速快于同期人口增速

改革开放以来,西藏家庭户的数量持续稳定增加,且表现出与全国总体趋势类似的家庭户增速较人口增速更快的特征[7]。人口普查数据显示,1982年至2010年,西藏家庭户从31.68万户增加至67.08万户,净增加35.4万户,增幅达111.74%,平均每年增长2.72%(见图1),家庭户数量显著增加;同期,西藏人口数由1982年的189.24万人增加至2010年的300.22万人,平均每年增长1.66%,增速低于同期家庭户数量增速。

这一时期西藏家庭户的快速增加可以说是建国后西藏家庭增长趋势的延续,但人口增长更快则是新表现出的特征。据西藏自治区统计局数据显示,建国后到民主改革前西藏家庭数从1951年的20.68万户增加至1959年的24.32万户,家庭数量小幅增长,同期人口从115万人减至113万人,家庭数量增速快于人口增速。民主改革后西藏家庭数量增速加快,1978年增加至34.89万户[14],平均每年增加1.92%,人口增加至178.82万人,平均每年增加2.45%,这一时期家庭数与人口数增长基本同步。

图1:1982年至2010年西藏家庭户与户均人口变化趋势

(二)家庭规模持续收缩,家庭发展呈小型化趋势

改革开放后,西藏家庭规模总体表现出收缩的趋势。从户均人口变化来看,1982年西藏户均人口为5.06人,到2010年降至4.23人(见图1);西藏统计年鉴显示,2014年城镇平均家庭人口仅为2.93人,农村为5.4人[15]。从不同成员数量的家庭户比例变化情况看(见表1),1990年至2010年,西藏5人及以上户的比重持续下降,而3人及以下户比重显著上升,家庭发展呈现小型化特征。

表1: 1982年至2010年人口普查西藏家庭户均规模情况单位:%

尽管西藏城乡家庭规模都表现出缩小趋势,但城乡之间仍存在差异。据2000年和2010年数据可发现,西藏城乡家庭规模变动的特征(见表1):一是城、镇较乡的家庭规模更小。城、镇中1—3人户合计占比基本达到或超过60%,4人及以上户合计比例基本达到40%;乡村1—3人户合计比例低于40%,4人及以上户合计比例均超过60%。二是城、镇、乡家庭规模均呈缩减态势。与2000年相比,2010年西藏城、镇、乡的1人户和2人户比例均有所上升,1人户比例分别上升6.14、1.59和1.95个百分点,2人户比例分别上升6.77、7.01、0.27个百分点。此外,由于西藏传统社会中乡村的家庭规模明显大于城镇,西藏家庭规模整体缩小的同时还兼具乡村变化快于城镇的特征。

西藏家庭规模变化还表现出较强的地区差异。据人口普查数据,1982年西藏各地区1—3人户合计比例低于5人及以上户比例;1—3人户合计占比较大的是拉萨、山南和阿里,比例都未超过40%(林芝地区因当时未设立没有统计在内),而日喀则、那曲、昌都的5人及以上户占比都超过了50%。2010年,拉萨、山南、林芝和阿里1—3人户合计比例依然较高,且几乎都超过50%(阿里为49.59%),拉萨更是高达65.58%,5人及以上户的比例也有所下降;日喀则、那曲、昌都地区1—3人户合计比例有所上升但依然较低,5人及以上户比例虽较2000年有所下降但仍高达30%以上。

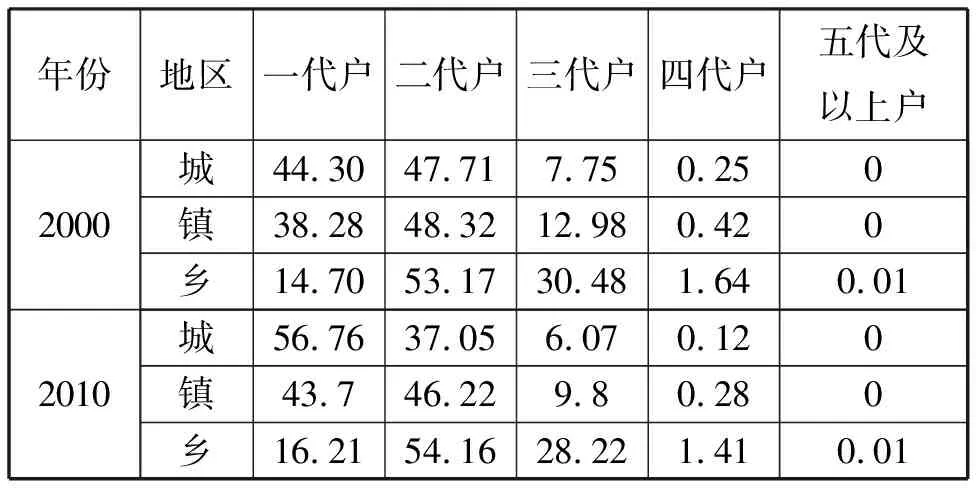

(三)家庭代际层次简化,一代户比例呈上升态势

西藏家庭的代际层次表现出清晰的变化特征。一是二代户始终占有绝对优势。如图2所示,从代际层次来看1987年以来二代户比例始终是各代际层次中最高的,四个时点二代户比例均超过50%,四代及以上户则很少见。二是西藏家庭中一代户比例显著上升,二代户和三代户比例呈下降趋势。尽管二代户仍占最高比例,但二代户和三代户比例都持续降低,同期一代户比例却上升超过一倍。三是西藏家庭代际层次表现出城乡差异,城镇以一代户、二代户为主,乡村以二代户、三代户为主。2000年和2010年城、镇的一代户与二代户占比合计都接近90%,乡村中二代户、三代户比例合计都超过80%。四是西藏城乡家庭一代户比例均有所上升,但城镇上升较乡村更快。2000年至2010年,城、镇、乡家庭一代户比例分别上升12.46、5.42和1.51个百分点,升幅分别为28.13%、14.16%和10.27%(见表2)。

可见,无论城、镇还是乡,西藏家庭的代际层次都在逐步向一代户简化,这与核心家庭、单身户的大量增加直接相关。在城镇化逐步推进、女性劳动参与率提升、人口生育水平降低、家庭住房条件改善、家庭功能观念转变等因素的影响下,越来越多的多代大家庭逐步裂变成单代小家庭。

图2:西藏家庭户代际结构变化状况

注:1987年数据为1%人口抽样调查数据。

表2:西藏家庭户代际层次的城乡差异 单位:%

(四)家庭结构出现变化,核心家庭仍居主体地位

西藏家庭结构的三种主要类型是核心家庭、直系家庭和单人户家庭,90%以上的家庭可纳入其中。其结构变化见表3:一是核心家庭比例始终居于首位。1990年、2000年和2010年的人口普查数据显示西藏核心家庭比例均在五成以上,且表现出递增趋势,至2010年已接近60%。二是直系家庭比例小幅下降。在城镇化和人口流动加剧的背景下,直系家庭比例缩小,2010年已低于30%,但整体降幅不大。三是单人户比例迅速上升。2000年单人户比例升至10%以上。总体来说,当代西藏家庭变迁呈现出核心家庭比例上升、直系家庭相对稳定、单人户比例迅速上升的格局。

西藏家庭小型化特征凸显,具有多组婚姻关系的大家庭在一定程度上依然得到维持,说明西藏“传统”家庭形态与功能仍得以存续,而嵌入社会转型中的“现代”家庭形态与功能也有所呈现。除单人户增速较快这一特征外,西藏城市和农村家庭结构既有类似之处,也存在差异。类似之处在于,即使城乡核心家庭始终占主体地位,但单人户家庭比例也不低;不同之处在于,城市直系家庭比例非常低,但农村直系家庭却占一定比例[注]数据来源:参见王跃生:《五个民族自治区家庭结构分析——基于2000年、2010年人口普查数据》,载《广西民族研究》2014年;《中国当代家庭核心化变动的区域比较——以2010年人口普查数据为基础》,载《晋阳学刊》2015年;《中国当代家庭结构变动分析:立足于社会变革时代的农村》,北京:中国社会科学出版社2009年版,第151—403页。(见表3)。具体来说:

表3: 2000年、2010年西藏城乡家庭结构状况单位:%

注:城市与农村分别为人口普查中的“市”和“县”的数据,没有将“镇”的数据包含在内,部分数据有缺损,并用“-”标记,家庭类型只统计核心、直系和单人户,因而存在汇总不足100%的情况。

一方面,西藏城市家庭结构变化特征可概括为“核心家庭保持主体地位,单人户显著增加”。其一,虽然2010年城市核心家庭比例较2000年有所下降,但仍高达64.1%,且在所有家庭结构类型中比例最高;其中夫妇核心及标准核心家庭比例都较高,2010年合计达52.8%,单亲核心家庭比例从2000年的12.9%下降至2010年的7.9%。其二,2000年单人户家庭比例仅为17.7%,到2010年上升至30.3%。单人户比例大幅上升可以说是西藏特色,因为据研究,在其他少数民族自治区中,单人户的特征并不明显[13]。相对而言,西藏城市直系家庭比例很小且仍在下降,其中三代及以上直系家庭比重也非常低,2010年仅为2.3%,隔代家庭几乎不存在。

另一方面,西藏农村家庭结构类型表现出“核心家庭为主,直系家庭为辅,总体结构相对稳定”的特征。其一,数据显示2000年和2010年西藏农村家庭结构类型中核心家庭比例始终最高,基本稳定在55%左右,比例略低于城市。农村核心家庭以标准核心家庭为主,夫妇核心家庭和单亲核心家庭比例合计仅占15%。其中,农村夫妇核心家庭比例由2000年的2.2%小幅上升至2010年的3.9%,这一类型的家庭结构在城市有较高比例,城乡存在鲜明反差;农村单亲核心家庭比例由2000年的10.8%小幅上升至2010年的11.1%,相对稳定且与城市差异不大。其二,农村直系家庭比例较高,2000年和2010年基本保持在30%左右,其中主要是三代及以上直系家庭,这与城市有较大差异。其三,2000年与2010年西藏农村单人户家庭比例基本保持在11%左右,总体变化不大。

总之,单人户家庭增多是西藏家庭结构变化的一项明显特征,且城乡核心家庭仍是家庭结构的主要类型,直系家庭在城市和农村分布差异明显。

(五)家庭民族结构以单一民族为主,多个民族混合户少见

从家庭的民族混合情况看,以单一民族为主的特征极为明显。普查数据显示,2000年和2010年西藏单一民族家庭户比例都高达98%以上,拥有两个民族人口的家庭户比例不到2%,三个民族及以上组成的家庭户则极为罕见(见表4)。城镇与乡村显示出较为明显的差异,单一民族户中城、镇地区的比重明显低于乡村地区,乡村中单一民族户比重高达99%以上。两个民族的混合户在乡村地区极为少见,而城镇地区的比例高于2%。三个及以上的民族

混合户则几乎没有。城镇地区存在的民族混合户可能与拥有较高的外来人口比重有关,城镇外来人口中尤其是跨省流入人口除藏族以外,还包含众多其他民族。在不同族际的民众交往和融合过程中,不同民族之间的民众相互通婚和组成家庭也是不可避免的。

表4: 2000年、2010年西藏家庭民族混合状况单位:%

三、当代西藏家庭变迁的新特征

(一)家庭老龄化特征凸显,纯老家庭比例上升

随着人口转变的进行,西藏有老年人家庭户数量增加以及家庭中老年人比例上升的趋势不可避免。由表4可见,西藏有老年人家庭户明显增加。2010年有60岁及以上老年人的家庭有17.4万户,占西藏家庭户比例为25.9%,较2000年上升11.3%。其中,拥有1个老年人的家庭占有老年人家庭的72.7%;有2个及以上老年人家庭户比例较2000年上升26.8%,增长速度明显快于有1个老年人的家庭;拥有3个及以上老年人家庭户数接近4500户。西藏纯老家庭(家庭成员均在60岁及以上单独居住的单独老人户和老夫妇户)从2000年的10581户(占有老人家庭户的7%)增加到2010年的13433户(占有老人家庭户的7.7%)。2010年的数据还显示,西藏有老年人家庭主要分布在乡村。乡村中32%的家庭中有老年人,这一比例远高于城市的12.4%和镇的13.5%;但是城市(16.2%)和镇(14.1%)的纯老家庭比例却明显高于乡村(6.3%)。

王跃生(2014)的研究为我们提供了从家庭结构视角观察老年人居住安排的便利,总体来说,西藏老年人与子女同住的比例下降了,老年人独立居住的比例不断上升。从老人居住的家庭结构看,2010年城市65岁及以上老年人在核心家庭生活的比例超过50%,高于生活在直系家庭的比例,单人户接近15%。这一基本格局在2000年时就已形成,只不过老年人居住在核心家庭的比例有所上升。农村地区情形有所不同,2010年65岁及以上老年人在直系家庭生活的比例超过70%,远高于生活在核心家庭的比例,但与2000年相比这一比例仍然有所下降,并且单人户比例也有所上升。此外,相对而言西藏城市老年人独居现象更为严重。2000年城市65岁及以上老年人独居比例就已超过与已婚子女同住的比例。到2010年,老年人独居比例超过50%。与城市不同,2010年西藏农村65岁及以上老年人与已婚子女共同居住的比例最高,超过60%,但与2000年相比独居老年人比例仍然上升[16]。

表5: 2000年、2010年西藏有老年人(60岁及以上)家庭状况单位:户

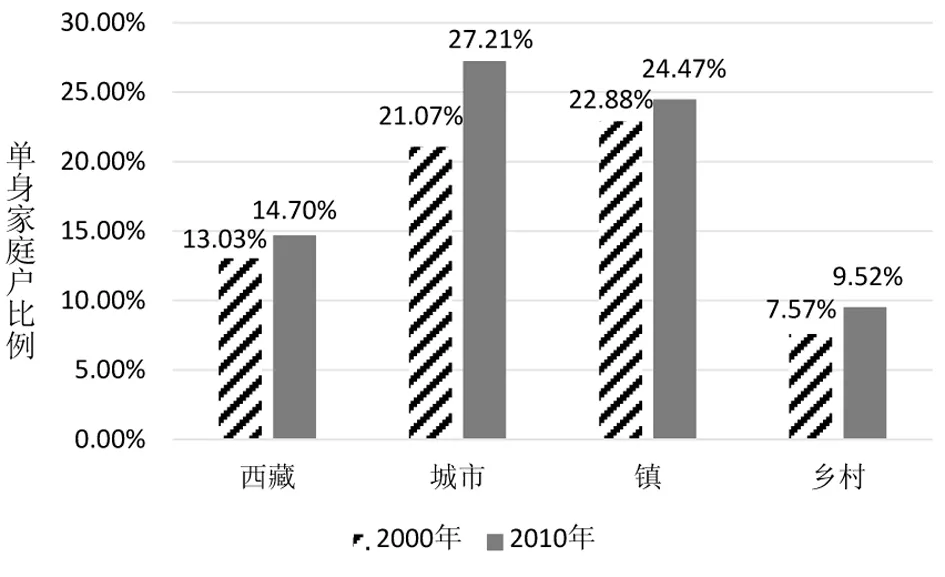

(二)城乡单身家庭比重增大,户主年龄结构年轻

西藏单身家庭户增多,且主要分布在城镇地区。单身家庭作为一种特殊的家庭类型,在西藏家庭中占有不低的比例。其实在西藏传统社会中,单身家庭就已经相当盛行[注]上文提及的关于李安宅、李有义先生的研究,还有西藏百户家庭调查、西藏社会历史调查等资料都能得到证实。。人口普查数据显示,1982年至2010年西藏单身家庭户从3.2万增加到近10万,增长两倍有余;单身家庭户占所有家庭户比重从1982年的10.25%上升至2010年的14.7%。有研究表明,2010年西藏单身家庭户比重在中国5个民族自治区中处于最高,显示出了高度的民族特色[13]。就城乡差异而言,城镇单身家庭户比例超过20%,比例明显高于农村,且较农村增长更快(见图3)。

图3:2000年、2010年西藏城乡单身家庭户比重情况

虽然与全国平均水平相比,西藏有老年人家庭比例和纯老家庭比例都较低,但西藏人口系统的惯性是不能忽视的,人口转变逐步完成将加剧人口老龄化程度。届时家庭中有2个及以上老年人家庭、纯老家庭、独居老年人家庭等也会随之增加,老年人基本生活、健康医疗、心理需求等老龄化相关问题也可能逐步显现,这对变迁中的西藏家庭如何发挥应有功能以及对社会保障体系都提出更高要求。

图4:2010年西藏单身家庭户主年龄分布情况

西藏单身家庭户人口以年轻人为主。单身家庭户主年龄主要分布在20岁至50岁之间,其中25岁至29岁年龄组比例最高(见图4)。这可从三方面解释:一是西藏拥有较为年轻的人口年龄结构;二是社会变迁致使西藏年轻一代的独立生活意愿变强,结婚年龄推迟;三是西藏流入人口较多,年轻未婚者和即使已婚也只身前往者不在少数。

四、西藏家庭变迁的推力

无论是自然还是文化,西藏都被认为是“传统”保留相对完好的地方。虽然仍可观察到传统的家庭形式和功能存在于西藏家庭变迁过程当中,但具有“现代”含义的家庭特征已然显现出来,这种“传统”与“现代”交织且现代性不断增强的家庭变迁,是西藏现代化进程与人口发展共同推动的结果。

(一)现代化进程推动家庭发展

一是城镇化和就业增加的影响。西藏城镇体系逐步建立,城镇人口增加,二、三产业逐步发展且吸纳的劳动力逐步增多,特别是不少女性进入劳动力市场。城镇化、产业升级与就业增加使大量人口在经济上越来越独立,传统的家庭分工模式随之改变。二是教育事业发展的影响。和平解放以来,西藏的现代教育体系从无到有,文盲率大幅下降,人口受教育程度显著上升。教育在提升人口素质的同时,也逐步改变着西藏居民的观念和认知,这对包括婚恋模式、家庭居住安排、家庭关系等在内的有关家庭发展的方方面面产生深远的影响。三是社会保障体系的影响。在中央和各省(市、区)的大力支持下,西藏社会保障体系从无到有、不断完善,保障项目、受益群体和保障能力都逐渐增强。社会保障体系对化解居民各类生活风险、改善生活条件、维护社会稳定等都产生了积极影响,同时也推动一些传统西藏社会中如赡养老人、教育孩子、从事生产等原本被理所当然视为家庭必须承担的责任部分交由社会承担,家庭原有的功能部分弱化。

(二)人口发展推进家庭变迁

一是西藏人口转变的影响。到2010年西藏人口出生率、死亡率和自然增长率已分别下降至15.25‰、5.3‰和9.95‰,传统“高出生、高死亡、低增长”的人口再生产模式已发生变化,西藏人口转变正快速进行。人口生育水平下降意味着家庭子女数量的直接减少,这对西藏家庭结构产生根本性的影响;平均预期寿命增长意味着有老年人家庭户增加,且存在增加家庭代数的可能性。二是未婚人口与终身不婚人口比例增加的影响。据人口普查数据推算,1990年西藏未婚人口占婚龄人口的32.78%,到2010年上升至34.13%,高于同年全国平均水平(21.6%)。不同年龄段特别是20—34岁未婚人口的快速增加,与西藏单身家庭户大幅增加有直接关系。四是人口流动的影响。随着西藏经济社会发展和基础设施条件改善,区内人口流动更加频繁,区外人口流入也增多。“第六次全国人口普查”数据显示,西藏流动人口达到26.2万人,比“第五次全国人口普查”增长22.5%,年均增长2.25%,远高于常住人口的年均增速。西藏区内的流动人口少于区外流入人口,且人口流动季节性强,区外流入人口主要居住在城镇,特殊的人口流动模式对西藏家庭规模、结构、功能、关系等具有全局性影响。

五、结语

首先,从西藏家庭发展特征和变迁趋势看,总体上呈现出家庭数量快速增加、户均规模小型化、代际层次简化、结构核心化,以及单身户、老人家庭、单亲家庭、隔代家庭等多元类型的兴起。西藏独特的自然地理环境、浓郁的民族特色、灿烂的历史文化、剧烈的社会转型,以及所形塑的农业、牧业二元经济结构、相对不太发达的市场化条件和竞争环境等多重因素决定了家庭变迁有自身的独特性。但是,家庭变迁进程中呈现出的某些独特性会带来何种效应有待进一步研究。例如,“增长型”的人口金字塔形态决定了西藏现阶段并不受人口老龄化问题的困扰,并且拥有相对年轻的家庭人口特征,因而有充足的时间来应对家庭养老、长期照护、社会保障等带来的挑战。但是较高比重和年轻化的单身家庭特征是否会对婚恋需求、就业市场等形成压力还有待验证。

其次,从西藏家庭的整体变迁轮廓上看,与全球化、现代化和工业化背景下各地区的家庭变迁存在一致的方向和轮廓。应该说,家庭小型化趋势和多元化家庭形态的兴起是世界各地区在剧烈的社会转型中所面临的共同趋势与必然结果。这表明,西藏的家庭变迁一定程度上符合带有进化论和结构功能主义色彩的家庭现代化理论。该理论认为,家庭变迁具有趋同性,在迈向工业化和现代化的过程中,所有社会都将发生扩大家庭向夫妇式核心家庭转变(家庭核心化)的趋向[17]。虽然,以西方文化为中心建构的家庭现代化理论由于其一元化和单向演进思维的局限不断被质疑和修正,但是包括西藏在内的各地家庭变迁的轨迹或多或少与家庭现代化理论所构建和指示的路径存在诸多重合之处是客观事实。我们应该看到,包括西藏在内的中国家庭变迁与西方社会存在较大差异。例如,所呈现出“形式核心化”与“功能网络化”的特征而导致核心家庭大多数有形无实[8]。况且,也不宜将核心家庭比例较高这一现象简单认定为就是家庭的核心化,家庭从“传统”向“现代”线性转化也并非是核心化方式的唯一路径。不同自然地理环境和不同文化背景下的家庭变迁往往呈现出多样性。

最后,西藏的现代化转型相对较晚、较慢,但相比于西方社会仍然是一个高度“压缩的现代化”过程。但同时,西藏传统家庭所发挥的诸多优势在长期的社会变迁中依然得以存续,并与现代化和谐相融。例如,传统家庭作为社会支持的主要来源,具有无可替代的作用。因此,高度现代化社会中的西藏家庭其本质和核心与传统家庭社会中的家庭体现出了诸多的一致性和连贯性。现代社会与传统家庭并不必然对立或者不能相容,可以在一定程度上取得平衡和融合,从而最大程度发挥家庭功能[18]。应该注意,即便传统的家庭核心价值未被彻底颠覆或者完全淡化,但未来家庭形态的多元化已然形成。而现代社会弱势和高风险家庭的数量的扩张,使得家庭已无力独自应对来自社会变迁的挑战。惟有公共资源和社会政策的介入,有效弥补家庭功能的部分缺位,从而形成家庭、社会与政府之间的有效政策联动。

因而,从公共政策的角度,政府部门可关注以下几个方面:一是正视家庭形态多元化的事实,并顾及不同形态的家庭需要。二是要针对两性家庭与劳务分工模式的转变,关注不同形态家庭中男女在分工中的差异。三是协助民众平衡工作和家庭,为父母亲提供更长的带薪育儿休假,并提供更加普及和多元化的托儿服务。四是以儿童为本位,保障在家庭形态多元化情形下,儿童得到应有的照顾。五是整合家庭、社区、政府、社会多方资源,以更加灵活的财务方式为老人、儿童和妇女提供更有利的环境。