新词教学的呈现方式与二语词汇联想能力的动态发展∗

张 萍 陈艳艳 徐宜莹

(华南师范大学,广州510631;华南理工大学,广州510641;华南师范大学,广州510631)

提 要:本研究通过即时和延时词汇联想任务考察新词教学的呈现方式对高低水平学习者二语词汇联想能力发展的影响。呈现方式分为主题聚类和语义聚类。5周的教学实验结果显示,从发展过程看,新词的语义和横组合(搭配)联想反应从首次学习到延时维持阶段均呈现“爆发式增加→缓慢增长→衰减”的模式;从发展动因看,呈现方式比二语起始水平更能影响二语新词联想能力的发展:主题聚类比语义聚类更利于语义以及横组合反应的产出,但横组合知识积累较为困难。因此,二语新词知识的学习是一个非匀速、不对称的发展过程,其横组合搭配知识的掌握和巩固尤需加强。

1 引言

语言学习是一个动态的复杂系统(de Bot,Larsen-Freeman 2011)。词汇作为语言组成的基本单位,从新词学习变为熟悉程度不同的词渐次进入心理词汇网络,其过程同样具有动态性发展特质。已有词汇习得研究重在以截面视角描述对比某种方式的学习效果,忽视以过程路径展示词汇学习的变化。心理语言学中经典的实验范式词汇联想(WA)任务可以用来考察词汇学习的发展过程(张萍蒋楠2017)。如果辅以课堂词汇教学中经常使用的呈现方式,比如以主题相关的词呈现或以语义相近的词呈现,进行一定周期的新词教学,是否可以发现二语学习者词汇知识尤其是词的语义和词的搭配知识的发展路径?基于此,本研究尝试通过5周的主题和语义聚类的呈现式新词教学,用WA测试追踪两种不同呈现方式教学后词汇知识的掌握速度和发展路径,描绘新词学习的发展过程,以期对课堂词汇教学和教材编写有参考作用。

2 文献回顾

2.1 WA研究

联想能力是词汇深度知识的一个重要维度,WA任务则是测量心理词汇和发展水平的经典范式(Milton,Fitzpatrick 2013)。基于语义框架的联想反应分析,既从质化的角度审视联想反应类型与语义关系,又从量化的方面权衡联想反应频率和比例。联想反应的语义分析源自于结构主义纵聚合(垂直可替)与横组合(线性相连)的构念,加上音形反应(clang),形成“音形—横组合—纵聚合”框架。横组合关系意味着两个词能够同时出现且构成有意义的搭配;纵聚合则是两个词具有明显的语义相关也常能相互替代,某种程度上这两种语义关系也分别指向概念系统中的主题(thematic)与语义(semantic)关系(Smiley,Brown 1979;Lin,Murphy 2001)。

WA具有动态和发展的性质,既反映二语心理词汇网络不断变化的状态,又反映二语新词渐次进入已有词汇网络的过程。Namei(2004)使用Kent和Rosanoff(1910)的词表对比100名波斯—瑞典双语者与100名波斯语、瑞典语母语者的联想反应。结果证明,在母语者和双语者各个单词习得的过程中,都经历从语音反应向语义反应的发展过程,他在Entwisle(1966)的联想反应发展阶段观的基础上,提出词汇知识发展的连续统。Cremer等(2010)对476名荷兰一语/二语成人和儿童的WA实验也发现,目标语水平最低的二语儿童产出比率最高的音形反应,高水平成人一语者产出最高比率的语义反应,但是语义反应中的横组合反应与纵聚合反应的发展并不均衡,其横组合反应的产出率由高到低依次为:二语成人>一语成人>一语儿童>二语儿童。二语水平的提高主要表现在掌握更充分的新词与二语特有的横组合知识之间的映射,即句法共现的搭配(Durrant 2014,Wolter 2006)。Clenton(2015)对50名大学二语者进行的Lex_30(Meara,Fitzpatrick 2000)WA实验证实,随着二语水平的提高,学习者一语化的纵聚合反应在减少而二语的横组合搭配产出在增加。由于二语词汇学习主要发生在外语课堂教学环境,学生对二语新词的掌握离不开已有一语知识系统的辅助,以便轻松习得语言共有的概念知识;而词与词间的共现更多是语言独有知识,一语的介入则会阻碍学习者对二语搭配的习得,因此其横组合(搭配)知识相对会更薄弱。WA研究已经形成关于二语心理词汇网络不同于一语心理词汇网络的共识(Wolter 2001,张萍2010a),现在关注的焦点应在于如何洞悉二语词汇学习过程的轨迹,帮助学习者巩固二语词汇的语义知识、强化二语词汇的搭配能力。

但是,已有WA研究尚未触及二语新词的全息发展过程。首先,实验选词均为高频已知词(Sheng et al.2006,Zareva 2007),无法揭示新词习得过程。其次,截面式研究只能描述词汇的静态表征,难以揭示其发展路径。再次,孤立词的刺激词缺乏语境支撑,无法考察真实的词汇学习带来的语义习得。这是以往WA研究的不足之处,也是本研究的初衷。

2.2 词汇呈现研究

课堂词汇教学离不开各种词汇呈现(presentation)模式,即词汇教学中为实现特定教学意图,依据某种选词线索而进行的词汇聚类。相比独立且离散的呈现方式,聚类呈现的学习效果好,更受推崇(Gholami,Khezrlou 2014;Nation 2000),尤其是主题呈现和语义呈现。语义呈现按共享语义场和上义概念范畴共同呈现相关词汇;而主题呈现则将搭配、修饰、共现等关系的词汇一起呈现(Tinkham 1997;Wilcox,Medina 2013)。前者受到语义场理论的支持,曾被广泛运用于课堂教学和教材编写,虽有研究证实其对新词学习的作用(Hashemi,Gowdasiaei 2005;Hoshino 2010),却也受到理论和实证的质疑。干扰理论认为同时呈现相似词汇会造成认知混乱,妨碍新词学习(Anderson 2003,Waring 1997);实验室和课堂实证研究也发现语义聚类不利于初学者的新词即时学习,但却有利于延时保持(Choi,Chung 2016;Schneider et al.2002)。主题聚类则是将与新词相关的百科知识与认知背景词汇共同呈现出来,为新词学习提供支架(scaffolding),促进新词的理解和意义的建构。Elgort(2011)用形近假词、真词和语义相关词在主题聚类条件下进行新词的刻意学习实验,Mirjalili等(2012)用翻译任务对比语义、主题聚类和无关词呈现下的新词学习,均发现主题聚类有利于词汇习得,且不受语言水平影响。这些研究只观察即时学习,维持效果如何并不可知,且均为实验室条件下的研究,具体课堂教学的效果仍不得而知。

呈现方式对词汇深度知识,尤其是横组合搭配知识的掌握也是学者们一直关注的话题。按照Richards(1976)和Nation(2001)的词汇知识成分观,语义联想和搭配能力是词汇知识的重中之重,更是二语学习者的弱项。Haastrup和Henriksen(2000)曾就情绪和物理性状的语义聚类形容词对17名受试进行过历时3年、每年1次的WA测试,探究形容词纵聚合网络的建构过程。Webb和Kagimoto(2011)对英语二语者以及洪炜和冯聪(2014)对汉语二语者进行过基于语义呈现的新词学习实验,均发现语义呈现不利于新词横组合知识的学习。但是,语义或主题呈现方式如何影响不同水平的二语学习者词汇语义和搭配知识的学习和保持,上述研究并没有涉及,更未追踪不同呈现方式下词汇学习的变化过程、区间特征和发展动因。

鉴于此,本文尝试修正以往WA的研究范式,在WA测试之前辅以主题或语义聚类呈现的课堂输入;在持续5周的课堂学习和测试中,由全景到区间地考察主题与语义呈现后语义联想和横组合联想的发展路径、速度和动因,从而为课堂教学与教材编写提供实证依据。具体研究问题是:(1)主题呈现和语义聚类教学中,不同语言水平的二语学习者词汇联想的语义能力发展特征;(2)主题呈现和语义聚类教学中,不同语言水平的二语学习者词汇联想的横组合能力发展特征。

3 研究设计

3.1 实验对象

实验对象为南方某重点中学高一年级4个自然班学生,经地区性英语水平统一考试划分为高水平组和低水平组,年龄在15-17周岁(M=16.55,SD=.546),学习英语时间6-8年(M=7.01,SD=.836)。Lex_30接受性WA测试(Meara 2009)结果验证地区性英语水平统一考试划分的低、高水平组间成绩差异显著、同组间无差异。

3.2 实验材料

实验词选自Longman Lexicon of Contemporary English、《朗文图片字典》(第3版)《牛津新图解字典》《牛津高阶英汉双解词典》(第7版)以及在线分类词典(http://www.thesaurus.com)。排除同源词、习语词、音近词、形似词(张萍2010b:41),限制词性为名词。依据主题与聚类呈现的工作定义筛选出160个备选词。由不参加正式实验的一个自然班40名学生对备选实验词的熟悉度、具体性和呈现归类可接受性进行7级量表评定。最终获得备选词具体性≥5、归类可接受性≥5、熟悉度=0、词集熟悉度最低的主题和语义呈现词集各2个,分别用于先导和正式实验,每个呈现集含8个实验词,两组词的基础特征没有差异:词长(M=.375,SD=.828,p=.657);词音节(M=.000,SD=.354,p=1.000);具体性(M=.250,SD=.228,p=.915);归类可接受性(M=.221,SD=.486,p=.827)。按相同步骤获得语义无关和填充词各8个。

完成实验词选取后,根据学习者语言水平设计含有实验词的教学实验材料。借鉴以往相关研究(Erten,Tekin 2008;Hoshino 2010;Wilcox,Medina 2013),实验材料包含单词卡、句子填空题和阅读理解题。卡片含有目标词及填充词的拼写、释义、例句,均来自《牛津高阶英汉双解词典》(第7版)。句子填空题的例句选自BNC和COCA语料库,两名英语任课教师共同控制句子难度和语义清晰度,不参加正式实验的7名同级学生对例句和译文进行可理解性确认。阅读理解材料为分别涵盖主题与语义实验词、填充词的约二百词的短故事及简答题,两名母语者检查故事的可读性与语言的准确性,上述7名学生再确认其难度。

3.3 实验过程

整个过程分先导实验和正式实验两个部分。正式实验前,在另一同级班(30名学生)进行主题、语义和无关呈现的新词教学和WA实验。回溯访谈反馈如下:教学材料难度适中;新词教学需10-15分钟;WA任务的解释用中文更合适;每节课学习生词的最佳数量是8个而非10个;每个联想词只要求提供1个反应词更为合适,3个联想反应词的难度太大;语义无关呈现的教学难以接受。据此,我们调整实验材料和方式,将正式实验持续时间确定为5周。第一、二周的新词教学与词汇联想任务均在1节课内完成,新词教学耗时约40分钟,然后是约10分钟一对一“看—写”WA任务。第一周的词联想前进行5分钟的中文讲解和3个单词的联想练习,强调联想反应的速度和数量要求。第三、四周正常教学,但不具体讲解新词也不安排联想测试。第五周上课先安排10分钟的联想测试,然后是Lex_30测试用于确认两组学习者之间的语言水平差异。3次联想任务均未事先告知。反应结果输入Excel表格进行处理,Lex_30结果由系统自动评分。

3.4 数据处理

由两名英语专业研究生检查数据完整性,剔除无效数据,获得165份有效数据(N低-主题=40、N低-语义=38、N高-主题=43、N高-语义=44),然后进行词目纯净化处理(张萍2010a:11):重复刺激词视为无反应、只统计首个反应词、拼写错误按发音规则进行修复。两名高校英语专职教师使用在线OXFORD Collocation Dictionary of English,Oxford Dictionaries,在线分类词典(http://www.thesaurus.com)以及Longman Dictionary of Contemporary English,按照“先语义、非语义,后横组合、纵聚合”的分类框架(张萍2010b:43)进行分类标记。将两人的分类结果计算Cohen's kappa系数,结果显示信度良好(k=.81)。

4 实验结果与讨论

4.1 语义联想能力的区间性发展特征

表1是语义和主题聚类呈现下新词学习后的语义联想反应结果。TI,TII,TIII分别表示第一、第二和第五周。语义联想反应的平均速率计算公式为:a=(反应频数i/人数-反应频数i-1/人数)/时间。

表1 低、高水平学习者主题/语义呈现后语义联想反应产出趋势

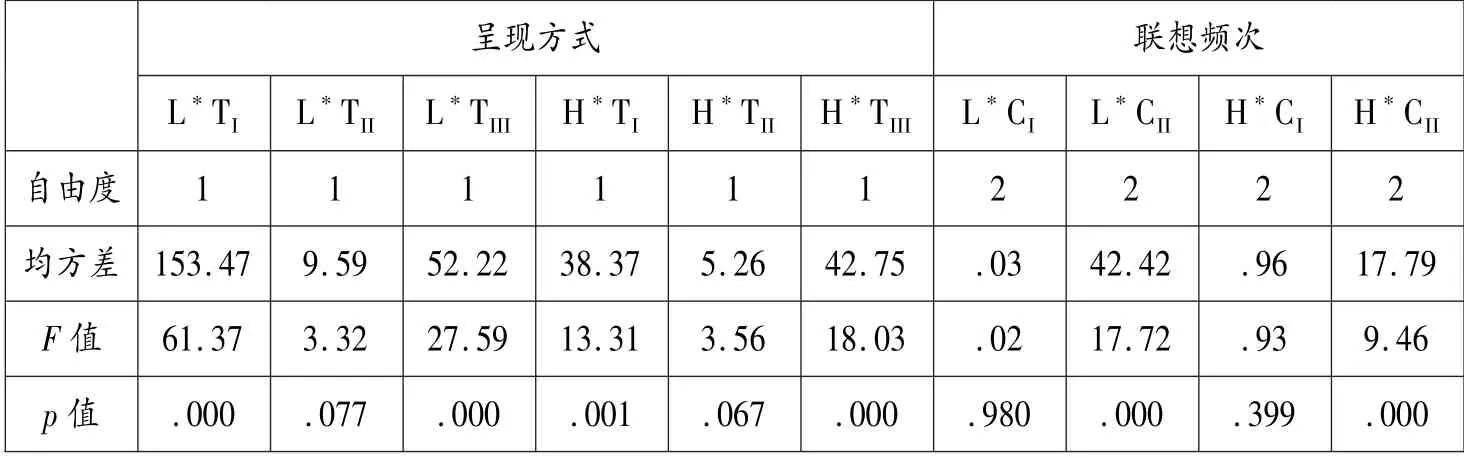

如表1所示,无论是低水平组还是高水平组,语义还是主题呈现,学习者的语义联想都经历“首次学习后的爆发性增长→再次巩固后的稳定性增长→维持现状后的部分衰减”这一发展路径。但是,不同水平的学习者在不同呈现方式中语义联想的发展速率并不相同。最理想的联想反应发展模式是“高水平+主题呈现”的新词学习,该条件下首次学习的学习者语义联想发展速率均达到6.58词,虽然再次学习的提升速率不高(0.28词),但是,其衰减的速率同样较小(-0.58词)。他们在3次WA测试中的语义联想反应比例均为最高,其两周后的语义联想保有率(78.49%),较二语起始水平相同的“高水平+语义呈现”条件下的语义联想保有率(65.06%)高出11%。从整体发展趋势而言,“高水平+语义呈现”条件下的联想反应结果趋同于“低水平+主题呈现”条件下的学习效果,两者通过首次学习获得的语义联想发展速率分别为5.07词和5.05词,再次学习的提升速度分别为1.20词和1.15词,但是衰减速率的差异较为明显,语义呈现条件下的衰减达到-1.07词,而主题呈现条件下只有-0.73词,因而两周后最终的语义联想保有率是“低水平+主题呈现”条件下更高,达到68.44%。可见,二语起始水平的作用明显被呈现方式的作用抵消。发展最为迟缓的是“低水平+语义呈现”条件下的新词学习,首次学习的语义联想发展速率仅为3.76词,虽然第二周达到1.97词,但是其衰减速率也高达-1.08词,最后的语义联想保有率仅为56.73%。重复方差分析结果显示,语言水平(F=12.292,p=.001)、呈现方式(F=86.207,p<.001)和联想频次(F=15.595,p<.001)的主效应均显著;但语言水平与呈现方式(F=1.903,p=.176)及联想频次(F=1.729,p=.185)的交互效应不显著;而呈现方式与联想频次有显著交互(F=15.064,p<.001),3者也有边缘性显著交互(F=3.155,p=.048)。简单简单效应分析验证两组学习者在主题/语义呈现方式下,第一周即时和第五周延时联想中的语义产出差异均显著;但两组在主题呈现条件下的联想频次效应都不显著,频次效应对语义呈现下的联想反应作用显著,见表2。

为了进一步了解学习区间对语义联想反应的影响,我们对两次学习输入和延时保持共计3个区间进行简单简单效应分析,见表3。统计显示,在前两周的学习阶段,低水平组在两种呈现方式下语义联想反应均呈现渐次显著增加(F1=14.64,p1<.001,F2=24.19,p2<.001);高水平组在两种呈现条件下的发展则不尽相同,主题呈现的首次学习引发语义联想反应明显的爆发性增长,但首次学习后的联想反应量也抵达一定的高原地带,再次学习后的提升空间非常狭窄(F1=1.71,p1=.200),而语义呈现的首次和再次学习后语义联想反应量呈逐级显著提高的趋势(F1=12.54,p1=.001;F2=19.03,p2<.001)。在学习结束两周后的延时WA测试中,低、高水平组在主题呈现条件下的语义联想保有率较第二次学习并无显著差异(F1=.04,p1=.848;F2=.96,p2=.334),但语义呈现条件下的语义联想保有率都呈显著下降(F1=8.30,p1=.007;F2=19.03,p2<.001)。

表2 呈现方式与联想频次的简单简单效应分析

表3 低、高水平组在学习/保持区间的简单简单效应对比

由此可见,二语学习者的语义联想能力随词汇接触频次的增加呈非匀速、非线性发展。无论水平高低也无论呈现模式,学习者都是在第二次学习后表现出最好的新词语义联想能力。经过首次学习后的语义联想出现爆发式增长,这种增长意味着新词节点经过课堂教学的反复输入,开始进入心理词库,扩散式地激活已学词汇的相关语义连节点;再次学习的经历巩固激活过的语义节点并弱化先期同时激活的音形关系;这种新词向词库内部挺进的力量并不稳定,在没有继续强化的周期内会发生衰减甚至遗忘,只是速度不一,但总体预期应该比初次学习的语义联结强。因此第五周的延时测试结果基本都好于初次的语义反应。就呈现模式的影响来看,主题呈现无论对高低水平者来说都是最能促进语义联想能力的,只是高水平的表现更好,低水平组在主题呈现语境下的语义发展曲线基本与高水平组的语义呈现条件下的发展重合,低水平组的语义呈现学习后的新词语义能力表现最差,研究结果与以往关于语义呈现不利于词汇学习而主题呈现更具促进作用的发现一致。同时,学习者的语言水平并不能决定语义联想能力的发展速度和最终状态,而是呈现类型起着更重要的作用。语义联想增速最快且最终习得保有率最高的是主题呈现语境下的高水平学习者,但在语义呈现教学中的同水平组却未展现出语言水平优势,其语义联想的发展路径与主题呈现组的低水平者并无显著差异,甚至在最终保有率上还略低于后者。该结果证实干扰理论的解释力,也说明语义相近的词汇同时出现会增加学习者的认知负担,使得词汇语义之间的区分度降低,不利于新词信息的编码和保持。而从图式理论来看,同一主题的词汇激活的是心理词库中已有的百科知识节点,语义的区分度明显但又共享同一个认知背景,这样形成新词—友好的开放式词汇网络,易于新词的进入和接纳,形成主题呈现教学后的高效学得和语义保持。

4.2 横组合联想反应的区间性发展特征

表4为两组学习者在主题/语义聚类呈现中学习新词后的横组合联想反应数据。其发展趋势与语义联想反应大体一致。表现最好的仍是“高水平+主题呈现”条件下的新词学习,首次学习后的横组合联想发展速率高达4.35词,再次学习的提升速率仍有0.53词,超过自身的语义联想发展速度(0.28词),但其衰减速率却是所有组别中最高的(-0.63词),也超过自身语义联想反应的衰减速率(-0.58词);即便如此,两周后其横组合联想的保有率仍最高,达到53.20%。“高水平+语义呈现”与“低水平 +主题呈现”两种条件下的新词学习效果仍然非常相似,3个区间内的发展速率分别为3.20词与3.34词、0.65词与0.50词、-0.50词与-0.59词。发展最为迟缓的仍是“低水平+语义呈现”下的新词学习,首次学习的语义联想速率仅为1.61词,再次学习略有进步,最终横组合联想保有率也最低(33.97%)。

表4 低、高水平组主题/语义呈现中的横组合联想反应趋势

重复方差分析表明,学习者语言水平(F=12.292,p=.001)、呈现方式主效应显著(F=54.813,p<.001);联想频次的主效应不显著(F=.659,p=.422);语言水平与呈现方式(F=.563,p=.458)、联想频次(F=2.597,p=.116)、呈现方式与联想频次的交互作用不显著(F=4.033,p=.0052);但3者有边缘性显著交互效应(F=4.646,p=.038)。

对学习输入和延时保持进行区间性的简单简单效应统计以观察呈现方式在不同区间内的横组合联想反应产出量如表5所示,可以看出高低水平组在主题/语义聚类下的横组合知识发展呈现参差不齐的态势。“低水平+主题呈现”条件下,横组合联想反应在学习和保持区间内无显著差异(F1=.13,p1=.725;F2=.59,p2=.448);但“低水平+语义呈现”条件下,学习效应显著(F=11.24,p=.002),延时保持则无显著变化(F=1.68,p=.203)。“高水平+主题呈现”的学习和保持都有显著性差异(F1=7.57,p1=.009;F2=8.69,p2=.006);“高水平+语义呈现”的两次学习差异不显著(F=2.88,p=.098),保有率却发生显著性变化(F=6.56,p=.015)。

表5 主题/语义聚类条件下横组合联想反应发展区间简单简单效应对比

有别于语义联想能力发展的相对规律性,二语学习者横组合(搭配)能力的发展虽然大致上仍然保持“爆发式增加→缓慢增长→衰减”的发展模式,但在两种呈现条件的教学中表现得更为曲折和复杂。高水平组明显受益于主题呈现的词汇教学方式,他们在初次学习和再次巩固过程中都产出最多的横组合联想反应,可见主题呈现方式更容易激活高水平学习者的词汇共现节点。然而,二语学习者固有的二语词汇搭配网络脆弱,使得学后的衰减也更快,横组合知识的遗忘速度高于其语义知识遗忘速度,无论哪种呈现条件下,首次学习后横组合知识的增长均较为迟缓。动态地追踪新词学习的过程可以更加鲜明地看到二语搭配知识的学习确实更为困难,需要耗费更多的时间与努力。此外,主题呈现的词汇教学对新词搭配能力的发展仍优于主题呈现的教学方式。语言水平在横组合知识的学习上也体现出差异。对于高水平学习者,采用主题式的词汇呈现方式易于快速学习,但维持程度稍差;语义呈现方式虽然慢热,保持程度却更好。对于低水平学习者,语义呈现式的教学在首次学习时效果较差,只有1.61词,仅为主题呈现条件的一半,在整个实验周期中其横组合发展始终排在末位;主题呈现教学相对更有利于构建起横组合的网络知识,首次学习效果较好,且衰减速率最小。但是,语义呈现并没有出现对搭配知识学习的阻碍作用(洪炜 冯聪2014),横组合联想的产出在学习区间中持续增长。对比横组合联想发展与语义联想发展,无论是在持续学习区间还是学习后的保持区间中,横组合联想反应变化的绝对值几乎都小于语义联想反应的变化幅度。这与已有词汇联想研究(Wolter 2001,张萍2010a)发现的二语学习者心理词库中横组合知识发展迟缓、语义与搭配知识发展不均衡的结论相符;同时也说明随着学习者词汇接触量的不断增加,二语搭配知识会呈现非匀速、非线性的发展趋势,其发展落后于二语语义知识的发展。

值得注意的是,“高水平+主题呈现”条件下再次学习后,横组合联想的提升速率,超过自身的语义联想的增长速率,尽管衰减速率略高,其最终的保有率仍居首位。这种发展超速的情形与迁移恰当加工理论(Blaxton 1989)的预判相吻合,因为主题呈现与词汇横组合的组构方式相契合,这样的教学呈现方式符合目标词汇知识发展的内在规律与条件,促使所学内容在记忆中加速发生正向迁移,与已学知识建立连结。词汇呈现方式不仅影响词汇学习过程的知识建构,还影响学习结束后的知识保持,且因为呈现方式具有的特性而对不同水平学习者的词汇语义和搭配知识的即时学习和延时保持起着不同的作用。

5 结束语

本研究以二语课堂常用、教学效果尚有争论的两种词汇呈现方式(主题聚类呈现和语义聚类呈现),对南方某高中一年级4个低/高水平班的165名英语学习者进行5周的新词教学实验和WA测试,沿时间轴跟踪对比英语新词在两种呈现教学后的联想能力发展路径。研究发现,两类词汇呈现教学方式对二语学习者的新词语义和横组合知识的学习、巩固和保持都有不同程度的促进作用,表现出“首次学习后的爆发性增长→二次巩固学习后的缓速增加→延时维持阶段的不同衰减”的整体发展模式;但主题呈现的效果远好于语义呈现,尤其是高水平组在主题呈现教学中的新词语义和搭配知识都能快速接受和加速巩固;低水平组在语义呈现方式下的学习效果则效果不佳,最为缓慢。无论是主题还是语义呈现方式,横组合知识的学习和保持都表现出较明显的困难,研究结果从微历时角度再次证明二语词汇的语义和横组合知识学习是一个非均衡、不共时的发展过程,二语搭配知识的提升尤需加强。课堂词汇教学的呈现方式需要根据学习者语言水平、词汇教学的侧重点、具体词的掌握程度而适时调整。